基于网络评论数据自然语言处理的江南古镇游客景观感知

2023-01-30张冰心寇怀云

张 琳 张冰心 寇怀云

同济大学建筑与城市规划学院 上海 200092

历史村镇经过长期的物质和文化积淀,形成了独特的空间结构和人文环境,具有重要的历史价值[1-2]。江南古镇是地域性景观的典型代表[3],20世纪80年代以来,江南古镇的旅游迅速发展,在带来经济活力的同时,也引发了传统文化景观退化、商业氛围过浓、生活空间超载、历史文脉割裂等诸多问题[4-5]。游客的感知和体验是评价历史村镇旅游资源的方法[7],厘清游客对古镇景观价值的认知程度和认知途径,有助于村镇的旅游发展与传统文化保护[6]。

国内外景观感知的研究成果较为丰富,针对不同感知人群、不同感官、不同景观类型探索多种景观研究方法[8-12],常用传统现场调研法易受时空和数量局限,而互联网时代网络数据为研究公众景观感知提供了新的可能性。游客评论数据量大、图文并茂,感受较为客观真实,既包含客观描述,又能体现主观感受,可以突破问卷调研的时间和数量局限[13]。

目前使用网络文本分析进行游客感知的研究主要集中于旅游学、经济地理学等领域,如旅游地形象投射和游客感知[14],游客感知的旅游发展主要吸引物等[15]。景观、规划等领域近年来也有相关研究,如黄攀等[16]根据游客网络评论数据的景观意象图景时空特征研究;曹越皓等[17]利用历史空间互联网评价的多源数据构建历史空间感知测度技术框架;罗俊杰等[18]基于EASYDL深度学习平台实现评论数据分类与情感极性判断,为城市公园环境评价和优化提升提供依据等。但这些方法尚未应用于江南古镇的景观感知研究。本文以同里古镇为例,探索利用自然语言处理等文本分析方法对古镇网络评论数据进行分析,厘清游客对古镇景观感知的时间特征和整体景观感知意象。

1 研究对象与研究方法

1.1 研究对象

同里古镇位于江苏省吴江市东北部,建于宋代,面积为0.87 km2,1980年被列入国家太湖风景区,2010年被评为国家5A级旅游景区。古镇依水而建,镇内15条河流把镇区分割为19个圩,通过建于各个朝代、风格各异、至今保存完好的49座石桥联成一体,园林、寺观、宅邸和名人故居众多,是江南水乡美的典型代表,具有丰富的历史人文底蕴[19]。其中“退思园”被联合国教科文组织列入世界文化遗产。

1.2 数据样本获取

携程网是我国最大的旅行类网站之一,数据规模大、更新时效快,景点信息全面,能够比较真实地体现游客的感知体验。本研究利用爬虫采集程序,获取携程网2014年5月10日至2021年12月31日的古镇游客评价数据,包括评价数量、综合评分、评价文字、评价时间和评价照片等,包含3 008条文字评价及9 531张照片。文本评论有大量重复或无意义的内容,经过数据清洗,筛选出有效的古镇游客景观感知相关评论,按整年份以2015年1月1日至2021年12月31日清洗后的1817条文字评价作为研究基础数据。文本筛选遵循以下原则:1)选取较详实的景观感知相关文本,排除如“挺好玩的”“没意思”等信息量不足的单条评论及“门票便宜”“酒店房间不错”等和古镇景观不相关的评论;2)校对文本,剔除重复、复制内容较多的文本;3)剔除评论中广告内容,避免对数据准确性造成较大误差。

1.3 数据量化分析

研究将评论文本按时间和内容进行分类,按时间分为2015—2021年7个年度和春夏秋冬四季;按内容分为建筑、街巷、道路、桥梁、水景、雨景、夜景、活动、服务设施、民俗文化、环境氛围、地标景点、生活场景和特色饮食14种类型。

研究采用自然语言处理方法对评论文本内容进行挖掘,在计算机支持下量化分析语言文本信息。运用Gooseeker采集软件爬取评论文本,并对词汇词性快速分类以便于统计游客活动、景观要素和游客感受。Rost Cm是辅助人文社会科学研究的大型免费社会计算平台,在专业文本分析研究中被广泛使用[20-21],该软件有自定义词表、过滤词表、中文分词、中文词频统计、社会语义网络、情感分析等功能。通过Rost Cm统计高频词分析游客对旅游地各要素的基本认知,探究游客对研究地的景观感知形象[22-24];使用Rost Cm语义网络功能判断词汇共现情况。利用百度AI开放平台提供的自然语义机器学习算法,对文本进行标注,测度游客评论情感倾向[18]。

研究通过以上的分析方法,结合古镇发展历史和具体环境,分析不同时间、不同要素环境下游客的历史景观感知特征和游客整体景观感知意象。

2 结果与分析

2.1 不同年度游客景观感知特征

从2015—2021年,清洗后的游客评论文本分别为73、69、147、122、570、460和376条共计1817条,总体呈增长趋势,2019年达到顶峰。

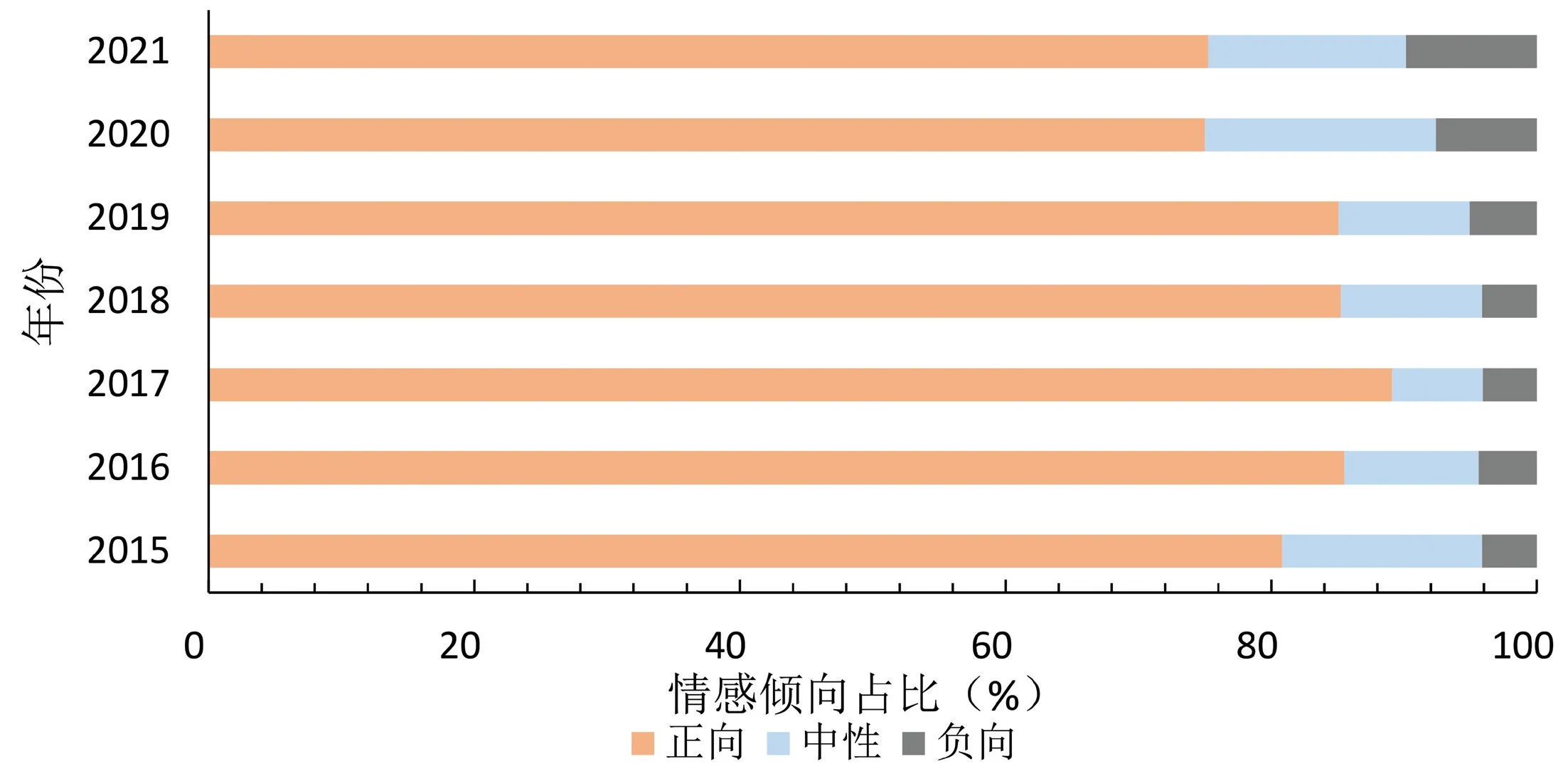

由图1可知,游客景观感知情感倾向整体较为正面,但负面倾向逐年增加。由图2可知,游客行为活动主要包括品尝小吃、喝茶、漫步游玩、乘船游览、购物、观看表演和拍照等,活动类型在不同年度几乎没有变化。2019—2021年的主要游客行为活动频次比前4年更高,游客旅游行为更加频繁,其中2019年尤为突出,是游客旅游活动高峰期。“吃”等消费行为结合“商业化”的词频变化反映出游客对古镇商业化发展的感知度有所提高,2020年和2021年由于疫情影响,游客活动频率降低,对古镇商业化氛围感知度也有所降低。

图1 不同年度游客景观感知情感倾向

图2 不同年度旅游活动行为词频对比

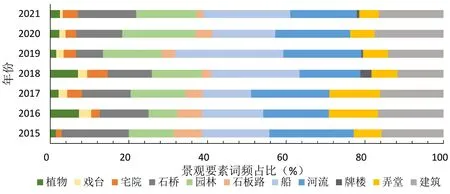

如图3所示,游客感知的景观要素表明其偏好的景观类型无明显的年份时间规律特征。其中,船、河流是游客感知度最高的景观要素,其次为建筑、园林和桥梁;而弄堂、植物、戏台、宅院、牌楼、石板路则很少被提及,说明游客对同里古镇景观要素的感知较为浅表。

图3 不同年度景观要素词频占比堆积情况

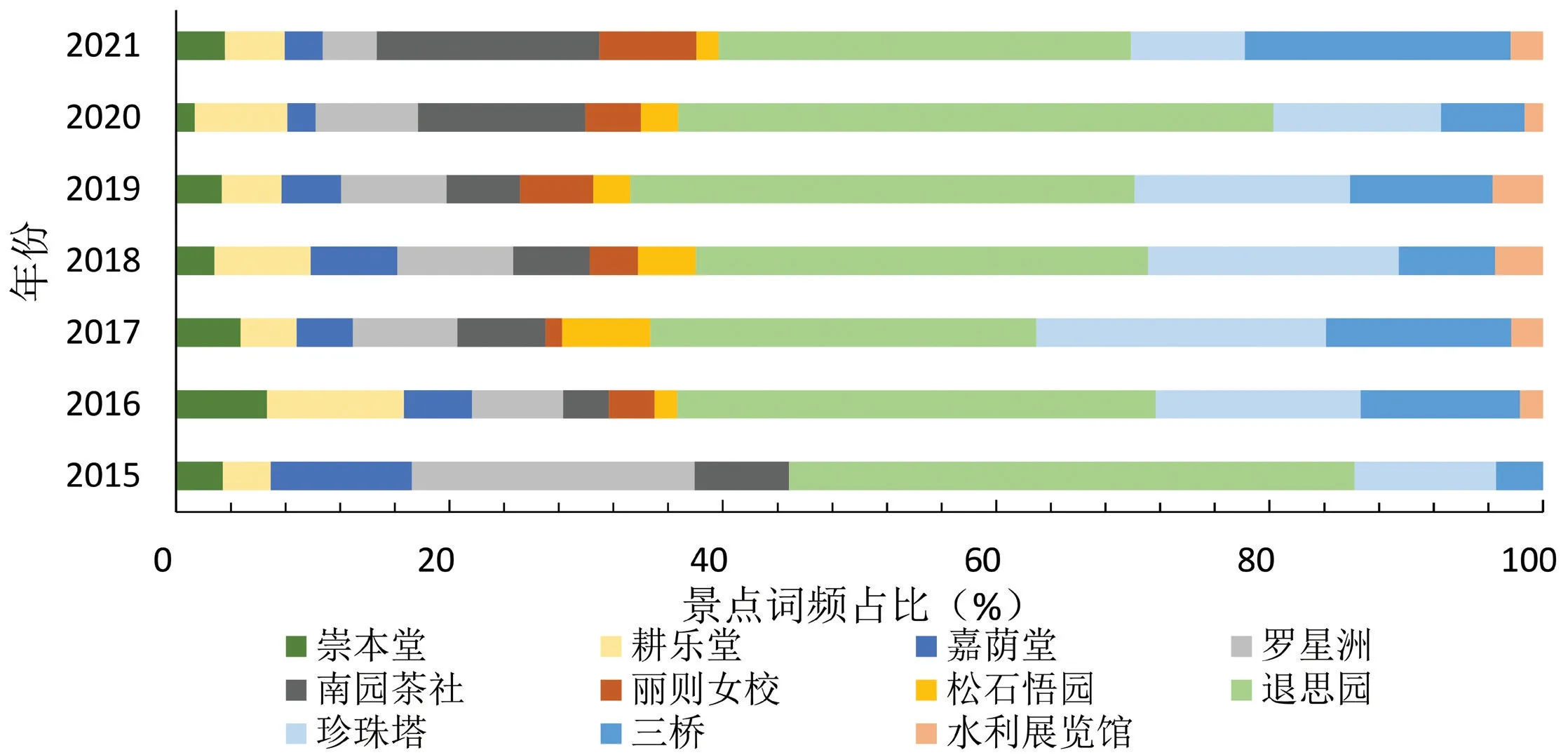

如图4所示,游客关注的景点中,退思园是游客感知度最高的景点,其次是珍珠塔和三桥,三者最能为游客所感知;南园茶社、丽则女校作为茶楼和民宿的商业化景点,近年来游客感知度迅速提高;而崇本堂、松石悟园、水利展馆等具备历史文化教育功能的场所则很少被提及,说明游客行为偏向休闲消费而非深度体验古镇历史文化。

图4 不同年度景点词频占比堆积情况

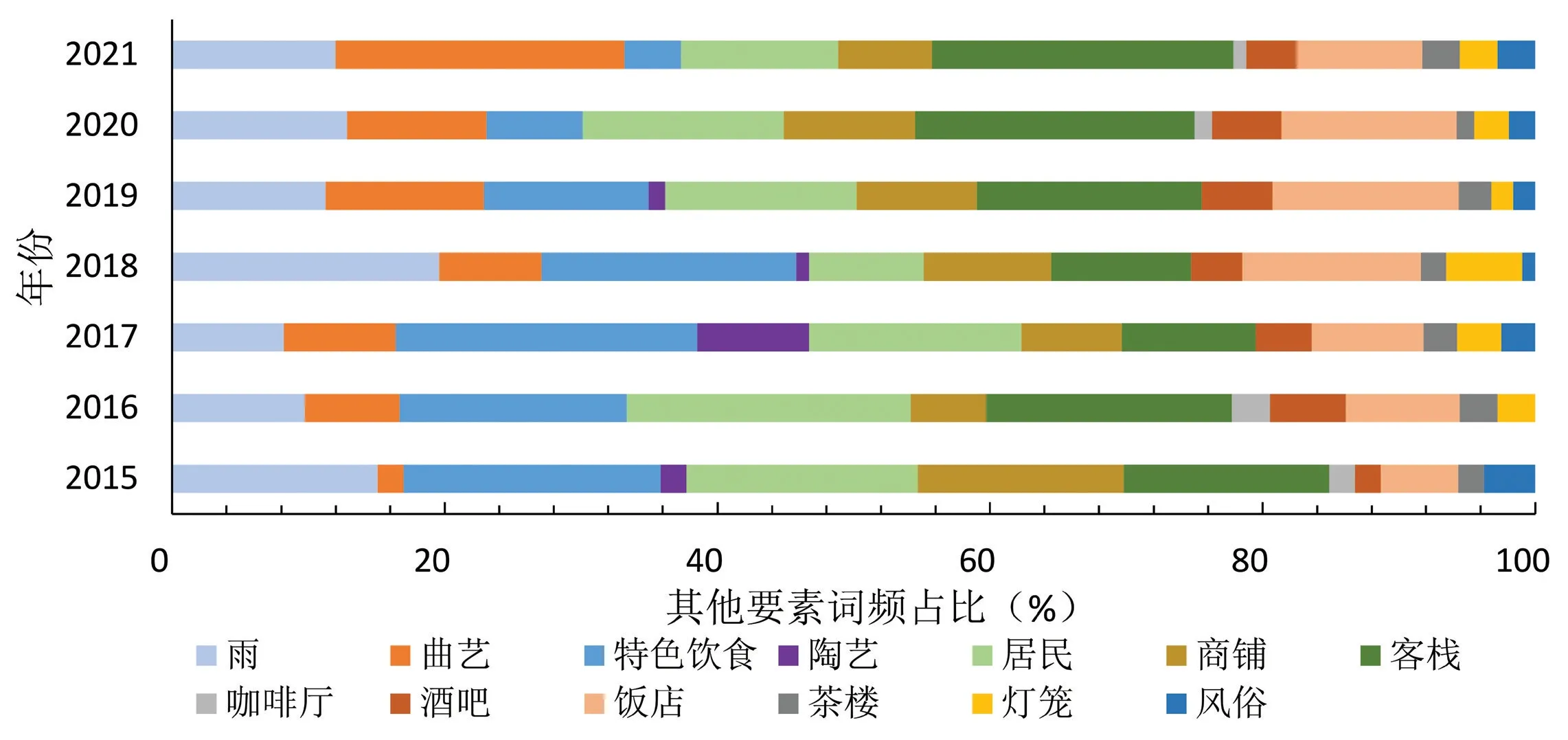

此外,游客评论中还出现了一些其他相关要素(图5)。在诸要素中,游客对各类商铺、饮食、曲艺表演等旅游商品的总体感知度最高;南园茶社提供评弹表演,游客对曲艺感知度的提升或许与其推广发展相关;游客对古镇特色饮食的感知度随时间呈下降趋势,这与古镇业态大多是以特色饮食为宣传点的店铺相关,因为所谓的特色饮食并没有与其他江南古镇真正产生差异化,容易使游客审美疲劳。

图5 不同年度其他要素词频占比堆积情况

2.2 不同季节游客景观感知特征

如图6所示,游客景观感知情感倾向整体较为正面,负面情感倾向在春季最高。活动行为上(图7),游客冬季游船活动较少,观看捕鱼表演更多;秋季“吃”的行为更少,“参观”的活动更频繁;活动以休闲娱乐消费为主,季节差异不大。

图6 不同季节游客景观感知情感倾向

图7 不同季节旅游活动行为词频占比堆积情况

游客感受上(图8),正面感受更多,“悠哉”是游客最多的情绪感受。不同季节的游客感受有一定差异。冬季,游客更能感受到古镇的“雅致”“原生态”“静谧”和“清冷”,更少感受到“热闹”“嘈杂”和“大同小异”。景点上,游客感知无显著季节差异。

图8 游客感受词频占比堆积情况

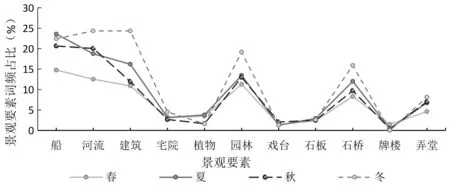

游客对景观要素的感知度具有一定的季节性特征。冬季游客对于建筑、水景、桥梁和园林的感知度比其他季节更高,而春夏则对植物的感知度比秋冬更高;春秋两季对雨景的感知度最高,夏季其次,冬季最低;游客对其他要素在季节上的感知区别不大(图9)。

图9 不同季节景观要素词频占比

2.3 古镇作为历史空间的整体意象感知

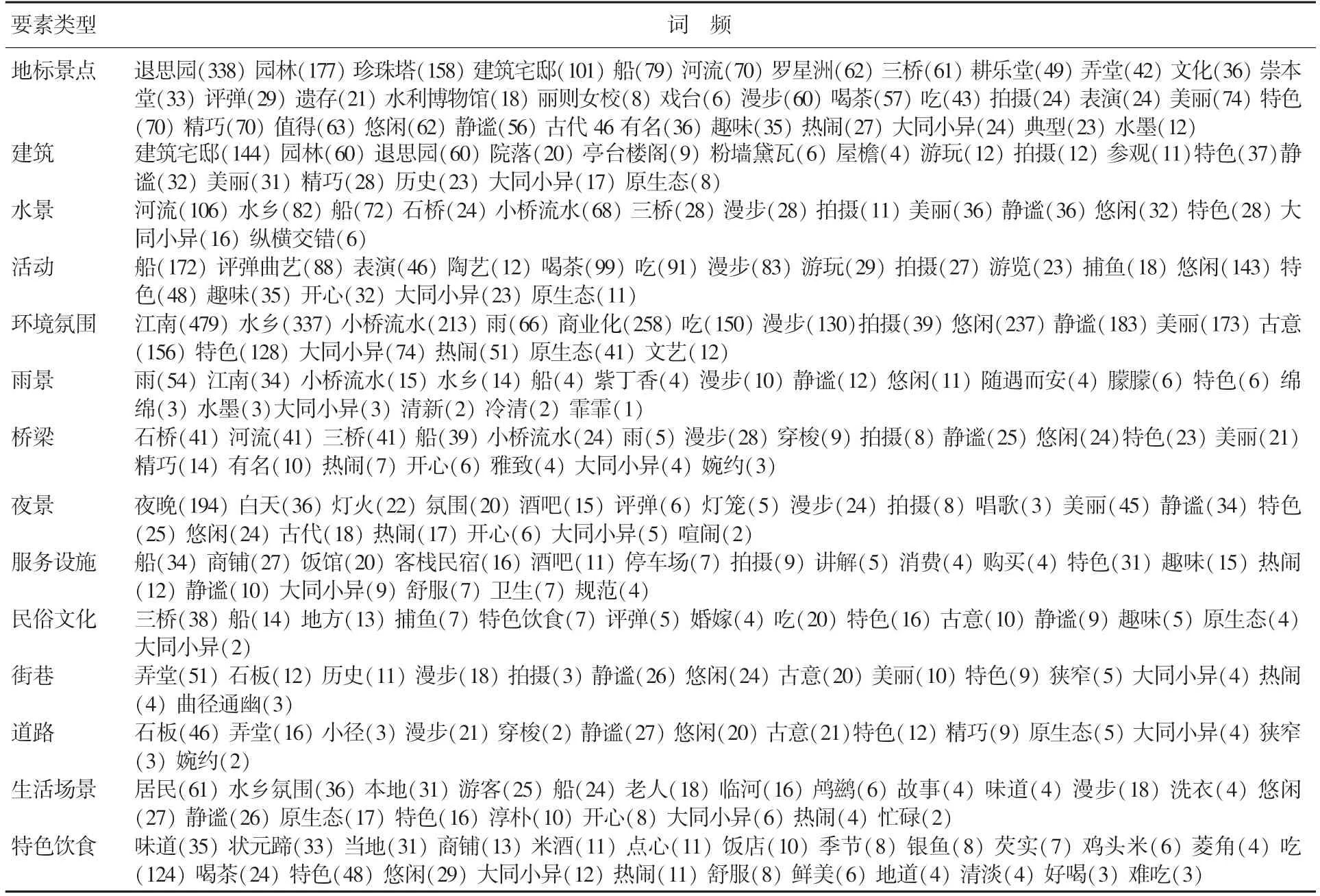

通过百度AI标注和人工结合的方式,按内容将文本分类,其中地标景点相关评论454条,建筑203条、水景204条、活动435条、环境氛围1 213条、雨景56条、桥梁93条、夜景150条、服务设施172条、民俗文化57条、街巷78条、道路62条、生活场景113条,以及特色饮食176条(表1)。

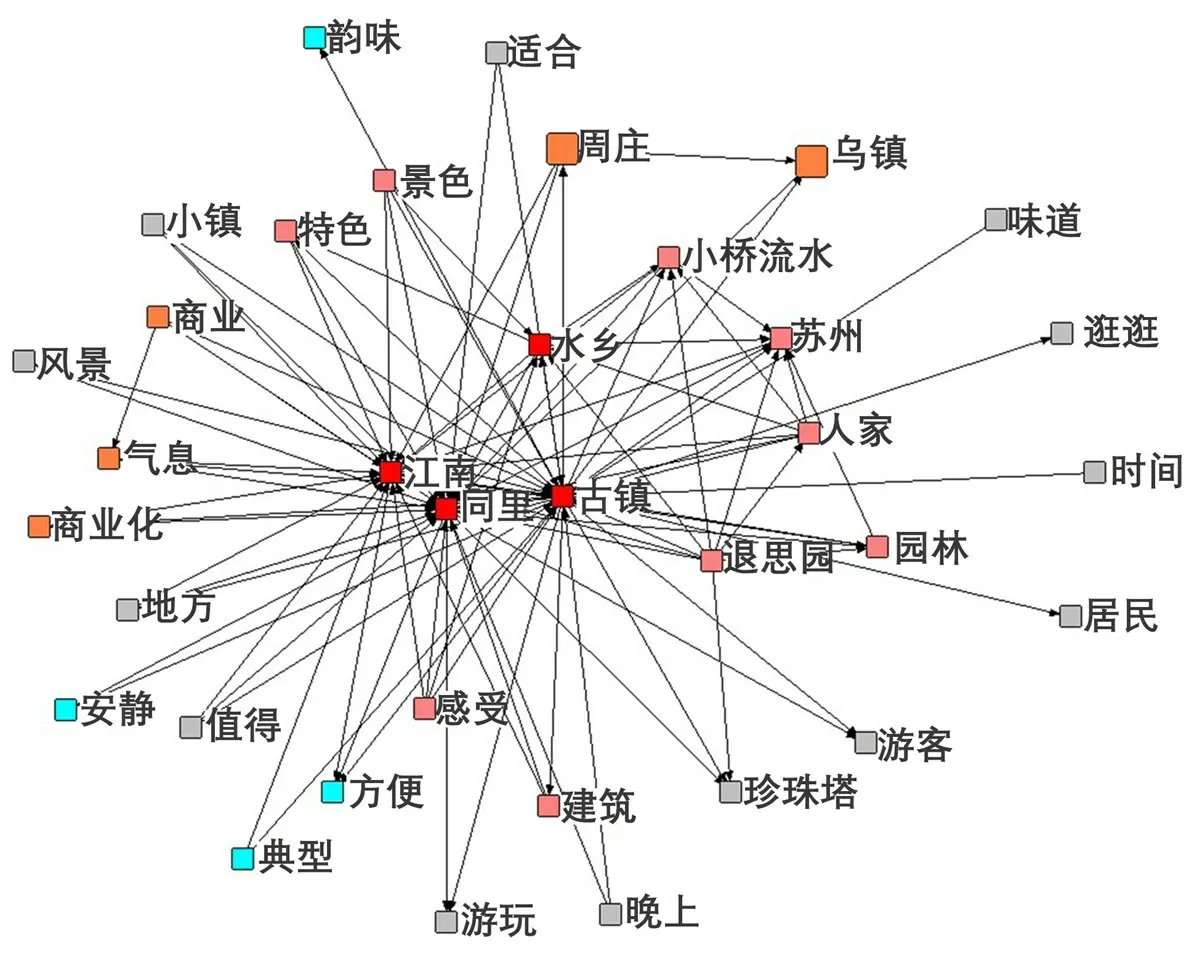

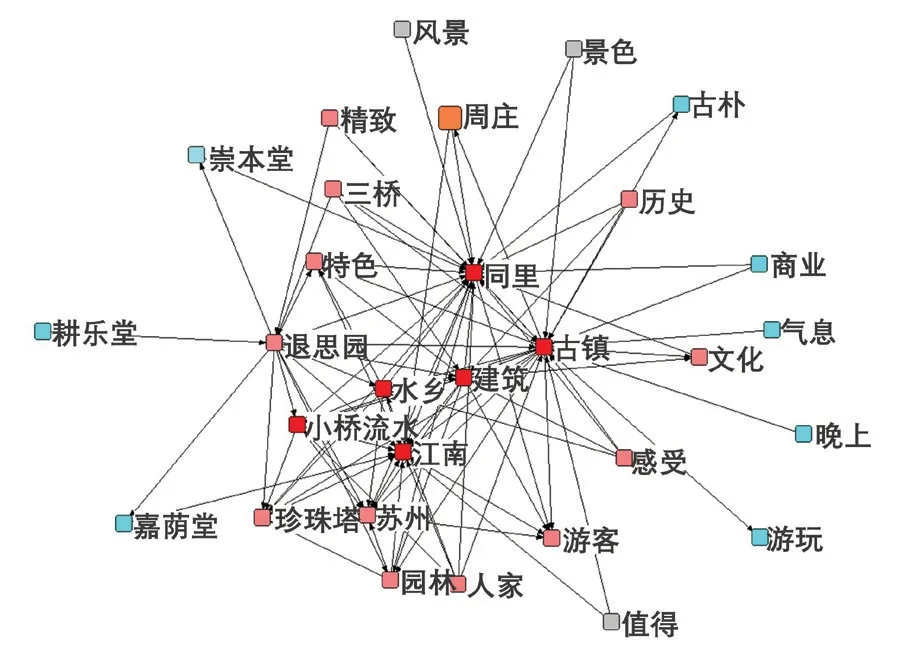

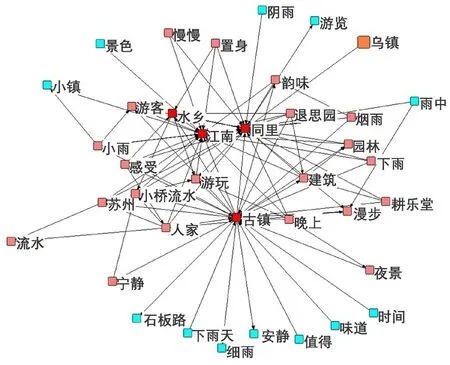

从1 817条文本总体来看,针对建筑、桥梁、水景等江南古镇经典景观要素的详细描述并不多,但从表1看,它们常常出现在游客对古镇整体环境氛围的描述中,被统一形容成“小桥流水人家”,在语义网络分析中和“江南”“水乡”高度相关。可见,小桥流水人家(建筑、水景、桥梁)被高度凝炼概括成为江南水乡景观意象整体,是游客景观感知的基本元素(图10)。

图10 环境氛围语义网络

表1 不同要素相关名词、动词、形容词词频统计

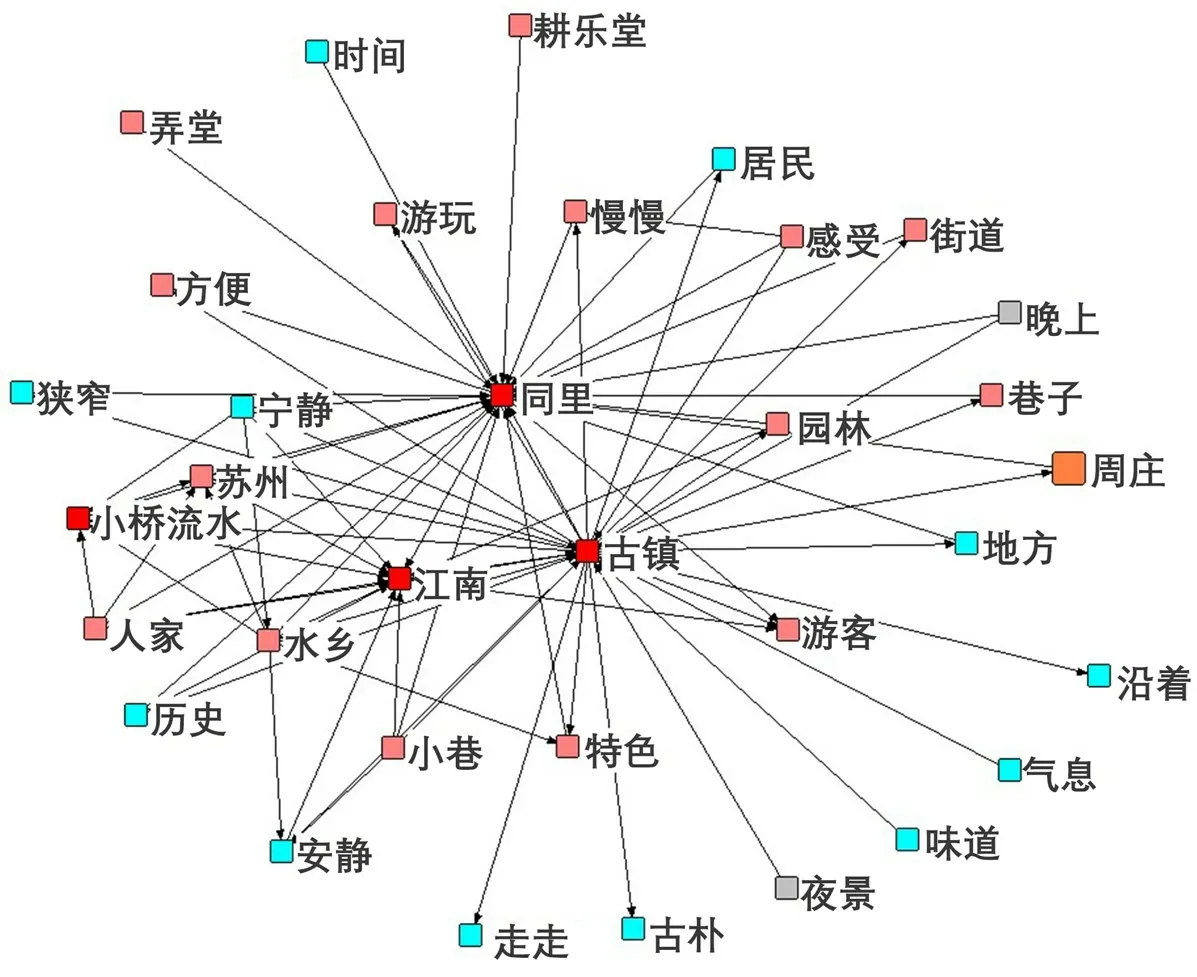

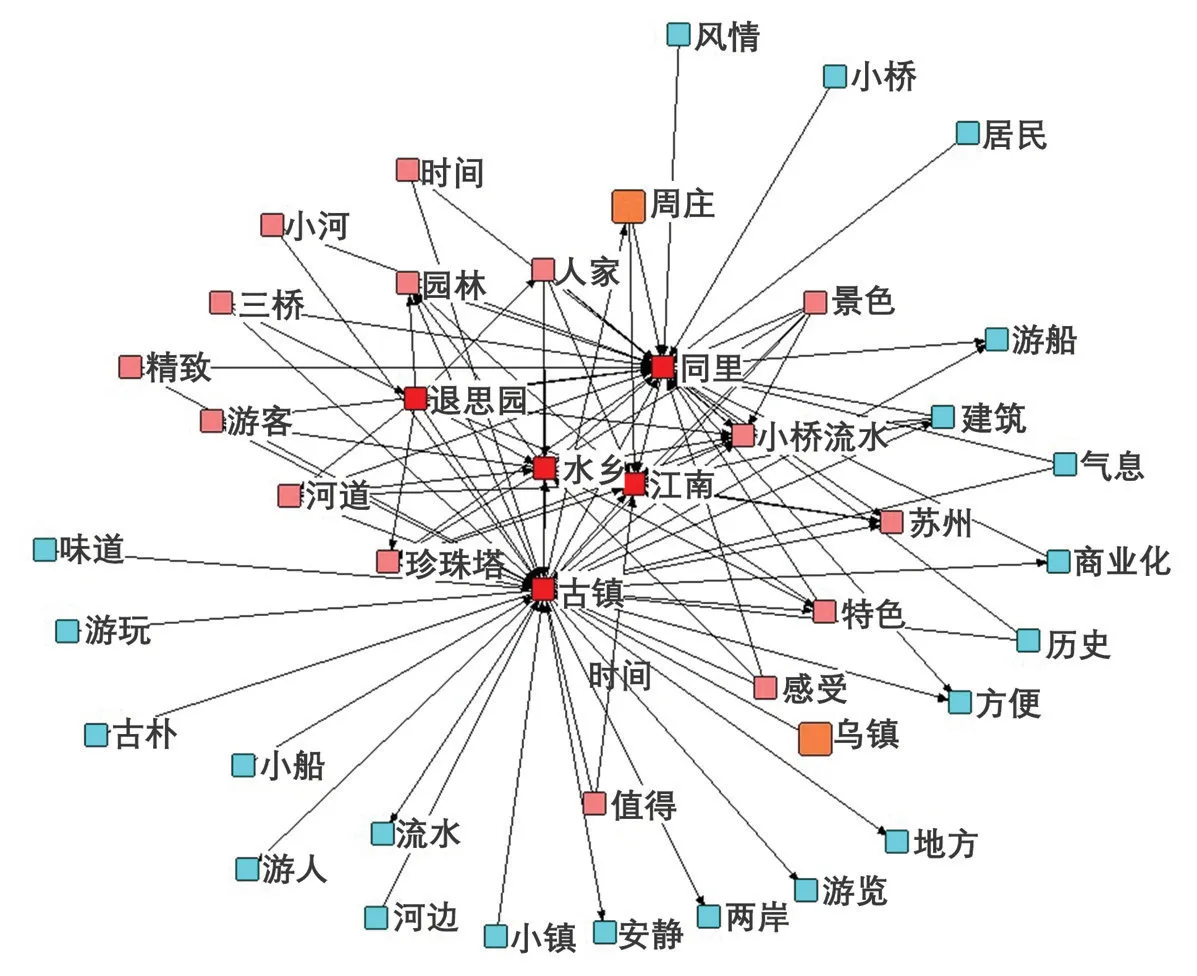

高度凝炼的水乡景观意象与游客的同质化感受共现。从“特色”和“大同小异”的词频比看,游客认为民俗文化和特色饮食、桥梁以及夜景更具特色,而建筑、水景、街巷道路等相比较其他要素则更加同质化,且同里镇也常常和其他古镇如“周庄”“乌镇”等共现(图11~13),说明游客的同质化印象往往来自与其他江南古镇的对比。

图11 建筑语义网络

图12 街巷语义网络

图13 水景语义网络

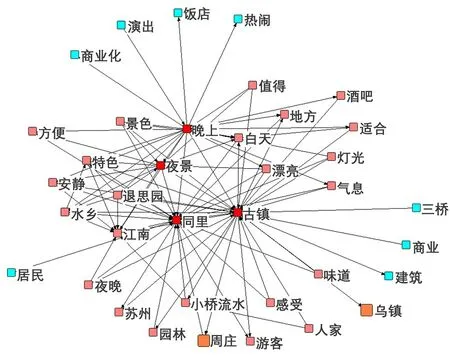

从表1看,民俗文化中走三桥的婚嫁习俗最能为游客所感知,但其他习俗几乎不为游客所知;古镇特色饮食在游客感知中非常鲜明,如状元蹄、鸡头米等特色饮食常被提及;桥梁中三桥同样被游客高度关注;而夜景中,结合表1和语义网络(图14)可以看到,华灯初上的氛围和热闹的酒吧商业街是游客的主要感知要素。除小桥流水人家的环境氛围及各类旅游活动外,感知度最高的是各个地标景点,如退思园、珍珠塔和罗星洲,作为同里古镇独有的景观被高频率提及,这与同里古镇将退思园等作为主要宣传对象直接相关;而耕乐堂、崇本堂等可供历史文化教育的场所较少被提及。总体上,这反映了游客进行的是休闲游而非深度文化体验游。针对夜景的描述主要与古镇提供的夜游同里活动及《水墨同里》的夜间演出相关;而雨景的描述则常与古镇的环境氛围描述共现,共同构建了游客眼中烟雨蒙蒙的江南水乡意象(图15)。

图14 夜景语义网络图

图15 雨景语义网络

在服务设施方面(表1),看似游客的感知度和关注度较高,但其内容主要是古镇中的购物、餐饮服务;古镇特色饮食的评论内容有176条,体现了游客对饮食的偏好;对其他非物质文化,游客却很少能关注到,说明古镇满足了游客放松休闲的旅游需求,却没能更好地发挥自身的文化价值。

可见,人们喜欢可以理解的(即容易形成认知地图的)和能够融入其中(即令人着迷的和有更多潜在内容值得进一步探索的)的景观[8]。游客最感兴趣、能深刻感知到的旅游活动,包括各种饮食和游憩项目,是古镇中能深度体验交互、进一步探索的内容。活动的评论内容还反映游客互动活动的方式较为单一,尽管有游客间的活动、游客与古镇环境的交互,但较少有游客与本地居民之间的互动,在生活场景相关的内容里反映了游客关注着古镇的原生生活场景,但其行为主要是游客单方凝视。

3 讨论与建议

3.1 讨论

本文研究结果表明游客对同里古镇的负面情感和同质化、商业化感知正逐年升高,与之对应,近30年古镇用地结构与功能依托旅游线路及游客行为方式而发生了消费化变迁[25]。古镇小桥流水江南水乡的意象正逐步固化,与朱哲慧等[26]对江南古镇旅游目的地形象同质化研究结果一致,旅游发展中对不同古镇差异化特征的挖掘不够深入,走马观花式的旅游方式难以让游客深入了解古镇的文化特征。游客文化感知不强的问题在其他江南古镇同样存在[27],旅游开发牺牲了古镇风貌和游客地方感,在服务设施上,旅游纪念品商店、饭店、旅馆构成了古镇业态主体,商业服务主要面向游客,商品雷同,五步一摊十步一店,古镇商业化已趋于饱和状态,游客的地域性感知度逐年降低。研究表明,65%的旅游者不再重游古镇的主要原因在于千篇一律的景观格局[28]。

在研究方法上,网络数据和NLP方法在景观规划设计研究领域的应用较为初步,本研究仅以携程游客评论作为研究材料,在具体空间点位分布分析等方面还有所不足。网络照片数据具有精度高、覆盖广、数量多、更新快等优势,更能适应新数据环境下的研究[29];评论图片材料可以通过图片内容挖掘,从视觉内容分析的角度完善游客对古镇的景观感知研究。在技术应用上,可以针对景观规划研究类型建立自己的机器学习模型和相关环境特征词典进行研究[8]。后续研究可以多样化数据采集形式和样本,与微博、抖音等新媒体数据结合,扩充数据来源、优化技术应用方法,充分发挥大数据研究的优势,为古镇景观保护和旅游规划提供定量化、科学性的依据。

3.2 建议

虽然现今江南古镇依然是热门旅游目的地,但从研究结果看,古镇旅游已经面临一系列的问题和挑战,对此提出发展建议:

1)保护景观原真性,引导游客-原住民良性互动。研究发现同里古镇的商业化发展较快,商业化氛围越来越浓厚,原真性的生活情景在逐渐减少。原住民是原真性文化保护的核心,规划中应注意保障原住民良好的生活环境,丰富业态类型、合理管控旅游活动,使游客-原住民交互呈现良性循环。

2)激发地方性景观特征感知,强化情感认同。古镇商业服务过度且雷同的形象会误导游客的古镇景观认知和景观体验,应将业态精细管理,通过业态类型和店铺形象设计对游客地方性景观感知进行正确引导。崇本堂、耕乐堂等场所可以加强解说系统引导、优化旅游线路、活化功能环境利用,激发游客地方性景观特征感知;区域角度上推进同里古镇和其他古镇联动,全域合作,提出基于地方特征的差异化定位,强化地方景观特征。

3)深化古镇旅游体验,有效传承地方文化。由于游客对同里古镇具体的历史、文化、习俗等认知并不深入,需要通过规划、能深度体验的旅游服务来引导游客对古镇地方文化的理解和认知,鼓励原住民和游客的共同参与。规划管控商业区,调整业态,传承本地传统手工艺,提升游客的文化商品消费比例,使旅游发展能够有利于促进历史文化的保护传承。

4 结论

年度景观感知特征层面,游客对同里古镇景观的情感倾向较为正面,但负面情绪逐年增长;船、河流是游客感知度最高的景观要素,退思园是游客感知度最高的景点;游客的行为和活动场所反映了古镇旅游商业化程度日渐提高,游客偏向休闲娱乐消费而非古镇历史文化深度体验活动。季节景观感知特征层面,游客对植物的感知度在春夏季节比秋冬更高,冬季更让游客感到安静闲适。

整体感知意象层面,“小桥流水人家”被高度概括成江南水乡古镇意象整体,成为游客发生活动的空间本底;服务设施和民俗文化的感知则反映了古镇文化吸引力和文化价值传播力的问题;古镇所能提供的各类旅游活动是游客最能深刻感知到的,但游客居民间缺乏平等交互活动。

总体上,游客对于古镇价值较为肯定,但古镇同质化和商业化问题日渐凸显。同里古镇典型的景观特征让游客第一时间形成了江南水乡的深刻印象,但也一定程度阻碍了其对历史、文化、习俗的深入挖掘。走马观花式的旅游模式让同里古镇和其他江南古镇的景观体验难以区别,同里古镇作为历史文化资源价值未得到更好的开发、展示和利用。