“带走之旁的字”篆刻教学课例

2023-01-29易靖

易 靖

【教学目标】

1.感受传统的印章文化,了解带走之旁字的章法设计基本原则,掌握正确的印章创作方法。

2.以学生为主体,引导学生细心体会名家范字的创作思维,培养学生的设计创作能力。

3.让学生直观感受带走之旁字的平正匀落之美,因势变化之妙。在审美中感受篆刻艺术的精妙,在创作中体会篆刻艺术的无穷智慧,增强文化自信,激发热爱祖国传统文化的情感。

【教学重点】

感受带走之旁字的结构变化规律,了解篆刻章法设计的基本原则,引导学生设计并制作一枚带走之旁字的印章。

【教学难点】

正确理解篆刻章法中和谐统一的原则,并运用这一原则进行印章的创作。

【教学准备】

教师准备:课件、印石、刻刀、印床等。

学生准备:铅笔、宣纸、毛边纸、刻刀、印石等。

【教学过程】

一、激趣导入 揭示课题

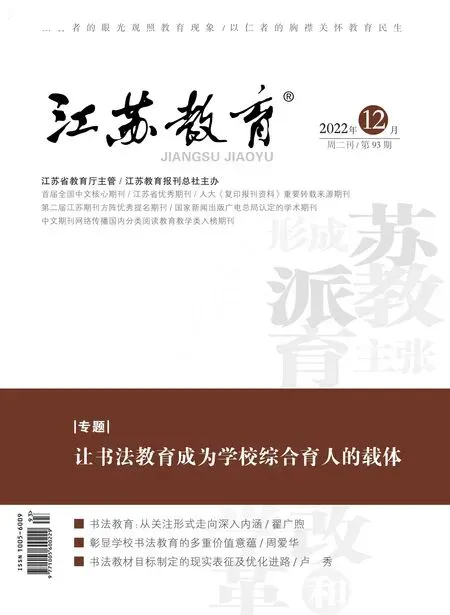

师(课件出示甲骨文图片):同学们,你们认识这些图画文字吗?在文字出现之前,古人用图画表达意思,经过几千年的演变,成了我们现在的文字(板书:日月水火土牛羊)。(见图1)

(图1)

师(课件出示甲骨文“行”)(见图2):你们看,这幅画像什么?

生:像马路的十字路口。

师:对,这就是甲骨文的“行”,意为在马路上走走停停。在“行”中间加上脚印,就是甲骨文的走之底(见图3)。

师:秦始皇统一六国后,统一了文字,就是小篆,也叫“秦篆”(见图4)。

(图2)

(图3)

(图4)

师:后来为适应书写便捷的需要,篆书演变成隶书(见图5)。

师:汉末、三国时期,紧扣汉隶的规矩法度,隶书又演变成了楷书(见图6),一直沿用至今。

(图5)

师:我们现在使用的是楷书的简化字(板书:辶)。走之旁的字大多和路程或走路有关,你能说说有哪些带走字旁的字吗?

生:逐、追、过......

师:带走之旁的字很多。在篆刻中,为了印面的和谐自然,篆刻家们常常会把走之旁作相应的变化。今天我们就来研究篆刻章法中走之旁的变化规律。

设计意图:用“辶”的甲骨文到简化字的变化过程,让学生了解象形字的演变,增强学生的文化自信,培养他们的学习兴趣。

二、探索归纳 学习方法

1.品大师作品,寻找方法

师:篆刻艺术讲究在方寸之内,毫发之间,从刀石凸显篆家的美术修养与艺术风格。我们来欣赏一下不同篆刻家对带走之旁字的不同处理方法。

师(课件出示“王逞”印面):先来看看这枚印中“逞”的走之旁,你们发现它有什么特点?(见图7)

(图7)

生1:“逞”这个字用篆书写的,笔画很平很直。

生2:我感觉这个字笔画之间的距离相等,看上去很整齐、舒服,像排着整齐的队伍一样。

师:你们观察很细致。这枚印的文字和笔画的粗细、间隙大小,都力求排得匀称、妥帖,笔画转折处流畅自然。为了风格的和谐统一,作者保持了“逞”字原有的半包围结构,把走之下面的捺处理得比较平直,整枚印的章法显得平正匀落。(板书:平正匀落)

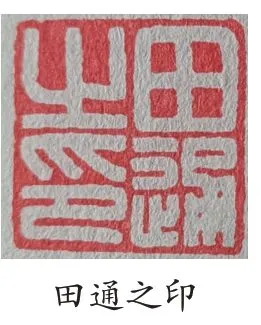

师(课件出示“田通之印”印面):再来看看“通”的走之旁,你又发现了什么?(见图8)

(图8)

生1:走之旁的捺缩短了,就像把伸出来的脚缩了回去。

生2:这枚印中的“通”字,由半包围结构变成了左右结构。

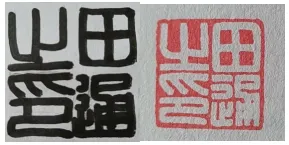

师(课件出示“通”修改前后的对比图):你们说得很有道理,那你知道作者为什么这么处理吗?(见图9)

(图9)

生1:我认为其余三个字中,“田”和“之”是独体字,“印”变成了上下结构的字,这三个字的下面都有一长横,如果“通”字下面也是一长横,就显得太呆板了。

生2:我觉得第二枚印章更好看。因为第一枚印章里的“通”字下面的笔画挤在一起了,感觉都透不过气来。

师:你们的发言很有见解。第一枚印章的“之”“印”和“通”三个字的下面都是一长横,显得雷同了。整个印面的文字线条较粗,每个字都是方形的结构,如果“通”还是半包围结构,那么中间的“甬”就需要压缩得更扁才能给下面的捺让出位置,这样“甬”字的笔画就会挤成一团。所以作者大胆地把“通”的结构从半包围改成左右结构,这样在不违背造字原则的前提下,移动文字笔画的位置,或伸缩部分笔画,使人觉得耳目一新,又不失整体的和谐统一之感。(板书:适当变化)

设计意图:观察和比较是学习章法的主要方法,需要教师在教学中对学生进行系统化的培养。教师在这个环节引导学生通过观察、比较,发现“逞”和“通”在不同印面里的变化,揣摩篆刻名家的章法之美。

师(课件出示“遯园散人”印面):我们再来看看这一枚印,你们发现“遯”字的走之旁的造型有什么特点?(见图10)

(图10)

生1:“遯”字走之旁的点和横折折撇变成了竖,还有下面的平捺也变成了横,感觉走之旁很像“L”形。

师:作者为什么要这样处理?

生2:因为其他字的笔画都以方直为主,这样修改后风格就统一了。

师:你分析得很好。通过上面的学习,我们知道了印面通过文字笔画的长短、大小、肥瘦、方圆、曲直、粗细的适当变化来达到美的境界。不论怎么变,都要遵循章法的基本原则,就是整体要和谐统一。

设计意图:章法在篆刻上也称“分朱布白”,即作者不仅要考虑入印字句的布局、朱文或白文、方笔或圆笔,还要推敲字体的巧拙、粗细以及留白(红)空白与印边的处理,可以说对章法的研究是永无止境的。但无论章法如何变化,都要遵循一个最基本的原则,就是和谐统一。

2.自主练习,巩固知识

师(课件出示练习印面):现在请大家根据释文把空格补充完整,利用刚才学的平正匀落、适当变化的方法对该字进行设计,印面注意和谐统一。(见图11)

(图11)

(学生练习,教师巡回指导。)

(师展示几张学生作品,学生评价,主要根据所学的章法原则,采用学生自评,生生互评,教师点评的方法进行评讲。)

师(课件出示大师原作):同学们,请你们把自己的作品和大师的原作对比一下,并思考大师为什么这样设计?(见图12)

(图12)

(同桌之间相互交流看法。)

师(小结):印面的章法规律还有好多需要我们学习,比如疏密统一、留白(红)空白、穿插并笔等。无论怎样变化都要遵循整体的和谐统一、和而不同的原则。

设计意图:在学生掌握了章法的基本原则之后,用填空法练习实践,再把自己的作品和名家原作进行对比。通过这样的训练,让学生把所学知识内化,做到举一反三、触类旁通。

三、复习刀法,尝试创作

1.复习水印法

师:我们在用水印墨稿的时候要注意几点:写墨稿要浓墨,不能加水。墨稿转印时,少加水,达到微潮即可。

(师示范水印法。)

2.复习冲刀法

师:下刀刻制时要依靠全身之力,通过肘腕运到指间,而不是靠手臂的大动作完成。

(师以“逞”字为例,示范执笔法握刀,运用冲刀法刻制。)

3.学生创作,展示评价

师(课件出示:四通八达 近在咫尺 远近闻名 过犹不及):请同学们任选一词进行创作拓印。

(教师巡回指导,针对冲刀法,重点强调为避免一冲不可收拾,要一节一节地冲,来完成较长线条的刻制。展示部分学生作品,师生共评,对照名家的范作,重点评价走之旁的章法变化。)

设计意图:实际操作是学好篆刻的最好方法。写稿、转印、刻制、钤印,每一个环节都至关重要。通过教师反复示范、学生操练,让学生把所学知识技能进行有效的输出。

四、拓展延伸,认知迁移

师(课件出示篆刻名家含有半包围字的印面):章法犹如万花筒,变化无穷、永无止境。很多篆刻家治印几十年,从没停止过对章法的研究。最后,我们来欣赏一组篆刻家们对半包围字的章法处理。(见图13)

设计意图:突出本课的教学目标,回顾所学的章法知识,培养学生欣赏章法美并感受章法美的价值。

(图13)

【教学小结】

篆刻是集书法与刀法于一体的艺术。本课程通过对带走之旁字在印面中的结构变化的学习,让学生掌握章法中平正匀落、适当变化的基本规律,明白和谐统一的基本章法原则。

教师在课堂中凸显了以学生为主体的最大化练习。第一次练习是让学生欣赏名家的印章后,交流讨论带走之旁字的变化,明白章法的基本原则;第二次练习是用填空法完成单字的印面设计,并观察对比,体会名家的章法之美;第三次练习是放手让学生自己设计、刻制。三次有梯度的分层练习,引导学生循序渐进地突破教学中的重难点。

篆刻艺术是视觉艺术,篆刻课堂要最优化地展示作品。本课中,大量的名家作品让学生对优秀的印面有了直观的认识;作业的多次对比展评,让学生对印面的章法规律有了深刻的认识。

篆刻学习对学生来说难免枯燥乏味,这就需要教师用智慧的教学方法,把传统的课堂转变为生动有趣、符合学生天性的艺术课堂。