武术散打商业赛事运营管理发展综述研究

2023-01-21王清文李桐陈中举李世宏

王清文 李桐 陈中举 李世宏*

(1.哈尔滨体育学院民族传统体育学院;2.哈尔滨体育学院研究生院 黑龙江哈尔滨 150008)

国家体育总局颁布的《武术产业发展规划(2019—2025年)》(以下简称《规划》)提出,打造10个武术竞赛精品项目,推出100 位武术明星和武术名师,打造100个武术示范俱乐部。武术产业基础进一步夯实,规模进一步扩大,产业竞争力进一步增强,达到与体育强国建设相适应的水平[1]。《规划》从国家顶层设计层面肯定了武术产业在体育强国建设中的重要作用,给予了武术赛事在产业发展中的主导地位,且为武术产业的高质量发展作出了科学指导。我国武术散打赛事商业化发展20 多年来,虽不断优化赛事运营管理方式,但没能取得理想效果,如散打王、中国武术散打百强争霸赛等赛事仅是烜赫一时。研究武术散打商业赛事必须考虑到体育赛事是一项复杂的系统工程,在国家简政放权的影响下,赛事呈现出官方指导,社会主办的发展趋势,国家以赛事长期效益为目标,对赛事全过程进行运营管理[2]。因此,学者对于武术散打商业赛事的研究也是关注如何提高赛事运营管理水平,推动赛事健康可持续发展。在此背景下,该文通过梳理武术散打商业赛事的相关研究成果,旨在详悉当前我国武术散打商业赛事运营管理发展现状,并结合时代特征提出研究展望,为我国武术散打商业赛事的未来发展提供思路。

1 文献资料收集来源与分析

该文相关数据资料主要来自于图书馆和中国学术期刊网络出版总库。在哈尔滨体育学院图书馆、黑龙江省图书馆等挑选10 余本相关著作,并在知网、万方等学术网站以武术散打商业赛事运营管理、武术散打商业赛事等主题词检索,共查阅到275篇文献资料,后对文献资料进行二次检索,选取该研究所需要的相关文献。

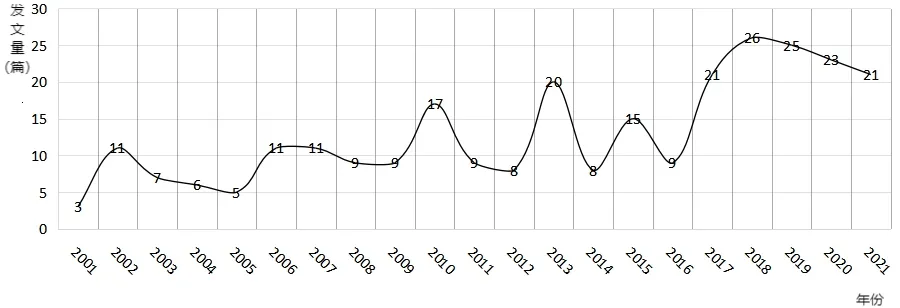

从发文量(见图1)可以看出,21世纪初学术界才开始围绕武术散打商业赛事运营管理等领域进行研究,研究成果数量随年份呈波浪式增长趋势,尤其是在2016 年以后,武术散打商业赛事运营管理相关研究进入繁荣期。我国武术散打赛事的市场化发展始于1994年中华武术散手擂台赛,2000 年风靡一时的散打王让武术散打赛事的商业化发展与赛事的运营管理成为学术界的热点话题。在国家颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》《中国武术发展五年规划(2016—2020年)》等指导文件带动下,学术界对武术散打赛事的市场化、商业化探索热情达到高峰,同时对赛事的运营管理也显得十分热衷,虽近几年相关研究热度略有衰退,但武术散打商业赛事作为武术产业未来发展的主导性产业,赛事的运营管理仍是该相关研究领域的热点话题。

图1 武术散打商业赛事运营管理网络发文量演变趋势

2 关于武术散打商业赛事市场营销的研究现状

李臣[3]以品牌价值为依据,提出多渠道、全方位的武术赛事营销宣传,打造知名赛事品牌,能提高我国武术赛事的市场竞争力。范燕美等人[4]以赛事理论为基础,对中国武术散打百强争霸赛进行实证分析,发现赛事宣发的内容和渠道存在因循守旧的问题。李世宏等人[5]认为,赛事营销是散打赛事管理活动的重要组成,提出应加强科技创新,拓展营销空间,并以现代媒体为载体,利用大数据进行全方位的赛事宣传,提高散打赛事的知名度。李乐虎等人[6]认为,在武术散打商业赛事的推广上,由于利益驱使,许多媒体把散打赛事作为娱乐工具,严重损害了赛事的发展。并认为在赛事宣传内容上应以运动员的技术特点和武术散打文化底蕴作为重点,打造独特的赛事形象。朱晓东指出,武术赛事营销应以中国传统文化为轴心,以武术赛事品牌为导向,对赛事舞美、服装等有形展示加以包装,从而提高赛事的辨识度[7]。

学者从不同视角探讨了武术散打商业赛事营销的现实价值,以及当前赛事在营销渠道上与时代脱轨和营销内容过于娱乐化等问题,并提出利用自身文化底蕴与互联网媒介相结合的方式创新赛事营销方略。随着我国综合实力的提高,人们的消费理念、消费行为等发生了变化,民族性和个性化的产品越发受到青睐,线上消费也成为主流消费方式。因此,关于武术散打商业赛事营销的研究应围绕利用现代信息技术拓宽营销渠道和实现精准营销,并以民族性和文化性特征创新宣传内容、绘制品牌符号,从而提高赛事辨识度和知名度。此外,体育赛事营销是包括市场细分、市场调研、赛事环境分析、营销决策与效果评估等步骤的整体过程[8]。学术界对于散打赛事营销的研究,不要仅围绕营销策略的选择上,还应加强赛事营销研究的系统性和整体性,不断完善赛事营销战略制定、运行和评价机制。

3 关于武术散打商业赛事文化的研究现状

刘凤虎等人[9]在对武术散打发展的SWOT分析中,将武术人文价值列为武术散打发展的内部优势。吴旭东等人[10]从文化学角度分析,认为武术散打赛事与其他搏击赛事最本质的区别在于其浓厚的中国文化意蕴,没有文化的支撑,武术散打赛事就是无源之水。胡玉玺[11]认为,散打是对传统武术的继承与舍弃,是中华人文精神的集大成者,提出武术散打赛事要突出中国元素。郭玉成[12]从武术散打文化属性出发,指出武术散打商业赛事忽视了文化的影响力,进入过度娱乐化的误区,并提出武术散打商业赛事应自觉守护武术文化的精神底线。李世宏等人[13]认为,当前赛事在技术、规则、服饰等方面淡化了武术传统文化内涵,甚至在某些散打商业赛事中武德逐渐被弱化。并提出要在赛事广告、竞赛标识、运动员等方面赋予中华传统文化标识,传播中华民族传统文化。

众多学者从不同视角阐释了武术散打商业赛事蕴含的独特文化内涵与价值,并认为当前武术散打商业赛事过于注重商业性和娱乐性,忽视了自身独有的文化底蕴。武术散打商业赛事对中华传统文化的冷漠,就如同抛弃了与国外格斗赛事竞争的矛与盾,在外来格斗赛事的不断冲击下只能顾影自怜。学术界虽指出了当前武术散打商业赛事文化内涵的缺失,但很少提出具体的解决方案。武术散打商业赛事的继续发展,必须以传统文化为赛事文化之源,从新一代科学技术和现代传播媒介中探索中国传统武术文化的多样化表现形式,为赛事的未来发展创造内驱力。

4 关于武术散打商业赛事人员管理的研究现状

李耀章[14]指出,嵌套于全运会、锦标赛等专业赛事的武术散打商业赛事,官方组织处于主导地位,迫使商业赛事为专业赛事让位,导致赛事的参赛主体缺失。李春木等人[15]认为,武术散打商业赛事必须拥有高水平的参赛运动员、专业的运营团队,才能保障赛事质量,使赛事拥有持续勃发的后劲。丁省伟等人[16]从人才培养方面提出,可通过改变发展理念,鼓励校企合作、学科交叉等方式,建立武术散打赛事运营人才、运动员后备人才长效培养体系,保障武术散打商业赛事的发展。王海峰等人[17]通过梳理我国搏击运动员管理制度的历史演进,从制度层面为武术散打商业赛事的人员管理提出相关优化路径。叶伟等人[18]以治理能力现代化为导向,回溯了我国格斗运动员管理制度的历史演进,并借鉴国外格斗赛事,提出相关优化策略,为完善我国格斗赛事运动员的监管和保障体系提供了现实指导。

综上所述,人才问题仍是制约武术散打商业赛事发展的重要因素。当前武术散打赛事相关人才培养与管理,仍是以专业赛事为中心的金牌导向,造成了运动员培养渠道单一,人才流通受限和管理人才缺乏等问题。随着赛事管理的不断细化,在深化“放管服”和体教结合等国家战略的影响下,应充分激发竞技体校、普通学校、散打专业俱乐部等多元培养主体活力,构建武术散打赛事相关人才多元培养模式协同治理体系。此外,体育中介作为活跃体育市场的催化剂,具有沟通、协调、监督、咨询等功能,对优化体育资源配置,扩大市场规模和提高产业发展绩效等具有助推作用。因此,应强化体育中介组织和活动在武术散打商业赛事的引领作用,用以完善运动员监督、管理、保障机制和赛事运营管理人才的培养。

5 关于武术散打商业赛事盈利模式的研究现状

梁勤超等人[19-20]指出,武术散打赛事商业化以来,各类赛事虽呈如火如荼的态势,但缺乏赛事核心盈利模式,这成为散打商业赛事长期稳固发展的桎梏,他提出搭建赛事网络平台,增加赛事现代化消费渠道,构建赛事互联网供需生态链等方式,丰富武术散打商业赛事的盈利模式。杨家坤等人[21]认为,我国武术赛事要取得可持续发展,必须加强对赛事无形资产的开发和利用。范燕美[22]通过实证分析,提出应围绕文化IP打造赛事产业链,着重开发赛事无形资产。滕希望[23]认为,赛事产品具有多元性,应加强赛事衍生产品的开发,构建以竞赛为核心,并辐射到制造业、影视娱乐业、教育培训业等相关产业的赛事产业链。葛瑞等人[24]指出,武术散打赛事与企业具有互利互惠的内在机理,应构建武术散打赛事与企业赞助的长效共赢机制,实现二者协同发展。

近些年,我国武术散打商业赛事虽欣欣向荣,但学者通过实证和对比分析,指出我国武术散打商业赛事盈利方式千篇一律、循规蹈矩,并从开发无形资产,构建网络消费平台,延伸产业链,完善企业赞助机制等方向,提出丰富赛事盈利渠道相关对策。体育赛事的商业价值和可持续性直观地体现于其盈利能力,而盈利能力则是依靠稳定和多元的盈利模式。体育赛事衍生产品的盈利方式要比赛事本身更具多元化,应积极推动体育竞赛表演业融合发展,实现与制造业、文化业、旅游业、金融业等相关产业相互渗透、交叉结合,拓展竞赛表演业产业链和创新链,打造武术散打商业赛事新模式、新业态,挖掘赛事潜在资源价值的变现方略,促进武术散打商业赛事的可持续发展。

6 结语

武术散打赛事商业化发展,解决了计划经济体制下散打赛事发展中存在的诸多问题。该文通过对武术散打商业赛事运营管理相关文献的收集与梳理,发现该领域的研究开始于21世纪初,研究成果呈波浪式增长,到2016年以后在国家顶层设计的指引下进入繁盛期。学者主要围绕赛事营销、赛事文化、人员管理和盈利模式4 个方面进行研究,并指出当前赛事运营管理缺乏系统性、时代性、民族性等问题。结合时代特征,提出在赛事营销方面应加强研究的系统性和整体性,围绕现代信息技术和赛事民族性与文化性特征创新赛事营销内容和渠道。在赛事文化方面,应秉持文化自信,从新技术和新媒介中创新武术散打商业赛事文化的多样表现形式。在赛事人员管理上,应构建赛事人才多元培养模式协同治理体系,并加强体育中介的引领作用。在赛事盈利方式上,应积极推动体育竞赛表演业融合发展,通过拓宽产业链,培育赛事盈利新动点。我国武术散打商业赛事仍处于初步发展阶段,随着赛事运营管理的不断完善与创新发展,其经济价值和社会价值越发凸显,将成为丰富人民精神文化生活,促进国家经济社会转型升级的重要力量。