汽车事件数据记录系统(EDR)标准解读与趋势研究

2023-01-19孙枝鹏张广秀李毅常晏宁

孙枝鹏 张广秀 李毅 常晏宁

1. 中国汽车技术研究中心有限公司 2. 公安部交通管理科学研究所

一、标准编制背景及过程

(一)事故分析现状

近年来,我国交通事故数仍处于高位,死亡率仍居高不下。据统计,2020年我国道路交通事故万车死亡人数1.66[1],高于世界平均水平。导致交通事故的原因主要包括人、车、路、环境等方面,通过对事故原因的深入剖析,既有助于相关标准的修订完善,也能推动政府管理优化,同时还能够为产品的改进升级提供有力支撑。开展事故深度研究也是世界各国制定本国法规的主要依据。

随着汽车电动化、智能化等技术的发展和应用,车辆在驾驶和安全保护上进行了更多干预,事故成因愈发复杂,给事故鉴定、成因分析带来一定难度。当前,我国车辆道路事故鉴定中主要以现场勘查、车辆损毁鉴定等手段开展,较难得到事故发生时车辆状态、人员操作等信息,对事故还原、深度分析有很大的局限性。

汽车事件数据记录系统(EDR)能够记录事故发生前后一段时间内的车辆运行、安全系统状态以及驾驶操作行为等信息,使基于数据的深度事故研究成为可能。通过制定EDR标准法规,能够对EDR要求进一步规范明确,有利于EDR数据被有效使用,进而为事故还原与分析、安全标准法规完善、产品改进提供技术依据。

(二)相关标准法规

美国、欧盟、日本、韩国均已发布了EDR标准法规,其中美国法规49 CFR Part 563[2]影 响最为突出[3],各个国家和地区包括联合国均在积极推动EDR标准法规的制定进程[4-6]。我国强制性国家标准GB 7258[7]中也提出了对于EDR的安装要求,强制性国家标准GB 39732-2020《汽车事件数据记录系统》[8]的发布实施不仅有力地支撑了GB 7258的落地实施,也能够为政府进行行业管理、车辆安全水平提升、EDR产品开发等工作提供技术参考。

美国:49 CFR Part 563规定了EDR技术要求、数据记录、数据获取、试验等内容;SAEJ 1698[9-12]包含了基本要求、数据元素、读取工具、符合性判定四部分,SAEJ 2728[13-14]则规定了重型商用车事件数据记录系统(HVEDR)的术语定义、触发机制和数据元素等内容。

欧盟:Regulation(EU)2019/2144[15]规定轻型车辆的新车型与在产车将分别于2022年7月和2024年7月安装EDR,重型商用车的新车型和新产车将分别于2026年1月和2029年1月安装EDR;Regulation(EU)2022/545[16]对EDR 的技术要求、数据安全、数据读取等方面作了进一步明确,其中技术要求主要参考UN R160[17-18]。

联合国:UN R160对EDR的触发条件、存储覆盖机制、记录要求以及试验验证等方面进行了规定,UN R160 s01增加了数据记录项目、存储能力等方面的要求。

(三)编制过程

国家标准委于2017年9月正式下达了强制性国家标准《汽车事件数据记录系统》制定计划,汽标委联合相关管理部门,组织行业鉴定机构、整车和零部件企业、检测机构以及科研院所等相关单位开展标准编制工作。经过广泛调研、技术讨论、试验验证和标准评审,于2019年完成标准制订工作,2020年12月24日标准正式发布,并于2022年1月1日实施。

二、标准解读

(一)标准内容概述

该标准由“范围”“规范性引用文件”“术语和定义”“技术要求”“试验方法和要求”“外观和标识”“车辆型式的扩展”“说明书”和“标准实施”9个章节构成。标准基于前期调研结果和试验数据,基于事故鉴定过程中车辆数据、数据读取、功能性能要求等方面的实际需求,针对EDR的触发锁定机制、数据记录、功能要求、数据提取以及防护性能等方面进行了明确,给出了包含完整的测试评价方法,并对车辆的型式扩展、说明书以及标准实施等方面进行了规定。

(二)关键条文解读

1. 汽车事件数据记录系统的含义

碰撞事件。一般指车辆与车辆、行人、其他物体等发生碰撞的物理事件。考虑到正常的加速和制动也会产生加速度,为保证EDR能记录到相对严重的碰撞事件,同时避免记录过多的无用数据,本标准对碰撞事件做了进一步明确:一是速度变化量达到或超过阈值的碰撞或其他物理事件,二是任何导致不可逆约束装置展开的事件。

调查发现,EDR功能的实现方式不同企业存在一定差异,有的集成在气囊控制器内部、有的通过单独电子部件实现、有的是分布在多个电子模块中。基于行业实际,本标准规定了汽车事件数据记录系统应由一个或多个车载电子模块构成,具有监测、采集并记录碰撞事件发生前、发生时和发生后车辆和乘员保护系统的数据功能的装置或系统。

2. 碰撞事件要求

本标准第4.1节对触发阈值、锁定条件、碰撞事件起点、碰撞事件终点以及碰撞事件持续时间进行了明确。

触发阈值。根据车辆配置情况,分为横向、纵向两种,参考国际上已有标准对于该限值的规定,分别设定了不同速度变化量限值,并且以先达者为准。同时,为了给企业一定的自由度,允许企业在满足以上要求的前提下设置不同的触发条件,例如更低的限值或者不可逆约束装置展开等。

锁定条件。一般情况下气囊点爆应认为是严重的碰撞事件,因此需要将气囊等不可逆约束装置展开作为锁定条件;此外,考虑到企业气囊起爆点标定车速及安全带提醒装置和锁定条件的车速多设置为25km/h左右[19-22],为保证在未配备气囊的情况下EDR对于严重事件的记录能力,同时与相关标准法规的协调一致,本标准明确150ms时间区间内在X轴方向上的车辆速度变化不小于25km/h也应作为锁定条件。后碰时,只有较少车辆装备了乘员保护装置且加速度传感器数值在不同强度碰撞下存在一定差异,难以统一,因此标准中提出了后碰制造商可以根据车型技术特点和装备情况自行设定锁定条件,但同时应满足本标准中4.1.2.1和4.1.2.2的要求。侧碰时,在车辆未配置不可逆约束装置(如侧气囊或气帘)情况下,可以不设定侧碰锁定条件。

事件起点。根据不同车型乘员保护控制算法的差异,给出了不同的时间零点规定。对于采用激活算法的车型,因不能够实时采集delta-V数据,无法通过判断delta-V大小确定事件起点,因此明确了算法激活时刻作为时间零点。对于连续运行算法的车型,考虑与现有国际标准法规的协调统一,采用在20ms时间区的最早delta-V不小于0.8km/h的时刻作为时间零点,如图1[8]所示(对于前碰,均为减速运动,取小于等于-0.8km/h的时刻;对于后碰,均为加速运动,取大于等于+0.8km/h的时刻;对于侧碰,因加减速都有可能存在,时间零点按照绝对值进行选取)。如车上装配了不可逆约束装置,也可以将该装置展开的起始时刻作为时间零点。如果EDR功能由独立的电子模块实现(EDR不在气囊控制器内部),难以确定气囊点爆的准确时刻,应通过判断delta-V确定时间零点。对于多级气囊,二级(或更高级)气囊点爆,都在同一起事件当中,且间隔较短,如果将其作为事件零点可能出现多个时间零点,造成重复或覆盖,不利于事故分析,因此标准中明确应将一级展开作为时间零点。

事件终点。对于唤醒算法,当其重置时即可认为一个事件结束,因此将其作为事件终点。对于在一个周期内,数据已经全部记录,但算法仍未重置时,也可将最后一个数据记录点的时刻作为终点,实现资源最优化。对于连续控制算法,为与时间零点进行有效区分,取delta-V最早小于0.8km/h的时刻作为终点,当EDR功能不由气囊控制器实现的车型,因没有乘员保护控制算法,则应以delta-V变化作为事件终点。

事件持续时间。为表征一个完整事件,将事件终点与事件起点之间经过的时间记为事件持续时间。标准中还对于碰撞事件过程持续时间过长且有可能超过EDR的自身记录能力的情况进行了说明。

3. 数据记录要求

EDR记录数据主要包括EDR系统信息驾驶行为、乘员信息、车辆状态以及安全系统信息等。标准中对于记录数据分成了两类:一是所有M1类车辆须强制记录的A级数据元素;一类是具有相关装置或功能时应记录的B级元素(没有相关装置或功能时可不记录)。考虑到不同车型EDR功能存在差异,标准中规定了加速度相关参数和delta-V相关参数记录其中一类即可。为让使用者更好地理解各数据含义,现对部分关键数据进行说明:

(1)削波标志。因delta-V通过加速度积分求得,为避免出现因加速度超量程后,用错误的数值计算delta-V误导事故分析,标准中给出削波标志的记录要求以显示超量程的时刻,指导使用者正确使用EDR记录的数据。

(2)车辆速度。考虑到EDR记录的车速存在不同的来源,标准中没有限制速度来源,以保证不同车型的EDR有效记录速度,给予企业一定自由度。但应在说明书中标明速度的来源方式,便于使用者更准确地使用该数据。

(3)驾驶行为相关参数。为准确分析事故原因,尤其是驾驶操作相关信息,标准中提出了反映驾驶人操作的数据记录要求,包括制动踏板状态和位置、加速踏板位置、转向信号开关状态等。

(4)安全系统状态。事故中安全带、安全气囊等系统对于保护乘员具有非常重要的作用,为识别安全系统在事故中的实际状态,判定安全系统的有效性,标准中提出了安全带状态、安全带预紧装置展开时间、气囊展开时间等信息的记录要求。

(5)主动安全系统状态。近年来,碰撞预警、自动紧急制动以及车道偏离预警等主动安全及辅助驾驶等技术逐步得到应用,对于降低事故发生率或减小事故后伤害方面发挥了积极作用,为准确识别该类功能或系统的实际状态,标准中提出了对定速巡航系统、自适应巡航系统、防抱制动系统、自动紧急制动系统、电子稳定性控制系统和牵引力控制系统等系统状态的记录,考虑到技术路线的不同,标准提出应在产品使用说明书中对具体实现形式进行说明。

(6)EDR产品信息。一般而言EDR与车辆是同生命周期的,实际情况中也存在更换EDR的情形,如非法改装或碰撞引起的部件更换等。为准确判定EDR与车辆之间的关系,标准提出了车辆识别代号、记录EDR数据的ECU硬件编号、ECU序列号、ECU软件编号的记录要求。

4. 记录功能要求

(1)存储事件次数。研究发现3次事件能够覆盖绝大多数交通事故(见图2),且记录3次事件数据所需的存储空间成本对EDR整体成本而言相对较小。因此标准4.3.3给出了EDR系统应至少能记录连续三次碰撞事件数据的要求。

(2)存储覆盖机制。实际事故中,事故鉴定大都分析当前发生的事件,因此当EDR内部没有足够空间的情况下,为记录当前事件,可以将之前的非锁定事件覆盖。然而,锁定事件为较严重事件(如气囊点爆或强烈碰撞),对于车辆安全状态和事故分析具有非常重要的参考,因此规定锁定事件不能够被替换。对于非锁定事件,不同企业对这类事件分类有自己的规定,为了记录相对更有价值的事件信息,可以在满足按照时间序列覆盖的前提下设定其他的存储覆盖机制。

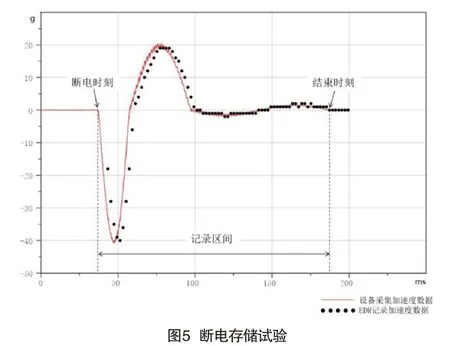

(3)断电存储要求。碰撞过程中,整车供电系统或与EDR相关的电路发生断电,会导致数据无法储存的情况,为保证此时EDR能够记录完整事件数据,标准对断电后EDR系统的记录能力进行了规定。参考气囊等乘员保护系统一般断电后150ms内能够点爆气囊的要求,设定EDR自身供电能力。基于气囊模块供电能力调研工作,标准确定了在因碰撞导致断电后,EDR应能够记录T0到断电之后(150±10)ms的数据。

5. 数据读取要求

数据提取的方式有两种,一种是事故过程中,整车的供电回路未损坏,则不需拆解车辆,通过将数据提取工具连接到OBD端口的方式进行数据提取;二是事故过程中,整车的供电回路已经损坏,则需要拆解车辆,取出实现EDR功能的控制器,进行数据读取。为便于事故鉴定或分析人员能够便捷高效地读取数据,本标准第4.4节规定了统一的数据读取方案,包括统一的数据读取端口要求、数据读取协议要求、数据标识符要求以及数据排列和格式要求。

6. 试验方法和要求

(1)碰撞试验。主要是验证碰撞发生后EDR记录的准确性:车辆动态信息如加速度、delta-V的符合判定以及不可逆约束装置的展开状态等;标准提出碰撞后数据记录的可被完整读取。标准中5.15给出了delta-V符合性判定的试验方法,首先通过不可逆约束装置展开时刻进行EDR数据与试验室数据对齐,再判定EDR纵向(或横向)delta-V是否在纵向(或横向)delta-V控制上、下限区间内(纵向或横向delta-V加10km/h为控制上限、减10km/h为控制下限)。通过对某车型的实车碰撞试验数据(见图3)可知,该方法能够对delta-V符合性判定进行准确判定。

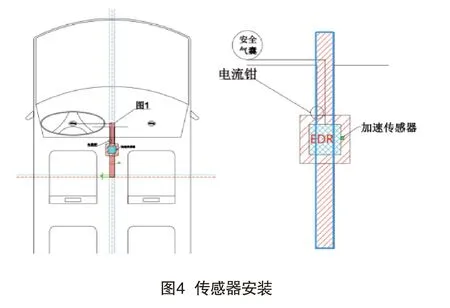

在试验中,对于传感器安装影响到车上EDR触发记录的测试准确性,本标准5.1.1提出了试验室纵向或横向加速度传感器的安装位置要求:试验室纵向或横向加速度传感器安装在车辆纵向中心平面内或附近。对于车辆加速度传感器所在的EDR控制器不在车辆纵向中心平面内的,则将试验室加速度传感器安装在乘员舱内刚性固定件表面上,横向方向上,距离纵向中心平面30mm以内;纵向方向上,距离驾驶员座椅R点所在横向平面前方,距离应小于30mm,见图4中所示蓝色框区域内。

(2)驾驶操作数据试验。该试验目的是验证整车真实且正确地将驾驶数据发送给EDR,且EDR被触发工作后,能够准确记录驾驶操作数据。驾驶操作数据包括的数据项主要包括制动踏板和加速踏板、转向盘、安全带带扣、转向信号开关状态等。实现方式主要有以下几种:

①撞击车辆,使车辆达到触发阈值;

②用板车固定车辆,撞击板车使车辆达到触发阈值;

③物理触发车辆的EDR系统,使车辆达到触发阈值;

④对车辆的EDR系统输入触发信号,使车辆达到触发阈值。

(3)台架试验。该试验主要是为了验证EDR的触发锁定机制、存储事件次数、覆盖机制以及断电存储能力等功能要求。断电测试时,应通过台架对EDR控制器供电,确保台架能够在施加冲击波形的同一时刻切断对EDR控制器供电,按照标准附录D.3波形进行断电试验后,验证记录数据与预设数据的一致性,其中事件数据记录完整状态为“是”。某EDR的断电测试如图5所示,试验表征了该EDR系统能够记录断电存储要求。

7. 车辆型式的扩展

在满足产品认证管理的要求下,为最大限度降低制造商产品认证检验成本,提高效率,对不同车辆型式的扩展要求进行了规定。型式扩展主要考虑EDR产品本身变化、整车上布置的变化以及整车碰撞性能和相关部件对EDR触发产生的影响等因素,按照试验特性分为碰撞试验、驾驶操作数据试验、台架试验等方面分别提出视同条件。

8. 说明书

车辆产品说明书中应包含EDR相关内容,主要是为了便于使用者或事故鉴定人员通过阅读车辆产品使用说明书了解车辆有关EDR的信息,对于EDR中的关键信息获取应在说明书中予以说明,如车辆速度来源、覆盖机制、驾驶辅助功能的数据来源等,主要是为了避免在读取EDR时对事故形态产生误判。对于标准中规定的数据元素,可在纸质说明书中增加对于数据项目参考标准的说明,也可以通过电子版本的说明书体现。

EDR数据既可通过车辆诊断接口读取,也可通过EDR控制器端子进行读取(如当诊断接口损坏后,需要通过读取工具与EDR控制器的直接连接后再进行读取)。因此标准中提出说明书中要对从EDR控制器提取数据的方法进行说明。此外,为让使用者能够通过公开途径获得该工具,说明书中还应对EDR读取工具的提供方(包括生产厂家、接口方式等)和如何获取该工具进行说明。

三、发展趋势研究

(一)丰富记录事件类型

当前,车辆翻滚的乘员保护和对弱势道路使用者的保护(VRU)越来越受到企业的重视。翻滚事故在车辆事故统计中的占比不高,但对车内乘员伤害性极大;在交通事故中VRU的交通伤害比例较高,约占交通事故总量的40%,目前在汽车技术上已经有了较为成熟的技术,我国行人保护标准将被转化为强制性国家标准,届时行人保护将成为所有乘用车必须满足的技术要求。联合国、欧盟EDR法规中也已考虑将VRU保护系统激活、翻滚事件纳入触发记录条件,因此建议我国EDR标准也应考虑将翻滚和行人保护系统状态纳入触发锁定机制。

(二)增加记录的数据元素

随着电动化、智能化、网联化的发展,只有更大量的事件数据共同支撑,才能够准确反应碰撞事故时车辆的真实全面状态,因此事件数据的种类将会进一步扩充、数据分辨率也会进一步提高。UN R160 s01已将车道偏离预警系统、纠偏功能、紧急转向功能、自动转向功能以及自动事故紧急呼叫系统纳入记录数据当中,建议我国标准在修订时,考虑将电动汽车关键部件如三电系统、驾驶辅助系统以及自动驾驶系统的相关信息纳入记录要求。

(三)更高的记录要求

研究发现,追尾、道路交叉口碰撞以及车道偏离等事故类型,碰撞前5秒之外的数据也对事故判定起到一定的作用,如碰撞前的驾驶员避免操作行为信息。此外,某些场景下车辆安全系统尤其是主动安全系统的响应频率大于2Hz,提高记录频率能够让EDR记录更详实的信息,还能降低不同数据之间不同步导致的不确定性。美国已开展563法规的修订研究,并就提高EDR记录时间和记录频率公开征求意见。考虑特定场景的事故类型、智能网联车辆事故特点,建议开展针对EDR记录频率和记录时间的预研工作,以更好适应新阶段下的事故研究需求。

(四)增强EDR的防护性能

在一些重大交通事故中,往往伴随着火灾、爆炸、强冲击、挤压、穿刺、浸水、消防急速冷却,为保证EDR在事故后能够准确记录且能够被读取,需要提升EDR的防护性能要求,使其具有较强的抗火、耐压、耐振动、防水以及抗磁干扰等能力。因此,建议在标准修订过程中,开展不同事故下的极端条件(燃烧温度、碰撞强度、坠落高度等)研究分析,提出EDR防护性能的要求和试验方法。

(五)研究HVEDR

当前欧盟提出了HVEDR的安装要求,美国也发布了针对HVEDR的技术标准,联合国层面正在积极推进HVEDR法规的制定进程。考虑到重型车辆的车辆配置、事故特点和分析需求与乘用车存在较大差异,且本标准仅适用于乘用车,建议加快推进我国HVEDR标准的预研工作。

四、结语及展望

本标准规定了EDR的触发锁定机制、记录要求、功能要求、试验方法等内容,统一了EDR的数据格式、读取要求,为EDR数据的便捷合理使用提供了有效支撑,可以规范EDR产品的生产,提高整个社会对EDR的认知水平,增加EDR普及范围。

此外,为适应电动汽车、驾驶辅助以及智能网联等新技术的行业发展趋势,同时与国际保持一致,我国应尽快启动标准的修订预研工作。针对HVEDR,考虑到国内外差异,以及国内标准现状,应从触发机制、数据记录项目以及防护性能等方面开展研究工作,为相关标准的制定提供支撑。