波兰电影:现实主义与现代主义并存

2023-01-17张冲

波兰电影在世界电影史中占有一定位置,除了波兰电影四擎安杰伊·瓦伊达、克日什托夫·扎努西、克日什托夫·基耶斯洛夫斯基与阿格涅丝卡·霍兰外,其影史上还有波兰电影学派、波兰新电影、道德焦虑电影等创作群体,构成了波兰电影现实主义题材与现代主义题材并行存在的创作局面。

1956年,扬·科特在《神话与真实》一文中对当时的现实主义题材电影进行了讨论,并提出不同意见;其后导演亚历山大·福特对“粉饰现实”“反人道主义”的现实主义电影创作进行了评判。他们倡导反思精神,力图电影“呈现社会与人的多元特征”,进而形成了波兰电影学派潮流,分别从不同的角度继续探讨知识分子话题、社会问题及人的终极问题。

“波兰电影学派”与“道德焦虑电影”的文化表达

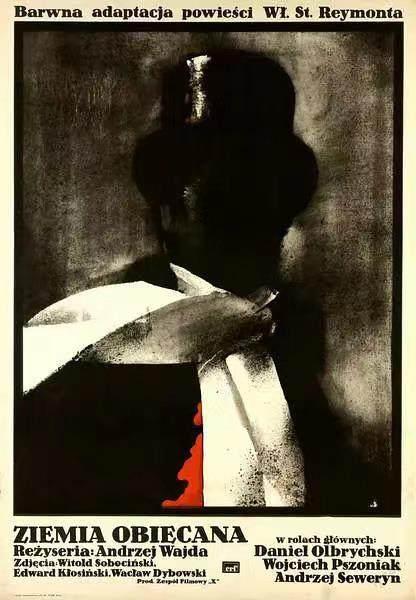

在波兰现实主义题材的电影中,瓦伊达根据波兰作家弗拉迪斯拉夫·莱蒙特小说改编而来的《福地》(1975)气势恢宏,具有史诗般的气质。影片既有鲜明的现实主义特征,也有强烈的批判与反思色彩,如果称为批判现实主义电影的话,就会削弱其对形而上的普遍性问题的思考。

《福地》讲述了旧式波兰贵族卡罗、德国工厂主的儿子马科斯和犹太商人莫里斯三个好朋友筹建与经营工厂的故事。三个人代表了社会转型时代的三个符号:旧式浪漫的道德、工业革命与商品经济,他们也代表了欧洲或者东欧从农业时代过渡到工业时代。影片在“旧”与“新”的发展与交替中,呈现旧式贵族道德被金钱、利益与现实代替,美好的田园栖居与浪漫主义被资本体系彻底毁灭,旧有的贵族道德体系被商业化的“利润至上”代替。瓦伊达通过三类形象:波兰贵族、德国工厂主及犹太商人,来呈现波兰工业革命、工业化进程及新兴资产阶级在兴起过程中,在物质与资本的积累过程中,失却的是什么,是否最宝贵的“仁慈”“悲悯”与“爱”在这场资本战争中被泯灭殆尽。

捷克哲学家贝尔纳德认为,每一本书籍在印刷之前都必须获得特派审查官的许可。他们有权删除某些段落,甚至是禁止整本书的出版。这些主题包括煽情式的:在对仍具有争议性的话题进行讨论时,更多使用煽情式语调而非经过思虑的言辞——为此必须对这些话语进行冷静清醒的省视。他还认为,当审查官称赞一部明显应该得到禁止的书,或者明显违背上述原则而禁止了本该发表的书籍时,他们才应被追究责任。对于“煽情”的使用在波兰优秀现实主义电影中,也以节制的方式使用。

扎努西作为“波兰新电影”的老将,到了21世纪,他的作品《生命宛如恶疾》(2000)、《爱在山的那一边》(2002)中反而出现了这种过度的“煽情”,使得影片品质略打折扣,其实在他早年间的《灵性之光》(1973)也已经有此端倪。扎努西一直关注人在现实中的选择,在心灵与世俗社会中人的反思、担当与选择,带有浓郁的知识分子电影色彩。如他的作品《爱在山的那一边》(2002),从1970年代到21世纪,扎努西在世俗与信念之间,愈加坚定的“信念”之路,可谓波兰电影的良心。《爱在山的那一边》书写了新世纪以来年轻一代的存在状况:现代性下的焦虑、无助与茫然。扎努西从医生、牧师以及知识分子的角度给普通人提供不同的参考,在信念与科学及理性之间如何选择。医学院的学生菲利普认为自己最大的敌人就是自己,他的痛苦和焦虑来自他对自我身份与自我超越的困惑,他无法确定自己是在去修道院,还是做医生与世俗世界中的丈夫,在这二者的选择中,他无法确定下来。后来通过老医生及哥哥等人的启示,把他从“自我”的中心拉出,他才得以看清全貌,进而选择同汉卡结婚,在世俗世界为有需要的人做更多的贡献与牺牲。

基耶斯洛夫斯基的《红色》(1994)是另外一种充满了世俗精神与神秘主义特征的现实主义电影,犹如《维罗妮卡的双重生活》中的神秘主义一样,在历史、世俗生活与信念之间,有一种超越了理性认知的现实主义事物的存在。在《红色》中,退休的老法官,被失去“爱”的现实生活折磨得痛苦,他以冷酷的外表来伪装自己,当撞伤狗而找上门来的瓦伦汀娜前来后,她“爱”的方式感染了老法官。基耶斯洛夫斯基除了使用“天道无亲,常与善人”的平衡逻辑,影片中还运用了神秘主义元素,刚刚晋级为法官的新人取代了瓦伦汀娜充满了所谓理性认知与怀疑的“爱”的男友,老法官与情敌也以法庭见面的方式相遇,后者确实“有罪”,既是现实主义的巧合,又是形而上逻辑的正常演绎。

“主体性回归”与“现代主义”文化表达

许多波兰女性导演,如阿格涅丝卡·霍兰、玛高扎塔·施莫夫兹卡、多罗塔·肯杰尔扎沃斯卡,她们一直都关注人类社会的宏大问题,如现代性问题、战争问题、性别问题及亚文化问题。同时,她们同男性导演一样,对具有一定深度的、形而上的抽象问题进行思考,并从不同的角度和深度给出自己的认知与答案。

多罗塔·肯杰尔扎沃斯卡是波兰年轻的70后导演,她在《我是》(2005)中刻画了一个单亲妈妈“以寻找真爱”支撑自己的存活,她视感情与欲望为解决孤独问题的药方与根本之道。结果陷入不良男性的泥沼中而不能自拔,既丧失了女性的主体性,又不能对自我进行真正认知,因而充满了无力感,只能从一个男人飘向另一个男人,陷入更大的虚无与无力。与单亲妈妈不同的是,电影中的小女主角是富有中产家庭中的小妹妹,她开始被世俗主义的主流价值观与认知操纵,因为自己长相不好而認为自己必定是无人爱的,偷偷醉酒进行自我贬低、自我惩罚和自我放纵。但当她遇到小男孩“我是”时,一切发生了变化,小女孩变得勇敢、自律,且自发地具有了“有了你我什么都不怕”的勇敢与力量。

相较于长相平庸的小妹妹,姐姐漂亮、聪明,她爱炫耀自己的美丽与“美德”——比如将美丽与伪善的微笑传递给“我是”,其实是在填充她丰盈的虚荣心,这与妹妹“上德不德,是以有德”的自发式天真不一样,姐姐努力恪守被动的“下德不失德”,却“是以无德”。姐姐嫉妒与怨恨妹妹同“我是”之间的亲密与勇敢,她用成人的智慧和狡诈向警察举报了流浪的未成年人“我是”,在嫉妒和怨恨的驱使下割断妹妹与“我是”的关系。警察抓住“我是”将其关进孤儿院或其他封闭空间,从而美丽的小姐姐“末人”式的怨恨胜利。然而对于“我是”来说,他是充满无限力量和可能性的,封闭空间或者“你叫什么名字”这样的秩序世界不能将其真正束缚。

老子说“百姓皆注其耳目,圣人皆孩之”,尼采在重估一切价值的时候也提出了骆驼、狮子及婴儿几个阶段,意味着婴儿或儿童具有超人道德体系的可能性与创造力。《我是》中“沉思时像诗人”的流浪儿童“我是”,虽然不愿说出自己的名字,但他有自己作为儿童的主体性,他从儿童的天性出发进行选择,知道自己肯定什么,否定什么。虽然小姐姐美丽的外貌曾经短暂地给他带来迷恋和困惑,但他很快识破了姐姐“奴隶道德”的迷障,而和妹妹继续深入交流、交往,因为妹妹让他看到了长相平庸下的金子般珍贵的爱和友善,正如他的渴望一样。

“我是”在影片开始就曾深情地背诵了波兰浪漫诗人的诗歌:“我是如此渴望着,我期盼着一个有人在乎我的地方,所以它必然是因着友谊和谐而生,我是如此渴望着!”从始至终“我是”的名字都没有出现,他只有妈妈或者后来只有自己,他更肯定“我是”的状态,对于来处似乎和他没什么关系。

肯杰尔扎沃斯卡的《我是》中,小男孩“我是”听着收音机里的商品广告后,针对推销鱼罐头的广告,他自言自语:“你不需要任何鱼罐头,不需要邮寄任何东西,你可以超越你自己,你会胜利的。”而此时的男孩其实是在忍受着饥饿和别人的鄙夷,白日里虽然有人向他施舍汤,但他颇有尊严地拒绝了。饿得受不了时,他拿起石块砸碎了商店的玻璃櫥窗,从一堆食物中仅仅拿出只够一顿的一个面包、一只鱼罐头,犹如“不积攒财富”的天空飞鸟。

导演在安排这一情节时,可以看到两个方面的因素,一是动物般的“金发猛兽”对“弱者伦理”和法律秩序的颠覆,一是其自身自发地带有的高贵品质。

女性“知识分子”角度、终极问题与波兰电影的关系

从词源学角度考察“知识分子”这一概念时,有三个来源,其中之一是有学者认为“intelligentsia”这个词源于波兰,1844年由李贝尔特使用,代表当时波兰独具特色的一个阶层:“受过相当教育、对现状持批判态度和反抗精神的人。”他们在社会中形成一个独特的阶层。

玛高扎塔·施莫夫兹卡的电影《她们》(2012),从身体、社会地位及家庭生活等方面书写了现代知识女性样貌。影片主角是时尚杂志专栏记者安,作为中年知识女性,安以半纪录片的方式采访与记录了两位进行援助交际的年轻知识女性的情爱生活,展示新世纪以来知识女性如何处理欲望及爱情的问题。两位年轻的知识女性她们以非结婚、非恋爱为目的同男性交往。通过两个人的表述,两种不同的主体性非常鲜明地对比出来:其中一个在两性关系中找到了自己的主体性,并对男人实现了自己“动物般征服感”的胜利;另一个是受过教育的女孩,是让男人们信赖的女性,他们把她当朋友、知音,乐于与其倾诉、交流,甚至同她讨论自己的妻子。但来自教育中的道德感和伦理羞耻感,让她觉得自身廉价,并自我贬低说:“虽然都受过教育,可一眼就能看出我跟她们不一样。”与第一位女孩不同,她充满了罪疚感和耻辱感,并为此而痛苦。

两位援助交际的年轻人真诚的观点触动了中产阶级采访者安,安是一边忙于做家务事,一边要忙自己的编辑、采访工作。这也是导演玛高扎塔对“身体”本身以及被界定的“身体”进行思考。前一个女孩犹如生活在“动物世界”的动物,另一个则生活在谨小慎微、要遵循各种秩序和防止越界的“世俗世界”。玛高扎塔对两位年轻女孩的采访,犹如阿布拉莫维奇式的用身体来进行行为艺术表演和实验,充满了争议性和歧义性。

保罗·帕夫利克夫斯基的电影《修女艾达》(2013年)获得过奥斯卡最佳外语片奖项,影片一如西方其他影片一样,必不可少地继续探讨人的终极问题“你是谁”“你往哪里去”的问题。影片的结尾处,艾达参加完姨妈的葬礼后,有一段与乐手关于终极问题的灵魂对话,他们二人一问一答地构建了听音乐、旅行、谈恋爱、结婚、生子、买房子等除了平常生活还是平常生活的日常。犹太人艾达在对话过后坚定地选择回修道院做修女,这是艾达超越日常生活、历史政治与身份认同的自由选择,也是艾达的希望之光。

在谈到波兰电影时,不得不说的一位人物就是耶日·格罗托夫斯基,他提出了迈向“质朴戏剧”(又译“贫穷戏剧”“苦干戏剧”)的概念,及其一系列表演技巧与方法,倡导不要华美的舞台美术、华丽的舞台服装,而只是凭借肌肉与表情进行角色演绎。其提出的“完全行为”与“艺术修行”的戏剧表演理论在西方影响巨大。

在基耶斯洛夫斯基的电影《蓝色》(1993)中,朱莉从不自由到自由的情节演绎中,导演常常将摄影机推近到朱莉的过肩特写,展示其内心与心理的变化。另外,李安导演亦青睐于格罗托夫斯基的表演理念,曾力荐他的同学对其进行学习。

张冲博士,武昌理工学院科研教师,北京电影学院电影学系副教授、硕士研究生导师,北京电影学院中国民族文化影像传承研究中心学术委员会研究员,ISFVF国际学生短片电影节审片、评委,曾任《北京电影学院学报》责任编辑等。

主讲课程有《电影文化研究》《新时期中国喜剧电影研究》《影视剧作理论与创作》《欧洲电影史(当代北欧与东欧电影)》《中国电影史》《中外喜剧电影比较》《电影批评方法论》《英美电视剧研究》《大师研究》等。

出版专著《电影文化研究》《1977年以来中国喜剧电影研究》,译著《行为表演艺术:从未来主义至当下》等。研究之余,也从事文学创作。