广州市二十涌东新建水闸工程结构布置及稳定分析

2023-01-17彭继承

彭继承

(广州市南沙区番顺联围管理所, 广东 广州 511470)

1 问题的提出

二十涌位于广州市南沙区的万顷沙围,现状河道平均宽约84 m,西侧涌口通过水闸连接洪奇沥水道,东侧涌口直接连通蕉门水道,为双向流动。目前河涌兼有排涝、引水等功能。由于二十涌位于珠江出海口,受大陆和海洋两气流综合影响,历来受到不同程度的洪潮灾害。目前,二十涌内涌的防洪标准仅能达到20 a一遇,东涌口因与外江直接连通而存在防洪(潮)缺口,导致二十涌外围无法形成闭合的防洪体系[1]。为提高河涌防洪(潮)减灾能力,促进区域经济可持续发展,急需在二十涌东侧出口处新建一座水闸工程。水闸的建设,对提升二十涌的水安全,改善水景观等具有积极意义。本文结合二十涌东水闸建设实际,对挡潮闸的主要建筑物结构布置及稳定分析进行探讨。

2 工程建设条件

2.1 水文气象条件

万顷沙围二十涌长2.98 km,河底高程在-2.0~-3.0 m(珠基,下同)之间。二十涌集雨面积为3.24 km2,区域地势平坦,河涌两岸大部分为鱼塘和藕田,属珠江三角洲水网区,堤围内田面高程在-1.0~0.5 m之间。区域排涝以闸排为主,可调蓄水面主要为内河涌、田面及鱼塘。根据南沙站1963—2009年的历年雨量资料,南沙站多年平均降水量约1538 mm,最大年降雨量为2134 mm(1981年),最小年降雨量为887 mm(1963年)。降雨量年际变化不大,但年内分配极不均匀,汛期4—9月降水量占年降雨总量的82.1%,其中又以5月、6月份降雨量最为集中;枯水期10月—翌年3月降水量占年降雨总量的17.9%。

2.2 工程地质条件

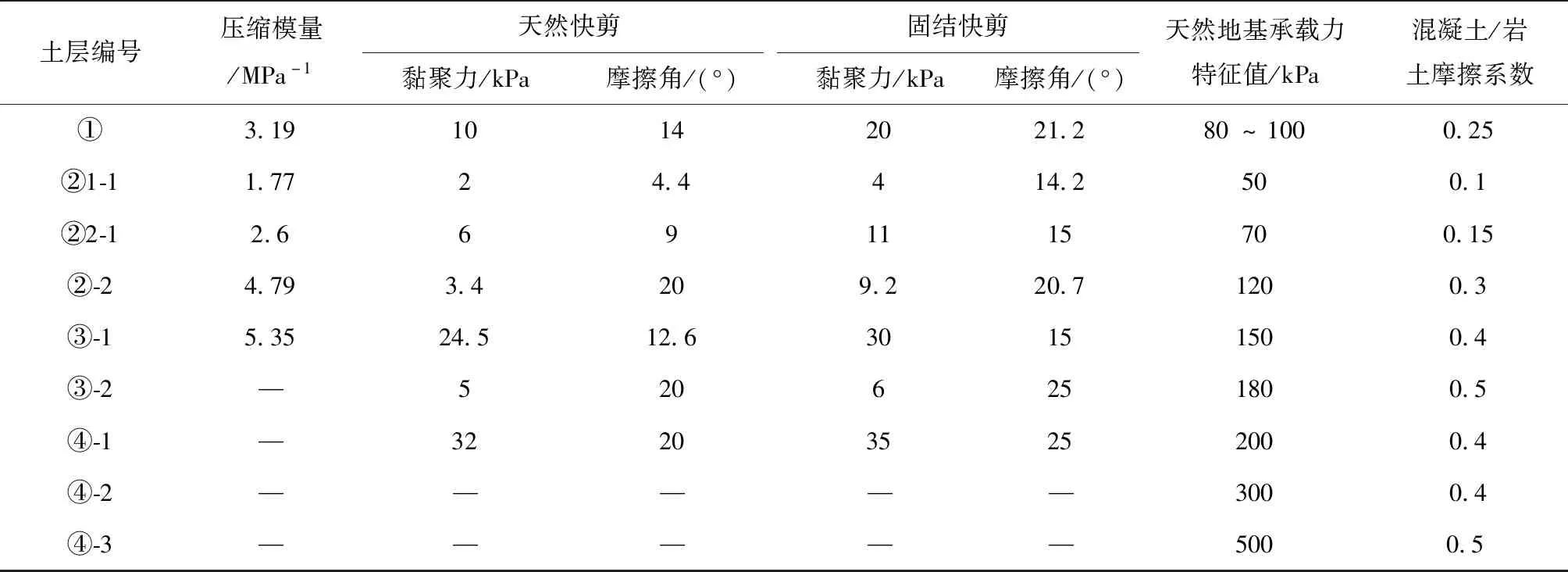

工程区位于珠江三角洲地貌冲积平原区,河网纵横,属亚热带季风气候,地形开阔平坦。万顷沙围外形轮廓呈三角形,东、南、西三面环水,系人工围垦河网平原,已有数十年历史。周边少有农作物,主要为鱼塘,局部分布有渔民民房。工程区位于粤中拗褶断束的南部,其归属华南准地台或褶皱带一部分,工程区及其周围主要显示北东及北北东向构造,次为北西向构造,工程区北侧为横沥断裂、南侧为平沙断裂。经综合评定,区域构造稳定性较差。根据地质钻探揭露,场地岩土层自上而下依次为②1-1淤泥、②-2泥质粉细砂、③-1粉质黏土、③-2泥质中粗砂、④-1(全风化)粉砂岩、④-2(强风化)粉砂岩、④-3(弱风化)粉砂岩,主要物理力学指标参见表1。

表1 分层土体主要物理力学指标建议值

土层编号压缩模量/MPa-1天然快剪固结快剪黏聚力/kPa摩擦角/(°)黏聚力/kPa摩擦角/(°)天然地基承载力特征值/kPa混凝土/岩土摩擦系数①3.1910142021.280~1000.25②1-11.7724.4414.2500.1②2-12.6691115700.15②-24.793.4209.220.71200.3③-15.3524.512.630151500.4③-2—5206251800.5④-1—322035252000.4④-2—————3000.4④-3—————5000.5

3 水闸结构布置

3.1 工程等别和标准

根据《广州市南沙区水利规划报告》,确定该水闸工程防洪(潮)标准为50 a一遇,二十涌(内河涌)排涝标准为10 a一遇,24 h暴雨一天排干不成灾。由于水闸最大过闸流量为 106.58 m3/s,根据《水闸设计规范》(SL 265—2016),水闸等别为Ⅲ等,规模为中型。工程主要建筑物包括二十涌东水闸、左右岸连接堤、外江堤防等,根据《海堤工程设计规范》(GB/T 51015—2014),该工程外江堤防级别为2级,由于规范要求位于防洪堤上的水闸级别不应低于堤防级别[2],故主要建筑物级别定为2级,次要建筑物为3级。

3.2 特征水位及运行调度

3.2.1 水闸特征水位

新建水闸运行时存在着挡潮、排涝、引水和蓄水四种工况,不同运行工况时的水闸特征水位不同。

(1)挡潮工况下的特征水位:二十涌东外江50 a 一遇设计洪(潮)水位为2.52 m,校核洪(潮)水位为历史最高水位2.58 m,挡潮时闸内常水位为0 m。(2)排涝工况下的特征水位:排涝起调水位为0 m,洪水过程中遭遇外江出现的最高潮水位是1.89 m,设计的闸上(内涌)最高水位是调蓄确定的内涌最高水位0.66 m。(3)引水工况下的特征水位:外江低潮水位期间内涌水位可预排至-0.50 m,外江涨潮阶段水位高于内涌水位时开闸引水,闸内保持水位0 m。(4)蓄水工况下的特征水位:考虑河涌引水及水景观的要求,在低潮水位期间当潮水位低于0 m时关闸蓄水,正常情况下闸内保持水位0 m。

3.2.2 水闸运行调度

水闸的调度原则如下:(1)挡潮工况下,内涌设计水位为0 m,水闸挡外江50 a一遇设计洪潮水位2.52 m,校核洪(潮)水位2.58 m。(2)排涝工况下,水闸排涝的起调水位为0 m,但当预报有大暴雨时,先预排至-0.3 m。当外江水位高于内涌水位时关闸挡潮,洪水过程中内涌水位逐渐上升,当外江水位低于内涌水位时开闸排水。根据排涝计算结果,当内涌出现10 a一遇设计洪水时,按遭遇外江多年平均高潮水位的情况进行调蓄计算,内河涌的最高水位为0.66 m。(3)引水工况下,可选用外江保证率为80%的最低潮位(-0.50 m)作为内涌引水时的最低水位,在外江涨潮时段(外江潮位在-0.50~0 m之间)开闸为河涌引水,当内涌水位达到0 m左右关闸。 (4)蓄水工况下,当潮位低于0 m时关闸蓄水。

3.3 水闸工程结构布置

3.3.1 闸轴线比选

新建水闸轴线选择原则为:(1)满足工程任务的目标和要求,确保防潮、排涝安全,有利于水资源的保护和利用,并为船舶通航、停泊避风提供良好条件。(2)工程选址应尽可能选择地质条件相对较好的地点。(3)工程选址应选择在地形开阔、水流顺畅的河段[3]。基于上述原则,新建闸址宜选择在二十涌与外江交汇处的河口附近,不仅易满足排涝功能,也能缩短与外江堤防的连接段长度,从而节省工程投资。根据水闸的功能、特点和运行要求,综合考虑地形、地质、水流、潮汐、泥沙、施工、管理、周边环境等因素,进行如下两个闸线方案比选:上闸线(距离外江口约78 m处),下闸线(距离外江口约30 m处)。

上闸线河涌宽84.0 m,挡潮闸布置在河涌深槽处,挡潮闸两侧对称布置连接堤,并与旧堤相连。下闸线内涌侧宽83.6 m,外江侧宽84.5 m,挡潮闸布置在河涌深槽处,其结构布置与上闸线相同。由于上、下闸线距离较近,地形地貌和地质条件差别不大,建基面均坐落在淤泥和淤泥质粉细砂上,地基经处理后,均具备修建挡潮闸工程的条件。从技术角度分析,两个方案都可行,投资相当,各有利弊。但上闸线的布置有利于主体结构的稳定和消能防冲,以及船舶通航,且外江围堰投资较少;下闸址施工时外江围堰施工风险及投资较大,易出安全事故。综上,将新建水闸布置在上闸线较为合适。

3.3.2 水闸总体布置

水闸主要由闸室、内外河翼墙、内外河消力池、海漫、海漫末端的防冲槽、内外侧堤防和闸两侧的连接堤等组成。水闸堰型为开敞式平底宽顶堰,其闸室为3孔,总净宽24 m。为满足当地渔船通行要求,需要保证最低2 m净空。为防止闸门两侧的油缸和支臂影响通航,将中孔设为通航孔,宽度为12 m,两边孔为非通航孔,宽度各为6 m。闸室长18.5 m,为钢筋混凝土整体坞式结构。水闸槛顶高程-2.8 m。工作门选用闸桥结合的悬挂门门型,其特点是闸门藏于桥下,具有隐蔽性,闸顶交通桥兼作闸门门库。交通桥荷载按汽车-20级标准设计,交通桥宽为8 m,闸顶桥面高程6 m。边墩顶桥面以约1∶10坡率与两侧连接堤相连,连接堤顶高程为5 m,堤顶宽度为8 m 内、外侧消力池长均为12.0 m,池深0.6 m;内、外侧海漫段长度均为25.0 m;防冲槽宽均为8.0 m。

连接堤与闸室之间采用EPS填块轻质材料过渡,内涌侧堤顶高程约3.8 m,外江侧堤顶高程约4.3~5.0 m,闸内涌侧的连接堤以1∶10坡率连至内涌侧堤防,外江侧堤顶高程取5.0 m。连接堤外江侧在高程2.0 m处设8.0 m宽的消浪平台,内涌侧在高程2.0 m处设21.4 m宽的亲水平台。工程管理房布置在内涌右岸的亲水平台上,控制室、油泵房等辅助用房与工程管理用房均布置在管理房内。

3.3.3 水闸消能防冲布置

内、外侧消力池长度均取12.0 m,深0.6 m,底板厚度0.5 m;内、外侧海漫段长25.0 m;海漫末端设长8.0 m,宽36.8 m,深2.0 m的抛石防冲槽。内、外侧消力池均采用C30钢筋混凝土底板,底板与两岸翼墙采用分离式结构。海漫段采用M10浆砌块石护底,其外江侧厚度为550 mm、内涌侧厚度为350 mm。为增强块石护底的稳定性,海漫段四周布置C30钢筋混凝土框格。

3.3.4 内、外侧翼墙结构

内、外侧翼墙主要分布在消力池两侧及海漫的圆弧形连接段,翼墙型式通常可选择重力式、悬臂式或扶臂式结构[4]。重力式挡土墙由于体积和重量较大,在土基上特别是软弱地基上高度在6 m以下较为经济;悬臂式挡土墙由断面较小的立墙和底板组成,属轻型钢筋混凝土结构,其稳定性主要靠底板以上填土重量来保证,在8 m以下高度范围内应用较多[5]。结合水闸工程实际,所有翼墙均采用悬臂式结构。

3.3.5 闸室左、右连接段布置

闸室左、右连接段以1∶10坡率与交通桥相连至河涌两侧堤防,连接段堤顶高程为5.0~6.0 m。堤顶宽度为8.0 m,为沥青混凝土路面。连接段外江侧堤顶以1∶3坡率放坡至高程2.0 m,并在该高程处设8.0 m宽的消浪兼反压平台。高程2.0 m以下为1∶5坡率放坡。连接段内涌侧堤顶以1∶2.5坡率放坡至高程2.0 m,该高程处设平台作为管理房和绿化的建筑用地。外江侧边坡及2.0 m高程平台均采用浆砌块石护坡,厚度550 mm。内涌侧2.0 m高程以上边坡及平台采用草皮护坡。

4 结构稳定分析

4.1 闸室稳定分析

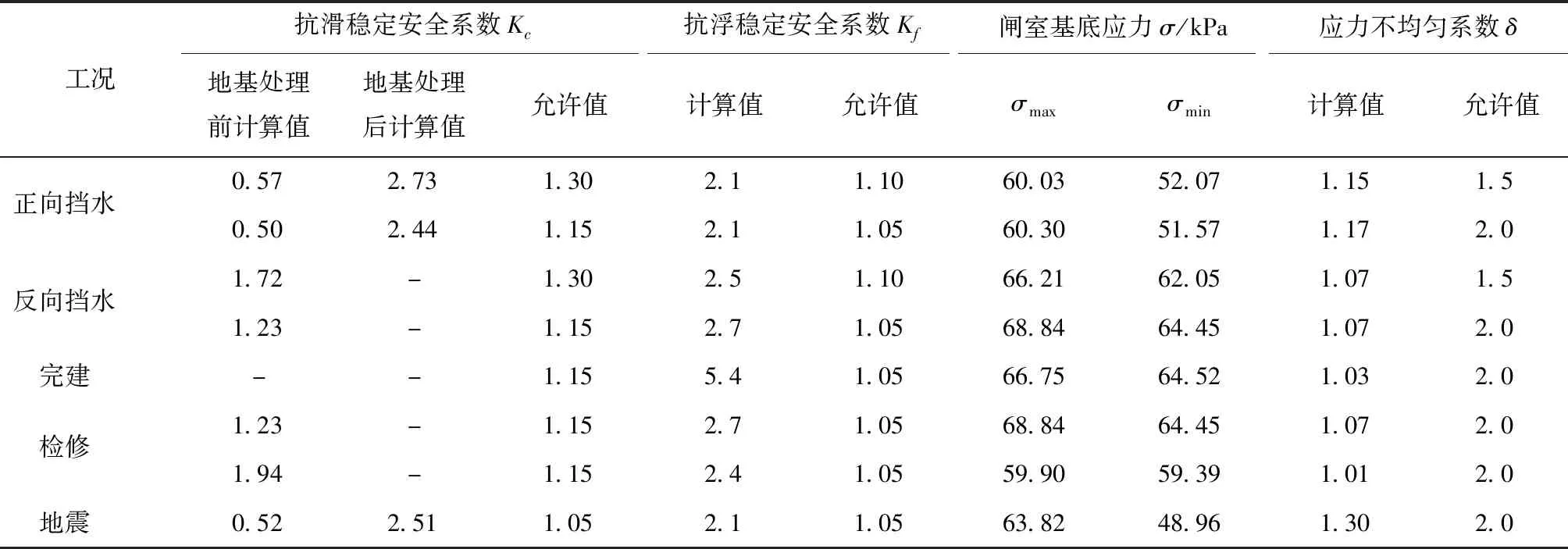

根据相关规范要求,二十涌东水闸闸室稳定和地基应力计算工况包括正常运用工况和非常运用工况[6],工况组合见表2。

各种工况下闸室稳定应力计算成果见表3。计算结果表明,闸室抗浮稳定、地基应力不均匀系数均满足规范要求。地基除地震工况的最小应力为48.96 kPa,其余工况基底应力均大于淤泥地基承载力标准值(50 kPa),且各工况最大应力为68.84 kPa,大于淤泥地基承载力标准值50 kPa的1.2倍,因此需进行地基加固处理。

表2 闸室稳定计算水位组合

表3 闸室稳定应力计算成果

4.2 闸室地基处理

结构计算表明,闸室基底淤泥层厚度大,承载力低,变形大,其承载能力和沉降变形均不满足设计要求,因此需对闸基础进行加固处理。结合水闸工程地质情况,基础处理方案有以下三种:预应力混凝土管桩+水泥搅拌桩方案、水泥搅拌桩方案、全套管灌注桩方案。三个方案都可以满足建筑物各种设计工况稳定、变形、应力的要求,均能提高水闸的地基承载能力和抗滑能力。经技术、经济比较分析,推荐采用水泥搅拌桩复合基础作为水闸闸室地基处理方式。水泥搅拌桩桩长18 m,桩径为φ600 mm,矩形布置,桩间距1 m。经计算,复合地基承载力可达159.3 kPa,满足地基承载力要求;复合地基沉降变形为8.44 cm,满足规范要求的15.00 cm允许值。

5 结 语

在系统分析工程区域建设条件的基础上,围绕水闸挡潮、排涝、引水和蓄水的功能目标,对水闸工程结构布置及闸室稳定进行了分析,并重点探讨了水闸轴线比选、水闸总体布置、闸室结构稳定及地基处理等。二十涌东新建水闸后可与西侧水闸联合调度共同发挥效益,保证防洪兴利效益的正常发挥,有效减少洪潮灾害损失。该项目的实施可为类似沿海挡潮闸的设计和建设积累一定的现实经验。