基于时空分解的汾河流域植被净初级生产力的变异性及驱动因子分析

2023-01-16王标朱洪芬许月凤孙瑞鹏

王标,朱洪芬,许月凤,孙瑞鹏

(山西农业大学 资源环境学院,山西 太谷 030801)

植被净初级生产力(Net primary productivity,NPP)是指绿色植物在单位时间、面积内所累积的有机量,它是陆地碳循环的关键组成部分和生态系统功能的重要指标,有效反映了区域植被生长和生态系统的状况[1]。在生态脆弱地区,植被NPP对自然和人为因素引起的环境变化非常敏感,先前的研究已表明,气候变化是影响NPP变化最重要的自然驱动因素,因为降水和温度可以决定植被生长所需水热条件,尤其是在干旱和半干旱区域[2]。人类活动则通过土地利用变化对NPP造成影响,例如植树造林和生态恢复等措施有效增加了区域的植被覆盖,而森林砍伐、过度放牧以及快速城市化引起了生态系统功能退化[3]。此外,地形可以直接或间接影响区域水热气候条件和人类干扰程度[4],而土壤提供了植被生长所需的基础环境,调节周围水汽环境和养分含量,进而影响NPP变化[5]。因此,探究自然和人为因素对NPP的影响,对NPP变化驱动机制的研究具有重要意义。

当前,很多学者基于相关分析、回归模型、数理统计等方法对NPP变化的影响因素进行探究,评估每个因素的相对贡献[6-7]。例如,ZHAO等[8]通过相关分析和多元回归模型来确定泥石流易发区NPP变化的驱动力;WANG等[9]采用地理加权回归进行局部回归分析,评价了内蒙古自治区NPP变化与其驱动因素之间的关系;田惠文等[10]基于相关分析和空间统计的方法,分析了汾河流域NPP与气象因子、土壤因子间关系以及NPP分布的梯度效应。此外,许多研究采用残差分析法分离自然和人为因素对NPP的影响[11-12],或是通过计算潜在NPP和实际NPP间的差值得到受人为因素影响的NPP[13],其 中,YAN等[14]通过CASA模型计算了由气候变化和城市扩张所驱动的NPP,并结合残差分析的思路,分析了气候变化、城市扩张以及残余因素(CO2和氮沉降)对北京市NPP变化的影响;而且很多学者以土地利用变化和社会经济数据来评估人类活动对NPP的影响[15-16]。近年来,很多研究也考虑了自然因子和人为因子间复杂的相互作用,通过地理探测器确定影响区域NPP变化的主要驱动变量以及变量间的交互作用[6,17],以及ZHOU等[3]基于冗余分析和变异划分方法,量化分析了白龙河流域的气候、地形和土壤因子对NPP空间异质性的相对贡献。然而,前人研究在量化各驱动因子对NPP的影响时,并未从空间维度和时间维度上考虑不同类型因子对NPP影响的差异性。因为植被NPP的时空变异是多种类型变化因子综合作用的结果,空间变化因子、时间变化因子、时空变化因子对NPP的作用方式不同。

经验正交分解(Empirical orthogonal function,EOF)可将时空变化的地理变量分解为空间特征向量及其对应的时间系数,进而在空间维度和时间维度上实现对区域植被NPP变化的详细反映。许多研究采用EOF探究了植被和气象因子的时空变异性以及因子间的响应关系[18-19],但是没有从空间结构上系统考虑多种观测因子对其变异的潜在影响。此外,结构方程模型(Structural equation modeling,SEM)考虑了变量间复杂的直接或间接效应,可以有效地量化多个观测变量对目标变量的综合影响[20]。因此,本研究通过EOF对长时间序列的NPP进行分解,将分解得到的空间模态作为目标变量,在SEM中分析多种空间变化因子对NPP空间结构的影响,相比于先前的研究中将平均NPP值作为目标变量进行分析[21-22],可以更好地揭示NPP空间变异性。同时,将分解得到的时间系数通过相关分析来评估多种时间变异因子对NPP时间变异的影响。

汾河流域境内多山区和丘陵,其破碎的地形引起了严重的水土流失,伴随着流域内对矿产资源和土地资源不合理的开采利用,使得原本脆弱的生态环境进一步恶化,而且在不同的时间或空间维度下,控制植被生长的因素有很大的差异。因此,本研究基于GIMMS NDVI通过CASA模型进行了NPP模拟,并结合MODIS NPP数据进行线性回归拟合,得到1982—2019年植被NPP,基于趋势分析、EOF和SEM分析从空间和时间上探讨了汾河流域38 a间植被NPP的变化特征及其驱动因素,定量识别不同尺度下的主导驱动因子,进而揭示植被变化的自然和人为相互作用的驱动机制,以及对生态系统结构和功能的影响,旨在为汾河流域生态环境建设与改善提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 研究区概况

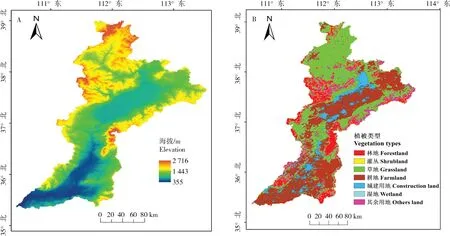

汾河流域位于山西省中部和西南部,北纬35°20′~39°00′,东经110°30′~113°32′,流域面积占全省国土总面积的25.3%。汾河流域地势北高南低(图1-A),干流由北而南蜿蜒穿行于太原、临汾两大断陷盆地内,地貌则主要包括平原、台地、丘陵和山地四大基本类型,地形起伏较大。该区地处中纬度大陆性季风带,四季分明,其中,年平均降水量约500 mm,年平均气温约10 ℃,且干旱是流域内的主要灾害性天气。境内植被类型主要以耕地、草地以及林地为主,其中农业种植区主要分布在边山丘陵及盆地平原,草地主要位于流域北部,而林地则集中于西北部和东南部的山区,流域内的矿产资源丰富,种类繁多(图1-B)。

图1 汾河流域地理位置(A)和植被类型(B)Fig.1 Location(A) and vegetation types(B) in the Fenhe River Basin

1.2 数据来源

本研究NDVI数据集来源于美国国家海洋和大气管理局提供的GIMMS NDVI3g v1.0数据产品(https://ecocast.arc.nasa.gov/data/pub/gimms),其时间序列为1982年1月—2015年12月,空间分辨率为8 km×8 km。MODIS NPP数据采用2000—2019年500 m分辨率的MOD17A3H6 NPP产品,该数据来自美国国家航空航天局网站(https://www.modis-land.gsfc.nasa.gov)。

气象数据获取于中国气象科学数据共享服务网(https://data.cma.cn/),土地利用覆盖数据采用由美国国家航空航天局提供的2001—2019年MCD12Q1数据集(https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/),以及由欧空局提供的1992—2000年ESACCI LC数据集(https://www.esa-landcovercci.org/)。土壤数据由全球数字土壤制图系统所提供(https://soilgrids.org/)。GDP和POP人口数据来源于中国科学院资源环境科学和数据中心(https://www.resdc.cn/Default.aspx),夜间灯光数据为中国科学院“火石”地球夜光产品(http://satsee.radi.ac.cn/cfimage/nightlight/),不透水表面数据来源于宫鹏等[23]提供的全球不透水面数据集(http://data.ess.tsinghua.edu.cn/)。

1.3 研究方法

1.3.1 CASA模型 植被所吸收的光合有效辐射和光能利用效率是CASA模型估算NPP的重要因素。

式中,NPP(x,t)为净初级生产力,APAR(x,t)为像元x在t月植物所吸收的光合有效辐射(MJ),ε(x,t)为像元x在t月的实际光能利用率(gC/MJ),x表示空间位置(像元),t表示时间段(月);采用朱文泉等[24]改进的CASA模型进行NPP模拟,关于CASA模型及APAR和ε(x,t)相关参数的详细描述可参照文献[25]。

1.3.2 长时序NPP数据集构建 本研究选取CASA模型拟合得到的NPP和MODIS NPP数据集,通过逐像元一元线性回归模型获取1982—2019年长时间序列NPP数据集[26]。

式中,λ、μ为模型参数,分别代表回归方程的截距和斜率;εi为随机误差;n为研究期数;Ci为第i年的CASA拟合得到的NPP值;Mi为第i年的MODIS NPP值;Cˉ为CASA拟合的NPP年均值;Mˉ为MODIS NPP的年均值。

1.3.3 趋势分析 采用一元线性回归分析计算汾河流域植被NPP随时间的变化趋势[27],并且对其进行显著性检验。

其中,NPPi为第i年的植被NPP,当θslope>0时,表示植被NPP呈增加趋势;当θslope<0时,表示植被NPP呈退化趋势。

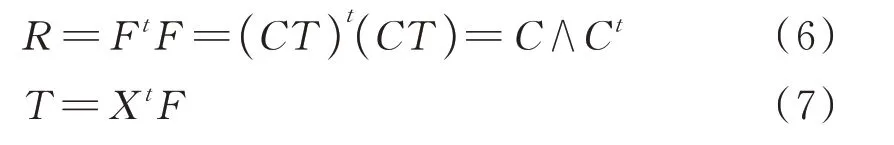

1.3.4 经验正交分解(EOF) EOF可以将长时间序列NPP分解为一系列空间特征向量和时间系数,来分析植被NPP的时空变异性,其中,EOF空间模态解释了NPP变化的空间分布,而时间系数表示了空间模态的时间变化信息。

其中,F是原始数值移除平均值后的距平矩阵,R是协方差矩阵,C是特征向量,T是时间系数,∧表示特征值的对角矩阵。EOF分析计算在MATLAB中完成,并且关于EOF具体描述及公式可以参照文献[28-30]。

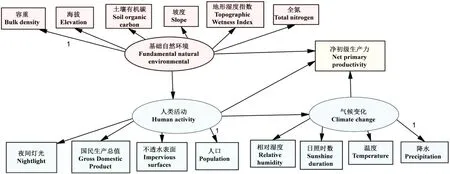

1.3.5 结构方程模型(SEM) SEM可以将几个观测变量整合为一个潜变量作为理论变量,以此来分析变量间的直接或间接效应,量化多个驱动变量对目标变量的影响[31]。因此,本研究采用SEM来确定不同驱动因素在影响NPP时空变化的相对重要性,以及这些因素间复杂的相互作用。

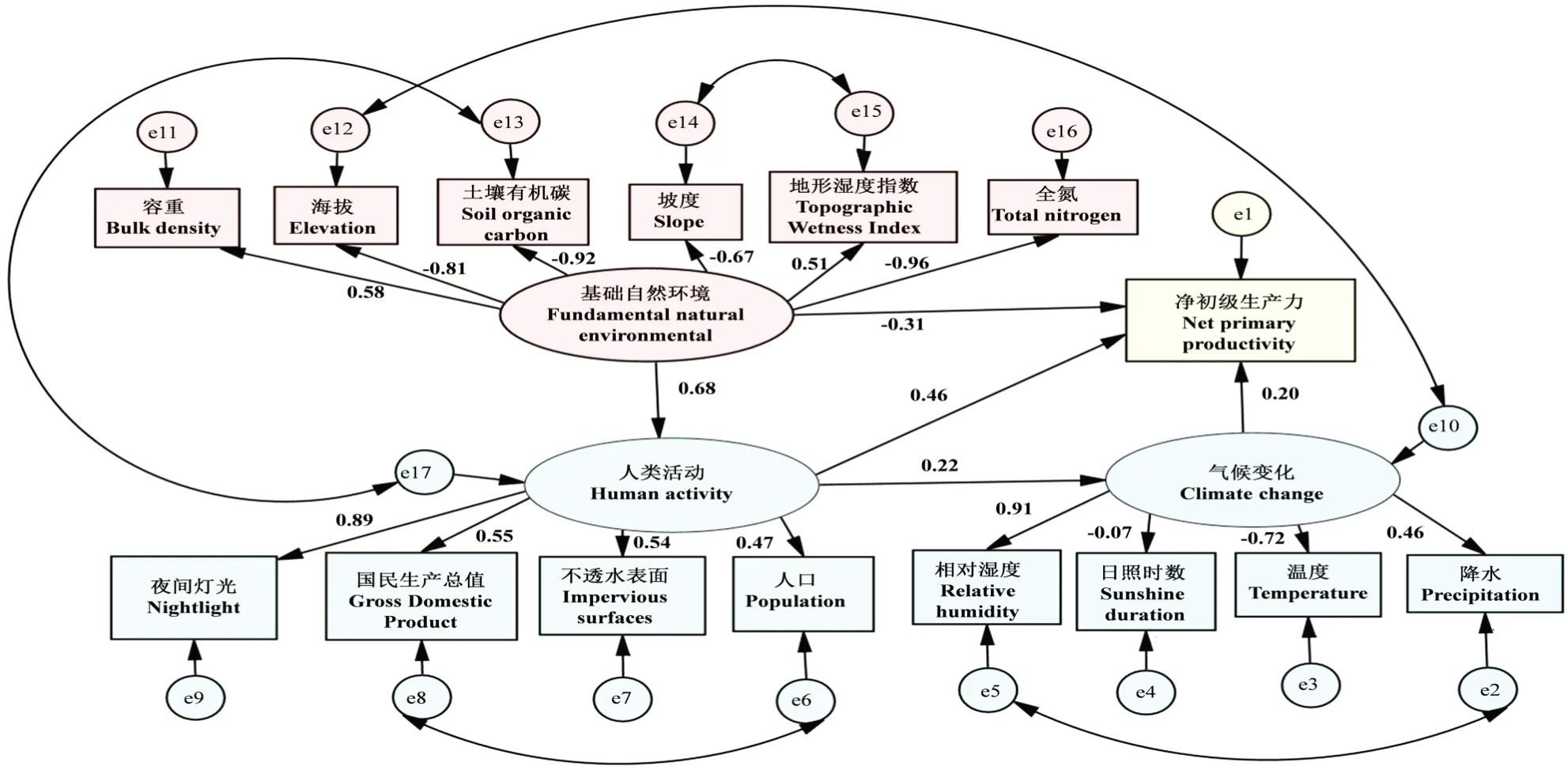

在本研究中,将地形和土壤理化性质整合为基础自然环境,与气候变化、人类活动一起作为潜变量,而且将EOF分解得到的NPP空间向量值作为目标变量构建SEM概念模型。观测变量为可以直接观测得到的变量,在概念图中用矩形框表示;潜在变量则为理论上存在,无法被直接测量到,用椭圆表示;实线箭头表示变量对另一个变量的因果关系(图2)。气候变化同时从空间和时间维度对植被产生影响,因此,将1982—2019年各气象因子EOF分解后得到的空间向量作为气候变化的观测变量。基础自然环境潜变量中则选择常见的地形因子、土壤物理性质和土壤化学性质因子的栅格空间数据。在人类活动潜变量中,选择时期相近的GDP、POP、夜间灯光和不透水面等网格数据,它们可以有效反映人类活动强度以及城市化发展水平。此外,结合已有的先验理论知识,对变量进行遴选,选择符合理论逻辑和模型基础的因果路径。然后,通过模型拟合的显著性与否,最终确定相关因子。SEM的运行在AMOS 23.0中进行。

图2 NPP空间变化的结构方程概念模型Fig.2 The conceptual structural equation model of NPP spatial variation

1.4 数据处理

采用最大合成法将15 d的GIMMS NDVI数据处理为月NDVI数据,并用汾河流域矢量边界裁剪得到1982—2015年逐月的GIMMS NDVI时序栅格数据集。在ArcGIS中对1982—2015年汾河流域及周围的110个站点每月的降水、气温和总太阳辐射数据进行克里金插值,将气象数据和GIMMS NDVI数据统一投影和分辨率。基于朱文泉等[24]改进的CASA模型,在ENVI中进行NPP模拟,得到1982—2015年汾河流域植被NPP,且其模拟值与全国NPP实测值相近。因此,结合2000—2019年MODIS NPP数据,利用二者相同时间段内的数据建立线性回归拟合模型(R2=0.734,P<0.01,其拟合效果较好),对2000—2019年MODIS NPP进行拟合,构建了长时间序列1982—2019年汾河流域NPP数据集。

2 结果与分析

2.1 汾河流域植被NPP时空变化特征分析

由于汾河流域大面积的NPP实测数据难以获取,因此,本研究将构建的长时间序列植被NPP与已有的研究结果进行对比。本研究NPP与田惠文等[10]通过CASA模型得到的NPP估算值间的差异较小,并且模拟值的范围落在全国实测范围内[24],而存在差异的原因可能与数据的时间序列、空间尺度以及模型参数设置有关。总体来看,本研究估算的植被NPP结果可信,可以用于后续分析(表1)。

表1 NPP年际估算值和实际值的比较Tab.1 The comparison of estimated and measured annual NPP

从图3可以看出,汾河流域植被NPP呈现由流域中心向流域两翼逐渐增加的分布趋势,而且各植被类型的NPP值具有明显空间差异性,其中,林地NPP最大,为388.98 gC/(m2·a),其次为耕地(285.34 gC/(m2·a))、草地(277.68 gC/(m2·a))。

图3 1982—2019年汾河流域NPP均值分布Fig.3 The distribution of averaged NPP over 1982-2019 in the Fenhe River Basin

NPP最大的区域主要位于汾河流域西部和东南部的山区,其原因是这些地区海拔地势较高,森林植被大范围覆盖,光合作用效率高,并且很少受到人类活动的干扰。NPP较低区域则主要位于汾河流域中部和中北部的平原和低海拔丘陵地区,这些区域地势相对平缓,并且以草地和城市建设用地为主,容易受到城市扩张以及人类活动的影响,限制了植被的生长空间。

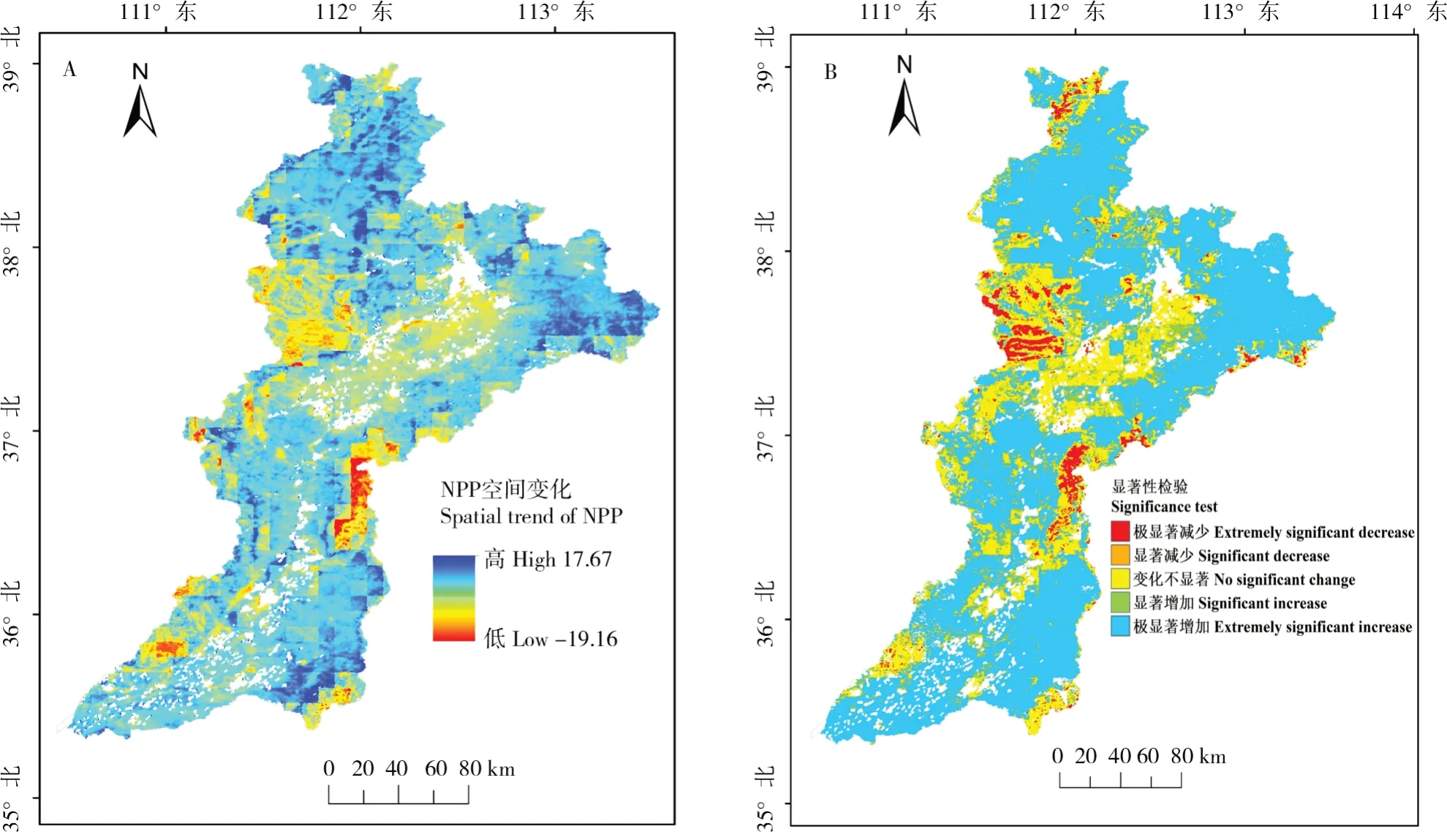

汾河流域1982—2019年年均植被NPP平均值为300.02 gC/(m2·a),整体呈波动上升趋势,表明境内植被生长状况得到改善(图4)。植被NPP呈显著增加区域占总面积的72.9%(P<0.05),主要分布于汾河流域的东北部、北部以及东南部(图5-A),植被类型为草地和耕地。此外,植被NPP呈显著退化的区域占总面积的4.5%(P<0.05),主要集中于流域西北部的林地以及太原市区、临汾市区周围的部分地区(图5-B)。

图4 植被NPP年际变化Fig.4 The inter-annual variation of the NPP of vegetation

图5 汾河流域植被NPP变化趋势(A)和变化显著性(B)Fig.5 The change trends(A) and significance(B) of NPP of vegetation in Fenhe River Basin

2.2 基于EOF的植被NPP空间结构和时间变异分析

为进一步分析汾河流域植被NPP的时空变化特征,通过经验正交函数分解(EOF),将1982—2019年汾河流域植被NPP分解为空间特征向量和时间系数。由于前2个特征向量的累计方差贡献率达到59.32%(表2),表征了NPP主要的空间分布结构,因此,本研究选取前2个模态进行分析。EOF第1模态的方差贡献率为38.91%,反映了汾河流域NPP主要的模态特征。从整体上看,第1空间模态的正值主要集中于汾河流域的中北部地区,以及流域的干流河谷盆地(图6-A),而在流域其余的大部分区域为负值,其中,东北部山区为模态的最大负值中心,表明NPP的空间结构具有明显的地域差异。第1时间系数则反映了其空间模态的时间变化特征(图6-C),而且若特征向量和时间系数的乘积为正,则表明该地区NPP为增加趋势。2003年之前NPP时间系数为正,流域中北部和河谷盆地区域的NPP呈现增加趋势,其余地区呈现为退化趋势,而从2003年之后NPP时间系数为负,NPP空间变化格局相反,而且流域的植被生长环境得到明显改善,NPP的增长中心也由中北部转移至东北部地区。同时,NPP时间系数在2016年最高,表明NPP在2016年的增加最显著,并且具有典型的空间结构分布。

表2 植被NPP经验正交分解的前6个空间模态的方差贡献Tab.2 The variance contribution by the first six leading modes of NPP of vegetation from empirical orthogonal function %

EOF第2模态的方差贡献率为20.41%,数值上大部分区域为正,而且正值中心位于汾河流域西北部,表明该区域西北部的植被NPP变化具有空间一致性,即该区域内的NPP呈现为改善或者退化(图6-B)。第2时间系数表现出剧烈的年际变化(图6-D),其中,1982—1998年时间系数基本为正,1999—2011年时间系数为负,2012—2017年为正,之后为负,表明在1998、2012年汾河流域西北部地区NPP的空间变化格局发生了明显变化,区域内NPP变化比较敏感,并且呈现一定程度的退化趋势。

图6 NPP变化的前2个主要EOF模态(A、B)及其对应的时间系数(C、D)Fig.6 The first two leading EOF modes(A,B)and their corresponding time coefficients(C,D)about NPP change

2.3 基于SEM的NPP空间结构的影响因素分析

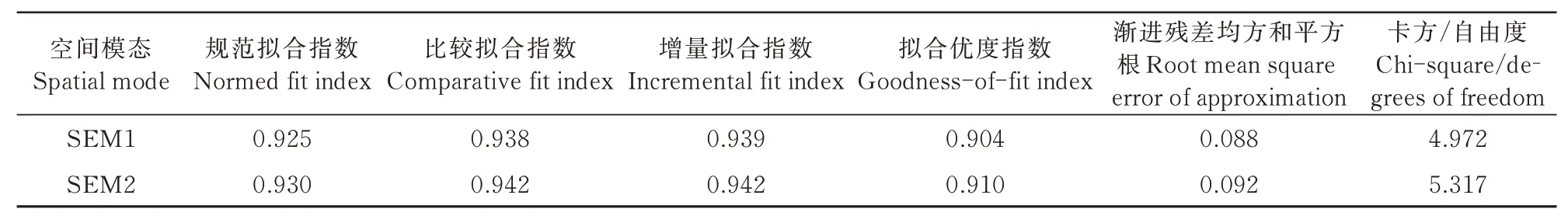

EOF空间模态解释了NPP随时间变化的空间变异性,因此,基于植被NPP的前2个空间模态构建了SEM1和SEM2,其模型拟合指数符合标准[29],表明模型可以较好地反映驱动因子间的关系(表3)。

表3 模型拟合指数Tab.3 Fit index of SEM model

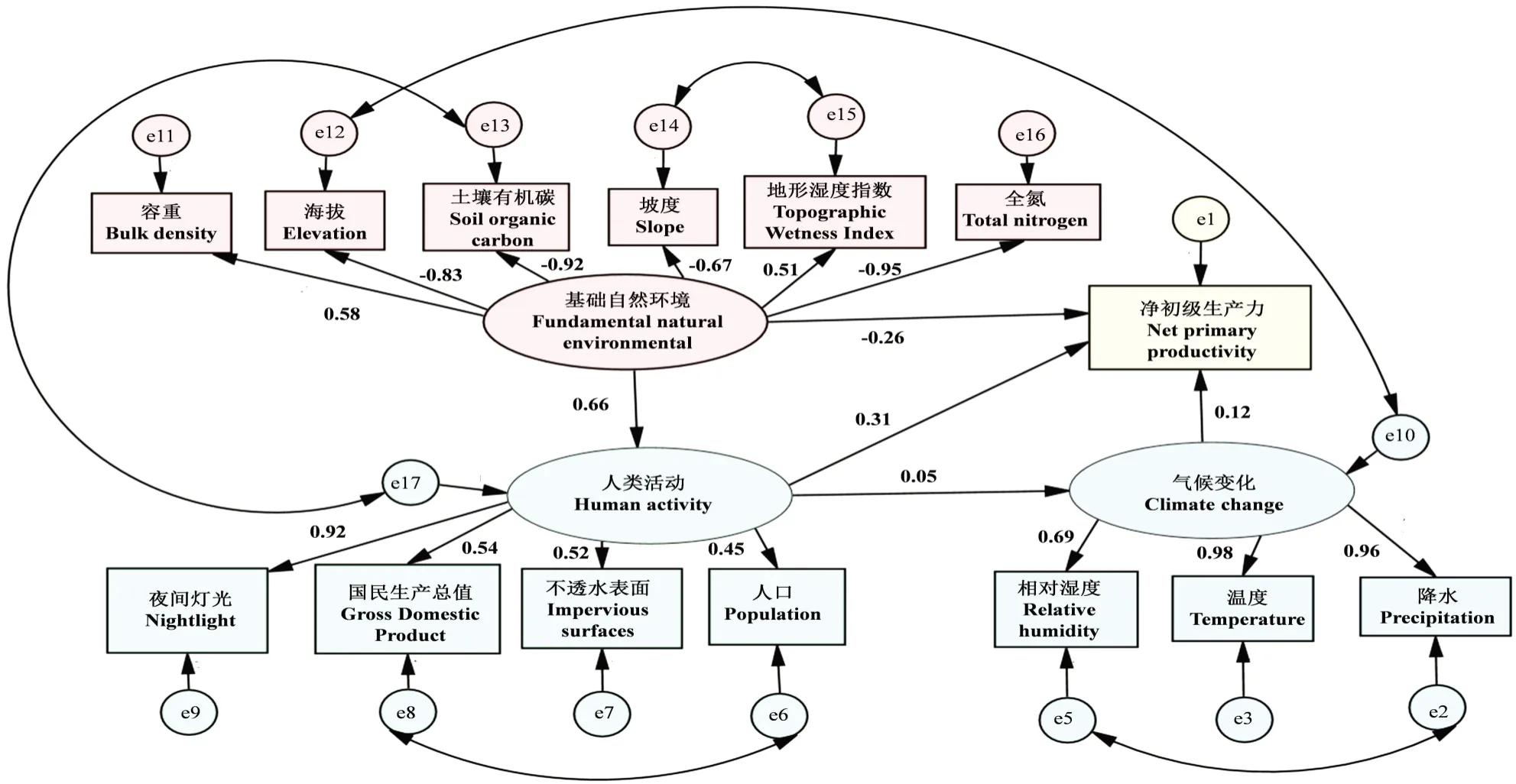

SEM1的分析结果表明(图7),汾河流域植被NPP空间结构受到人类活动、基础自然环境和气候变化共同作用,这3种潜变量对NPP变化的总效应分别为0.50、0.03、0.20。人类活动对NPP的直接影响最大,路径系数为0.46,其中,夜间灯光的因子载荷系数最高,其次为GDP、不透水表面、人口密度,反映了人类活动的强度。人为因素的扰动对植被生长空间产生影响,并伴随着区域内剧烈的土地覆被变化,显著影响了NPP空间结构。此外,人类活动还通过作用于气候变化,对NPP空间变化产生一个间接影响(0.04)。基础自然环境对NPP空间结构的直接效应为-0.31,土壤有机碳、土壤全氮、海拔高度是其测量模型中载荷系数较大的因子,其次为坡度、土壤容重、地形湿度指数。此外,基础自然环境还分别作用于人类活动和气候变化,对NPP空间变化产生间接影响(0.34)。气候变化对NPP空间结构只有直接影响(0.20),湿度和温度对气候变化的表征最明显,同时降水也作为气候变化重要的调节因素,共同影响植被生长所需的光合效率和土壤水分。在SEM2中,人类活动、基础自然环境、气候变化对NPP变化的总效应分别为0.31、-0.06、0.12,人类活动对流域西北部NPP空间变化影响最大(图8)。在气候变化的潜变量中,温度和降水是影响西北地区NPP变异最明显的气候因子。综合来看,EOF分解得到的2个模态表征了NPP不同空间尺度下的变异信息,而由于区域内的自然基础及人类活动强度不同,导致SEM1和SEM2对NPP驱动机制表现出一定差异性。

图7 基于EOF第1模态构建的驱动因子和NPP空间变化的结构方程模型Fig.7 Structural equation model of driving factors and spatial variation of NPP based on the first EOF mode

图8 基于EOF第2模态构建的驱动因子和NPP空间变化的结构方程模型Fig.8 Structural equation model of driving factors and spatial variation of NPP based on the second EOF mode

2.4 基于相关分析的NPP时间变异的影响因素分析

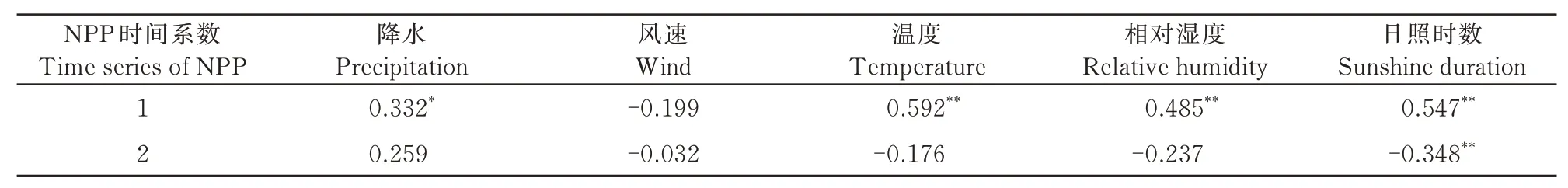

NPP和气象因子经EOF分解得到的时间系数,可以反映其空间模态的时间变异特征,温度和NPP的第1时间系数呈极显著正相关(表4),相关系数为0.592(P<0.01),表明温度是影响汾河流域NPP时间变异的重要因素,它可以通过影响地表温度、光合和蒸腾作用来影响植被生长发育。日照时数与NPP第1时间系数呈极显著正相关,表明日照时数的增加可以有效地提升植被光合作用效率,而且相对湿度与土壤水分蒸发和植物的蒸腾作用密切相关,在一定程度上调节了植被周围及自身的水分运输及温度,进而促进植被生长。降水与NPP第1时间系数呈显著正相关,降水补充了土壤中水分含量,降低了植被生长的干旱压力,可以有效促进植被生长发育。此外,风速主要控制植被的蒸发和蒸腾速率,缓解作物层中可能出现的高温和高湿现象,然而风速在流域尺度上对NPP第1时间系数影响相对较小。日照时数和NPP第2时间系数的相关系数为-0.348,日照时数与太阳辐射量密切相关,增加的日照时数提高了蒸发量,加剧了土壤水分的流失,进而抑制植被的生长,而且流域的西北地区多为山地和丘陵,在复杂的地形环境下,日照时数是影响该地区NPP时间变异最显著的气象因子。

表4 气象因子和NPP时间系数的相关分析Tab.4 Correlation analysis of climatic factors and NPP time series

3 结论与讨论

本研究结果表明,1982—2019年NPP空间上由流域中心向流域两翼逐渐增加,与区域内地形分布、植被类型和水热条件密切相关。NPP显著增加的区域(72.9%)远大于显著减小的区域(4.5%),和前人的研究结果保持一致[10]。这可能与我国近些年植树造林、退耕还林还草生态工程的实施,以及山西省政府对汾河流域生态修复和保护,“引黄工程”和“兴水增绿”战略的提出密切相关,而且流域内暖湿化的气候条件也是植被生态环境改善的重要因素。流域内显著退化区域主要集中于西北部,由于矿产资源的开采,造成地表下沉、土壤退化和水土流失,进而导致林地的退化。此外,太原盆地和临汾盆地的人口分布密集,城市迅速扩张,引起了部分区域植被NPP的减少,导致流域内大量的耕地流向建设用地,而农业活动的加强使得流域的草地主要向耕地转化,这可能是草地退化的原因之一。此外,政府对于城市湿地、人工湖泊以及河道防护林的建设也缓解了人口增长和城市扩张对植被生长的压力,限制了由人类活动造成的负面影响进一步扩大[32]。

EOF分析有效地揭示了汾河流域NPP潜在的时空格局及其物理意义,而且EOF与趋势分析所得结果具有一定的相似性。传统的趋势分析更侧重于长时间序列NPP的整体变化特征,可能将时间尺度上有意义的变异信息平均化[18],而EOF则对不同尺度的NPP时空变异进行了分解,可以识别由区域环境变化引起的空间或时间变异,本研究中分别位于东北部和西北部的林地和耕地更容易受到复杂地形、生态工程和人为扰动的影响,通过EOF更好地表征这些地区不同时间点的变异特征。此外,汾河流域东北部山区的耕地相比于中部河谷盆地的耕地具有更大的空间变异性,其原因可能为东北部山区具有更适宜植被生长的水热条件,然而河谷盆地周围则伴随快速城市化,减缓了NPP的增长。值得注意的是,流域内植被生长环境自2003年开始得到显著改善,NPP增长中心由中北部转移至东北部,而且NPP空间模态的时间变化相较于2003年之前更明显。2000年后退耕还林还草工程大规模的实施,增加了流域内林草植被面积[33],并且2003年降水的显著增加,提高了土壤水分含量,缓解了由气候干旱所造成的水分失衡和养分缺失,进而促进了植被的光合作用,使得汾河流域NPP明显增加。在2016年,植被NPP的增加达到最大值,这可能与2015年流域实施生态修复与保护工程规划有关,包括在干支流源头设立保护区,辅之以植树造林、封山禁牧,严格限制人类活动等措施,以及2016年坝系工程和水库的建设。此外,流域西北部位于高海拔山区,区域内地貌复杂,在较小尺度范围内引起水热气候环境的差异,而且受到矿产资源开采等人为因素对生态环境的扰动,改变了区域生态系统结构,因此,流域西北部的NPP表征了更明显的时间变异性,其第2时间系数呈现为剧烈年际波动。

SEM的结果显示,人类活动对流域整体的NPP空间变化产生的综合影响大于气候变化和基础自然环境,人为因素的扰动引起了区域内生物地球化学循环和土地利用覆盖的变化[3],直接对NPP的空间结构产生扰动和控制,流域内植被NPP呈现为增加或退化的趋势。同时,密集的人口和高强度的经济活动造成大量人为热量的释放和特殊的下垫面条件,影响了地球表面的水、热条件和反射率,从而改变区域气候,间接地对植被生长状况产生一定影响[34]。土壤是植被长期生存的物质基础,土壤全氮和土壤有机碳的增加,提供了作物生长发育所需养分,有效促进根系的生长,而土壤的结构性能可调控土壤水分的传输和保持,影响作物的光合作用和干物质积累[35]。区域内垂直高度和山地倾斜度等地形条件的变化,不仅可以影响植被生物量的消耗、水分和营养物质的累积,还会产生水热条件的气候差异,并限制人为活动对植被生长环境的扰动。因此,基础自然环境对NPP空间结构产生了显著的直接和间接效应,然而由于土壤和地形因子与人类活动和气候的变化相比更具有稳定性,基础自然环境在流域尺度下对NPP空间变异的综合影响相对较小,而在较小地理范围内引起水热组合、土壤营养环境的改变,进而可能在小尺度上形成潜在的时空变异格局。气候变化从空间和时间维度上对NPP的变异性产生影响[36-37],而且在流域尺度上温度和相对湿度是影响其空间和时间变异的主要因素,通过对植被的蒸腾和光合作用的调控,促使有机物的积累[38-39]。由于汾河流域大部分区域为半湿润地区,且境内以耕地和草地为主,引黄工程和农田灌溉等水利措施的实施使得降水并非是流域内植被生长的主导因素[40-41]。综合来看,NPP与驱动因素间的关系在不同空间尺度上存在差异,其空间变异性是自然因素和人为扰动的共同结果,而NPP随时间序列产生的时间变异可能与区域的气候变化和植被的物候特性有关,而且已有研究表明,长期的温暖潮湿的环境更有利于植被的生长和恢复[42]。

本研究利用1982—2019年长时间序列NPP数据,基于时间变化与空间变异因子对NPP影响的差异性,采用趋势分析、EOF和SEM分析探究了汾河流域植被NPP的空间与时间变化特征及其驱动因素。汾河流域NPP空间分布具有较强空间异质性,呈由流域中心向两翼递增,其差异与地形、植被类型和水热条件有关,多年的NPP均值为300.02 gC/(m2·a),整体呈现波动上升趋势,而且境内NPP显著增加的区域远大于显著退化区域。汾河流域NPP时空变化格局自2003年开始发生转变,生态工程的实施和暖湿化的气候使得境内植被生态环境得到显著改善,而且NPP变化最敏感区域位于流域东北部,区域内NPP增加最明显。由于区域间的自然基础和人类活动强度不同,人类活动、气候变化以及基础自然环境对NPP变化表现出明显的尺度差异性,其中,人类活动是影响NPP空间结构最主要的驱动因素。基础自然环境则可以在较小地理范围内引起水热气候差异,并间接影响人类活动,形成潜在的时空格局,而在大尺度范围内具有相对较小的影响。相对湿度和温度是影响流域NPP空间变异和时间变异主要的气候因子。

本研究通过将EOF和SEM相结合为研究NPP变化和驱动因子间复杂的相互关系,提供了一种基于空间和时间维度来分析多种类型驱动因子对NPP影响的分析思路,并为汾河流域生态保护和监测提供了依据。