指向学习迁移能力的高中物理教学范式与价值探讨

2023-01-16荆鹏李博侯恕

荆 鹏 李 博 侯 恕

(1.东北师范大学物理教育研究所,吉林 长春 130024;2.东北师范大学教育学部,吉林 长春 130024)

2020年5月,教育部发布的普通高中课程方案中明确了普通高中教育的任务是促进学生全面而有个性的发展,为学生适应社会生活、高等教育和职业发展作准备,为学生的终身发展奠定基础.[1]学习迁移能力有助于学生从学习理解到应用实践再到迁移创新以构建学科知识体系,[2]为高等教育和职业发展打下坚实基础;引导学生自主探究学习以发展其核心素养,为适应社会生活提供重要保障.因此,物理教学中明晰学习迁移能力的价值意蕴,厘清其培养困境与构建教学范式是发挥育人实效的必然要求.

1 学习迁移能力在高中物理教学中的价值探讨

高中物理教学相较于初中阶段增加了知识的深度、广度与维度,关注学生知识体系的整体建构,注重提升学生的物理学科核心素养,旨在为学生的终生发展夯实基础.学习迁移能力在高中物理教学中的价值可从学科核心素养、学科知识体系和终身学习理念3个维度去分析探讨.

1.1 学科核心素养提升呼唤对学习迁移能力的探查

核心素养是针对个体适应终身发展和社会发展而提出的一种理念构想,本质上是一种跨学科(情境)的综合能力,其本质属性是通用性或可迁移性.[3]知识的迁移性孕育着素养的迁移性,可以说核心素养的发展就是学习迁移能力提升的外显.《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》指出:在物理教学中,应让学生获得在实际情境中解决物理问题的经验,形成将情境与知识关联的意识和能力,[1]即学习者将知识从学校教育情境中迁移至将来的学习、生活和工作情境中去解决实际问题的能力.这种“关联意识和能力”指向发展学生的核心素养,离不开过程实现中学习迁移能力的联结.

1.2 学科知识体系构建呼唤对学习迁移能力的培养

学习迁移能力是衔接各学段间知识的“连心桥”.从初中到高中,物理认知特点从简单到复杂、从具体到抽象、从状态到过程、从定性到定量……,知识的深度、广度和维度呈现较大跨越.学习迁移能力将已有的知识经验储备融通转化为解决问题的有效资源,修筑初高中“桥梁”,联结知识断层,助力有效衔接.

学习迁移能力是构建学科知识体系的“黏合剂”.人类在不断探索自然现象、了解自然规律的科学实践中,不断积累着知识结晶,形成了物理学知识体系.高中物理知识体系所涉及力学、热学、电磁学、光学和原子物理学的内容较为完备且繁多,但其有诸多“共同要素”,在教学中巧妙利用这些“共同要素”把繁多的物理概念与物理规律有机“串联”,引导学生整合反思,自主迁移应用旧知、旧识去解决新情境中的新问题,对帮助学生厘清相似概念和规律脉络,构建学科知识体系具有重要作用.

1.3 终身学习理念导向呼唤对学习迁移能力的内化

终身学习理念是适应多元时代文化背景之基.《中国高考评价体系》指出素质教育培养出的合格人才应该能够学以致用,能够探索并解决日常生活、学术科研、国家发展乃至人类社会所面临的各种问题.[4]尽管教材是人类智慧的结晶,是现实生活情境的缩影,但面对信息时代知识爆炸,科技更新迭代,理论推陈出新,新情况、新问题层出不穷.知识嬗变速度大大加快的真实世界,需要学生从教材走向现实,在研究中学习、在实践中学习、在生活中学习,将自己的所知、所学融入未来祖国建设的不懈奋斗中,学以致用、融会贯通,练就终身学习能力,树立终身学习理念.

学习迁移能力是培养落成终身学习理念之根.早在1972年联合国教科文组织发布的《学会生存——教育世界的今天和明天》中指出:教育过程必须把重点放在教育与学习过程的“自学”原则上.[5]知识教学是学校教育的主要教学形态,实现有意义的“自学”是学习迁移能力的目标指向——让学生学会学习,在从学校教育走向社会时,能在新情境中通过有意义的“自学”去解决遇到的现实问题,秉持终身学习理念,满足终身发展的需求.

2 学习迁移理论的内涵概述与学习迁移能力的培养困境

学习迁移理论历经200余年发展,一直深受全球教育学家与心理学家关注,形成了多家理论流派,按照其产生的影响可划分为多个种类.作为一种复杂的心理现象,学习迁移一方面受学习材料、学习环境等学习环节本身的客观条件影响,另一方面也会被学习者认知结构、技能策略的构建程度、学习态度等主观条件制约.在高中物理教学中学习迁移能力的培养面对的困境可归结为学生对现有理论技能进行重塑加工意识的缺乏和教师对认知策略引导传授的忽视.

2.1 学习迁移理论的内涵概述

学习的目的在于运用.学生如何把在校学习的内容迁移到新的情境中去,是教育学家和心理学家最为关心的课题之一.[6]200年来,从最早期的形式训练说、共同要素说、经验类化理论与关系转化理论,到当代的认知结构迁移理论、产生式迁移理论和元认知迁移理论,国内外教育学家和心理学家从不同的理论视域对学习迁移开展了深入研究.

现代心理学家认为,学习迁移是指一种学习对另一种学习的影响.这种影响可以发生在先前学习与后继学习之间;或习得经验对完成活动的影响,如通常所说的举一反三、触类旁通.对学习迁移的种类划分根据迁移的性质与结果可分为正迁移和负迁移;根据迁移发生的方向可分为顺向迁移和逆向迁移;根据迁移内容的抽象概括水平可分为水平迁移(横向迁移)和垂直迁移(纵向迁移);根据迁移内容可分为一般迁移和具体迁移;根据迁移过程中所需要的心理机制可分为同性化迁移、顺应性迁移和重组性迁移.

2.2 学习迁移能力的培养困境

2.2.1 学生缺乏对已有知识体系和技能的重塑意识

学生现有认知结构一定程度上决定了对已有学习经验和知识的概括水平,原有的认知结构中可利用的知识经验与技能越多,运用旧识与经验进行迁移的可能性就越大,在学习时越容易透过新事物的本质去揭示其蕴含的内禀属性,能实现更好的学习效果.在教育的应试观念还未完全转变为素养指向的现况中,少有学生会驻足反思,对已有知识体系和技能进行整合重塑,夯实根基,发掘学习各环节之间关联,实现迁移应用,而未能掌握学习迁移能力的学生会持续受“题海”束缚,努力学习表象的背后实则有意义学习甚微.

2.2.2 教师忽视对认知技能与学习策略的引导传授

并非所有的知识学习和问题解决都是相似度大得“显而易见”的,常见的往往是需要深度发掘内在关联的“晦涩隐蔽”.这种问题很少存在新旧知识经验的直接关联,仅依托学生自身已有知识经验和技能很难实现有效迁移.在教育教学实践中教师不注重对认知方式方法和学习策略进行有效传授引导,使学习者难以建立起有效的学习策略.这对学习迁移能力的培养产生了很大阻碍.

3 指向学习迁移能力培养的高中物理教学范式探析

在高中物理教学中培养学生的学习迁移能力,在实践中需要明确教学目标、精选教学素材、创设教学情境、引导迁移应用以形成指向迁移能力培养的教学策略.根据物理概念教学、物理规律教学、物理实验教学和物理习题教学的目标任务与培养侧重来重构当下的物理课堂教学范式.

3.1 指向学习迁移能力的高中物理教学策略

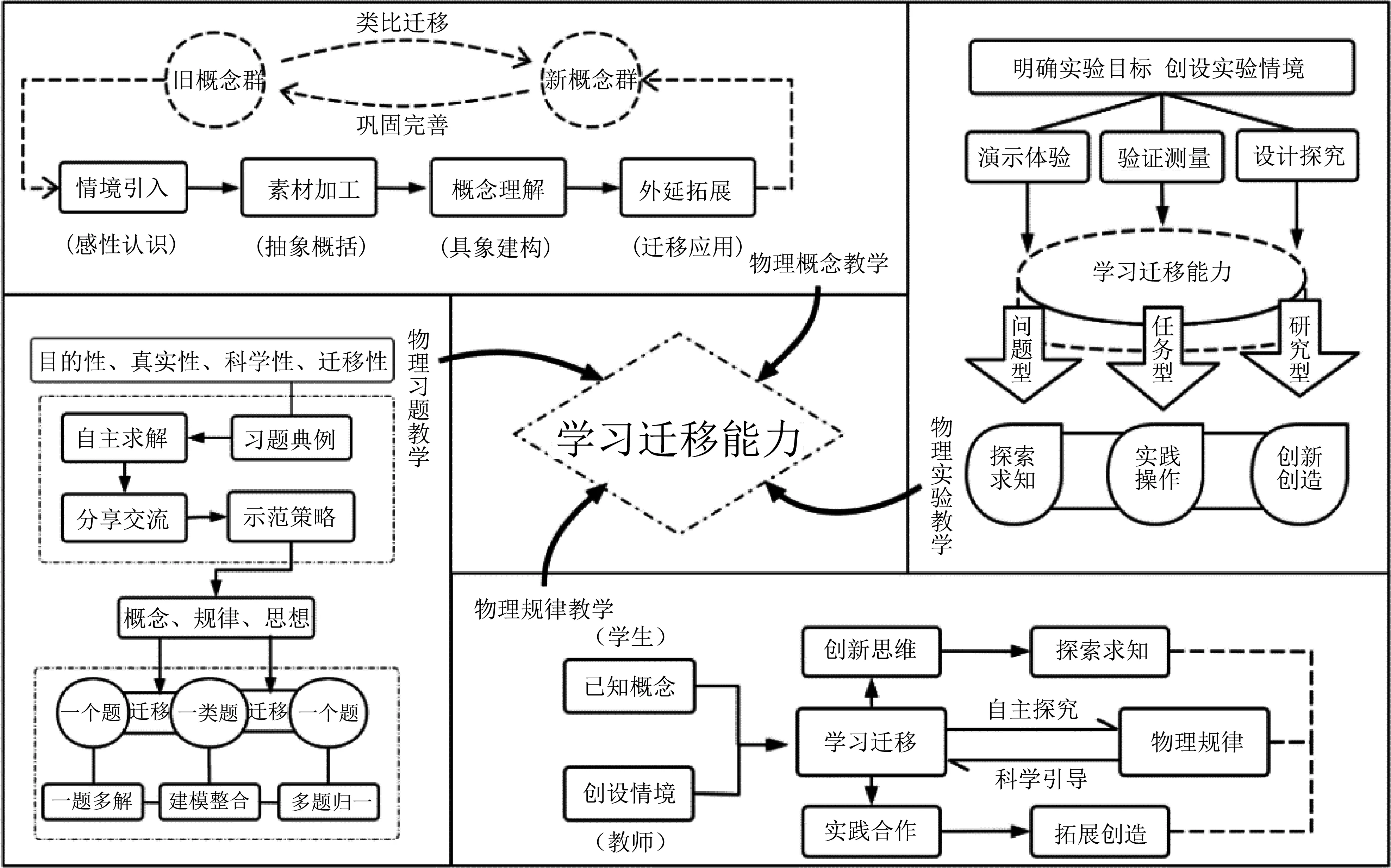

布鲁姆认为,教育的两个最重要的目的是促进学习的保持和学习的迁移,而迁移的出现是有意义学习的标志.[7]指向学习迁移能力的教学策略,如图1所示.教师在进行教学实践时,应注意对教学内容进行有机整合,科学系统地明确教学目标,教学工作也将围绕教学目标进行开展;精选教学素材,通过密切联系生活的真实性素材以及立足前沿的科技创新成果,创设有趣味、有启发的物理课堂情境,让学生对知识的探求保持浓厚的求知欲;情境的创设应把握住真实性原则,脱离现实、虚构脱节会产生负面效果,以服务迁移为导向,引导学生在真实的体悟中融会贯通、举一反三;教师在进行迁移能力的培养时需要给出示范,引导学生触类旁通,传授怎样学习的“知识”,怎样迁移运用的“策略”.这种“知识”和“策略”不应以物理学科为限,是将必备知识融通转化为指向问题解决的关键能力的举措,是从“知识本位”到“素养本位”嬗变的素养养成的路径,是围绕“立德树人”根本任务实现学科育人核心价值的彰显.

图1 指向学习迁移能力的教学策略

3.2 指向学习迁移能力的高中物理教学范式

当下的高中物理教学亟须指向学习迁移能力的课堂教学范式重构:从“满堂灌”的“单向输入”到培育物理学科的核心素养,促使物理教学的目标进行一次重要升华,即由重在关注灌输、刷题、应试提升到注重培养物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任,直至以促进学生全面发展为目标指向的学习迁移能力,以期实现物理学科的育人价值.指向学习迁移能力培养的高中物理教学范式,如图2所示.

图2 指向学习迁移能力培养的高中物理教学范式

3.2.1 指向学习迁移能力的物理概念教学

物理概念是从大量物理现象和过程中抽象出来的,深刻地反映了事物的共同特征和本质属性,是物理知识体系构建的基本要素.物理概念教学中通过情境引入引导学生有意识从已有“旧概念群”的应用开发,借助已有的物理概念建立新的物理概念.[8]对物理概念的理解程度决定了物理学习的深度和维度,学习迁移能力的培养有助于学生对物理概念的“活化”,让原有的“惰化”概念助力“新概念群”的构建,“活化”本身也让学生对原有的“旧概念群”进行了巩固完善.譬如在帮助学生建立电势能这一概念时,将重力势能的概念建构过程与方法进行类比迁移;在讲解电动势这一抽象物理概念时,可以先给学生展示抽水机提供水压形成水流的工作原理,把这一生活化情境迁移至电动势这一概念的建构过程.将感性认识进行抽象概括,通过引导进行具象建构,最终实现拓展迁移的概念学习体系.

3.2.2 指向学习迁移能力的物理规律教学

物理规律反映了物理状态或物理过程中物理概念之间的相互制约关系,是物理学的核心框架.在物理规律教学中,规律所蕴含的原理都具有一致性或者相似性.引导学生发现物理规律之间的共同或者类似要素可以帮助学生在学习过程中进行学习迁移.学生在已有概念和教师创设的情境中自主探究、团结合作探索物理规律的内涵和物理规律的发现史.有利于学生迁移能力的养成和提升.譬如在学习库仑定律一节时,教师可以根据万有引力定律和库仑定律之间的共同因素对学生加以引导,让学生通过实践合作来探索求知,以培养学生的创造性思维.

3.2.3 指向学习迁移能力的物理实验教学

物理实验是物理学理论的基础,也是物理发展的动力.物理实验教学在培养学生的探究能力和科学态度等方面具有重要地位.2019年11月,教育部发布的《关于加强和改进中小学实验教学的意见》中指出实验教学是国家课程方案和课程标准规定的重要教学内容,是培养创新人才的重要途径.[9]指向学习迁移能力的物理实验教学的根本目的就是为了培养学生以创新实践能力为核心的科学素养,帮助学生加深对物理概念、物理规律的认识,通过亲历物理实验测量、验证、探究物理现象的过程,有效地将实验教学的问题目标、任务目标和探究目标转化成培养学生探索求知、实践操作和创新创造的能力.教师在进行物理实验的教学中应当创设情境让学生结合之前已有的实验技能和理论知识进行学习迁移,让学生由自主探究的个人思考结合小组协作的团队分工来迁移创新地解决实验中遇到的问题、难题,在亲身实操中感受物理实验的独特魅力,形成物理的新图景.譬如在验证动量守恒定律教学时,让学生根据之前验证机械能守恒定律的实践经验和理论方法进行实验能力的迁移.

3.2.4 指向学习迁移能力的物理习题教学

物理习题是把物理现象进行抽取、简化、分解后经过人为加工出来的练习作业,能对学生掌握的知识水平进行考查,旨在培养学生迁移应用物理知识解决问题的能力.有过大量物理习题训练的学生,遇到具有新情境的“旧题目”和隐含变式的“新题目”,一看就会、一做就错.这就要求在进行习题教学时教师要注重习题的精筛,选择具有目的指向、真实情境、科学考究、启发迁移的题目,由学生自主求解后分享交流、集思广益,教师进行示范解答、传授解题策略——将题目所蕴含的概念、规律、思想进行归纳,引导学生通过“一个题”的“一题多解”迁移指向“一类题”的“建模整合”,再将“一类题”由“多题归一”透视“一个题”的内禀属性.学习迁移能力让原本的静态题目“活化”为一类题的代言,让学生跳出“题海”的束缚,让习题教学回归培养学生融会贯通能力的素养初心.

4 指向学习迁移能力培养的高中物理教学案例探讨

轻杆、轻绳、轻弹簧都是质量可忽略的理想化模型,3个模型在不同物理情境中,往往组合出现,对学生的解题能力要求较高.3种模型常作为题目素材载体,涉及多个章节知识点,如力的合成与分解、圆周运动、动态平衡、临界问题、带电粒子在复合场中运动问题、突变问题等.

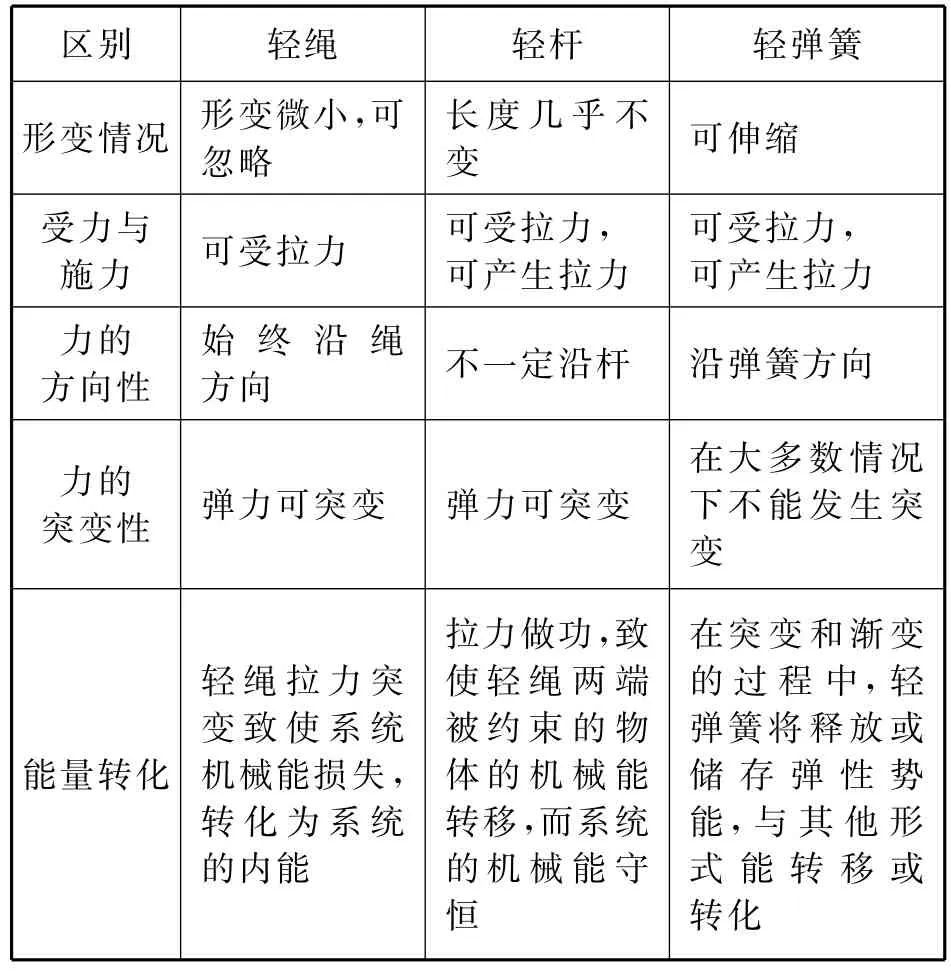

4.1 对“轻绳、轻杆、轻弹簧突变”模型的规律深省

对3种模型规律特征进行整合,如表1所示,需要注意由于弹簧形变需要一定时间且弹簧弹力在弹性限度内与伸缩量满足胡克定律,所以绝大多数情况认为弹簧的弹力无法发生突变,但在极少数情况下会涉及弹簧被剪断,此时弹簧的弹力会立即消失.

表1 轻绳、轻杆和轻弹簧规律特征

4.2 对“轻绳、轻杆、轻弹簧突变”模型的教学重塑

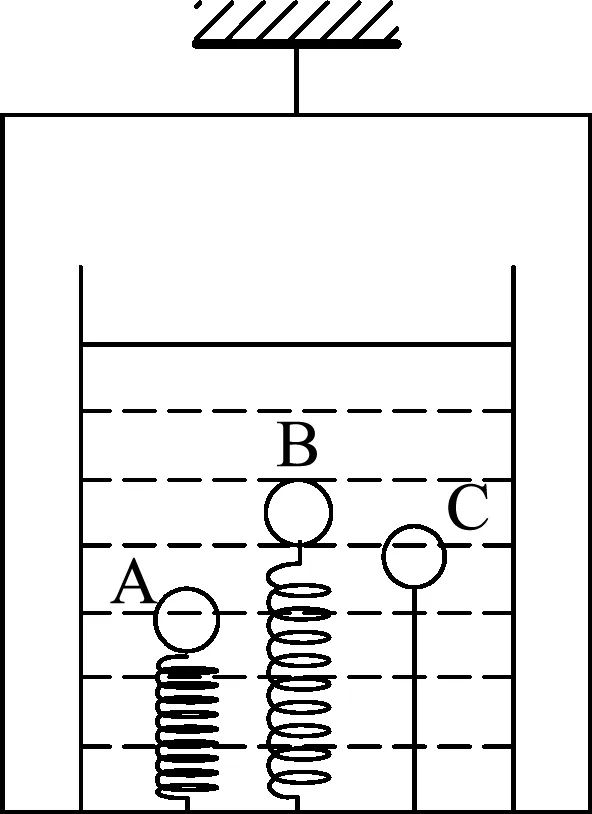

轻绳、轻杆和轻弹簧是高中物理教学中的重点、难点,几乎每年高考命题对这3种模型都有所涉及和考查.以2019年4月浙江省普通高校招生学考科目考试物理试题为例.

例题.如图3所示,A、B、C为3个实心小球,A为铁球,B、C为木球.A、B两球分别连在两根弹簧上,C球连接在细线一端,弹簧和细线的下端固定在装水的杯子底部,该水杯置于用绳子悬挂的静止吊篮内.若将挂吊篮的绳子剪断,则剪断的瞬间相对于杯底(不计空气阻力,ρ木<ρ水<ρ铁)

图3

(A)A球将向上运动,B、C球将向下运动.

(B)A、B球将向上运动,C球不动.

(C)A球将向下运动,B球将向上运动,C球不动.

(D)A球将向上运动,B球将向下运动,C球不动.

答案:(D).

解析:由于ρ木<ρ水<ρ铁,根据浮力F浮=ρg V排可得,A的重力大于A受到的浮力,A下面的弹簧处于压缩状态,B和C的重力小于浮力,B下面的弹簧和C下面的绳子处于拉伸状态;剪断吊篮绳子的瞬间,系统处于完全失重状态,在此系统中水和物体没有了重力,则水对物体没有浮力,由于弹簧的弹力不会突变,所以A球受到弹簧向上的弹力而相对于杯底将向上运动,B球受到弹簧向下的弹力而相对于杯底将向下运动,而绳子的拉力会发生突变消失,所以C球不受力相对于杯底不动,故(A)(B)(C)错误,(D)正确.

根据浮力F浮=ρg V排分析浮力和重力的关系确定弹簧所处的状态,剪断吊篮绳子的瞬间,由于弹簧的弹力不会突变,绳子的拉力会发生突变,由此分析运动情况,对绳和弹簧模型的突变问题认识不够深入,很容易错选.本题主要是考查牛顿第二定律弹力突变问题,能够分析原来的受力情况以及弹簧的性质是关键.

在进行此习题教学时,很多教师能做到不“就题论题”,告诉学生此类问题的易错点和轻绳、轻杆模型的规律性质,希望学生可以触类旁通、迁移应用,却没有给予学生如何迁移的示范和路径,即未把问题讲透、讲广、讲活.

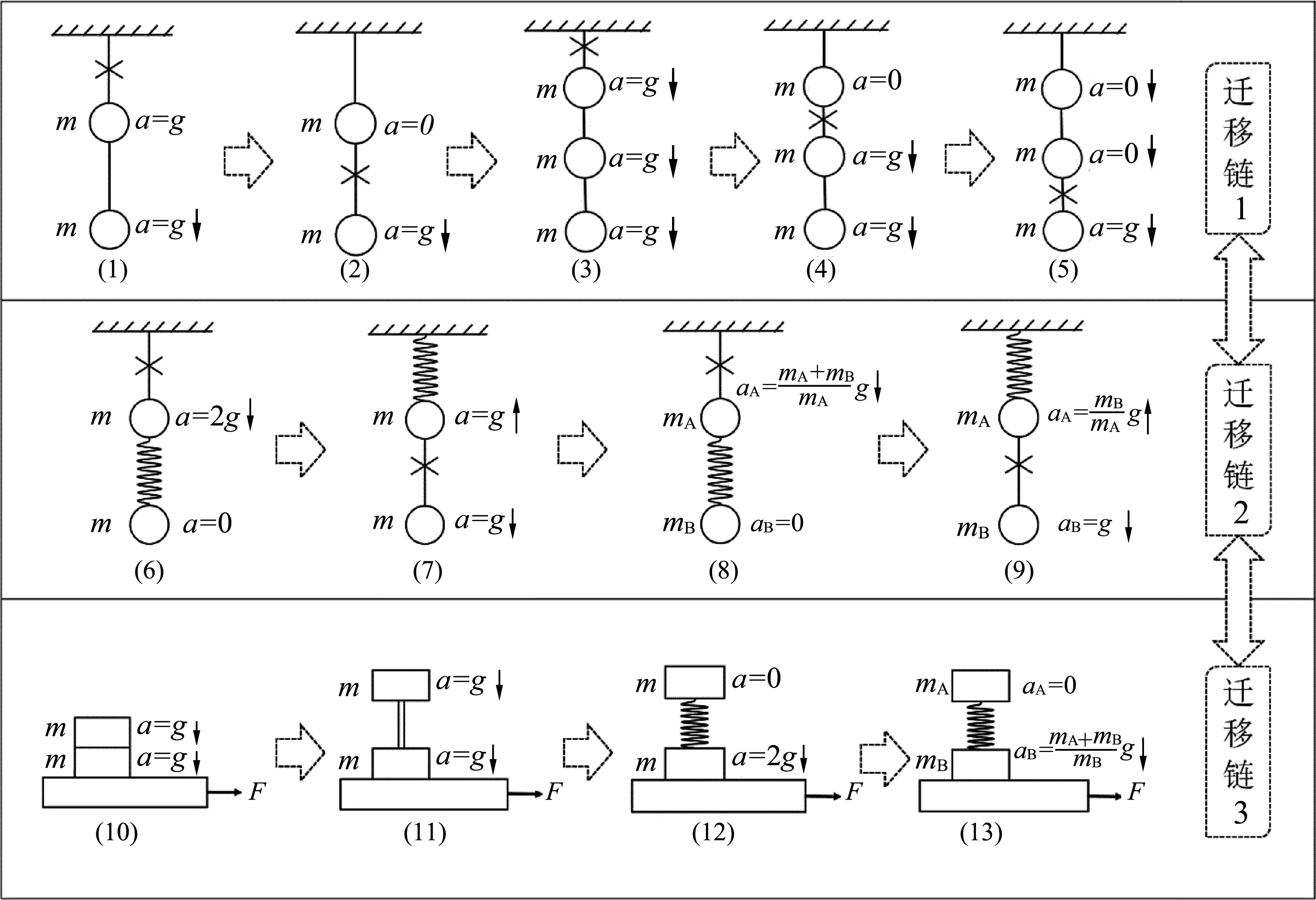

笔者通过对轻绳、轻杆和轻弹簧3种模型的概念解构和规律深省,将其进行“组合捆绑”,构建出了3条“迁移链”,如图4所示.

图4 “轻绳、轻杆、轻弹簧突变”模型的迁移网络

教学时,教师通过“迁移链1”引导学生对轻绳突变问题由浅入深进行思考总结,突出了轻绳在不同剪切位置的规律,再将模型(1)迁移到模型(6)、模型(10)则是体现了同一物理规律在不同模型之间的表现形式,培养了学生将物理规律内化深省、融会贯通的学习迁移能力.“迁移链2”和“迁移链3”则是在“迁移链1”的基础上将“轻绳与轻弹簧”“轻杆与轻弹簧”突变模型进行了有机整合,其中模型(8)、模型(9)和模型(12)、模型(13)采用不同质量物体将“轻绳、轻杆、轻弹簧突变”模型问题深化,也可以将其替换成现实中的情境素材.“迁移链”链内由浅到深,链间由易到难,组成了“轻绳、轻杆、轻弹簧突变”模型的迁移网络.此迁移网络清晰透彻地将3种模型进行整合重塑,在进行该部分内容讲解时,结合此迁移网络示范给学生,将充分调动学生对解决物理问题和构建物理知识体系的兴趣和信心,真正做到“授之以渔”,使之学以致用.

4.3 对“轻绳、轻杆、轻弹簧突变”模型的意识反思

该模型的教学重塑是对指向学习迁移能力的高中物理习题教学范式的实际应用,物理习题教学中教师对模型的深省解构是进行迁移网络搭建的重要基础,而有无具有指向学习迁移能力的教学意识则关系到能否挖掘高中物理知识体系的内在联系,从而在教学实践中落实对学生学习迁移能力的培养.对于类似迁移网络的构建与教学,显然不应局限于“轻绳、轻杆、轻弹簧突变”这一模型迁移网络的构建形式和涵盖内容,力学、热学、电学、光学等其他高中物理知识内容同样可在物理概念、物理规律、物理实验和物理习题的维度进行迁移网络搭建.迁移的最终目的是解决真实世界中的挑战,而不是仅满足于解决学校场景中的学校问题.[10]值得注意的是,在迁移网络的构建和学习迁移能力培养过程中,不能走向为求新立异而漫无目的的发散拓展、盲目求多的误区,而是需要教师形成教学意识,在科学合理教学目标基础上,结合学生的认知特点,引导学生对已有知识体系和技能的重塑,进行学习迁移能力的培养.

5 反思与总结

学习迁移能力的培养绝不是一蹴而就的,需要教师在教育教学实践中对学生进行常态化、精细化的示范引导,使学生的学习由碎片化、机械化的静态知识向围绕核心素养的必备品格和关键技能进行迁移转化,进而帮助学生建立物理学科的知识体系和思维逻辑.因此,对学生学习迁移能力的培养,本质上是对学生核心素养的提升助力和对学生全面发展的有效促进.在“双减”政策亟须落地的新时代教育理念导向下,在信息爆炸式增长的全球化背景中,学习迁移能力能为实现物理学科的育人价值和落实立德树人根本任务,提供坚实的学力保障和夯实路基.