化学学科理解的系统丰盈与教学实施中的结构化进阶

——以“有机化学基础”模块的教学为例

2023-01-15刘书娟

刘书娟

(宁波市第三中学,浙江 宁波)

笔者之所以提出“化学学科理解的系统丰盈与教学实施中的结构化进阶”这样的论题,源于对科学经验传递机制的理解。化学教育家郑长龙教授在《化学学科理解与素养为本的化学课堂教学》一文中谈到“教师的教学并不是简单的知识选择、组织和呈现的过程,而是要经过教师对学科理解的内化、转化和外化三个环节”[1]。经过这三次转化后,具有本原性和结构化特点的课堂教学才能具备培养学生科学创新思维品质的功能,而教师学科理解内化完成则体现在课堂教学的精彩演绎过程中。

同样,在化学学习中,学生也会经历对化学知识的内化、转化和外化这三个环节,具体表现在学生对化学知识的学习理解、认识思路的结构化以及在化学习题和化学实验等问题解决中的学习表现[2]。学生对化学知识的内化真正完成之后,化学知识才能真正转化为学生的知识财富,具体可以体现在将领会的知识通过操作和言语展开,在练习、实验、操作、问答、考试过程中灵活地应用。

从教研工作来看,备课组的集体备课主要侧重于教师集体对学科理解的深化过程;而教师的个人备课则更侧重于对在教学实际发生时学生在内化过程中出现的问题的反思,从而提供及时、有效的解决方法。实际教学中,我们应该坚持备课组的集体备课和教师个人备课相结合的教研方式。本文主要介绍化学教师在个人备课中在对化学学科理解的内化环节、对化学教学内容选择的转化环节和对教学内容组织呈现的外化环节这三个环节所做的工作。

一、教学内化过程:学科理解的系统与丰盈

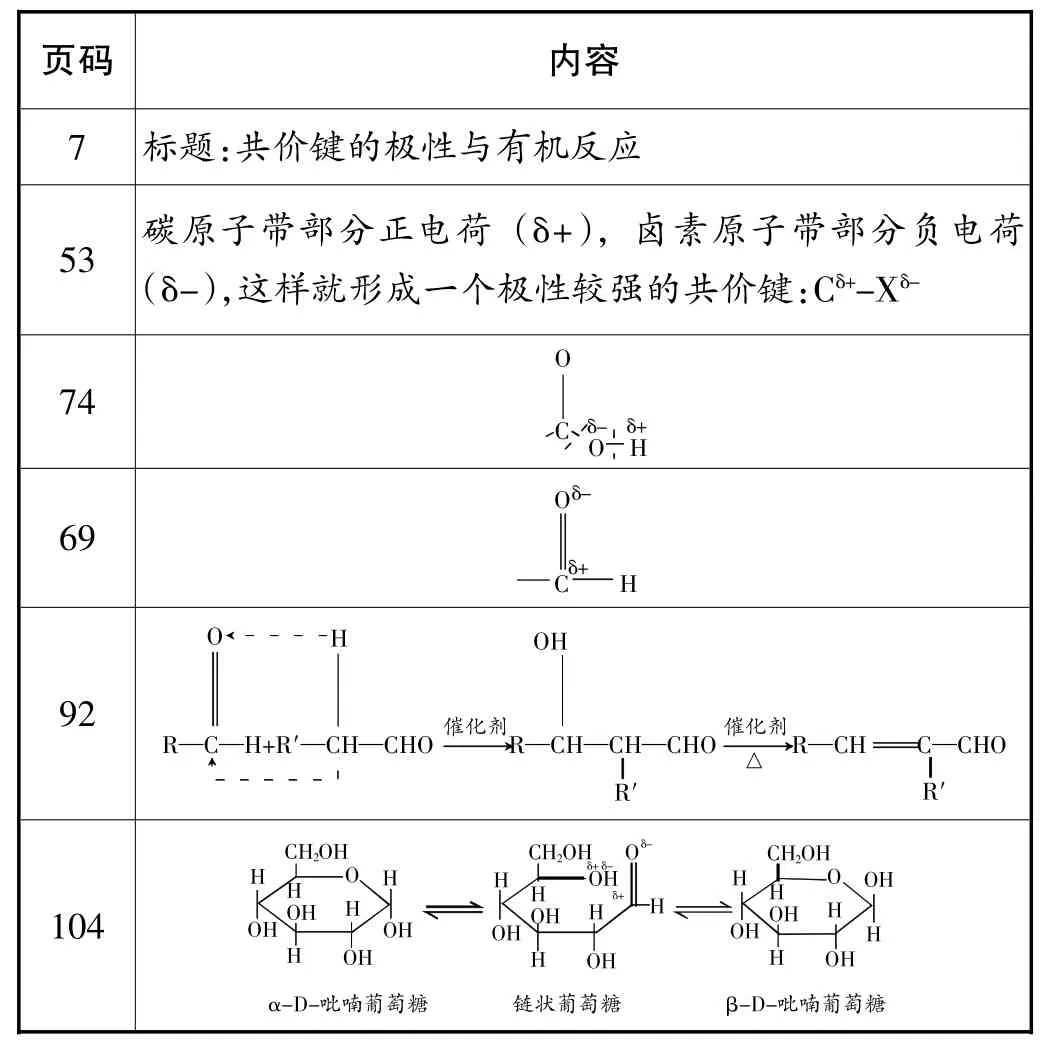

教师在学科理解的内化过程中首先要将化学知识充分打开,做到化学学科理解的系统与丰盈。以选择性必修3“有机化学基础”模块的教学为例,新教材在很多页数(如表1所示)中不断渗透化学键的极性、正负电荷的分布与有机反应的关系。可见,新教材突出强调了“分子结构”“官能团”“化学键”等结构观念的统领。

表1 人教版选择性必修3教材凸显键的极性与化学反应关系的归纳

此外,在对不同版本教材的对比理解中我们还要丰富学科理解。如“有机化学基础”模块中,苏教版的教材专设“药物合成的重要原料”一章,突出强调了有机物在药物合成、生命科学中的重要价值,凸显了化学从元素到揭示生命的核心力量。而鲁科版教材则更为重视极性基团为什么在反应中有活性的分析,侧重基于有机物的结构推理—性质预测—探究检验的认识思路和视角的建立,充分尊重学生的认知发展规律。

在新旧教材对比、不同版本教材对比、跨学科学习、向大学教材学习、同伴互助等过程中,我们会对化学教学产生全面而系统的认识,从而完成对化学知识的内化过程。

二、教学转化过程:关键能力的结构化进阶

在对教材对比以及文献研究学习中大大丰富了学科理解之后,教师应如何对化学教学内容进行选择,又如何将这些内容抽提转化为自己的结构化认识,进而指导我们教学推进时设计结构化的进阶路线呢?这就要求我们要牢牢抓住化学的学科特征。化学是从微观层面认识物质,在符号层面表征物质,在不同层面创造物质的学科[3]。这一学科特征在有机化学的学习中体现得较其他模块更为全面。由于篇幅所限,下面仅从微观层面认识物质这个角度来谈谈有机化学结构化认识视角的确立。

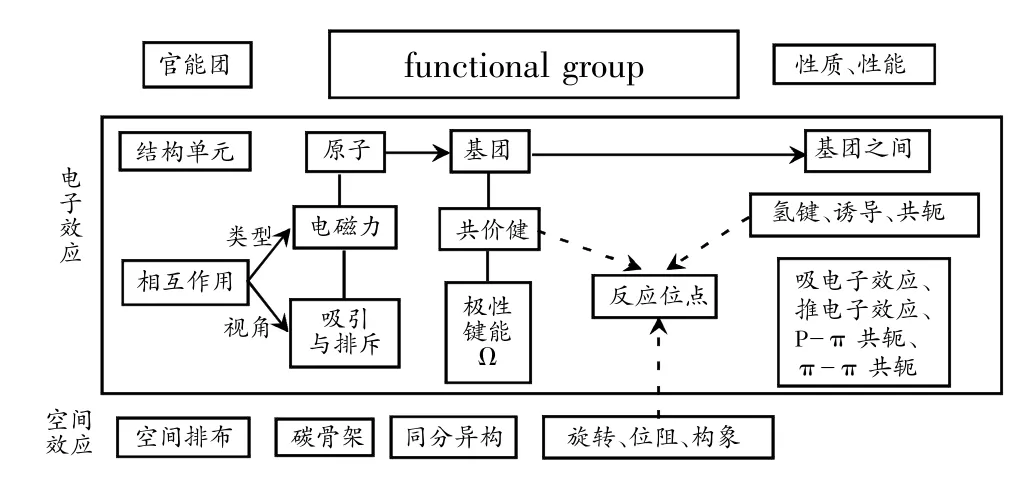

(一)结构化认识视角的确立(见图1)

图1 关于有机物结构的系统化认识视角的构建

物质的结构主要从组成物质的结构单元、单元之间的相互作用以及结构单元在空间的排布三个方面来认识。有机物的结构单元按照观察尺度的大小主要分为原子、基团以及基团之间形成的更大的结构片段。

从相互作用来看,又分为相互作用的类型以及相互作用的视角。原子内部的作用主要表现为电磁力,分析的视角主要是吸引与排斥的作用。基团内部的相互作用主要是共价键这种强的相互作用,共价键的分析视角主要是极性、键能以及不饱和度;基团之间的相互作用则主要表现为弱的相互作用,氢键、诱导效应、共轭效应分析的视角主要是电负性、吸电子效应、推电子效应、p-π共轭、π-π共轭等。

有机物的空间排布主要表现为碳骨架、同分异构等。值得一提的是,只有在对基团内部化学键的分析、基团之间的相互影响以及空间排布中的单键旋转、空间位阻以及中间体构象的系统分析后才能做到系统地理解有机反应机理,确定反应的位点。

这样整体的结构分析视角已经超越了单一的几类“官能团”的认识视角,而是大的“functionnal group”的思想。functionnal group的大观念提示我们,认识有机化合物要兼顾烃基、官能团以及各类基团之间的相互影响,这样才不至于将有机化合物的认识窄化为几类简单有机物化学性质的记忆,这样才能更好地理解亲水基、憎水基、烃基、官能团、超分子、双分子膜、线性、体型等一系列结构化的概念。以DNA双螺旋结构为例,只有我们理解了碱基分子内部的共轭π键带来的平面形结构,进而带来稳定的氢键,同时糖苷键、磷脂键的角度张力配合P原子的sp3杂化,才能真正理解DNA分子的双螺旋结构。

功能组思想背后的两个关键分析则是电子效应和空间效应。电子效应是分子结构存在的前提,空间结构又进一步影响了化学反应中电子的流动。仅仅从化学键的角度研究分子,只能解决比较简单的分子体系的问题,只有将化学键和空间因素结合起来,才有利于解决比较复杂的体系的问题。因此,现代化学在进一步深入地研究化学键理论的同时,越来越重视对空间效应的研究。

(二)结构化的进阶路线

基于以上有机化学结构化认识视角的确立,我梳理出有机化学学习的三道关卡:有机化学用语、有机化学反应、有机合成路线设计的能力提升阶段。

有机化学用语研究可以从有机物命名、有机物结构特点和有机物结构简式三个方面展开。其中有机物的结构特点是我们推进的重点,具体包括同系物、同分异构、成键特点的理解,难点是同分异构中的碳骨架异构、位置异构和官能团异构的书写。有机化学反应则分为对有机化学反应机理的系统认识和对有机化学反应类型的梳理。其中,有机反应机理是我们教学推进的重点和难点,具体包括极性键、多重键、键能、诱导效应、共轭效应、电子效应、空间效应等核心认识视角的确立。该部分内容可以放在第三章卤代烃、醇、醛、羧酸、酯逐步渗透。有机合成路线的教学则包括碳骨架的构建、官能团的转化以及绿色化学思想的落实。有机反应类型可以简单地概括为断键和成键两大类。

在具体推进教学的过程中,处理教材时,教师应该把难点分散落实,逐步进阶。如碳骨架异构在第一章第一节“有机化合物的结构特点”和第二章第一节“烷烃”落实;位置异构和官能团异构则在第二章“烃”及第三章“烃的衍生物”进行分散落实。另外,在落实位置异构、官能团异构的同时要渗透有机化学机理多维视角的建构。第四章“生物大分子”特别强调电子效应与空间效应的协同配合;第五章“合成高分子”特别强调高分子结构的空间效应。

有机合成路线从第三章“卤代烃”开展渗透,在第三节“醛”的学习中通过羟醛缩合、酚醛树脂、甲醛中毒机理连续攻克对碳骨架的增长的认识;碳骨架的缩短通过高锰酸钾的不同类型反应物反应位点的切割连续攻克;碳骨架的成环以及开环结合加成反应机理进行攻克;官能团的转化可以通过烯烃、炔烃的加成反应,卤代烃的取代、消去反应,醇的氧化反应、酯化反应来进行网络化概括。在实现官能团的转化过程中,再逐步渗透官能团的定位、一些基团的保护等思想。绿色化学思想则在实现转化之后,考虑原子的利用率,原料的毒性,产物的毒性、腐蚀性及残留问题,最后可以从整体上关注制备化学制剂的可持续发展。

以上是对有机化学结构化认识视角的总体进阶路线的设计。

三、教学外化过程:课堂教学的融会贯通

以上结构性转化过程中设计了有机化学基础模块教学时纵向推进的进阶路线。同时,有机化学基础模块作为高中化学最后一个模块,在教学过程中还要注意与选择性必修2的“物质结构与性质”、选择性必修1的“化学反应原理”、必修课程中的无机元素化合物知识以及化学实验探究的实证思想的融会贯通。在教学外化过程中,我们尤为关注上述模块间的融会贯通,课堂教学外化过程遵循“少而精”的原则,聚焦学科核心概念的串联,设计相应的系列学习活动,突出重点,强化观念。

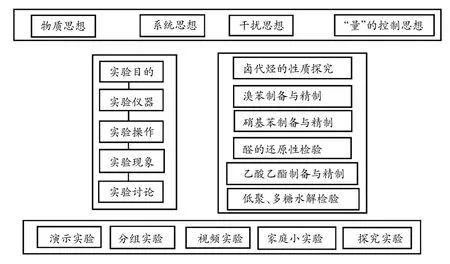

在教学过程中,我们用“结构决定性质”串联“有机化学基础”与“物质结构与性质”,从诱导、共轭、键能等多维视角统整有机反应机理;用化学反应的调控思想串联“有机化学基础”与“化学反应原理”,在习题选择中精心挑选能够融合各个模块的习题,用物质的思维串联有机化学与元素化合物。中学阶段的化学是许许多多化学物质相互交织的合奏曲,由物质衍生了反应,衍生了结构的探索,衍生了实验的探究。最后,我们用科学实证和实践理念融会贯穿有机化学教学,具体如图2所示。

图2 核心观念统领下的有机化学实验教学

以上整体设计的教学方案最终实现了由化学学科理解的内化中的系统丰盈、结构性转化以及外化于课堂教学中的融会贯通。

四、结语

化学教师形成系统丰盈的学科理解[4]并促进教学实施是此次新课程改革关于教师研究能力提升的重要挑战,本文主要以化学学科理解的内化环节、化学教学内容选择的转化环节和教学内容组织呈现的外化环节三个环节作为学科理解的突破口,为提升化学学科理解指明方向,为教师个人备课提供可操作性的方向性指导。化学教师对学科理解的系统内化是平日工作的真实写照,对化学知识的结构性转化则是教师在学科理解时攻坚克难的关键环节。学科理解外化于课堂教学则是和学生共同创造的过程,以此为线索可促使教师加强学科理解,提升教学实施能力。