数字金融发展与商业银行信用风险

——来自中国37家上市银行的经验证据

2023-01-14傅顺,裴平,孙杰

傅 顺,裴 平,孙 杰

(1.清华大学 五道口金融学院,北京 100083;2.南京大学 商学院,江苏 南京 210093)

守住不发生系统性金融风险始终是金融领域的重要工作。实践经验表明,商业银行信用风险管理是防范化解系统性金融风险的关键所在。近十年来,以互联网企业为平台的数字金融蓬勃发展,对商业银行信用风险产生了重大影响。数据显示,中国商业银行不良贷款余额和不良贷款率两项指标呈现“双升”趋势①数据来源:中国银保监会官网(http://www.cbirc.gov.cn)。2009年年末商业银行不良贷款余额为0.5万亿,不良贷款率为1.58%;截至2019年年末商业银行不良贷款余额为2.41万亿,不良贷款率为1.86%。。数字金融是互联网金融的升级版,它利用大数据、云计算、区块链和人工智能等技术优势加快与金融业务的深度融合,对商业银行信用风险管理带来了挑战与机遇。因此,深入研究数字金融发展对商业银行信用风险的影响及其传导渠道,对加强商业银行信用风险管理能力无疑具有重要的理论价值与现实意义。

本文主要在三方面对已有研究做出了边际贡献:(1)本文研究表明,数字金融发展对商业银行信用风险的影响并非简单的线性关系,而是非线性的“倒U形”关系,这为正确认识数字金融发展与商业银行信用风险间的关系提供了经验证据。(2)在传导渠道分析方面,构建了中介效应模型,将负债成本和负债结构作为中介变量,实证检验了数字金融发展通过银行负债端的变化,进而影响资产端信用风险的传导渠道,弥补了相关研究的空白。(3)在异质性分析方面,将37家上市银行划分为“工农中建交”五大行和非五大行,考察了数字金融发展影响不同类型商业银行信用风险的异质性差异,进一步丰富了相关文献所做的研究。

一、文献回顾

实践经验表明,商业银行信用风险是引发系统性金融风险的导火索。因此,商业银行信用风险成为学术界和监管部门高度关注的热点问题。张乐和韩立岩[1]基于2006—2013年16家上市银行数据,采用混合效应模型进行实证分析,发现民营大股东持股比例越大,则商业银行信用风险越低;外资持股比例越小,则商业银行信用风险越高。许坤和苏扬[2]基于2007—2014年168家银行数据,采用双重差分模型进行实证分析,发现逆周期资本监管政策有利于缓解商业银行信用风险。孙光林等[3]基于2005—2014年省级面板数据,采用SYS-GMM模型进行实证分析,发现要素扭曲显著加剧了商业银行信用风险。刘冲和郭峰[4]基于2002—2013年101家城市商业银行数据,采用SYS-GMM模型进行实证分析,发现银监局局长任职时间长短与城市商业银行信用风险呈现负相关,而市委书记任职时间长短与城市商业银行信用风险呈现正相关。管衍锋和徐齐利[5]基于2007—2017年225家银行数据,采用GMM模型进行实证分析,发现紧缩的货币政策增加了商业银行信用风险,并且这种相关性主要体现在上市银行。王蕾等[6]基于2007—2015年14家上市银行数据,采用固定效应和SYS-GMM模型进行实证分析,发现代理成本在内部控制与商业银行信用风险的负向关系中发挥着中介作用。李佳[7]基于2011—2017年94家银行数据,采用SYS-GMM模型进行实证分析,发现资产证券化与商业银行信用风险呈现“倒U形”关系。于博和吴菡虹[8]基于2008—2017年107家银行数据,采用OLS模型和2SLS模型进行实证分析,发现同业杠杆率与商业银行信用风险呈现“U形”关系。顾海峰和于家珺[9]基于2008—2017年245家银行数据,采用固定效应模型进行实证分析,发现跨境资本流动显著加剧了商业银行信用风险。

关于数字金融发展对商业银行信用风险影响的文献较少,且以定性研究和描述性统计分析为主。陈君[10]基于大数据视角,认为数字金融发展通过降低银企间信息不对称,以及完善征信体系,能够降低商业银行信用风险。吴丹[11]基于2013—2015年季度数据,采用误差修正模型进行实证分析,发现数字金融发展加剧了商业银行信用风险。袁媛[12]指出,数字金融通过大数据、云计算、区块链和人工智能等技术,整理、分析以及应用大数据来解决银行所面临的信息不对称问题,并构建覆盖风险识别、信用评估、贷后监督和逾期催收等全流程数字化的信贷风险监控体系。王荣康[13]研究表明,数字金融发展冲击了商业银行信用风险管理体系,银行只有积极吸收数字金融的技术创新,才能降低自身的信贷风险。陆岷峰和王婷婷[14]认为,在数字金融蓬勃发展背景下,银行要通过金融科技实现信贷风险管理的全流程数字化转型。

上述文献为本文的研究提供了理论支撑和计量方法的借鉴。但是,纵观已有文献,关于数字金融发展与商业银行信用风险的研究尚缺少完整的分析框架和详实的经验证据。因此,本文基于2009—2019年中国37家上市银行数据,采用SYS-GMM模型和中介效应模型,实证检验了数字金融发展对商业银行信用风险的影响及其传导渠道,以期为银行加强信用风险管理能力提供经验证据和现实指引。

二、理论分析与研究假设

商业银行既是数字金融发展竞争效应的承受者,也是技术溢出效应的受益者。以竞争效应为理论视角,数字金融发展与商业银行存贷业务直接竞争,降低了商业银行利息收入和非利息收入[15],商业银行为扩大市场份额和提高利息收入而倾向于增加高风险贷款项目的投放,进而加剧商业银行信用风险。以技术溢出效应为理论视角,数字金融是大数据、云计算、区块链和人工智能等技术与金融业务的深度融合,其蓬勃发展会对商业银行产生技术溢出,商业银行在吸收数字金融发展的技术溢出效应后,能够利用大数据和云计算技术减少信息获取的难度和存储成本,缓解银企之间的信息不对称;区块链技术改变了传统信用风险定价模式,提高了商业银行对信用风险的定价能力;人工智能技术改变了信贷业务审批流程,提高了整个流程的风险识别能力,进而降低商业银行信用风险。在数字金融发展初期,商业银行会通过高息揽储,或是降低贷款门槛以应对数字金融发展的竞争压力,这会导致商业银行贷款质量下滑,进而增加商业银行信用风险;随着对数字金融的认识加深,商业银行会逐渐吸收数字金融的技术优势,这能够提高商业银行对信用风险的预警、识别和管理能力,提高贷款业务的资源配置效率和信贷质量,进而降低商业银行信用风险。数字金融发展与商业银行信用风险很可能呈现非线性的“倒U形”关系,即在数字金融发展初期,数字金融发展加剧了商业银行信用风险,但经过一段时间后,数字金融发展会对商业银行信用风险产生抑制作用。因此,本文提出如下研究假设:

H1.数字金融发展与商业银行信用风险呈现非线性的“倒U形”关系。

随着以互联网企业为平台的数字金融迅速发展,其在存款市场与商业银行的竞争日趋激烈。数字金融凭借降低交易成本、提高资金收益和改善客户体验等方面的优势吸收了大量客户资金,这些资金最终会以利率更高的银行间市场拆借、协议存款以及委托理财等方式重新回到商业银行,这无疑间接增加了商业银行的负债成本,商业银行因而不得不投资于高风险贷款项目以覆盖其不断增加的揽储成本,进而会加剧商业银行信用风险。另一方面,商业银行为增加利息收入,可能会形成过度投资行为,企业被商业银行的过度投资所激励,会扩大自身产能,导致产能过剩现象。企业产能过剩会导致产品市场竞争加剧,企业现金流回笼难度加大,偿还商业银行贷款压力增加,进而加剧商业银行的信用风险。因此,本文提出如下研究假设:

H2.数字金融发展通过负债成本传导渠道对商业银行信用风险产生影响。

数字金融发展间接增加了银行负债成本,但是银行整体负债规模并未因此而减少,只是负债结构会发生较大变化,即银行越来越依赖同业负债等融资渠道补充资金。因同业负债无需缴纳存款准备金以及只需计提较少的风险资产准备,这就导致基于同业负债的贷款投放规模大幅增加。基于同业负债的贷款投放需经过多层通道,一方面,其融资链条较长,贷款项目信息不对称较严重,贷后管理难度较大,这会增加商业银行信用风险;另一方面,其融资成本较高,融资需求方项目风险也较大,这也会增加商业银行信用风险。最后,基于商业银行同业负债的资产投放多对接特定的“通道类”会计投资项目,例如应收款项类投资、交易性金融资产或持有至到期金融资产类项目,这类套利型资产项目通常只有较少的风险资本拨备,具有较高的信用风险。因此,本文提出如下研究假设:

H3.数字金融发展通过负债结构传导渠道对商业银行信用风险产生影响。

三、研究设计

(一)变量选取

1.被解释变量。商业银行信用风险是指借款者主观上不愿意或是客观上没有能力按时履行贷款合同而造成实质性违约,导致银行贷款无法按时收回。本文选取不良贷款率作为商业银行信用风险(Risk)的测度指标,该指标能够直接反映商业银行信用风险的实际情况。

2.解释变量。数字金融主要业务模式是第三方支付、网络借贷和互联网货币基金等。考虑到网络借贷出现大面积违约风险,截至2020年底已被监管部门基本清零,同时互联网货币基金业务的开展依赖于第三方支付,两者间的相关性较强,本文选取第三方支付规模作为数字金融发展(DF)的测度指标①考虑到变量量纲的合理性,本文对第三方支付规模进行对数化处理。。实际上,这一选择也得到了许月丽等[16]、战明华等[17]、刘孟飞和王琦[18]、傅顺和裴平[19]的认同。

3.中介变量。根据前文的理论分析,负债成本(CD)和负债结构(DS)是数字金融发展影响商业银行信用风险的传导渠道。本文选取负债成本和负债结构作为中介变量,采用利息支出/计息负债总额作为负债成本的测度指标,采用同业负债/计息负债总额作为负债结构的测度指标②本文的同业负债包括同业拆入和同业存放。。

4.控制变量。已有研究和商业银行信用风险管理实践表明,银行规模(Size)、拨备覆盖率(PC)、创新能力(NII)、贷款占比(Loan)、净利差(NRM)、管理能力(MA)、总资产净利率(ROA)、国内经济发展(GDP)和货币政策(M2)等,也会在一定程度上影响商业银行信用风险。因此,本文选取这些变量作为控制变量。

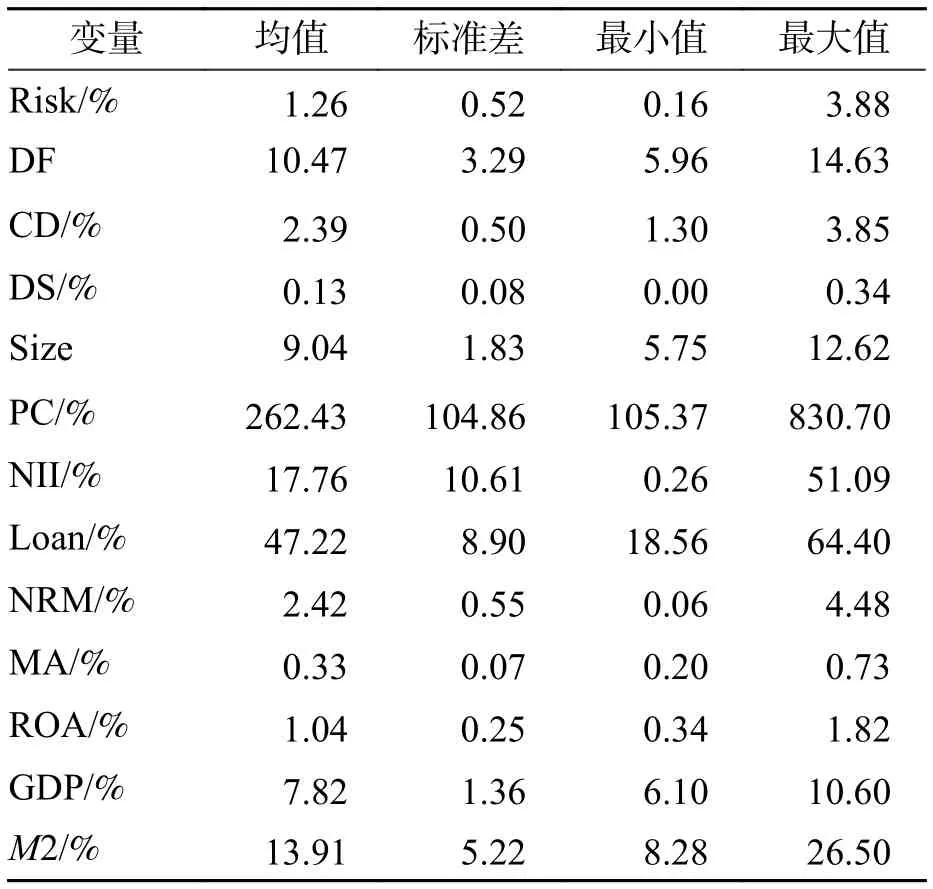

选定变量的类型、名称、符号和计算方法如表1所示。

表1 变量定义及其说明

(二)样本数据选择

本文选择2009—2019年中国37家上市银行③37家上市银行为:工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、平安银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、兴业银行、光大银行、中信银行、浙商银行、邮储银行、宁波银行、江阴银行、张家港行、郑州银行、青岛银行、青农商行、苏州银行、无锡银行、江苏银行、杭州银行、西安银行、南京银行、渝农商行、常熟银行、北京银行、上海银行、长沙银行、成都银行、紫金银行、贵阳银行、苏农银行、厦门银行。年度数据为研究样本,这主要是基于三方面的考虑:一是样本数据的代表性,截至2019年底,样本银行资产累计为188.3万亿人民币,约占银行业整体资产的66.7%,可以较好体现数据选择的代表性④样本银行资产数据来自Wind咨询。根据中国人民银行官网提供的数据,截至2019年底,银行业总资产为282.5万亿人民币。。二是样本数据的可靠性,上市银行披露的财务数据不仅经过第三方机构审核,而且还要接受市场投资者和监管部门的监督,相关数据具有可靠性。三是样本数据的可得性,因为难以获得2009年前数字金融发展的公开统计数据,所以本文选择的样本区间是2009—2019年。本文研究选取的第三方支付规模和37家上市银行相关数据来自Wind咨询,宏观经济数据来自国家统计局官网。

(三)描述性统计

在选定研究变量和样本数据后,对其进行描述性统计,以观察各变量的统计特征,如表2所示。

表2 变量描述性统计结果

表2显示,被解释变量商业银行信用风险(Risk)的均值为1.26%,最小值和最大值分别为0.16%和3.88%,表明不同上市银行在样本时期内的信用风险具有明显差异;解释变量数字金融发展(DF)的均值为10.47,最小值和最大值分别为5.96和14.63,表明数字金融在样本时期内发展迅速;中介变量负债成本(CD)的均值为2.39%,最小值和最大值分别为1.30%和3.85%,表明不同上市银行在样本时期内的负债成本差异较大;中介变量负债结构(DS)的均值为0.13%,最小值和最大值分别为0.001%和0.34%,表明不同上市银行在样本时期内对同业负债依赖程度差异大。考虑到本文研究的重点,在此不再赘述控制变量的统计特征。

(四)实证模型构建

1.基准模型。在检验数字金融发展对商业银行信用风险的影响时,因为商业银行信用风险一般存在时间上的连续性,且模型可能出现遗漏变量、测量误差以及反向因果等原因导致的内生性问题,所以选择动态面板模型并采用SYS-GMM两步法进行估计①本文选择系统广义矩估计(SYS-GMM)两步法,主要是因为两步法估计得到的标准误不容易受到异方差的干扰。。通过在实证模型中加入商业银行信用风险的多阶滞后项,以期较准确地反映商业银行信用风险的连续性特征,其具体滞后阶数由序列相关检验和过度识别检验共同确定。另外,在实证模型中纳入解释变量平方项,以检验数字金融发展对商业银行信用风险的非线性关系。本文设定的基准模型表达式为

其中,i表示上市银行,i=1,2,···,37;t表示年份,t=2009,2010,···,2019;Riskit表示i银行第t年的信用风险;表示 Risk 的1~j阶滞后项与系数项乘积之和;DFt表示第t年的数字金融发展;DFt×DFt表示第t年数字金融发展的平方项;Controlkit表示银行层面的控制变量,k表示控制变量个数,k=3,4,···,9,其包含的控制变量 Sizeit表示i银行第t年的银行规模,PCit表示i银 行第t年的拨备覆盖率,N IIit表示i银行第t年的创新能力,Loanit表示i银行第t年的贷款占比,N IMit表示i银行第t年的净利差,MAit表示i银行第t年的管理能力,ROAit表示i银行第t年的总资产净利率;宏观经济层面控制变量 G DPt表示第t年的国内经济发展,M2t表示第t年的货币政策;α0表示常数项;α1表示数字金融发展对商业银行信用风险的影响系数;α2表示数字金融发展平方项对商业银行信用风险的影响系数;α3~α11分别表示各控制变量对商业银行信用风险的影响系数;εit表示随机误差项。当系数 α1显著为正且系数 α2显著为负时,则表示数字金融发展与商业银行信用风险之间是非线性的“倒U形”关系。

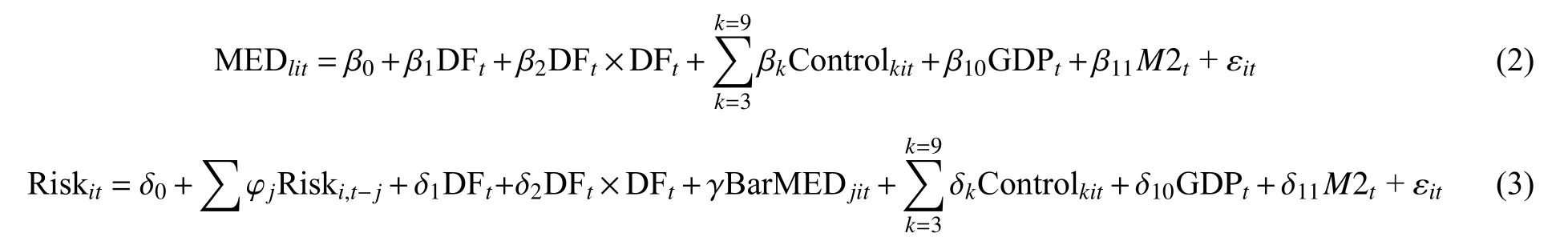

2.中介效应模型。参考裴平和傅顺[20]的研究,采用中介效应模型检验数字金融发展通过负债成本传导渠道和负债结构传导渠道对商业银行信用风险产生的影响。在式(1)的基础上,设定的中介效应模型表达式为

其中,M EDlit分别表示两个被解释变量,l=1,2,即i银行第t年 的负债成本或负债结构;β0表示常数项;β1表示数字金融发展对负债成本或负债结构的影响系数;β2表示数字金融发展平方项对负债成本或负债结构的影响系数;β3~β11分别表示各控制变量对负债成本或负债结构的影响系数。式(2)中其他变量含义与式(1)中一致。

式(3)中,BarMEDlit分别表示两个中介变量,l=1,2,即i银行第t年的负债成本或负债结构;δ0表示常数项;δ1表示数字金融发展对商业银行信用风险的影响系数;δ2表示数字金融发展平方项对商业银行信用风险的影响系数;γ表示负债成本或负债结构对商业银行信用风险的影响系数;δ3~ δ11分别表示各控制变量对商业银行信用风险的影响系数。式(3)中其他变量含义与式(1)中一致。

在判断中介效应存在性时,借鉴张红伟等[21]、王晰等[22]的研究,如果模型式(2)中系数 β1或 β2、模型式(3)中系数 γ均显著,则说明中介效应存在。进一步观察模型式(3)中系数 δ1或δ2,若系数显著,则说明中介变量起到了部分中介效应;若系数 δ1和 δ2均不显著,则说明中介变量起到了完全中介效应。最后,若模型式(2)中系数 β1和 β2、模型式(3)中系数 γ仅有一个显著,则需要通过Sobel检验判断中介效应是否存在。

四、实证检验结果及其说明

(一)基准回归结果

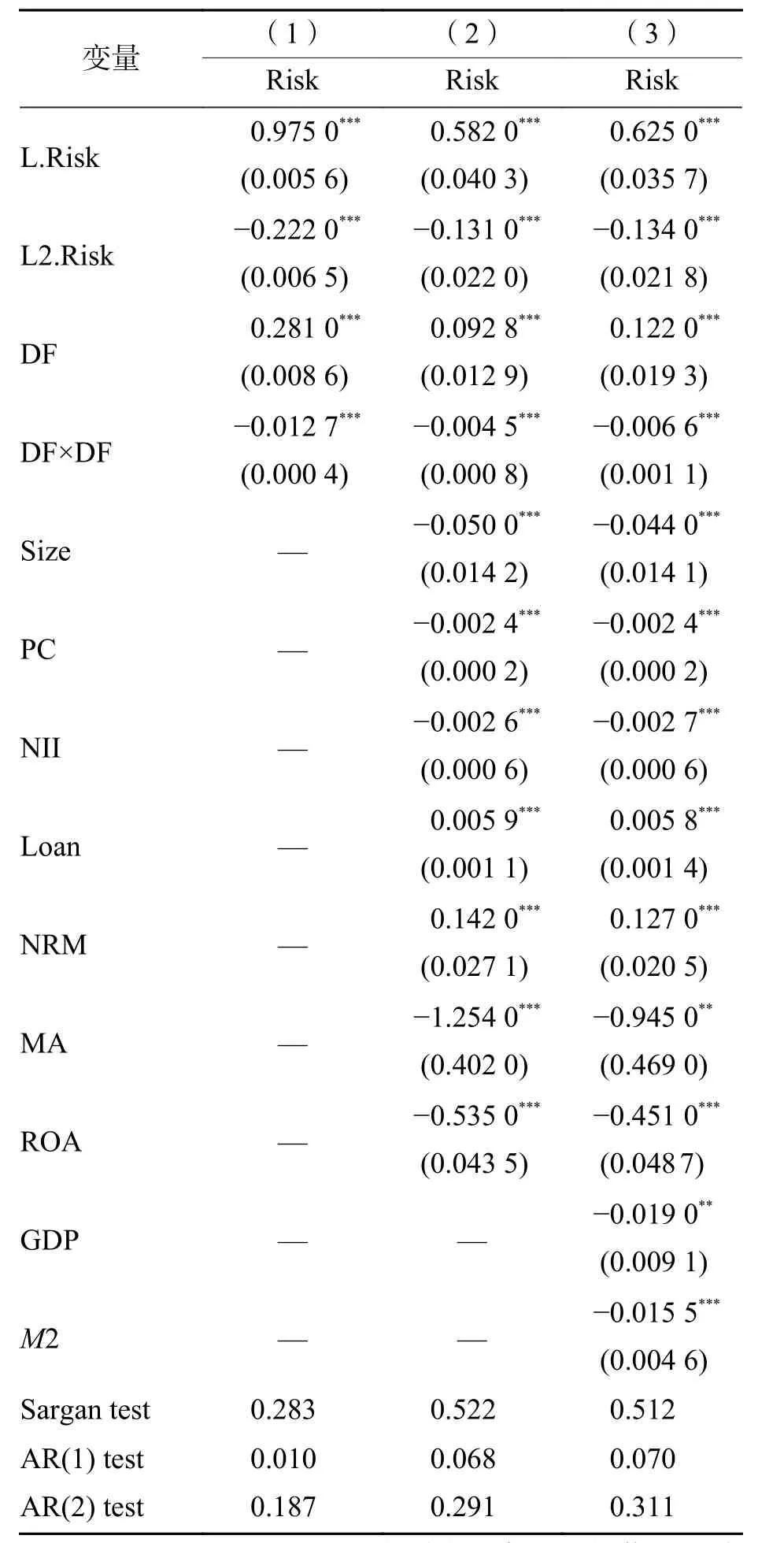

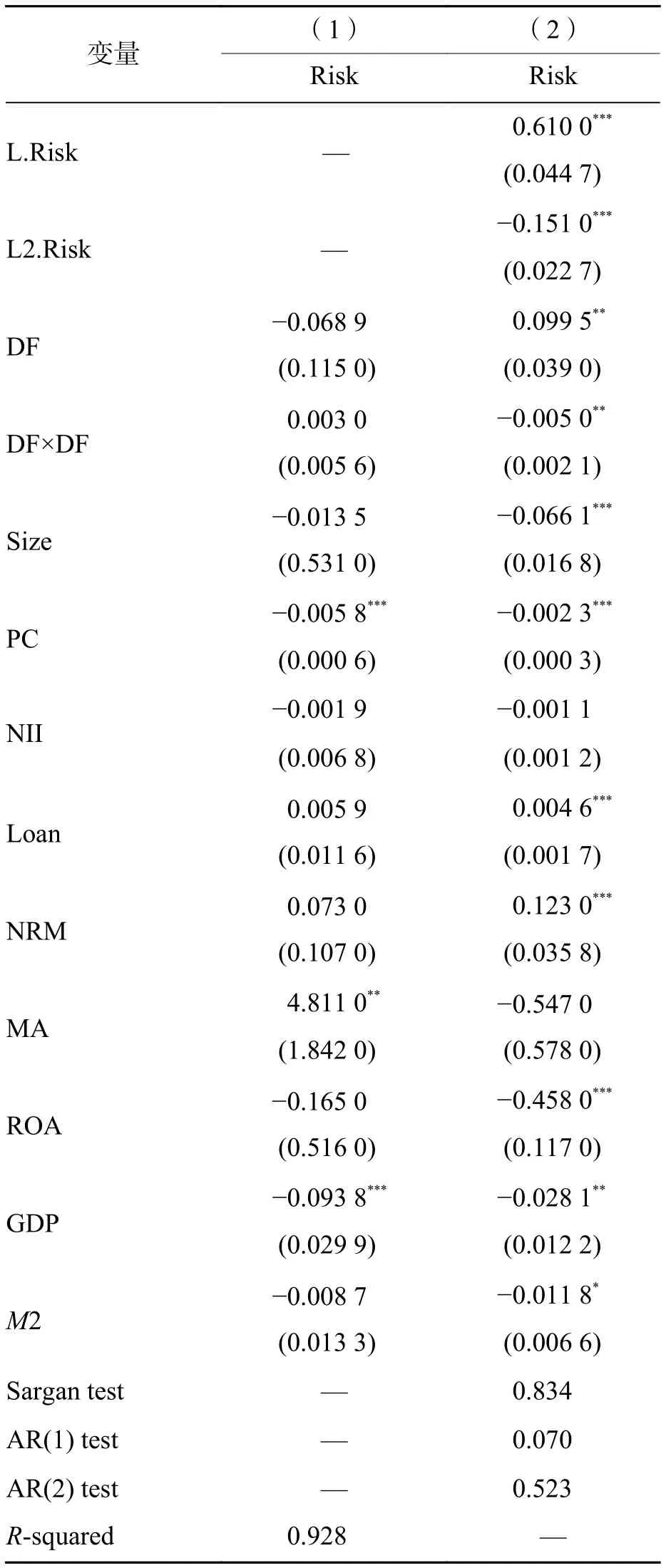

为检验数字金融发展对商业银行信用风险的影响,将解释变量和控制变量分别纳入基准模型式(1)中,并采用SYS-GMM两步法进行估计。基准模型式(1)的序列相关检验和过度识别检验共同表明,式(1)纳入商业银行信用风险的二阶滞后项最为合理。表3列(1)是只纳入数字金融发展及其平方项的回归结果;表3列(2)是纳入数字金融发展及其平方项和银行层面控制变量的回归结果;表3列(3)是纳入数字金融发展及其平方项和所有控制变量的回归结果。

表3 数字金融发展对商业银行信用风险的影响

表3中AR(1) test的P值均小于0.1,且AR(2) test的P值均大于0.1,表明动态面板模型通过一阶序列相关检验而未通过二阶序列相关检验,因此满足SYS-GMM估计的前置条件;工具变量的Sargan test结果均未通过10%水平的显著性检验,表明动态面板模型使用的工具变量是有效的。表3中L.Risk和L2.Risk系数均在1%水平上通过显著性检验,表明商业银行信用风险的调整存在时间上的连续性,即选择动态面板模型是合理的。另外,在逐步加入银行层面和宏观层面控制变量的过程中,表3中数字金融发展及其平方项的系数正负号和显著性水平均未发生实质性改变,三个回归结果表明数字金融发展对商业银行信用风险的影响是一致的。因为表3列(3)是纳入了所有控制变量的回归结果,能够较好地控制银行层面和宏观层面因素对商业银行信用风险产生的影响,所以本文主要对表3列(3)的回归结果进行分析。

表3列(3)显示,数字金融发展(DF)及其平方项(DF×DF)的影响系数分别为0.122 0、-0.006 6,均通过1%的显著性水平检验,表明数字金融发展与商业银行信用风险呈现非线性的“倒U形”关系,即数字金融发展初期以竞争效应为主,增加了商业银行信用风险,而当数字金融发展超过拐点后,数字金融发展就以技术溢出效应为主,会降低商业银行信用风险。进一步计算得到拐点值为9.24①拐点值计算公式为:- α1/2α2=-0.122 0/[2×(-0.006 6)]=9.24。,表明当数字金融发展的测度指标值低于9.24时,数字金融发展会增加商业银行信用风险,而当数字金融发展的测度指标值超过9.24时,数字金融发展则会降低商业银行信用风险。因此,假设H1成立,即数字金融发展与商业银行信用风险呈现非线性的“倒U形”关系。

表3列(3)还显示,银行规模(Size)的影响系数为-0.044 0,通过1%的显著性水平检验,表明银行规模越大,商业银行信用风险越小;拨备覆盖率(PC)的影响系数为-0.002 4,通过1%的显著性水平检验,表明拨备覆盖率越大,商业银行信用风险越小;创新能力(NII)的影响系数为-0.002 7,通过1%的显著性水平检验,表明创新能力越强,商业银行信用风险越小;贷款占比(Loan)的影响系数为0.005 8,通过1%的显著性水平检验,表明贷款占比越高,商业银行信用风险越大;净利差(NRM)的影响系数为0.127,通过1%的显著性水平检验,表明净利差越高,商业银行信用风险越大;管理能力(MA)的影响系数为-0.945,通过5%的显著性水平检验,表明管理能力越强,商业银行信用风险越小;总资产净利率(ROA)的影响系数为-0.451,通过1%的显著性水平检验,表明总资产净利率越大,商业银行信用风险越小;国内经济发展(GDP)的影响系数为-0.019,通过5%的显著性水平检验,表明国内经济发展水平越高,商业银行信用风险越小;货币政策(M2)的影响系数为-0.015 5,通过1%的显著性水平检验,表明货币政策越宽松,商业银行信用风险越小。

(二)中介效应检验

基于前文的理论分析,这里对数字金融发展影响商业银行信用风险的负债成本传导渠道和负债结构传导渠道进行中介效应检验。

1.负债成本传导渠道

数字金融发展与银行直接竞争,分流了部分客户存款,间接提高了计息负债成本,银行为稳定收益,会被迫向风险较高的项目投放贷款,进而对信用风险产生影响。本文以负债成本为中介变量,检验数字金融发展通过负债成本传导渠道对商业银行信用风险产生的影响。表4列(1)的回归结果是数字金融发展对商业银行信用风险的影响,表4列(2)的回归结果是数字金融发展对负债成本的影响①在对银行负债成本采用动态面板模型SYS-GMM两步法进行估计时发现,银行负债成本的滞后项不显著,也未通过序列自相关检验,表明数字金融发展对银行负债成本的影响仅存在于当期,不存在时间上的连续性,故采用静态面板模型的固定效应估计。,表4列(3)的回归结果是加入中介变量负债成本后,数字金融发展对商业银行信用风险的影响。

表4 中介效应检验结果

根据中介效应检验规则,表4列(2)中数字金融发展及其平方项对负债成本的影响系数,表4列(3)中负债成本对商业银行信用风险的影响系数,均在1%水平上通过显著性检验,表明负债成本的中介效应是存在的。表4列(3)还显示,在加入中介变量负债成本后,数字金融发展及其平方项对商业银行信用风险的影响系数仍然显著,这表明负债成本传导渠道只是部分中介效应。因此,假设H2成立,即数字金融发展通过负债成本传导渠道对商业银行信用风险产生影响。

2.负债结构传导渠道

数字金融发展与银行在零售存款市场的竞争削弱了银行吸储能力,银行越来越依赖同业负债等批发性融资渠道来补充资金,银行负债结构因此而改变,进而会影响商业银行信用风险。本文以负债结构为中介变量,检验数字金融发展通过负债结构传导渠道对商业银行信用风险产生的影响。表4列(4)的回归结果是数字金融发展对负债结构的影响①在对银行负债结构采用动态面板模型SYS-GMM两步法进行估计时发现,银行负债结构的滞后项不显著,也未通过序列自相关检验,表明数字金融发展对银行负债成本的影响仅存在于当期,不存在时间上的连续性,故采用静态面板模型的固定效应估计。,表4列(5)的回归结果是加入中介变量负债结构后,数字金融发展对商业银行信用风险的影响②本文选用商业银行信用风险的四阶滞后项得到表5列(3)的回归结果。因为式(3)的序列相关和过度识别检验共同表明其纳入商业银行信用风险四阶滞后项最为合理。由于商业银行信用风险的滞后项并不影响本文研究的重点,在此未列出商业银行信用风险三阶和四阶滞后项的回归结果,如读者需要,可与作者联系。。

根据中介效应检验规则,表4列(4)中数字金融发展及其平方项对负债结构的影响系数、表4列(5)中负债结构对商业银行信用风险的影响系数,均在1%水平上通过显著性检验;表明负债结构的中介效应是存在的。表4列(5)还显示,在加入中介变量负债结构后,数字金融发展及其平方项对商业银行信用风险的影响系数仍然显著,这表明负债结构传导渠道只是部分中介效应。因此,假设H3成立,数字金融发展通过负债结构传导渠道对商业银行信用风险产生影响。

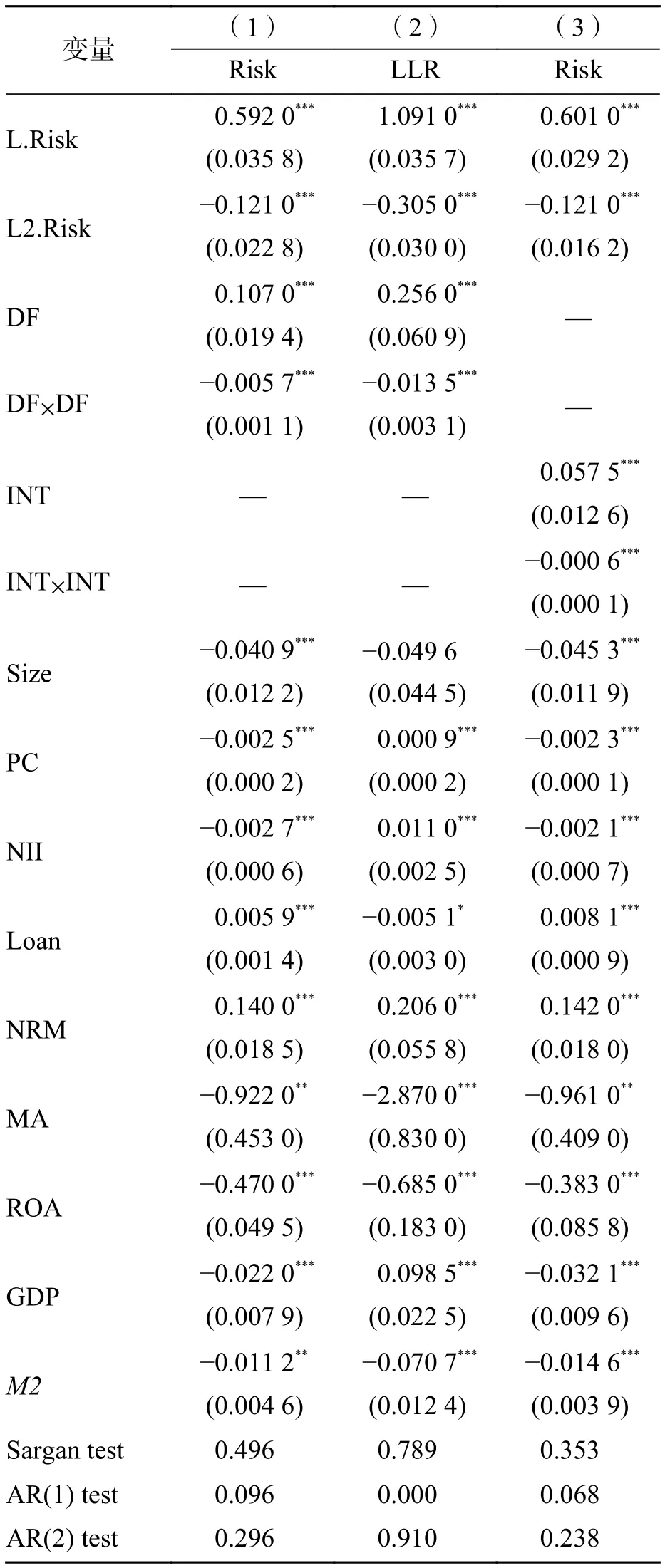

(三)异质性检验

在检验数字金融发展对商业银行信用风险影响的基础上,为进一步考察数字金融发展对不同类型商业银行信用风险影响的差异,将全样本划分为五大国有控股银行③五大国有控股银行分别为:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和中国交通银行。(简称五大行)和其他银行(简称非五大行)两个子样本进行实证检验。表5列(1)的回归结果是数字金融发展对五大行信用风险的影响④在对五大行子样本的动态面板模型估计时发现,被解释变量滞后项不显著,也未通过序列自相关检验,故采用静态面板模型的固定效应估计。;表5列(2)的回归结果是数字金融发展对非五大行信用风险的影响。

表5 按商业银行类型的异质性检验结果

表5列(1)显示,数字金融发展及其平方项的影响系数分别为-0.068 9和0.003 0,但均未通过显著性检验,其可能的原因是五大行在政府资源、资金规模和客户基础等方面具有明显优势,面对数字金融异军突起,五大行具有较强抵抗力;另外,五大行多将信贷资金配置给国有企业或者信用程度较高的民营大企业,对信用风险的管理水平也较高,因此数字金融发展对五大行产生的冲击不显著。

表5列(2)显示,数字金融发展及其平方项的影响系数分别为0.099 5和-0.005 0,均通过5%的显著性水平检验,这表明数字金融发展与非五大行信用风险呈现“倒U形”关系,且拐点值为9.95⑤拐点值计算公式为:- α1/2α2=-0.009 5/[2×(-0.005 0)]=9.95。,即当数字金融发展的测度指标值低于9.95时,数字金融发展会增加非五大行信用风险,而当数字金融发展的测度指标值超过9.95时,数字金融发展会降低非五大行信用风险。

(四)稳健性检验

为确保基准回归结果的可信性和非随机性,本文从对样本数据进行缩尾处理、更改商业银行信用风险的测度指标和更改数字金融发展的测度指标三方面验证基准回归结果的稳健性。

1.对样本数据进行缩尾处理。对选定连续变量进行1%水平的双边缩尾处理,以减轻离群值对回归结果产生的偏误,其结果如表6列(1)所示。

表6 稳健性检验结果

2.更改商业银行信用风险的测度指标。银行通常会对自身信用风险大小进行预判,并且用贷款减值准备金来覆盖实际信用风险的发生。因此,可以用贷款减值准备与贷款总额的比值(LLR)代替不良贷款率作为商业银行信用风险的测度指标,对式(1)重新回归,其结果如表6列(2)所示。

3.更改数字金融发展的测度指标。借鉴谢绚丽等[23]的研究,数字金融发展是以互联网为底层技术的,两者间密切相关,可以用互联网普及率(INT)①互联网普及率数据由作者根据《中国互联网发展状况统计报告》整理而得。代替第三方支付规模作为数字金融发展的测度指标,对式(1)重新回归,其结果如表6列(3)所示。

表6列(1)显示,数字金融发展及其平方项的影响系数分别为0.107 0和-0.005 7,均通过1%的显著性水平检验,表明在对样本数据进行1%水平的双边缩尾处理后,数字金融发展与商业银行信用风险间仍呈现“倒U形”关系,基准回归结果是稳健的。

表6列(2)显示,数字金融发展及其平方项的影响系数分别为0.256 0和-0.013 5,均通过1%的显著性水平检验,表明在改变商业银行信用风险的测度指标后,数字金融发展与商业银行信用风险间仍呈现“倒U形”关系,基准回归结果是稳健的。

表6列(3)显示,数字金融发展及其平方项的影响系数分别为0.057 5和-0.000 6,均通过1%的显著性水平检验,表明在改变数字金融发展的测度指标后,数字金融发展与商业银行信用风险间仍呈现“倒U形”关系,基准回归结果是稳健的。

五、结论与建议

在数字金融蓬勃发展的背景下,本文将数字金融发展纳入商业银行信用风险的理论分析框架中,并基于2009—2019年中国37家上市银行的样本数据,采用SYS-GMM模型和中介效应模型,实证检验了数字金融发展对商业银行信用风险的影响及其传导渠道,其主要结论是:(1)从总体看,数字金融发展与商业银行信用风险呈现“倒U形”关系,即数字金融发展初期以竞争效应为主,加剧了商业银行信用风险;当数字金融发展越过拐点后,数字金融发展就以技术溢出效应为主,会降低商业银行信用风险,并且当前数字金融发展的测度指标值位于拐点右侧,继续发展数字金融有利于降低商业银行信用风险。该结论经过三个方面的稳健性检验后,仍然成立。(2)数字金融发展与银行直接竞争,分流了部分客户存款,增加了银行负债成本,削弱了银行吸储能力,改变了银行负债结构,并通过负债成本和负债结构传导渠道对商业银行信用风险产生影响。(3)数字金融发展对不同类型商业银行信用风险的影响具有异质性,即数字金融发展并未对五大行信用风险产生显著影响,数字金融发展与非五大行信用风险呈现“倒U形”关系。

基于上述研究结论,特别是为加强商业银行信用风险管理能力,本文的主要建议是:(1)现阶段,数字金融发展对商业银行信用风险的影响已越过拐点值,其竞争效应正在减弱,技术溢出效应逐渐增强。银行应该积极吸收数字金融发展带来的技术溢出效应,在发挥自身原有优势的同时,充分运用大数据、云计算和人工智能等技术降低信用风险管理成本和提高信用风险管理效率,进而为加强商业银行信用风险管理夯实基础。(2)面对存款业务领域的激烈竞争,银行不应该过度依赖同业负债等融资渠道,而是要运用大数据、云计算、区块链和人工智能等技术优势扩宽存款渠道,以不断增加低成本的客户存款,降低计息负债成本;应积极拓展中长期客户存款,优化同业负债在银行负债结构中的比重,以降低对短期批发性融资的依赖。(3)银行要根据自身发展现状实行有差别的信用风险管理数字化转型。五大行资金雄厚、客户基础稳固和人才储备充足,数字金融发展对其信用风险产生的负面影响较小。在信用风险可控的前提下,五大行应通过自建科技子公司或与知名互联网企业合作,加快商业银行信用风险管理数字化转型。非五大行则要关注数字金融发展对其存款业务产生的冲击,减轻对高成本负债来源的依赖和优化自身的负债结构,并且与其他中小银行结成数字金融科技联盟,实现成本和风险共担,进而稳步提高信用风险管理水平。(4)不论是五大行还是非五大行,都要积极引进高层次的IT人才,打造一支既懂金融风险管理又懂信息技术的复合型信用风险管理团队,同时将大数据技术应用到信用风险管理和信用评级中,建立有效的信用风险监控和预警模型,进而为防范化解信用风险提供必要的人才和技术支撑。