明长城居庸关防区军事聚落与驻军聚集特征

2023-01-14张玉坤李松洋谭立峰吴一龙

张玉坤 李松洋 谭立峰 吴一龙

关键词:明长城;居庸关;居庸关防区;军事聚落;数据库;聚集性

“居庸”一词虽现指北京昌平关沟风景区内的居庸关关城遗址,但最早可以追溯到战国时期《吕氏春秋》中的“天下九塞”。历史上居庸的地理范围一直处于动态变化,并不局限于一座关城,而是以居庸关关沟为核心的京师西北防区。这个防区扩大的过程经历了近两千年的发展,在明代达到顶峰又逐渐收缩。这种防区扩大的现象在明长城关城一类重要节点聚落中尤为显著。由于明长城体系的复杂和庞大,任何一座关城并非独立存在,而是形成具有层级性的子防御系统。居庸关作为明代抵御西北部族入侵的最后一道防线,仅关城一点远不足以形成稳固的防御屏障,所以在明长城体系下居庸关关城仅为狭义居庸关,是广义居庸关防区的重要组成部分。

然而在现有对居庸关长城的研究中,大多局限在居庸关关城的历史价值和建造方法,缺少对居庸关防区内战事分布与其对应军事资源布局的分析,难以理清居庸关防区内军事系统的层级结构,以及其蕴含的军事防御思想。如在明长城体系中居庸关防区西部聚集了约一半的防区军事资源,军事地位不亚于由居庸关、八达岭、岔道城、上关城和南口城组成的关沟核心。然而这些原属居庸关西路的长城聚落现并未纳入居庸关风景区的保护规划之中,忽视了对居庸关防区完整性的保护。此外,长期以来此类中国古代传统军事聚落的研究局限在聚落史、战争史、建筑史领域,缺少使历史文献数字化可视化的研究方法,缺少结合地理信息的空间分析,也缺少应用统计学、几何学手段的定量分析。因此,有必要提炼史料中有效的数字信息与自然地理信息相结合,更直观地展现军事资源分布特征,揭示军事体系的作用机制。对明长城中此类大型关城和其他古代军事聚落的研究均有借鉴意义。

一、居庸关长城的防御范围演变

(一)明代以前居庸关与关沟的形成

1.上古九州时期——居庸地名的产生

据《西关志》记载“居庸关,古禹贡冀州之城”[1],“冀州”的地理概念首次出现在《尚书·禹贡》,被称为九州之首,这代表居庸地名在上古九州时期便已存在,位于冀州西北部。此后按殷制分冀州为冀、幽两州,按周制又分冀州为冀、幽、并三州,如同《西关志》中记载居庸关“陶唐属幽都,有虞属幽州。夏商省幽入冀。周职方仍属幽州。”[2]即居庸在唐尧、虞舜、夏禹至周代均属幽州,并位于幽州西侧(图1)。

2.春秋战国至两汉时期——居庸关的形成

春秋战国时期各国开始在国境边界上借助险要地形设防,居庸一带开始属燕国管辖,燕国疆域与古幽州相近,北部与东胡接壤,战乱频发,燕国首次在居庸设塞,与令疵塞(或称卢龙塞)共同成为燕国西北侧军事要地(图2),边境协同防御的军事性开始显现。但此时燕国所筑长城自现今张家口一带延伸至赤峰围场,未与居庸地区的军事防御聚落相连。秦统一中原后居庸属上谷郡,仍处在秦长城线内侧,并未与长城主体边墙连接。发展至西汉,朝廷最初在此置县,即居庸县。公元前120年汉代复修长城并部分向内延伸,始建居庸关乘鄣并首次在此设关。考古学者曾在内蒙古和林格尔东汉墓发现《过居庸关图》壁画(图3),画面描绘了墓主人鲜卑、乌桓部族的最高长官护乌桓校尉在更始元年(公元23年)十月,经居庸关前往草原的情景,题字中就包含“居庸关”字眼[3]。证明在公元23年以前即西汉末期,居庸关便已设立,并成为与北部少数民族往来的重要通道。

3.南北朝至辽金元时期——居庸关关沟的形成

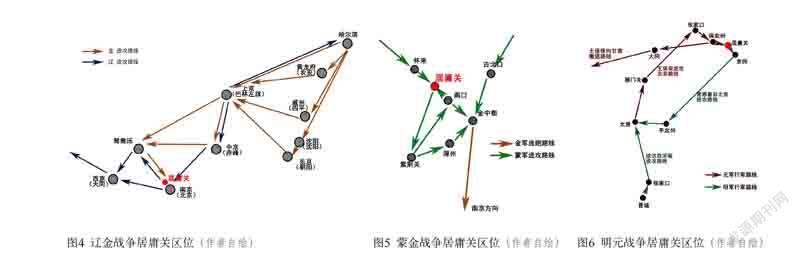

自北魏起历史文献中提及居庸一带的关城时,开始出现“军都关” “上关” “居庸下口” “纳款关” “蓟门关”等表述。学界普遍认为这一时期至少出现了居庸关、军都关两关并置的情形,并很可能在关沟设有多道关卡,关沟沿线均被启用[4]。至唐太宗、武则天时期,边境侵扰繁多,朝廷对居庸关沟一带的军事力量部署开始增加。至后梁乾化元年至三年(911-913年)晋王攻占幽州,后晋高祖石敬瑭割地拉拢契丹,居庸一带便开始由西北部族管理。这一阶段,居庸长期处于辽、金版图变化的边界,是辽金战争(图4)和蒙金战争(图5)中的重要节点。发展到元世祖至元四年(1267年),忽必烈迁都北京,居庸关关沟成为皇帝往返元大都(北京)和元上都(锡林郭勒盟)的必经之路,在现今上关、居庸关和南口城三处均设城池[5],并修建了众多为皇家所用的行宫、寺庙。在元代较长时间内的安定局势下,居庸关关沟的各类生产生活设施建设逐渐完善。

(二)明洪武至正统——居庸关防区的形成

明代起在北边部族的持续威胁和明长城修筑的大背景下,居庸关的防御范围逐渐扩大,重要性逐渐攀升。元朝末年农民起义不断,国力迅速衰退,洪武元年(1368年)朱元璋在南京称帝后明军版图快速扩张,七月遣徐达、常遇春一路“拔居庸关,破怀来,执宋忠,取密云,克遵化,降永平”[6]。元主自居庸关关沟出逃至元上都,后经山西逃往甘肃[7](图6)。洪武二年(1369年)徐达驻守北京时,便组织在居庸关关沟修筑关城,表明明朝立国之初就十分重视居庸关的防御。永乐十九年(1421年)明成祖迁都北京,整个太行山脉沿线聚落守卫京师的作用极为凸显,居庸关被称为京师最后一道防线,整个永乐年间朝廷均在大举修缮周边各类防御设施。依据《明实录》中有关居庸關一带军事聚落营建活动的记载,按修建时间标注在地图中(图7)。其中蓝色部分为洪武至正统年间建成的军事聚落,集中在关沟南侧居庸关关城至南口城和防区西部。其中最大规模的修筑集中在永乐初期。南口城、上关城设立于永乐二年(1404年),八达岭下、石峡口下、长峪城下、横岭城下,以及白羊口西侧下属共约50座隘口均建于此时[8],接近居庸关所辖聚落总数的一半,关沟和西侧防御体系已见雏形。但此时该防御网疏密不均,联动防御能力较差,至正统末年土木之战爆发,明朝廷损失惨重,证明居庸关一带的抵御重击的能力薄弱,与宣大山西腹地相互驰援的作用也未能充分发挥。

(三)明景泰至嘉靖——居庸关防区的扩大

土木之变的惨败令朝廷意识到京师西北屏障防御力的不足,景泰元年(1450年)起朝廷首先增加了京师周边的军事力量,同年在居庸关设公馆,开始修缮关城并扩大瓮城。至景泰六年(1455年)毕功立碑,居庸关防区迎来其建设高潮。如图7所示,红色部分关沟内八达岭城[建于弘治十八年(1505年)]和岔道城[建于隆庆五年(1571年)]的前哨组团与防区内东西边缘聚落均建于景泰至嘉靖年间。此外,这一阶段朝廷频繁统一修筑居庸关防区沿线城堡、边墙,尤为重视区域性的防御建设。修缮了山海关至居庸关沿线的长城和堡寨,并陆续向西南增筑了今张家口怀来县、北京昌平区、保定涞水县境内墙体,万历十年(1582年)才修筑完毕[9]。至此居庸关防区内长城边墙形成自西至东,从桂枝庵到大营盘,到黄楼院,到石峡口,到八达岭,结束于石佛寺的走势(图7)。对应的现今行政范围包含北京市门头沟区、延庆区、昌平区,张家口市怀来县和保定市涞水县(图8)。

(四)明嘉靖以后——居庸关防区的收缩

明隆庆起朝廷持续加固修缮北部长城边墙,戚继光等著名将领组织空心地台的修建使得居庸关防区长城防御性提高。至明末随着京师西北战事频率降低,居庸关一带的威胁也逐渐降低,防区的军事性随之减弱。此后历史文献中鲜有对居庸关军事聚落建设的记载。至清朝实行“本朝不设边防,以蒙古部落为屏藩耳”的边防方针。此后国家不再修筑长城,居庸关防区的军事聚落也逐渐演化成一般村落,仅偶尔对居庸关关城进行小规模的修缮,但防区概念则逐渐消退。至民国时期,部分聚落如居庸关、南口城、白羊口等地是抗日战争和解放战争中的重要战场,但并未形成区域性的作战或管理方法,防区及关沟的概念已经消退。

二、明代居庸关防区军事聚落的层级体系与数据库建设

(一)明居庸关防区军事聚落子系统体系构建

对于明长城军事体系,学界已形成普遍的共识,即共包含镇-路-卫-所-堡-末端设施六个主体层级(图9)。但对于不同区域性子系统,在此基础上均有所调整,常省略或扩展某一环节。居庸关防区按照明长城九边十一镇体系划分,属昌镇管辖,居庸关关城本身属路城级别,下属13座堡城,分别位于关沟内和关沟外,其中关沟外部除2座驿堡外,其余7座堡城分为五路,各自管辖其下属的隘口等末端设施。所以居庸关防区的军事体系主要分为路-堡-隘口等末端设施三个层级(图10)。

(二)居庸关防区明长城聚落数据库建设

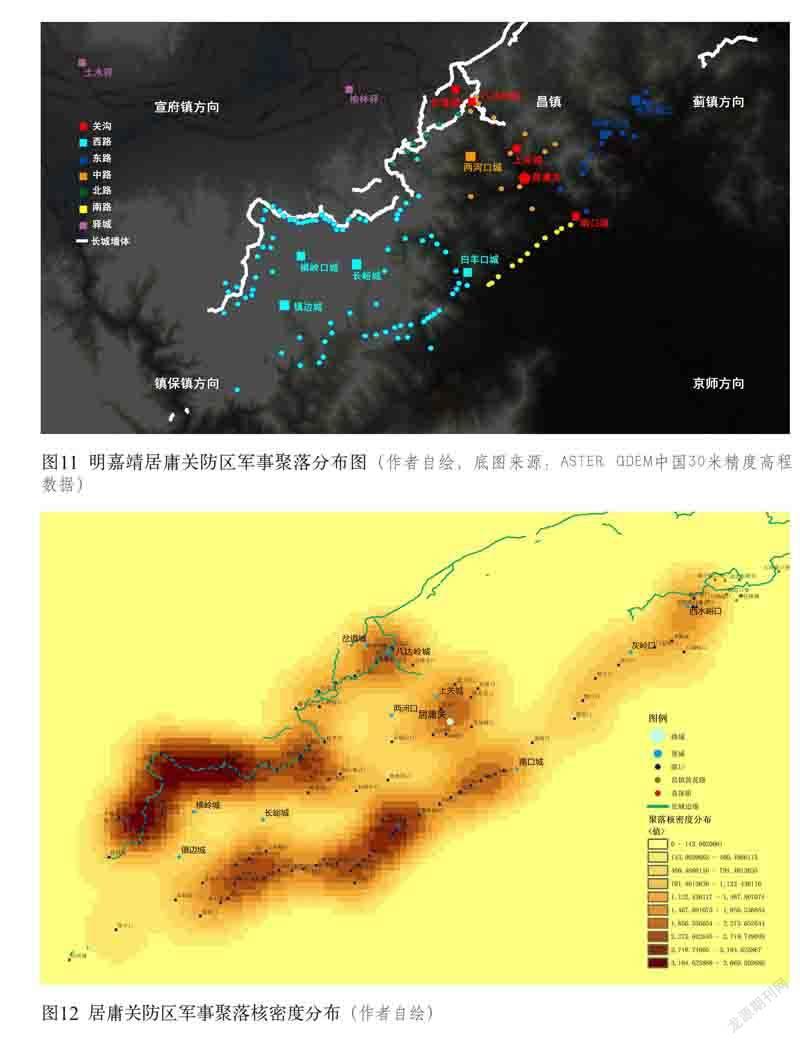

在居庸关防区聚落数量、规模最为庞大的明嘉靖后期,防区位于昌镇中心,分为五路聚落(图11)。其中中路、北路、南路辅佐关沟的防御,位置居中;东路聚落与蓟镇相连;西路聚落西部伴随嘉靖四十年(1561年)前后关沟西侧横岭城、白羊口城、长峪城及所辖隘口修建完毕向真保镇延伸,北部榆林驿、土木驿保障信息和物资的传递则与宣府镇紧邻。至此居庸关防区发展成熟,成为昌镇、蓟镇、真保镇和宣大山西腹地的中枢核心。嘉靖中后期防区内长城边墙以及东西南北中五路各级军事聚落的防御范围达到最大,与《四镇三关志》中记载“东自西水峪口黄花镇界九十里,西至镇边城坚子峪口紫荆关界一百二十里,南至榆河驿宛平县界六十里,北至土木驿宣府界一百二十里[10]”的边界相一致。

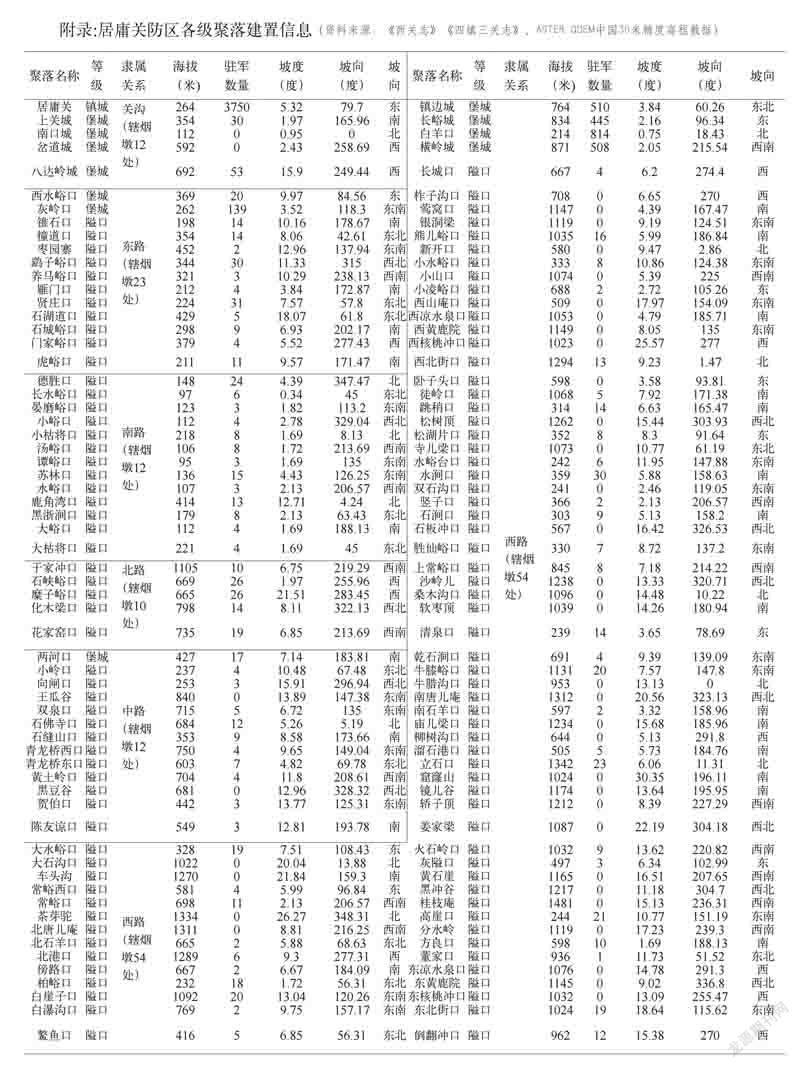

在这一时期关于居庸关聚落建设的史料中,最具代表性的即为嘉靖二十六年(1547年)起出任西关御史王士翘主持编撰的《西关志》[11]和时任兵备副使的刘效祖等人在万历四年(1576年)编成的《四镇三关志》[12]。本文有关居庸关防区军事资源的信息以此两本长城专题志书为主,并参考《明实录》中对明代战事的记载,结合现场踏勘调研和第三次全国文物普查报告,对各级军事聚落进行定位和军事资源信息整理。依据居庸关防区的层次体系,将从这些聚落信息(附录1)与地理信息(图11)一一对应,建立完整的历史与地理信息数据库。

三、明代居庸关防区军事聚落聚集特征

(一)军事聚落分布密度

对数据库中全部聚落进行核密度分析(图12)。一方面可以明显发现由西至东聚落密度依次降低,西路居首,关沟次之,东部聚落最为稀疏。防区内聚落密度最高处为西北方向长城边墙沿线和南侧的白羊口一带,均属防区西路。此外由附录1可知,西路所辖烟墩数量约为其余各路的5倍。所以西路聚集了防区一半以上的军事聚落。另一方面整个防区边缘聚落密度远大于腹地,防区边缘密集地分布着等级低规模较小的隘口、烟墩等末端设施,有较好的预警和信息传递能力。防区腹地以大型堡城为主,有较好的屯田练兵支援前线的能力,并且位置居中具有良好的可达性。

进一步分析各聚落的控制范围,计算防区全部聚落Voronoi图②(图13)。基于在ArcGIS平台中建立的点集,可以使用Thiessen工具计算此点集的Voronoi图。打开所得图层的属性表,可得到每个多边形的面积S。通过计算S集CV指数(离散系数),即标准差与平均值之比,可以判断该点集的聚集程度,分为以下三种情况:若点集集群分布,Voronoi图中每个多边形的面积变化巨大,则CV >64%;若点集均匀分布,Voronoi图中每个多边形的面积变化较小,则CV<33%;若点集随机分布,Voronoi图中每个多边形的面积變化适中,则64%≥CV≥33%[13]。

由于居庸关防区周边并无十分紧邻的其他长城聚落,处于最边缘的多边形无限延伸面积过大,所以去除最外围多边形对该组数据进行面积统计。结果表明,以上多边形面积的平均值为10.34平方千米,即平均每个聚落管辖约10平方千米的范围。又求得标准差为11.25平方千米,所以可得CV值为91.9%,远大于64%,代表居庸关防区聚落的分布有显著的聚集特征。以防区西部聚落为例,可以明显识别出腹地的横岭城、镇边城、长峪城控制力范围多边形的面积远大于防区边界一般隘口控制力范围多边形的面积,表现出明显的不均衡性。

(二)明代防区内聚落聚集度演变

图13所示的居庸关防区全部聚落Voronoi图为嘉靖后期居庸关防区建设基本完毕,体系发育成熟时的状态。所以这种不均衡性只能代表嘉靖末期军事聚落的分布具有明确的倾向性。但由于居庸关防区军事聚落的建设从洪武初年一直持續至嘉靖末期,同样这些军事策略的形成也不是一蹴而就的。选取正德末期和嘉靖初期两个代表性的时间节点,按当时已设立的军事聚落划分Voronoi图(图14、15)。将此三个时期的CV值进行对比(见表1),求得正德末期聚落分布CV值为81.6%,嘉靖前期为89.9%,至嘉靖末期增长为91.9%。即伴随聚落的建设,每个聚落辖区面积虽平均值降低,标准差降低,但聚集程度逐渐提高,其聚落布局的不均衡性日益凸显。很大程度上这与居庸关防区的战事分布有关,在《明实录》中记载的防区内发生的大型战事中,有一半发生在防区西路堡城,如西路白羊口、长峪城都屡受蒙军进攻。这使得嘉靖中期后朝廷在防区西路大兴土木[14],也意味着防区西路居首的军事策略逐渐明晰。

四、明代居庸关防区驻军数量聚集特征

(一)各级聚落驻军数量密度分布

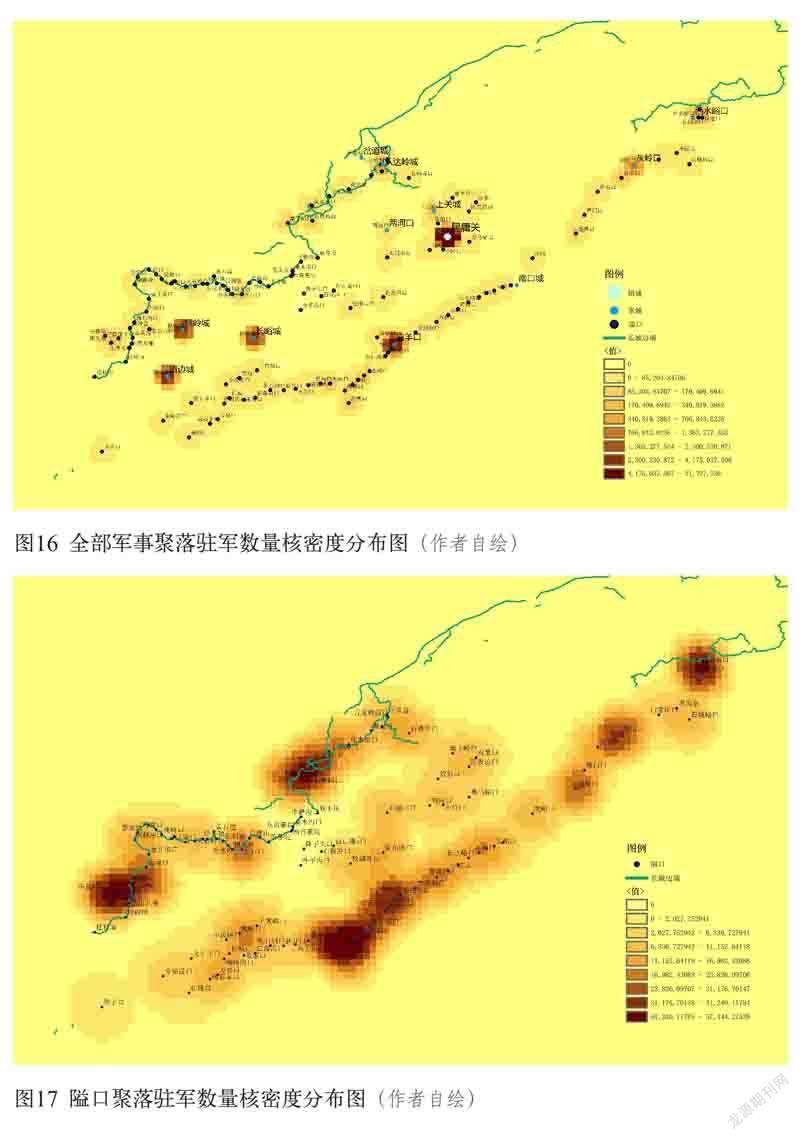

根据数据库中各聚落的驻军数量,绘制核密度分布图(图16),可发现居庸关关城和防区西路4座堡级聚落驻军数量远高于一般隘口。以居庸关关城驻军3750名为基准,是位列第2白羊口(814名)的近8倍,位列第8东路贤庄隘口(31名)的近120倍。关城(平均驻军数量3750名)-堡城(平均驻军数量281名)-隘口(平均驻军数量8名)三个层级体系驻军规模具有显著差异。

此外,防区驻军密度分布与聚落密度分布明显不同。除白羊口外,绝大部分的兵力均集结在防区腹地聚落密度较低的区域,防区边缘虽聚落密集但驻军数量却相对较少。这代表居庸关防区关城和堡城的兵力在防区内占有绝对重要的比例。这也使得由图16难以识别出隘口聚落的驻军分布特征。若仅比较五路隘口的驻军数量(图17),发现各隘口的驻军密集度并没有明显差异,分布较为均匀。

(二)驻军数量分布位序-规模测算

1.位序-规模法

位序-规模法是分形理论中Hausdorff维数的一种实践应用,是解释城镇规模体系的经典方法。城市的规模和该城市在国家所有城市按人口规模排序中位序的关系通常满足位序-规模分布,即Zipf模型[15]。以每个城市的人口数量和对应的大小位序建立双对数坐标散点图,其拟合程度越高,代表越符合分形基本特征。Hausdorff维数定义,用尺度r去衡量N的规模时,当r无限小时,N(r)则无限趋近于一个定值[16]:

当q无穷大时,体系中只有一个元素;当q=D=1时,首位规模大小与末位规模大小的比值等于样本数量,是最优化利用资源的体系;当q<1,D>1时,数量分布集中在中间位序,体系发育成熟,但首位城市的首位度不足。当q趋于0时,体系内每个样本相同[18]。

实际数据分析中,首先要计算实际数据与标准Zipf公式的拟合程度,在双对数乘幂散点图中求得拟合公式和拟合度R2[19]。数值上R²是无量纲系数,有确定的取值范围(0-1),针对不同问题该取值范围的衡量标准不同。当R²无限趋近于1时,代表该数量模型接近理想的分形体系。其次再比较q值和D值的大小,判断其数量分布的特征。

2.驻军数量分布位序-规模测算

利用ArgGIS密度分析虽然可以初步识别驻军数量的疏密分布,但仍难以判断这种驻军数量分布是否处于一个高效利用军事资源的状态,数量分布是否集中,首位垄断性是否显著,所以利用位序-规模法进行检验[20]。为防区内全部驻兵数不为零聚落的驻军数量进行排序,按位序-规模法则进行验算,绘制双对数乘幂散点图(见表2)。

首先对于路城-堡城-隘口三级聚落,代表拟合程度的R2=0.9452趋近于1,代表此数学模型适合于居庸关防区驻军数量分布。求得Zipf公式为y =1918.5x-1.513,即q远大于1,代表首位聚落的首位垄断性较强,且整体驻军数量分布较为分散。但尚不能确定这一垄断性是来自居庸关关城还是关城和堡城的共同作用,所以分别去掉居庸关关城和全部堡级聚落进行再次模拟。若仅去掉居庸关关城,统计对象为堡城和隘口时q=1.473,相比于全部聚落的q=1.513,仅下降了0.04。这意味着虽然居庸关关城的驻军数量处于领先地位,但居庸关防区驻军数量的垄断性不仅仅体现在居庸关关城,而是体现在全部堡级聚落。当统计对象仅为隘口级聚落时,q=1.008,非常趋近于1,代表各路隘口的驻军数量分布均衡等级合理,可以良好地使用各类资源。观察第一个散点图,最高点为居庸关关城驻军数量,关城与堡城之间的断层并没有第二个散点图中堡城与隘口的断层显著,而第三个散点图中全部隘口聚落数值点分布则没有断层。即整体上,居庸关防区各隘口的驻军分布均衡,关城及各堡级聚落共同集结了绝对数量的兵力,具有很强的首位垄断性。

(三)军事聚落分布与自然地形的相关关系

1.相关性检验

由于影响传统军事聚落建设的因素众多,为判断不同军事资源的分布分别受何种因素影响,并量化其影响程度,利用SPSS数据分析工具可对任意两组聚落要素进行相关性分析。首先进行Spearman correlation单调性检验,当Sig在0.01水平上显著时,代表两者具有相关关系。引入Correl值作为相关程度衡量标准,1≥Correl≥-1,当Correl为正代表两者正相关,为负代表负相关,绝对值越趋近于1代表相关性越强。

2.军事聚落分布与自然地形的相关关系

驻军数量分配也可能受到自然环境的限制。可以依据已建设的居庸关防区军事聚落数据库,讨论聚落驻军数量与坡度、坡向、海拔高度的相关关系。由于居庸关防区不同等级聚落的驻军数量差距悬殊,将除居庸关关城之外的剩余聚落分为隘口聚落和堡级聚落两类,分别与海拔、坡度、坡向、进行Correl相关系数计算(见表3)。

单调性检验后,全部Correl值中并无大于0.95的数值,代表并无非常显著的相关关系。其中全部聚落所在地的坡度和海拔Correl值=0.508,表現出了中等程度的相关性,代表聚落所在地的海拔越高坡度越大。在和驻军数量有关的相关性检验中,对于隘口级聚落,驻军数量与海拔高度Correl值=-0.303,表现出一定的负相关性,代表海拔越低的隘口,驻军数量相对较多,而与坡度、坡向则无明显相关关系。对于堡级聚落,驻军数量与坡度和坡向的Correl值分别为-0.405和-0.380,代表两者与堡城的驻军数量有一定程度的负相关性。即坡度较小选址朝南的聚落,驻军数量较多。

以上结果表明,在一定范围内,堡城通常规模较大倾向于建于开阔平坦的区域,其地形坡度越小、南向采光越多,越利于屯军练兵,而海拔高度对其影响则并不显著。相比之下,隘口聚落规模较小主要起到及时传递消息的前哨作用,海拔较低、易于通行之处通常驻军数量略多。此外,由于多数隘口聚落规模较小或不设城池,地形平坦度和朝向对其驻军数量的影响微小。

五、结语

基于ArcGIS平台,将历史文献中记载的居庸关防区军事资源数量分布与地理信息结合,建立明长城居庸关防区军事聚落数据库。利用位序规模法、Voronoi算法和相关性检验法分析居庸关防区各级层次体系中军事资源的分布特征,得到以下结论:

(1)居庸关军事聚落分布表现出明显的聚集性。自明初至嘉靖末期随建设范围的扩大,这一聚集特征逐渐增强。其中西路聚落是防区内与居庸关关城并重的另一重要军事资源集结地。对应防区西路密集的战事,西路隘口在聚落密度、驻军密度、烽燧数量等方面均居五路之首。

(2)居庸关防区聚落和驻军表现出相反的聚集特征。防区边缘聚落密度大等级低且驻军数量少,防区腹地聚落密度小等级高且驻军数量大。形成内部集结强大军事资源随时驰援各处,外部设置密集防区前哨及时传递军情的布局。

(3)居庸关防区驻军数量分布与位序-规模法则模型拟合度较好,其中防区内路城和堡城的驻军规模具有很强的垄断性。且驻军数量与坡度、坡向和海拔高度存在一定程度的相关性,坡度较小地势朝南的堡城与海拔较低利于通行的隘口驻军数量相对较多。

这些结论表明,居庸关的实际控制力范围,以关沟为中心沿太行山脉横向展开,是关城占地的几百倍。其中居庸关关沟集结了防区大部分兵力,而防区西路作为战事最为密集的区域则在武器数量和聚落数量方面居首,且聚落建设因地制宜可达性良好。由于关沟一带和防区西路是居庸防区军事资源聚集度最高的两处,也对应着丰富的历史文化价值。但从保护现状上看,居庸关防区内仅八达岭风景区、居庸关风景区得到了持续的监测修缮和适当的重建。与之相比关沟内南口城、上关城已演化成一般乡镇,仅有部分城墙残垣得以保存。防区西路如长峪城、镇边城、横岭城等部分堡级军事聚落虽保存了部分城墙、瓮城,但与村镇生活设施混排未设独立的保护设施,其余隘口级聚落也鲜有列为文物保护单位,未纳入明长城大型文化遗产保护体系。所以亟待参考明代居庸关防区军事影响力最为鼎盛时期的军事力量分布,提出居庸关防区的概念,形成以关沟为核心五路聚落环绕的居庸关防区文化带,重视居庸关关沟和西路聚落的开发,将居庸关防区作为整体考量以寻求均衡发展。