体育哲学的历史发生、学科贡献与时代使命—全球思想史的探究视角

2023-01-14张震

张 震

(1.华东师范大学体育与健康学院,上海 200241;2.华东师范大学中法体育科学研究中心,上海 200241)

从20世纪60年代至今,国内外体育哲学研究对体育学的基础理论奠基作出了重要贡献,目前已形成比较成熟的研究范式和学术共同体。Breivik[1]的《从“(抽象的)体育哲学”到“(具体的)体育项目哲学”?——体育哲学的历史、同一性和多元化》一文对于体育哲学的学科范式、研究主题和趋势、研究者群体、研究方法等进行总结,认为体育哲学从抽象化的研究体育本质、形而上学的思辨逐渐演化为关注运动本体经验、审美、伦理、性别的具体的体育哲学范式。就一门学科而言,体育哲学目前“亟待从影响体育思维的社会存在、新近的心理生理技术手段,以及体育场境中人与世界的交互关系等方面,寻找新的体育哲学理论基石”[2]。中国哲人强调,哲思应具有“显诸仁藏诸用”“下学上达”“具体的形而上学”等两端一致的价值,尤其像体育这样最直接的生命实践活动,其反身而思的研究更应具备这样的建构与解构作用和意义。作为一个发源于美国思想界,但没有囿于其知识话语霸权的学科,欧洲、拉丁美洲、俄罗斯与中日韩等国家均找到了既具有自身特征也能够与之话语接榫的研究范式,体育哲学已经成为世界主要国家体育学研究的重要组成部分。那么,历经半个多世纪的发展,体育哲学对于世界体育的学科化构建曾有过怎样的贡献?遇到了怎样的问题与瓶颈?当下以及未来应承担怎样的时代使命?本文从体育哲学发展的全球思想史的视角深入探究以上问题。

1 世界主要国家和地区体育哲学的学科化

科学哲学家库恩等[3]提出,形成学科的前提需要具备研究时间上的连续性、较完善的知识内容、清晰的概念、共通的范式和方法、学派或稳定的研究团队几个基本特征。关于体育的哲学思考虽然早在古代中国、古希腊等文明中已出现,但真正形成学科的时间较晚,世界主要国家和地区均在20世纪60年代末—90年代这一时间段完成了体育哲学学科化的初步建设。Hyland[4]为《劳特利奇哲学百科全书》撰写关于体育哲学内容时就提出,作为一个独立的学科领域,体育哲学是20世纪后期的产物。也正是自那时起,体育哲学从边缘的研究课题逐渐成为连接全球化的学科平台,具备了固定的知识形态与社会组织形态,更值得注意的是,其表现为学科在全球思想界的共同发生与语义和思想文化迁移[5]的过程。

欧美体育哲学研究学科化始于20世纪60—70年代,美国哲学家Zeigler、Weiss、Silber率先撰写了专门的体育哲学著作。1972年,以Weiss的《体育哲学的探究》为引,召开了3次专门讨论体育哲学的研讨会,与会者“讨论了成立一个组织的可能性,而很快体育哲学的这个组织在年底就成立了”[6]。以1972年德国奥运会科学大会为契机,促成了体育哲学学会(PSSS)[1999年更名为“国际体育哲学学会”(IAPS)]在年底的成立以及1974年《体育哲学期刊》(JPSP)的出版[7]。《体育哲学期刊》的前主编Osterhoudt[8]将体育哲学定位为“对体育的本质和意义展开反身式的本真性考察,对体育特有的问题展开系统的讨论,直到被还原为一个清晰的哲学规律”。也是在1972年的奥林匹克科学大会上,德国学者Hans Lenk将体育哲学作为一个研究领域进行介绍,随后德国哲学社会学家Eichberg、Gebauer、Grupe、Meinberg等也介入了研究[9]。同时期,Breivik等[10]把体育哲学引入北欧学界。20世纪90年代之后,英国体育哲学协会(BPSA)与欧洲体育哲学协会(EASP)也相继成立。拉丁美洲学者结合自身的研究特征,也于2013年成立了拉丁体育哲学协会(Asociación Latina de Filosofía del Deporte),出 版 了《公平竞争》《体育与体育法研究》《哲学、伦理和体育法杂志》[11]等期刊。至此,欧美的大学机构中均产生了共同和互通的体育哲学研究机构、组织、课程、研究团队,体育哲学的命题、方法、术语体系建构得以完成。

在美德两国思想影响下,日本体育哲学学科于20世纪60年代末—70年代初开始形成。日本体育大学的阿部忍[12]率先在日本《体育学研究》上发表相关研究成果,与筑波大学的片冈晓夫、佐藤臣彦,早稻田大学的佐藤千春,横滨国立大学川口贡等体育学原理的学者共同组成体育哲学的研究团队。在美国的影响下,1978年“体育与运动哲学学会”(日本体育·スポーツ哲学会)成立,其每年举办一次体育哲学年会[13],翌年,《体育与运动哲学研究》出版,标志着日本的体育哲学初步完成学科平台建设。从20世纪90年代开始,日本不少大学的体育学院开始出现专门的体育哲学研究者,相关研究机构、课程也成为主流,很多专业运动员加入体育哲学研究队伍。与日本相比,韩国体育哲学学科化的时间较晚,20世纪80年代以后才开始出现研究人员,相继涌现出宋亨硕、李政学、李学俊、金玄勇、金昌隆等学者。1991年,“韩国体育哲学学会”()的成立初步奠定了韩国研究体育哲学的组织机构基础和学术共同体基础[14],翌年,《运动哲学:韩国体育哲学学会杂志》创刊,标志着体育哲学开始作为体育学重要基础研究领域而确立学科地位。

作为文化大国,俄罗斯从苏联时期就已经有体育哲学的研究群体。1972—1991年,苏联与来自保加利亚、匈牙利、民主德国、波兰、捷克斯洛伐克等的研究人员成立了一个国际体育哲学研究组,研究体育文化和体育的哲学与社会学问题,由俄罗斯体育大学(Russian State-Run Sports University)体育文化与哲学学院的Stolyarov担任主席,在苏联解体前会定期召开“全苏体育哲学社会科学问题科学讨论会”。从苏联时代到现代俄罗斯,Stolyarov及其同行、学生出版了很多部体育哲学研究的书籍,包括体育形而上学、美学、奥林匹克运动伦理、奥林匹克哲学等,形成了较为稳定的研究团体、范式和主题。在俄罗斯国立体育文化、运动与青年旅游大学,俄罗斯体育大学,圣彼得堡国立体育文化、运动和健康大学等学校中开设有体育哲学课程[15],直至现在仍然有一批俄罗斯学者在持续体育哲学的研究工作。

在苏联的哲学方法论与日本身体教育观的共同影响下,我国体育哲学的学科化始于20世纪80年代,涌现了龙天启、李献祥、曹湘君、潘靖五等老一辈的体育哲学研究学者,曾在沈阳体育学院、北京体育科学学会、北京体育学院、福建体育科学学会支持下举办了体育辩证法学术研讨会、体育哲学学术讨论会等多届学术会议[16],学者们先后出版了多个版本的《体育哲学》以及《体育哲学与伦理问题新探》《野蛮的文明——体育的哲学宣言》《体育哲学新探》《体育竞技与哲学》等体育哲学研究著作。同时,原国家体委组织翻译了日本学者阿部忍的《体育哲学》,很多大学的体育系或学院开设体育哲学课程,在马克思主义哲学为主导、西方哲学为借鉴的背景下初步形成了我国的体育哲学研究范式、术语体系、学术共同体与学脉,即使在20世纪90年代之后体育哲学学科发展进入低谷期,也没有彻底中断研究的传承与延续。中国台湾地区的体育哲学学科化建设始于台湾师范大学的刘一民教授。20世纪80年代,刘一民在美国获得博士学位后,以“科学哲学范式”为核心,融入日本的身体教育思想,开始了以价值论、认识论、存在论为主题的体育哲学研究,并在台湾师范大学的学部和研究生院开设课程。在刘一民、胡天玫、高丽娟、许立宏等学者长期努力下,目前中国台湾地区有7所综合性大学和单科系开设与体育哲学相关的课程。2004年,中国台湾运动哲学学术研讨会开始定期召开[17],至此形成了较稳定的体育哲学知识团体、学术平台和研究传统。

2 体育哲学研究对体育学科建设的贡献

在体育哲学的学科化前期,各国彼此间的学术交流不甚密切,研究范式也不尽相同,但各自的研究也并非呈完全孤立的状态,而呈逐渐融合与迁移的历史过程。由于共同的母学科特征,体育哲学具备比较相似的研究视点,即:用本体论、价值论的哲学观点,逻辑学方法与哲学家的理论与思想解释体育的本质、特征、价值等基本规律与理论问题。这些研究一方面为体育史、体育社会学等奠定了研究的逻辑起点,另一方面为体育意义的阐释提供了多元视角与方法论视域,掀起了体育文化研究的热潮,加深了人们对体育活动人文方面的认知,避免了一味地用机械论、还原论的方法研究体育人(尤其是运动员),使体育没有彻底物化为生理学研究的物理对象,避免陷入体育学的“贫困”。

2.1 国外体育本体论基础之奠定对体育学科原理研究的意义

科学哲学家蒯因指出,任何科学家或哲学家在建构和谈论一种理论时都连带着他们的本体论态度[18]。前期的体育哲学研究最为重要的主题就是“体育是什么”这一形而上学的本体论思辨问题。针对这一根本问题,在不同的思想传统与范式之下,形成了分析哲学范式的竞赛游戏本质论、分析哲学范式的身体教育本质论、历史人性论范式的广义全人教育本质论,这些体育本体论研究在跨国思想迁移过程中对各自体育学科构建产生了重要导向性影响。

在欧美,赫伊津哈的影响最大,他的思想为体育本体论的锚定提供了重要基础。Weiss[19]在体育本质(nature)的探讨过程中,着重分析了游戏(play)和竞赛游戏(game)的内涵。Weiss举例指出,在类似曲棍球的游戏中,判断和决定取决于身体行为的成果,而在类似国际象棋的游戏中,身体只是用来执行大脑的判断和决定,因此体育并非泛游戏,而是对身体提出挑战的游戏,本质上是一种追求卓越的身体游戏。在Fraleigh、Kretchmar和Morgan等学者的持续跟进研究下,基本上锚定了之后几十年欧美体育本体论“卓越游戏”的逻辑起点。同时期的德国学者Lenk[20]也提出了体育即游戏的本质之观点,阿根廷学者Scheines[21]也在拉美开启了游戏本质论的探讨。《布鲁姆斯伯里体育哲学指南》在梳理体育哲学的思想史时也着重对源自赫伊津哈的游戏本质论进行了肯定,认为体育哲学并非教育哲学的延伸与附属,其临近的上位概念是游戏,应超越一般意义上的教育本质[22]。由此,体育作为本体感受、自我超越、自我存在、意识形态、道德规训等衍生讨论也都是以体育首先作为一种什么样的游戏为基础的。虽然Suits[23]、Schneider[24]等关于体育的游戏本质多有争论,但还是把游戏作为体育的属概念基础上展开的思辨,只是在游戏之上加入了各种限定性概念,这在很大程度上锚定了欧美体育学研究的核心,赛事、产业、社会、性别等议题都是基于规则先在的和追求卓越的游戏展开的。

日本的体育本质研究在吸收欧美思想的基础上,也具有自身较为鲜明的特色,产生了一种分析哲学的东方哲学模式。作为体育哲学的基本思想,阿部忍[25]认为,“体育是什么”“体育的本质是如何被概念性地规定的”等是基本问题,“体育哲学的对象就是‘体育的本质’,研究本质不能采取提炼历史上的现象性变化,而是采取在变化中存在本质的立场,是从运动和变化中捕捉到的动态的东西”。作为日本剑道的研究者,阿部忍充分发挥了东方哲学的思韵,批判了科学主义的体育观,充分融入了人的感性本质,提出从剑道出发,体育本质上属于“以身体活动作为媒介,培养健康的身体与良好社会性格的教育”[26]。哲学家佐藤臣彦[27]则运用英美分析哲学的方法,从“关系性”“多层性”“超越性”的多个维度论证了体育是以身体性意义为限定词的实存的人的培育。佐々木究[28]则进一步推动了前人的研究,认为从严格意义说体育应是“体育·运动”(体育),是“基于运动文化的人格的形成”。日本学者关于体育本质问题研究持续时间较长,直到2017年还有学者提出体育的本质是“人类通过经过思考的身体运动而进行的智力活动,······由身体运动所引发的‘如何生活’的惯性的身体运动经验”[29]。总体而言,日本学界主要把体育的属概念定位在“身体+教育”上,强调人身心一体的培育、主体存在性的彰显,这不仅深刻影响了日本体育教育的价值定位,也在一定程度上影响了中国大陆和台湾地区体育教育的整体思维方式与价值取向。

2.2 国外体育意义阐释对体育学科反思式发展的贡献

作为“反思之反思”的研究,哲学最为重要也是占比最大的研究主题是意义阐释。那么,在体育哲学研究视域下,体育的目的、功能、观念、意识形态等问题的探讨与反思实质上都属于一种内在价值规律与结构的意义解释。虽然价值论层面上的研究并不直接影响体育的学科构建,但内隐的问题意识有益于研究者在具体学科内展开更多的元反思与深层思考,这其中就包含了伦理学、美学的意义分析与价值思辨的判断。由于不同的本体论传统以及价值阐释之问题域的差异,英美体育哲学的意义阐释集中于分析哲学与实在论范式,欧洲大陆为现象学范式,日本兼用美国与德国影响两种范式。正是因为范式的多元,使得在全球范围内体育意义的哲学反思产生了更加多层次的价值向度与互相补益。

由于涉及更加严格的规范性,体育伦理学相关的阐释常以分析哲学范式为主。在该范式下,以游戏的价值意义阐释为中心的体育伦理学研究主要包括业余精神与专业精神、公平公正精神、兴奋剂问题、比赛中的性别和种族主义等游戏背后的价值论语言分析[30]。同样,日本学者也受到分析主义的深刻影响,只不过他们的问题域主要集中于体育教育伦理。从早期Hyland[31]家族相似性批判下的自我价值实现的研究、Loland[32]正义先于游戏的精英主义探索、Scott[33]运用普特南的簇概念分析的体育运动目的与社会道德价值、Lehman[34]游戏中的规则内欺骗与比赛欺诈的概念研究、Simon[35]性别平等与不平等的能指与所指研究、森田启等[36]运用戴维森事件理论探讨体育教学的师生伦理,到近些年高田春奈[37]对业余主义身体教育内含的英雄精神考察、Angelo等[38]用罗尔斯实用主义哲学原理探讨医疗控制下兴奋剂、Gaffney[39]运用密尔功利主义哲学进行的体育团队合作研究。这些研究均体现出英美实在论、实用主义哲学、语言分析哲学的传统思维方法,有助于澄清体育学科建设中很多模糊的基础概念,防止其在相关政策法规制定、裁判执裁的实践中走向更大的谬误。

21世纪初,来自欧洲大陆国家的体育哲学研究者们加入学术共同体,体育对于人存在价值的现象学意义阐释开始出现并在之后占据半壁江山,体育哲学类期刊开始刊登运用海德格尔、萨特、梅洛-庞蒂等存在主义哲学家理论阐释体育价值的研究,如审美愉悦感阐释的存在于世的体验[40]、“此在”(Dasein)作为运动的前提[41]、运动的身体作为意义的直接表达[42]、危险运动让身体脱离庸常世界的存在主义内因[43]、身体女性主义的运动形态[44]、游戏消弭一切中介的存在主义美学价值[45]、身体教育的存在主义向度[46]等。同时,作为现象学源头的康德哲学与尼采唯意志论哲学也在体育伦理意义阐释中占有一席之地,譬如:Court等[47]以康德《实践理性批判》的理论为基础探索体育的内在道德行为准则,证明了竞赛游戏的功能先隐含了体育的道德准则;水島徳彦等[48]从康德“意志”(Willkür)和“意欲”(Wille)的概念衍生的角度提出了通过身体教育返回到形而上世界的思想路径;Schmid[49]从康德哲学体系出发探索了运动意志、审美认知和经验、体育的自由美和依附美、运动体验中的美丽和崇高等向度的研究;Caysa[50]基于尼采生命意志构建了体育人类学研究;Cléret等[51]探究了奥林匹克精神更快、更高、更强中蕴含的尼采“超人哲学”的思想谱系;Tuncel[52]阐释了体育真正的意义应是释放、情感、自由等尼采的酒神精神。这些研究的问题域更加丰富和多元化,涉及体育的方方面面,为体育的人学价值的多维度、多向度阐释提供了非常厚实的材料。

在以马克思主义为根本思想的苏联时代和当今的俄罗斯,黑格尔与马克思富有历史主义辩证法的范式更多地体现在其体育哲学的研究中,如Stolyarov[53]的《体育文化和运动的哲学》基于黑格尔与马克思的辩证法,从历史的视域提出了“元哲学分析”的理路,对体育的游戏性展开了本体论分析。另有部分研究关照了东方的体育命题,如Sukhoverkhov等[54]从道家哲学的历史辩证观出发探讨了东亚哲学思想对武术起源和发展的影响,其研究范式也是历史唯物主义和人本主义的。

2.3 体育哲学对我国体育人文社会学的影响与贡献

在体育哲学的全球思想迁移过程中,我国在改革开放的历史变迁中,既保持了马克思主义的基本理论,也从其他各个国家与地区的思想中吸纳与融会了不同的范式。20世纪80年代,老一批的体育哲学学者从马克思主义“人化”及劳动对象化的实践概念出发兼容了日本的身体教育思想,将体育本质的临近属的概念定位为“人本质的实现”。龙天启[55]认为,“对现实人的认识是体育哲学研究的出发点”,因而体育的本质特征是“以身体运动为基础手段,通过各种社会作用,促进人本质力量的发展,最终实现人的自由、自觉的创造性活动”。实际上,以人的本质为逻辑基础的体育本质论在我国学界具有较高的认同度,如胡晓峰[56]“促进人的全面发展”、李力研[57]“人的自然化”、易剑东[58]“追求身体、精神、意志均衡发展的身体活动”等。另外一些学者,如周爱光等[59]、韩丹[60]等则秉持体育本质的教育性之观点。除此之外,游戏本质论也占有一定地位,如谭华[61]的体育是一种“游戏性的身体活动”、于涛[62]的“游戏的自由”等。从表面上看,我国学界体育本质的界定较为复杂,但深察其内涵可以发现,这些界定均为“大教育观”的体现。“人本质的实现”“游戏的自由”实质上都属于更加上位和广义的教育本质论,这种体育培养全面发展的人、整体的人的本质观至今对于教育的顶层设计都有重要价值。

近10年间,相比体育本质、本体与概念的探索,学者们在体育意义阐释上着墨更多,且研究范式上逐渐趋于更为多元化的跨范式迁移,英美分析主义、欧陆现象学、唯意志论、谱系学、结构主义等的运用也百花齐放,如戴国斌等[63]对武术文化家族相似的游戏论探讨、张震[64]对于体育具身性别的研究、朱彦明[65]对尼采超人主义的竞技价值探讨、李洋[66]基于福柯和德勒兹身体创造的李小龙功夫养成探究、陈连山[67]关于游戏的精神价值对现实实用主义原则的超越研究等,当然这其中也不乏历史主义的底色与中国问题的背景。

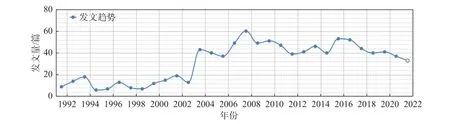

检索中国知网核心期刊发文发现,近30年(1992—2022年)间,以体育人文社会学为主题的相关论文共1 724篇,其中与体育哲学主题相关的有977篇,占56.7%,从中不难看出体育哲学与体育人文社会学是相互深度嵌入的。从发文趋势看,1992—2005年呈现波动增长的趋势,在2003年至今每年发表约40~60篇论文(图1)。从研究者背景看,老一代学者,除龙天启为自然辩证法学者外,李力研、韩丹、张洪潭、于涛、周爱光等的学科背景均为体育人文社会学,其中周爱光在日本攻读博士的研究方向为专门的体育哲学;相较而言,中青年一代的研究者跨学科者较多,如乔凤杰、龚正伟、高强、张震等具有哲学研究背景或获得过哲学相关学位,刘欣然、马德浩、张琪、周建东、杨韵、李传奇、胡科等具有体育人文社会学的研究背景;此外,也有来自哲学的跨学科研究者,如张再林、张之沧等。为了进一步了解体育哲学在体育学科中的知识关系逻辑,笔者运用Vosviewer定量文献分析软件分析了被引率前500的文献,生成了知识关联图谱(图2)。从生成的知识图谱可见,我国体育哲学的核心研究主题除了体育本质、本体论、体育概念、体育价值等体育原理的基础研究之外,在体育学科内部与竞技体育、学校体育、运动训练、休闲体育、民族传统体育相关议题关联紧密,尤其是中国传统武术的哲学阐释形成了强相互关联的学科群,显示出中国体育哲学问题域的独特之处。与体育人文社会学相关联的主题则主要有体育文化、生命哲学、身体素养、体育人类学、健康、体育强国、足球、古希腊。体育哲学作为学科逻辑之锚对于揭示这些体育人文社会学领域命题的内涵、价值、逻辑层次、方法论等具有奠基作用,继而对于对当前乃至今后中国体育学术繁荣和体育实践发展具备认识论与方法论层面的价值与意义。

图1 近30年我国核心期刊关于体育哲学相关议题的发文趋势Figure1 Trendsof paperson philosophy of sport published in core journalsin the last 30 yearson CNKI

图2 基于学科关联的体育哲学的研究主题Figure 2 Research themes in the philosophy of sport based on disciplinary links

3 体育哲学学科遭遇发展瓶颈的致因

从全球思想史层面看,体育哲学为体育学科作出了重要贡献,但近年来,体育哲学研究开始整体滑入瓶颈期,面临学术共同体更新变慢、学术研究的命题固化、学术影响逐渐“小圈子化”、学术期刊影响因子下降等问题。一方面这是因为大背景的变化,随着科学主义、科学拜物教的愈演愈烈,商品拜物教物化人的程度日益加深,科学研究变得越来越功利,复杂的量化与建模因为看起来更科学而成为主流,唯客观化的研究思维占据高地,在全世界范围内人文学都呈衰微之势。另一方面这是由于各个国家体育哲学自身均出现的研究范式问题,比较核心的致因如下:

(1)研究范式的逐步固化,逻辑学方法滞后、停滞,术语愈加艰涩难懂。一方面,以体育本质属性的反复思辨为代表的大量研究让真正的体育实践者看来属于“玩弄概念”,陷入了“概念游戏”的窘境。另一方面,运用欧陆哲学探究阐释体育意义的研究陷入了术语危机。Martinkova等[68]曾一针见血地指出:“由于哲学研究总是与地方性知识和不同文化特有的思想表达内在相关,使得体育哲学无形间产生了文化的差异壁垒”,这使得研究门槛变得很高,让不少对体育哲学研究抱有兴趣的青年学者望而却步。

(2)体育哲学构建的理论模型与现实体育问题严重脱轨,限制了体育哲学对整体体育学科的实在贡献。大量研究成果最终都落在了思的层面,加之复杂的逻辑推演和陌生化的术语表,使得这些成果与体育的实践脱节严重,无法产生更大范围的共鸣与响应。当体育哲学不能更加深刻地反思与回应体育人关心的真实问题时,它所阐释出的完美价值和意义理念就与体育的发展方向及改革实践脱轨了。虽然真正的哲学并不能直接用来解决现实问题,但真正的哲学能够将现实问题最根源处的谬误与荒诞揭示得淋漓尽致,否则纯粹的思辨不仅属于“孤芳自赏”,更可能接近于“无病呻吟”。

(3)无法平衡哲学与体育“思”的形而上与“行”的形而下之间的关系。哲学无论如何都会带有形而上学的模式,而这样一种将一切现实生活抽象为理念的学科与最具活色生香的现实性、地方性与个体性的体育学科在逻辑上似乎无法兼容。一旦上升为知识理论,地方性和个体的经验就会被破坏乃至摧毁。Newell[69]指出,体育学发展程序知识与支持陈述性知识、经验知识与理论知识之间存在不易调和的矛盾,尤其是把体育哲学作为一门学科时内在矛盾更加复杂。这样一个理论难题在很大程度上限制了体育哲学的发展与更新。

(4)体育哲学的学科架构过于依赖哲学,学科定位不明。首先,体育哲学往往按照哲学的学科分类模式分为体育本体论研究、体育认识论研究、体育方法论研究、体育价值论研究、体育伦理学、体育美学等,且不说体育的知识类型是否符合这一分类逻辑,仅就学科属性而言,如此分类使体育成了哲学的一个研究对象,而非其自身。其次,体育哲学的研究模式往往是运用哲学理论阐释体育价值,这些论文很大一部分脱离了体育本身的问题,不断换用不同哲学家的思想解释某个体育现象。很多研究都是哲学命题在前然后去找相关体育案例,这不禁让研究者自己都深感这类研究不过是以体育作为案例证明某个哲学理论确实具有解释度,这无疑破坏了体育哲学自身的学科属性与合法性。

虽然大的背景环境暂时无法改变,但体育哲学自身面临的问题值得警惕与反思,这是一个全球体育哲学思想界共同面对的问题,需要体育哲学的学术共同体一起完成一次研究范式的新的“哥白尼式革命”,而其更重要的目标是在克服自身问题的前提下为体育学科本身的建设提供奠基性支持。

4 从“体育的哲学”转向“体育-哲学”时代使命下的学科构建

欲克服体育哲学自身所面临的几大严峻问题,可以基于全球思想史的演变谱系,明确当前时代体育哲学对于体育科学建设真正的价值与作用,明确体育哲学不能仅仅依附某种哲学构建的知识体系和范式体系,而是积极探寻自身特有的知识类型(epistêmê)与知识的核心。同时,将体育哲学的研究作为一种反身而思的“元实践哲学”而非一般意义上的哲学反思展开学科构建,完成从抽象的“体育的哲学”(philosophy of the sport)向具体的“体育-哲学”(sports-philosophies)的转向,进而从底层逻辑上融入体育学科,为体育学科本身提供有力支撑,实现“自上而下”与“自下而上”的知识结构整合。

4.1 体育本质逻辑起点的重新反身而思—本体论约定

从全球思想史的视角看,英美的实用主义哲学、逻辑经验主义、科学实在论的分析哲学思想传统在当今哲学内的强势并非偶然,因为它能够回应很多现实问题而非诡辩术。我国在构建体育学科时出现的各种分支学科与术语体系时的概念范畴重叠、子集相交、同级概念不平行等问题都源自体育学界分析哲学运用的过于薄弱,与世界上其他体育学界缺乏深度的思想沟通与对话,从而使得我国关于体育本质一直在“体育是什么”的分析命题中“兜圈子”和“循环论证”,这并不利于体育哲学乃至体育学的学科建设。我们应摈弃分析命题,重新思考体育科学研究的逻辑起点,正视体育这类人文存在并无确定本质的现实,深刻理解维特根斯坦家族相似(family resembalance)和普特南簇概念(law-cluster concept)如何真正揭示了祛本质的“残酷”真相,我们需要的是辩护和论证而非修辞式讨论。

全球体育哲学思想史谱系显示,体育在任何一个国家的学术思想界都呈现为一种家族相似的簇概念,其邻近属包括(两种)游戏(play,game)、身体教育(physical education)、身体文化(physical culture)、身体培育(bodily cultivation)等,sport的词源disport(休闲活动)的原始内涵完全不能决定体育当今乃至未来的内涵与外延,任何一种本质规定性的邻近属都没有优先性。换言之,像体育学这样的以人文事物为对象的学科,其学科起点只存在一种选择本体论的态度,这种态度被称作本体论约定(ontological commitment)[18](也译作“本体论承诺”)。在蒯因看来,任何的本体论立场都有其历史的和视域的限制,因此对于作为认识主体的研究者而言,事物的本质存在,只不过它是相对的,是一种带有前理解甚至成见的选择,并最终归结为概念结构、说话方式或语言形式的“范式”选择[70]。由此,当我们使用语言逻辑探索体育本质时,不管是“游戏”“体育教育”“真义体育”还是“大体育”都必然包含着某种本体论约定,虽然在该约定下体育具有了相对主义的特征,但这也是任何一门科学的正常形态,只需要在研究前达成某种约定性共识即具备合法性。我们能够明确的并非体育的本质,而是总体概念本身的核心要件——(活的)身体、(规则先在的)游戏,那么竞技运动、日常游戏、休闲活动、身体教育都可以被明确地清楚约定属于哪一种体育。即在当下,我们应将体育哲学的本体论问题转化为本体论约定问题。

同时,体育哲学也绝不能停留与局囿在分析哲学内部“思”的辩护中。借用维特根斯坦的譬喻,哲学只不过是梯子,而非真理本身,真理寓于日常生活的实践,当我气喘吁吁地跑向工作单位与达成今日健身跑的目标时,我自然而然地反身知道哪项属于体育,哪项是生产活动的一部分,这既不需要哲学的逻辑论证,也无法用人体科学证明其差别,因为这是一种彻底的切身生活实践。实践者总是在其与背景的内在关系中知道体育本身,非专业人员可以和专业人员一样体验体育,但在某种意义上他们体验到的是不同的东西[71],由此衍生出了不同的体育实践性存在。维特根斯坦[72]针对这种生活实践曾在《逻辑哲学论》中提出“发生的事情,即事实,是诸事态的存在;事实的逻辑图像是思想;可以思想的东西也就是可能的东西”,即真实的体育不是认识的对象,而是实践的对象,因而体育哲学在本体论约定层面上的真正形态应当是借道分析哲学和实用主义哲学的反身而思。日本学者森田啓等[73]展开了一项尝试性的体育哲学实验,把哲学对体育基本概念的批判反思与体育教学体验紧密结合。这一重要尝试为我们提供了一条思路,即:体育哲学的分析式反思与反身性体验之间的隔阂可以打破,本体论约定能够建立在地方性、个体性知识之上,由此逻辑进一步递推,整体的体育学科建设过程中自下而上与自上而下的相向而行是一条必要与可能的路径,一条真正从独特的体育学科知识的源头出发的路径。

4.2 体育独特知识类型的锚定—形而中的元实践

一门学科得以成立的核心因素是具有自身特征的知识类型和元问题。体育学作为多个学科共同构成的交叉学科,在各种方法、理论、视域的“夹击”下长期以来都缺乏对自身核心知识与问题域的探究。近年来,在世界主要国家的体育哲学领域,这种探索通过现象学的范式开始逐渐成型。借助胡塞尔、梅洛-庞蒂的身体哲学与他们的思想间接引发的第二代认知科学革命,具身认知范式以及与之紧密相关的默会知识理论在体育哲学的研究中开始蔚然成风,例如,欧美的Elcombe[74]、Leyva[75]、Breivik[76]等具身体育运动知识与隐喻知识,法国Andrieu等[77]的身体显现论(Emersiology),日本金子明友[78]的“身体知”,拉美Torres等[11]将足球知识的具身化作为本质(nature),任海[79]从海外引入的“身体素养”,程志理[80]提出的“体认”,刘一民[81]的“实证的体验知识”。这一类基于现象学与东方身体哲学的范式具有共同的趋向,即尽量减少复杂的哲学术语,对体育运动者、体育教师、教练员的运动本体经验或教学经验产生的直接的口令、体验叙述、描摹和隐喻做出深入阐释和分析,从而获取第一人称的地方性与个体性知识。从全球范围看,以身体为中心,分析哲学范式的概念辩护、现象学范式的隐喻分析、历史社会范式的背景分析以及东方哲学的修辞阐释范式正在相互影响中汇流;从体育哲学的全球思想史发展趋势看,将形而上学的体育概念与形而下的运动实践构建对一种下学上达的“元实践”(meta-praxis)、体育哲学学科化建设乃至体育学的学科建设都具有特殊的贡献,这可以说是体育哲学研究最重要的时代使命。

具有元实践特征的体育知识和知识相关的术语非陌生化的科学语言或抽象化哲学术语,而是兼具了具有“形象唤起力”的隐喻语言与科学、哲学语言的特征。譬如:Heath等[82]的“运动意向性”(motor intentionality)、“肌肉意向性”(muscular intentionality),Moe[83]的“肌肉格式塔”(Gestalt of muscle)、“身体的后台知识”(bodily background knowledge)、“后台能力”( background capabilities)、运动图式(motor schema),Breivik[84]的“动态格式塔”(dynamic Gestalt)、封闭性/开放性技能(closed /open skills),Hopsicker[85]的梦游运动(sleepwalking movement),真﨑雅子等[86]的“动力感”(力動感)都属于有很强融合性的体育学特有的范畴,是自下而上地对教学与训练现场的现象学分析与自上而下的哲学化范畴的有机融合,既具有哲学和科学意义上的普遍性,也可以应用于地方性与个体性的身体知识分析。换言之,陈述性知识、经验知识与理论知识之间完全可以调和。这实际上赋予了体育哲学一个重要任务——为体育学科建设过程中知识核心的探索与范畴系统的构建提供支撑。体育学知识最直接与最真实的知识来源是活生生的教学与训练现场,再复杂精妙的科学实验结论与哲学社会科学论证都要最终转化为运动技能,否则就会成为其他学科研究的“边角料”,反之,经验语言与隐喻语言如果得不到提炼与验证也只能停留在个体层面。因此,在未来体育哲学的范式下,体育学科的建设需要采用元实践的方式,充分融合形而上与形而下的知识,居其中而用之。

更为重要的是,体育学的知识核心与独特的知识特征并非人体科学的研究对象,而是体育学的元问题,属于真正的体育-哲学(sports-philosophies)的问题。根据体育本体论约定的要件——活的身体与规则先在的游戏,能延伸出一切体育命题的母知识命题就离不开本体性的训练学、裁判学、赛事学三元素①学科三元素思想源自盛琦《裁判学》一书“体育实践活动的核心为训练、竞赛和裁判”的观点,上海体育学院的张琪将其衍发为训练学、裁判学和赛事学的学科核心。。首先,一切体育问题的核心都是身体训练问题,体育教学、竞技、余暇运动的策略、手段、强烈程度与目标虽差别很大,但无论是在竞技场域、学校场域还是休闲场域意义上的体育,都离不开教与学、不断的技术练习与磨炼及反身思考,这些实质上均属于身体技术的形成过程——训练,这其中又关联了与之紧密相关的运动选材、运动心理训练、社会促进等问题。其次,任何体育都离不开比赛的形式与裁判员的执裁,不仅是竞技比赛和学校体育课上的“常赛”,全民健身的建设也是伴随着马拉松这类民众参与的赛事活动而全面铺开的,即使是给自己设定目标的余暇运动中也充满了自我设定的规则与裁决。进而从决定与影响裁判学中心问题(实时采集比赛信息和依据规则判罚裁决)以及影响竞赛学中心问题域(赛制和比赛规则制定、赛场信息采集与处理[87])的逻辑中衍生出影响它的赛事组织管理、场馆或场地建设与运营以及体育产业和经济等命题。也唯有紧密围绕体育本体论约定构成的知识核心,大量与体育相关或以体育为话题的边缘知识才能够不成为其他学科方法研究下的对象,而是作为体育学科的一部分。

同时,体育学知识发生的背景场域与其他学科相较具有相对独立性。首先,体育运动的场域既具有相对独立的法律和道德规范,又与现实生活中的法律与道德习俗相接榫,因而与一般抽象意义上的法律与语言哲学层面的伦理规则研究非常不同,独具特征。其次,体育学研究的主体兼对象是在极端复杂情境下的活的身体认知,所有的实验结果还都必须转化成运动者可掌握的技能体验,因而与一般意义上以静态和物理学的身体为研究对象的人体科学、生物力学等相较,研究范式实质上大相径庭,因为体育学是属于元实践的学科。

举例而言:①体育裁判的哲学问题可以说是真正具有体育学科特征的体育-哲学研究,尤其值得关注。在人工智能快速发展的今天,技术能够越来越精确地捕捉到人的知觉所不能察觉的“犯规”行为,但体育比赛的“犯规”真的是可以完全数量化的“客观事件”吗?如果的确如此,体育比赛蕴含的不确定性的卓然魅力就会消失;如果真的如此,被执裁的运动员岂非也成了被机器监控的人?体育竞赛主体性的丧失,实质上也是摧毁和抹杀了体育自身的意义体系[88],人的运动本体才是研究的中心,真正的体育研究与量化、物化的道路恰好相反。②在赛场暴力的发生过程中,不同于日常生活中的暴力犯罪,其往往被定义为犯规行为,甚至大多数都不会受到刑法的制裁,因而在体育赛场这个极为特殊的暴力场域下,规则与伦理的哲学讨论都尤其特殊,那么这类研究的路径就与一般法学有所不同。③长期从事体育运动的人体与常模状态下的人体在脑神经认知、肠道菌群、造血机能等方面都不尽相同,体育运动动态地改变人的整体节律,对环境的感知与自我的内在知觉都会改变人的相关运动机能,需要以系统论与控制论的范式实施研究,即使是以小鼠为实验对象的研究,小鼠也需要建模为运动鼠模型而不应是常模。

4.3 统摄跨学科体育范式的体系构建—具身认知的体育科学

体育作为一门多学科交叉的综合学科,是“以运动技术或者运动技能为表现形态的实践性知识,之后发展成为体育教育学,通过学科交叉融合,逐渐演化成为包含众多分支学科的综合性知识体系”[89],这一点学界已经基本达成共识,但问题在于,任何一门交叉学科、综合学科是具有自身独特的知识核心、问题域核心与方法论的,有核心的交叉学科与无核心甚至去中心、多个中心的“洋葱交叉学科”却有天壤之别。目前体育学建设过程中最大的问题不在于论证它是由多少其他学科交叉形成的综合,而是如何由体育学的学科核心综合与整合来自其他学科的方法、视域与知识范式。譬如:历史地理学的核心是历史学,物理化学的核心是物理学,历史学、物理学自身具有一套相对统一的方法、视域和知识架构,能够将其他交叉学科融合到自身当中。然而,目前体育学科非常缺乏这一统一性,如体育史与运动生理学的“体育”就缺乏统摄历史与生理的知识范式,这就需要体育本身的体育-哲学探究。

体育学经过长时间学科演化与建设已经囊括了两大类知识形态(默会知识/程序性知识、显明知识/陈述性知识)以及体现这两大知识形态的几类截然不同的交叉学科(体育教育训练学、体育人文社会学和运动人体科学),需要一种范式作为核心加以统摄。目前经过多年的研究,体育学界形成的身体知、体认、体知等范式已经能够承担这一时代使命,它们有一个共通且逐步成熟的母学科背景——具身认知,一个统合了哲学、人类学、心理学、文学、社会学、医学、神经科学、语言学、人工智能科学等的交叉学科,在具身的范式下统摄这些交叉学科的就是身体认知。具身认知之所以能够统摄多学科,正是因为在这一范式下任何一种理论化与抽象化的知识背后都源自活生生的身体本体的多重隐喻,看似客观的自然科学的底层概念与逻辑的始源正是人的知觉在历史文化中不断层累的结果,是一个从隐喻化不断向实体化转变的历史过程,即使是最为抽象的天体物理的基本方法——光谱分析的前提也是关于光的颜色的人类知觉。换言之,无论是人类学意义上的运动行为、心理学的认知表征、文学的文化隐喻、社会学层面的社会行为、神经的图式与自发性活动、语言学的结构与隐喻,还是最新的人工智能机器学习底层逻辑,其都是具身的。在具身认知的范式下,人的身体是活生生与他者和外界环境不断发生交互的整体,脑与神经系统并非孤立存在,而是深度嵌入在环境当中的,人的行为是整体认知发生的过程,不能够被还原和分解为原子化的肌肉、骨骼与神经等,需要同时检视身体意识与其所在的背景状况。阿部忍的身体知、Andrieu的身体显现论、程志理的体认等均是遵循了这一原理而产生的体育-哲学的研究范式。

运用此类体育-哲学范式,运动技能的默会知识与人文学、社会学、生理学、医学等学科等两类显明知识交叉融合就不再是问题。在体育学科内,运动技能控制、运动知觉、体能、教学者口令与人体科学的科研结果需要完成互证与转换,体育文化和历史对人的运动内隐记忆作用与运动者的意志、情绪、品格精神等有着千丝万缕的潜在关系,如果不能还原为现实的运动技术经验与感受,那就很难称得上是体育之研究,因为在此类研究中身体只是一具静止的物体。换言之,科学研究产生的事实数据平台、此刻运动技艺现实的完成状况、运动者的切实感知构成了“事实—现实—切实”的三角互证。从身体知、体认等范式出发,体育的知识能够被身心一元论为基础的知识类型整合为以自我的技术体验为中心的学科群,体育人文社会学属于身体技术内隐记忆的知识群,运动技术的总结提炼与学习属于反身化表象知识的群,运动人体科学属于指导运动行为规范性的知识群,这些知识群最后都可以通过具身化、形象化的身体言说或叙事转化为身体技艺。这就是体育学科自身系统和完整的知识体系基础,也是学科自身系统化的第一步,继而由体育学3个核心知识要素——教育训练学、裁判学、竞赛学为核心主题演化出其他支脉命题,以体育新问题、真问题为创新导向,而不必再生硬地套一个其他人文社会学理论或自然科学方法的“新帽子”或“新瓶子”。

那么,就体育-哲学自身而言,依照哲学学科的本体论、认识论、价值论、方法论、伦理学、美学不仅破坏了自身的学科属性,更重要的是并不适应体育学科对于体育-哲学的学科属性要求。因而,以体育的具身知识论、三角互证的方法论、元实践的实践论与身体技能的功能论作为未来体育-哲学自身学科建设的一种方案,对于其自身的学科身份建设,以及统摄跨学科的体育学科体系构建均提供一定支持。

5 结束语

马克思《神圣家族》一文的副标题“对批判的批判所做的批判”实质上澄明了哲学的根本所在,即澄清前提划定界限式的反思。对于体育哲学而言,其时代使命不仅仅是反思,更重要的是通过运动实践的反身而思,以此避免体育跌入庸俗唯物主义,避免体育陷入科学主义物化造成的身体的贫困,继而探寻体育学科自身的学科身份与研究范式。目前,借助最具前沿性的具身哲学的进一步推动,身体知、身体显现论、身体素养、具身体育运动知识与隐喻知识、体认等范式逐渐成熟,推动了下学上达的学科元实践之发展,而从“体育的哲学”(philosophy of the sport)转向“体育-哲学”(sports-philosophies)本身也是一个体育学科元问题的建设过程。本文从体育哲学全球思想史的视角探寻了该学科的建设、发展、瓶颈与时代使命,借此抛砖引玉,希冀为更多的学者提供一条研究体育的思维路径。