四川盆地泸州区块构造变形特征及形成过程

2023-01-13李金玺李智武张洞君佟恺林刘傲东叶玥豪钟可塑杨雨然何一凡黄瑞广公子龙

罗 超,李金玺,李智武,张洞君,佟恺林,戴 赟,胡 曦,刘傲东, 叶玥豪, 钟可塑, 杨雨然, 何一凡, 李 怡, 黄瑞广, 公子龙

(1.中国石油西南油气田公司 页岩气研究院,成都 610051;2.页岩气评价与开采四川省重点实验室,成都 610051;3.地球勘探与信息技术教育部重点实验室(成都理工大学),成都 610059;4.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都 610059;5.四川页岩气勘探开发有限责任公司,成都 610051)

四川盆地是中国首个万亿立方米储量且建成百亿立方米产能的页岩气产区,是中国页岩气储量和产量的重要基地。川南地区五峰组-龙马溪组页岩地质条件得天独厚,成为四川盆地页岩气最重要的勘探开发领域,Ⅰ+Ⅱ类储集层厚度为20~80 m[1],优质储层连续稳定分布,储层关键参数稳定,埋藏深度主要在2.0~4.5 km,压力系数多为超压,整体保存条件较好。随着川南五峰组-龙马溪组页岩气勘探不断向深层和复杂地区推进,发现川南复杂的构造特征制约着川南五峰组-龙马溪组页岩气勘探开发。

页岩气富集理论揭示了页岩气保存条件是页岩气高产的必要条件,构造变形增加了页岩储层的微裂缝发育,破坏了页岩内吸附气和游离气初始平衡状态,影响了页岩自封闭性,表明构造变形是页岩气保存条件的关键因素[1-5]。涪陵页岩气田勘探开发也揭示了不同构造单元的构造样式及变形强度控制着气田的页岩含气性和页岩气产量,构造变形程度决定了页岩气保存条件的优劣,影响页岩气井的产量和产能[6]。川南地区经历了多期构造的复合、联合叠加构造作用[7],形成了多组多向的复杂构造变形,这些构造多发生于晚白垩世以来,同时叠加了新生代强烈隆升剥蚀,这些因素导致目前对川南构造期次及序列的研究存在较大的争议[7-14]。本文详细解剖泸州区块的构造特征,探讨不同构造期次的叠加关系和构造序列,恢复泸州地区的构造形成过程,为科学评价构造变形对页岩气保存条件提供约束,服务于川南深层页岩气的勘探开发。

1 地质构造背景

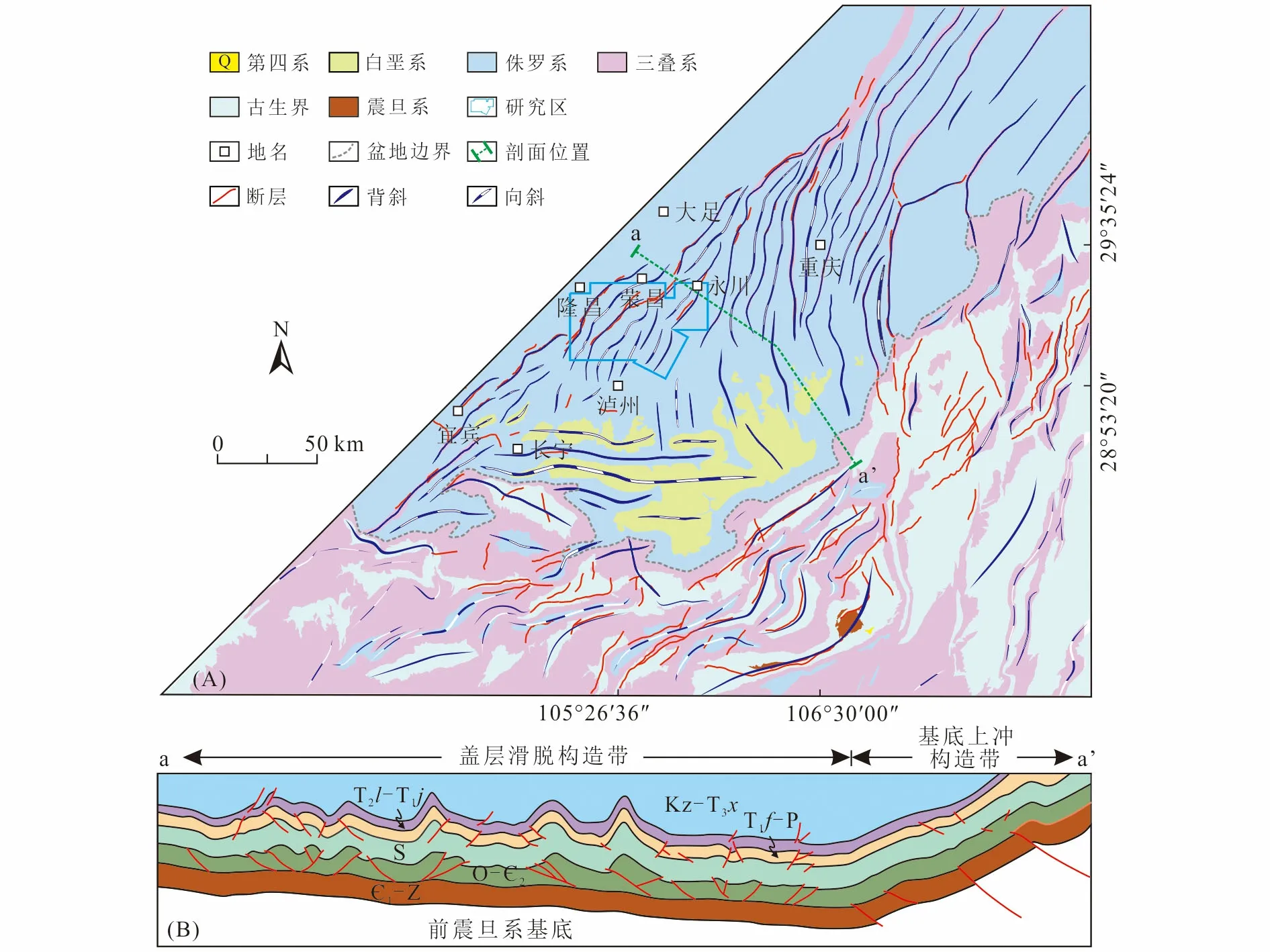

泸州区块位于川南低陡构造带北部,夹持于齐岳山断裂带和华蓥山断裂带之间(图1-A)。由于研究区位于川东高陡褶断带向南过渡为川南低陡褶皱带的过渡部位,其构造形迹发生了明显的变化,由北东向近平行的高陡褶皱带向南呈帚状散开,发育为低陡褶皱带,止于盐津-古蔺断裂,形成了以3条基底断层围限成的川南直角三角带的构造格局[7]。

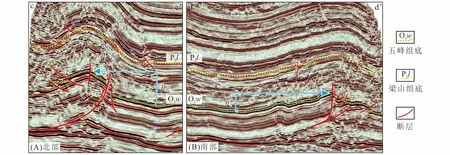

图1 四川盆地东南地区构造纲要图与地质剖面图Fig.1 Tectonic outline map and geological profile of southeast Sichuan Basin (据S.A.Stewart[16])

川南及周缘地区出露地层主要有寒武系、奥陶系、志留系、二叠系、侏罗系和白垩系。一些学者认为川南地区中下三叠统膏岩层、志留系泥页岩、中寒武统膏岩层对该区构造特征及演化具有重要的控制作用[8-12,15-20]。

川南地表构造以典型的滑脱褶皱构造为主,局部发育少量上冲断裂构造,不同的构造单元的构造特征存在较明显的差异(图1-B)。川南地区发育多组构造组合,主要有北东向、南北向和近东西向,在南侧发育以长宁背斜为代表的北西向构造。构造走向呈现明显的边界断层主控的构造格局,北东向构造受华蓥山断裂影响,是川东和川南最发育的构造组合;南北向构造受控于南川-遵义断裂,向西逐渐减弱;近东西向构造从泸州地区往南逐渐增强,揭示了盐津-古蔺断裂对其具有控制作用。川南地区上白垩统夹关组盖层已卷入了多期构造变形,反映其主要形成于燕山期晚期和喜马拉雅期[7,13-14]。

2 泸州区块构造变形特征

泸州区块是由泸州203井区、阳101井区和黄202井区组成,三维满覆盖面积共 1 495 km2。地表构造走向以北东向为主,背斜核部出露上三叠统须家河组,向斜核部出露上侏罗统沙溪庙组,出露地层向南渐新,表明北东向构造向南倾没。地表断裂不发育,主要在云顶场、古佛山和坛子坝等3个背斜的核部转折端发育1~2条逆断层。

2.1 褶皱特征

泸州区块五峰组底界面地震反射构造图显示区内发育多排褶皱带(图2),比地表更发育,由西往东依次发育云顶场-螺观山背斜带、海潮-古佛山-新店子背斜带、九奎山-龙洞坪-东山背斜带、坛子坝-黄瓜山背斜带,福集、德盛、来苏等多个宽缓向斜依次分布于这些低陡背斜带之间,褶皱构造由北向南逐渐分叉散开(图2),呈帚状展布,褶皱幅度向深部逐渐降低。

福集向斜核部发育3条逆断层,倾向北西,向南东上冲,落差由北西向南东依次增大(图3);该向斜宽度6~10 km,为圆柱状,五峰组-龙马溪组倾角为0°~20°,缩短率约10%。德盛向斜被3条近南北向断层分隔成3个次级向斜,宝藏向斜被内部一条近南北向断层一分为二(图4)。德盛向斜宽度约7 km,呈圆柱状,五峰组-龙马溪组倾角为0°~20°,发育多条小断裂,缩短率为11.6%~12.8%。云锦向斜宽度约10 km,呈箱状;在向斜核部五峰组-龙马溪组的产状近水平,在两翼其倾角为10°~12°,断层不发育,缩短率为6.4%~8.3%。

图3 泸州区块a-a’测线地震解释剖面图Fig.3 Seismic interpretation profile a-a’ in Luzhou Block (测线位置见图2)

2.2 断裂特征

工区地腹断裂构造远比地表断裂发育,断层以上冲断层为主,在背斜核部形成对冲和冲起构造,呈“八”字形或“Y”字形(图3、图4);断层落差一般不大,大多数小于400 m。切割五峰组的断层,向下止于中寒武统滑脱层,向上大多数消失于志留系内部,少量切割二叠系和三叠系,与志留系贯通,但未出露地表。中寒武统滑脱层之下变形微弱,构造不发育,偶尔发育小断层,其断距较小。

图4 泸州区块b-b’测线地震解释剖面图Fig.4 Seismic interpretation profile b-b’ in Luzhou Block (测线位置见图2)

3 构造叠加关系

3.1 圣灯山构造叠加关系

泸州区块西北圣灯山构造,发育了近E-W和NE向两组构造,这两组构造存在明显叠加关系(图5)。褶皱①和②呈近E-W向,NE向断层F1切割了褶皱②止于褶皱①,褶皱①和②限制了断层F2。背斜③南段与背斜④斜跨叠加,北段被向斜①限制。背斜④西段E-W向展布,往东轴迹偏转至NE走向,该背斜东段可能受到后期NE向构造的利用改造。NE向断层F3止于近E-W向断层F4,反映断层F4限制了断层F3。以上圣灯山构造切割关系反映E-W向构造形成较早,并被后期NE向构造叠加改造。

图5 圣灯山构造期次及切割关系Fig.5 Tectonic stages and cutting relationship in Shengdengshan 底图为五峰组-龙马溪组底界面地震反射构造图

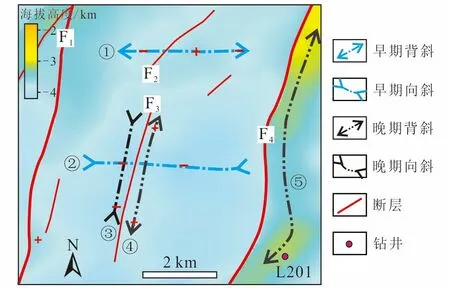

3.2 宜定向斜叠加关系

宜定向斜构造位于泸州区块南部L201井西部,该向斜的东西两翼被两条NNE向背冲型逆断层F1和F4切割(图6)。向斜核部发育次级褶皱和断层,E-W向背斜①被NE向断层切割,可能受到后期近E-W向挤压,导致其枢纽高低起伏。E-W向向斜②被NNE向断层F3切割,且在断层上下盘分别发育了NNE向的向斜③和背斜④。这些叠加关系表明E-W向构造发育最早,受到NE向和NNE向构造切割。

图6 宜定向斜构造期次及切割关系Fig.6 Tectonic stages and cutting relationship of Yiding syncline底图为五峰组-龙马溪组底界面地震反射构造图

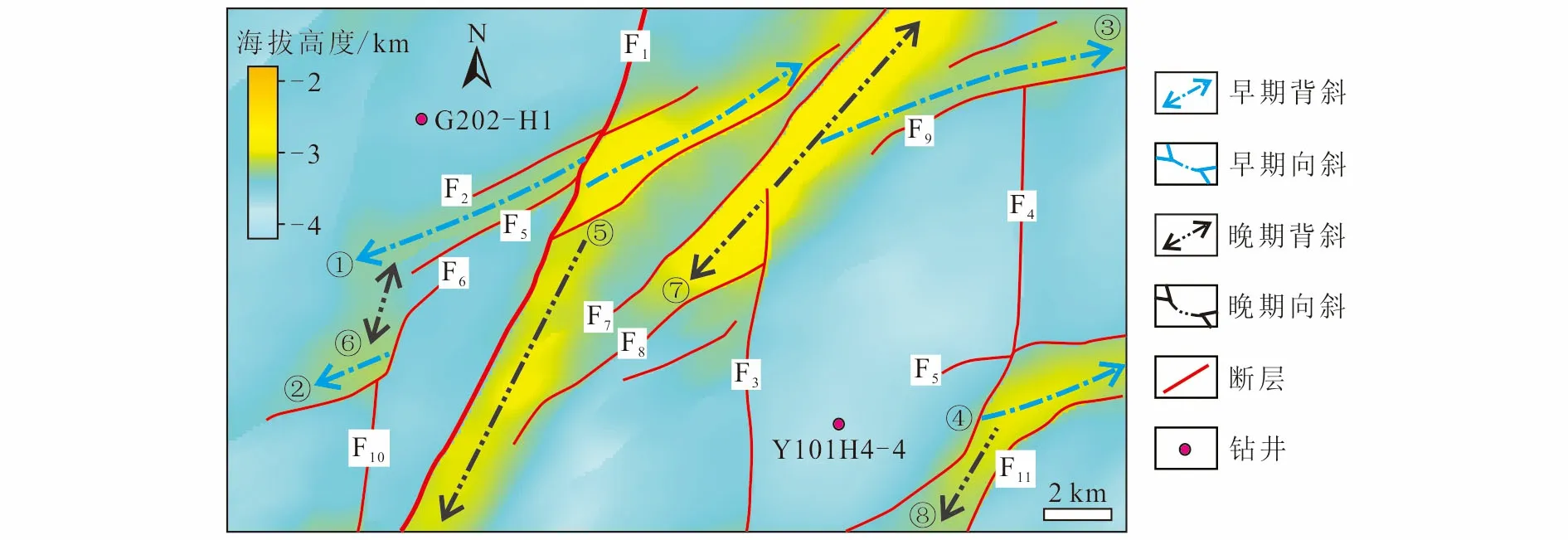

3.3 古佛山构造叠加关系

古佛山构造位于泸州区块中部,发育多个走向的褶皱和断层(图7)。NE向背斜①和断层F2、F5被断层F1从中间切割。NNE向背斜⑥被限制于NE向背斜①和②之间,断层F6呈曲折形态,迁就和利用了NE向和NNE向断裂贯通而成,并限制了NNE向断层F10。NE向背斜⑦限制了NNE向断层F3,但后者又一定程度地限制了NE向断层F8。断层F4南段利用了NE向的构造向北延伸切割了断层F5,向北走向变为近N-S向,被NE向断层F9限制,表明断层F4形成相对较晚,利用了NE向断层且被NE向断层限制。NE向向斜⑧止于近E-W向褶皱④,反映了二者限制关系。从古佛山构造叠加关系可以看出,近E-W向构造无疑是发育最早;虽然局部存在一定程度的NE向断层被NNE向断层限制,但NNE向构造更多切割NE向构造或被其限制,进而推测NNE向构造可能稍晚于NE向构造。

图7 古佛山构造切割关系Fig.7 Tectonic cutting relationship of Gufoshan structure底图为五峰组-龙马溪组底界面地震反射构造图

3.4 新店子和龙洞坪构造叠加关系

新店子和龙洞坪构造位于泸州区块中部,NE向和近N-S向构造形成叠加构造(图8)。断层F1和F2南段可能是利用早期NE向断层在近E-W向挤压作用下向北扩展形成了NNE向断层。NNE向断层F7和F8的形成机制可能类似,二者北端均止于NE向断层F5。NE向向斜④被NNE向断层F6、F7、F8和F9切割形成了NNE向次级向斜⑤和⑥,且向斜④的枢纽明显发生了弯曲,这均反映NNE向构造形成晚于NE向构造。龙洞坪构造的背斜⑨和断层F11的中北段夹持于NNE向背斜⑧和⑩之间,背斜⑨的枢纽和断层F11的形迹发生了明显弯曲,反映二者后期又发生了近E-W向构造挤压,早期NE向的构造发生一定程度构造叠加变形。这些叠加构造反映NE向构造的形成可能早于NNE向构造。

图8 新店子和龙洞坪构造切割关系Fig.8 Tectonic cutting relationship of Xindianzi and Longdongping structure底图为五峰组-龙马溪组底界面地震反射构造图

4 泸州地区构造演化历史

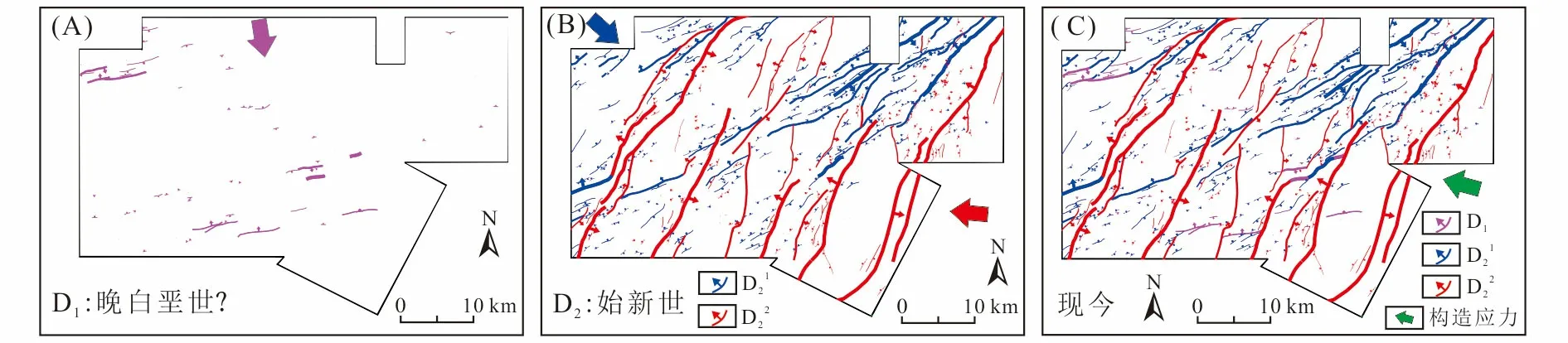

泸州地区断裂构造主要有NE向、NNE向和近E-W向(图2)。笔者根据研究区的构造发育特征、构造叠加关系以及卷入变形的地层,并结合区域构造演化,建立了泸州区块构造期次及序列。

第一期构造变形为近N-S向的挤压,形成了E-W向构造(图9和图10-A)。该组构造在泸州工区不发育,主要是北部圣灯山褶皱和断裂构造(图9-A),以及南部阳高寺构造两侧零星断裂,如海6、海16和阳18断层(图9-B)。目前对该期构造变形机制主要存在两种认识:一种观点认为是与盆地北缘米仓山隆起有关,磷灰石裂变径迹反映早白垩世米仓山隆起发生了快速隆升冷却事件[21-22];另外一种观点认为与南缘的大娄山构造带由南而北的递进变形有关[14],在盆内发育了一系列近E-W向构造,如高木顶背斜、长垣坝背斜和纳西构造。从泸州区块内的E-W向构造变形强度来看,圣灯山发育的断层规模和褶皱幅度(图9-A中h1)都远强于海6、海16、阳18等断层及背斜构造(图9-B中h2),反映了构造变形由北而南减弱。盆地南缘的大娄山构造带活动时间相对较晚些,对盆内构造影响可能止于纳西隐伏构造带,抑或对泸州区块E-W向构造进行一定程度的叠加,但其作用非常有限,目前难以区分。因此,我们认为泸州区块E-W向构造与盆地北缘米仓山隆起向南逆冲推覆的关系似乎更为密切。

图9 泸州区块东西向构造对比Fig.9 The E-W trending structure correlation between the northern and southern Luzhou Block 测线位置见图2

第二期构造变形为NW-SE向和近E-W向联合挤压(图10-B),形成了NE向和NNE向的联合构造。从区域构造形迹来看,泸州区块东部近N-S向构造更为发育,明显受到南川-遵义断裂作用影响,指示近E-W向挤压;而区块西部NE向构造相对发育,明显受到华蓥山断裂作用影响,反映NW-SW向挤压。区内NE向构造和NNE向构造之间存在相互切割和限制的关系,但总体来说,NNE向构造切割NE向构造更为普遍,为主要构造叠加关系,可能暗示NE向构造略早,为早幕,如螺观山构造、古佛山构造、新店子构造和龙洞坪构造等(图2);NNE向构造形成稍晚,为晚幕,如云顶场构造、海潮构造、阳高寺构造、坛子坝构造和黄瓜山构造(图2)。

图10 泸州区块五峰组-龙马溪组中新生代以来断裂构造演化过程Fig.10 Fault evolution process in Wufeng Longmaxi Formation since middle Cenozoic in Luzhou Block

构造物理模拟也揭示了在川南直角三角形断裂主控的构造格局下,其内部构造越靠近边界主控断层,受到边界断层影响越明显[7]。结合盆地及周缘造山带的区域构造研究,认为始新世中期四川盆地西边受到青藏高原向东扩展形成了NW-SE向挤压,东部受到太平洋板块向西俯冲形成了近E-W向挤压,二者发生了构造联合作用,导致夹持于华蓥山断裂和南川-遵义断裂之间的泸州地区发育NE向和NNE向构造。

5 结 论

中寒武统膏岩层是泸州区块主要滑脱层,上构造层发育断滑褶皱和断展褶皱,形成了紧闭相似背斜和宽缓平行向斜,地腹低缓构造向上递变为地表低陡构造,逆断层集中发育于背斜两翼和核部,断距多数小于400 m,切割五峰组-龙马溪组页岩的断层主要尖灭于志留系内部;下构造层构造变形微弱,不发育断层和褶皱,与上构造层发育明显的构造变形解耦。

泸州区块五峰组-龙马溪组晚白垩世以来至少经历了两期三幕构造变形,早期受到近N-S向挤压形成近E-W向构造,动力来源可能与盆地北缘的米仓山隆起向南逆冲推覆有关;晚期受到近E-W向和NW向联合挤压,分别与太平洋板块向西俯冲和青藏高原东扩有关,形成了早幕NE向和晚幕NNE向的联合构造。