现制现售即食食品安全问题及监管对策研究

2023-01-12颜嫦嫦聂亮王晨诚李亦奇袁晓月彭少杰

颜嫦嫦,聂亮,王晨诚,李亦奇,袁晓月,彭少杰*

1.上海市市场监督管理局信息应用研究中心(上海市食品安全技术应用中心)(上海 200233);2.上海市市场监督管理局食品安全协调处(上海 200233)

现制现售是指在同一地点从事食品的现场制作、现场销售,但不提供消费场所和设施的加工经营方式,其食品经营许可涉及食品销售经营主体和餐饮服务经营主体两大类,包括专门从事食品现制现售的店铺;超市、商店和市场内的食品现制现售区域;餐饮服务单位专用于食品现制现售的区域[1]。即食食品是指食品以售出的形态存在,无须进一步杀菌处理即可食的食品[2-4]。

现制现售即食食品种类多样、风味独特,深受上海郊区居民喜爱,但由于其经营规模较小,加工方式传统,从业人员文化素质较低,管理水平相对落后,容易发生食品安全问题,引发投诉举报,甚至引起社会热点舆情。上海郊区有现制现售食品经营单位21 097家,其中八成获证类型为餐饮经营许可证,主要经营糕点、自制饮品、热食和生食类食品。试验以上海郊区为样本开展研究,分析现制现售即食食品经营和监管中的主要问题,为提升基层监管有效性、提高食品安全保障水平提供对策建议。

1 对象与方法

1.1 研究对象

以上海郊区为例,分别对闵行区、松江区、宝山区、青浦区、奉贤区、嘉定区、金山区、崇明区及浦东新区的现制现售即食食品经营单位开展调查研究。

1.2 调查内容

从监督抽检、执法检查和舆情监测情况3个方面了解现制现售即食食品安全问题。结合发现的问题开展现场调研,了解问题分布、特点和产生原因等。

1.3 数据来源

一是通过上海市市场监督管理局“互联网+监管”系统,收集上海郊区现制现售即食食品相关行政许可信息、监督抽检信息和执法检查信息;二是通过中国健康传媒舆情监测系统,收集上海地区现制现售即食食品舆情信息。该舆情监测系统涵盖新闻网、论坛、博客、微博、移动端、微信、纸媒、境外和电视等,根据舆情热度以曲线图和词云图的形式显示重大食品安全事件。数据收集时间为2021年度(即2020年11月至2021年11月)。

2 结果与分析

2.1 监督抽检

2021年度共完成现制现售即食食品监督抽检1 540件,检验项目包括微生物(菌落总数、大肠菌群计数、沙门菌等)、食品添加剂(膨松剂、甜味剂等)等10个大类30余个项目,抽检总体合格率为96.90%,低于上海同期各类食品总体合格率(99.40%)2.5个百分点[5],是影响全市食品总体合格率的食品类别之一。主要超标情形是生食类食品(如色拉)菌落总数超标,糕点类食品(如发糕)铝和酸价超标及自制饮品(如奶茶)菌落总数超标(见表1)。

表1 2021年度上海郊区现制现售即食食品监督抽检结果

菌落总数是指示性微生物,并非致病菌,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求[6]。现场调研发现,部分现制现售即食食品门店存在生产设备清洗调度不到位、原材料卫生状况不佳、生产用水洁净度不够、原料混合搅拌受到不洁原材料污染等情况。含铝添加剂可以按照国家规定在糕点类食品制作中添加,目的是使食物蓬松、口感良好,但铝残留量不得超过100 mg/kg[7]。现场调研发现,部分现制现售糕点经营者加工操作随意,一味追求精美的外观和膨松的口感,经常根据自身经验肆意添加含铝泡打粉。酸价是脂肪中游离脂肪酸含量的重要指标,可作为油脂变质程度的指标。油脂酸价(酸值),通常以中和1 g油脂中游离脂肪酸所需要氢氧化钾毫克数表示[8]。现场调研发现,酸价超标主要是因为经营者原料采购质量把关不严、生产工艺不达标和产品储藏条件不当,特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败。

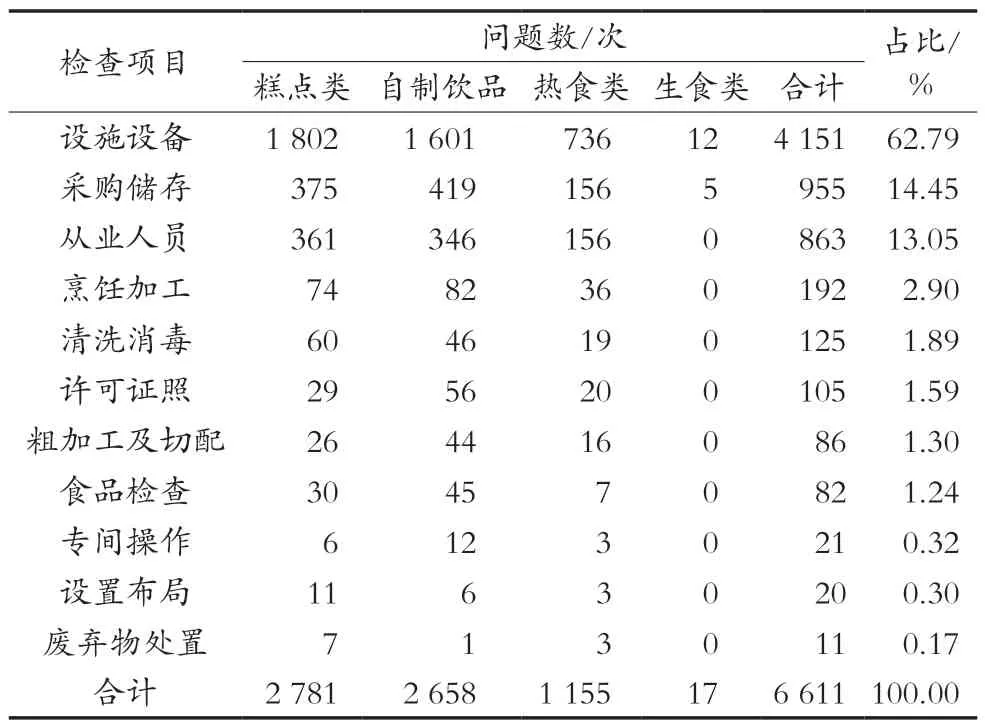

2.2 执法检查

执法检查信息来源于监管人员根据国家市场监管总局《餐饮服务食品安全监督检查操作指南》对现制现售即食食品经营单位的检查[9]。上海郊区21 097家现制现售即食食品经营单位中,发现有问题的单位5 766家,问题总体发现率为27.3%。主要表现为11类问题,最突出的三类问题依次是设施设备(占比62.79%)、采购储存(占比14.45%)和从业人员(占比13.05%)不符合操作指南的规定(见表2)。

表2 2021年度上海郊区现制现售即食食品执法检查发现问题

现场调研发现,设施设备方面问题主要表现为:地坪使用的材料不易清洗,易破损;食品处理区地面有裂缝、破损、积水、积垢等;在粗加工、餐饮具清洗等场所地面乱扔废弃物、积存食物残渣等。由于加工环节环境卫生较差,极易造成微生物污染。采购储存方面问题主要表现为:登记台账信息存在缺漏项或虚假信息;未索取留存每笔购物凭证或购物凭证信息不全,无送货单位名称或是无供货商盖章、签字等。在这种情况下,一旦出现食品安全问题,很难追踪溯源问题食品。从业人员方面问题主要表现为:未穿戴统一工作衣帽上岗,进入专间未洗手、消毒、戴口罩;未建立健康检查制度和从业人员健康档案,新参加和临时参加工作的、岗位流动频繁的(如洗碗工)从业人员未取得健康证上岗等。未严格落实食品从业人员健康管理制度,食品卫生很难保证。

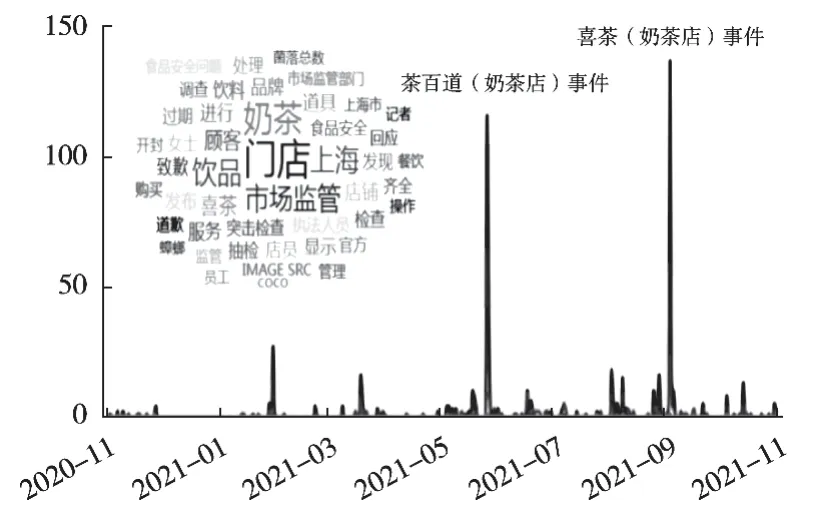

2.3 舆情监测

通过中国健康传媒舆情监测系统,获得现制现售即食食品的舆情趋势和热词图,结果发现2021年度有2个舆情波峰,均为自制饮品。第1个波峰对应的事件为:2021年5月27日,茶百道(奶茶店)部分半成品没有盖子遮挡,部分食品原料未封口,员工将已开封的食品与店内原料混放,工作人员健康证不齐全、佩戴口罩不规范等。第2个波峰对应的事件为:2021年8月30日,喜茶(奶茶店),上海一门店员工操作失误将陈列道具(该样品内液体是“正乙烷”)拿给顾客陈女士,造成身体上不适和痛苦。词云图反映“门店”“奶茶”“饮品”等为常见的舆情热词(见图1)。

图1 2021年度现制现售即食食品相关舆情报道趋势图和词云图

自制饮品的食品安全风险主要源于生产加工操作不规范。结合现场调研发现,许多现制饮料操作场所不符合卫生要求,制作间和售卖处于同一空间,加工场所狭小且通风差,加工设备、工具清洁消毒不到位,产品极易受微生物污染;从业人员食品安全意识淡薄,卫生习惯较差,在操作过程中,存在未带手套、口罩等现象,这些不规范的操作容易造成自制饮料微生物污染,导致食品安全风险。

3 讨论与结论

3.1 问题原因分析

3.1.1 行业准入门槛低,主体责任不到位

现制现售即食食品经营投资成本不高,经营规模小,以个体户为主,呈零散状态,店铺转让及季节性歇业频繁。根据不同季节,经营食品品种也存在较大变动,超范围经营现象普遍。由于大多数从业人员工资待遇不高,文化层次不高,人员流动性强,食品安全意识较为淡薄,加工操作不规范,导致食品安全风险高。另外,企业主体责任落实不到位,规章制度普遍缺失或执行不到位:如在台账记录方面,存在登记台账信息存在缺漏项等情况;在采购凭证方面,存在未索取留存购物凭证,或购物凭证信息不全等情况;在健康检查制度方面,存在未建立从业人员健康档案等情况;在从业人员培训方面,很多经营单位不能及时开展内部员工上岗和在岗培训,存在关键岗位人员未经考核合格就上岗等情况。

3.1.2 现有食品标准覆盖不全,罚则适用性不强

2021年,我国出台GB 31607—2021《食品安全国家标准散装即食食品中致病菌限量》,但该标准不适用于“餐饮服务中的食品”,而大部分现制现售即食食品为餐饮服务类型。上海市发布的DB 31/2007—2012《食品安全地方标准现制饮料》也仅对现制饮品类即食食品设置了质量安全指标限量要求[10]。调研发现,基层监管执法仍面临部分违反卫生规范的行为,但难以找到合适、细化的罚则条款,因此主要通过约谈等较为温和的方式加强对经营者的提醒,造成监管力度不够,权威不够。甚至出现因执法依据不明确造成难以定性和处罚争议,如面积小导致经营区域分布界限不清,造成在检查时如发现现场有过期食品,无法明确是按照“生产经营超过保质期食品”,还是按照“未及时清理库存食品”判定和处罚,易引起后续的行政复议。因此,现有的法规标准对现制现售即食食品的质量安全要求覆盖面不够。

3.1.3 监管力量薄弱,监管效能不足

根据相关文件要求[11-13],基层食品药品监管工作人员数与常住人口数的比例要达到万分之三。根据该监管人员比例要求,在被调研的辖区中食品相关监管人员尚未达到万分之三的比例要求。市场监管体制改革后,上海市场监管部门需要承载原工商、质监、食药监、物价等相关监管职能,监管对象类别多、任务重,针对食品安全的监管力量较为分散。基层监管人员配套执法装备不够完善,在现场执法过程中容易出现故障,成熟、灵敏的快速检测项目有限,大部分基层监管人员以现场感官检查为主,问题发现手段有限。此外,针对食品安全专业化监管的培训尚缺乏系统性,部分人员对法律法规和检查规程理解不深,在日常监管中发现隐患的专业能力不够。

3.2 监管对策建议

3.2.1 落实企业主体责任,加强企业自身管理

加强现制现售即食食品生产经营制度建设,实行食品生产经营负责人制度,落实从业人员健康检查制度,做好食品安全风险隐患自查报告。改善食品卫生环境和操作条件,要有与生产加工的食品品种、数量相适应的生产经营设备,如消毒、防腐、通风等设备设施[14];建立并严格实施即食食品加工规范和工艺流程,鼓励加工制作过程的公开化,让消费者可以直观看到加工制作场所卫生状况,并监督从业人员规范操作。加强对食品从业人员培训考核,搭建线上培训考核平台,组织从业人员通过平台注册开展食品安全培训,提高从业人员对食品安全法律法规知识、食品卫生操作技能等知识掌握程度[15]。

3.2.2 夯实监管执法基础,提升基层监管效能

在食品安全标准方面,建议适当拓宽GB31607—2021《食品安全国家标准散装即食食品中致病菌限量》的适用范围,将餐饮服务现制现售即食食品也纳入其中。在执法办案依据方面,出台相关的行政处罚指南性文件,对于符合《市场监管领域轻微违法违规经营行为免罚清单》《中华人民共和国行政处罚法》规定,违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚[16]。积极运用网格化管理、“互联网+”等新型监管方式,提高监管执法的专业化和智能化水平。完善基层执法人员的执法装备,优化移动监管系统,提高日常监管工作的效率。针对现制现售即食食品门店量大面广的特点,应根据量化分级结果调整监管重点与监管频次[17],加大对不合格率较高的地区、场所、品种(如生食类)、项目(菌落总数,酸价、铝等)的监督抽检力度。组织监管人员进行系统性法律和业务的培训学习,提高监管队伍的专业水平,建设一支素质过硬,能力过硬的食品监管队伍、切实保障人民群众的食品安全[18]。

3.2.3 加强多元主体监督,推进食品安全社会共治

完善食品安全信息公开制度,及时把现制现售即食食品监督抽检、执法检查、行政处罚等方面的信息公开,分利用新闻媒体、门户网站、官方微博、微信公众号、抖音号等宣传渠道,开展食品安全风险交流,结合典型案例开展关于食品安全治理的教育工作[19]。增强消费者食品安全意识和自我保护能力,鼓励消费者通过投诉举报参与到食品安全社会共治中去,畅通投诉举报渠道,落实举报奖励政策。充分发挥食品安全协管员、信息员、宣传员熟悉辖区情况的优势,加强对现制现售即食食品经营的网格化巡查[20]。加强科普宣传,推动食品安全进农村、进企业、进社区、进商场等,鼓励研究机构、高校、协会等参与公益宣传科普工作,提升全民食品安全科学素养。