研究生课程“酶工程原理”课程思政教学模式探讨与实践

2023-01-12王荣春程翠林张英春马莺卢卫红

王荣春 *,程翠林 ,张英春 ,马莺,卢卫红

1.哈尔滨工业大学医学与健康学院(哈尔滨 150001);2.哈尔滨工业大学郑州研究院(郑州 450000);3.哈尔滨工业大学重庆研究院(重庆 400000)

在2016年末全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记提出“高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面”[1]。高校教师肩负着对未形成完善世界观、价值观的青年学生进行思想政治教育、知识传授、指导研究的任务。教师要充分发挥课堂教学这个加强思想政治教育亲和力和针对性的主渠道,满足学生思想成长发展需求。除了基础的大学生思想政治教育课程,专业课也同样可以融入思政因素,使专业知识与思想政治教育课协同进行。课程思政既富与拓展了思想政治的教育概念,又提升专业课教学的内涵,丰富了课程的发展路径,实现“立德树人”为根本的教育目标。在专业基础课程、专业核心课程、专业选修课程中,教师可以在课程建设及教学中以马克思主义为指导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义教育思想,在知识传授中注重强调价值引领,善于挖掘各类思想政治教育元素并融入教学各环节。

该论文的目的是从研究生专业课“酶工程原理”中挖掘思想政治教育元素,在传授专业知识的同时融入思政教育内容,达成立德树人的教育目标。

1 “酶工程原理”课程思政教学模式探讨

“酶工程原理”是哈尔滨工业大学食品科学与工程专业研究生的一门选修课,课程应用性强、涉及面广,涵盖食品科学、营养健康、诊断医疗等方面。课程的目的在于通过对酶工程原理基础知识的学习及前言科学研究的了解,使学生能够掌握和了解现代酶学在研究、开发及生产过程中的应用,从而开拓思路,为今后的学习与工作打下基础。

“酶工程原理”这一课程的教学目标是使学生对能酶学发展、氧自由基与酶、酶与细胞的信号转导、酶的定向进化、人工模拟酶、偶联酶分析中的技术、核酶、酶的抑制剂等相关知识进行深入系统的学习。同时使了解我国在酶工程领域的“长处”与“短板”;正确看待自身长处和欠缺,既不盲目自信也不过于自卑;帮助学生树立正确的人生观与价值观;培养、督促学生培养并具备站在专业的高度去看问题、解决问题的思维意识和能力。以“润物细无声”的方式教育给学生,将辩证地看问题;冷静地处理问题,认真地对待专业等“正能量”思想传递;进一步培养学生爱专业、爱他人、爱社会的人生态度,强化学生的社会责任感和历史责任感。

1.1 思政元素设计

在教学活动中尝试将课程思政引入“酶工程原理”课程教学中,在课堂教学中多处引入思想政治元素,大到国情怀,小到业学习态度、情绪管理等。共同回顾历史,可以是“一个图片、一段故事”的思政教育,也可以是一个政治教育的植入,在不增加学时、不减少专业知识讲授的情况下自然融入。

酶工程原理的课程内容可分为偏基础理论的教学内容和倾向应用的教学内容,共10章。偏理论基础的部分包括氧自由基与酶、酶与细胞的信号转导、核酶、蛋白质降解与酶;偏应用的章节包括酶的化学修饰、酶的定向进化、人工模拟酶、酶偶联分析技术、酶的抑制剂。在偏基础理论的章节,思政元素侧重对学生端正的科研态度与学生历史责任感的塑造,同时弘扬我国的历史文化,增强学生的民族自豪感。在偏应用的章节,思政元素侧重对学生社会责任感的培养和职业道德的强化。

1.1.1 课程思政元素一:核酶的发现

在酶学的历史上,自1926年Summer获得刀豆的脲酶结晶,并确定其化学本质是蛋白质以来,在约60年的时间里,人们普遍认为酶的化学本质是蛋白质。虽然在1968年Francis Crick在奇论文《基因密码的起源》中提到可能第一个酶是具有复制能力的RNA,但人们并未过多关注。直到1982年Cech T.及其同事在研究四膜虫时发现,四膜虫的26 S rRNA的前体在没有蛋白质的情况下能专一地催化寡聚核苷酸底物的切割与连接,具有分子内催化活性。在1983年,Altman S.等发现大肠杆菌的核糖核酶P的蛋白质部分被除去后,在体外高浓度Mg2+存在下,留下的RNA部分具有与全酶相同的催化活性[2]。2位学者的工作都证明酶的化学本质不一定都是蛋白质,也可以是核酸。

核酶的发现过程说明科学概念是帮助人们认识和掌握自然现象之网的纽结,但这些概念是科学实践的产物,随着科学实践的不断发展,科学概念的内涵和外延在不断地生变化。对待科研的态度应该是实事求是,勇于打破固守陈规;科研的过程应该大胆假设,小心求证。

1.1.2 课程思政元素二:机体中氧化与抗氧化的辩证关系

在“氧自由基与酶”章节,传递给学生关于氧化与抗氧化的系统知识。健康机体处于氧化和抗氧化的动态平衡状态之中,氧化是对机体供能,抵抗外界病原体等生理生化过程是必须的,也是至关重要的。但氧化过程不可避免会产生自由基,而自由基会对生物大分子无差别的进行攻击,改变大分子的结构,从而影响大分子的生物功能。机体应对这部分自由基,有三道防线,分别是细胞的微结构有利于对自由基的隔绝;有细胞内的大量酶(超氧化物歧化酶、过氧化物酶、谷胱甘肽过氧化物酶等)应对自由基;抗氧化物的摄入有利于减弱自由基对机体的伤害。这些知识告诉我们事物具有辩证关系,机体的平衡对机体健康至关重要。年轻时,机体内各种酶处于表达量和活力的平衡状态,摄入抗氧化剂并不是必须的。但随着人年龄的增加,酶表达量的降低,氧化和抗氧化失衡,带来与衰老相关的问题,适当的摄入抗氧化活性物质,如维生素C、花青素、番茄红素等有利于机体的抗衰老。

中国即将面临老龄化社会,机体内的氧化作用是衰老的主要原因之一。通过章节学习,鼓励学生开发抗氧化的保健食品,指导学生的饮食管理。同时作为食品行业的后备人才,学生也肩负开发有益于他人健康的功能性食品,也承担着对他人健康教育的责任。缓解老龄化社会问题是食品科学与工程学科学生讲来要承担的社会责任,通过该章的学习使学生意识到我国人口老龄化所带来的社会健康问题,同时增强自己的社会责任感,忧国家之忧,虑民族之虑。

1.1.3 课程思政元素三:青霉素的发现

以青霉素为例,导入酶的抑制剂的教学内容。人类与细菌、病毒对抗的历史悠久,直到20世纪40年代,人类都未能找到有效工具对抗由于细菌或病毒。Alexander Fleming发现青霉素,Howard Florey和Ernst Chain实现青霉素的批量化生产。在这些研究成果的推动下,挽救了二战中大量战士的生命,也加速了盟军的胜利。青霉素是酶抑制剂的典型例子,至今仍然作为最主要的一类抗生素在临床上广泛应用。青霉素的发现改变了人类的命运[4]。同时青霉素也开启人类对大量利用酶抑制剂来治疗病原体的研究,而现代很多医药及生物活性物质均是酶的抑制剂。面临新型冠状病毒肆虐的当下,我国学者在包括中医中药等多个方向寻找可有效抑制新冠病毒的药物成分,并且取得较好的效果。研究的出发点则是寻找可以抑制新冠病毒中关键酶的抑制剂剂,如3CL蛋白酶抑制剂和RNA聚合酶抑制剂等。

通过知识的讲授,引导学生懂得先辈科研工作者的奋斗是后人美好生活的保障。同时了解自己身上的责任,作为研究生,应该以服务社会,服务国家乃至人类而奋斗。科研应以改善人类生存条件,生存质量为目的。并随着人类面对不同的问题应不断更新知识体系,开发新的技术。现阶段,由于交通、通讯技术的发展,人类已不可避免的成为“地球村”,没有那个国家在面临新冠病毒时可独善其身。人类命运共同体是客观的存在。作为中华民族的子孙,应大局观,立足于社会、国家乃至全人类。

1.2 课程思政的教学设计——以“纳米酶”为例

思政元素的挖掘与搜集是课程思政的基础,但将思政元素与课程所要传授的知识内容自然地融合则需要良好的教学设计,以“纳米酶”章节为例,阐释如何将思政元素与知识体系进行融合。

为适应工业化生产,科学以提高酶的稳定性和活性,降低成本为目的,通过化学合成和半合成方法制备人工模拟酶,通过用有机复合物,如环糊精、冠醚、卟啉等。随着纳米科学的发展,由我国科学家阎锡蕴院士团队发现无机纳米材料Fe3O4本身具有类似辣根过氧化物酶活性,而辣根过氧化物酶本身就是应用非常广发的金属酶。纳米酶作为一类新的模拟酶,成为多学科交叉的研究热点[3]。通过这个例子,让学生了解我国不仅对微生物、酶的利用的历史悠久,且在科技蓬勃发展的今天,我国的科研工作者依然在各个领域做出卓越贡献,值得为之骄傲,并以其为楷模,为祖国的科研奋斗。

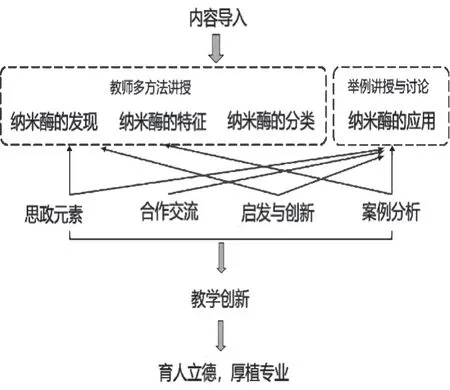

这一章节内容经过课堂设计,其流程图见图1。内容主要围绕着纳米酶这一热点技术展开,使学生对科研热点问题有所了解,通过对纳米酶的发现过程及纳米酶的分类、特征等知识点进行学习,了解这一拥有广阔应用前景的新技术。课堂除教师教授外,还有学生的小组讨论,彼此合作交流等授课方式。

图1 纳米酶教学设计流程图

章节内容的导入(讲解约5 min)。以复习及提问相结合,回顾酶学的发展历程为导语,在酶学的历史上,在相当长的一段时间内鲜见我国科学工作者的身影,而纳米酶是我国学者首创的研究领域,这表示我国在酶学领域科研实力的增强。

纳米酶的发现(讲解约10 min),2007年,我国科学家阎锡蕴院士组发现无机纳米材料Fe3O4本身具有内在类似辣根过氧化物酶的催化活性,其催化效率和作用机制与天然酶相似。以视频形式,让学生收看一段阎院士的讲话,将我国现代科学家的执着精神与爱国情怀传递给学生,增加学生的自豪感也提高学生的责任感。

纳米酶的特征(讲解约20 min),以文献为例,启发式教学,引导学生总结纳米酶特征。调动学生学习积极性。纳米酶兼具酶和纳米材料的“双重身份”,区别于天然酶和传统模拟酶,其最大的特征是除了具有催化功能之外,还具有纳米材料独特的物理和化学特性。纳米酶的催化反应,如同天然酶一样,依赖于pH、温度和底物浓度。纳米酶的分类(讲解约10 min)以启发教授为主介绍纳米酶的分类。

纳米酶的应用(讲解约20 min,学生讨论10 min)教师先举例,介绍纳米酶的应用,如研究人员在磁纳米粒的表面偶联抗体分子,使其成为既识别肿瘤,显色肿瘤的纳米探针,获得与传统的HRP 酶标抗体的免疫组化方法相类似的结果。再如比色法是检测葡萄糖浓度的常规方法,其原理是通过双酶联用体系—辣根过氧化物酶和葡萄糖氧化酶—所产生颜色反应而实现的。然后让学生讨论纳米酶潜在的应用方向。以健康中国这一国家发展战略为导向,鼓励学生开多思路,专注与科研,为我国这一战略目标而努力。

1.3 授课方式的多样化与考核方式的探讨

1.3.1 授课方式的多样化

讲课过程中通过回顾酶学在中国历史上的应用(如酒文化、中医药),启发学生提炼我国历史上在该领域的贡献,增加民族自豪感。强调我国近代对酶学研究领域的重大贡献,如纳米酶,鼓舞学生科研的斗志。通过新闻分享与学生讨论相结合,和学生一起讨论与酶学相关的研究热点新闻,引导学生正确的价值观、世界观,启发学生改变世界,让世界更美好的社会责任感。通过课堂科学前沿探讨,让学生掌握该领域的发展方向,找到中国该领域的长处,充分发挥,了解自己的短板,尽快发展、补足,避免受制于人。结合课堂内容,选择时事新闻,与学生共同探讨,明确学生将来的社会责任与历史责任。授课方式包括形象资料、图片、文献引用、社会及国际新闻引用、小组讨论等。多样的授课方式可以活跃课堂、激发学生学习兴趣,知识与思想更易被接受。

1.3.2 考核方式的探讨

专业课程的考核标准向思政考核评价靠拢。现有的考核标准是“小测+课堂讨论”形式,在此基础上,增加思政教育元素评价模式,了解和检验思政教育在专业课程教学过程中教学效果。在小测和讨论中增加对思政教育的考查点,设敞开题型,如讨论科研人员的社会责任?对于某某案例,谈谈你的感受。如果你是公司领导者,你会怎么做?对于即将面临的老龄化问题,如何应用酶学知识进行应对等问题。触发学生内心,启发学生辩证思考问题,提高其社会责任感。同时,平时成绩中也加入对学生学习态度、责任感的评估。

2 结语

立德树人是研究生的根本任务,应针对这一根本任务,深度挖掘“酶工程原理”有价值的、有教育意义德素材,将其融入课堂教学中,通过将思政元素与专业知识的自然融合,利用课堂这个主要的育人渠道,增强学生的历史、社会责任感及端正的科研态度于日常教学。