应用Landsat影像数据分析岷江上游植被覆盖度时空变化及地形分异特征1)

2023-01-10黄兰鹰杨育林高鹏

黄兰鹰 杨育林 高鹏

(森林和湿地生态恢复与保育四川省重点实验室(四川省林业科学研究院),成都,610081)(理塘县林业和草原局)

严欣荣 尤继勇 张好 贺维 吴雨峰

(中国科学院地理科学与资源研究所)(森林和湿地生态恢复与保育四川省重点实验室(四川省林业科学研究院))

植被作为陆地生态系统的主体,具有涵养水源、平衡碳循环、保持水土等作用[1]。植被覆盖度是反映地表植被覆盖的重要参数,能够直观的反映一个地区的植被覆盖程度和植被的生长状态,也是生态修复、土壤风蚀程度以及荒漠化程度有效评估的重要指标[2-4]。植被覆盖度的时空差异能够反映地区生态系统的恢复或退化的程度[5]。

植被覆盖度传统的测量方法包括目估法、采样法、仪器法和模型法等[6-7],这些方法的精度较高、获取的信息也较为全面,但是获取区域较小,操作复杂,效率低,成本较高。近年来,随着高光谱、高空间、高时间分辨率传感器的出现,遥感已经成为实时、大尺度乃至全球植被覆盖度监测的重要手段,应用归一化植被指数的像元二分模型是当前应用最为广泛的植被覆盖度估算方法[8]。李苗苗等[9]应用像元二分模型对密云水库上游植被覆盖度进行遥感估算,估算结果精度较高;王伟泽等[10]利用像元二分模型反演了扎龙湿地15年间的植被状况,并分析了水文因子对植被覆盖度的影响;张舒婷等[11]以黄土高原为对象,利用像元二分模型估算了研究区植被覆盖度,并探讨了地形因子对植被覆盖度的影响;张志强等[12]利用像元二分模型估算了黄河流域的植被覆盖状况,并分析了其时序变化特征;崔灿等[13]利用像元二分模型提取了新疆荒漠的植被分布,并分析了荒漠等类型的转化特征。

岷江上游作为长江等其他江河的重要流域,同时也是成都平原重要的水源,其植被状态变化对区域经济生态的稳定具有重要影响。近年来,在人类活动干扰和全球气候变化影响下,其区域生态系统稳定性受到干扰,主要表现为水土流失严重以及植被退化等方面。目前,对该区域的研究主要集中在土壤[14]、地貌[15]、水系[16]、植物群落[17]、土地利用变化[18]、干旱河谷植被恢复[19]等方面,而对其植被覆盖度的时空变化研究还较少,而植被变化不仅与气候、人类活动相关,还与其生境因子地形相关。因此,本文以2000,2010和2020年的Landsat遥感影像为数据源,应用像元二分模型,结合海拔、坡度和坡向等地形因子,分析2000—2020年岷江上游植被覆盖度的时空变化及其地形分布特征,以期为其生态保护和土地规划利用提供技术支持。

1 研究区概况

岷江上游地处横断山脉与四川盆地的过渡地带,地理坐标为102°59′~104°14′E,31°26′~33°16′N(见图1),主要流经四川省阿坝州的汶川、理县、茂县、黑水和松潘五县,流域面积24 780.123 km2。该流域主要为高山峡谷地貌,地形起伏大,海拔764~5 840 m。岷江上游属于干温河谷类型,气候垂直性差异大,焚风效应明显,降水主要集中在5—9月,干湿季分明。植被类型较丰富,且具有明显的垂直地带性。

图1 研究区地理位置示意图

2 研究方法

2.1 数据来源及处理

遥感数据使用中国科学院计算机网络信息中心(https://www.gscloud.cn/)提供的美国陆地资源卫星Landsat遥感影像。本文选取了2000年8月Landsat TM影像、2010年8月Landsat TM影像和2020年7月Landsat OLI3期遥感影像作为数据源,轨道编号为130/039,130/038,130/037。3期影像植被信息丰富,空间分辨率均为30 m,并已进行了辐射校正、镶嵌和裁剪等预处理。数字高程模型来自美国ASTER卫星获取的30 m地面分辨率ASTER GDEM数据(https://www.gscloud.cn/),并利用Arcgis10.2软件计算出研究区海拔、坡度以及坡向等地形因子并对其重分类(见图2)。

图2 研究区地形图

2.2 植被覆盖度信息提取

归一化植被指数(INDV)。归一化植被指数是应用植被在可见光不同波段的光谱差异所构建,即植物叶片在红光波段具有很强的吸收特性,在近红外波段具有较弱的吸收特性。

INDV=(NIR-R)/(NIR+R)。

式中:NIR为地表近红外波段反射率,R为地表红外波段反射率。

在ENVI5.3中用band math计算研究区3期影像的归一化植被指数,本文用了两个不同传感器的数据,计算地表近红外波段反射率和地表红外波段反射率时有一定差异。

植被覆盖度提取。像元二分模型的基本原理是假设一个像元的信息(S)由绿色植被部分的信息(Sv)和非植被部分(即裸土)(Ss)组成,则整个像元的信息(S)被线性分解为Sv和Ss两部分。

晚上,杏子约了招财,两人躲在牛栏旁的草堆里,招财又要做那事,杏子死活不肯,她说,我已经被你害成这样,你还要来害我。招财说,听人讲,在肚子上加压,可以把孩子压出来,我们试试吧?杏子无奈地说,那就试试吧!杏子仰着平躺下来,招财先是用手摁在杏子的肚子上,使劲往下压,然后又横躺下去,来来回回不停地翻滚,杏子在下面痛出一身大汗,她不敢叫唤,将手臂紧紧堵住嘴巴,不多久,手臂上咬出血来,黑糊糊的一片。后来,杏子实在禁不住,一身尖叫,晕了过去。

S=Sv+Ss;

假设像元内植被覆盖度为fv,完全由植被覆盖的纯净像元信息为Sveg,完全由裸土覆盖的纯净像元信息为Ssoil,则有:

Sv=fv·Sveg;

Ss=(1-fv)·Ssoil;

fv=(S-Ssoil)/(Sveg-Ssoil)。

利用李苗苗等[9]归一化植被指数的改进模型,植被覆盖度最终计算公式为:

fv=(INDV-Is)/(Iv-Is)。

根据有关标准和区域实际情况,将植被覆盖度分为5个等级:Ⅰ级为低覆盖度(0

表1 地形因子分级及面积占比

3 结果与分析

3.1 岷江上游植被覆盖度时空变化特征

3.1.1 时间尺度

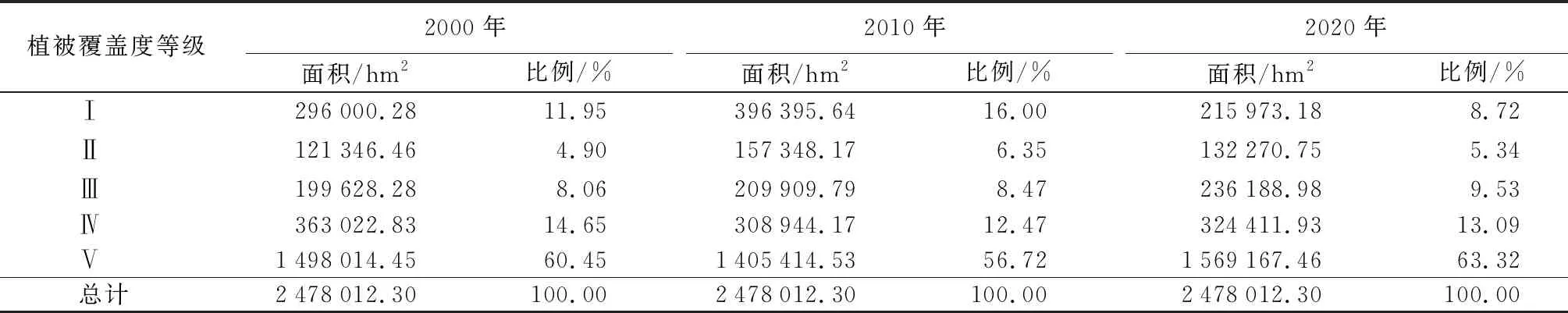

由表2、表3可知,2000—2020年,岷江上游植被覆盖度呈先降低后升高的趋势,总体呈改善,其中Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅴ级区域面积分别增加10 924.29、36 560.7和71 153.01 hm2,增幅分别为9.00%、18.31%和4.75%,Ⅰ级和Ⅳ级区域面积分别减少80 027.10、38 610.90 hm2,降幅分别为27.04%和10.64%。不同时间段各级植被覆盖度区域面积占比不同,但总体来说Ⅴ级区域占比面积最大,其次是Ⅰ级和Ⅳ级,而Ⅱ级最小。

表2 2000—2020年不同植被覆盖度等级面积及比例

表3 2000—2020年不同植被覆盖度等级面积的变化

2000—2010年间植被覆盖度呈明显降低的趋势,主要表现为Ⅳ级和Ⅴ级区域面积下降,而Ⅰ级和Ⅱ级区域面积增加。Ⅳ级和Ⅴ级区域面积分别减少92 599.92、54 078.66 hm2;Ⅰ级和Ⅱ级区域面积分别增加100 395.36、36 001.71 hm2,增幅分别为33.92%和29.67%。这主要是由于岷江上游属于高山峡谷地貌,2008年汶川地震引起塌方、泥石流等地质灾害,导致坡上中高覆盖区域等植被受到严重破坏。

2010—2020年间植被覆盖度呈明显增加的趋势,主要表现为Ⅲ级、Ⅳ级和Ⅴ级区域面积增加,而Ⅰ级和Ⅳ级区域面积降低,其中Ⅴ级区域面积增幅最高,增幅为11.65%,Ⅰ级区域面积降幅最高,降幅为45.52%,这主要是经过震后多年的植被恢复和有关林保措施的实施,岷江上游植被覆盖率已明显提高。

3.1.2 空间尺度

由图3可知,在空间上,岷江上游流域植被覆盖度整体呈现为“东高西低,南高北低”的分布特征,植被覆盖度Ⅳ级和Ⅴ级主要分布在岷江上游中西部,Ⅲ级主要分布在杂谷脑河流域、黑水河两岸山区、黑水县的西部山区以及松潘县的中高山区,Ⅱ级主要分布在干旱河谷低海拔的核心区域和松潘县的东北山区,干旱河谷核心地带地势相对平坦、人口聚集,对植被干扰较大,Ⅰ级主要分布在黑水县的西北部山区和松潘县的极高海拔地带。

图3 2000—2020年植被覆盖度等级

3.2 岷江上游植被覆盖度地形因子的分异特征

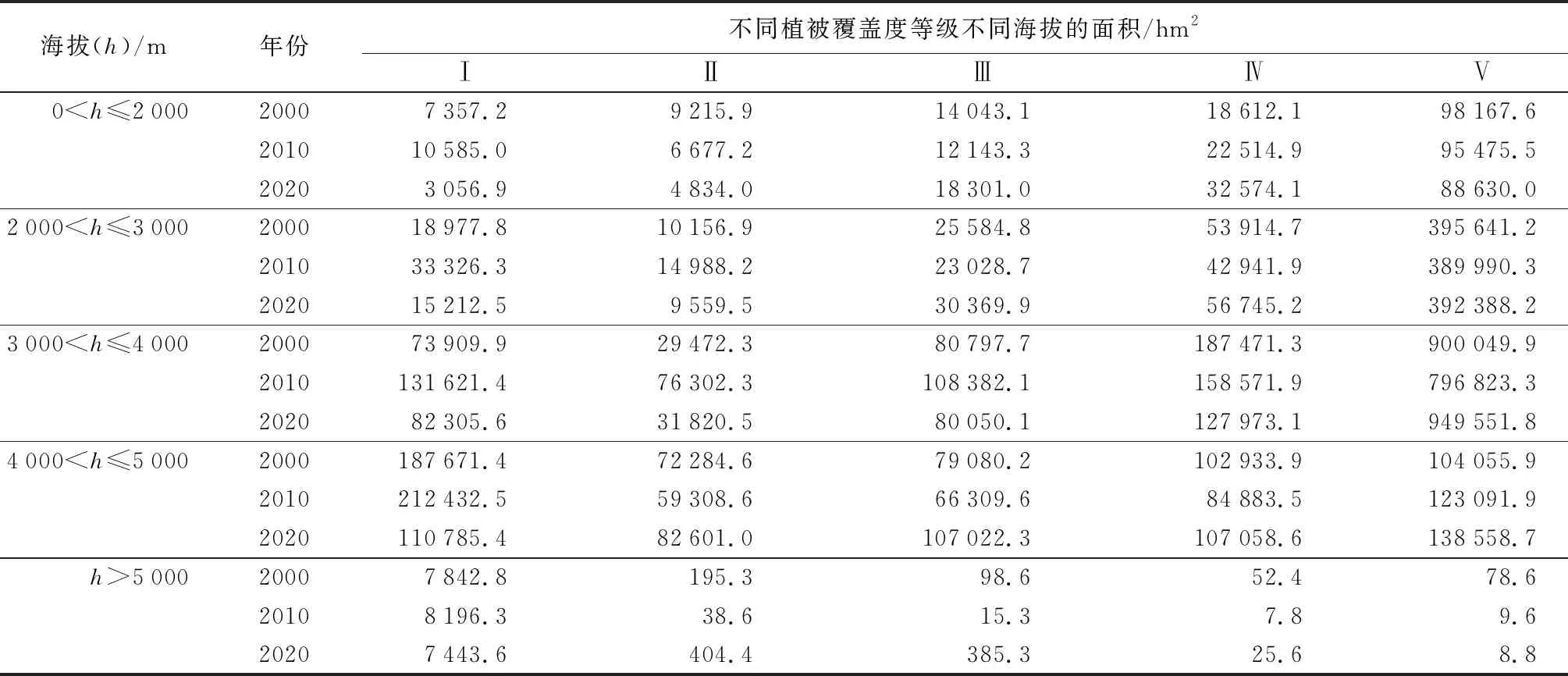

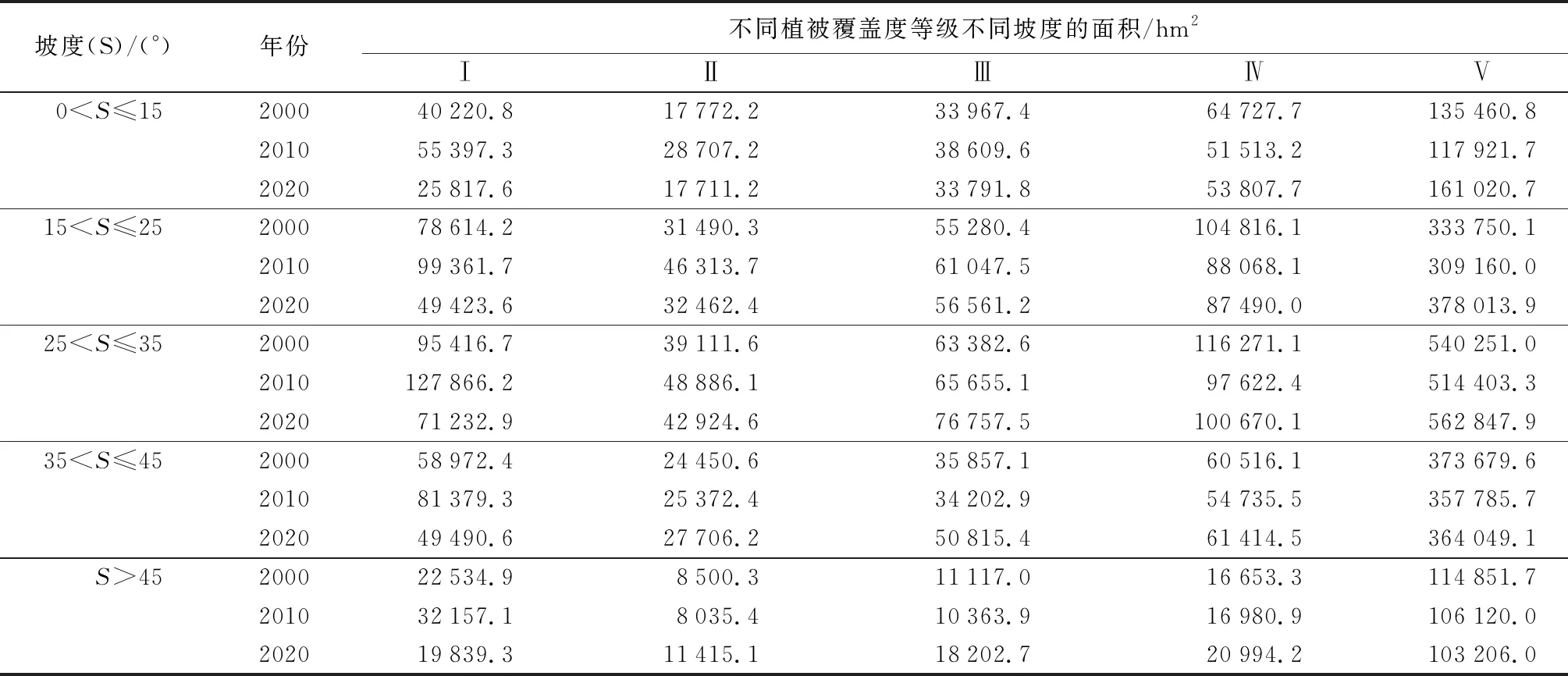

3.2.1 岷江上游植被覆盖度随海拔的变化特征

由表4可知,随着海拔的上升,植被覆盖度呈先升高后降低的特征。海拔0 表4 2000—2020年不同海拔带不同植被覆盖度等级的面积 3.2.2 岷江上游植被覆盖度随坡度的变化特征 由表5可知,坡度通过改变物质流动和能量循环来影响地表植被覆盖状况,不同坡度带岷江上游植被覆盖度随着坡度的上升,植被覆盖度呈先升高后降低的特征。坡度0° 表5 2000—2020年不同坡度带不同植被覆盖度等级的面积 3.2.3 岷江上游植被覆盖度随坡向的变化特征 由表6可知,坡向通过影响温度和降雨来影响地表植被覆盖状况,不同坡向带植被覆盖度随坡向的变化而变化,植被覆盖度呈现从小到大的特征,且半阳坡的植被覆盖度最大,平地大于半阴坡,阴坡最小。研究区平地地带,主要植被覆盖度以Ⅳ级以上为主,其面积占比达65%,其次为Ⅰ级,面积比例在10%左右;在阴坡和半阴坡地带,植被覆盖度主要以Ⅰ级、Ⅳ级和Ⅴ级为主,其面积总和占比达80%,且半阴坡的Ⅳ级以上区域面积比例比阴坡高,Ⅰ级区域面积比例也比阴坡低;在阳坡和半阳坡地带,植被覆盖度主要以Ⅰ级、Ⅳ级和Ⅴ级为主,其面积总和占比达85%以上,且半阳坡的Ⅴ级区域面积比例要比阳坡高,Ⅰ级区域面积比例要比阳坡低。说明研究区植被的分布受坡向影响也较大,半阳坡的植被覆盖度相对较高,主要是由于岷江上游处于青藏高原-高山峡谷-四川盆地的过渡带,在太平洋东南季风和印度洋西南季风向横断山区移动时,易在东坡(即半阳坡)形成较丰富的降水量,不仅为植物提供了水源,还在一定程度上促进了土壤养分的矿化分解,为植物提供了较多的养分。2000—2020年时段内,研究区各坡向带植被覆盖度有不同的变化,在平地、半阴坡以及半阳坡上,植被覆盖度Ⅰ级和Ⅳ级的区域面积减少,Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅴ级的区域面积增加;在阴坡上,植被覆盖度Ⅰ级、Ⅲ级和Ⅳ级的区域面积减少,Ⅱ级和Ⅴ级的区域面积增加;在阳坡上,植被覆盖度Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅳ级的区域面积减少,Ⅳ级和Ⅴ级的区域面积增加。表明2000—2020年间各坡向地带的植被覆盖度均有所提高,且阳坡的提高幅度明显高于阴坡。 表6 2000—2020年不同坡向带不同植被覆盖度等级的面积 岷江上游作为长江等其他江河重要的流域,同时也是成都平原重要的水源,其植被覆盖变化对区域稳定具有重要影响。传统的植被覆盖度调查方法获取区域较小,高分辨遥感数据为植被覆盖度实时、大尺度估算提供了支持。本文利用像元二分模型估算了研究区的植被覆盖度,虽然该模型已经得到广泛运用[8-13],但是对于该模型中的两个参数(Is和Iv)取值仍然没有统一标准[9],需要根据影像实际情况、归一化植被指数分布范围等对比不同置信区间选择合适阈值,后续可以考虑使用多源遥感数据源进行相互验证,同时比较不同解混合模型的估算精度,并对模型进一步完善,以获取研究区更准确的植被覆盖状况。 地形控制着区域物质循环和能量流动,进而影响植物的生长和分布。海拔、坡度等地形因子制约着岷江上游植被的分布,这与李崇巍等[22]研究的结果相一致。海拔主要通过影响温湿度的再分配和人类活动来影响植被生长,植被覆盖度在海拔2 000~4 000 m相对较高,与张文江等[23]研究的结论一致,即岷江上游地区2 000~3 000 m水热条件最好。坡度主要是影响积温能力,进而制约土层保水能力,一般来说随着坡度增加,土层保水能力降低,岷江上游植被覆盖度随坡度的变化符合该特征,岷江上游干旱河谷地带作为区域经济文化的核心地带,由于岷江上游生态退化和人类活动干扰,导致该地带的植被状态较差。近年来,随着退耕还林等政策的实施,尤其是对坡度25°以上的耕地还林,使该区域的植被覆盖度有明显提高。坡向主要影响降水和积温,与孙鹏森等[24]的研究结论相符合,总体上是阳坡植被覆盖度大于阴坡,但本文中半阳坡的植被覆盖度大于阳坡,主要是由于岷江上游处于青藏高原-高山峡谷-四川盆地的过渡带,在太平洋东南季风和印度洋西南季风向横断山区移动时,受地形抬升的影响,易在东坡(即半阳坡)形成较丰富的降水,使其植被生长更好。因此,在后续对其发展规划建设时,应因地制宜,在低海拔、平缓坡地带加强抚育造林,在中高海拔、斜陡坡地带要加强退耕还林、还草和封山育林等措施;在河谷地带应重在保护,加强抚育造林,合理进行人类活动和土地开发,改善植被覆盖状况。 以Landsat遥感影像为数据源,应用像元二分模型分析了岷江上游2000—2020年的植被覆盖状况变化及地形分异特征。岷江上游植被覆盖度呈先降低后升高的趋势,Ⅲ级以上区域面积达到80%以上,Ⅰ级区域面积仅占10%左右,其中,Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅴ级区域面积分别增加9%、18.31%和4.75%,Ⅰ级和Ⅳ级区域面积分别减少为27.04%和10.64%。在空间上,流域整体植被覆盖度呈现为“东高西低,南高北低”的分布特征,其中Ⅳ级区域主要分布在岷江上游中西部,Ⅰ级区域主要分布在黑水县的西北部山区和松潘县的极高海拔地带;随着海拔和坡度的上升,植被覆盖度均呈先升高后降低的特征;半阳坡的植被覆盖度最大,阴坡最小。

4 结论与讨论