颈内动脉肌纤维发育不良致脑梗死1例报告

2023-01-09黄霜丽杨雪霞

黄霜丽, 杨雪霞

肌纤维发育不良(fibromuscular dysplasia,FMD)是一种特发性、节段性、非炎症性、非动脉粥样硬化性动脉血管疾病,可累及全身各处的中、小动脉,如肾动脉、颈动脉和椎动脉颅外段,还可累及冠状动脉等其他内脏动脉,其中以肾动脉最为常见,其次为脑动脉。现将我院近期收治的1例双侧颈动脉FMD致脑梗死病例报道如下。

1 病例资料

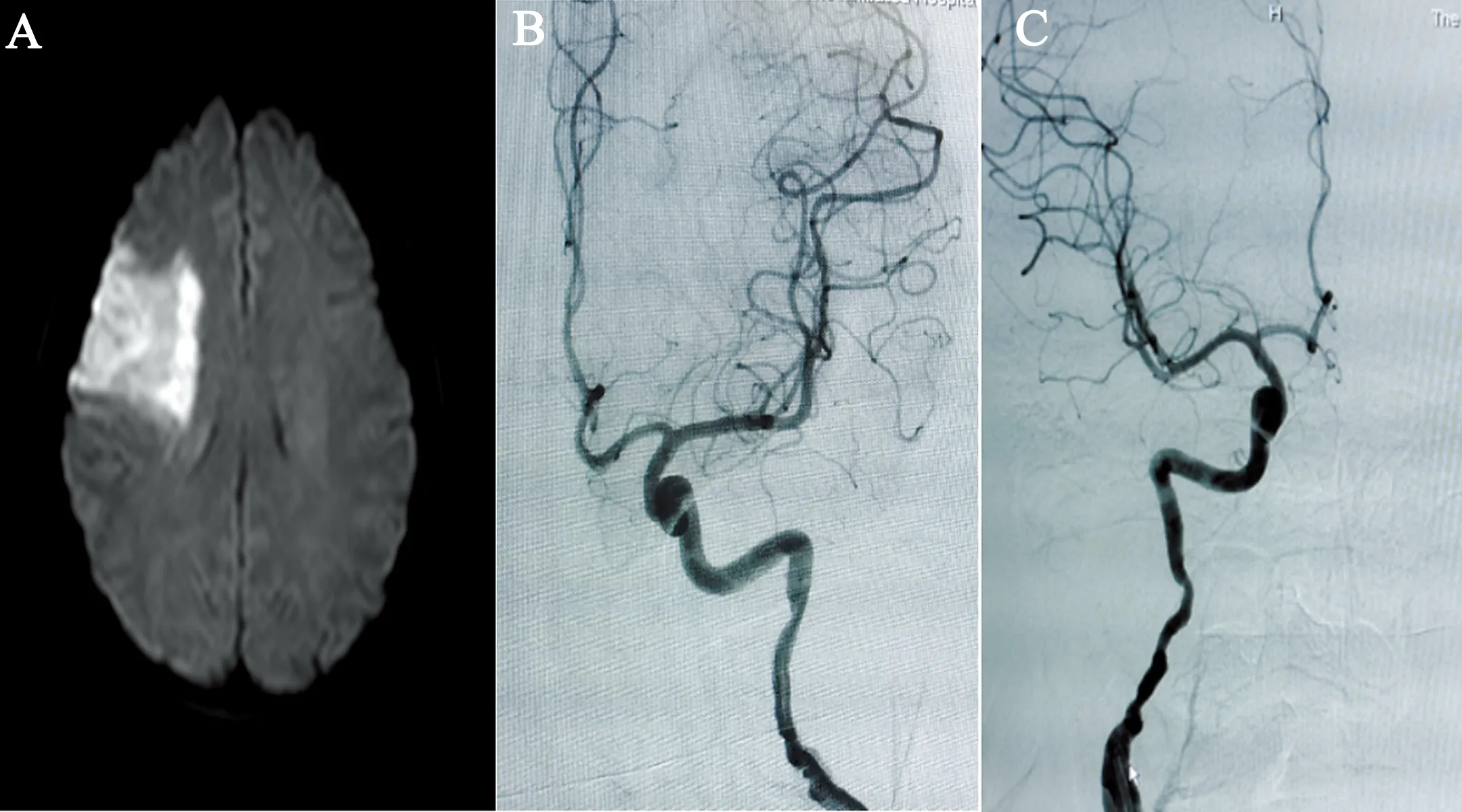

患者,女,44岁,因“左侧肢体无力伴言语含混3 d”入院,患者入院前3 d在行走过程中突发左侧肢体无力,伴言语含混、左侧口角流涎,下肢不能支撑,立即就诊当地医院,诊断“急性脑梗死”,予阿替普酶 54 mg 静脉溶栓治疗,左侧肢体无力症状稍好转,左下肢有行走拖地感,左上肢不能提重物。完善脑血管CTA见:右侧颈内动脉C1段闭塞,右侧大脑中动脉部分分支闭塞,左侧颈内动脉C1段狭窄,予抗血小板聚集、调脂稳斑等治疗,2 d后患者因自身原因出院。因仍有左侧肢体无力及言语含混,为进一步就诊遂来我院。入院时查体:T 36.6 ℃,P 74次/min,R 19次/min,Bp 111/76 mmHg,心肺腹查体未见明显异常。神经系统查体:神志清楚,言语含混,高级认知功能正常,左侧鼻唇沟变浅,口角向右歪斜,伸舌偏左,左侧咽反射减弱,余颅神经查体阴性,左侧肢体肌力4级,右侧肢体肌力5级,肌张力适中,肢体深浅感觉正常,双下肢病理征阴性,脑膜刺激征阴性,NIHSS评分4分。既往史:否认高血压、糖尿病、冠心病等病史,无烟酒不良嗜好。辅助检查:甘油三酯1.96 mmol/L,低密度脂蛋白2.41 g/L,血常规、肝肾功能、电解质、血沉、凝血功能、免疫球蛋白、类风湿因子、抗链球菌溶血素O试验、抗环瓜氨酸肽抗体、C-反应蛋白、同型半胱氨酸等未见明显异常。TCD发泡试验阳性-支持右向左分流(Valsava动作后8 s可见微泡信号出现>60个,呈雨帘状)。右心声学造影:阳性,考虑卵圆孔未闭(左心房室腔内见大量微泡回声)。心脏超声:左心室舒张功能减低。双下肢动脉+双侧下肢深、浅静脉:双下肢动脉未见明显异常,双侧下肢深静脉及大、小隐静脉血流通畅。颈部血管超声:右侧颈部动脉单发斑块形成,双侧颈内动脉夹层(血肿型)?右侧颈内动脉斑块起始处重度狭窄70%~99%,左侧颈内动脉起始段轻度狭窄(<50%)。24 h动态心电图未见明显异常。头部MRI见:左侧额、顶、岛叶异常信号,头部DWI(见图1 A):右侧额、顶、岛叶多发片状高信号影,考虑右侧额、顶、岛叶急性脑梗死。行全脑数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)见:左侧颈内动脉管壁不光滑并串联狭窄(见图1 B),右侧颈内动脉管壁不光滑并串联狭窄(见图1 C),左侧大脑后动脉分别通过软脑膜支向大脑中动脉供血,右侧大脑后动脉分别通过软脑膜支向大脑中动脉供血。患者双侧颈内动脉管壁不光滑并串联狭窄,考虑肌纤维发育不良。综合患者症状、体征及辅助检查,最后诊断:急性脑梗死(TOAST分型:其他原因型)。入院后予以双联抗血小板聚集(阿司匹林100 mg+氯吡格雷75 mg)、强化他汀调脂稳斑(阿托伐他汀40 mg)、改善循环等治疗,2 w后患者肢体无力及言语含混症状好转出院,出院继续服用阿司匹林100 mg+氯吡格雷75 mg (双抗21 d后改单药治疗)、阿托伐他汀20 mg行脑血管二级预防治疗,针对卵圆孔未闭建议患者脑梗死情况稳定后于心脏外科行卵圆孔封堵术。

图1 患者影像学检查结果。A:患者入院2天后头部DWI示右侧额顶岛叶急性脑梗死;B:头部DSA可见,左侧颈内动脉(正位)呈串联狭窄;C:头部DSA可见,右侧颈内动脉(正位)呈串联狭窄

2 讨 论

国内外的研究显示,FMD可见于各个年龄段男女,常见于中青年女性,其发病率尚不统一。FMD的病因尚不清楚,其主要致病原因有:遗传、环境因素(吸烟)、雌激素等[1,2]。本例患者无吸烟史,不考虑长期吸烟所致,且Gornik等[2]认为吸烟不能被认为是FMD发病的先决条件,吸烟与FMD发病机制之间的联系尚不明确。因为雌激素是内皮中前列环素合成的有效激活剂,因此与男性相比,平滑肌细胞中前列环素信号的改变可能对女性产生更大影响[3],但该患者目前不处于孕期及绝经期,既往不曾长期使用避孕药,无雌激素替代治疗史,无长期使用血管毒性药物的用药史,如氟喹诺酮类药物。排除以上因素,目前考虑该患者FMD病因与遗传相关可能性大,但是目前没有针对FMD的基因检测,也没有理由对FMD患者的无症状亲属进行基因检测。且由于无症状FMD患病率可能较高,以及潜在的环境因素影响,FMD的遗传背景研究颇有难度。

脑动脉FMD的临床表现无特异性,与病变动脉的位置、狭窄程度、侧支循环重建程度等有关。少数患者因体检发现,无明显临床症状,多数患者可有多种症状,如头痛、头晕、搏动性耳鸣、颈动脉杂音、颈部疼痛等症状,并常伴有动脉瘤、动脉夹层、蛛网膜下腔出血、短暂性脑缺血发作、缺血性脑卒中、动脉迂曲等[2]。因其临床表现的多样性,为其诊断方案的制定增加了困难。

FMD的诊断需综合各方面的考虑,1971年,Harrison等[4]根据FMD不同受累动脉壁层提出组织病理学分型:内膜型、中膜型、外膜型,其中以中膜最多见,占90%~95%,其病理诊断需尸检或手术中取材,因取样困难,故诊断中较少应用,目前临床以影像学诊断为主。根据数字减影血管造影,可分为两种亚型[2]:多灶性FMD的血管造影表现为“串珠样”改变,动脉狭窄与扩张交替,多灶性FMD在病理学上对应中膜纤维组织增生和中膜外纤维组织增生,前者是最常见的组织学类型,后者较少见;局灶性FMD(较少见)的血管造影表现为“环形或管状狭窄”,在病理学上对应内膜纤维组织增生。中膜增生和动脉周围增生也可存在局灶性病变的病理表现。本例患者DSA见双侧颈内动脉管壁不光滑并串联狭窄,考虑为多灶性FMD。在FMD的诊断方面,Olin[5]等建立了FMD的随机森林预测模型,并在独立的验证队列上进行了评估,得到其灵敏度为78.3%,特异度为64.3%,阳性预测值为64.3%,阴性预测值为78.3%。虽然样本量较小,但他们的概念验证分析表明,开发一种基于血液的 FMD检测方式是有可能的。

本病例患者合并卵圆孔未闭(patent foramen ovale,PFO),研究表明PFO和隐源性卒中密切相关,为卒中的危险因素[6,7]。国内外研究[8,9]显示PFO相关性卒中患者影像学特点为多发散在病灶,且以小病灶为主(<1 cm),责任血管多为累及大脑后动脉的后循环血管,该病例影像学表现不符。卵圆孔未闭引起隐源性卒中的发病机制有[10]:(1)反常性栓塞;(2)通道内“原位”血栓形成;(3)左心房功能改变。该患者下肢血管超声、心脏超声均未见明显血栓形成,动态心电图未见心律失常,既往无心脏疾病,且现有文献中提及[11]PFO 常见于健康成人(约 25%),除非已排除所有其他潜在机制,否则不应将其视为卒中的直接原因,故此次发病不考虑卵圆孔未闭为直接原因。卵圆孔未闭为缺血性卒中的危险因素,该患者脑卒中合并PFO,有大量右向左分流(right-to-left shunt,RLS),合并1个或多个临床高危因素,根据卵圆孔未闭预防性封堵术中国专家共识[12]建议行卵圆孔封堵术,可预防脑栓塞事件复发。

本病例为44岁女性患者,右侧额、顶、岛叶急性脑梗死,既往无高血压、糖尿病、冠心病、房颤等病史,无吸烟、饮酒不良嗜好,免疫功能未见明显异常,甲功正常,排除以上常见的脑卒中危险因素,根据前面的分析不考虑卵圆孔未闭为此次发病的主要原因,结合患者DSA见双侧颈内动脉呈串联样狭窄,考虑此次发病为颈内动脉FMD导致脑梗死。其机制可能为受累血管呈囊状扩张,血流在局部流动缓慢或形成涡流,血小板、红细胞等有形成分聚集形成血栓,栓子脱落造成脑栓塞;受累血管出现严重的管腔狭窄或闭塞时,造成脑组织灌注不足,引起脑梗死[13]。

目前FMD临床病例较少,治疗尚无统一标准,以药物治疗、手术治疗及血管内治疗为主要治疗方式[14]。药物治疗方面,由于FMD患者可能出现血栓形成和血栓栓塞事件,即使没有夹层或动脉瘤,抗血小板药物也适用于有症状和无症状的FMD患者[2]。该患者合并急性缺血性脑卒中,根据美国国立卫生研究院脑卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS),NIHSS评分≤5分,界定为轻型缺血性脑卒中,给予短期双联抗血小板疗法(dual antiplatelet therapy,DAPT),降低缺血性脑卒中复发的风险[15,16]。FMD为非炎症性、非动脉粥样硬化性动脉血管疾病,该患者虽有大血管狭窄,但无明显的大动脉粥样硬化,且DAPT 90 d会增加出血转化风险,故予DAPT 21 d治疗。由于FMD的临床症状、并发症并不相同,其治疗应根据发病部位、症状严重程度、并发症等予以个体化治疗,并长期随访复查血管情况。