W波段小型化低交叉极化片上天线

2023-01-09杨海滨卢启军尹湘坤朱樟明

张 涛, 杨海滨, 卢启军, 尹湘坤, 刘 阳, 朱樟明

(西安电子科技大学, 陕西西安710071)

0 引 言

随着毫米波雷达技术的不断发展,人们对系统集成度、探测分辨率的需求也日益增长。针对未来高集成度、高分辨率、低功耗的片上雷达应用需求,如短距离手势识别、安检成像、生命探测等,毫米波频段由于其工作带宽宽、分辨率高、抗干扰能力强等特点受到了越来越多的关注。尤其在W波段,由于大气的低衰减特性,与其他频段相比,相同的等效全向辐射功率(EIRP)下可传播更远的距离。同时在W波段,无源器件的物理尺寸也将大大减小,这使毫米波雷达系统的片上全集成成为可能。早在2013年,IBM就基于BiCMOS工艺实现了W 波段的16通道双极化相控阵收发模块的全集成,可应用于高分辨率雷达系统,芯片整体尺寸仅为6.7 mm×6.6 mm[1]。近年来,基于硅基高集成度、高性能的片上毫米波全集成片上雷达系统成为目前的研究热点之一[1-3]。

天线作为无线通信系统中不可或缺的关键模块,其尺寸在很大程度上决定了系统的整体集成度。要实现毫米波系统与天线的一体化集成,片上天线技术是重要途径之一[4-6]。基于半导体工艺的片上天线,可实现天线与芯片的高度集成,具有可靠性高、结构紧凑等优点。同时天线与芯片可直接相连,避免了片外的互连,有效降低了互连损耗,并有利于天线和芯片的联合设计,使设计更加灵活。近年来,随着大规模制造和组装,片上天线的成本也逐步降低,因此片上天线技术受到了国内外学者的广泛关注。目前,通过硅基的高掺杂、微机加工等手段,片上天线的辐射增益和效率可以得到有效的提升,如文献[7],通过背部硅基刻蚀方法,基于BiCMOS工艺设计实现了工作165 GHz片上天线,其天线增益最大达5 dBi,天线辐射效率超过60%,但其天线尺寸达到1 mm×1 mm。目前实现天线的小型化多采用单偶极子和四分之一波长短路贴片天线(Shorted Patch Antenna, SPA)结构。文献[8]中,采用绕线的方式,可有效地减小了单级子天线的面积,但其辐射方向发生偏转,且交叉极化性能都有所下降,60 GHz下H面交叉极化为-15 dB。对于SPA结构,为降低其交叉极化,可采用光学带隙(Photonic Bandgap,PBG)结构加载[9]、差分馈电[10]和短路墙加载[11]等技术。文献[9]中,采用PBG结构,可以将交叉极化由原来的-4 dB降低至-14 dB,但额外PBG结构将增加天线的面积。文献[10]中,通过采用差分馈电的形式,通过共模抵消将SPA的交叉极化提高至-15 dB,但差分的馈电形式仅适用于特定的场合。文献[11]中,采用短路墙加载和模式抵消技术,将SPA的交叉极化提高至-21.4 dB,但其结构和设计过程较复杂。

本文基于0.13 μm BiCMOS工艺,从四分之一波长短路微带天线出发,通过引入两个反向短路的耦合寄生贴片,有效地降低了天线H面的交叉极化。同时通过容性加载显著减小了天线的尺寸。仿真结果显示,天线增益约为-3.2 dBi,-10 dB相对带宽为4.4%,E面、H面交叉极化分别为53.7 dB和28 dB,辐射效率大于10%。与传统四分之一波长短路微带天线相比,提出的天线-10 dB相对带宽提高了2.5%,H面交叉极化降低了16.5 dB,天线尺寸缩小了32.5%,天线增益约为-3.2 dBi。

1 片上天线设计

本文所设计的片上天线基于0.13 μm Bi-CMOS工艺,该工艺叠层结构如图1所示,各层介质材料参数如表1所示。天线辐射层设计在最表层的MA层金属上,金属厚度为4 μm,电导率为3.57×107S/m。天线地层设计在最底层金属M1层,金属厚度为0.32 μm,电导率为4.86×107S/m。天线衬底为300 μm厚度的低电阻硅,电阻率为10 Ω·cm,相对介电常数为11.9。

图1 BiCMOS工艺结构剖面图

表1 6DM 0.13 μm BiCMOS工艺各介质层尺寸参数

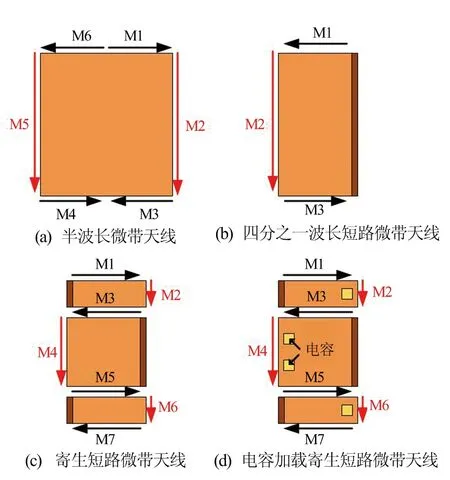

相比传统的半波长微带天线(Microstrip Patch Antenna, MPA),四分之一波长短路微带天线的长度尺寸可以减小一半,且其辐射增益差别却并不大,但其交叉极化性能将显著恶化。图2 (a)、(b)、(c)、(d)分别给出了本片上天线的优化设计流程。传统MPA和SPA的结构和磁流分布图如图2(a)、(b)所示。可以看出,MPA 主极化方向(Y方向)的磁流沿中心线成对称分布,且方向相同,从而实现辐射叠加;反之,交叉极化方向(X方向)的磁流也沿中心线对称,且左右方向相反,实现交叉极化辐射的抵消,从而呈现良好的交叉极化性能。对于SPA,即将MPAY轴中心线用短路面替代,其交叉极化方向(X方向)无左右的反向磁流,且上下磁流方向相反,呈现交叉极化辐射叠加,导致SPA交叉极化性能的恶化。

图2 天线结构图

为了提高SPA交叉极化性能,本文通过在SPA的上下两边引入两个短路面相反的耦合寄生SPA,可以有效降低SPA的交叉极化,其结构如图2(c)所示。可以看出,引入上下两个耦合寄生SPA后,可以在上下两个平面分别产生两对方向相反的磁流对M1、M3和M5、M7,从而实现交叉极化辐射抵消,有效降低SPA的交叉极化辐射强度。通过改变寄生贴片的尺寸和间距,可以调节寄生交叉极化磁流M1、M7的强度,从而降低SPA的交叉极化。图3给出了SPA在94 GHz下引入寄生贴片和未引入寄生贴片时H面的方向图。结果显示,在94 GHz,引入寄生SPA后,天线增益提高了约4 dBi,而且天线H面的交叉极化性能也提高了约12 dB,因寄生贴片对E面交叉极化影响不大,所以本文未给出E面仿真结果。

图3 94 GHz处有寄生贴片和无寄生贴片H面辐射方向图

因寄生贴片的耦合作用,还可以引入一个新的谐振点,在一定程度上拓展了天线的带宽。图4给出了天线反射系数随寄生贴片宽度参数(W2)的变化结果。结果显示,当无寄生贴片时,天线反射系数显著恶化,且仅有一个谐振频率。同时,可以看出天线的谐振频率随着寄生贴片宽度参数(W2)的增加,整体向低频偏移。此外,通过引入寄生贴片,也可以在一定程度上减小天线的尺寸。

图4 天线反射系数随寄生贴片变化情况

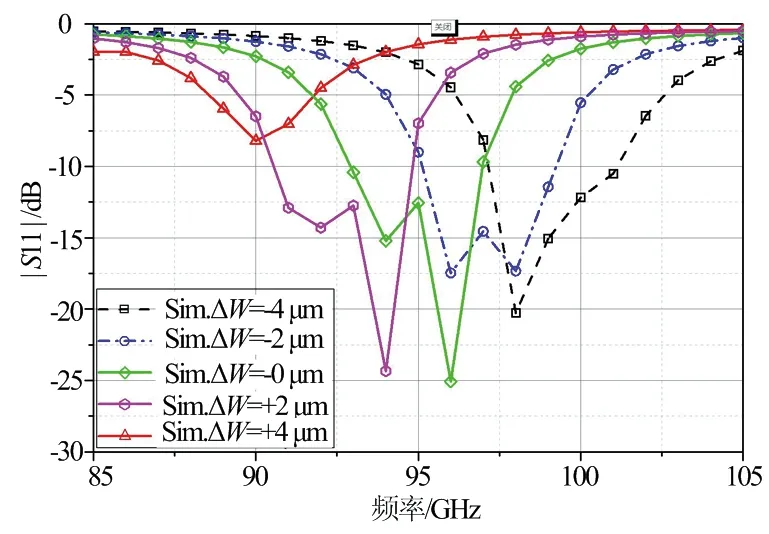

为了进一步减小优化后SPA的尺寸,本文在SPA和寄生SPA的开路端分别引入了加载电容通过增加天线开路面的电容以达到降低谐振频率的效果,从而降低天线的尺寸,其结构如图2(d)所示。由于主SPA和寄生SPA的尺寸不同,因此需要的加载电容并不相同。本文在主SPA末端加载了两个电容,寄生SPA分别加载了一个电容,电容分布关于天线横轴呈中心对称分布。此处的电容采用正方形平板电容结构,用LY层和E1层交叠实现。图5给出了加载电容变化时,天线S参数的变化情况。此处,SPA和寄生SPA的平板电容尺寸同时变化ΔW。可以看出,随着电容尺寸的增大,天线的谐振频率逐渐减小,从而实现了天线的尺寸减小。需要注意的是当电容增大的同时,虽然天线的尺寸可以明显减小,但天线的辐射效率也会随之降低。因此,加载电容的取值是天线尺寸和辐射性能的折中。

图5 天线反射系数随电容变化情况

(a) 3-D图

(b) 俯视图图6 提出的小型化片上天线结构图

最终优化后的片上天线结构如图6所示,尺寸参数如表2所示。本文提出的天线采用50 Ω微带线直接耦合的馈电方式,通过调整馈电点的位置,可以调节天线的阻抗。为了实现馈电匹配的简单化,本文在馈电位置加入了一个匹配电容,用来调节天线的阻抗。输入端采用GSG的探针馈电形式,Pad尺寸为50 μm×50 μm,中心间距为100 μm。本文通过将GSG两端的G pad接地,实现CPW模式到微带模式的转换。为了实现最佳的阻抗匹配,S pad底部的地被挖去,以减小S pad到地的电容。仿真结果显示,GSG pad到微带线转换结构的损耗约为0.2 dB,端口反射系数大于-25 dB。此外,由于本文采用微带天线结构,与单极子、偶极子结构天线相比,衬底尺寸对本文天线辐射性能的影响相对较小。

表2 优化后天线尺寸参数值 μm

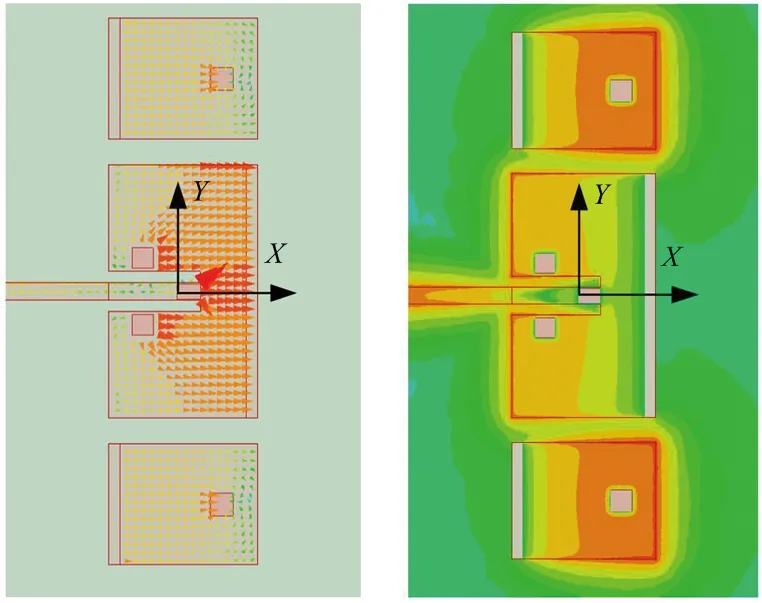

图7给出了片上天线在94GHz下表面电流和电场的分布图。可以看出,通过与辐射贴片的耦合,寄生贴片上的电流和电场被激励,且激励的表面电流流向(X轴方向)呈同相分布。同时因寄生贴片的短路面与辐射贴片的短路面关于Y轴对称,电场强度也关于Y轴呈对称分布,可见其等效的辐射磁流方向与分析一致。

(a) 电流分布 (b) 电场分布图7 94 GHz仿真电流和电场分布图

2 天线仿真结果及对比

为了验证提出的天线的优越性,本文基于传统SPA天线结构(如图2)设计了一款工作在94GHz的天线作为对比。仿真采用3D全波仿真软件HFSS,优化后矩形贴片天线尺寸为950μm×385μm。此处,为了对比明显,传统矩形贴片天线宽度取值与本文提出天线的总宽度值一致。对比本文提出的天线,辐射体尺寸为950μm×260μm,可见天线面积减小了约32.5%。

图8给出了传统矩形贴片天线与提出天线的S参数对比结果。可以看出,传统矩形贴片天线在93.01~94.79GHz反射系数小于-10dB,相对带宽为1.9%。提出的天线在92.86~97.05GHz反射系数小于-10dB,相对带宽为4.4%,天线-10dB带宽拓宽了约2.4GHz。

图8 传统矩形贴片天线与提出天线的S参数对比结果

图9给出传统矩形贴片天线与提出的天线在94GHz处E面、H面辐射方向图的对比结果。可以看出,对于E面,提出的天线和传统矩形贴片天线的主极化和交叉极化性能相差不大。对于H面,提出的天线主极化性能与传统矩形贴片天线相差不大。与传统矩形贴片天线相比,主极化天线增益下降了约0.75dBi。但与传统矩形贴片天线相比,H面交叉极化性能提高了约16.5dB,交叉极化性能得到明显的改善。仿真结果显示,在94GHz天线E面、H面3dB波束宽度分别为90°和120°,天线增益约为-3.2dBi。E面交叉极化优于50dB,H面交叉极化约为28dB。天线辐射效率在94GHz大于10%。

本文天线与传统矩形贴片天线的整体性能参数对比结果,如表3所示。与传统结构相比,本文提出的天线除了增益下降了约0.75dBi和辐射效率下降4%之外,尺寸减小了32.5%,H面交叉极化下降了16.5dB,天线-10dB相对带宽提高了2.5%。

表3 与传统矩形贴片天线的整体性能参数对比

(a) E面

(b) H面图9 94 GHz处E面、H面辐射方向图

3 结束语

本文基于0.13 μm BiCMOS工艺,从四分之一波长短路微带天线出发,通过引入两个反向短路的耦合寄生贴片,有效地降低了天线H面的交叉极化。同时通过容性加载显著减小了天线的尺寸。仿真结果显示,天线增益约为-3.2 dBi,-10 dB相对带宽为4.4%,E面、H面交叉极化分别为53.7 dB和28 dB,辐射效率大于10%。与传统四分之一波长短路微带天线相比,提出的天线-10 dB相对带宽提高了2.5%,H面交叉极化降低了16.5 dB,天线尺寸缩小了32.5%,天线增益约为-3.2 dBi。