《古今岁时杂咏》与宋代文教关系研究

2023-01-08卢荻菲尔

卢荻菲尔

(南京信息职业技术学院 素质教育部,江苏 南京 210023)

《古今岁时杂咏》是由北宋前期著名文臣宋绶和南宋绍兴年间进士蒲积中所编的分类诗歌总集,选录宋以前关于节气时令的诗作两千余首。宋绶选录唐以前诗作为《岁时杂咏》,其后宋绶孙辈宋刚叔曾增选本朝诗作续修此书,但未能传世。南宋初年,四川眉山蒲积中选宋代同类诗作增修此书,合为《古今岁时杂咏》,刊刻流传至今。

现有关于《古今岁时杂咏》的研究,版本流传考之甚详。宋绶书中所选的唐以前诗作,不少后世已经失传,幸赖此书得以保存。蒲积中选宋诗,是当代人选当代诗,其所收也有一些后世不存者,有钩沉辑佚的重要价值,也为校勘异文提供了参照,此书的文献价值自不待言。此外,诗集中所记的时令风俗,可以看出宋代与前代的差异,也受到一定关注[1-2]。而其他相关方面的研究则或开掘不深,或仍缺乏关注,比如该书与宋代文教的关系,则未见发覆,本文即从这一角度作一些新的探讨,以期抛砖引玉,就教于方家。

一、“习唐故事”——宋前期文官家族资政的家学

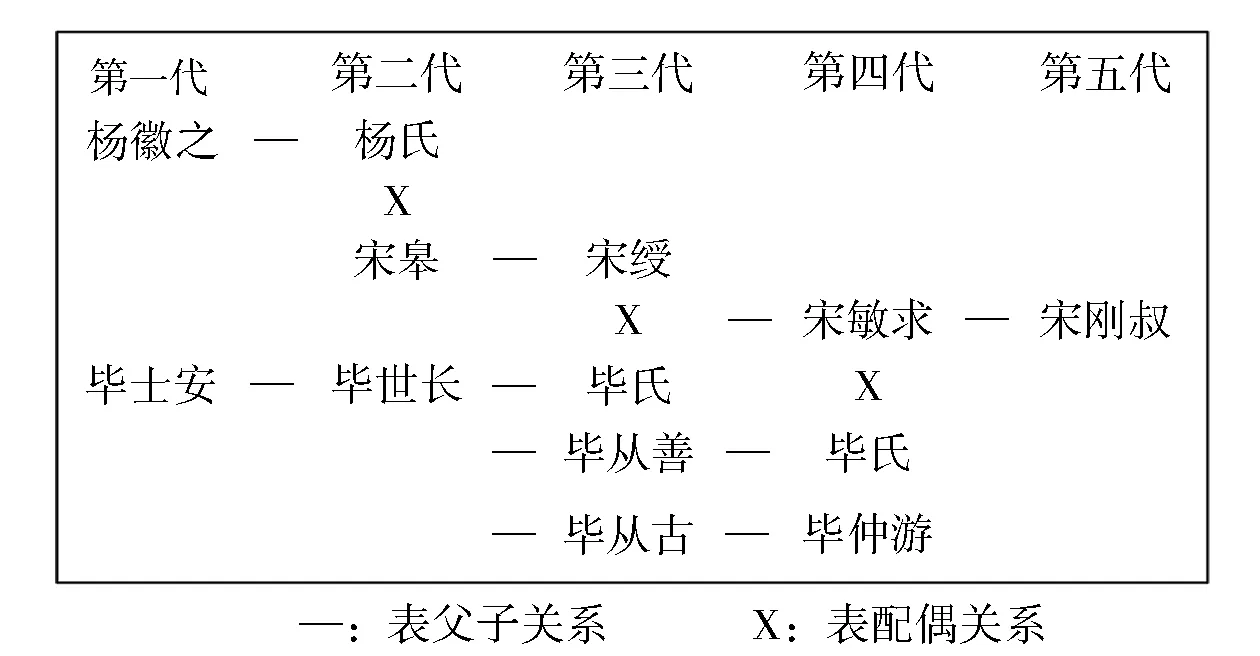

《岁时杂咏》的编选者宋绶系宋前期著名文臣,其家族是典型的文官家族。据史籍记载,宋绶外祖父杨徽之由五代入宋,是颇受重用的文臣,和名相毕士安曾同朝为官,毕士安的孙女后嫁给宋绶。宋绶之子宋敏求又继续联姻毕氏,娶了母亲的侄女。续编《岁时杂咏》的宋刚叔是宋敏求的子或侄,曾为续书求序于姻亲毕仲游。本文所提及的杨、宋、毕三家成员世系关系如图1所示。

图1 杨、宋、毕三家成员世系关系图

杨、宋、毕三家首先是通过联姻建立关系,也由于宋代盛行的恩荫制度延续家族地位。如杨徽之去世后留下遗奏请求荫及子孙,后朝廷就录用时年十五岁的外孙宋绶为太常寺太祝,另赐侄孙二人同学究出身[3]7914,8007。家族中还有多人获得恩荫(1)如宋敏求族弟宋昌言,见《宋史》卷二百九十一。毕士安孙毕仲衍,见《宋史》卷二百八十一。。

杨、宋两家受到朝廷重用,不仅仅是长于摛翰振藻,且与其家学有莫大关系。中国古代的家学传统自东汉以后逐渐形成,陈寅恪曾说:“盖自汉代学校制度废弛,博士传授之风气止息以后,学术中心移于家族。”[4]19魏晋至隋唐均有以家学著称的家族。经历了五代战乱,宋前期新的文化家族又开始崛起,而其安身立命的家学,主要为治国提供学理解释,以经学最为重要,史学次之。为治国提供制度参考和经验借鉴,正如宋绶对同僚的揄扬之语——“蕴经国之懿文,负佐王之宏略”(《丁谓除参知政事制》)[5]245,也可用以形容其家族成员的进身之阶。

精熟前代典章制度,适时为朝廷提供参考意见,是这一时期文臣参政的重要形式。宋绶和其子宋敏求都有解读朝廷规范典章制度的相关记载,尤其娴熟于朝廷所需的唐代政治文化资源。宋绶曾“诏读唐史”,并援引唐睿宗旧事进谏垂帘听政的仁宗太后[4]7915。宋敏求曾因编写《续唐录》,“习唐故事”,所以被要求参与官方的《唐史》刊修(范镇《宋谏议敏求墓志铭》)[5]310,也因家中相关藏书甚富,“皆略诵习,熟于朝廷典故,士大夫疑议,必就正焉”[4]7917-7918。著名的《唐大诏令集》也是由宋绶、宋敏求父子两代整理完成。宋氏娴于“唐故事”,得自宋绶的外祖父杨徽之,史载杨徽之“唐室以来士族人物,悉能详记”[3]8008。祖、父、子相承,“唐学”已成宋氏家学。

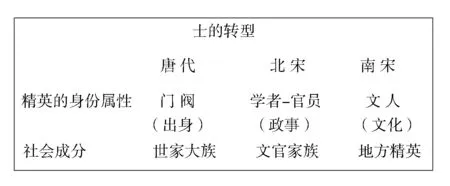

宋初之所以重视唐代的典章制度,是因为经历了五代的长期混乱后,自宋太祖立国直至仁宗朝期间,亟需重建国家权威和秩序,规范礼乐制度,以实现“兴文教,抑武事”的目的,所以朝廷 “以文广取士人”。立朝之初,“只能收拾并沿袭传统的礼仪,特别是唐代的规则”[6]171。这样,熟悉前代典章制度的文士就成为朝廷十分倚重的人群。这部分文士最初只是地方上博学通经的饱学之士,并无显赫门第,在时代的机遇中,经过几代人后逐渐形成家族群。这一历史过程中,唐、宋两代的士人阶层也发生了如图2所示的变化。

图2 唐、宋两代士的转型[7] 37

宋绶除了继承外祖父的学问,还一并继承了其藏书。由于杨徽之无子,其藏书都传给了宋绶[3]7915。宋绶藏书的另一个来源是妻族,即毕士安家的藏书。三家之中,毕氏更长于事功。毕士安在澶渊之盟中支持寇准,力主宋真宗亲征,最终促成了盟约订立。但史载毕士安也精于词翰,晚年虽然目力退化,仍“读书不辍,手自雠校,或亲缮写”[3]7768。所以高似孙在《史略》中说:“宋宣献兼得毕文简、杨文庄二家书,有秘府不及者。”[8]159经过数代汇聚,到宋敏求这代,宋氏留下了不少藏书、校书的佳话,宋氏父子也是有宋一代著名的藏书家。宋敏求的笔记《春明退朝录》即“观唐人洎本朝名辈撰著以补史遗者”而成,相当于研习“唐学”的学术“副产品”,而《岁时杂咏》则是文学的副产品。《岁时杂咏》所选作品的创作年代,虽称广选前代诗作,但实际上唐诗数量十居其九。各岁时诗中,只有三月三上巳节较为特别,收录了很多六朝诗,因为上巳节在六朝极受朝野重视,入唐后则不再是重要节日。研究者还发现,《古今岁时杂咏》中宋绶所选的唐代酬唱诗,不少出自唐代的文人酬唱集,如《高氏三宴诗集》《景龙文馆记》《汉上题襟集》《大历年浙东酬唱集》[2]22。另外还可以作为明证的是宋敏求一共整理了十种唐人别集,分别为颜真卿集、李白集、杜甫集、李邕集、钱起集、孟郊集、刘禹锡集、鲍溶集、秦系集和李德裕集[9]。

需要指出的是,宋绶的文学“资本”,也和其外祖父有关。《岁时杂咏》虽然署名宋绶编选,倒不如说实际上是家族文化资源积累的产物。杨徽之曾参与修撰《文苑英华》,朝廷“以徽之精于风雅,分命编诗,为百八十卷”。研究者曾仔细比对《岁时杂咏》与《文苑英华》中所录同类诗作的差异:《文苑英华》所收的岁时节令诗与《岁时杂咏》有重合,但少于《岁时杂咏》,因分布在不同门类,较为分散,所以较难判定是否有明显的先后关系[2]23-30。假设《岁时杂咏》在先,那么《文苑英华》部分地建基于私家藏书,经筛选而成书,也符合宋初国家藏书仍未完备的情况,即高似孙所谓“有秘府不及者”。

二、“阐扬文治”——垂范当世的诗教自觉

就《岁时杂咏》入选诗作看,即便该书是宋绶政事之余的文事消遣,也不忘恪守风雅之道,显示一派治世气象。宋绶本人的写作风格,宋人吴处厚在笔记《青箱杂记》中评其为“婉美淳厚”,是“其气温润丰缛”的“朝廷台阁之文”[10]219。在《岁时杂咏》的选诗标准上,宋绶把宋初馆阁文臣的诗学好尚延续到自己的选诗过程中。作为宋代前期典型的文官家族群,杨、宋、毕三家在自我定位上以“阐扬文治”[3]8006为己任。史评杨徽之“清厚纯介,守规矩,尚名教”,曾建议宋太宗“博求通经之士”,以达到“崇教化,奖人才”的目的[3]8007;毕士安史评为“端方沉雅”“所至以严正称”,不惧近臣,故“宫府常从为廷职者,每授任于外,必令士安戒勖”[3]7768;宋绶为官时也多次进谏朝廷,恪守儒臣本色[3]7914-7916。皆有“文为世范,行为士则”的文教意识,《岁时杂咏》同样也表现出符合儒家诗教正统,垂范当世的选诗标准,而非泛泛的家选之作。

儒家传统的诗论,有“诗言志”之说,语本《尚书·尧典》有“诗言志,歌永言,声依永,律和声,八音克谐,无相夺伦,神人以和”。“诗言志”的志,更多时候指的是高远的抱负和理想,并需“止乎礼义”。比如宋代在不同文体的要求上,就有“诗言志,词言情”之别。北宋前期,词为小道,多抒写个人情感,直到豪放派出现后才突破了词的题材局限。类编诗集也遵循题材和主题之间的对应关系。“在一种严格的古典主义观念中,题材是与主题密切相关的,什么样的题材必须写出什么样的主题,大致都有规定。”[11]

从苏门四学士之一——晁补之的《鸡肋集》卷三十四《续岁时杂咏序》[12]664-665一文所肯定的宋刚叔的选诗标准,可侧面窥见宋绶的选诗旨趣。晁补之在文中开篇陈述仰慕宋氏德行文章之情,以及不见宋氏藏书的遗憾,接着记述他和宋氏姻亲毕仲游于元丰六年(1083年)六月相遇京师时关于《岁时杂咏》的一番对话,其中涉及对《岁时杂咏》文学观念的肯定。毕仲游首先表达:

夫天地变化,其情至微,有不可道以辞者。四时之间,气候物色,俯仰则异,使一人言之,随其巧如簧,恐不得与造物者争功。于是杂众言而观之,不亦可乎。宋氏故多贤,而宣献公之孙曰刚叔,尤笃志于学,不愧其先人,又尝集宋诗人之所为,为《续岁时杂咏》,以成其祖之意。盖若干篇且诗之作,患言不能称物者,以得之偏也。尝试丹青众言,凭几肆目于方尺之间,而四时气候物色,惨舒荣槁,所以过乎吾前者,每观每异其致,亦足乐矣。

这是说自然变化引人遐思,正如《文心雕龙·物色篇》所云“岁有其物,物有其容;情以物迁,辞以情发”,但造化之万端,天意之微妙,又非一人之力可以穷尽,所以要选众家之诗才能表现造物之万一,肯定《岁时杂咏》这样的类编诗集的存在必要。晁补之的回答则转入赞赏宋刚叔的选诗符合正统诗教:

《豳诗·七月》其记日月星辰、风雨霜露、草木鸟兽之事盛矣。屈原、宋玉为《离骚》,最近于诗,而所以托物引类,其感在四时,可以慷慨而太息,想见其忠洁。刚叔于宋诗所取若此,其亦有得于昔人之意乎。

写诗并非“小道”,《论语》有云:“兴于诗,立于礼,成于乐”,岁时诗连接着天道和心性,通过表现托物比兴,最终指向抒写忠贞与高洁的儒家理想人格,立意在先,文辞在后,才是诗的雅正之道。晁补之接下来的评述既是回应毕仲游的观点,也再次夸续编选诗得宜:

宋有天下半年,而诗之作中间尤盛,盖刚叔之所取,小大咸备。今观其录,一时显人用是名世,其尤宏杰者,虽以磅礴天地,呼吸阴阳而成岁功可也,其下者亦引所长而传,独之一气候至,生者皆作,灼然而华,嘤然而鸣,以谓天地之巧尽此矣。

同样,毕氏家族后人毕仲游(1047—1121年)的《西台集》存有《续岁时杂咏》序言,也曾称赞了宋刚叔不忘诗道:

夫论诗治人古今异,论所以为诗之性古今同,故诗可亡也,而性不可亡也。性苟不忘,诗或有道[13]72。

宋刚叔克绍箕裘,所赓续的正是家学传统。

《岁时杂咏》所入选的诗作还体现了宋前期诗坛的两个显著特征:一是风格上承晚唐五代,追求词藻用典;二是流行酬唱,不仅是文士之间,君臣之间也很频繁,尤其是太宗、真宗两朝。比如雍熙元年三月,太宗与群臣禁中赏花,“春风暄和,万物畅茂,四方务实。朕以天下之乐为乐,宜令侍从、词臣各赋诗”。此后,群臣赏花赋诗成为惯例[14]575-576。宋太祖虽然是武人,却也“性好艺文”。《岁时杂咏》选了不少君臣之间的唱和之作,还有不少应制诗,大多雍容典雅、工稳流丽,而极少词气激烈、怨刺不平之作,符合文臣选本的特点。这和宋初武功歇而文治兴,文风崇尚雅正,偏好承平气象是一致的。正如杨徽之参与编选的《文苑英华》,所选庾信诗歌多唱和之作,或绮艳之作,而不取其后期关注现实更多的老成苍凉之篇[15]。选李白诗也不选后世称许的雄奇飘逸之作,而专注以下三类:隐逸诗、闲适诗、饮酒诗[16]。

这一显著的特点,续选的蒲积中也注意到了,也进行了一定程度的效仿,除了选取少量奉和诗外,还选了相当数量的立春和端午“帖子词”,所谓“帖子词”通常由学院士撰进,是皇宫门贴用诗[17],也属于点缀升平的应景之作。

南宋初期的陈傅良《温州淹补学田记》中曾将北宋儒家分为三期。他认为“宋兴,士大夫之学无虑三变:起建隆至天圣、明道间,一洗五季之陋,知向方矣,而守故蹈常之习未化。范子始与其徒抗之以名节,天下靡然从之,人人耻无从自见也。欧阳子出,而议论文章粹然尔雅,轶乎晋、魏之上。久而周子出,又落其华,一本于六艺,学者经术遂庶几于三代,何其盛哉!”[12]808-809宋绶的诗学显示了儒家在宋代前期缓慢复兴温柔敦厚的一面,儒家刚猛精进的一面则自宋绶去世后的庆历新政才正式开启。

三、“亦典故之薮,颇可以资采掇云”——士人进身指南

清代四库馆臣曾评价《古今岁时杂咏》“亦典故之薮,颇可以资采掇云”[18]5111。肯定这部书可以作为检阅典故的工具书,即具备中国古代“类书”的寻检征引功能。那么这部以岁时节令为主题的大型类编诗集,在当时有没有其现实功用?依照传统,诸类学问中,文学及相关技艺(医学、算学、律学、农学、书法和绘画)本属于“政之余事”。不过,在宋初朝廷兴文教的迫切需求下,君王与文臣需共同合作形成“阐扬文治”的氛围,文学的地位一度曾高过寻常。

我们首先看一下同时期的出版情况。宋太祖以武力平天下,得国后则采取偃武修文姿态,借重文士恢复和确立本朝礼制、政治、文化,采取一系列文化政策重建权威的国家系统,汇聚遴选前代文献,出版大型类书就是其中一项政策。宋初四部著名的大型类书——《太平御览》《太平广记》《文苑英华》和《册府元龟》,即是这一历史背景下的产物。其中,《文苑英华》是诗文总集,《册府元龟》是历代政事记载,《太平御览》和《太平广记》二书内容较为庞杂,近于包罗万象,以备查考。类书一方面为君王提供决策治理乃至行为举止的参考,一方面也是中国古代新朝初建时,为了证明本朝“奉天承运”的合理性和合法性,高度重视“文化与教育的支持系统”[6]174,即所谓“盛世修典”。在这一时代风尚影响下,个人私辑的类书也不少见,如与宋绶身份相似的晏殊,也曾编写过一部较为大型的类书——《类要》。

研究者认为,类编诗文集近于大型类书的稍简版本,“与类书面貌相近,产生的文化背景大致相同”,“类编诗文集是类书与普通诗文集之间的一种中介形态,在某种程度上具备了类书的作用”[19]。也就是说,这类诗集也同样具备便于学习者查阅、效仿的功用。研究者指出,宋人于诗用力甚勤,喜欢类编唐诗,就是为了便于学习[11]。另一可资旁证的例子是宋初诗派西昆派学诗的做法,“历览遗编,研味前作,挹其芳润”[20]。宋诗三个特点“以文字为诗,以才学为诗,以议论为诗”中的前两项,都是强调遣词造句需用典、出处,宋代前期所编的这些类书提供了极大方便。

那么,为什么文学诸体之中,学诗对宋前期的士子较其他体裁重要?这又和宋代科举考试内容有关。王安石变法以前的科举,仍有唐代“以诗取士”的遗风,进士考试取决于诗、赋、策、论,并按此顺序“逐场去留”,也就是诗赋过关在先,才能进行到策论环节,而且最终评定等级时,还以诗赋为重。因此真宗时朝臣建言改变“但以诗赋进退,不考文论”[14]1522的做法。这一情况到仁宗朝开始发生变化,“进士以诗赋定去留,学者或病声律而不得骋其才”[14]2435,并于同年制定了进士科考试时提高策论重要性的改革方向。庆历新政期间,又提出新的改革举措,先考策论,再考诗赋。至熙宁四年(1071年)二月,王安石变法改革取士内容,更是整个科举史上一次重要的方向改变,“罢诗赋及明经诸科,以经义、论、策试进士”[3]185。这一改变,最终影响到宋诗进一步形成“以议论为诗”的特点。

不过,宋前期朝廷取士虽然重视诗赋,但教学资源的需求和供给却并不一致。最高学府国子监主要讲授经学,而不开设文学课程,造成国子监的学生参加科举“经术以外的考试内容只能靠自习”。地方公立学校州县学也只讲授经术。只有官办和私立书院,才“不但开设经术课程,而且讲习诗赋和论”[21]9-11。

此外,如上节所述,诗赋的功能在这一时期除了应试,还有侍君之用。这两个因素之下,本朝馆阁名臣编定的类编诗文集对渴望跻身仕途、应对朝堂的士子们是有着一定实际参考价值的。宋初夏竦曾以文章谒见前辈盛度,盛度评价“子文章有馆阁气,异日必显”[10]219,后来果如其言,仁宗朝夏竦一度出仕宰相。《岁时杂咏》正是一部可以用来心慕手追的参考书。

细味毕仲游的《续岁时杂咏》序言[13]72,有一些信息颇有价值。首先,毕仲游之前没有见过宋绶所编的部分,“予未之见也”,尽管宋绶是毕仲游的姑丈,可见此书最初只在极小的范围内流传。接着,毕仲游罗列了续编中作者的情况,“复次本朝公卿大夫、高才名士,与其家内外先世之作,诗歌、赋颂、吟词、篇曲,三千三十有五”,可见选择的文体超出了诗,还选了宋氏家族内的创作。

毕仲游自宋刚叔处借读此书三个月,大赞宋氏先人之作:

昔宣献公之外氏杨文庄公之事太宗也,文章道义,天下诵之。而子之祖考叔父,复以文章显。当仁宗之初年,宣献公号为文师。而治平、熙宁以来,常山公入居侍从,为太史,博文有守,如汉之董仲舒。四人之作,世不得而备也。其单章只句,流落讽味,如尝甘露而食熊蹯,讵可以多有。而今全篇具简,散列于其中。诗故未易知,然并我之时,君子之后必有流饮大嚼而不厌者,刚叔之力也。

毕仲游最感兴趣的部分是宋、杨两家四位前代著名文臣诗作的完帙,因为以前只有“单章只句”零星流传。在序的最后,毕仲游提到有人怀疑宋刚叔选的这二十卷“果传乎?”毕仲游给出的传世理由是:

以文庄、宣献两家四人之盛,与诸公卿大夫、高才名士之作,类非苟作也。无意孔子有取,而人以为不传,吾不信。

毕仲游所给出的理由,也是基于对入选作者身份和作品的自信,但不幸的是,怀疑果然成真,这个续编的确没有流传下来。除了古代图书传世中常见的不利因素外,科举取士标准中诗赋重要性的降低应该是原因之一。晁补之的《续岁时杂咏序》[13]664-665一文曾记述他和毕仲游关于《岁时杂咏》的一番对话。综合推测,宋刚叔的续编约成书于仁宗朝后期至神宗朝,正处在朝中争论科举诗赋地位之时,国家文化政策的变化统摄着科举与文学的互动,一旦诗赋对仕途助益不大,那么对前朝馆阁文臣的诗选、诗作也不会葆有更多的关注度。加上代际的更替,作者外在身份光环的淡去,只有那些能不断引起不同时代共鸣的文学作品才能传诵不绝。就现有史料看,杨徽之、宋绶和宋敏求等人也并不以“能诗”著称,都影响到了宋刚叔续编选本的最终失传。

当然,以岁时节令为主题的类编诗文集题材覆盖面较窄,一定程度上也妨碍了接受人群的数量。纵观文学史,能流传较广的大型诗文集,多为《昭明文选》这样选择精当的总集,或者朝代佳作选集,类编诗集受限于过于狭小的主题,不及断代、编年或大类体裁总集的受众面,最终没能成为选本的主流。

最后,简略比较下蒲积中(以下简称蒲)的选诗,与宋绶选编的部分相比,蒲的续选存在体例驳杂、校对不精的问题。内容上,蒲更像是一位“当代诗歌名作”的热爱者,可能因为蒲是苏轼同乡,在大多数“今诗卷”内苏轼都排在第一,年齿均长于苏轼的宋祁、梅尧臣等都排在苏轼之后。不过考虑苏轼当时已名重天下,其影响力不会仅仅局限于乡邦文献。蒲选虽然更像是附骥之作,或一次商业行为,有不少缺陷,但和宋刚叔续编恪于作者的身份地位和诗教正统比,尽管宋刚叔至少请同样出身文官家族的晁补之和毕仲游作序,但蒲选中的“今诗”佳作较多,又用“古今”概括前作续编,无疑在艺术性和完整性上胜了一筹,两种续编本的命运也证明了蒲选更为精当。

四、结论

综合上述分析,我们可以得出如下结论:《古今岁时杂咏》宋绶编选的部分较多地反映了北宋前期兴文教、重礼义、施政教的历史背景,如文官家族文化内部形成了“资政”的家学传承,文臣对文教原则的自觉,特定科举取士标准下类编诗文集的工具功能,以及国家文化政策的影响力。后世在对此类文本的认识上,应不仅仅局限于辑佚校勘,也可以从外围制度入手,探究其所折射的时代思想文化特征。