以高质量发展促上海市企业提升韧性和竞争力

—— 2022年上海企业质量管理状况调查报告(下)

2023-01-06李敏珩

李敏珩 郭 政

(接上期)

2.2.5 多数企业已严格规范质量控制,质量管理信息化水平尚待提升

过程管理成熟度指标项满分为260分,此次调查的样本企业平均得分为144.7分。分产业看,第二产业企业平均得分为151.6,显著高于第三产业138.6分(p〈0.05);分规模看,大型企业和中型企业平均得分显著高于小微型企业(p〈0.05),大型企业又显著高于中型企业(p〈0.05)。

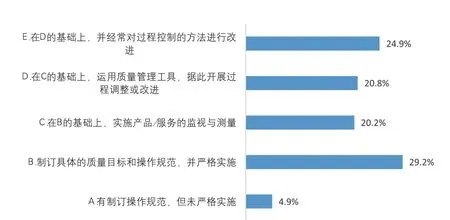

(1)生产/服务质量控制精细化程度不高

在生产/服务过程的质量控制上,虽然仅4.9%的样本企业表示尚未严格执行已制定的操作规范,但这些企业几乎都是小微型企业(98%),且主要集中在第一和第三产业。此外,能够“运用质量管理工具进行过程调整或改进”的企业未过半(45.7%),见图19,未来须关注对企业员工质量工具方法培训的覆盖面和有效性。

图19 样本企业生产/服务质量控制情况

分产业看,第三产业企业“有制订操作规范,但未严格实施”的比例显著高于第二产业企业(p〈0.05),且在“实施产品/服务的监视与测量”方面显著低于第二产业企业(p〈0.05)。

分规模看,在“运用质量管理工具对过程开展调整或改进,并经常对过程控制的方法进行改进”方面,大、中、小微型企业之间均存在显著差异(p〈0.05),大型企业在持续改进方面表现突出,见图20。

图20 不同产业不同规模企业生产/服务质量控制情况

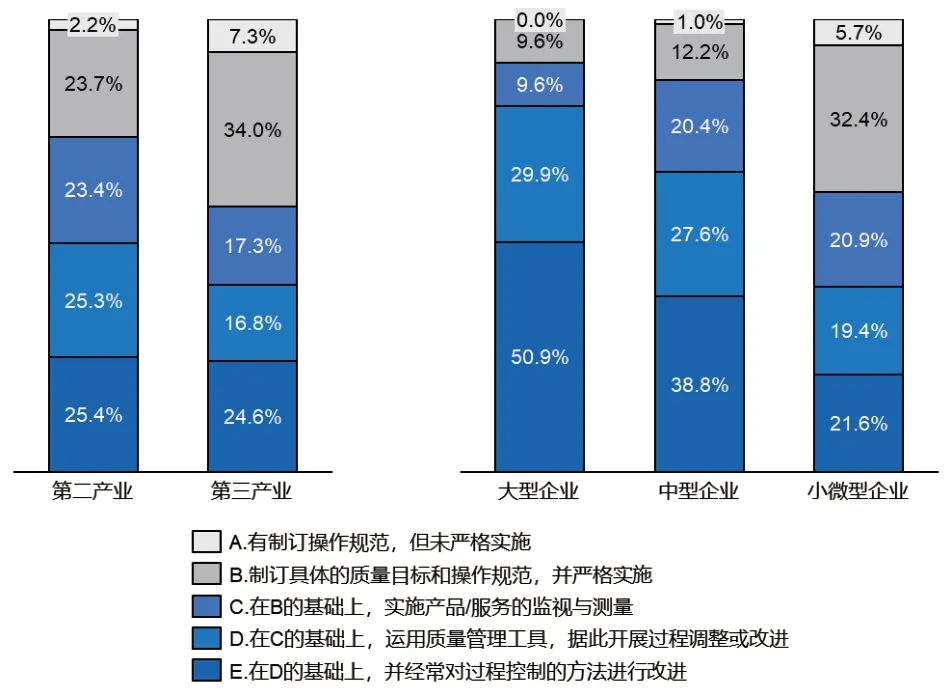

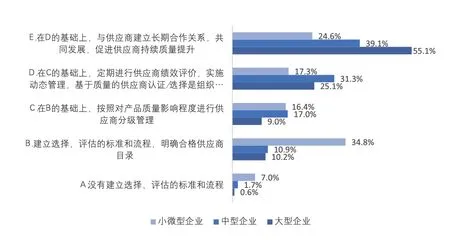

(2)供应商管理须关注质量协同发展

有93.9%的样本企业建立了选择、评估供应商的标准和流程,明确了合格的供应商目录。其中,按照对产品质量影响程度进行供应商分级管理的企业占62.8%;定期进行供应商绩效评价,实施动态管理的企业占46.8%;能与供应商建立长期合作关系,共同发展,促进供应商持续质量提升的企业占27.7%。见图21。

图21 样本企业供应商管理情况

在“与供应商建立长期合作关系,共同发展,促进供应商持续质量提升”方面,大、中、小微型企业之间差异显著(p〈0.05),见图22。组织规模越大,供应商管理越完善。

图22 不同规模企业供应商管理情况

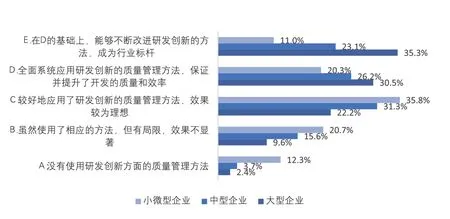

(3)质量创新管理方法应用成效仍有待提高

69.5%的样本企业已经应用了研发创新的质量管理方法,且认为效果较为理想;19.6%的样本企业虽然使用了相应的方法,但还存在一定局限性,效果不理想;13.5%的样本企业能够全面系统应用研发创新的质量管理方法,在提升开发质量和效率基础上,还能够不断改进研发创新的方法,成为行业标杆,见图23。

图23 样本企业质量创新管理情况

在“能够不断改进研发创新的方法,成为行业标杆”方面,大、中、小微型企业之间差异显著(p〈0.05),大型企业表现突出。见图24。

图24 不同规模企业质量创新管理情况

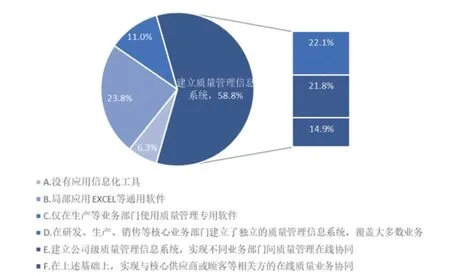

(4)质量管理信息化水平提升空间较大

58.8%的样本企业已经建立了质量管理信息系统,比上年度(61.9%)略有下降。其中,36.7%的样本企业建立了公司级质量管理信息系统。14.9%的样本企业声称在此基础上,能实现与核心供应商或顾客等相关方的在线质量业务协同。见图25。

图25 样本企业质量管理信息化工具和系统应用情况

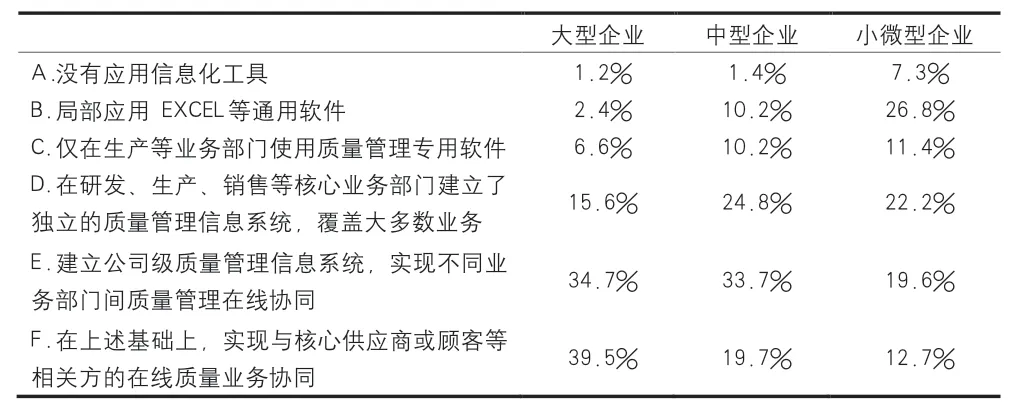

在质量管理信息系统建设方面,大、中及小微型企业之间存在显著差异(p〈0.05)。大型企业中声称已经建立质量管理信息系统的比例达89.8%,中型企业为78.2%,而小微型企业仅为54.6%。见表4。

表4 不同规模企业质量管理信息化水平情况

2.2.6 质量绩效管理全面展开,企业仍需关注质量成本

绩效管理成熟度指标项满分为190分,此次调查的样本企业平均得分为104.1分。分产业看,第二产业企业平均得分为111.1,显著高于第三产业97.9分(p〈0.05)。分规模看,大型企业和中型企业该项平均得分显著高于小微型企业(p〈0.05),大型企业和中型企业之间未有显著差异(p〉0.05)。

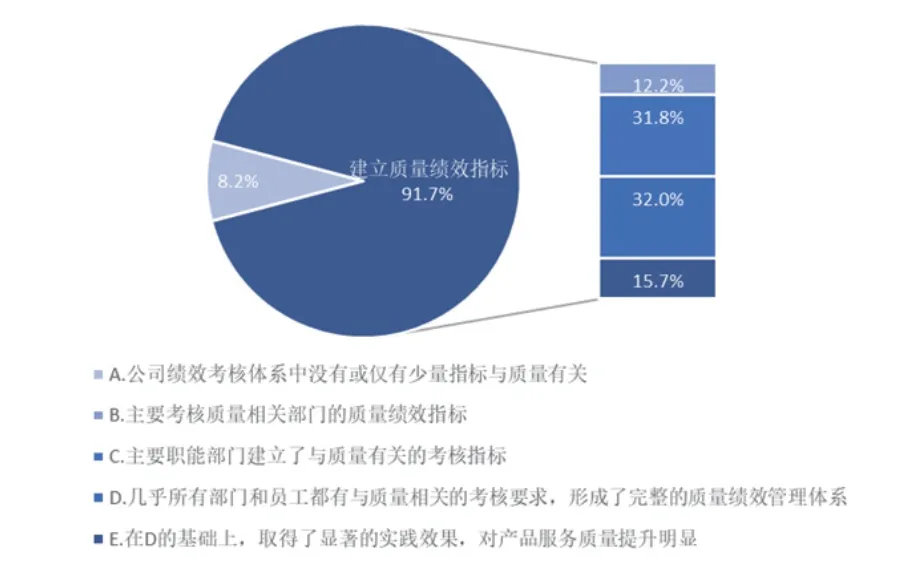

(1)质量绩效管理受到普遍重视

91.7%的样本企业已建立了质量绩效指标。其中,47.7%的企业质量考核覆盖全员、全过程。见图26。

图26 样本企业质量绩效考核指标设置情况

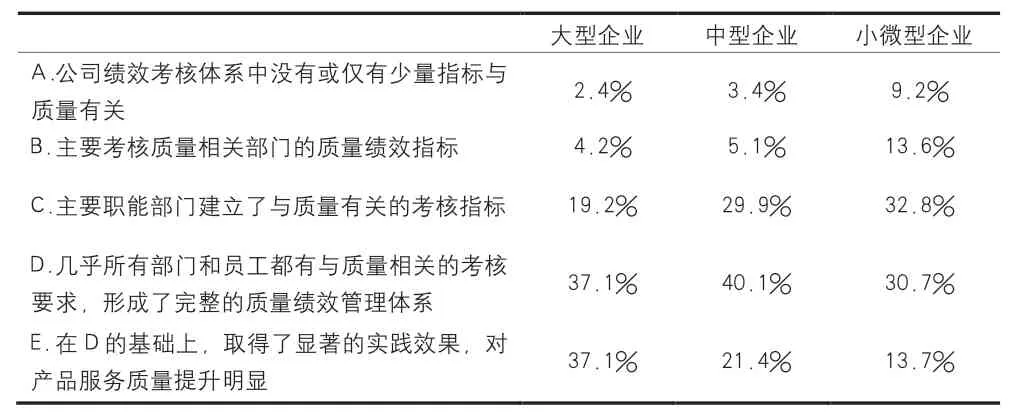

不同规模的组织在质量绩效考核指标设置方面存在显著差异,小微型企业尚未建立质量绩效指标的比例显著高于大中型企业。从管理成效看,“取得了显著的实践效果,对产品服务质量提升明显”的大型企业(37.1%)和中型企业(21.4%)显著高于小微型企业(13.7%)。见表5。

表5 不同规模企业质量绩效考核情况

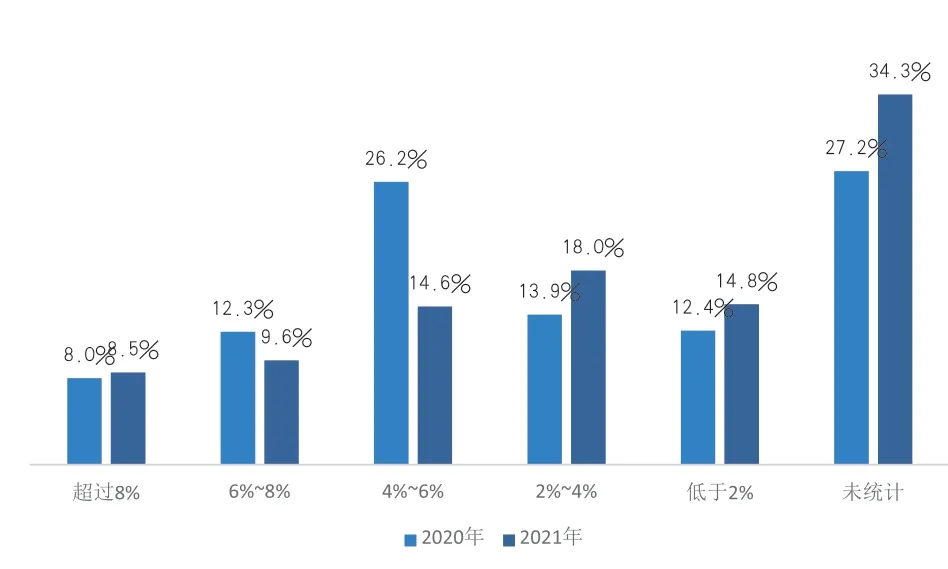

(2)质量成本的管理与控制还待提升

在经济下行期里,“活下去”成为企业第一要务,增强全员成本意识是企业“御寒”的重要生存技能。从今年的调查结果看,有65.7%的样本企业对质量成本进行了统计,低于上年度的72.8%。其中,8.5%的样本企业质量成本占销售额的百分比超过8%;14.6%的样本企业质量成本占销售额的百分比在4%~6%;18.0%的企业处于2%~4%;14.8%的企业低于2%。见图27。总体来看,质量成本率控制在5%以下的,已经是比较良好的表现。

图27 样本企业质量成本占销售额百分比情况

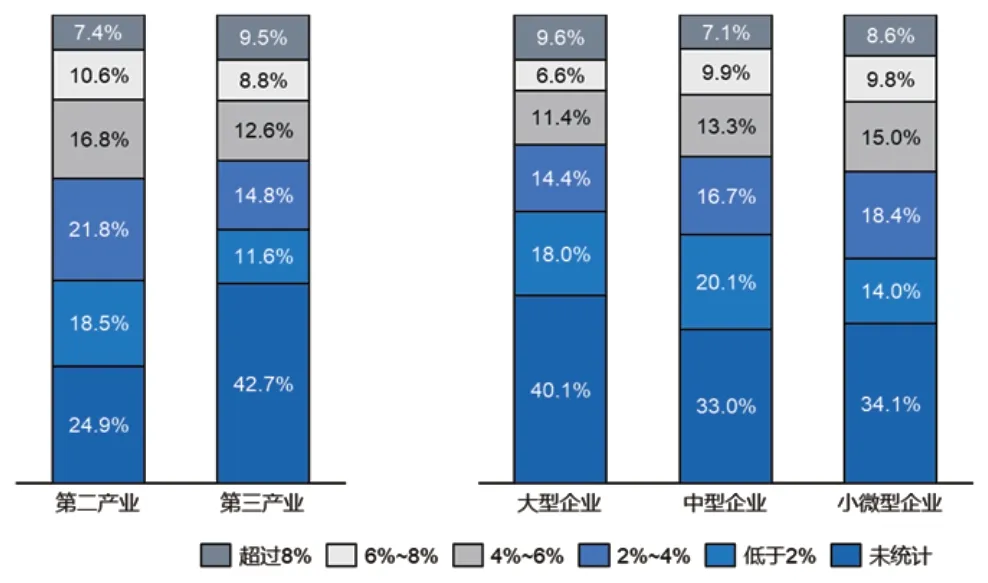

分产业看,第三产业未统计质量成本的企业显著高于第二产业(p〈0.05),此外,第三产业质量成本占销售额百分比处于4%~6%、2%~4%以及低于2%的企业比例都显著低于第二产业(p〈0.05)。

分规模看,除了质量成本占销售额百分比低于2%的中型企业要显著高于小微型企业外(p〈0.05),大中小微型企业未表现出明显差异,见图 28。

图28 不同产业不同规模样本企业质量成本占销售额百分比情况

(3)顾客满意度测评效用有待进一步扩大

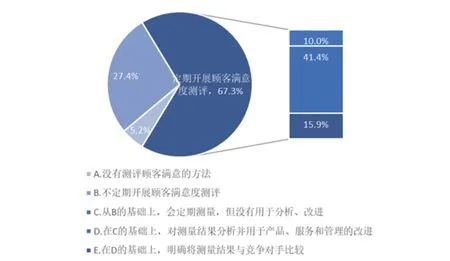

虽然有94.8%的样本企业会开展顾客满意度测评,但仅67.3%的企业能定期开展测评;57.3%的企业在此基础上对测量结果进行分析,并用于产品、服务和管理的改进;能明确将测量结果与竞争对手比较的,占15.9%。有四成左右的企业还未充分发挥顾客满意度测评的效用,将分析结果充分用于持续改进。

分产业看,第三产业未定期开展顾客满意度测评的企业比例显著高于第二产业(p〈0.05),能分析顾客满意度结果并用于改进的比例要显著低于第二产业(p〈0.05)。

分规模看,大型和中型企业定期开展顾客满意度调查的比例显著高于小微型企业(p〈0.05)。在将满意度测量结果与竞争对手比较方面,大、中、小微型企业之间也表现出显著差异(p〈0.05),见图 30。

图30 不同产业、不同规模样本企业对顾客满意的测评与管理情况

3 主要发现

图29 样本企业对顾客满意的测评与管理情况

在内外部面临挑战增多的背景下,上海市企业的质量管理水平保持良好平稳态势,且不断完善。根据上海市市场监管局发布的上海市质量发展状况白皮书,2021年,上海市制造业质量竞争力指数为95.34,连续13年排名全国第一;制造业产品质量合格率为97.12%,高于全国平均水平4.04个百分点,连续四年稳定于卓越质量竞争力阶段;连续7次获得国务院质量工作考核A级。从本次调查的质量管理成熟度分值来看,样本企业成熟度平均得分为584.7分,保持良好水平。

3.1 “3+6”新型产业体系质量管理能力较为突出

调查发现,属于三大先导产业(集成电路、生物医药、人工智能)的样本企业成熟度平均得分628.9分,显著高于其他企业的平均得分576.8分(p〈0.05);属于六大重点产业(电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品)的样本企业成熟度平均得分623.1分,显著高于其他企业的平均得分558.1分(p〈0.05)。见图 31。

图31 3+6新型产业企业质量管理成熟度情况

3.2重视质量管理的企业业务成长性表现较好

方差分析结果发现,质量管理成熟度处于“水平较差”和“一般水平”的企业与“良好水平”及以上的企业在主营业务收入增长和利润增长方面均表现出显著差异。

质量管理成熟度在良好水平以上的样本企业中,主营业务收入较上年增长20%以上的显著高于管理成熟度水平较差和一般水平企业(p〈0.05);管理成熟度处于优秀和卓越水平的样本企业中,主营业务收入较上年下降20%以上的企业也显著低于管理成熟度水平较差和一般水平的样本企业(p〈0.05)。见图 32。

图32 不同质量管理成熟度水平样本企业的主营业务收入增长情况分布

质量管理成熟度在优秀和卓越水平的样本企业中,利润较上年增长20%以上的显著高于管理成熟度水平较差和一般水平企业(p〈0.05),见图 33。

图33 不同质量管理成熟度水平样本企业的利润增长情况分布

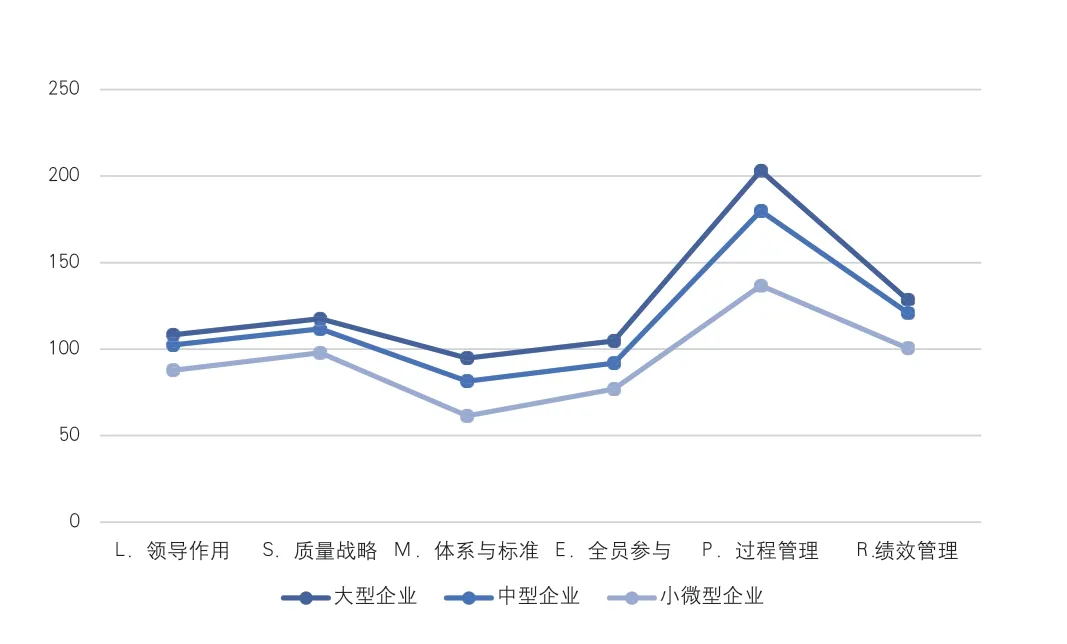

3.3小微型企业质量管理成熟度显著低于大中型企业

作为市场经济肌体的“毛细血管”,小微企业是促进经济增长、保障就业、稳定民生的重要基石。但从本次调查结果看,上海小微型企业在质量管理成熟度各维度都显著落后于大中型企业。其中,在体系标准、全员参与和过程管理方面,不同规模企业间表现出显著差异。企业规模越大,成熟度越高。见图34。

图34 不同规模企业质量管理成熟度各方面情况

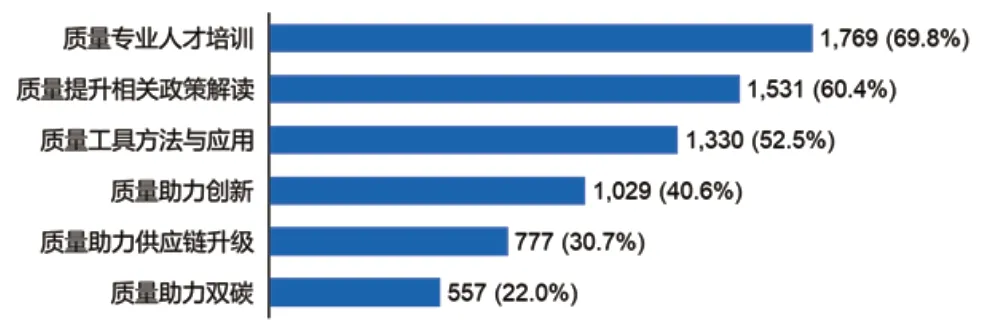

小微型企业在质量教育培训的体系化方面,还远不如大中型企业。在企业最需要的公益质量培训方面,质量专业人才培训、质量提升相关政策解读、质量工具方法与应用,以及质量助力创新,是小微型企业需求最高的四个方面。见图35。

图35 小微企业公益质量培训需求

3.4第三产业质量管理成熟度落后于第二产业

从调查结果看,第三产业企业质量管理成熟度水平明显落后于第二产业企业。从六项一级指标来看,第三产业企业均全面落后于第二产业企业,尤其在绩效管理、体系与标准、过程管理与全员参与等方面。见图36。

图36 第二产业和第三产业质量管理成熟度分维度情况

3.5人才和成本问题成为企业质量提升两大掣肘

在回答“开展质量提升的痛点或难点”的开放性问题中,“人才”和“成本”是样本企业最常提到的两大关键词。

样本企业认为政府在加强质量人才队伍建设方面最应开展的工作中,排在前三的分别是:“鼓励并规范质量培训与继续教育”(72.4%)、“建立健全质量人才评价机制”(59.2%),以及“将质量人才队伍建设作为各类质量奖励的条件”(56.8%)。见图37。

图37 样本企业对政府在加强质量人才队伍建设方面开展工作的需求

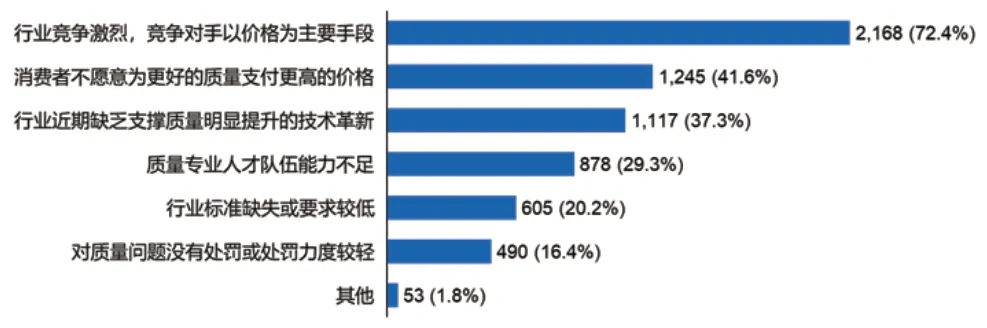

样本企业认为制约所处行业质量竞争力的主要因素中,排在前三的分别是:“行业竞争激烈,竞争对手以价格为主要手段”(72.4%)、“消费者不愿意为更好的质量支付更高的价格”(41.6%),以及“行业近期缺乏支撑质量明显提升的技术革新”(37.3%)。见图38。

图38 制约行业质量竞争力的主要因素

以三大先导产业为例。在人才方面,一是专业人才缺乏,比如集成电路产业,产业链长、涉及领域极宽,几乎覆盖数学、物理、化学、电子、材料等理工学科,产业发展快,技术知识的更新迭代迅速,需要更多的尖端应用型人才和技术复合型人才,但目前三大先导产业的高技能、复合型人才明显稀缺;二是针对性培训较少,全员的质量意识以及对质量工具方法的掌握不足,人才培养方式和行业高质量发展的要求还不匹配;三是留人难、培养周期长等,如何吸引业内高端人才、培养高新技术研究型人才、留住关键人才是横亘在企业面前的难题。

在成本方面,一是质量投入成本高,市场竞争激烈,质量经常会向成本和交期妥协,“活下来”成为企业最先考量的问题;二是对于许多以多品种、小批量或以非标产品为主的企业,产品升级换代快,在检验检测等质量基础设施方面投入成本较大。

此外,三大先导产业大多属于新兴领域,非标产品/服务较多,相关标准缺失、缺乏质量提升的技术手段等也是很多企业提到的影响质量提升的痛点或难点。以人工智能为例,目前市场参与者众多,但尚未建立起有效的、与行业发展相适应的规范和标准,对于人工智能的质量以及评估框架还没有明确定义,行业的持续健康发展亟需新的通用规范与标准建立,以解决“测什么、怎么测、测得准”等难题。

4 对策建议

针对调查结果的发现以及在开放性问题中得到的反馈,在此提出以下建议意见。

4.1 深入开展针对中小微企业的质量帮扶

质量人才缺乏和资源投入不足,是当前中小微企业在质量管理方面面临的最主要困难。

建议进一步强化和落实助企纾困政策,深入开展针对中小微企业的质量帮扶,通过建体系、促对接、树标杆等推动大中小微企业间的质量协同,促进大中小微企业在产业链、供应链、创新链、资金链、服务链、人才链、数据链等方面的全面融通。

建议持续开展针对中小微企业的公益质量培训,通过设立质量教育基金、服务券等多种方式,提高全员质量意识和知识普及;进一步完善信息化的质量技术基础公共服务平台,开放共享的计量、标准、认证、检验检测、质量信用等质量专项服务,鼓励中小微企业开展质量管理体系认证、产品服务认证等质量认证、质量教育等改进活动,或以购买第三方服务的方式,为企业提供专业质量技术相关的咨询和指导;鼓励中小微企业开展重点产品质量攻关,为中小微企业质量提升类项目提供资金支持等质量激励措施,如供应链金融、标准融资增信等。通过切实降低中小微企业的质量成本,助力中小企业的质量变革、动力变革、效率变革,促进社会经济整体质量效益的提升。

4.2 提升服务业企业的质量和标准化水平

服务业是上海城市发展的重要力量,进一步发挥“上海品牌”认证、“上海标准”评价等引领作用,促进服务业企业质量提升,持续助力打响上海“四大品牌”。

建议进一步提高服务业企业质量管理水平,推动质量管理体系在更大范围推广应用。现行的质量标准、质量管理模式等多以制造业企业为主要对象,服务业企业在应用过程中存在不适配情况,应鼓励高校、科研院所、行业协会及其他专业机构以服务业企业为对象,研究适合其特点的相关质量标准和管理模式,针对性开发符合服务业企业质量提升要求的教育培训内容;鼓励企业运用大数据、人工智能等新技术和新方法加强服务质量管理,促进现代服务业与先进制造业、现代农业等融合发展;鼓励更多服务业企业发挥标准引领作用,进一步加强开展标准宣贯工作,提高企业标准化意识,增强执行标准的自觉性;加强技术、标准、知识产权一体化研究,紧抓国家标准化创新发展试点契机,聚焦上海城市特点和需要,鼓励更多服务业企业积极参加各级标准制修订工作,对开展标准制修订的优秀典型企业进行政策性奖励。

4.3 加强宣贯培训,提高质量提升工作的服务效能

自2020年11月国家市场监管总局发布《关于大力开展质量基础设施“一站式”服务的意见》以来,质量基础设施协同服务建设已成为上海市开展质量提升的重要内容。

建议进一步加大宣传推广力度,尤其是针对重点区域、园区、企业等加大力度,宣传“一站式”服务平台功能、内容,及时总结提炼典型案例、试点经验,加强先进典型经验的推广。

建议通过公益培训、专题讲座、开放交流、线上直播以及各种群众性质量活动等多种形式,分层次、多渠道加强对企业人员的质量管理培训,提升全员质量意识和能力水平;进一步推进实施企业首席质量官制度,鼓励企业高层领导进行质量管理轮训,举办企业高层领导面对面沟通活动等;着力提升中层管理者的质量管理能力,强化先进质量管理方法和技术、团队质量改进等技能的培训;设立补贴补偿机制,给予初创企业、中小企业更多的质量教育培训优惠;充分发挥第三方机构作用,开发适合本地企业领导者质量领导力课程、管理者质量培训和质量负责人系统培养课程等。

4.4 深化全面质量管理,以高质量发展抵抗外部风险

在当前应对复杂的国内外环境和新冠肺炎疫情的不利影响下,企业面临更加复杂多样的挑战。无论在VUCA还是在BANI时代,企业求生存“活下来”和谋增长“活得好”,依靠过去“数量增长”的盈利模式都难以为继,需要通过“质量提升”来实现长期可持续发展,以增强自身质量创新的确定性,抵御脆弱外部环境的不确定性,进一步推动企业向质量效益型发展,通过创造质量价值,增强企业抗风险韧性。

建议建立质量专业化服务体系,协同推进技术研发、标准研制、产业应用,打通质量创新成果转化应用渠道,协同开展质量领域技术、管理、制度创新;引导广大企业建立并完善质量成本统计分析制度,强化质量成本管理;识别内外部重大风险,强化风险管理,保证质量安全;进一步完善政府质量奖励制度,发挥标杆企业示范引领作用,引导各行各业加强全面质量管理,推动全产业链、供应链的质量协同,增强产业质量竞争力;发挥行业协会、商会、学会及消费者组织等的桥梁纽带作用,开展标准制定、品牌建设、质量管理等技术服务,推进行业质量诚信自律;引导消费者树立绿色健康安全消费理念,主动参与质量促进、社会监督等活动。 (全文完)