基于MCR模型的生态安全格局构建

——以阿克苏市为例

2023-01-06张永福李宇飞钱琮晖

赵 玉,张永福,卜 祥,李宇飞,钱琮晖

(1.新疆大学资源与环境科学学院,新疆乌鲁木齐 830017;2.新疆大学绿洲生态教育部重点实验室,新疆乌鲁木齐 830017)

随着人口增加和城镇化迅速发展,人类对自然资源的无序开发以及贪婪攫取,导致生态循环系统不平衡并且出现断裂,人类面临着土地资源浪费、生态系统退化和生物圈、大气圈、岩石圈、水圈、人类圈不同程度的破坏。生态环境问题已经成为多个学术领域研究热潮,在人类面临全球性环境问题越来越多的趋势下,生态安全就是其中最有全球性、复杂性、长期性代表的问题之一,是人类亟待解决的问题。

生态安全是指区域的生态环境条件和生态系统服务能力的健康情况以及完整性,在生态系统遭到破坏时,也可以支撑人类生产、生活活动、健康状况不受其损害的状态与能力,经济健康发展和社会平衡协调不受威胁的生态安全系统[1]。为加强生态安全系统保障的时效性,生态安全格局研究成为生态保护的理论基础。目前,生态安全格局已成为我国国土空间开发保护的三大战略布局之一[2],同时也是生态文明建设的重要组成部分。生态安全格局的形成是针对重要的生态保护对象,通过设计和构建生态安全保护网,形成对关键生态保护对象的网络系统[3],对生态环境质量提升有积极作用。学者们通过自然-经济-社会框架[4]、GIS分析技术与多目标优化模型[5]、单因子生态安全格局[6]、“源-汇”理念[7]、压力-状态-响应模型(PSR)[8]、驱动力-压力-状态-影响-响应模型(DPSIR)[9]、生态足迹模型[10]、多因子综合评价模型等进行生态安全格局的构建与优化研究。

生态安全格局的科学合理规划是阿克苏市生物多样性、水源地涵养、水土保持、防风固沙以及可持续发展的基础。各界学者针对生态环境、生态过程以及生态红线等多角度、多目标、多类型进行生态安全格局的建立,结合自然环境和人类社会因素、格局演变、驱动力及评价体系,识别提取出关键的生态源地[11]。通过关键源地之间建立联系,生成能量、物质、生物流通的生态廊道[12],构建有利于自然环境和人类社会协调可持续发展的生态安全格局。生态安全格局目的在于保护生物种类多样性、保持生态系统结构与生态过程完整性,从而通过多目标、多层次、多类型的角度建立空间生态网络系统[13]。因此,笔者基于阿克苏市现状选取影响因子,建立阻力面,通过最小累积阻力模型构建生态廊道,实现研究区生态安全格局的构建,为阿克苏市土地空间规划提供参考价值。

1 资料与方法

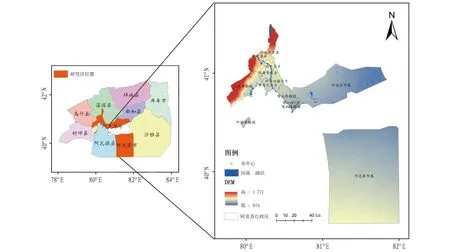

1.1 研究区概况阿克苏市处于阿克苏地区中西部(39°28′57″~41°30′10″N,79°43′26″~82°00′38″E),塔克拉玛干沙漠西北部,天山南麓,阿克苏河流域之上,是西北干旱地区典型的绿洲城市(图1),气候干旱,水源缺乏。境内地势西北高东南低,以冲积平原和沙漠为主,中部为冲积平原,西、南、东三面为沙漠,土壤质地受所处地理位置约束,呈现多盐碱荒漠、沙地、戈壁滩,土地面积基数大且土壤质量等级在10~12,呈现出土壤质量低的特征。阿克苏市包含7街道3镇3乡,总面积为13 585.12 km2(去除兵团)。人口主要集中分布在中部,以阿克苏河流域、老大河、多浪河为中心,境内河流受地形影响大多由西北流向东南。阿克苏市2021年人口约55.11万,约占地区总人口的20.3%。市域内自然环境的脆弱性、人口的增加和工矿企业的发展导致生态用地面积处于下降趋势,土地沙漠化、土壤盐碱化、水土流失、沙尘暴等生态环境问题频率增加。

图1 研究区位置Fig.1 Location of the study area

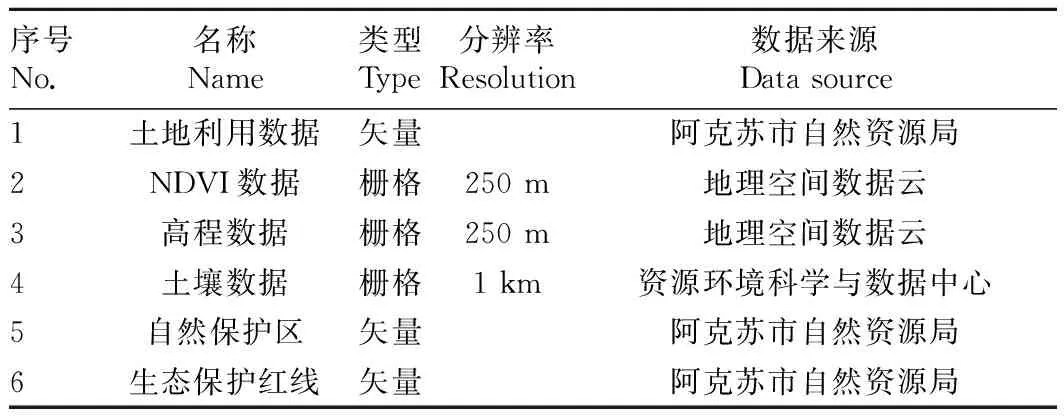

1.2 数据来源该研究以阿克苏市为研究对象,数据详情如表1所示。

表1 数据来源及用途

1.3 研究方法该研究以 ENVI 5.1和 ArcGIS 10.7软件为基础进行数据的处理和分析以及图件的制作。首先,根据研究区的自然和社会因素以及阿克苏市数据的可获取性,选取适用性最高的8个生态安全评价因子,运用GIS空间分析工具将选取的指标分为4级安全等级,利用栅格计算器获取生态安全格局阻力面;其次,以识别生态空间以及生态环境质量高和敏感区域空间布局来提取生态源地,采用最小累积阻力(minimal cumulative resistance,MCR) 模型形成生态源地与其他生态源地之间能量流通的阻力等级,形成阻力面的基础上建立源地之间的重要生态廊道;再次,分析廊道形成中的最薄弱的生态节点,对生态环境脆弱的生态节点进行保护;最后,分析研究区的主要生态廊道空间分布以及与研究区实际情况的结合,通过分析以及结合分析阿克苏市的生态安全格局问题,提出生态安全格局优化方向。

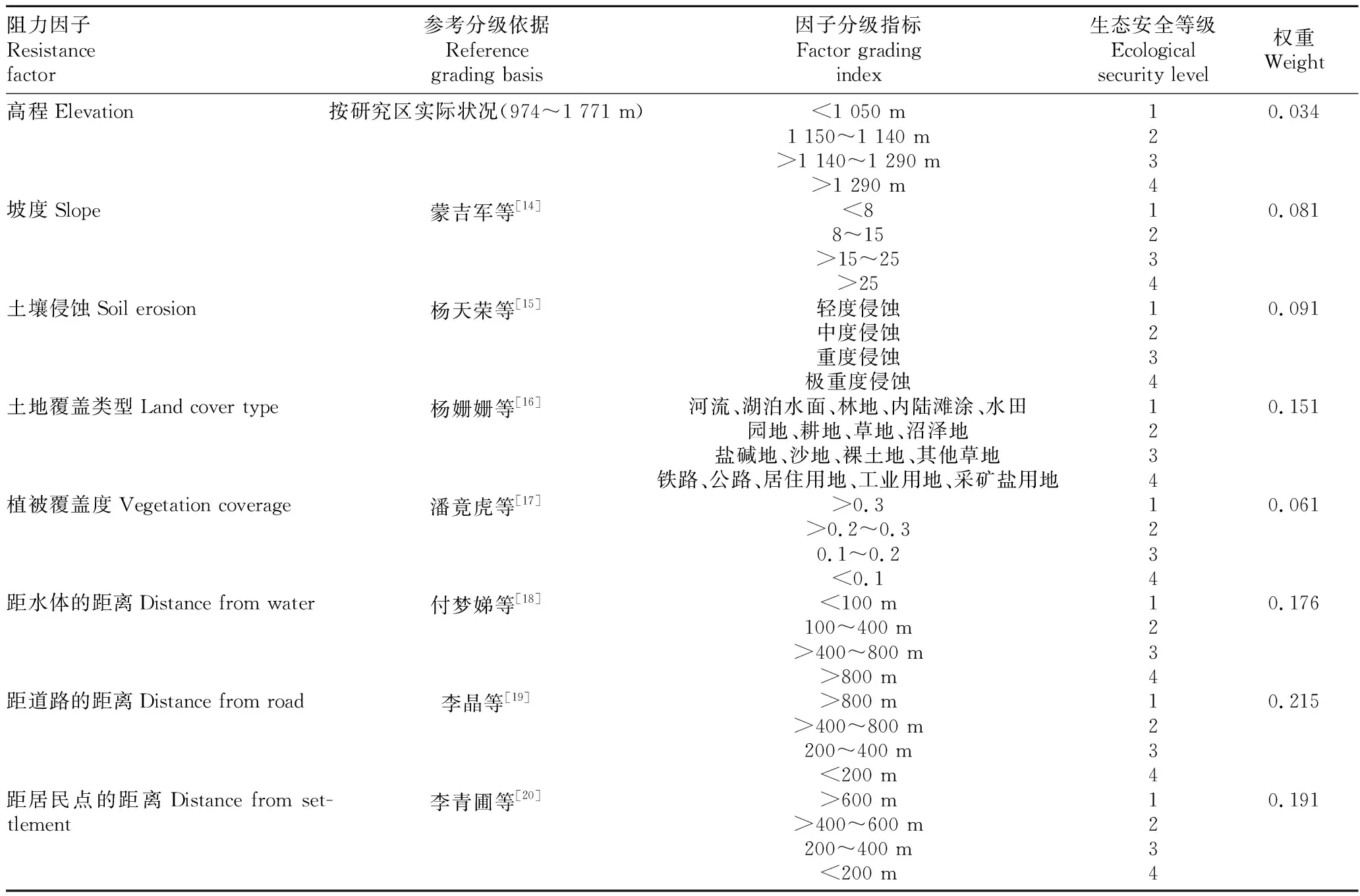

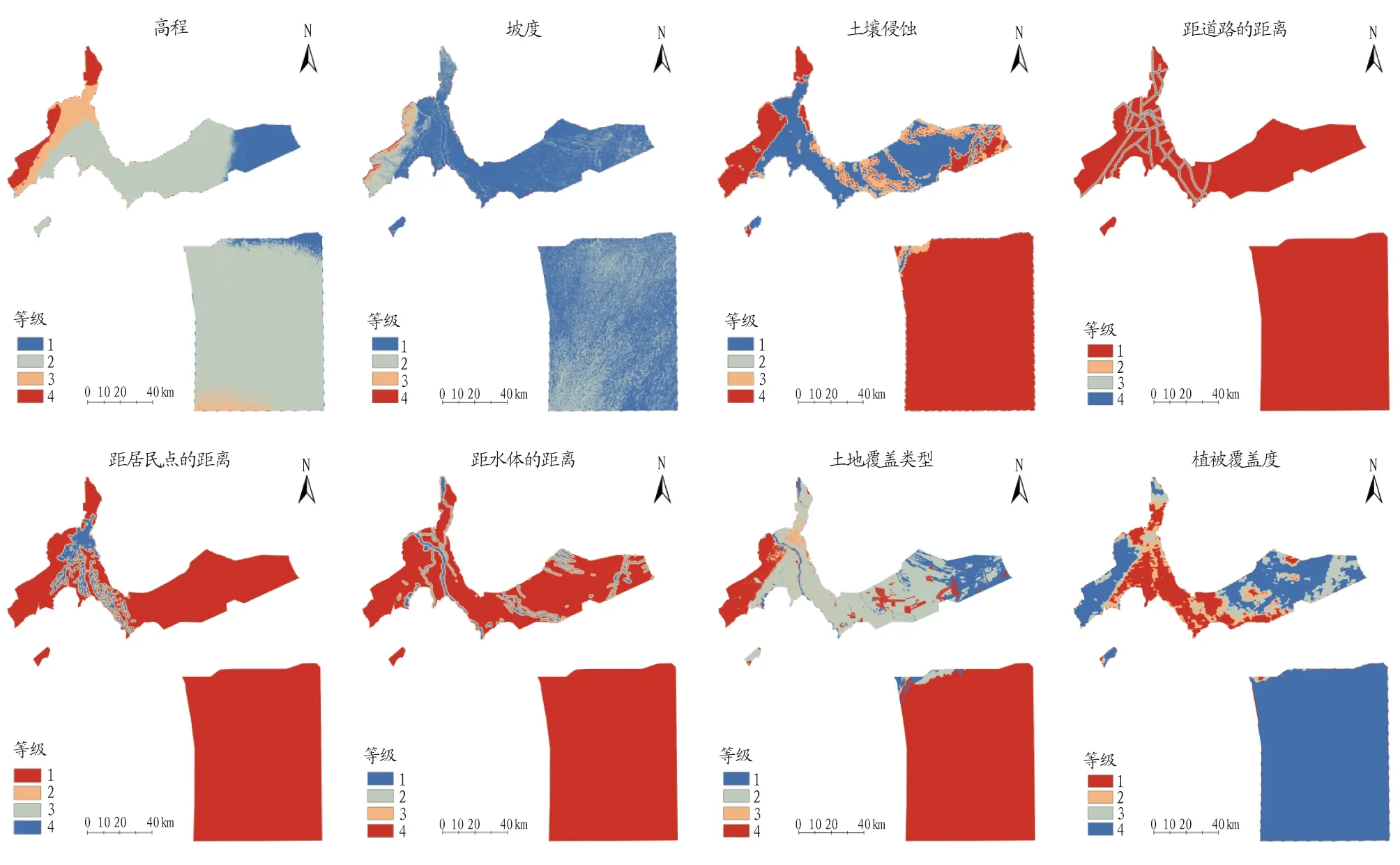

1.3.1生态安全评价指标选择。根据阿克苏市自然环境的特殊性和社会经济状况选取8个因子作为生态安全评价指标,其中高程、坡度、道路、土壤侵蚀、居民点是生态干扰因子,与生态安全程度成反比;土地覆盖类型、植被覆盖度、水体是生态属性因子,与生态安全程度成正比。依据表2将各因子指标划分4级,等级程度越低,生态属性因子形成的自然环境越有利,抵抗生态干扰因子能力越强,生态安全水平越高[7]。

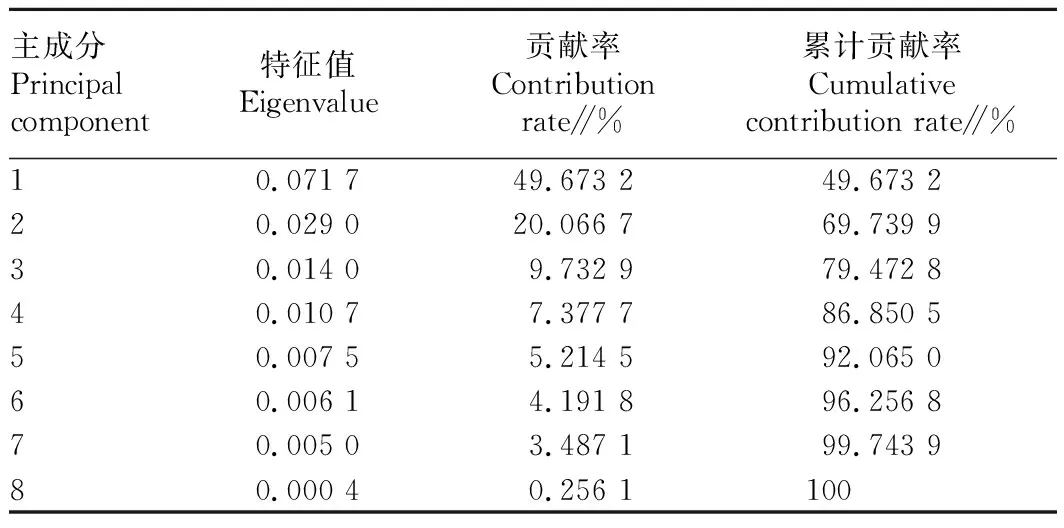

1.3.2空间主成分分析(SPCA)。通过ArcGIS Principal Components工具,将8个生态安全评价指标对应的栅格数据进行主成分分析,得到对应的空间载荷图和各主成分的累计贡献率。根据生态安全综合指数计算公式(1),结合主成分载荷矩阵,计算SPCA 得到的前 6 个主成分的方差贡献率,得到各评价因子的权重,并在 ArcGIS 平台中进行空间加权计算,得到阿克苏市生态源地的扩张过程阻力面。

(1)

式中,E为第i个评价单元的生态安全综合指数;Pij为第i个单元的第j个指标的归一化值;Wj为各指标的权重。

1.3.3生态安全格局构建。最小累积阻力(MCR)模型能够较好地反映源、距离和景观格局之间变化与其生态过程演变间的耦合关系,计算源地之间能量流通的一种趋势。通过最小累积阻力模型可以确定源地向外扩展阻力。具体表达式如下:

(2)

式中,MCR为最小累积阻力值,即生态源地到某点的最小累积阻力;Dij为源地j到景观单元i的空间距离;Ri为景观单元i对物质能力运动的阻力系数;fmin为最小累积阻力与生态过程的正相关函数。

(1)生态源地提取。“源”指物种维持或扩散的原点,具有向自身集聚或向周围扩散的能力[21]。生态环境敏感、生态系统服务价值高、最大限度利用自然资源的面积斑块是选取生态源地的基础,维护源地的生境质量对区域的生态安全意义重大。该研究源地提取生态环境质量高、生态环境敏感的地区,把自然保护区、生态保护红线、河流、林地等生态环境质量高和生态环境敏感的区域作为源地,根据源地的空间位置分布以及区域内的数量分布,把面积小且零散图斑删除,图斑面积小但集中相邻的进行合并,最终保留集中面积大的斑块。

表2 研究区生态安全指标与等级划分

(2)阻力面构建。生态源地在向外扩展中遇到的累积阻力程度不一,物质能量的流通受到不同景观单元的阻碍,构建的阻力面是克服阻力障碍前提下扩散最小成本路径[22]。8个安全评价指标经过重采样达到栅格数据的一致性,根据自然断裂点得到每个指标的生态安全等级,通过栅格计算器得到生态阻力面。

(3)生态廊道提取。生态廊道是连通源地斑块间物质能量和物种迁徙流通的通道[23],根据研究区的实际情况,提取出主要且符合现状土地利用的生态廊道。通过ArcGIS 软件成本路径的计算就可以得到生态源地之间的廊道。通过叠加分析,把重复的廊道与路径剔除,就可以得到重要生态廊道和潜在连通生态廊道的空间分布位置。

(4)生态节点提取。生态节点是最小成本路径形成过程中最薄弱的一环[24],对其进行重点保护对整个生态廊道网络系统的整体性、连续性、协调性和生态功能的充分发挥具有重要作用。该研究提取的一类生态节点是生态廊道和阻力脊线的交点[14],二类生态节点是每条生态廊道之间的交点,要加强保护以其提高生态廊道的连通性。

2 结果与分析

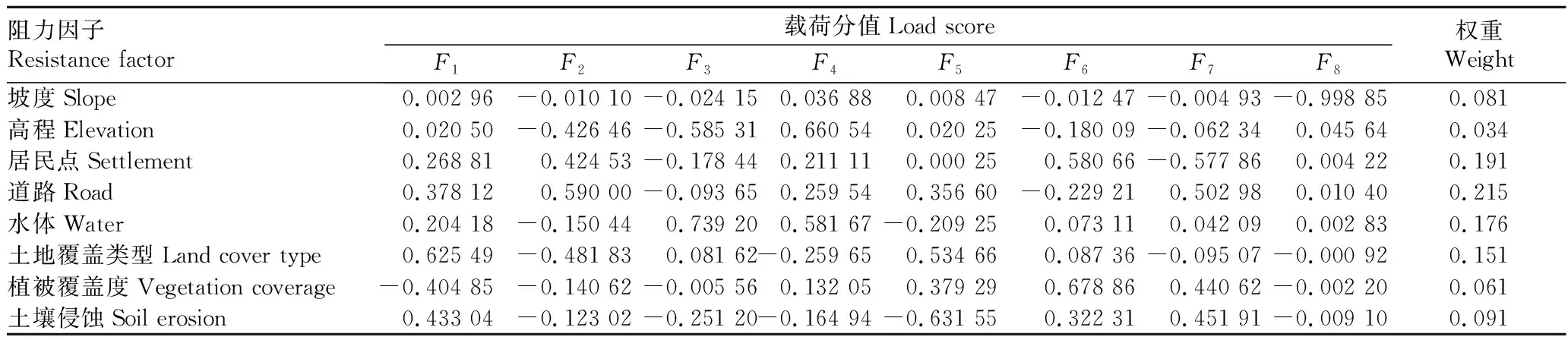

2.1 生态安全评价运用SPCA对生态安全指标进行空间降维后,得到各个安全评价指标的载荷矩阵、特征值及贡献率。从表3可以看出,前 6 个主成分指标已经很好地体现阿克苏市生态安全情况及主成分的累计贡献率是 96.256 8%。经分析(表4),第1和第5主成分中土地覆盖类型载荷分值较高,分别为 0.625 49和0.534 66,表明土地覆盖类型是生态安全的基础;第 2 主成分中道路指标载荷分值较高(0.590 00),距水体的距离在第 3 主成分中载荷分值较高(0.739 20),表明水体是生态安全的重要因素;第 4 主成分中高程和水体载荷分值都较高,分别为0.660 54和0.581 67;第 6主成分中植被覆盖度载荷分值较高(0.678 86),说明植被覆盖因子对生态安全有较大影响。8个安全评价指标中,土地覆盖类型、道路、水体、高程和植被覆盖度对研究区的生态安全影响非常显著;坡度、居民点和土壤侵蚀对生态安全的影响较小,阿克苏市大部分区域处于沙漠之中,坡度变化小,土壤主要以沙质土壤为主,在西北干旱绿洲城市中,水体资源的分布极大影响着植被分布和人类活动空间。

表3 主成分的特征值及其贡献率

表4 主成分载荷矩阵

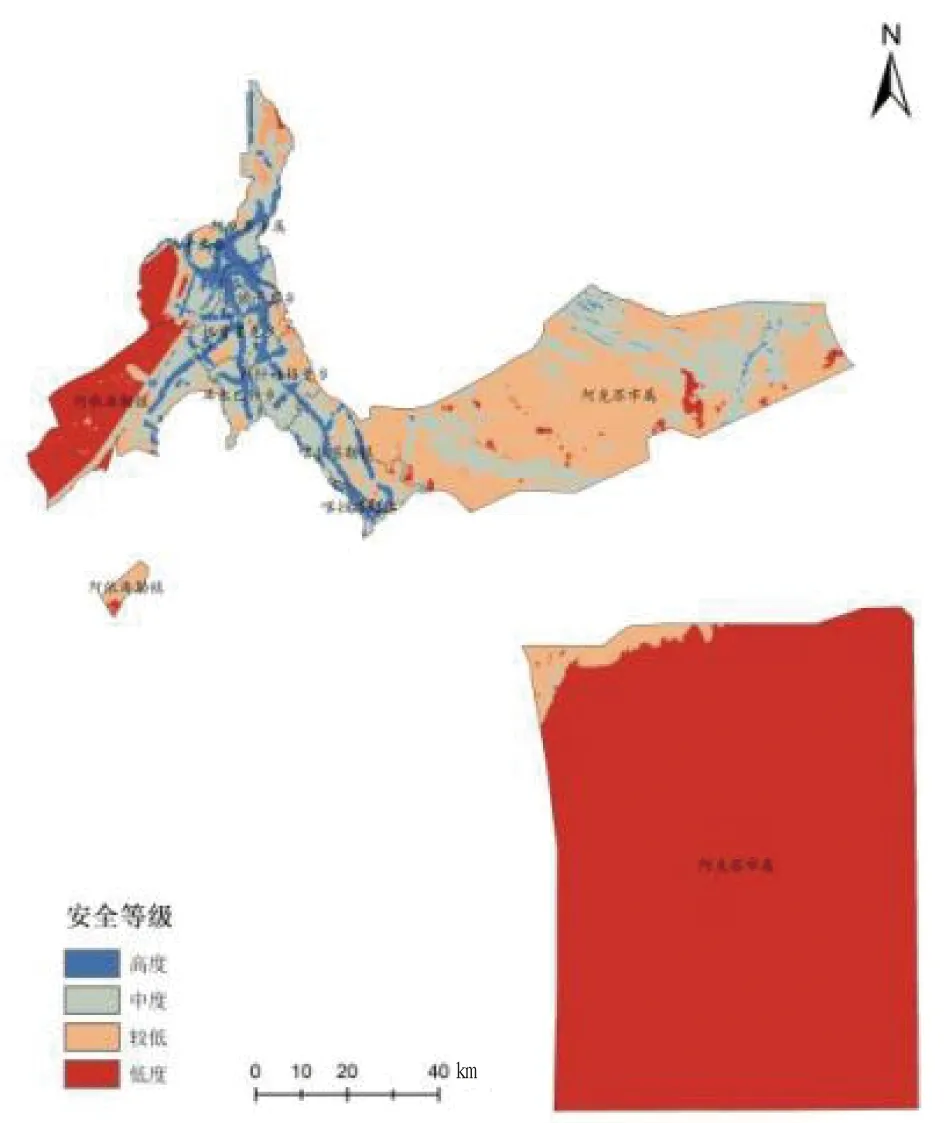

首先利用 ArcGIS 对各个生态安全指标进行空间加权计算,得到阿克苏市生态安全综合指数及其空间分布图,其次进行重分类得到研究区生态安全等级分布图(图2),最后根据该研究评价结果的统计数据可知,高度安全区域面积479.34 km2,占市域面积的3.53%,高度安全区域面积占比小,主要分布在依干其乡、托普鲁克乡、库木巴什乡和拜什吐格曼乡,都分布在阿克苏河流域之上;中度安全区域面积1 822.20 km2,占市域面积的13.41%,面积占比较小,主要分布在阿克苏流域区、空太里克流域区以及阿克苏市东侧;较低度安全区域面积2 351.97 km2,占市域面积的17.31%,面积占比较大,大面积分布在阿克苏市中部;低度安全区域面积8 931.61 km2,占市域面积的65.75%,面积占比最大,分布在阿克苏市南部,以沙漠为主。由此可见,研究区生态安全水平较低。

图2 研究区生态安全评价指标等级分布Fig.2 The distribution of ecological safety evaluation indicators in the study area

高度生态安全水平区面积占比最小且分散,主要分布在阿克苏河流域。低度生态安全水平区主要在阿克苏市南部,处于塔克拉玛干沙漠的北部,此区域受到水资源的制约和自身地理环境的特殊性,生态环境恶劣,动植物以及人类活动罕见,以沙地为主,导致沙尘暴天气以及沙漠化侵蚀现象严重。综上,研究区整体生态安全水平低,高度安全水平面积小、低度安全水平区面积大且集中,限制区域的生态可持续发展。

2.2 生态安全格局构建

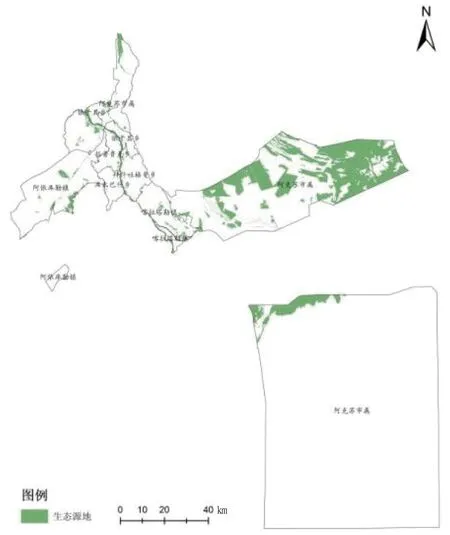

2.2.1生态源地识别。研究选取面积大于0.1 km2的湖泊,主要分布在阿依库勒镇东侧环皇宫湖带,以艾西曼湖、黄宫湖、萨依艾日克湖、卡维艾希曼湖的环湖带为主;面积大于0.3 km2河流斑块,主要分布在阿克苏河流域、老大河、台兰河流域;面积集中连片大于0.3 km2林地斑块,主要分布在阿克苏市东侧,且部分林地以划入生态保护红线范围内;3条生态保护红线包括塔里木河流域土地沙化防控与生物多样性维护生态保护区(面积359.22 km2)、和田河防风固沙生态保护红线区(面积16.78 km2)、天山水源涵养与生物多样性维护生态保护区(面积4.71 km2);7处古迹遗址,主要分布在阿依库勒镇、依干其乡和南部沙漠入口处,虽面积较小却是保护的重点对象。叠加统计可得生态源地的总面积为1 440.06 km2,占阿克苏市总面积的10.60%,生态源地占比小。生态源地空间分布上主要位于研究区东侧且以灌木林地为主,其余分布在阿克苏河流域,分布零散不均且以水体为主(图3)。阿克苏市中部以灌溉农业为主,土质疏松、降雨较多,是水土流失以及土地盐碱化的严重区。阿克苏市南部处于沙漠边缘,降水量小、水源缺乏、地势低平、无自然屏障,是土壤荒漠化区。

图3 重要生态源地Fig.3 Important ecological sources

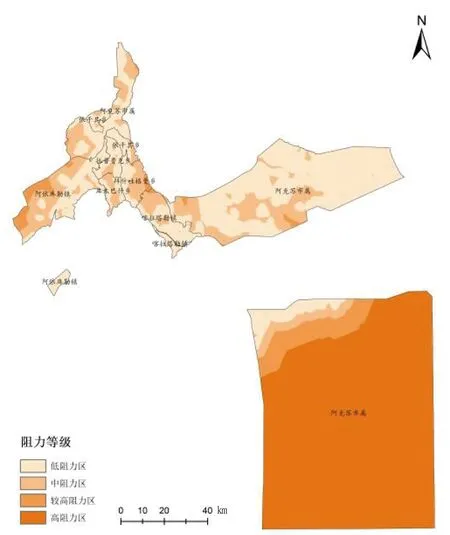

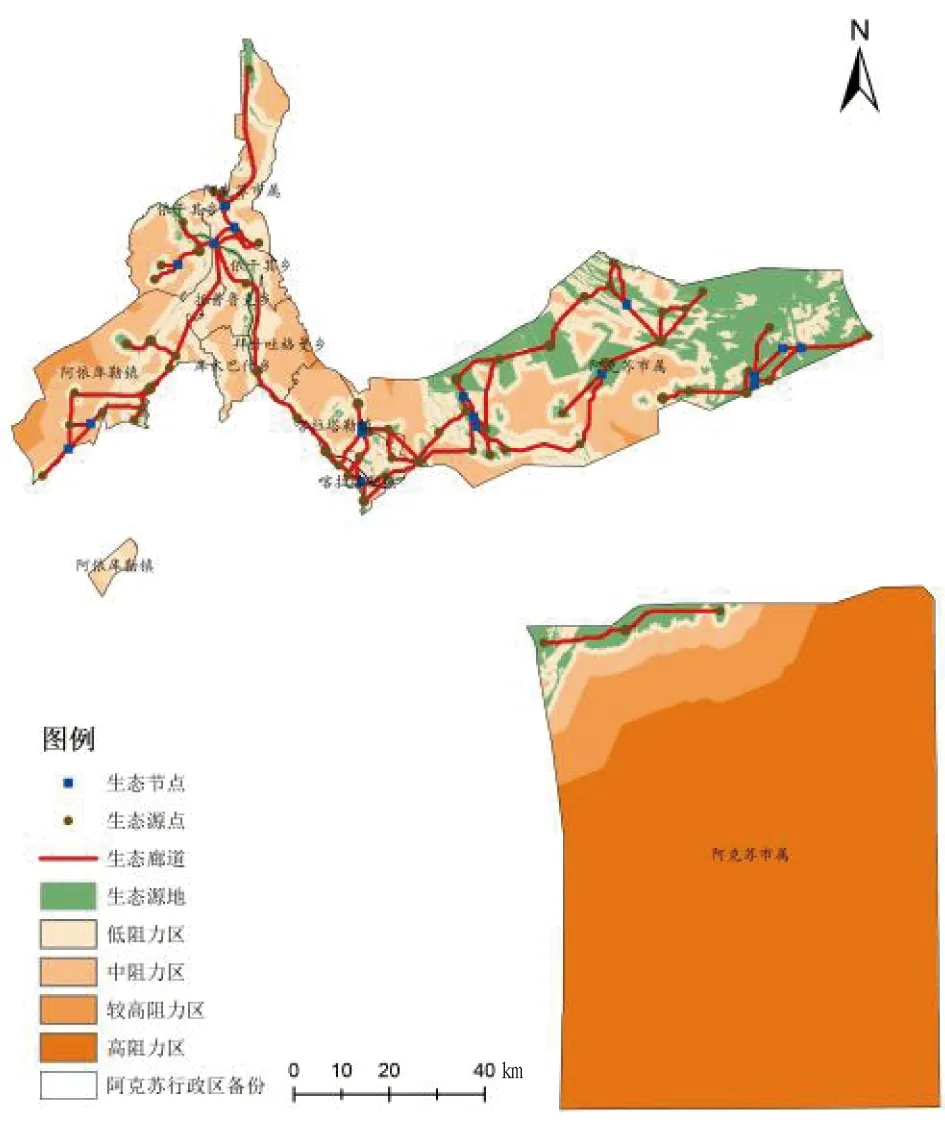

2.2.2生态阻力面建立。将生态安全阻力面作为基础面积,通过计算成本距离得到生态源地的生态安全格局阻力程度大小的空间分布趋势(图4)。经过ArcGIS软件的处理,可以统计得到阿克苏市生态安全评价结果(图5),低阻力区面积3 640.70 km2,占市域面积的26.80%,主要分布在空太里克东侧、阿克苏市中部、依干其乡、托普鲁克乡、库木巴什乡;中阻力区面积1 819.92 km2,占市域面积的13.40%,面积较小,分布在阿克苏市北部、托普鲁克乡和库木巴什乡中部;较高阻力区面积834.43 km2,占市域面积的6.14%,主要分布在阿依库勒镇中部与空台里克中部;高阻力区面积7 290.07 km2,占市域面积的53.66%,分布在阿依库勒镇西部和阿克苏市南部。

图4 研究区阻力等级Fig.4 Resistance level of the study area

图5 研究区生态安全等级分布Fig.5 Distribution of ecological security levels in the study area

2.2.3生态廊道、节点提取。利用最小累积阻力模型和成本距离建立生态源地之间的最小成本路径,经过空间叠加分析后去除重复路径,确定阿克苏市生态廊道43条,总长度785.73 km(图6)。生态廊道主要分布在阿克苏市中部(依干其乡、托普鲁克乡、拜什吐格曼乡、库木巴什乡、喀拉塔勒镇),主要是依靠阿克苏河、老大河以及阿依库勒镇东侧的环湖带,中部生态节点较多、生态连通性较好,有利于形成网络化的生态安全格局。阿克苏市东侧区域生态廊道总共12条,主要是台兰河、东侧的林带和生态红线为中心的区域,其中部分的生态敏感区为辅。东侧也是干旱区生物栖息地,受人类活动影响小,生物迁徙通道较顺畅。阿克苏市南部只有1条生态廊道,是和田河防风固沙生态保护红线区和百万亩荒漠造林项目的实施构建形成一条防风固沙的生态保护廊道,阿克苏市南部以单一的沙漠地貌为主,降水量小、植被稀疏、风沙大,是阿克苏市面临的最脆弱敏感区,生态治理以控制阿克苏河老流域发展区为主,绿色生态建设向南扩展为主。

通过生态廊道和阻力脊线的交点以及每条生态廊道之间的交点,提取出生态节点18个(图6)。阿克苏市生态节点数量少,空间分布不均匀,生态节点的分布呈现北部多于南部且以河流和居民点附近为主。对于生态节点处生态环境的脆弱性要进行因地制宜的保护,在生态安全格局的构件中有重要意义,为研究区生态网络格局的形成提供参考,保护生态安全格局的连通性。

图6 研究区生态安全格局Fig.6 Ecological security pattern in the study area

3 结论与讨论

3.1 结论该研究采用 MCR 模型、GIS 空间分析等方法,构建阿克苏市生态安全格局,主要结论如下:

(1)阿克苏市生态源地面积为1 440.06 km2,占阿克苏市总面积的10.60%,主要分布在阿克苏市中部流域区和东部林地分布区。

(2)阿克苏市生态安全水平低,主要原因是阿克苏市南部深入沙漠内腹,沙漠化面积占市域面积的62.11%。高度安全区域面积为479.34 km2,占市域面积的3.53%;中度安全区域面积为1 822.20 km2,占市域面积的13.41%;较低度安全区域面积为2 351.97 km2,占市域面积的17.31%;低度安全区域面积为8 931.61 km2,占市域面积的65.75%;较低度与低度安全区域分布在阿克苏市最西侧和南部,土地利用类型以水体、草地和林地资源为主。

(3)基于MCR模型识别阿克苏市主要生态廊道43条,总长度785.73 km。中部生态廊道明显多于南部和东侧,提取生态节点18个,生态节点的分布呈现北部多于南部,与水资源以及土地利用类型紧密相关。

3.2 讨论该研究运用最小累积阻力(MCR) 模型构建阿克苏市生态安全格局并进行分析,在选取研究区生态安全评价指标时未实现经济因子的空间分布且指标选取不够全面,由于采矿区面积小且部分位于沙漠地区,因此采矿区的活动范围空间分布未加入指标体系;阿克苏市中心景观单元分散、公园数量少规模小且不集中、国家级生态保护公园湿地保护区少,由于生态斑块数量少而无法形成较好的连通性廊道,部分生态廊道被建设用地分割,环绕中心城区的生态廊道较多,阿克苏市东西向跨度大且景观单元变化明显,导致东西方向廊道连通性低,缺乏物质能量之间的流通。阿克苏市西北呈现生态源面积小且分散,东部呈现连片且分布不均,南部分布面积最小且沙化面积大,面临沙漠化侵蚀的生态环境问题。因此,阿克苏市受所处的地理位置因素的影响,生态安全水平低,且需要更进一步加强生态源地的保护及源地面积以及数量的增加,增加生态廊道和生态节点的数量和质量,提升阿克苏市的生态安全水平。

此生态格局对阿克苏市现有自然资源分布、生态源地的可持续、生产、生活、生态空间的维持都有较好的防护、与自然资源的空间分布比较协调统一,且纳入已有的各类生态廊道。为了提升阿克苏市东部与南部的生态环境服务质量、生态廊道整体的连通性,建议重点建设和田河防风固沙生态廊道和塔里木河流域土地沙化防控与生物多样性维护生态廊道提升源地间的连通度,这2处也是生态环境极度敏感区域,通过东部和南部增加生态源地的数量和质量来提高生态安全水平,遏制向北挺进的沙漠化侵蚀、土壤沙化,为阿克苏市的生产生活空间提供保障。