电子送达的实践检视与制度完善

2023-01-06周鸿飞

周鸿飞

(吉林大学 法学院,吉林 长春 130012)

一、问题的提出

所谓电子送达是指法院通过网络媒介向诉讼当事人递送诉讼文书和证据材料的一种送达方式。从功能层面出发,电子送达制度构建的正当性以功能等值理论为依托,即电子送达与传统送达方式都发挥着“通知”功能,甚至在同等条件下,电子送达发挥的作用更优。从价值层面出发,电子送达是通过网络媒介的方式将诉讼文书送至受送达人,突破了传统送达方式的地域阻碍,形成了“有网即送达”的新型送达方式,故电子送达除了保障受送达人知悉权外,还具有提高送达效率的潜在价值。电子送达作为传统诉讼环境技术性变革下的新型送达方式,其不仅适用于在线诉讼,对于线下诉讼也正全面推行适用。

在线诉讼中,2021年《人民法院在线诉讼规则》(以下简称《在线诉讼规则》)第二十九条至第三十二条对电子送达的适用条件、生效标准等方面作出了规定。线下诉讼中,电子送达主要适用于民事诉讼,在民事诉讼场域,虽然2012年、2017年《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)明确规定了“传真、电子邮件”等电子送达方式,但其不得适用于判决书、裁定书及调解书等诉讼文书。2021年《民事诉讼法》修正,其对电子送达做出了进一步突破:一方面,从文书适用范围来看,电子送达并不局限于程序性通知书,将判决书、裁定书及调解书纳入可适用电子送达的范围;另一方面,从生效标准来看,明确以“信息到达受送达人系统的日期”作为送达日期,视为送达生效。在刑事诉讼场域,虽然《中华人民共和国刑事诉讼法》并未将电子送达作为法定送达方式之一,但2021年《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第二百二十一条规定,对于刑事诉讼中开庭传票、出庭通知书等文书可采取电子送达方式。基于人口流动性较大、被告人存在逃避诉讼心理而消极应诉等原因,司法送达效率低下是实践中常见现象。为解决司法“送达难”问题,2005年最高人民法院作出《关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》的司法解释,以期建立高效的送达途径,并方便双方当事人依法行使诉讼权利。随着互联网、大数据、人工智能等网络信息技术成果在司法活动中广泛应用,推行电子送达不仅是推进智慧法院建设的重要前提,更是提高司法送达效率的必由之路。

从实践上看,我国电子送达不仅在北京、杭州、广州三地互联网法院得到全面适用,各地法院也在自生自发地探索适用电子送达,如苏州市项城区法院构建了以电子送达为核心的一站式综合集约电子送达中心,2020年共完成综合送达74 247次,案件平均送达时间缩短了77.3%,当事人到庭应诉率同比上升7.86%,适用公告送达率同比下降25.44%[1]。由此可得,电子送达能够大幅提高诉讼效率,保障诉讼权益。然而,相比于传统送达方式,电子送达的适用条件、送达方式、适用顺位等方面与传统送达存在一定差异。从适用条件来看,直接送达、留置送达等传统送达方式均未将受送达人同意作为前提条件,而《在线诉讼规则》《民事诉讼法》均规定电子送达的适用前提是受送达人知情且同意;从送达方式来看,除公告送达外,传统送达是以“纸质文书+人力”的方式送至受送达人处,而电子送达突破了物理空间的局限,以“电子文书+网络媒介”的方式送至受送达人特定接收系统中;从适用顺位来看,传统送达方式的适用顺位有法律明确规定,而现有法律规范并未对电子送达适用顺位予以明确。因此,在电子送达中如何界定受送达人的同意行为,受送达人在同意电子送达之后法院送达适用顺位如何,以及受送达人的相关诉讼权益在电子送达中如何保障等,均亟待完善。

二、电子送达适用要件的规范性分析

电子送达突破了传统送达的地域局限,试图以网络信息技术改造传统送达方式。虽然传统诉讼环境对电子送达的适用条件做出了严格限制,但随着大数据、人工智能等新兴技术与司法工作的深度融合,传统诉讼环境的技术性变革对放宽电子送达适用条件提出了现实需求。

(一)法定要件:受送达人同意

电子送达的适用应当充分体现当事人程序选择权,从其送达方式的选择适用体现出当事人诉权处分的主导权[2]。虽然《在线诉讼规则》第二十九条和《民事诉讼法》第九十条均规定了适用电子送达以“受送达人同意”为前提条件,但受送达人的同意可分为明示同意、默示同意两种模式。

1.“明示同意”模式

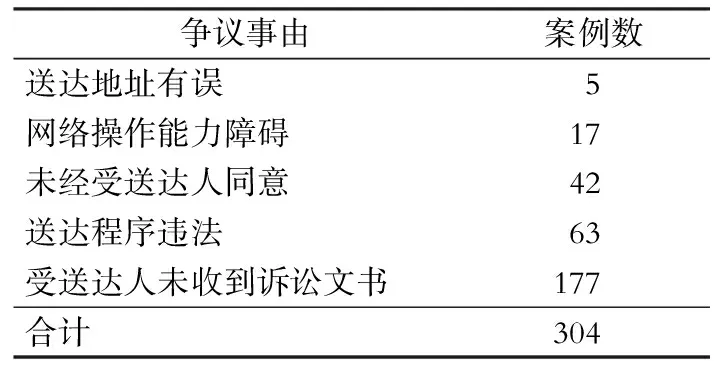

目前,我国线下诉讼中对于电子送达的适用系“明示同意”模式,即适用电子送达必须经过受送达人同意。受送达人同意适用电子送达是其行使程序选择权的具体表现[3]。根据《民事诉讼法》第九十条规定,经受送达人同意,人民法院可以采用能够确认其收悉的电子方式送达诉讼文书。立法者将同意原则明确规定在法条中的原意是充分保障受送达人的知情权及程序选择权,而受送达人除了可以在电子送达地址确认书中予以确认之外,司法机关还可以通过电话、诉讼平台等方式线上确认受送达人是否同意电子送达。为寻求实践中电子送达的适用情况,笔者以“电子送达”为关键词在聚法案例网限定二审程序进行检索,共检索到2021年相关案例947份,经过筛选排除无关文书及对适用电子送达无争议的案例,收集有效研究素材的裁判文书共计304份,其中仅有24%左右的受送达人明确同意适用电子送达。通过对这些案例分析可以发现,有63份案例受送达人以“送达程序违法”为由提起上诉,其他241份案例中,受送达人大多以“未收到诉讼文书”“未经受送达人同意”“网络操作能力障碍”等因素提起上诉,其中受送达人以未经其同意提出上诉的有42例,占比约17%(见表1)①。由此可得,虽然我国相关法律明确以受送达人同意为适用电子送达的前提条件,但实践中仍存在受送达人以其“未同意适用电子送达”为由上诉的案件。基于受送达人是否同意属于对其主观的判断,采用“明示同意”模式对法院查明事实的要求过高,若从受送达人的举证责任出发,民事诉讼中通常依照“谁主张,谁举证”的举证责任分配,除非存在受送达人明确表示不同意适用电子送达的客观表述,否则主张一方将存在较大的举证困难。

表1 2021年部分案例电子送达适用争议分析

2.“默示同意”模式

“默示同意”模式主要适用于在线诉讼场域,其突破了现有法律规范对电子送达适用的审慎态度,实现了从受送达人同意选择适用向司法机关推定适用的转变,而此种转变不仅是电子送达选择适用主体的替换,更反映了背后价值目标的偏向。“默示同意”模式更注重对诉讼效益的追求,即电子送达在保障受送达人权利的同时,还应注重其提高送达效率的价值目标,若仅在受送达人同意下才可适用电子送达,则有悖于电子送达提高送达效率的设立初衷。由此,应当对受送达人同意扩大解释,以确保诉讼效率和公正达到平衡。当前“默示同意”模式主要包括推定同意和概括同意两种情形。

(1)推定同意。根据《在线诉讼规则》第二十九条第二款规定,人民法院可以通过受送达人以“诉前约定或特殊诉讼行为”推定其同意适用电子送达。若以送达阶段进行划分,可分为送达前推定和送达后推定两种情形。送达前推定包括两种情况:一是受送达人在诉讼前对适用电子送达已作出约定的,如当事人在签订合同时就已明确合同纠纷可适用电子送达方式,此时根据当事人合意,应当视为其对电子送达的默示同意;二是受送达人在提交诉讼材料时主动提供电子送达地址的,即可视为其同意适用电子送达。送达后推定是指受送达人虽未明确表示同意适用电子送达,但其通过回复收悉、参加诉讼等行为表明其已接收、查阅送达文书。虽然受送达人知悉文书内容意味着电子送达已完成,但若受送达人明确表示拒绝适用电子送达,则仍应对其补送纸质文书。

(2)概括同意。概括同意本质上也应属于推定同意的一种,从整体诉讼阶段来看,根据《在线诉讼规则》第四条第二款第一项规定可得,若当事人主动选择适用在线诉讼的,当事人的程序选择权应为概括性程序选择权,即虽然当事人仅是总括性地申请法院适用线上诉讼来审理案件,但对于电子送达环节会产生同意的法律效力[4]。国外对于适用电子送达的“概括同意”也有所规制。韩国《关于民事等诉讼中利用电子文书的法律》第十一条第二款规定,受送达书面输出电子文书及其他文书后,作为登录使用者,对利用电算信息处理系统进行民事诉讼等表示同意的,可以使用电子形式送达或通知。由此可得,韩国对于电子送达的规制是在当事人同意进行电子诉讼的前提之下,即同意进行电子诉讼的当事人可以通过手机或者电子邮件接收受理通知,在不受时间和场所的限制情况下,通过登录电子诉讼系统确认送达文书,但只要一方当事人不同意进行电子诉讼,法院就应当将电子版文书打印,以邮寄方式送达[5]。

因此,虽然“默示同意”会对受送达人的程序选择权产生不当影响,但其适用范围的严格限缩和具体行为默示回应使得推定适用电子送达似乎更满足司法实践需求,故电子送达的主观适用条件不应一刀切地采用“明示+同意”的刚性原则,而应采用“明示同意为主,默示同意为辅”的弹性规定。

(二)必备要件:送达地址明确

根据2017年7月最高人民法院印发的《关于进一步加强民事送达工作的若干意见》第二条,明确受送达人电子送达地址是确保诉讼文书送达的关键,若法院无法确定当事人的电子送达地址,则无法完成文书送达。一般而言,送达地址通常是当事人在选择电子送达方式时予以告知,若其未履行告知义务,则法院应当采取合理方式查明受送达人的地址或转换送达方式。为探究实践中司法送达的具体情况,笔者以“民事送达”为关键词在聚法案例网检索筛选出吉林省2015—2020年案例共207份,其中在法院列明“无法送达”事由的66份案例中,以“送达地址不明”而无法送达的共有38份,占比58%(见表2)②。由此可见,当事人送达地址的明确是确保诉讼文书送达的关键。然而,当法院依照受送达人提供的送达地址无法送达时,也并非仅有转换送达方式的唯一路径。此时应当就当事人“同意”适用电子送达的方式予以区分:其一,受送达人明确同意适用电子送达。在“明示同意”模式下,基于受送达人已经知悉且同意,若其提供的电子地址未能送达,则应当查阅受送达人最近三个月内活跃的账号再次送达,在穷尽送达途径仍无法送达时,可以通过中国审判流程信息公开网予以电子公告送达。因为当事人也负有推动诉讼进程的义务,且在其明知的情况下,以不知情为抗辩理由的则不能成立。其二,受送达人虽未明确表示但推定其同意适用电子送达。在“默示同意”模式下,基于法院仅依靠当事人诉前约定而推定其同意适用电子送达,故受送达人的程序选择权未全然保障,若按照其提供的电子地址未能送达,则应当转化送达方式,采取直接送达、邮寄送达等传统送达方式。此外,基于实践中受送达人不愿意提供电子送达地址或提供虚假送达地址,以恶意逃避送达的情况时有发生,故法院可以建立电子送达地址的审查机制,在受送达人同意适用电子送达后及时询问其送达地址,并对其提供的电子地址予以验证,若受送达人未提供有效的电子送达地址,则应当采取合理方式提醒受送达人及时提交有效的电子送达地址。

表2 2015—2020年吉林省民事送达适用争议分析

因此,虽然电子送达地址的明确是适用电子送达的关键,但当电子送达地址无法有效确认的情况下,也并非仅有转换送达方式的唯一途径,当受送达人明确同意适用电子送达时,若其提供的电子地址无法送达,则应当查阅其最近三个月内活跃的账号予以送达,在穷尽送达途径仍无法送达时,则可以采取电子公告送达。

(三)证明要件:电子送达凭证

电子送达应当坚持有效性原则,只有将诉讼文书有效送达,才能顺利推进诉讼进程[6]。基于电子送达具有远程性和虚拟性等特征,法院对于诉讼文书是否送达的确认通常无法实时进行,由此易引发“送而未达”的实践困境。电子送达与直接送达不同,其是以“送达人发送系统—电子服务器中转—受送达人接收系统”的送达流程,为避免受送达人虽已接收诉讼文书,却以文书未送达为由进行无故上诉,《在线诉讼规则》第三十一条第二款明确规定,人民法院开展电子送达,应当在系统中全程留痕,并制作送达凭证。

电子送达凭证既是送达行为的证明,又是受送达人接收送达的证明。一般而言,电子送达凭证可以基于送达时间节点分为两种:一是发送凭证;二是到达凭证。所谓发送凭证是指法院将电子文书从其特定系统发出时的反馈信息,譬如:电子邮件的发送成功提醒,手机信息的发送成功提醒等。到达凭证是指电子文书到达受送达人接收系统中由互联网终端模拟器收到特定信息所自动做出的反馈信息。从实践角度看,部分法院明确以在线诉讼平台系统发出电子文书的时间确定送达生效,虽然此种送达推定能够大幅提高送达效率[7],但实践中法院的诉讼通知或文书实际并未到达当事人收悉的邮件或地域网址中的情况较为常见,虽然送达凭证可以确认文书送达,但未必能确认当事人“知悉”,单凭信息传输系统的自动反馈,不足以确认受送达人已收悉,此时就导致送达一方已经发送但受送达一方并未实际接收[8]。故有学者主张,虽然现阶段可以采取到达主义,但应当将其建立在收悉标准的基础上,同时应当赋予当事人提出异议的权利[9]。虽然在“到达”生效主义的标准上加之收悉的前提有利于保障当事人的知情权,但基于实践中受送达人收悉回复的时效性,可能会与电子送达追求送达高效的价值目标相悖离,而且当事人的知情权保障应当是限制在法院已经履行了告知义务之前,在法院履行告知义务之后,当事人也应当负有积极获取诉讼信息的义务[10]。此外,根据我国《民事诉讼法》第九十条第二款规定,采用电子方式送达的,以送达信息到达受送达人特定系统的日期为送达日期。依此,电子送达应当以文书到达受送达人系统时为送达,即电子送达凭证应当采取“到达凭证”。

因此,作为电子送达程序化流程,发送成功仅指电子文书已经发出并开始流转,并非属于实质性的电子送达,故电子送达凭证应当以诉讼文书到达受送达人特定系统时做出的反馈信息为准。

三、电子送达适用的实践困境

在全面推进司法信息化改革和在线诉讼的背景下,尽管电子送达已成为当前法院适用送达的主要方式之一,但在追求送达效率的同时,如何确保其与传统送达方式之间的衔接是无法回避的现实挑战。当前应正确审视电子送达实践适用困境,从规范体系与实践运行之间的偏差入手归其成因。

(一)电子送达的排除适用缺乏相关规定

目前,无论是《民事诉讼法》还是《在线诉讼规则》等法律规范都仅明确了电子送达适用的法律情形,对于不适宜采用电子送达的情形缺乏相应规定。虽然电子送达具有提高诉讼效率、便于当事人收悉诉讼信息等优点,但并非所有的当事人都适宜采用电子送达方式。在“明示同意”模式下,基于当事人主动选择电子送达,则可推定为其具备适用电子送达的技术能力,对其应当适用电子送达。在“默示同意”模式下,根据2020年最高人民法院发布的《民事诉讼程序繁简分流改革试点实施办法》第二十四条第二款和《在线诉讼规则》第二十九条第二款规定,法院可通过当事人之间的诉前约定、主动提供接收送达的电子地址或特殊诉讼行为等推定其同意适用电子送达。即在诉讼过程中,法院可推定受送达人“默示”同意适用电子送达,但此种主观同意是一种推定,即通过一定的事实(诉前约定、主动提供电子接收地址等)直接推导出特定的法律要件(受送达人同意)[11]。基于当事人之间的诉前约定、主动提供电子接收地址等行为与受送达人同意适用电子送达之间并不存在必然的逻辑联系,故此种推定并非不可反驳。若当事人在诉讼前约定可适用电子送达,但并未提供电子地址或提供的电子地址不明时,由于现有法律规范对于电子送达排除适用缺乏明确规定,导致法院是否应采用电子送达仍值得商榷。

(二)电子送达方式未统一

电子送达作为诉讼中的一个重要环节,其不仅具有诉讼文书的通知作用,还承载着司法公信力和权威。从当事人层面看,电子送达诉讼文书是为了保障其知情权和行使抗辩权的前提,只有当事人收到诉讼文书,才能知悉诉讼文书内容,并确定如何行使诉讼权利和承担诉讼义务;从法院层面看,电子送达是法院行使职权的行为,是国家行使权力的外在表现,尤其是涉外文书送达,其不仅与案件管辖权相关,甚至还涉及一个国家的主权[12]。一般而言,一种送达途径应当采用统一的送达方式,而为了追求实质送达效果,实践中部分法院却选择叠加多种送达方式,大幅降低了送达效率[13]。为寻求实践中法院适用电子送达的方式,本文通过对2021年有关“电子送达”的304份案例检索分析可得,实践中各地法院对电子送达适用的方式有所不同,除118份案例没有列示电子送达的方式,法院仅是表明采用电子方式送达。其他186份案例中,有的是通过电子邮件、传真等方式将电子文书直接送达给受送达人,有的则是发送网络链接,点击该链接时显示判决书等电子文书,甚至有部分法院通过打电话确认录音的方式告知受送达人开庭地点、时间等。其中以“微信/短信方式”送达的最多,占比60%,以“邮件方式”送达的最少,占比7%(见表3)③。虽然无论采取何种送达方式,确保受送达人收悉送达文书是法院适用电子送达的首要目标,但送达方式不统一会大幅削减送达文书的司法公信力,降低当事人的诉讼自觉性。

(三)电子送达适用顺位未明确

诉讼文书送达顺位是由法律明确规定。我国《民事诉讼法》不仅规定了诉讼文书可采用直接送达、委托送达、邮寄送达、电子送达、公告送达等方式,而且对其送达顺位予以明确规定。根据《民事诉讼法》第九十一条规定,在直接送达文书确有困难的情况下才可适用委托送达和邮寄送达等送达方式,且《民事诉讼法》第九十五条规定,在穷尽其他送达方式无法送达的情况下,才可适用公告送达。由此可得,诉讼文书送达顺位采用的是“直接送达—邮寄送达或委托送达—公告送达”。在实践中,作为优先顺位的直接送达通常是采取通知受送达人前往法院指定地点领取送达文书,仅有当事人未在指定时间内及时领取才会主动送达。一般而言,当事人未及时主动领取文书大多数是基于消极逃避诉讼目的,法院在直接送达的过程中往往无法找到受送达人,只能选择留置送达或邮寄送达。电子送达作为新型送达方式,当前《民事诉讼法》仅是将其列为可以采用的送达方式而并非未对其适用顺位予以明确,导致实践中出现法院直接适用电子送达或将其作为直接送达、邮寄送达等传统送达失败后的补救措施等混乱情况。

四、电子送达制度的完善进路

(一)增设电子送达的排除适用规定

保障受送达人诉讼权益的关键在于合理选择适用电子送达。虽然适用电子送达的主要目的在于提高诉讼效率,降低诉讼成本,但受送达人诉讼权益保障也是其追求的价值目标。在电子送达的规制上不能仅明确其适用范围,还应当划定不适宜适用电子送达的具体情形。

基于对受送达人权利保障、送达效率追求等多重因素考量,法院不适宜采用电子送达的情形主要包括以下三种:其一,受送达人不具备网络操作能力。一般而言,当事人具有网络操作能力是适用电子送达的前提条件,若当事人基于年龄、文化水平及网络工具的熟悉程度等因素不具备接收电子文书的能力,那么对其就不应适用电子送达。虽然法院对于当事人是否具备网络操作能力系客观事实的判断,但若适用直接证明方法确实存在较大困难,故法院通常依靠间接证据之间相互印证以达到对当事人不具备网络操作能力的存疑即可。其二,受送达人不同意。根据《民事诉讼法》第九十条和《在线诉讼规则》第二十九条规定可得,受送达人同意是适用电子送达的前提条件。若受送达人明确表示不同意适用电子送达,则法院不能使用电子送达方式。其三,“默示同意”模式下电子送达地址不明确。根据《在线诉讼规则》第三十条规定,法院在发送电子送达确认书时,应当确认其接收电子送达的具体方式和地址。电子送达地址是适用电子送达的必要前提,但也并非电子送达地址不明确的都不得适用电子送达。在受送达人“明示同意”模式下,若受送达人未及时提供电子地址或电子地址发生变更而导致电子地址不明,此时法院应当及时询问受送达人有效的电子地址,若仍无法送达,则应当使用“全国法院统一新型电子送达平台”予以查询送达。在受送达人“默示”同意模式下,基于受送达人未明确表示同意电子送达,此时依照当事人之间的诉前约定或主动选择适用在线诉讼而推定适用电子送达,当电子送达地址不明确时,则不应适用电子送达。

因此,应当在现有法律规范中增设排除适用电子送达的相关规定。具体而言,具有下列情形之一的,不适宜采用电子送达方式:一是受送达人不具备网络操作能力;二是受送达人明确不同意适用电子送达的;三是基于当事人之间的诉前约定或主动选择适用在线诉讼而推定适用电子送达,但电子送达地址不明确的;四是其他不适宜采用电子送达的情形。

(二)明确电子送达的适用方式

为了给当事人提供更高效便捷的诉讼服务,我国最高人民法院建立了全国法院统一新型电子送达平台(http://songda.court.gov.cn),当事人可通过“证件号+接收通知中的验证码”登录平台网站查询和下载电子文书[14]。虽然构建统一电子送达平台的初衷旨在充分保障当事人的诉讼权利,让人民群众享受智慧法院带来的“数字红利”,但各地法院在实践中并非都采用该平台,部分法院甚至使用私人社交账号发送诉讼文书。

目前,虽然《在线诉讼规则》第三十一条第四款规定了对于同一内容的送达材料可以采取多种电子送达方式,但诉讼文书送达作为法院行使公权力的行为,代表着司法公信力和权威,适用不同的送达方式将导致司法公信力减损等后果。在线诉讼中,根据《在线诉讼规则》第四条第一款规定,人民法院开展在线诉讼,应当征得当事人同意。而该条第二款对于当事人同意作了明确的区分,其中第一、二项是根据当事人主动选择或同意适用在线诉讼的,相应诉讼环节可以在线进行;第三、四项是关于仅有部分当事人同意在线诉讼或部分诉讼环节在线诉讼的,此时仅能对于部分同意的当事人或诉讼环节适用在线诉讼。由此可得,在线诉讼中,若当事人主动选择或明确同意在线诉讼的,则应当推定其具备接收电子送达文书的网络操作能力,此时法院应当统一采用新型电子送达平台进行送达。线下诉讼中,在受送达人“明示同意”模式下,法院应当优先采用新型电子送达平台统一进行送达,但送达前其应当履行提前告知当事人的通知义务,提醒当事人登录平台查询和下载相关电子文书。在受送达人“默示同意”模式下,若当事人存在诉前约定,则法院应当优先采用当事人诉前约定的电子送达方式和地址,比如:当事人约定的微信等即时通讯系统,其也具备作为合法电子送达接收端的条件[15]。当此种方式无法送达时,方可通过新型电子送达平台查询受送达人地址后予以送达。

因此,从实践层面看,统一电子送达方式是必然趋势,但改革并非一蹴而就,当前可以考虑就诉讼类型予以区分试点。对于适用在线诉讼的案件,应当统一适用新型电子送达平台统一送达;对于适用线下诉讼的案件,则应当区分受送达人同意适用电子送达的方式,在“明示同意”模式下应当统一采用新型电子送达平台送达,在“默示同意”模式下应当采用“当事人诉前约定送达方式为主,新型电子送达平台为辅”的送达方式。

(三)厘清电子送达的适用顺位

电子送达作为“互联网+”背景下产生的新型送达方式,现行法律并未对其适用顺位予以明确,导致实践中出现法院直接适用电子送达或将其作为邮寄送达、留置送达等传统送达方式的补足救济措施等情况。为了解决司法实践中电子送达适用顺位混乱,首先应当明确电子送达在公告送达方式之前并无争议,其主要争议在于电子送达是否优先于直接送达或在直接送达之后与其他送达方式之间的顺位问题。

从体系解释出发,电子送达与直接送达、邮寄送达等传统送达方式都列于《民事诉讼法》第七章第二节,若就法条顺位而言,除公告送达外,电子送达应当适用于邮寄送达之前,直接送达、留置送达之后。但有学者认为,电子送达方式有利于改进部分传统送达方式,并起到辅助传统送达方式的作用[16]。其实质上是将电子送达作为传统送达的辅助送达方式,暗示了电子送达置后的适用顺位。虽然无论实务界还是理论界对于电子送达适用顺位都存有争议,但当前对电子送达适用顺位并非可采用“一刀切”的规制方式,而是应当以法院类型为区分标准,即对文书送达的法院区分为互联网法院和普通法院分别规制。在互联网法院中,应当优先适用电子送达方式。根据2018年最高人民法院发布的《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》第二条可知,北京、广州、杭州互联网法院审理的案件均是与互联网有关的侵权、合同等纠纷。基于此类涉网纠纷中当事人通常不在同一地域,若一味追求传统送达方式,则会增加法院送达成本,降低诉讼效率,故基于互联网法院审理案件范围的特殊性,导致优先适用电子送达方式的可行性。此外,我国部分互联网法院已明确规定了电子送达的优先适用顺位,根据2017年杭州互联网法院发布的《杭州互联网法院诉讼平台审理规程》第二十二条、二十四条规定可得,诉讼平台原则上采用电子送达,只有当事人下落不明,或在诉讼平台系统上无回应,通过其他方式亦无法送达的,才可进行公告送达。即杭州互联网法院对于文书送达采取的是“电子送达>其他送达方式>公告送达”的适用顺位。在普通法院中,从《民事诉讼法》体系来看,电子送达位于直接送达、邮寄送达之后,依此其应当在此类传统送达方式之后适用,但若受送达人同意适用电子送达,则基于当事人的程序选择权,应当以其选择适用的送达方式为主,即若受送达人明确同意适用电子送达,则法院应当优先采用新型电子送达平台统一送达;若受送达人未明确表示是否同意适用电子送达,则法院在排除受送达人“默示同意”适用电子送达方式外,明确以“传统送达方式为主,电子送达后置”的适用顺位。

因此,对于电子送达的适用顺位而言,应当以法院类型为区分标准。在互联网法院中,基于互联网法院管辖的都为涉网案件,故其应当优先适用电子送达。在普通法院中,除受送达人同意适用电子送达外,应当严格遵循《民事诉讼法》关于电子送达的适用规定,即“直接送达—邮寄送达或委托送达—电子送达—公告送达”的适用顺位。

五、结语

电子送达制度作为诉讼中的一项重要制度,其影响着当事人程序选择权、庭审辩论权、上诉权等重要诉讼权利的实现。当前我国各级法院在自生自发地探索适用电子送达,它虽然可以提高诉讼效率、节约司法成本,但也存在电子送达排除适用缺乏相关规定、电子送达适用方式未统一、适用顺位未明确等问题。基于电子送达的发展必然会对传统送达方式有所突破,故应当在现有法律规范中增设电子送达的排除适用规定,明确电子送达适用方式,厘清电子送达适用顺位。唯有于此,才能发挥电子送达应有的价值功能。

注 释:

① 案例检索于聚法案例网,https://www.jufaanli.com/new_searchcase?TypeKey=1%3A电子送达+7%3Around_3_二审+0%3Ayear_2021_2021&search_uuid=59b8fd7271402c-1ed1460a2c10704a77,最后访问时间:2022年2月21日。

②案例检索于聚法案例网,https://www.jufaanli.com/new_searchcase?TypeKey=1%3A%E6%B0%91%E4%BA%8B%E9%80%81%E8%BE%BE+0%3Ayear_2020_2020+0%3Ayear_2019_2019+0%3Ayear_2018_2018+0%3Ayear_2017_2017+0%3Ayear_2016_2016+0%3Ayear_2015_2015+u%3Aregion_4_%E5%90%89%E6%9E%97%E7%9C%81+8%3Areason_1_%E6%B0%91%E4%BA%8B&search_uuid=9921dbcaa5590575415f98187015cf4f,2021年11月14日访问。

③案例检索于聚法案例网,https://www.jufaanli.com/new_searchcase?TypeKey=1%3A电子送达+7%3Around_3_二审+0%3Ayear_2021_2021&search_uuid=59b8fd7271402c1-ed1460a2c10704a77,最后访问时间:2022年2月21日。