唐代西藏与祖国内地农业技术交流考述*

2023-01-05陈强强

陈强强

从考古资料和各种史料来看,西藏农业起源较早,且在其起源与发展过程中与祖国内地在农业技术方面一直存在交流。纵观整个古代,唐代西藏与祖国内地的农业技术交流最广最深。尽管学界已在这方面已做了一些重要的工作,但缺乏专门研究,尤其是未对唐代西藏与祖国内地农业技术交流做系统而全面的考述。本文在仔细爬梳目前可见的史料(尤其是敦煌吐蕃手卷)、考古资料及田野调查资料的基础上,尝试从多个层面考察唐代西藏与祖国内地农业技术交流状况,以期为唐代西藏与祖国内地的交往交流交融勾勒一个较为具体的缩影。

一、唐代西藏与祖国内地农业技术交流的历史背景

各种考古资料和研究都表明,距今约5300—4000年,西藏就有粟作农业,且这种粟作农业是从黄河上游传播而来[1]。这表明史前西藏与祖国内地就存在较为密切的农业技术交流。西汉经略河西走廊后,汉武帝向天水等四镇大量移民屯垦,祖国内地以牛耕为代表的先进农业技术随之传播到了河西走廊。因此,在唐蕃和亲与吐蕃势力延伸到河陇地区时,河陇地区已经存在较为发达的、来自祖国内地的农业技术系统。可以想见,即使在松赞干布未统一青藏高原之前,河陇地区的农业技术也有可能传入西藏,吐蕃部落就因擅于农耕而在隋唐时在青藏高原崛起。而在陷蕃的数十年和200多年的唐蕃交往中,河陇地区的农业技术系统要么直接在吐蕃的掌控之中,要么与吐蕃有着密切的关联,这些客观条件都为祖国内地的农业技术在唐代甚至此前传入西藏提供了客观条件。

从一些史料来看,迁入河陇地区的部分吐蕃人也从事农业生产,即有一部分吐蕃人被编入河陇地区从事农业生产的部落之中。唐代陆贽在给唐德宗的奏折《论缘边守备事宜状》中建议:“募蕃汉子弟愿傅边军者以给焉,又一分亦令本道但出衣粮,加给应募之人,以资新徙之业。又令度支散于诸道和市耕牛,雇召工人,就诸军城缮造器具。募人至者,每家给耕牛一头,又给田农水火之,皆令充备。”[2](P257)这说明当时的河陇地区蕃汉杂居且部分吐蕃人口从事农业生产,这都为唐代祖国内地农业技术向西藏的传播创造了直接条件。

此外,按照《柱间史:松赞干布的遗训》的说法,文成公主进藏时带去了为数不少的祖国内地农牧书籍[3](P110)。遗憾的是,迄今并未见到这些被文成公主带去吐蕃的农牧书籍。然而,敦煌吐蕃历史文书手卷、西藏传世史籍、祖国内地史籍和文学作品中有不少关于唐代西藏与祖国内地农业技术交流的记载。与此同时,唐代一些已广泛使用的农具和现当代的田野调查资料也是探析唐代西藏与祖国内地农业技术交流的关键依据。

二、唐代西藏与祖国内地农业技术交流的具体内容

(一)耕地技术交流

史籍史料和田野调查资料都表明,唐代西藏与祖国内地在耕地技术方面有颇为深入的交流。唐代诗人王建在《凉州行》诗中描述河陇地区的农业生产场景如下:“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。”[4](P1-3)这句诗如实反映了当时河陇地区吐蕃人民学习祖国内地农业耕种技术的状况。

《汉藏史集》载,波德贡甲在位期间,贤臣茹拉杰和他的儿子“驯化了野牛”[5](P84)。《贤者喜宴》也载,居吐蕃“智勇谋臣七人”之首的如莱杰(即茹拉杰)的聪睿业绩就包括:“钻木为孔,制作犁及牛轭,开垦土地,灌溉土地;犁地耦耕。”[6](P9-10)但这种记载可能就像很多同类历史记载一样,将某种工具或技术的改进者认作发明者。何况这里并未明确说如莱杰发明了牛轭及犁,而是“制作”。因此,不排除这样的可能:如莱杰是在已有犁、牛轭及耦耕技术的影响下,开始在西藏“制作”耦耕所需的工具及推行耦耕这种耕地方式。

此外,西藏山南地区的农民认为,他们所使用的二牛抬杠的犁是文成公主传播而来[7]。文成公主带来二牛抬杠的传说在青海玉树地区的勒巴沟也广为流传,当地人甚至将二牛抬杠式的犁称作“文成公主”[8](P260)。类似的传说在藏区有很多,都将某种技术或工具的来源与文成公主联系在一起。这类传说虽难确证,但都蕴含一种意向:唐代西藏的一些技术或工具与祖国内地密切相关,极有可能是唐代从祖国内地传入西藏的。

古代西藏比耦耕技术更早的应该是一种被称为脚犁的耕地技术[9](P74)。这种脚犁也叫踏犁,这种翻地工具不仅流行于古代藏族群众中,20世纪中叶还流行于贵州、广西、四川甘孜等地区[10](P7),甚至宋代的中原地区尝试推广过这种农具,唐代诗人杜甫在诗中对这种脚犁也有提及。而脚犁在祖国内地的出现可能比唐代更早[11-12]。由此来看,无论探讨脚犁是从西藏等民族地区传播到祖国内地的,还是从祖国内地传播到各民族地区的,都是边疆地区与祖国内地耕地技术交流的结果。

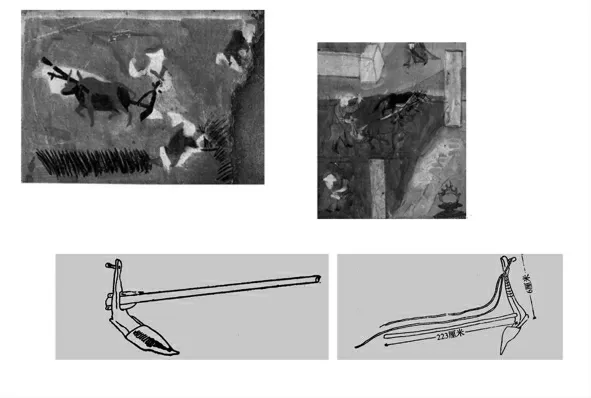

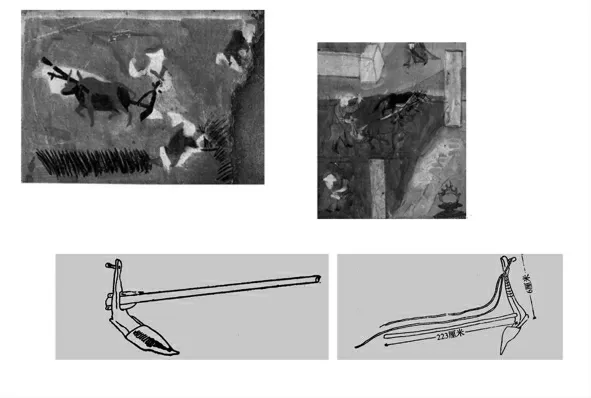

吐蕃人用牛耕地在敦煌石窟的两幅壁画(图1,图2)中似乎也有表现,这两幅壁画都是中唐吐蕃占领敦煌期间所作,壁画中清楚展现了二牛抬杠(即“耦耕”)。但很难断定这两幅农耕图就是对吐蕃人民耕作的真实描述,只能推测它是对吐蕃占领敦煌时期当地农耕场景的反映。无论这幅农耕图中的人物是否就是吐蕃人民,都不影响它对吐蕃占领敦煌时期当地农业生产技术的反映。

图1唐中期敦煌三六一窟经 变 壁 画 局 部 牛 耕 图[13](P159)

图2唐中期敦煌一五四窟经变壁画牛耕图[13](P122)

此外,西藏和平解放后对西藏传统农具的调查资料也能为探讨古代西藏与祖国内地的耕种技术提供有益参考。从调查者于20世纪60年代对西藏耕种技术及其工具的描述来看,西藏各地较为普遍地实行二牛抬杠的耕地方式,并且普遍实行休耕和轮作。其所用犁铧(图3,图4)与祖国内地所用犁铧并无太大差异。但西藏一些地方也使用木犁[14](P76)。尽管西藏古代史书说西藏的“耦耕”系如莱杰的发明,但是我们似乎仍有理由保留西藏“耦耕”方式是在受祖国内地影响下发展起来的观点。汉武帝向河西四郡移民屯田以来,至迟在魏晋时期,“耦耕”技术及其工具已经传播到了河西走廊地区[15]。而河西走廊作为丝绸之路的重要通道,很早就与西藏有着较为密切的社会经济交往。这都为祖国内地耕作技术与西藏发生交流提供了客观条件。

图3 1958年桑珠豀卡所见犁简图[16](P114)

图4 1958年柳豀卡所见犁简图[16](P197)

在唐代,尤其是吐蕃占领河西走廊以后,祖国内地与西藏在耕地技术方面的交流可谓不再有任何重要的客观障碍。编号S.0228的一份敦煌吐蕃文书对藏汉农耕技术交流有真实的反映。这份文书记载了吐蕃人卡甲桑笃笃因自己只有农田没有耕牛农具,故与汉人姜兰永“搭伙”种田的契约。该契约规定:“(姜)兰永出耕牛农具,种子与人工平摊,(卡甲桑)笃笃负责守卫盗贼,秋收后无论收入多少……牲畜受病,农具毁坏,(卡甲桑)笃笃负责赔偿……”[17](P145)。这份契约生动而真实地反映了河陇地区发生的唐代西藏与祖国内地农耕技术交流的场景,也是这类活动的一个缩影。与此同时,吐蕃文书也有关于一个地方的农田分给吐蕃农民和汉人农民同时耕种同一种作物的记载:“在那雪……的土地,半突,由白赞耕种,种小麦。将军的土地,一突。山沟深处地,一突,由囊突耕作种小麦。”[17](P306)可以想见,吐蕃农民与汉人农民在同一块地方耕作小麦,势必会发生耕作技术的交流与交融。

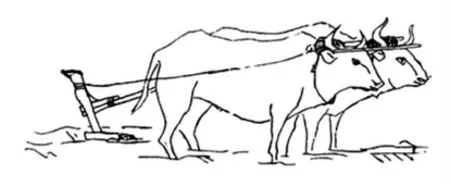

在唐代李寿墓的一面壁画上形象地绘有耦耕图[18](P395)。值得注意的是,这幅壁画中反映的耦耕所使用的牛轭与西藏传统耦耕所用牛轭极为相似。关于西藏耦耕所使用的牛轭,1959年至1960年对西藏拉孜杜素宗农业生产状况的调查资料中有较为形象的描绘(图5)。在这些调查开展期间,二牛抬杠耕技术在西藏一直被普遍地使用着。

图5拉孜杜素宗使用的耦耕牛轭简图[20](P228)

最近出版的《西藏自治区传统农牧工具图集》中所示的西藏传统牛轭(见次页图6)与本豀卡调查中所绘的牛轭图并无明显差异。这种牛轭与祖国内地汉代至唐代出土画像石及墓壁画中的牛轭形象颇为相似。若拿1960年日喀则宗牛豀卡调查所绘耦耕示意图(见次页图8)和当代所见西藏二牛抬杠(图9)与唐李寿墓壁画中的耦耕图(图7)相比,二者并无明显差别。与此同时,“藏区犁铧的整个形状与汉地,尤其是西北地区的汉族所用犁铧并无多大区别”[19](P87)。这一切似乎都说明古代西藏的耦耕技术可能深受祖国内地的影响。

图6藏式牛轭实物图[21](P3)

图7唐李寿墓壁画中的耦耕图(摹本)[18](P395)

图8 1960年日喀则宗牛豀卡耦耕示意图[22](P317)

图9当代所见西藏二牛抬杠犁地[23](P4)

此外,尽管无充分证据证明包括耙在内的一些西藏传统农具就是来自祖国内地,但这些耕地工具与祖国内地的同类工具几无差异。以大木耙(图10)为例,很难区分西藏与祖国内地之间的区别与差异,二者如出一辙。且用牛耙地和耕地在操作方式上基本一致,只是将犁铧部分换成了木耙。而耦耕式的木耙早在魏晋时期的嘉峪关就出现了。

图10 1958年托吉豀卡所见大木耙简图[16](P8)

综上来看,很难认为一些西藏传统农具与祖国内地的诸多相似仅仅是一种偶然。虽然唐代敦煌壁画中的一些农作图可能不是对当时西藏农业的真实描绘,但鉴于吐蕃与唐有过非常深入的交流,甚至朗日伦赞时期西藏已与汉地有一定的交流(当时传入了祖国内地的历法与医药)[5](P87),且吐蕃曾占领农业相对发达的河陇地区长达数十年之久,因此一些来自祖国内地的农耕工具和农耕技术传入西藏也在情理之中。退一步言,即使一些农具并非唐代时传入西藏,也不能排除在唐以后的时代传入西藏。

(二)稻作农业技术交流

从各种史料来看,唐代的西藏人民已经掌握了较为成熟的水稻种植技术。《新唐书·吐蕃传下》载:“兰州地皆秔稻,桃李榆柳岑嶎。”[24](P498)吐蕃敦煌手卷也载:“盂受索底渠地六亩,右子馀上件地,先被唐朝换与石英顺。其地替在南支渠被官割种稻。”[25](P218)在陷蕃后,瓜州寺院向当地节度使几乎年年“送粳米”[26](P24-31)。这都说明吐蕃占领时期的河陇地区(至少是兰州一带)种植了不少秔稻。此外,吐蕃时代《第穆萨摩崖刻石》刻文中记载工布地区向赞普上贡其境内所产之大米。王尧先生推测,工布地区所种植的稻子可能是从当时的兰州地区移种过来。[27](P104)但这种推测还需要商榷。

按照《册府元龟》的记载,吐蕃的西南有个“悉立国”,该国“男子以缯彩缠头,衣毡褐。妇人梳辫发,著短褐。……畜多水牛、羖羊、鸡、豕,谷宜秔稻、麦、豆、绕甘蔗诸果……羁事吐蕃,未通中国。”[28](P28)吐蕃王朝建立后不久,其势力延伸到悉立国。由此来看,吐蕃在工布所种水稻技术有可能是从悉立国传来。姚莹在《康輶纪行》中说西藏产粳稻,“沼中蓄水为圩,多种之,其耕耨亦如中土,但牛具微小,有五头作一具者”[29](P439-440)。综合来看,吐蕃人的水田种植技术未必就是来自祖国内地,也有可能学习自悉立国。

(三)果蔬种植技术交流

两枚出土的吐蕃简牍分别记载了吐蕃人种植果蔬的情形。一枚有载:“专种蔬菜的零星地”[27](P32);另一枚有载:“在小罗布有八畦菜园子,沙弥菩提藏王在耕种时突然命终,他与卑职同一东岱,又是卑职亲舅,这……”[27](P66)。其中的“沙弥菩提藏王”显然是藏人。

此外,编号为“P·T·1078”的敦煌吐蕃文书《悉董萨部落土地纠纷诉状》记载了一则吐蕃人之间因菜地等土地引发纠纷的事,现摘录一段如下:“往昔,水渠垓华沟地方,悉董萨部落中之王安成与王贵公兄弟……在……(宁)毗连而居,廓庸与贵公为田地之故,言语不和……意见不一之地,献于论罗热诺布赞,长期以来……后来于龙年夏,瓜州军帐会议之中,论杰赞、论桑赞、论……等人,为答复瓜州萨悉之来件,朗论罗热父子,自沙州百姓编军中分出之后,王贵公兄弟向绮立达论赞三摩赞请求:往昔,我归属唐廷时,在水渠垓华沟地方,后于鼠年,沙州人江甲尔需田(未得)……而获开荒地后,一如过去所需,可继续耕种,但宁宗木地……在我等休耕之宽阔平地下方耕种,以此为借口,霸占侵渔……(他把)这些菜地,献于论罗热诺布赞,朗氏为主(耕种),在周布杨菜地上,朗作证人而经管,于其上筑房宅,植园林,近二十年,菜地如定死一样。应按照成议,由于彼等强夺(我地),因此向上申诉,将受冤案之诉讼及详知内情之证人上报,菜地……等务请交还我们,如此请求……”[30](P44-45)这份诉状表明菜”对于当时河陇地区吐蕃人民非常重要。上述几则记载表明吐蕃人掌握了菜园种植和管理技术。

另外,一则唐代敦煌藏文手卷记载:“沙州每年定期向宫廷及大行军衙交纳贡礼的‘冬梨’一次。王廷虽已拥有果园多处,但仍要增加(年贡)。”[31]由此来看,吐蕃可能对水果种植也很重视,其间也不免受到祖国内地水果种植技术的影响。但是,随着吐蕃失去河陇地区的统治权,古代此地的西藏人民可能并未将果蔬种植和管理技术带回今天的西藏,因为大部分古代西藏人民没有吃蔬菜的习惯[32],且西藏的气候环境与祖国内地也区别甚大。

(四)打场技术交流

连枷(或称“梿耞”)是西藏一种重要的传统脱粒工具[21](P60),但它极有可能是在古代(尤其是唐代)从祖国内地传入西藏或者是受祖国内地连枷影响而改制的。在一幅名为《一种七收》的唐中期敦煌壁画中,有农人用连枷在给农作物脱粒。有学者说,该壁画“或系据中原地区传来的经变小样所绘”,根据是连枷“不是西北地区的农用工具”[13](P6)。但笔者认为,连枷即使不是西北地区的传统脱粒工具,但极有可能在唐代中期已经传入敦煌地区。因此,该图所绘农业场景极有可能就是当地农业生产的真实场景。由于唐中期的河陇地区被吐蕃占领,因此不排除连枷这种脱粒工具在唐中期传入西藏的可能,也有可能在唐代之后传入西藏。西藏民歌《打谷的地方是欢乐场》唱道:“打谷的地方是欢乐场,场上打的是五谷穗。打场的是年轻小伙子,梿耞是南方的檀香。梿耞绳是柔软的野牛皮,梿耞把儿像笔直的箭一样。梿耞活节像金刚石坚固。”[33](P93)这首民歌对西藏梿耞的描述与祖国内地无异。

西藏传统打场中使用的另一种工具是木叉,其主要作用是翻谷场中的庄稼秸秆。现在中国北方农村还在广泛使用它。清代驻藏大臣有泰在日记中记载了拉萨农人打场的情景:“路上青稞已登场,农具未免太笨,无碾子,驱牛踩之,木叉两股,颇不适用。”[34](P674)由此可见,木叉可能是西藏的重要打场农具之一。敦煌唐代中期的农忙图中已出现木叉(见次页图11),因此木叉这样的打场工具也有可能在吐蕃占领河陇地区的唐代中期传入西藏。

遗憾的是,西藏可能一直采用牛踩踏庄稼的方式使其脱粒,而没使有用有泰所说的“碾子”。例如,在1958年在对西藏托吉谿卡的调查中,调查组发现:“黄牛和犏牛除了用来耕地外,在踩场时也使用。将收割后的谷物铺在场上晒干,然后用特制的牛头套与套绳把四头牛拴在一起,在谷物上踩,使谷粒脱落下来。”[22](P10)西藏民歌《快快踩完就放你》也唱到用黄牛踩场[33](P93-94)。有泰说的“碾子”应该指的是祖国内地广泛使用的传统脱粒工具碌碡,碌碡一般由石头雕凿而成,呈柱状体,使用时由牛或驴牵拉,其作用是轧谷物使其脱粒。颇为难解的是,传统脱粒工具碌碡为何未传入西藏。但有学者指出,一些藏区在给庄稼脱离时也会用碌碡[19](P86),但并未明确说是西藏。

图11敦煌中唐榆林窟北壁农忙图[13](P74)

(五)农作物加工技术交流

据西藏与祖国内地史籍载,唐代西藏与祖国内地在农作物加工技术方面也有一定的交流。

第一种是碾和硙。对此史籍有载。据《旧唐书·吐蕃传》载,吐蕃“因请蚕种及造酒、碾、硙、纸、墨之匠,并许焉”[35](P14)。又据《新唐书·吐蕃传》载:“高宗即位……又请蚕种、酒人与碾硙等诸工,诏许。”[35](P182-183)这里所谓的“碾”和“硙”是两种不同的粮食加工工具。“碾”这种称呼似乎沿用至今,笔者老家陕北地区一直在用“碾”这种工具,主要用于粮食去壳与碾压(如糜子、芝麻、干辣椒等)。“硙”即石磨,一种以水力或畜力(人力)作为动力的粮食磨粉工具。中国北方地区由于缺乏河流提供水动力,因此用畜力(人力)替代水力。据笔者所知,至少在现代粮食磨粉工具未全面普及之前,陕北农村一直在使用“碾”和“硙”。

第二种是水磨。水磨常见于水流资源丰富的地区,与中国北方常见的畜力(或人力)磨(硙)最大的区别是二者的动力不同。《贤者喜宴》记载,文成公主在去西藏的途中“捕鹿耕田,建造水磨”[6](P62)。今天青海玉树还流传着文成公主教授当地居 民 耕 稼 和 安 设 设 水 磨 的 故 事[8](P252)。该 故 事 也载于 《安多政教史》[36](P20)。 一份编号为 “P·T·1118”的吐蕃文书记载了上交“水磨费”的内容。另一份敦煌吐蕃文书中有关于“小突厥的磨坊”加工谷物的记载[17](P32)。宋代李远在《青唐志》中也说河湟一带“羌(吐蕃)多相依水筑屋而居,激流而硙”[37](P9)。宋代河湟地区的“硙”极有可能与文成公主进藏时在青海建造水磨相关。任乃强先生指出,藏语称磨为“硙”(音为“岂”),祖国内地在唐之前也将磨称为“硙”。这是藏语“酌采汉文音义”的体现[38](P26)。由上可见,在吐蕃占领的河陇期间已有水磨的使用,唐代时水磨技术传入西藏也是可信的。水磨引入西藏后得到了广泛传播,刘赞廷在赵尔丰的奏折《电理塘熊令水磨三座军民分用》中注道:“康藏多水,凡临水安磨者皆名水磨。其法引水入槽,于槽头建楼为磨房,掘地深下二三尺,平安转轮,中贯立轴,高丈余,穿过石磨。其磨之扇用水应旋于中间,与轴头含接如杵臼,其磨之下扇,与轴身连贯一体,下安磨盘,磨盘之下格木为楼,其磨即在楼上矣。用时用水冲动转轮,其轴与磨之下扇随同轮转。此磨一日可磨面粉四五百斤,其大者一日能磨千余斤。”[39](P96)这与1958年对桑珠豀卡调查时所见水磨(图12)基本相似。

图12 1958年桑珠豀卡所见水磨简图[16](P122)

第 三 种 是 手 磨[9](P163)。手 磨 是 一 种 较 为 广 泛的中国传统粮食加工工具。相比于大型的石磨,其特点是小巧省力。根据《西藏自治区传统农牧工具图集》的说法(图13,图14),手磨“是西藏非常古老的的粮食加工工具,远远早于水磨,属于新石器时代流传下来的生产工具,有非常高的研究与学术价值。在距今3700—4300年的拉萨曲贡新石器时期的文化遗址中发现”[21](P77)。这里所谓的“距今3700—4300年的拉萨曲贡新石器时期的文化遗址”应该是拉萨曲贡新石器时代遗址。拉萨曲贡新石器时代遗址发掘报告《拉萨曲贡》并未报道该遗址有手磨的发现,而是出土了石磨盘和石磨棒[40](P120-122)。如前所述,石磨盘和石磨棒在西藏史前遗址中多有发现,虽然石磨盘和石磨棒一般被用来加工粮食,但它们并不能简单地被看作手磨的祖型,二者并无直接的传承关系。手磨在今日西藏还有使用,其形制与祖国内地常见的手磨基本相同。西藏的手磨如果不是从祖国内地传入,那么也可能受到祖国内地的影响,它与唐代从祖国内地传入西藏的硙的工作原理基本相同,因此应考虑手磨在唐代时从祖国内地传入西藏的可能。

图13当代所见较为精细的西藏传统手磨[21](P77)

图14当代所见较为粗糙的西藏传统手磨[21](P78)

(六)农业计量技术交流

唐代西藏与祖国内地可能在农业计量技术方面也有交流,尽管这方面的史料较少。按照《拔协》的说法,吐蕃的升、两、钱等度量衡制度与当时印度的一致,是从当时印度请来的三位僧人制定的[41](P62)。而西藏重要古籍《汉藏史集》和《贤者喜宴》都记载了吐蕃王朝时期吐蕃贤臣制定度量衡的故事。位居吐蕃“七贤臣”之二的拉甫果嘎“以双牛一日所耕土地面积作为计算耕地面积”[6](P10),这种丈量田土的方法一直沿用到20世纪初[42](P163)。值得注意的是,王尧先生根据“斯9156号《沙洲诸户口数地亩薄》写卷”的明细表推算出吐蕃用来计量土地的单位“突”(dor或作dor-ka)与祖国内地传统的土地计量单位“亩”的换算比例是1:10,即“一突等于唐制10亩”[27](P24)。与此同时,藏语中的“亩”这个词语假借自汉语[43],这一切似乎说明古代西藏度量土地的单位受到了祖国内地度量单位的影响。

再者,《汉藏史籍》说松赞干布的贤臣们“规定升、斗、秤等量具”[5](P91)。而《贤者喜宴》载,达日年塞时,“墀托囊尊蒙之子制造升、斗及秤,以量谷物及酥油。此外,还出现了双方按照意愿进行交易的商业,在此之前,吐蕃尚无交易及升、斗和秤[6](P14)。这显示了古代西藏的度量衡制度的具体创制时期并不清晰。

当然,吐蕃王朝时期制定的度量衡和计量单位与祖国内地在具体单位上明显不同,例如西藏一直沿用的计量单位是“克”“升”“合”等。敦煌吐蕃文书有时也称之为“蕃斗”“蕃升”“蕃合”等[44](P255)。但从一些可靠史料来看,吐蕃(至少时陷蕃时期的敦煌地区)也使用祖国内地的计量单位,并且在吐蕃计量单位与祖国内地计量单位之间有明确的换算关系,即“一蕃驮等于两汉驮(rgya khal),即两汉硕(rgya sheg),一汉硕为一石,等于十汉斗,又即十蕃升(bre)”[45]。在一枚出土的吐蕃木牍上有这样一则记载:“宇息启禀东协(大兄)之前:贵体安否?我等于阗人之口粮已往阿玛卡去取,该地如无有,请由此捎五汉升青稞来。”[27](P67)另一斯坦因编号为M.Tagh.b.I0099的新疆出土的古藏文写本中提到“……时,在于阗(vu ten)时……有粮食十五汉升……”[46](P13)。在一份编号为“P·T·1115”的吐蕃文书《青稞种子借据》中记述了祖国内地传统量具“汉硕(石)”的使用:“其借种子二汉硕(石),秋季还债为四汉硕。”[30](P55)《敦煌吐蕃文献选》对此注释如下:“硕:相当于石,每石为十斗。敦煌文书每作硕字。”[30](P61)在另一份编号为“P·T·1118”的吐蕃文书《水磨费等杂据》中记述了祖国内地传统量具“升”的使用,文书中称之为“汉升”[30](P55)。陷蕃时期敦煌的课麦粟文书中使用“石”“斗”“升”这些计量单位[47]也说明那时的祖国内地计量单位并未作废。

上述这类记载至少说明,吐蕃人在某些地区或某些情况下使用祖国内地的度量衡单位和量具,“可见当时汉蕃两套计量系统平行使用,而且还有一个折算公式”[44](P255)。这种“平行使用”应该主要是在吐蕃占领的河陇地区。尤其是在借据中,为区别“汉斗”与“蕃斗”等的区别,特别需要在计量单位前面说明是“汉”还是“蕃”。值得注意的是,西藏民歌《桌子赞》中唱到:“这个令人喜爱小斗,文成公主带来西藏。”[33](P246)这似乎是以民歌的形式表达了古代西藏与祖国内地在农业计量技术方面的交流。

(七)畜力技术交流

在古代西藏的各种史籍中,未见有关使用驴作为畜力的记载,而多见将犏牛、牦牛、黄牛作为畜力的记载。然而,在吐蕃占领河陇地区时期的古藏文木牍和文书中,多次记载了将驴作为驮运牲畜的记载,如:“一头空(不能驮)的怀孕驴折银四两,一头公驴银三两,一头小驴银二两。”[17](P325-326)这可能只是在唐代时吐蕃在特定的地区将驴作为牲畜使用。此外,西藏民歌《公主带来的黄牛》中唱道:“公主把黄牛带到西藏,从此犏牛族繁支旺;犏牛耕过的田地啊,庄稼格外茁壮。”[33](P203)西藏最早的黄牛是否真由文成公主带入西藏,似乎已难以稽考。但这首民歌反映的正是祖国内地黄牛与西藏牦牛杂交所得犏牛的事。犏牛的出现大大改善了古代西藏的畜力使用状况和农业耕作状况。这也是古代西藏与祖国内地畜力技术交流交融的重要表现之一。

三、结语

早在新石器时代,黄河上游的粟作农业就传播到了西藏,这说明西藏与祖国内地的农业技术交流具有悠久的历史。唐代文成公主和金城公主进藏,及吐蕃长期占领河陇地区,都直接推动了唐代西藏与祖国内地的农业技术交流。从前文较为全面的考述来看,唐代西藏与祖国内地存在过较为深入的农业技术交流,这对古代西藏的农业和社会产生了久远的历史影响。这种以农业技术为载体的西藏与祖国内地的文化交流不仅大大地促进了古代西藏社会的发展,而且从物质层面推动了藏汉等各民族的团结和中华民族多元一体格局的形成。