黑臭水体底泥重金属生态风险评价与污染源解析

2023-01-05范婷婷孔令雅夏菲洋邓绍坡张胜田

范婷婷,杨 敏,李 群,孔令雅,夏菲洋,彭 立,邓绍坡①,张胜田

(1.生态环境部南京环境科学研究所,江苏 南京 210042;2.国家环境保护土壤环境管理与污染控制重点实验室,江苏 南京 210042)

城市河流是城市生态环境的重要载体,但由于其相对封闭,易受沿岸排放的污染物影响,造成水体中氮磷营养盐、重金属以及其他持久性有机污染物等浓度超标,出现季节性或终年黑臭[1]。底泥往往是河流中污染物的最终归宿,通过各种途径进入水体的污染物,在一系列物理、化学、生物作用下最终沉积到底泥中。同时,当固液界面的性质发生变化时,“储蓄库”——底泥中的污染物可能会再次释放出来,从而对水生生态系统产生危害。

随着城市化和工业化进程的加快,城市重金属污染日益严重,尤其是工业和能源排放等人为活动产生的灰尘和气溶胶很容易沉积到周边河道底泥中,从而造成重金属污染。ZHANG等[2]研究发现,城市化进程导致河道底泥中重金属(Cu、Cd、Ni、Pb和Zn)含量及其生态风险显著增加。国内外学者已对城市河道底泥中重金属的累积程度及生态环境风险开展评价研究[3-5]。研究发现,苏州古城区河道底泥中Pb处于高强度污染水平,Cd、Cu、Zn和Cr处于中强度污染水平,Ni和As处于轻度污染水平;而潜在生态风险指数评价显示,8种重元素的潜在生态风险依次为Cd>Pb>Cu>As>Ni>Zn>Cr>Mn[6];对宿州城市景区水域底泥重金属含量特征及生态风险的评价发现,宿州三角洲公园水域底泥污染程度较轻,并通过PMF模型解析出3种污染源——农业源、工业源和自然源[7]。

主成分分析(PCA)方法是环境研究中常用的多变量统计方法之一[8]。而采用正定矩阵因子分解法(positive matrix factorization, PMF)对沉积物或土壤中重金属开展污染源解析,不仅可以分析污染源数量,还可以得到污染源对各元素的贡献率[9]。2种方法联用可以实现源解析的递推,有效保证污染源的识别精度[10-11]。

目前关于底泥重金属的环境影响及溯源分析主要针对大型湖泊、河流,对于黑臭水体的重金属生态风险评价和溯源分析的研究鲜有报道[12-13]。一方面,对底泥进行重金属含量分析及评价,可以指导清淤后底泥处理处置;另一方面,底泥重金属治理也是黑臭河道水体整治的重要内容,是河道生态系统恢复健康的重要保障,而对底泥重金属开展溯源分析可从根本上实现对黑臭水体的治理[14]。因此,该研究以靖江某黑臭水体为例,对底泥的生态环境风险开展评价,并通过多变量统计与PMF模型相结合的方法对城市河流底泥中的重金属开展定量化的溯源分析,从而对河流生态环境的改善提出针对性的建议和措施,为城市黑臭河道水体治理标本兼治、生态恢复提供重要保障。

1 材料与方法

1.1 样品采集及分析

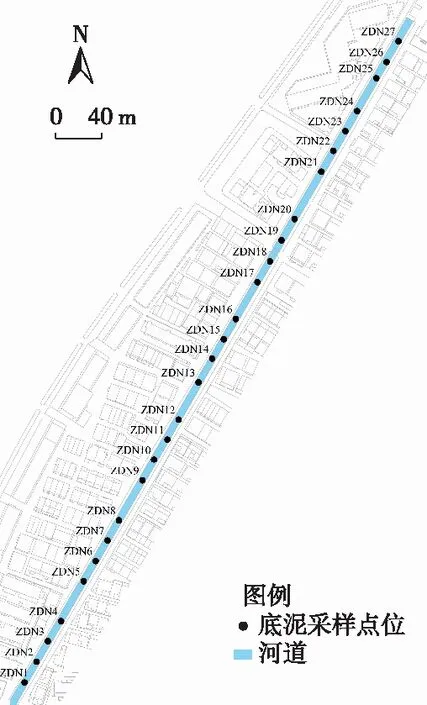

研究河道为靖江城市景观河之一,长675 m,宽约5 m,河道两侧以住宅为主,前期调查表明该河道属于黑臭水体。靖江市内河网连通,该河道还受横港河水补给。以该河道为研究对象,依据《湖泊河流环保疏浚工程技术指南(试行)》施工图设计阶段最小勘探线间距20 m的原则,采用等距布设方法,共布设27个河道断面(图1)。

图1 采样点位分布示意Fig.1 The distribution of sampling sites

通过活塞式柱状取样器(KHT0204)对河道底泥进行采样,在27个河道断面的西侧、中间、东侧3个位置分别取样,共采集81份样品。采集好的样品经风干研磨后过2 mm孔径筛,以备重金属含量分析。沉积物中Cu、Ni、Cr、Zn、Cd和Pb含量采用HCl-HNO3-HF-HClO4电热板消解,通过原子吸收(石墨炉)分光光度计〔WFX-200,北京北分瑞利分析仪器(集团)有限公司〕进行测定;沉积物中Hg和As元素采用王水水浴消解提取,原子荧光光谱仪(AFS976,北京海光仪器有限公司)测定。为保证样品分析的可靠性,使用土壤标准物质(GSS17、GSS25、GSS27,国家标准物质研究中心)进行质量控制,回收率在96% ~107%之间。试验所用化学试剂如无特别标明,均为分析纯级别,购于南京化学试剂有限公司。试验用水均为去离子水。

1.2 底泥中重金属污染程度及生态风险评价

1.2.1地累积指数法评价

地累积指数(Igeo)是由德国科学家Muller提出并广泛用于评价沉积物中重金属污染程度的定量指标[15],其计算公式为

(1)

式(1)中,Igeo为重金属的地累积指数;Ci为实测底泥中重金属的含量,mg·kg-1;Bi为普通页岩中重金属元素的地球化学平均背景值(为便于比较,应用底泥重金属潜在生态危害指数法背景参照值),mg·kg-1;k为考虑当地岩石差异可能引起的背景值变动而取的变异系数,一般取值1.5。依据Igeo将底泥中重金属污染状况分为7个等级。Igeo<0,未显示污染程度;Igeo为0~1,属无-中污染;Igeo为>1~2,属中污染;Igeo为>2~3,属中-强污染;Igeo为>3~4,属强污染;Igeo为>4~5,属强-极强污染;Igeo>5,属极强污染。

1.2.2潜在生态风险指数评价

潜在生态风险指数是用于评价底泥污染程度及其潜在生态风险的一种相对快速、简便和标准的方法[16],是目前底泥重金属生态风险评价中应用最广的方法之一。其计算公式为

Eri=Tri×Cdi/Cri,

(2)

RI=∑Eri。

(3)

式(2)~(3)中,Cdi为样品重金属i的含量实测值,mg·kg-1;Cri为重金属i含量参照值,mg·kg-1,采用工业化以前底泥中重金属的最高背景值,笔者以GB 15618—1995《土壤环境质量标准》中的自然背景值作为参比值(表1);Eri为重金属i的潜在生态风险指数;Tri为重金属i的毒性响应系数,取值见表1;RI为多种重金属的潜在生态风险指数[17],其分级标准见表2。

表1 重金属的参比值(Cr)和生物毒性系数(Tr)

1.3 底泥中重金属溯源分析

1.3.1多变量统计分析

首先利用主成分分析法从原始变量集中提取一部分称为主成分的潜在因素,分析底泥中重金属的来源,再结合Pearson相关系数矩阵分析底泥中重金属含量之间的相关性。用KMO值(>0.5)和Bartlett球度(P<0.001)检验PCA的有效性,并根据分解的特征值建立协方差矩阵。

表2 单个重金属的潜在生态风险指数(Er)及综合潜在生态风险指数(RI)分级

1.3.2正定矩阵因子分析法

正定矩阵因子分析法是通过受体模型数学方法,利用样本组成或指纹对污染物源进行定量分析。该研究使用EPA PMF 5.0对重金属来源进行分析。PMF模型的基本方程为

(4)

式(4)中,Xij为第i个样品中第j种元素的含量,mg·kg-1;Gik为第k个因子对第i个样品的贡献率;Fkj为第k个因子中第j种元素的含量,mg·kg-1;Eij为第i个样品中第j种元素的残差;p为因子个数。PMF模型运用样品含量及不确定度进行迭代计算,进而得到较小的Q值,以得出因子贡献矩阵(G)和因子成分矩阵(F)的最优解。该研究采用20% 最低检出限(minimum detection limit, MDL)作为不确定度[18]。

2 结果与讨论

2.1 底泥中重金属含量及污染评价

河道底泥中重金属含量及部分理化性质统计结果见表3。就底泥中8种重金属的含量平均值而言,大小顺序为Pb(902.21 mg·kg-1)>Zn(506.52 mg·kg-1)>Cr(118.06 mg·kg-1)>Cu(78.89 mg·kg-1)>Ni(54.97 mg·kg-1)>As(15.05 mg·kg-1)>Hg(0.33 mg·kg-1)>Cd(0.30 mg·kg-1)。以上8种重金属的平均含量均超过全国水系沉积物平均含量,为全国水系沉积物背景值的0.6~38倍[19]。以上8种重金属的平均含量也超过江苏省土壤元素背景值,说明河道底泥中重金属含量主要受到人为活动的影响。就变异系数而言,高度变异的重金属元素有Zn、Hg,变异系数分别为42.3%和38.2%;中度变异的有Pb、Cu、Cr,变异系数分别为30.0%、28.0%和20.3%;低度变异的有As、Ni、Cd,变异系数分别为13.7%、8.8%和11.2%[20]。变异系数可以反映重金属含量的波动性,变异系数越大,重金属污染受人为影响的程度越大。河道底泥中的Zn、Hg、Pb、Cu、Cr等可能受到较强的人为因素影响[4]。

表3 河道底泥重金属含量的描述性统计

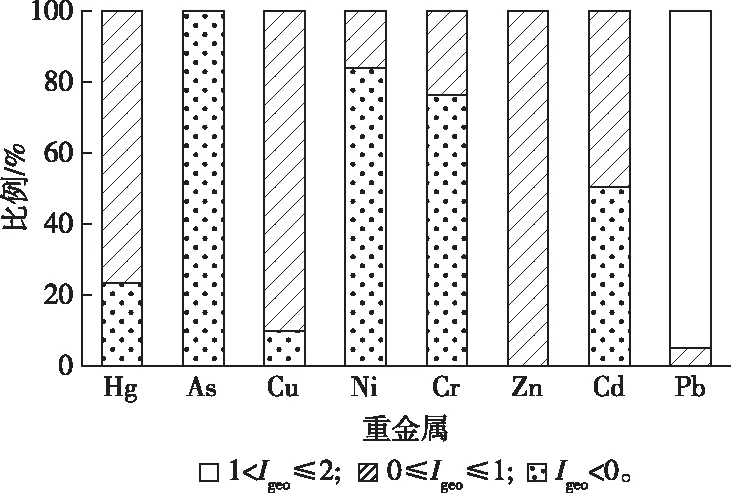

为了更好地反映底泥中重金属的污染情况,计算不同样品中8种重金属的Igeo指数,结果见图2。

图2 底泥中8种重金属元素的地累积指数(Igeo)分布Fig.2 The distribution of geo-accumulation index of 8 heavy metals in sediments

8种重金属中Pb的污染程度相对较重,95.06%的样品Igeo为>1~2,呈现中度污染水平;4.94%的样品Igeo为0~1,呈现低度污染水平。76.54%~90.12%的底泥样品中Zn、Cu和Hg的Igeo为0~1,呈现低度污染水平。已有研究表明,在苏州古城区的城市河道底泥中也出现较高程度的Pb污染,这主要是因为河道与商业区、老旧住宅区和园林旅游区相连,且紧靠道路,导致河道底泥中的重金属受污水排放和汽车尾气等因素影响[6]。与其他城市相比,南京黑臭水体底泥主要受到Cu、Zn、Ni、Cr、Pb污染,而上海城区河道主要是Zn、Cu、Ni污染[12]。因此,人类活动密集和经济高度发达是河道底泥重金属含量差异的主要驱动力。

2.2 底泥重金属生态风险评价

2.2.1沉积物质量评估结果(SGQs)

为了评价底泥中重金属含量的生态风险,分别采用阈值效应水平(TEL)与可能效应水平(PEL)、效应范围最小值(ERL)与效应范围中位值(ERM)这2类阈值开展评价。如果底泥中重金属含量高于PEL和ERM,则会对底泥中的生物产生不利影响[23]。将底泥中重金属含量与ERL和ERM进行对比发现,Ni、Cr、Zn、Pb的含量最大值均超过ERM,As和Cd的含量最大值均小于ERL,而Hg和Cu的含量最大值介于ERL和ERM之间。同样,太湖底泥重金属含量也呈现相似的生态效应,即Pb、Ni、Cr含量最大值超过ERM,As和Cd的含量最大值小于ERL[23]。对底泥中的重金属含量与TEL和PEL进行对比发现,Hg、As、Cr、Zn、Pb的含量最大值均超过PEL,其他3种元素的含量最大值介于TEL和PEL之间。由此说明,底泥中的Cr、Zn、Pb元素含量已超过生态安全限值,可能对河道底部生物产生风险。

2.2.2潜在生态风险指数法评价

潜在生态风险指数法不仅能够反映河流中单一重金属的污染状况,也能够分析多种污染物的综合风险,因而使用这种方法能更好地反映研究区的污染程度。为考察目标调查地区土壤中重金属对生态环境的潜在危害,基于生态风险指数法计算8种重金属污染物的潜在生态风险指数(Er)和潜在生态风险综合指数(RI)。

由表4可知,8种重金属的生态风险指数分别为48.0~170.0、7.6~13.1、6.6~20.6、5.80~8.53、1.56~4.07、2.7~14.3、27.2~56.7和57.2~231.0,综合潜在生态风险指数为183.0~449.0。潜在生态风险最高的重金属是Pb,这与Pb的污染程度最高也是一致的;其次是Hg和Cd,尽管其污染程度不是最高,但是由于Hg和Cd具有较强的毒性,对人、植物、土壤微生物都具有严重的毒害作用,因此造成的潜在生态风险仅次于Pb。尽管Zn的污染程度相对较高,但潜在生态风险等级较低,主要是因为Zn的毒性较小,且Zn是生命必需元素,只有累积到一定程度才会造成毒害作用[22]。从图3可以看出,河流底泥中重金属的潜在生态风险总体属于中风险和高风险,比例分别为59.30%和40.70%。其中,Pb对底泥中潜在生态风险指数贡献最高,贡献率平均为42.78%,其次是Hg和Cd,贡献率分别为29.17%和15.75%(图4)。综合考虑重金属生物毒性系数及其对生态风险的影响,应着重关注该河道的Pb和Hg污染。

表4 河道底泥重金属的潜在生态风险指数

图3 底泥中重金属的综合潜在生态风险指数(IR)频率分布Fig.3 Cumulative percentage of the sum of potential ecologic risk index (IR) in the sediments

Er为潜在生态风险指数;RI为综合潜在生态风险指数。

2.3 底泥重金属潜在污染源分析

2.3.1多变量统计分析

KMO检验值为0.760,Bartlett的球形度检验P值<0.001,故可对底泥中的重金属开展PCA分析,共提取8个成分(互相独立的综合指标),具体见表5。其中,前2个主成分的特征值大于1,分别可以解释总方差的53.41%和17.16%,累积方差解释率为70.57%,说明提取的成分足以解释大部分原始影响因素。

表5 总方差的分解表

由图5可知,主成分1对As、Cd、Pb、Hg和Cu具有较高的正载荷,其载荷值分别为0.884、0.745、0.764、0.758和0.666。相关性分析(表6)也表明,Pb与As、Cu、Hg之间具有较高的正相关性,说明以上4种元素来源一致的可能性相对较高。

图5 主成分分析的二维因子载荷图

前人研究发现,汽车尾气可以产生Pb和Hg污染[23]。此外,靖江市主要涉重企业有金属表面处理业、铅盐制造业和铅酸蓄电池制造业,Pb、Cd、Cu等元素均为以上工业生产过程中产生的典型特征污染物。因此,主成分1为以工业和交通为代表的人为源;主成分2对Zn、Ni、Cr具有较高的正载荷,其载荷值分别为0.719、0.720和0.881,且这3种元素含量之间具有显著相关性。Cr和Ni主要来源于土壤母质及风化产物累积[24]。研究表明,江苏省内江淮平原地区土壤Ni含量高于江苏省土壤背景值,而对靖江市农田土壤的重金属调查也发现了这一现象[25],这说明主成分2是以土壤母质及岩石风化为代表的自然源。

2.3.2PMF模型分析

研究采用EPA PMF 5.0软件进行源解析计算,尝试3~7种源成分谱进行模型运算。在实际解析中因子3的Q值为157,因子4的Q值为84.1,而因子5的Q值为37.9。结合研究区可能的源成分谱信息,模型最终运行结果采用因子4模式,此时目标函数Q值已较低,残差值大部分在-3~3之间,且除Cd外,模型对其他7种重金属的预测R2均在0.6以上,尤其是Pb和Zn的预测R2达0.95。

表6 底泥中各重金属元素之间的Pearson相关系数

PMF模型对底泥中各金属的源解析结果见表7。Zn和Cr在因子1上具有较高的贡献率,这与主成分分析的结果相似,说明因子1是土壤母质及岩石风化为代表的自然源。各种重金属元素在自然界中均有存在,经岩石风化成土作用形成的土壤母质是它们的共同来源。其他几种重金属元素也有一定的贡献,但并不突出,说明因子1不是河道底泥中重金属的主要来源。由于靖江地区农田土壤中As、Cr、Cu、Pb、Zn等重金属含量均较低,总体呈现非污染水平[25],该来源不会导致重金属元素超标。

Pb、Hg在因子2中有较高的贡献率,其中Pb贡献率高达45.31%。Pb、Hg为交通运输的主要标志物[23],在一些大型城市如纽约、首尔、吉隆坡等,其城市地表底泥中Pb含量甚至高达允许限值的200倍以上[26]。此外,Hg主要来源是煤的燃烧,燃煤对Hg累积的影响十分显著。在研究区东侧(上风向地区)有一个大型的燃煤发电企业,长期燃煤发电产生的Hg降尘对河道底泥中的Hg累积产生一定影响。YANG等[5]研究发现,上海地区公园底泥沉积物中Cd、Cu、Pb、Zn含量与公路网密度呈显著正相关,说明这4种重金属的主要来源是交通排放。同时,交通源中Cu主要来自制动设备的磨损,Zn主要来自汽车润滑油使用及金属分解[27]。因此,因子2可以认为是交通源和大气降尘的综合排放。

表7 PMF 5.0 模型计算的各重金属污染源贡献率

Cr、Ni、Hg、Cd、As在因子3上均有较高的贡献率。生活污水和初期雨水逐渐成为城市污水中重金属的主要贡献者。JAMALI等[28]发现,使用城市生活污泥显著增加了土壤中Cd、Cr、Cu、Ni、Pb和Zn含量。陈志凡等[29]通过同位素分析发现,生活污水是开封市部分底泥中重金属(Cr、Ni、As、Cu、Pb)的主要污染源。现场调查发现,该河道位于生活聚集区,河道内存在生活废水和初期雨水的排放口,且河道一侧分布有农户的自留地。Cr主要来源于润滑油、油漆颜料、合金、农药等;Cd主要来自清洁剂、化妆品、食品加工及化肥等;Ni主要来自卫浴设备、电池、油漆等;Hg主要来自温度计、牙科、颜料、玻璃镜等;As主要来自洗涤用品、防腐剂、油漆等。因此,因子3可以认为是生活污水和初期雨水的综合排放。

Pb和Cd在因子4上具有较高的贡献率,Zn、Ni、As的贡献率也均在30%以上。前人研究表明,铅蓄电池企业的生产会导致Pb、Cd等重金属污染[30-31]。前期调查表明,该河道周边1 km内存在铅盐生产企业和零星的电镀企业,且靖江市曾有多家铅蓄电池生产企业。据靖江市环境监测站的调查结果,其上游500 m左右的长新大桥断面底泥中存在严重的Pb和Zn污染[32]。由于该工业源的废水和废气等影响,且河水流速较慢、自净能力较弱,重金属易在底泥中积累,造成重金属污染。因此,因子4为铅盐企业和电镀企业的污染排放。

因此,该河道底泥中生态风险较高的Pb和Hg均主要受到人为源的影响。Pb的主要来源是铅盐企业的排放和交通源,贡献率分别为44.65%和45.31%;Hg的主要来源是大气沉降和生活污水排放,贡献率分别为35.92%和44.73%。对比多变量统计分析和PMF模型的源解析结果可以发现,对于累积程度较高且生态风险高的重金属(Pb、Hg、Cd),多变量统计方法和PMF模型在来源解析上具有较高的一致性,即主要受到人为源的影响;而对于Zn和Cr而言,以土壤母质和岩石风化为代表的自然源贡献也较高。

3 结论

(1)河道底泥8种重金属的含量平均值为Pb(902.21 mg·kg-1)>Zn(506.52 mg·kg-1)>Cr(118.06 mg·kg-1)>Cu(78.89 mg·kg-1)>Ni(54.97 mg·kg-1)>As(15.05 mg·kg-1)>Hg(0.33 mg·kg-1)>Cd(0.30 mg·kg-1)。地累积指数评价表明,Pb、Zn、Cu和Hg累积程度较高,呈现低度及以上的污染水平。

(2)SGQs和潜在生态风险指数法评价结果均表明,底泥中的Hg、As、Cr、Zn和Pb等元素存在一定生态风险,尤其是Pb和Hg。

(3)综合主成分分析和PMF分析结果,Pb的主要来源是铅盐企业的排放和交通源,贡献率分别为44.65%和45.31%;Hg的主要来源是大气沉降和生活污水排放,贡献率分别为35.92%和44.73%。

(4)对于累积程度较高的重金属Pb、Hg、Cu和Cd,多变量统计方法和PMF模型在来源解析上具有较高的一致性。