生物炭种类与施量对新复垦区土壤水分入渗过程的影响

2023-01-05陈安全宋文瑾赵一凡谢嘉华孟雷翔

王 娟 陈安全 宋文瑾 赵一凡 谢嘉华 孟雷翔

(扬州大学水利科学与工程学院,扬州 225009)

0 引言

耕地资源日益紧缺制约了我国经济发展与现代化建设,2019年《土地管理法》修订强调对耕地数量、质量和生态三位一体综合保护[1]。新复垦土地作为被重新开发的耕地资源,存在土壤理化性质较差、水土流失严重、肥力薄弱等问题。因此,通过不同措施改善新复垦区土壤的理化性质,提高保水保肥的能力,对于增加耕地资源、保护粮食安全和保障农业可持续发展具有重要科学意义。

入渗是水分进入土壤的过程[2],是土壤水分运动的主要部分和“四水”(大气水、地表水、土壤水和潜水)转换的重要环节,决定土壤对降雨和灌溉水的有效利用程度[3-4]。土壤水分运动受土壤质地、结构及有机质含量等诸多因素影响[5]。生物炭是农林废弃物等生物质在高温限氧条件下通过热化学反应转换形成的富碳产物[6]。生物炭具有巨大的比表面积、丰富的孔隙度及离子吸附能力等特点,被广泛应用于土壤改良,改善土壤理化性质、降低土壤容重、增加土壤孔隙度[7]。MAO等[8]研究发现,添加生物炭后喀斯特地区土壤的入渗过程明显受到抑制,累积入渗量和入渗率显著低于未添加生物炭土壤,大粒径生物炭对土壤入渗的抑制作用显著强于小粒径生物炭。解倩等[9]研究发现,生物炭明显降低了黄绵土的入渗能力,增强了黄绵土持水能力,其影响效果因生物炭粒径和施量而异。肖茜等[10]研究发现,随着生物炭施量增加,风沙土和黑垆土的累积入渗量逐渐降低,而黄绵土累积入渗量呈先增大后减缓的趋势。詹舒婷等[11]研究发现,马铃薯秆生物炭显著促进了湿润锋的运移,而藜麦秆和油菜秆生物炭减缓了中后期湿润锋的运移速度。SUN等[12]研究发现,在滨海盐渍土中添加10%未筛分的生物炭显著降低水分入渗,而过0.25 mm筛的生物炭显著提高了水分入渗。魏永霞等[13]研究发现,在黑土区土壤中添加生物炭可显著降低土壤容重、提高土壤孔隙度,土壤体积含水率低于42%时生物炭抑制水分扩散。黄明逸等[14]研究发现,添加 15 t/hm2生物炭配合微咸水-淡水轮灌能够改善滨海盐渍土的入渗特性、持水能力和盐分分布。综上,生物炭对土壤水分入渗特性的影响会因其种类、施量、粒径及土壤本身质地等因素的不同而异。新复垦土地作为广泛存在的耕地资源,具有很大的开发价值和研究意义,目前选择适宜的生物炭改善新复垦区土壤的研究报道较少。本研究基于室内土柱模拟试验,分析不同种类和施量的生物炭对新复垦区土壤水分入渗过程的影响,为新复垦土地的快速熟化利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试土壤及试验材料

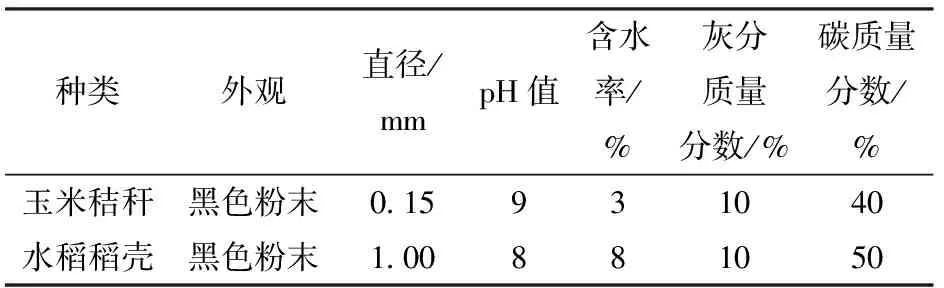

供试土壤采自扬州大学农水与水文水生态试验场,该试验场于2016年建成,复垦前为荒地,属于典型的新复垦土地。采用Z型采样方法采集表层 0~25 cm 土样,去除大的砾石后,风干、碾碎、过2 mm筛备用。使用马尔文激光粒度分析仪(MS-3000型)测定土壤粒径组成,其中黏粒质量分数4.38%,粉粒质量分数32.76%,砂粒质量分数62.86%,属于砂质壤土(国际制)。土壤碱解氮质量比32.08 mg/kg,有机质质量比7.20 g/kg,容重为1.37 g/cm3,饱和含水率38.05%,饱和导水率8.07×10-4cm/s。试验用生物炭购于河南立泽环保科技有限公司,性质如表1所示。

表1 生物炭物理性质

1.2 试验设计

试验于2021年4月在扬州大学江阳路南校区农业水土环境与生态实验室进行。考虑试验用土其砂质壤土的物理性质以及存在的水土流失问题,结合前人的研究成果和课题组之前的研究进展,试验设置不添加生物炭处理为对照(CK),将生物炭种类和施量作为因素,土壤与2种生物炭(玉米秸秆生物炭A、水稻稻壳生物炭B)按不同比例(2%、4%、8%)混合均匀,分别记为A2、A4、A8、B2、B4、B8,试验共7个处理,每个处理4个重复。试验选用透明有机玻璃圆柱,内径10 cm、高40 cm,侧面贴有不锈钢刻度尺,底部安装通气阀门。将土壤与生物炭按设计质量比混合均匀,在室温下静置24 h后按设计容重1.37 g/cm3,每5 cm一层装入土柱,上层 0~25 cm 土壤均匀混合生物炭,25 cm以下为不添加生物炭的原土样,填土总高度35 cm。为减少内壁对入渗的影响,在土柱内壁涂一层凡士林,且每层土之间充分打毛,保证土层紧密接触,避免分层,装土前土柱底部放置两层100目纱网和一层滤纸,防止土壤颗粒流失并利于通气。

采用一维定水头垂直积水入渗法开展土壤入渗试验。入渗试验系统主要包括供水装置马氏瓶(内径10 cm、高60 cm)、试验土柱和固定支架组。用马氏瓶进行自动供水并控制水头恒定为4 cm。按照前密后疏(0~3 min间隔30 s,3~10 min间隔 1 min,10~20 min间隔2 min,20~60 min间隔 4 min,60 min 以上间隔5 min)的原则记录湿润锋运移距离和累积入渗量,当湿润锋推进到指定深度即 30 cm 时入渗结束,灌水量约为入渗结束时的累积入渗量。马氏瓶继续供水直至土柱底部有渗出液,停止供水。试验结束,每个处理取一个土柱破坏性取样,用直径2.5 cm小土钻每5 cm分层在土柱3个方向分别取土样,干燥法测定不同深度处土壤含水率。

1.3 土壤入渗过程拟合

为进一步研究不同种类生物炭在不同施量下对新复垦土壤入渗过程的影响,采用Philip模型对入渗过程进行拟合,Philip入渗模型[15]数学表达式为

I=St0.5+At

式中I——累积入渗量,mm

S——吸渗率,mm/min0.5

A——稳渗率,mm/min

t——入渗时间,min

采用幂函数[16]对湿润锋运移距离与时间进行拟合,数学表达式为

F=atb

式中F——湿润锋运移距离,mm

a——第1个计时单位后湿润锋推进距离,mm

b——湿润锋进程的衰减系数

1.4 数据处理与分析

采用Microsoft Office Excel对数据进行预处理,Origin 2021作图,SPSS 26.0进行ANOVA方差分析,Duncan法进行显著性分析,非线性回归分析拟合公式。

2 结果与分析

2.1 入渗时间及湿润锋运移

入渗时间指水分垂直入渗至结束所需时间,反映水分运动的快慢程度。不同生物炭种类和施量条件下,生物炭对土壤入渗时间的影响差异明显。由图1(图中不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05),下同)可知,不同处理入渗时间由小至大依次为B2、CK、B8、B4、A2、A4、A8,B2入渗时间最短(200 min),较CK入渗时间(228 min)减少12.3%,A8入渗时间最长(363 min),较CK增加59.2%。结果表明,施用玉米秸秆生物炭可以增加土壤入渗时间,施量与入渗时间呈正相关,与CK相较,随施量增加,入渗时间增加35.0%、46.0%和59.1%;低施量水稻稻壳生物炭减少土壤入渗时间,而中高施量增加入渗时间,且中施量水稻稻壳生物炭增加入渗时间最多,较CK增加28.5%。

图1 不同处理下入渗时间

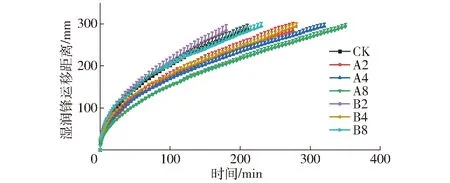

湿润锋表征水分在土壤基质吸力和重力作用下的运动特征[17]。不同种类和施量条件下,生物炭对土壤湿润锋运移的影响差异明显。由图2可知,入渗初期湿润锋运移很快,随时间推移逐渐变慢,最终以较稳定速度运移。处理B2、CK、B8湿润锋运移曲线相近且湿润锋运移快;处理B4、A2、A4湿润锋运移曲线相近,处理B4、A2、A4湿润锋运移明显慢于处理B2、CK、B8;处理A8在同一时间下湿润锋运移距离最小,因此处理A8湿润锋运移最慢。入渗 120 min 时,湿润锋运移距离由大到小依次表现为B2、CK、B8、B4、A2、A4、A8,玉米秸秆生物炭随着施量增加湿润锋运移越缓慢,而水稻稻壳生物炭低施量加快湿润锋运移,中高施量减缓湿润锋运移且中施量减缓最明显。

图2 不同处理下湿润锋随时间变化曲线

综上所述,高施量玉米秸秆生物炭可以增加新复垦区土壤入渗时间,减缓湿润锋运移,有利于改善新复垦区土壤存在的水分下渗过快、保水能力弱的问题。

采用幂函数F=atb对湿润锋运移距离F与时间t进行拟合,拟合结果如表2所示,各处理拟合决定系数R2均大于 0.99,显著性检验P<0.01,说明幂函数能很好地描述生物炭不同种类和施量条件下新复垦区土壤湿润锋的运移规律。对该函数求一阶导数,可以近似用a×b来描述湿润锋运移速度,玉米秸秆生物炭处理湿润锋运移速率均低于对照,且随施量增加逐渐减小,这是因为玉米秸秆生物炭的添加减缓了水分初始入渗速率。而水稻稻壳生物炭处理,除B4外,其余处理a×b参数均大于CK。

表2 湿润锋运移距离与时间拟合结果

2.2 累积入渗量及入渗率

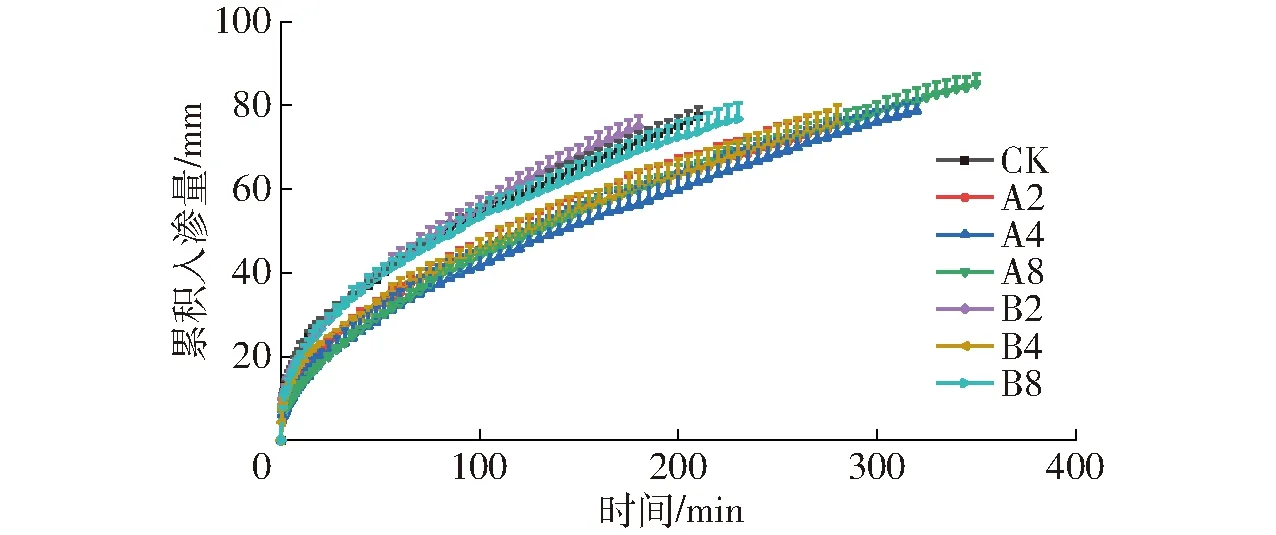

土壤入渗过程达到稳定后可用稳定入渗率来表征土壤入渗能力,但在达到稳定入渗之前,常用累积入渗量来表征土壤入渗能力[18]。不同种类和施量生物炭处理下累积入渗量随时间变化如图3所示。由图3可知,入渗初期累积入渗量迅速增加,随时间推移,进入稳定入渗阶段,累积入渗量以较稳定速率增加。处理B2、CK、B8的累积入渗量曲线相近,处理A2、B4、A4、A8的累积入渗量曲线相近。同一时间下,处理B2、CK、B8的累积入渗量大于处理A2、B4、A4、A8,说明玉米秸秆生物炭和中施量的水稻稻壳生物炭可以明显降低累积入渗量。在0~100 min内,CK、B2和B8的曲线高度重合,处理B4的累积入渗量明显低于其他3个处理;100~200 min 时,在同一时间下累积入渗量由大到小依次为B2、CK、B8、B4,说明入渗前期2%施量和8%施量的水稻稻壳生物炭处理对土壤的累积入渗量无明显影响,后期表现为低施量处理提高累积入渗量,中高施量处理降低累积入渗量,中施量(4%)的水稻稻壳生物炭降低土壤的累积入渗量效果更明显。另外,高施量玉米秸秆生物炭处理可以增加入渗结束后新复垦区土壤的累积入渗量。

图3 不同处理下累积入渗量随时间变化曲线

土壤入渗率反映了土壤的入渗性能。不同种类及施量生物炭处理下土壤入渗率变化曲线如图4所示。干土入渗条件下,土壤初始入渗率较高,短时间内入渗率大幅降低,随时间推移进入稳定入渗阶段,入渗率逐渐稳定。CK的入渗率较高,入渗10 min后与CK相比,处理A2、A4、A8、B2、B4、B8入渗率分别降低20.8%、33.3%、34.2%、0.8%、12.5%和2.5%,说明添加生物炭降低了土壤初始入渗率。A4、A8入渗率曲线明显低于CK,说明中高施量的玉米秸秆生物炭处理降低入渗率更明显,而稻壳生物炭规律不明显。

图4 不同处理下土壤入渗率随时间变化曲线

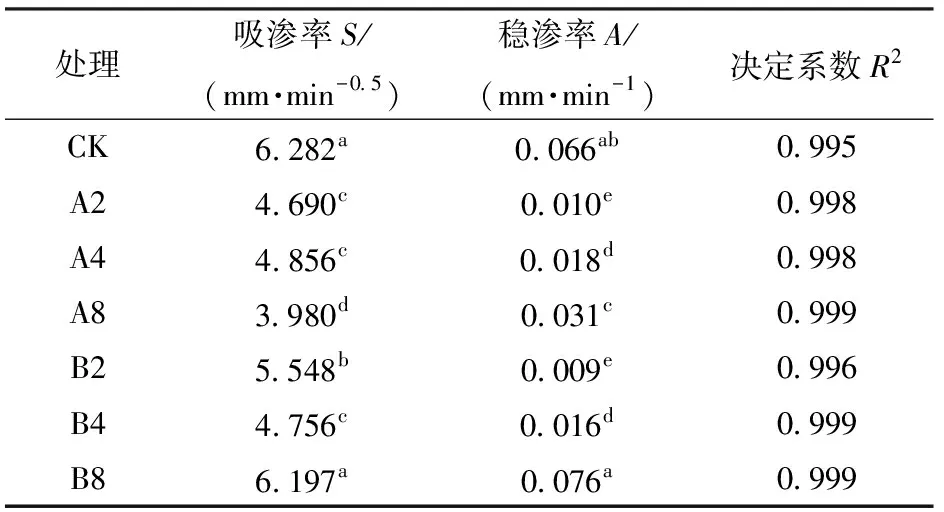

采用Philip模型对入渗过程的参数进行拟合。由表3可知,决定系数R2均不低于0.995,显著性检验P<0.05,说明Philip模型能较好地模拟不同种类及施量生物炭处理下新复垦区土壤的水分入渗过程。入渗初期土壤基质势较大,入渗率主要表现为吸渗率。添加生物炭的各处理吸渗率均小于对照,表明添加生物炭可以降低初始入渗率。随时间推移,逐渐进入稳定入渗阶段,稳渗率占主导作用,除处理B8外,添加生物炭稳渗率均小于CK,表明添加生物炭可以降低稳定入渗率。

表3 Philip模型拟合结果

2.3 入渗结束后水分重分布

不同种类和施量的生物炭对入渗结束后水分重分布的影响如图5、6所示。由图5可知,处理A8、B8的土壤平均含水率明显高于其他处理,较CK提高了10.4%~11.4%,说明高施量的玉米秸秆生物炭和水稻秸秆生物炭可以明显提高土壤的保水能力。由图6可知,土壤剖面含水率呈“S”形分布,表层0~5 cm含水率最高,5~10 cm各处理土壤含水率逐渐降低,10~25 cm土壤含水率变化不大,趋于稳定,25 cm以下土壤含水率大幅下降。各处理表层0~5 cm含水率最高,由小到大依次为CK、B2、B4、A4、B8、A2、A8,与CK相比,各处理含水率分别提高2.2%、8.8%、12.5%、17.1%、18.4%和20.3%,说明添加生物炭提高了表层0~5 cm土壤的含水率,高施量生物炭对表层土壤含水率的影响更明显。随着土层深度增加,中低施量生物炭处理对土壤含水率影响无明显规律,A8、B8土壤剖面含水率最高,高施量生物炭处理土壤含水率始终明显高于其他处理,说明高施量生物炭可以有效提高土壤的保水能力。

图5 土壤平均含水率

图6 土壤剖面含水率

3 讨论

土壤水分入渗受土壤质地、结构、有机质含量和团聚体等诸多因素影响[5]。施用生物炭明显增加了新复垦区土壤的入渗时间。入渗前期由于土壤干燥、基质势大,受分子间引力和库仑力作用,土壤水分入渗较快,湿润锋运移距离、累积入渗量和入渗率曲线都呈陡峭趋势,随着时间推移,逐渐进入稳定入渗阶段,曲线平缓。在本研究入渗前期,添加生物炭明显降低了初始入渗率,随着时间延长,添加生物炭处理的湿润锋运移距离、累积入渗量和入渗率均低于对照。Philip模型也较好地拟合不同种类及施量生物炭处理下新复垦土壤的水分入渗过程,决定系数R2均不低于0.995,显著性检验P<0.05,其拟合的吸渗率和稳渗率反映了添加生物炭降低土壤的初始入渗率和稳定入渗率的实际情况。添加生物炭延缓土壤水分入渗,一方面是由于添加生物炭改变了土壤结构,堵塞土壤中的大孔隙,使水分下渗受阻。周蓓蓓等[19]研究表明,大孔隙会促进水分入渗,而中小孔隙会限制水分入渗。添加生物炭后,可能堵塞土壤大孔隙,减少大孔数量,增加中小孔数量,中小孔效应大于大孔时,水分运动通道曲折复杂,其入渗能力自然会被抑制。另一方面,生物炭本身具有比表面积大、孔隙度高等特点,施入土壤后能降低土壤容重[20],增加土壤孔隙度,土壤体积膨胀,按照试验设计容重装填土柱,土壤变得更紧实。此外,生物炭与土壤混合后遇水形成了土壤微团体,团聚体对水分的吸附能力较强,会阻碍水分入渗,这与潘全良等[21]研究一致。包维斌等[22]研究发现,砂壤土中添加生物炭可以减缓水分快速入渗、增加水分在土壤中的持留时间,新复垦区土壤为典型的砂质壤土,添加生物炭有效解决了土壤水分渗漏过快,保水能力弱的问题。在试验过程中,随着玉米秸秆生物炭施量增加,湿润锋运移距离、累积入渗量及初始入渗率呈减小趋势,说明土壤入渗的阻滞效应与玉米秸秆生物炭施量呈正相关,这与高言等[23]研究一致。而入渗过程参数与水稻稻壳生物炭施量无明显线性关系,表现为随施量的增加先增大后减小,这可能是由于两种生物炭物理特性差异所导致的。

入渗结束后,添加生物炭处理表层土壤含水率均高于对照。高施量生物炭处理土壤平均含水率与剖面含水率显著高于对照处理,说明生物炭可以改善入渗结束后的土壤剖面水分状况,且改善效果与施量呈正相关,这与黄成真等[24]研究一致。这可能是因为生物炭具有巨大的比表面积和多孔性,具有羧基、羟基、脂族双键等亲水基结构,从而具有极强的吸附和持水能力[25]。需要指出的是高施量玉米秸秆生物炭处理土壤水分主要集中在0~20 cm处,而高施量稻壳生物炭处理土壤含水率峰值则集中于15~25 cm处,说明玉米秸秆生物炭更有利于根系层土壤水分的保蓄,而稻壳生物炭利用过程中则需要警惕深层渗漏的发生。

总体来讲,添加8%玉米秸秆生物炭是新复垦土地快速熟化利用比较推荐的选择。

4 结论

(1)除低施量水稻稻壳生物炭处理外,添加生物炭均延缓了新复垦区土壤水分入渗过程,入渗时间增加,同一时间下湿润锋运移距离、累积入渗量和初始入渗率均有所降低。其中玉米秸秆生物炭效果优于水稻稻壳生物炭,且随施量增加,玉米秸秆生物炭对水分入渗的延缓效应越强,而水稻稻壳生物炭中施量处理效果优于高、低施量。

(2)添加生物炭均提高了土壤表层含水率,且两种生物炭均在高施量处理条件下土壤保水能力明显优于中、低施量。

(3)幂函数可较好地拟合不同种类和施量生物炭处理下湿润锋运移距离F和时间t的关系。不同种类及施量生物炭处理下新复垦土壤的水分入渗过程可使用Philip模型较好地模拟。

(4)总体来讲,添加8%玉米秸秆生物炭有利于改善新复垦区土壤水分下渗快、保水能力弱的问题,是新复垦土地快速熟化利用比较推荐的选择。