它们的名字为何如此搞怪?

2023-01-03王可

王可

斑鱼狗

“鱼狗”指的是一类翠鸟,它们以捕鱼为生,站立时的姿态特别像蹲着的小狗, 且捕鱼技术高超,如凶猛的狗。“斑”则是指其有黑白斑点的毛色。

可口革囊星虫

这是一种海洋动物,看起来就像大号蚯蚓,可食用和药用,因味道好而得名。

蓝战狗

这是一种鱼,其雄鱼领域意识极强,会和领地内的其他雄鱼大打出手。

龙眼鸡

这是一种昆虫,长有刺吸式的口器。口器就像天然吸管,能插到树木的嫩枝中将树汁吸出。龙眼鸡主要吸食龙眼和荔枝树,因此得名。

派大星

這是一种深海海星,只栖息在海绵上,就像动画片《海绵宝宝》中总是围着海绵宝宝转的海星派大星,因此得名。

KEv3jGHWYAiH+78juit/RCqPQL6dMZXHcrhDR8us5/0=

万岁大眼蟹

它们的眼睛比其他螃蟹大一些,其雄蟹又喜欢挥动自己的大钳子,好像在高喊“万岁”一样。

伪装关公蟹

仔细看它的蟹壳纹样,像不像蓄着胡子、怒目而视的关公?

肥胖秃头蟹

它们是一种圆嘟嘟的小型螃蟹,身上有浓密的短毛,既不胖也不秃,但其背甲凸起,没什么沟痕,因而其拉丁学名包含光滑、肿胀的意思,于是它就被简单粗暴地翻译成了“肥胖秃头蟹”。

用“死去”的语言给生物起大名

生物的中文正式名其实只是它们的小名,其大名都是由拉丁语组成的拉丁学名。

生物的种类千千万万,分布在不同国家、不同地区,若是各国的生物学家仅用自己国家的语言给生物命名,那么同一种生物在不同国家就会有不同的名字,在翻译研究的过程中容易出现混乱。为解决这一问题,1737年,瑞典生物学家卡尔·冯·林奈在《植物种志》中提出用双名法给物种定一个拉丁学名。拉丁语算是一种“死去”的语言,已经没有国家再使用,其语法不会再变化,语义明确,用其命名不容易重名,方便了科学家们的研究交流。

老鼠拉冬瓜

这种植物的名字来源于方言,其果实长得像小小的冬瓜,而“老鼠拉”在粤语、客家话里是指某个东西很小的样子,因此这个名字实际的意思是“很小的冬瓜”。

打破碗花花

这是一种野生的有毒植物,过去人们为了防止小朋友去采摘,就对小朋友说:“摘了这种花,就会打破碗,打破碗之后就不能吃饭了。”这种植物的名字就是这么来的。

鬼吹箫

这种植物的茎是空心的,会在风的吹拂下发出浑厚悠扬的声音,就像吹箫一样。

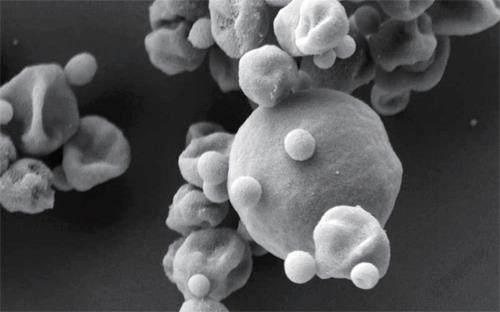

骑火球纳米古生菌

这是科学家于2002年在冰岛海岸发现的一种古菌,它非常小,直径只有400纳米,约为头发丝直径的1/150。它们和一种名叫“火球”的古菌(图片中较大的球体)共生,就像骑着火球的小矮人。

起名之前要先查“户口”

给生物起名字不像给自家宠物起名那样简单。

当科学家发现一个疑似新物种时,需要先经过拍照、制作标本、基因测序等一系列工作,鉴定其是否为新物种,并找出其亲缘物种,对其进行生物分类,然后再使用双名法为其取名。每个物种的拉丁学名由其所属物种的“属名”+“种本名”组成。比如人类的学名是Homo sapiens,意思是人属中有智慧的人种。

确定生物的拉丁学名后,科学家可以再用本国语言为其取小名,取小名没有严格规范,可以根据拉丁学名翻译,也可根据生物的形态、习性、发现地等命名,一些生物有趣的名字还源自于科学家的幽默。