三星堆铜顶尊屈身鸟足人像和中美地区柔术者形象*

2023-01-03李新伟中国社会科学院考古研究所

李新伟(中国社会科学院考古研究所)

一 玛雅—中国文化连续体

张光直曾提出:“中国文明和中美文明实际上是同一祖先的后代在不同时代、不同地点的产物。我把这一整个文化背景叫做‘玛雅—中国文化连续体’。”[1]他最重要的依据,是二者相似的“巫术和萨满文化”,其主要内容有:把世界分成天界、人间和冥界等不同层次;巫师可以在不同层次之间往来,与神灵沟通,达成所愿;巫师的沟通需要特殊技能,也需要助手、工具和药物的帮助[2]。美洲最早的居民是近两万年前从东北亚地区迁徙而来[3],当时应该已经形成颇为复杂的巫术和萨满文化。因此,中华文明和中美地区诸文明虽然各自独立发展,但仍有许多重要的相似之处。

中美地区文明之花,在与其他文明隔绝的情况下灿然独放,巫术和萨满文化与文明的形成和演进一直紧密结合。以墨西哥湾地区为中心的奥尔梅克文明,形成于距今约3400年,是中美地区最早的文明,被称作此后玛雅等文明的“母亲文化”[4]。奥尔梅克文明将巫术和萨满文化提升为萨满式宗教,以之为确立统治阶层权威、维系广大人群、构建国家政体的最重要依托。该宗教在致幻通神的方式上,与巫术和萨满文化传统一脉相承,但信仰内容更系统,物化形式更规范,也更加不惜人力物力,具体方式包括构建神圣空间,为萨满体验和演示搭造逼真的舞台[5];也包括以高超复杂的技术和珍稀材料,制作具有宗教内涵的物品,以之为宗教活动不可缺少的法器,以及宗教能力和权力的标识。

距今6000~5100年,是中国史前时代灿烂的转折期,各地发生跨越式的社会发展。苏秉琦定义的“古国”社会[6],如满天星斗闪耀,实践着各具特征的发展道路,共同推动中华文明的形成。西辽河流域的红山社会与长江下游的凌家滩社会,均选择将巫术和萨满文化宗教化,作为构建“古国”最重要的权力基础[7]。此后,良渚文化融合这样的社会发展经验,创立更系统化的萨满式宗教,完成早期国家的构建,对龙山时代诸文化、二里头文化产生了深刻影响[8]。如此深厚的萨满式宗教传统,在商代发展到新的高度,张光直对此有全面而深入的探讨[9]。与商同时期的中国各地区青铜文化,既因为本地传统的继承,也因为时代风尚的熏染,同样以萨满式宗教为社会发展的重要依托,三星堆文化就是典型代表。

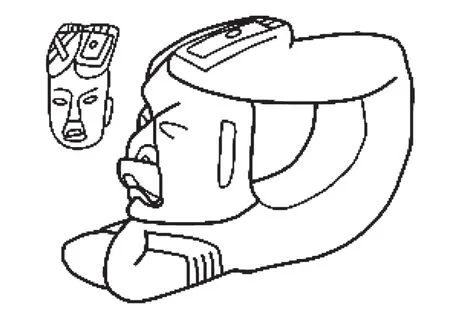

2022年,三星堆遗址八号坑西北侧出土1件腿部缺失的屈身倒立人像,可与1986年发掘的二号坑内出土足为鸟爪的腿部(K2③∶327)[10]拼合。该器物下部有方座,座上为带盔形盖的圆罍,人像倒立于圆罍的盔形盖上,头顶觚形器。双手大于正常比例,支撑在罍盖前端,双臂微曲,昂首挺胸,目视前方。面部近方形,双目凸出,口中有四颗獠牙,头发分为六股,前额两侧有角状物。躯干弯曲成U形,着V形领长袖衣。双腿垂直向上,着齐膝紧身短裙。双足均为鸟爪,各紧抓一勾喙直体分尾之鸟(图一)。人像造型奇特,如同杂技中高难度的柔术动作。

图一 三星堆出土铜顶尊屈身鸟足人像

中美地区孤悬海外,在16世纪西班牙殖民者入侵之前,保持了近3000年的独立发展,萨满式宗教传统未曾中断,相关图像和民族学资料丰富,对认识中国史前至夏商时期萨满式宗教的内涵及在社会发展中的作用极具启发意义。三星堆出土的这件器物,造型前所未见,但与中美地区古代文明的“柔术者”(contortionist)形象颇具相似性。本文试做比较,期望提供新的视角,有助于对这件特殊器物的解读,深化对三星堆萨满式宗教的认识。

二 中美地区的柔术者形象

年代约相当于商周时期的奥尔梅克文明和中美地区文化中,柔术者形象颇为丰富[11]。奥尔梅克文明(公元前1400—前500年)多个地区流行的被称作“祭坛”的圆盘形石,顶面有浮雕,柔术者是其最重要的主题。墨西哥维拉科鲁兹州和塔巴斯科州4处遗址采集的祭坛上,柔术者均双手抱在胸前,以肘部和胸部支撑,双足放在头顶或头两侧(图二)。他们头戴面具,嘴角下垂,如玉米神形象。艾西都·艾米兰诺·扎帕塔遗址标本的面具顶部有V形缺口(图二∶3),象征大地为玉米发芽准备的裂口,是玉米神的典型特征。巴兰坎遗址(图二∶2)和贝伦遗址(图二∶4)标本中,柔术者头部有模仿玉米幼穗和玉米种发芽的头饰。

图二 奥尔梅克文明柔术者浮雕石祭坛

危地马拉苏齐特佩奎兹遗址发现1件奥尔梅克风格的石祭坛,上有两位柔术者的浅浮雕。一人身体弯曲如环,围绕祭坛一周,以一只巨手握住双足;另一人上身直立,腿部省略,双足在头饰两侧(图三)[12]。两人也都戴着面具,凸出的上唇和下垂的嘴角,为玉米神特征。中心之人头顶有玉米发芽状头饰,并佩戴象征王者的三叶冠“小丑神”(jester god)头饰,如同从环体人背部生长出的玉米神。

图三 危地马拉苏齐特佩奎兹(Suchitepéquez)遗址祭坛

这些祭坛均为采集品,直径在0.6~1米之间,原本的放置情况不明。虽被称作“祭坛”,但有学者认为,它们实际上可能是柔术表演者的微型“舞台”。表演者正是在此有限的空间内,施展技艺,完成如浮雕图像一样的高难度动作。一件发现地点不明的奥尔梅克风格立体石雕,是表演中柔术者的生动表现(图四)[13]。

图四 奥尔梅克风格柔术者石雕

墨西哥盆地与奥尔梅克文明同时期的文化中,流行陶制柔术者形象。特拉提尔科(Tlatilco)遗址(公元前1300—前1000年),至少发现了5件柔术者形象的陶器和2件柔术者陶塑。2件陶塑像和1件陶器均为双脚放于头部式,以双小臂、双手或双肘支撑(图五∶1~3);3件人形陶器的姿态均为双小臂支撑,右腿伸直,右足底朝天,左腿回曲,左足放在头部(图五∶4~6);另有1件人形陶器双小臂支撑,右腿伸直,左腿略弯,似乎正要回曲(图五∶7)。其中1件人像明显戴有面具(图五∶3);其余人像均唇部凸出,疑似戴有人皮面具。其中只有1件出自经科学发掘的154号墓(图五∶1),其余均为采集,原本也应是随葬品。第154号墓的墓主为成年男性,随葬品颇为丰富,除日用陶器外,还有1件仪式中放血用的骨制尖锥、1件萨满巫师常备的铁矿石磨制的镜子及绿色蛇纹石制作的耳穿。该遗址发掘的墓葬达200余座,但随葬曲体人形陶器的只此一座。这些现象均表明墓主很可能是一位有特殊技能,并因此获得特殊威望的萨满巫师[14]。

图五 特拉提尔科(Tlatilco)遗址柔术者陶塑像

玛雅文明时期(兴盛期约为公元200—800年),柔术者形象继续流行,经常以玉雕琢而成。科潘遗址10L-26号建筑,即著名的文字台阶金字塔,为一处重要仪式建筑,经过多次扩建[15]。其内的一个祭祀坑底部放置了6件玉耳穿,其中4件分占四角、2件居中,代表四方和上下;在靠近中心处摆放有1件玉米神玉雕像,身体呈极度弯曲的柔术者姿态,双臂反曲,双手放在臀部之下,双足置于头顶(图六∶1)[16]。巴尔别尔-穆埃勒尔艺术博物馆的藏品姿态与之类似,顶端尖圆如玉米穗的颅形,披在脑后、末端回卷的一缕长发,都是玛雅时期玉米神的典型标志(图六∶2)[17]。洪都拉斯萨利特隆·维艾侯遗址出土者,双手向前,以小臂支撑,身体同样极度弯曲,双足置于头顶(图六∶3)[18]。此件玉米神头顶有代表玉米的十字符(玛雅语为K’an,意为黄色的,珍贵的),并有一树状饰物,被认为代表通天树。顿巴顿橡树中心藏品与之姿态相似,顶部尖圆的颅形、脑后卷发和玉珠饰都是玉米神特征(图六∶4)[19]。

图六 玛雅文明柔术者形象玉器

墨西哥维拉克鲁兹州相当于玛雅时期的2件斧形器(通常被称作hachas,西班牙语意为斧头,多为球员手持或腰插之物,具体用途不明)上,均有柔术者浮雕。一件上的柔术者头戴美洲豹冠,双手支撑,身体弯曲倒立,左脚踩在冠上(图七∶1)[20]。另一件上的柔术者戴着猴子面具,以小臂支撑,身体为骷髅状(以代表肋骨的平行弧线表示),倒立弯曲,左腿弯曲在上,双足化作鱼尾状,右足踩在头顶的一个代表风神的羽蛇之头(图七∶2)[21]。

玛雅文明衰落之后(公元900年左右),中美地区进入后古典时代,柔术者形象仍然流行。保存至今的后古典时代绘本上,有不少各种姿态如柔术者的神祗形象。德累斯顿绘本有死神、雨神和创世之神的柔术形象。死神头为骷髅,以死者眼珠为项链和头饰,以肘部支撑,身躯倒立,左足已经变成可可树枝叶(图八∶1);雨神与死神姿态相同,左足有三叶式初生玉米,手捧象征风的符号,长出可可树枝叶(图八∶2);创世神姿态也相同,身体生出各种植物(图八∶3)[22]。巴黎抄本上,有C号神的柔术倒立形象,以小臂支撑,手捧1件三足陶器(图八∶4)[23]。

图八 后古典时代抄本上的柔术诸神形象

三 中美地区柔术者形象的内涵

最初,柔术者形象曾被解读为对竞技体育活动的表现[24]。20世纪70年代,有学者根据对墨西哥尤卡坦半岛到美国西南部广大地区的民族学调查,提出类似的杂技表演,都是仪式活动的重要组成部分[25]。美国人类学家吉尔兹在对印度尼西亚巴厘岛社会的研究中,认为东南亚很多地区早期国家的形成,并不依赖战争威胁或福利诱惑,而是以宗教信仰为依托。建造仪式空间作为舞台,举行面向公众的“表演性”仪式活动,是物化宗教信仰的重要方式。他甚至由此提出“剧场型国家”(Theater State)的概念[26],为从仪式的视角解读中美地区杂技表演提供了理论基础。此后,柔术者形象和其他杂技图像表现的是仪式活动中发生的特殊表演成为共识。

对于柔术表演的内涵,学者多认为主要是表现玉米等重要农作物和可可树等重要植物的发芽和生长。首先,人体极度弯曲的姿态,正如幼芽刚刚从种子中萌生的样子;表演过程中动作的变化,可以表现幼芽舒展、成长的不同阶段。其次,奥尔梅克时期,柔术者就经常佩戴玉米神面具;玛雅时期的柔术者,也常以玉米神的形象出现。再次,后古典时期各位神祗柔术者足生可可树枝或玉米幼芽,更是柔术表现植物生长的直接证据。在萨满观念中,这样的转生并不奇怪。玛雅时期的雕刻和绘画作品中,祖先或神祗死而复生,转化为植物的图像相当丰富。科尔收藏中的1件玛雅时期陶筒形杯上,就刻画了一位祖先,正从下面的枯骨中重生,双手撑地,身体如可可树的形象(图九)[27]。因此,柔术表演的目的,是以高难度技巧模拟重要植物的生长过程,一方面,展示对万物生长奥秘的通晓和对沟通万物能力的掌握,令观众心生赞叹和敬仰;另一方面,这样的高难度模仿,也会产生“模仿巫术”般的效果,与超自然力量沟通,切实促进重要作物和植物的生长[28]。当然,柔术表演的目的不止于此。比如维拉克鲁兹州斧形器上戴猴子面具的柔术者形象(图七∶2),包含鱼、羽蛇、风神等与水相关的元素,就可能与求雨仪式相关。

图九 科尔收藏K6547 号玛雅陶筒形杯上的刻画图像局部

表演者的身份,往往是宗教和社会的上层人物。特拉提尔科遗址唯一随葬柔术者陶器的154号墓,随葬品丰富,墓主身份高贵。玛雅玉器表现的柔术者,佩戴与玛雅国王相同的玉饰,应是玛雅城邦的高级贵族,甚至就是国王。由此可见,柔术表演,是社会上层展示自己宗教能力的重要方式之一。

四 三星堆铜顶尊屈身鸟足人像的解读

考虑到三星堆文化和商文化与中美地区古代文明同样浓厚的萨满式宗教气氛,我们或可作一推测:铜顶尊屈身鸟足人像,可能是对真实的宗教仪式中类似柔术表演的艺术表现。

三星堆很多重要遗物颇具“表演性”。正如罗泰指出的,三星堆祭祀坑出土遗物与战国之前的仪式物品有一个非常关键的不同,即对仪式活动场景的描述[29]。罗森更是提出,与殷墟妇好墓出土器物主要是仪式活动中的道具不同,“三星堆铜器是表现鬼神世界的舞台背景,对于参与这场表演的人来讲非常重要”[30]。

三星堆“祭祀坑”中规格不一的青铜人像姿态丰富,或立或跪、或手中持物、或头戴兽冠、或头顶祭器、或佩戴面具、或表情生动,多颇具“表演性”(图一〇)。值得关注的是,大型青铜立人像K2②∶149、150(图一〇∶1)和顶尊青铜人像K2③∶48(图一〇∶5)均有仅容一人的狭小基座,这无疑增加了“表演”的难度,使之颇具杂技意味。“祭祀坑”中的青铜和金制面具、琮和牙璋等玉器,可能是“表演”的各类道具;青铜神树,则可能是相关仪式性“表演”的“布景”。

图一〇 三星堆出土具有“表演性”特征的青铜人像

实际上,K2③∶296青铜“神坛”是最具“舞台”和“戏剧”效果的重器(图一一∶1)。该器物层层叠起,内容丰富,人物众多,虽然可能是对超自然场景的描述[31],但也不排除是对真实发生的、表现超自然场景的大型仪式性“杂技”表演的艺术再现。中美地区后古典时代的费尔南德斯绘本中,有一幅高杆仪式性杂技表演的图像。高杆顶端有两层狭窄的平台,各有两名武士蹲坐其上,向下投箭,射杀人牲(图一一∶2)[32]。二者表现的仪式内容虽大相径庭,但表演形式有颇多相似之处。

图一一 三星堆“神坛”和中美地区高杆仪式表演图像

屈身鸟足人像正是三星堆仪式“节目单”中的精彩节目之一。虽然在形式上与中美地区仪式性的柔术表演相似,但屈身鸟足人像显然与植物生长的模拟无关,其内涵要从中国史前信仰传统中追寻。

首先,人像足部已成为鸟爪,身体颇具飞天之态,明确表现了人与神鸟的合体。这本是三星堆宗教信仰的重要内容,青铜“神坛”上层“盝顶建筑”四面均有人面神鸟,头两侧同样生角;三星堆小型青铜神树K2③∶272顶部,也有两只人面神鸟,立于花苞之上[33],正如倒立人像立于罍盖之上。人面生角、凸目、口含獠牙等均呈现兽面特征,应该涉及了更复杂的合体转变,内涵不明。人鸟合体的明确表现始于良渚文化,良渚“神人兽面”纹中的神人,头戴羽冠,双臂回折如翅,足成鸟爪,胸驮代表天极之神的虎面,表现人鸟合体、协助天极之神的状态;龙山时代,人鸟转化形象仍然流行,肖家屋脊文化玉器和龙山文化玉器雕刻图像对此均有明确表现[34]。这样的信仰一直延续到商时期,三星堆的人鸟合体主题与此一脉相承。

其次,人像的两只鸟爪状足各紧抓一勾喙之鸟,鸟体窄直、有分成两叉的尾部,颇似鱼形,可能是对鱼鸟转生主题的表现[35]。明确写实的鱼鸟转生图像,在距今6000年前的仰韶文化半坡类型(图一二∶1)和河姆渡文化(图一二∶2)中同时出现,在半坡类型彩陶中表现更为丰富。仰韶文化庙底沟类型出土彩陶延续了鱼鸟转生的主题,以更复杂多样的形式表现出来(图一二∶3)。此后,水生动物和鸟的转生在马家窑文化彩陶、甚至良渚文化刻画纹陶器上仍有表现[36]。湖北天门石家河遗址邓家湾地点石家河文化遗存中有大量陶塑人物和动物形象[37],其中有坐姿人抱鱼的形象9件(图一二∶4)[38],曾被认为是对以鱼献祭或借鱼通灵等的反映[39]。邓家湾同时还出土“分叉长尾鸟”陶塑18件[40],长尾分叉如鱼尾,可以称作鱼尾鸟(图一二∶5),正是对鱼鸟转化状态的生动描绘。尤其值得注意的是,9件人抱鱼陶塑中的8件和18件鱼尾鸟陶塑中的13件均出自H67,表明二者有密切关系。综合这些现象,我们推测这些陶塑应该是与鱼化鸟有关仪式活动的遗物:抱鱼者应为巫师,帮助鸟从鱼体内诞生;鱼尾鸟则是对成功转生的描绘。

图一二 中国史前时代鱼鸟转生图像

三星堆文化中也存在明确的鱼鸟转生信仰。一号坑出土K1∶235-5玉牙璋,器身整体呈鱼形,顶部如张开的鱼嘴,内有昂首扬翅之鸟,生动表现完成孕育的神鸟从鱼口中诞生的场面(图一三∶2)[41]。二号坑内发现鱼形铜箔饰59件,多应是挂在神树上的“叶子”(图一三∶3)[42]。这些神树正是神鸟诞生和栖息之处,二号坑中顶部残存2个人面神鸟的小型青铜神树K2③∶272原来很可能就挂有这样的鱼形箔饰。《庄子·逍遥游》中记载了鲲化为鹏的鱼鸟转生神话[43];《尔雅》释鲲为“鱼子”,即尚在卵中或刚刚破卵而出的小鱼[44],其形态正与三星堆鱼形箔饰相同(图一三∶4)。可见,神树上悬挂鱼形箔饰,应与鱼鸟转生神话有关。三星堆一号坑出土金杖(K1∶1)为三星堆等级最高的遗物之一,被认为是三星堆王者的权杖。杖上錾刻四组鱼鸟组合,鱼头被箭矢射中,鱼头前有一只飞翔的神鸟(图一三∶1)[45]。对此图像的内涵学界已有热烈讨论[46]。我们推测,该图像表现的也是鱼鸟化生主题,执金杖的王者意在宣示自己有射杀大鱼、帮助神鸟完成化生的神圣力量,这样的特殊能力是其获得和维护权力的重要保障。其实,此件“金杖”很可能是无弦的单曲弓的金套,而此弓正是射鱼仪式中使用的重要法器。

在三星堆的信仰体系中,鱼鸟的成功转生,或许事关天体正常运转、四时有常、万物繁育、国家兴旺,在此不做深入探讨。只是想强调,鱼鸟转生信仰被以上述各种高等级物品倾力“物化”,足见其重要性。在此背景下,将屈身鸟足人像解读为对鱼鸟转生信仰的表现,颇具合理性。K1∶1金杖一端,錾刻有两个相同的头像,发分五股,额生双角,与屈身鸟足人像头部非常相似,更加加强了我们推测的可能性。而以柔术姿态表现这一主题,或许是模拟幼鱼从卵中曲体之态(图一三∶5)到破卵而出的过程。

图一三 三星堆遗址鱼鸟转生有关图像

张光直由中国和中美地区文明发展道路的相似性,提出中国考古学的“世界性”问题,希望“用从中国古代史和从中国古代史发展本身看到的法则,来丰富一般社会科学的理论”。他对中国古代文明的主要特征做出如下扼要阐述:“经过巫术进行天地人神的沟通是中国古代文明的重要特征;沟通手段的独占是中国古代阶级社会的一个主要现象;促成阶级社会中沟通手段独占的是政治因素,即人与人关系的变化;中国古代由野蛮时代进入文明时代过程中主要的变化是人与人之间关系的变化,而人与自然关系间的变化,即技术上的变化,则是次要的;从史前到文明的过渡中,中国社会的主要成份有多方面的、重要的连续性。”中美地区文明走过了同样的“连续性”发展道路,其他非西方文明也大致如此。以两河流域苏美尔文明为源头的西方文明,则主要以技术手段突破自然的束缚,开辟了“破裂性”的文明形成和发展道路[47]。

但是,在世界范围内,以宗教为核心的意识形态权力都是酋邦和早期国家形成不容忽视的力量[48]。同时,生产力的发展和剩余食物的积累,是公认的、所有社会发展的前提,中国并非例外。距今5000年前后,良渚遗址群大规模水利设施、茅山遗址水稻田和良渚文化精制的农具,都展示着良渚人以技术改变人与自然关系的努力;良渚古城核心莫角山南侧,池中寺地点的大量碳化稻谷堆积[49],也是经济权力在良渚早期国家构建实践中基础作用的明证。距今4000年前后,羊、牛西来引发的生存经济革命,更在早期王朝形成过程中发挥了至关重要的作用[50]。因此,中国和中美地区萨满式宗教的相似性,虽然有助于我们以比较的视角,解读中国早期宗教信仰和实践,但未必能够确立不同于“西方文明”的“连续”式文明发展道路。真正有可能“丰富一般社会科学理论”的探索方向,应该是各文明宗教思想“人文化”的不同道路。中美地区因缺少与其他文明的碰撞,似乎并未完成这样的转变,而中国的萨满式宗教在西周时期就已被道德化[51],在春秋时期,即世界文明发展史的“轴心时代”[52],在百家争鸣中,形成中国智慧的人文化政治思想。中国式“大一统”和“天人感应”政治理念和政治实践,均与此密切相关。

注释:

[1]张光直:《考古学专题六讲》,第21页,文物出版社,1986年。

[2][美]米尔恰·伊利亚德著,段满福译:《萨满教:古老的入迷术》,第181~287页,社会科学文献出版社,2018年。

[3]Anne C.Stone,Human lineages in the far north,Nature,Vol.570 (2019).

[4]Christopher A.Pool,Olmec Archaeology and Early Mesoamerica,Cambridge: Cambridge University Press,2007,pp.1-34.

[5]李新伟:《神圣空间构建:中美地区古代文明的启示》,北京大学考古文博学院、北京大学中国考古学研究中心编:《考古学研究(十五)——庆祝严文明先生九十寿辰论文集》,第606~624页,文物出版社,2022年。

[6]苏秉琦:《辽西古文化古城古国——兼谈当前田野考古工作的重点或大课题》,《文物》1986年第8期。

[7]李新伟:《红山文化玉器内涵的新认识》,《中原文物》2021年第1期。

[8]李新伟:《良渚文化“神人兽面”图像的内涵及演变》,《文物》2021年第6期。

[9]张光直著,郭净译:《美术、神话与祭祀》,第38~60页,辽宁教育出版社,2002年。

[10]四川省文物考古研究所编:《三星堆祭祀坑》,第169、171~173页,文物出版社,1999年。

[11]Gerardo Gutiérrez,Acrobatic dances and games of Mesoamerica as Ritual-Entertainment,Barbara Voorhies,Prehistoric Games of North American Indians,Salt Lake City: University of Utah Press,2017,pp.235-258.

[12]Gerardo Gutiérrez,Acrobatic dances and games of Mesoamerica as Ritual Entertainment,Barbara Voorhies,Prehistoric Games of North American Indians,pp.244-245.

[13]Peter David Joralemon,A study of Olmec Iconography,Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology,No.7(1971).

[14]García Moll,Roberto,Daniel Juárez Cossio,Carmen Pijoan Aguade,María Elena Salas Cuesta,and Marcela Salas Cuesta,Catálogo de entierros deSan Luis Tlatilco,México.Temporada IV,México:Instituto Nacional de Antropología e Historia,1991.Quoted fromPrehistoric Games of North American Indians.

[15]William L.Fash,Barbara Fash and Karla Davis-Salazar,Setting the stage: origins of the hieroglyphic stairway plaza on the great period ending,Ellen E.Bell,Marcello A.Canuto and Robert J.Sharer,Understanding early classic Copan,University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology,2004,pp.65-83.

[16]William L.Fash,A new look at Maya statecraft from Copan,Honduras,Antiquity,Vol.62:15 (1988).

[17]Karl A.Taube,The symbolism of jade in classic Maya religion,Ancient Mesoamerica,Vol.16:1(2005).

[18]Kenneth G.Hirth and Susan Grant Hirth,Ancient Currency: The Style and Use of Jade and Marble Carvings in Central Honduras,Frederick W.Lange,Precolombian Jade: New Geological and Cultural Interpretations,Salt Lake City: University of Utah Press,1993,pp.173-190.

[19]同[17]。

[20]Tatiana Proskouriakoff,Classic Art of Central Veracruz,Gordon F.Ekholm and Ignacio Bernal,Archaeology of Northern Mesoamerica,pp.558-572,Robert Wauchope,Handbook of Middle American Indians,Vol.11,Austin: University of Texas Press,1971.

[21]Walter Krickeberg,Las antiguas culturas Mexicanas,México: Fondo Cultura Económica,1961.Quoted fromPrehistoric Games of North American Indians.

[22]德累斯顿抄本(Dresden Codex)收藏于德国德累斯顿萨克森州立图书馆(Saxon State Library)。爱尔兰古物学家金·爱德华1830年整理出版,电子版见链接https://vdocument.in/dresden-codexpdf.html。

[23]巴黎抄本(Paris Condex)收藏于法国巴黎国家图书馆(Bibliothèque Nationale de France),电子版见链接 https://vdocument.in/codex-mayan-paris.html?page=1。

[24]Román Pi a Chan,Games and Sport in Old Mexico,Leipzig: Edition Leipzig,1969.Quoted fromPrehistoric Games of North American Indians.

[25]Victoria Reifler Bricker,Ritual Humor in Highland Chiapas,Austin: University of Texas Press,1973.Quoted fromPrehistoric Games of North American Indians.

[26]Clifford Geertz,Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali,Princeton: Princeton University Press,1980.Quoted fromPrehistoric Games of North American Indians.

[27]科尔收藏数据库链接为http://research.mayavase.com。

[28][英]J.G.弗雷泽著,汪培基等译,汪培基校:《金枝——巫术与宗教之研究》,第28~67页,商务印书馆,2017年。

[29][德]罗泰:《三星堆遗址的新认识》,[德]罗泰主编:《奇异的凸目——西方学者看三星堆》,第35页,巴蜀书社,2003年。

[30][英]罗森:《三星堆祭祀坑之谜》,[德]罗泰主编:《奇异的凸目——西方学者看三星堆》,第262页。

[31]樊一、吴维羲:《三星堆神坛考》,《四川文物》2003年第2期。

[32]费尔南德斯绘本(Códice Fernández Leal)收藏于美国加州大学伯克利分校班克若夫特图书馆(UC Berkeley,Bancroft Library),修复版为正反两面的长卷式,电子版见链接 https://calisphere.org/item/4a708334-7844-4628-91ef-46a3ccdf51ef/?order=0。

[33]四川省文物考古研究所编:《三星堆祭祀坑》,第221、226、228页。

[34]同[8]。

[35]李新伟:《仰韶文化庙底沟类型彩陶的鱼鸟组合图像》,《考古》2021年第8期。

[36]李新伟:《良渚文化的蜷体鸟纹》,《江汉考古》2021年第6期。

[37]湖北省文物考古研究所、北京大学考古学系、湖北省荆州博物馆 石家河考古队编著:《邓家湾:天门石家河考古报告之二》,第137~286页,文物出版社,2003年。

[38]湖北省文物考古研究所、北京大学考古学系、湖北省荆州博物馆 石家河考古队编著:《邓家湾:天门石家河考古报告之二》,第176~179页。

[39]郭立新:《解读邓家湾》,《江汉考古》2009年第3期。

[40]湖北省文物考古研究所、北京大学考古学系、湖北省荆州博物馆 石家河考古队编著:《邓家湾:天门石家河考古报告之二》,第217~222页。

[41]四川省文物考古研究所编:《三星堆祭祀坑》,第76、79、81页。

[42]四川省文物考古研究所编:《三星堆祭祀坑》,第315、319~320页。

[43]王先谦注:《庄子集解》卷一《逍遥游》,第1页,中华书局,1954年。

[44]〔晋〕郭璞注,〔宋〕邢昺疏:《尔雅注疏》卷九《释鱼》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第2640页,中华书局,1980年。

[45]四川省文物考古研究所编:《三星堆祭祀坑》,第60~62页。

[46]顾问:《三星堆金杖图案内涵及金杖新论》,《江汉考古》2006年第2期。

[47]张光直:《连续与破裂:一个文明起源新说的草稿》,《九州学刊》1986年总第1期。后收入张光直著,郭净译:《美术、神话与祭祀》,第108~118页。

[48]Colin Renfrew,The archaeology of religion,Colin Renfrew,Ezra B.W.Zubrow,The Ancient Mind-- Elements of Cognitive Archaeology,Cambridge:Cambridge University Press,1994,pp.47-54.

[49]a.浙江省文物考古研究所编著:《良渚古城综合研究报告》,第179~181页,文物出版社,2019年;

b.刘慧:《茅山良渚遗址惊现大规模稻田遗迹》,《浙江日报》2010年3月10日第1版。

[50]陈相龙:《从家畜饲养方式看距今4000年前后中原与甘青地区生业经济的分化》,北京联合大学考古学研究中心编:《早期中国研究》第3辑,第91~110页,文物出版社,2018年。

[51]陈来著:《古代宗教与伦理:儒家思想的根源》,第152~212页,三联出版社,2017年。

[52][德]卡尔·雅斯贝斯著,魏楚雄、俞新天译:《历史的起源与目标》,第8~18页,华夏出版社,1989年。