类型的、太类型的!

——法国电影新浪潮小史之四

2023-01-03唐棣

唐棣

埃里克·侯麦

笔名与处女作

在新浪潮开始前,也就是特吕弗和戈达尔这些年轻人默默无闻时,法国电影圈里一场关于美国电影的论战就打响了。后来也一直是这个状态,对那种以怀旧眼光看待美国电影的观点,《电影手册》编辑部的这些人始终持不同的观点。甚至可以说,我们说的那个新浪潮就是从这个基础上发展出来的——他们总不能一直打笔仗吧,于是一有机会,他们立马就奔赴去实践了。

他们为自己的观点,借来的一个标杆,就是希区柯克。

希区柯克这人很有意思,在媒体面前非常有个性——据说他在生活中特别正常,也有传说他在创作时非常专制。刚到好莱坞发展时,就遇上了同样性格的制片人大卫·O·塞尔兹尼克。这两人焦灼的关系,也说明一场“谁是电影作者”的战争,无时无刻不在好莱坞发生着,只看谁获得最后的胜利了。

1940年,他们合作的《蝴蝶梦》获得第十三届奥斯卡金像奖最佳影片奖,加上前一年《乱世佳人》的那座奥斯卡金像奖最佳影片奖的奖杯,大卫·O·塞尔兹尼克胜利了。《蝴蝶梦》也被看成是“胜利者”的作品——电影宣传海报上,也都打上了“大卫·O·塞尔兹尼克电影”。

那时,电影导演希区柯克有些灰心。后来,希区柯克几乎就在“谁是电影作者”的路上一路开拓,最后成为真正的电影大师。

法国导演埃里克·侯麦

在法国新浪潮时期,这些年轻人很早就把这件事看透了,所谓知己知彼,从早期在英国时期的作品,到他去好莱坞之后拍的作品,都被法国影评人研究了个遍,估计希区柯克本人都想不到。他们不是随意选择了希区柯克,事实证明他们也选对了人,他们不愿看到这个人身上的事在自己身上发生了。“谁是电影作者”的问题,必须谈清楚。虽然,零星的探讨文章一直都有,不过希区柯克的电影《火车怪客》(1951)在法国上映,再次遭到影评人批评时,一个尖锐的声音还是引起了电影圈不小的波动。

文章的作者是戈达尔,他在1952 年3 月第十期《电影手册》中力挺这部电影,还说希区柯克首先是个作者,其次是一个如假包换的写实主义者——“作者”问题,时刻不能忘。当时,没人知道戈达尔是谁。

主要是反击者里有当时的名人加入,比如知名影评人,同时也是导演的皮埃尔·卡斯特在一篇文章里激动地写道:

谢赫学派对希区柯克最近的表现手法所做出的过度吹捧,充满殷勤的虚伪以及幼稚的矛盾,他们的葫芦里卖的什么药,我当然一目了然。

谢赫是埃里克·侯麦的本名,至于所谓的“葫芦里卖的什么药”,侯麦很清楚,并且也身在其中。戈达尔在力挺希区柯克的那篇文章里用了不少巴赞的理论,本质上就是在为后来的“作者论”做铺垫。

就是说,在没人把特吕弗和戈达尔这些年轻人当回事时,他们群体里年纪最大也是现在被影迷熟知的埃里克·侯麦成了代表人物,并且没有之一。“之一”要到后来人们缅怀整个新浪潮的时候了。

与《电影手册》影评人代表、新浪潮代表导演之一的名声相对等的,是一个叫莫里斯·谢赫的普通人。他生于1920年,成长及教育背景鲜为人知。在那个拍电影被认为不成体统的年代,谢赫只好对拍电影的事守口如瓶——连母亲也不知道儿子除了教书,还有做导演的才华。

在谢赫成为侯麦以前,干过什么不重要。“我们不过活,人生就是大银幕,就是电影。”这是他拍电影之后说的,看来他已经做好了这个叫“侯麦”的人恐怕只属于影迷的准备。

侯麦在影迷中的确留下了美名。他的电影风格,比如爱情故事和大量对话,从处女作《狮子星座》里就可以看出雏形了。作为六十年后的观众,我依然看得津津有味。其实,所谓的风格总不是一蹴而就的,后来的“对话电影”(也可以说成“话痨片”)只是变得更纯熟而已。可以说,侯麦在好莱坞爱情类型片的框架下,拍出了自己的格调。

侯麦对新浪潮电影的主题词“现实”曾这么看:“现实的东西越是虚幻,虚构的东西就越应该基础扎实。”

新浪潮一开始,是和亦真亦幻的社会生活搅在一起的。电影也的确反映了某种直视之下的现实(主要是电影、文化上的,等真正的社会问题出现时,新浪潮已经发不出任何声音),而有些人还假装看不见。他们的影响也是随着论战变大的。

问题是这么做一定会触碰敏感问题。例如雅克·里维特的《女教徒》、戈达尔的《小兵》都被禁了。相比这些人的鲜明立场,身在其中的侯麦却专注于拍情情爱爱的影片。虽说“禁映”也不代表什么,但足以说明侯麦性格和立场上的谨慎、温和。

二十世纪六十年代初,社会上那种激烈的声音还很厉害,不过新浪潮已经从一个时髦话题变成一个被批评的对象。《电影手册》作为这帮新浪潮电影人的阵地,按常理来说,理应支持自己人。可是在安德烈·巴赞去世后,特吕弗、戈达尔这些人的作品受到关注,他们也都去拍电影了。

在他们忙着拍电影的那段时间,《电影手册》在当时的主编侯麦手上,已经成了一本态度温和的影迷杂志。这就有了冲突,因为在大家的认识里,特吕弗、戈达尔他们的战斗性,更能代表《电影手册》。

于是,侯麦很快就从编辑部离开了。关于他离开的原因,法国电影史学家安托万·德·巴克和诺尔·艾柏合著的《侯麦传》里透露了一些信息:“60 年代初,我们和特吕弗意见相左。他觉得《电影手册》应该言辞激烈地为新浪潮辩护,而我认为那是错误的,因为在旁人看来就好像我们在抱团取暖。”

看上去他们都挂在“作者论”的大旗下做事,其实对电影的态度,一开始就不同。侯麦是个传统守旧的人,他觉得“现代电影人的野心,也曾是我的野心,是完全成为自己的作品的作者,承担起传统赋予电影编剧的任务,但这种巨大的权力不是一种优势和动力,有时会让人觉得是一种障碍”。

新浪潮创作者们都面对着这么一个坎。在特吕弗他们想重新利用杂志为新浪潮发声时,原先的障碍已经发展成巨大的隔阂——至少,其他人的作品和想法更沾“现代性”的边。

文学与电影

爱上时髦的电影以前,侯麦生活里的关键词是文学。“对他的创作来说,真正的灵感来源是18世纪。”法国影评人、《电影手册》的编辑让·杜什说。

关于侯麦的生活,唯一可以确定的是,他的兴趣最初只在文学上。他曾出版过一本小说《伊丽莎白的小屋》——如果没有顶着导演“侯麦”之名,这本小说估计不会吸引到任何人。这本书最早出版于1946 年,发表时用了一个新名字——吉尔贝·科尔迪埃。故事是写一对躲避战乱的男女,在小屋里聊天。

他的电影主题,在这本小说里早试验过了。这之后,他很少单独写小说。小说似乎变成了电影拍摄的准备工作和电影的副产品,比如小说集《六个道德的故事》。

埃里克·侯麦执导的首部电影《狮子星座》剧照

侯麦对小说的理解是:“小说尝试着实践一种立体画派的苦行,一种也许在十二音体系作曲家中存在的严格——再现一个刻板而精巧的世界,拒绝附加的线索和路标,拒绝人为的解析和渲饰,拒绝虚假的宏观把握和整全视野,换而言之,拒绝文学的嗡嗡声。”

这段话写于小说《伊丽莎白的小屋》完成后。可以看出,侯麦曾经对文学创作是有想法的。十岁前,他看的电影很少,好像只有默片版《宾虚》,一部讲犹太人宾虚和罗马人米萨拉的电影。本来,他们亲如兄弟,却因为信仰的问题走向对立,米萨拉还陷害宾虚,最后善良的宾虚被上帝拯救。

二十世纪四十年代,法国电影资料馆成立,他才开始接触电影。“在那之前我完全瞧不起电影。”他说。拍电影的想法可能也是那时候开始的。他对电影的兴趣和时代有关。戈达尔在电影俱乐部遇见侯麦时,他还是“一名教师,住在索邦对面的一家小旅馆里……他开始把它写成‘侯麦’是为了不让他的母亲知道他走向堕落的电影生活”。

侯麦在私立学校教古典文学,同时在拉丁区影迷俱乐部当干事,每周办演讲,给大家放电影并进行点评。每周都有一大帮热爱电影的青年学生,去听那个叫“埃里克·侯麦”的人评电影。

另一个新浪潮导演雅克·里维特用“小学老师做派”描述侯麦这个人。每当戈达尔和夏布洛尔来一起讨论,侯麦就站在一旁,无论对方说什么,他都一句话不说——他的“做派”不允许他像戈达尔那样辩论。

有一次,一个学生在聚会散了之后对他说:“先生,您总是评论这部那部电影,但您应该自己拍呀!”侯麦找借口,笑称自己没有摄像机。到了1951年的一天,他的朋友让·杜什——也是新浪潮见证人,把一台当时很好的16毫米的Bell&Howell摄影机借给了侯麦。结果,侯麦不仅什么也没拍成,还差点被抓起来。据说,他被人举报,说他是一个奇怪的人,在女童学校偷拍学生,警察把他当成恋童癖,摄影机也被没收了……

电影被人认为是一个贪婪的吞噬者,吞噬着题材,盗窃着戏剧、小说和专栏文章的保留节目,而丝毫不予回报。

侯麦的认识就是这样的,有点恐慌和试探。在这个认识下,他只好背靠文学,求助于更多的好奇心和自己的尝试。应该说,他对电影感兴趣很晚,却是新浪潮这帮人里最早有拍片想法的人,只不过运气不太好,创作几次都夭折,真正拍出来片子,已经到了新浪潮最重要的一个年份——1959年。

这一年,特吕弗以《四百击》惊艳影坛,随后戈达尔以《精疲力尽》一举成名。

侯麦的处女作《狮子星座》却在商业和评论上都失败了。“当我新浪潮中的同志们取得成功,一部接一部地拍片的时候,我却站在岸上。”

他感谢夏布洛尔投资了这部作品。当时,夏布洛尔在美国二十世纪福克斯公司巴黎分公司上班,后来他们又成了《电影手册》编辑部的同事。

夏布洛尔说:“我在放映会上认识了埃里克·侯麦,他是个文学老师,瘦高个子,棕色头发,看起来活像吸血鬼诺斯费拉图。”

据说,有两个版本的《狮子星座》,一个版本是1小时40分钟;另一个版本被侯麦称为“制片人版本”,1小时25分钟。侯麦对后一版本的态度是“如果我们找到这部电影删减版的拷贝,我们就有权销毁它”。两个版本对比,主要的变化是对话场面。在当时的处境下,侯麦的“对话电影”风格还不被接受——后来美国的伍迪·艾伦、韩国的洪尚秀,拍的电影都具有这种风格。

埃里克·侯麦在1948 年,还写过一篇文章《写给对话电影》:

如果对话电影是一门艺术,演说必须依照它的角色扮演标志性的角色,而非仅以声音元素的方式出现。尽管就重要性而言,声音元素优于其他元素,仍仅次于视觉元素。

三个时期

新浪潮这帮人都忙着拍电影做导演时,埃里克·侯麦基本上全力扑在《电影手册》的编辑工作上。事实上,巴赞去世后,他独自带着一批新编辑编这本杂志。他想把《电影手册》办成“一座名副其实的电影博物馆”,而不是他的老友们口中的“一支突击队”(戈达尔语)。

我们知道,新浪潮的做法一直都带着很多未知和挑衅的东西。保守、严谨的性格不支持侯麦对此说三道四。老友们在1961年左右,集体遇到一波评论打击,新拍的电影票房和口碑都不尽如人意,有点四面楚歌的意思,这时他们想到了《电影手册》,想到了侯麦。

特吕弗、戈达尔、里维特等五人写信给侯麦,意思是想让杂志积极参与到新浪潮所处的激烈现实中来,变回一个它有必要变回的战斗工具,像杂志初期大家掀起的关于美国电影的讨论那样。没想到侯麦态度坚决,在回信里写了一堆自己为杂志做的事,杂志取得的成就,最后扔出一句气死人的话:“它(杂志)和新浪潮不是一路人。”

紧接着,他们就开始动用各种关系,架空侯麦。道不同不相为谋,1963 年6 月底,侯麦离开编辑部,也就和新浪潮的其他人越走越远了。

离开《电影手册》编辑部之后的侯麦经历了三个重要的时期:

1963 年至1972 年,在电视台工作之余,完成第一组系列电影:“六个道德的故事”。头两部影片《蒙索面包店的女孩》(1962)及《苏珊娜的故事》(1963)没引起业内注意,第三部影片《女收藏家》(1967)获得商业及评论上的成功,第四部影片《慕德家一夜》(1969)获奥斯卡最佳外语片和最佳原著剧本提名。等到第五部影片《克莱儿之膝》(1970)和第六部影片《午后之爱》(1972)时,侯麦已经成为法国重要的“作者导演”代表之一。

1976 年至 1979 年,巅峰时期的侯麦尝试拍摄大制作,两部历史古装电影《O 侯爵夫人》(1976)和《帕西法尔》(1979)连续失败。侯麦没有像特吕弗一样,在商业市场走得太远。曾经的制作模式,无疑对他来说更合适,他说:“我和非常小的团队工作,我没有助理导演,没有场记,我自己负责分镜。我只有很少的技术人员,因为我的电影里没有多少移动镜头……我是一个作者。”

1981 年至 1987 年,完成第二组系列电影“喜剧与谚语”:《飞行员之妻》(1981)、《好姻缘》(1982)、《沙滩上的宝莲》(1983)、《圆月映花都》(1984)、《绿光》(1986)、《女朋友的男朋友》(1987)。六部打着“侯麦电影”标签的作品,很快成为国际影展争相邀请的佳作。

侯麦对自己作品的定义,更像个作家:“我开始因为喜欢默片而喜欢上了电影,但不是通过去电影院看娱乐片而发现的电影。”他的电影主题是任何时代都没有隔阂的。其实,他进入电影史(不确定能不能称为“经典”)的方式,就是把爱情翻来覆去地拍,如“六个道德故事”讲男人爱上女人,然后被另一个女人吸引,这个男人又没那么渣,或者尚有反思。这个选择过程,“道德”一直在起作用,一番心理和语言的较量后,男人最终还是会回到第一个女人身边。

这么说,没有任何不尊重。之前“道德故事”系列在有的评论家口中被称为“这不是探讨人们做什么,而是探讨他们做事情时脑子里想什么”。意思是:“这些人喜欢分析,想的事情比做得多。然而对于这些人(常常是男性),会遭遇这样的尴尬:一边是自然,另一边是人性;一边是情欲,另一边是英雄主义的优雅。”

侯麦自己的说法是:“最好的事情莫过于同一个主题被论述六次,希望观众能在第六次理解我。”

他只拍年轻男女,是因为爱情只属于年轻人吗?“倒不是我喜欢年轻女人,而是因为我感觉每个人心中都住着一个少女。”这是侯麦的解释。

有一点可以肯定,“侯麦电影”都是价值观不正确的爱情故事。在电影《绿光》里,年轻女孩戴尔芬失恋后一个人游荡在巴黎,只为遇上新的情人。后来,她来到马赛,听到一个“谁能看到绿光,谁就能得到幸福”的传说。也许,观众会觉得,她即将带着这种情绪,离开马赛了。侯麦在她失落地来到车站准备返回时,安排了一个对她微笑的男人。两人在海边看日落时,男子对戴尔芬表白,而她固执地非要等到绿光,才给出答案。

爱情关系可能是所有关系中最亲密又陌生的一种——因为它有更多可能性。绿光是什么?一种区别于现实生活的提醒,或者是一种从自身到外部的转换,内心到自然?有人这么说。陷入纠结的感情生活与亲近自然的关系里,有一种可能是电影里演的那样——等待什么东西出现,一切才有定论。一切可能没有在电影里发生,而发生在影迷的想象中,这就很侯麦,同时也是特别具有作者性。

法国电影专家米歇尔·塞尔索的《埃里克·侯麦:爱情、偶然性和表述的游戏》里有这样一种看法:“爱情不是侯麦电影的对象,因为与很大一部分电影的情况相同,它不是影片的主题……在他的影片中有太多对于西方爱情观的参照,爱情神话在他的人物身上有着太大的影响,以至于我们可以说他致力于要将其解构。”

解构是现代艺术最爱做的事,就是说,侯麦在某种程度上被视为“现代艺术家”。什么是解构?就是不相信,要改变原来固定的理解。新浪潮不也是这么干的吗?

这本书的观点十分混杂——可能新浪潮本来就不易说清。我在这本书里得到一种视角,就是从侯麦的角度,对整个新浪潮意义的补充。当我把书中的这段话——“侯麦比那些新浪潮的同行们更彻底地让自己与那些电影类型划清界限。他是当代导演中最为关注真实感的厚度——确实并不是社会学意义上的厚度,而是社会心理学的厚度,不管是从环境角度,还是道德伦理和行为举止的角度——的人。”——翻译成“侯麦现实里的人”就好理解多了。

关于侯麦创造了一种新的电影类型的说法,我同意一半。爱情片、伦理片本身是一种大的类型框架,只不过,侯麦做得比较有个人特色。

记得2015年,我反复观看侯麦的《慕德家一夜》。这部电影和他的其他电影不太一样——没有了长轨道(跟随主人一边走路一边聊天),没有风景和城市(走路时的背景),没有季节变化(四季故事那种),只剩下了对话。

在一个爱慕、犹豫、背叛等的氛围里,本来三人的聚会,因一人离去,户外下起大雪,离婚女人慕德劝路易斯留宿一夜。这一夜,一个房间一男一女……打破沉默,就是打破电影里慕德和路易斯的暧昧关系——作为情场高手的慕德,是诱惑的象征。保守的天主教徒路易斯有女朋友,但这一夜他对慕德既有排斥,又被她吸引。

侯麦没有只拍爱情关系,他好像更关心生活中男女关系的可能性。本来,路易斯开车离去后,他们的关系就结束了。后来,路易斯与女朋友结婚,发现她曾是慕德丈夫的情妇,关系再次兜回来。于是,电影也变得耐人寻味了。

2002年5月号的《费加洛杂志》称:“侯麦的电影也许称不上伟大,但却最贴近生活,而生活正是一切动力绵延不绝的源头。”这是个中肯的说法,没有提他的电影,类型与否,这不重要。我对侯麦这个人及他电影的看法也是如此。一开始,新浪潮意味着可能性,开拓电影叙事,打破陈旧电影观。

现在我知道,他们并不是彻底推翻一切。或者说,他们是有局限的,“在自己身上,克服这个时代”(尼采语)并不容易。在“时代”这个看似离我们很远其实又很近的词语之下,主要还是我们自己的觉醒,单单为自己的表达找到合适的方法,就已经是新浪潮了。没有这波为类型片重新定义的浪潮,侯麦可能连试试的机会都没有。现在可以说,侯麦是新浪潮导演中,除了特吕弗和瓦尔达之外,观众缘最好的一个。他的影展在世界各地越办越多,对于他来说,伟大和严肃都显得太沉重、太吓人了。对于年轻影迷来说,轻盈也可能是很重要的。

克洛德·夏布洛尔

新浪潮首作

《世界电影》2008 年第11 期上发表了克洛德·夏布洛尔的访谈《我很遗憾,今天的人们高估了新浪潮》,这位被誉为新浪潮奠基人之一的导演回忆起新浪潮时,说“我们拍电影是因为喜欢,并不是要给社会找寻一条出路”,“对我们来说,这就是年轻导演拍摄处女作而已。是在很多年以后我们才意识到不觉中我们改变了许多事情”。

和热爱文学的埃里克·侯麦不同,生于1930年的克洛德·夏布洛尔从小热爱惊悚片和侦探片,是希区柯克的超级影迷——事实上,新浪潮导演或多或少都借着那些关于希区柯克的论战表达过自己的观点——特吕弗甚至还跑去美国采访希区柯克,圆了粉丝梦。

夏布洛尔的家庭算是中产阶层,十四岁前他住在乡下,学着巴黎城里人在谷仓里办电影俱乐部,后来去了巴黎读大学。二战后,他从索邦大学毕业,期间学过药物学、政治学,还在法学院学了两年法律,可是对电影的热爱都超越这些。法国电影资料馆一成立,他自然就成了常客。一帮爱电影的巴黎年轻人,以电影资料馆为据点,很快就形成了一个圈子。这个圈子集合了后来在影评界和新浪潮电影圈里变得有名的那些年轻人,大家都自称是“电影资料馆的孩子”。

克洛德·夏布洛尔是其中之一。

电影《漂亮的塞尔吉》,被公认为是新浪潮起点之作

特吕弗、戈达尔还在跑电影俱乐部看电影、给电影杂志写文章时,侯麦还在当代课老师时,夏布洛尔已经在二十世纪福克斯公司巴黎分公司找到了一份接近电影的工作。同时他和侯麦利用闲暇时间创作了一部关于希区柯克的著作(据说是法国最早的一本希区柯克研究专著)。这本书写完后不久,他就结婚了。有钱的妻子很快帮他开了一家自己的电影公司——AJYM-films。

有一天,妻子对他说,你看你的朋友们都在拍电影,你也拍一部吧。的确,当时很多人从夏布洛尔这拿钱拍电影。

真正的新浪潮第一部问世的电影《漂亮的塞尔吉》,比《四百击》早一年诞生了。

关于为什么拍电影,夏布洛尔后来回忆说:“在我起步的那个时代,直至很长一段时间内,我和新浪潮的同仁们绝不可能想到去干别的,我们脑子里只有电影。”

新浪潮这帮导演,尤其是主力“手册派”都是影评人出身,看大量影片,写观点鲜明的文章,早期的关系亲如兄弟,后来侯麦也说过:“我自己的故事与新浪潮的故事有关,至少在其中占据最重要的部分,因为大多数新浪潮人也是手册人。我们并没有这么称呼自己,是媒体决定出了新浪潮这么一个概念。是夏布洛尔让我们开始的,他用自己的钱建立了自己的制片公司,没有干其他任何的事,自己成功地拍了一部电影《漂亮的塞尔吉》。他非常担心,因为这部电影差点没能上映,如果没有上映,新浪潮的发展也许就到此为止了。”

好在电影票房不错,夏布洛尔总结出了成为导演的秘诀:“当你找到一笔资金拍出第一部电影时,你就成了一位导演。”

之后,他投资了侯麦的处女作《狮子星座》、里维特的处女作《巴黎属于我们》,戈达尔的处女作《精疲力尽》也由他做技术顾问。

如果说,巴赞是新浪潮的精神之父,那么夏布洛尔应该算是新浪潮的经济支柱了。

他那部赚了钱的处女作,拍的是一个年轻人从巴黎回乡村疗养的故事。导演路易·马勒曾说:“60年代期间,像巴黎这样的城市已经进入了全新的轨道,文化几乎焕然一新。但在法国的偏远地区,你仍然能看到人们像19世纪的祖祖辈辈们一样生活……”聪明的夏布洛尔,就把拍摄地选到了乡下。

电影主人公弗朗索代表着新鲜的一切,故事发生地克勒兹省的萨尔丹公社,意味着更深的传统。儿时伙伴塞尔吉的生活里到底发生了什么?弗朗索一开始与他见面时,就处于一种分裂状态:一会儿是想到当年自己和伙伴们一起的快乐,一会儿是看到现在塞尔吉酗酒的痛苦。

观众关心的问题还是:这个人身上发生了什么故事?观众和主人公弗朗索一样,最终都没有得到答案。一个简单的回乡故事,却牵扯出很多组关系——成功和失败,城市和乡村的对立,等等。弗朗索和塞尔吉之前是一个世界的人,现在是两个世界的人了。

电影53 分34秒,这对儿时的伙伴“重归于好”,散步归来,在小广场上分别。这场戏特别有趣,他们像分不开的“情人”似的,刚分开,又叫住对方,刚分开,又叫住对方。他们曾是朋友,又注定走散。彼此难忘过去,又想从记忆里抽身。

看上去,塞尔吉有些落魄。实际上,他比弗朗索更清醒,所以才能在弗朗索抱怨自己不明白很多乡村事时,说出了一些超出我们所想的理解。在旅馆里,塞尔吉说:“土地是枷锁,每个人都为过上好生活而不停地工作……”接着彼此陷入一种无望。1小时5分28秒,一个俯视镜头,对准旅馆窗外放学的孩子们。塞尔吉走过去,靠窗站着说:“他们每天上学,走很远的路回家,一直到毕业,也不知道自己以后会怎么样……”

塞尔吉不是弗朗索,可以离开故乡十三年后再回来。换个角度说,弗朗索也不能理解塞吉尔。他认为,城里人都太骄傲、冷漠、唯利是图了。在舞会上他和伙伴发生冲突,村里人歌照唱、舞照跳之前,弗朗索都觉得,自己从冷漠的城市回到了热情的乡村。当故乡变得冷漠时,弗朗索就成了一个彻底的“闯入者”,这意味着没有“回来”的可能了。他现在做的很可能是,破坏完,就会离开,而塞尔吉扮演着一个“守护者”的形象,用他自己(在别人看来是自暴自弃)的方式。

夏布洛尔第二部作品《表兄弟》拍的就是“塞尔吉”进城。对应第一部回乡,演员也是一样的——由塞尔吉的扮演者扮演表弟,弗朗索的扮演者成了表哥。还是两个世界的人。

那时候,新浪潮作者都挤在巴黎拍东西。关于巴黎,夏布洛尔说出了自己的感觉:“在大城市里有太多的人太多的孤独,人们的交流会产生障碍,由此遮掩了许多剩下的话题。一个年轻人来到巴黎,首要任务就是牢牢抓住几个朋友,而在外省,彼此认识,人们会更仔细看你,你也不得不既考虑自己的存在,同时也要考虑周围其他人,这从面对人性的角度来说比简单的交流更值得琢磨。”

这就是第二部电影《表兄弟》里,表弟对巴黎的感受。表弟来巴黎求学,住在表哥家,两个世界的人,像《漂亮的塞尔吉》一样无法融合。

印象中三次发生在书店的场景,对应着剧情的三次转折——

第一次是25分22 秒,走入书店,表弟要找巴尔扎克的书。书店老板让表弟看看政治书籍,他说,这是这个时代的需要!老板把表弟送出书店时又说,希望你能在这里找到自己的生活,现在你要学着如何生活了。表弟沉浸在一种初来城市的兴奋中。

第二次是1 小时12分44 秒,表弟喜欢的女人被表哥抢走,他去书店归还巴尔扎克的书。书店老板说,工作会让你忘记你的女孩,唯一可以帮你的就是工作,你表哥那种生活方式不适合你这种人。表弟已经开始怀疑自己的想法。

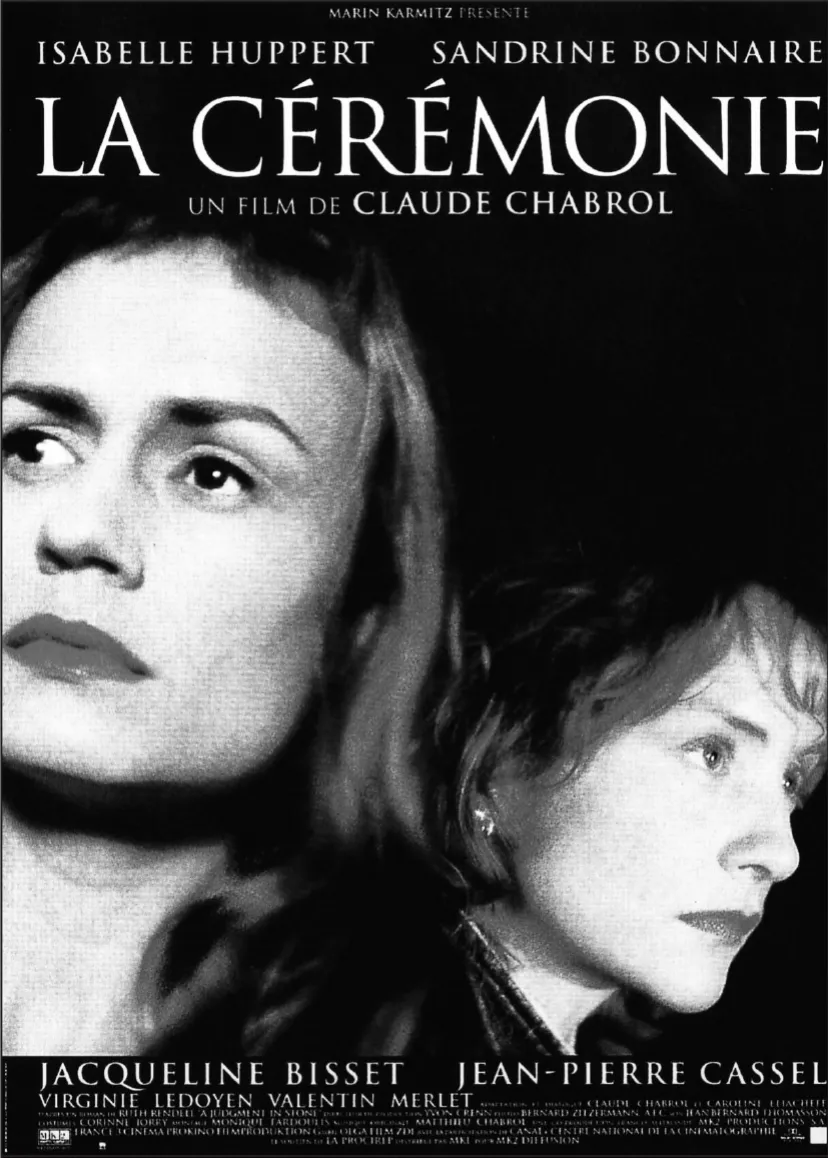

电影《冷酷祭典》海报

第三次是 1 小时 35 分 50 秒,表弟努力复习,然而又失败了。书店老板说,工作吧,这不是很好的解决办法,但是有时候也没有选择。你要鼓起勇气,那样你才会拥有一切,尤其是一个好女人。这次,表弟在离开时,终于对他摇了摇头。

新浪潮导演面对的“生活”一次比一次现实。

无论如何,表弟也变不成表哥,生活和太多东西是捆绑着的——表弟的村庄、家庭、母亲等。导演瓦尔达曾指出,夏布洛尔对中产阶级是有批判的,这一点我也这么认为。中产的夏布洛尔一直在讲阶级无法逾越的大问题。《表兄弟》里有不少场戏展现表哥在家组织的舞会,这些都暴露了中产阶层虚无的一面,还有他们对感情的态度。

年轻时期的夏布洛尔

表哥真的喜欢表弟爱上的女人?未必。

只是城里的表哥习惯了占有。在这种环境下,表弟的价值观当然会受到冲击——想努力坚持,又对努力产生怀疑。表弟的生活在表哥的影响下,也最终走向了失控。这个失控让表弟丧了命——本来只是一场游戏,就是说,表弟的生命不过是表哥游戏的一环而已。

表哥和表弟的感情虚假吗?未必。

电影 14分 54 秒到 16 分 4秒,一分多钟的车上镜头,跳切路边风景,表哥开车带着表弟,开心地沿巴黎的主干道香榭丽舍大街巡游。这不能说不真诚。只是后面,表弟在那种氛围中,自己先失控了,进而走向深渊。

夏布洛尔用电影提出了一个非常残酷的批判,结构严谨到什么份儿上?电影最后一个画面,落在播完唱片后跳针复位,一切就这样结束了。表弟死了,表哥蒙了,残酷且干脆。这在早期新浪潮电影追求偶然、随意风格的场面调度里,格外用心。

除了好运,能娶到一个有钱妻子,夏布洛尔也承认,自己的家境比新浪潮其他人好很多。所以,他和戈达尔相似的地方是,都比较任性,拍的作品也很多。虽然和夏布洛尔一样,侯麦、特吕弗、里维特都喜欢希区柯克,到头来,他们中受希区柯克作品影响最大的,就是他了,夏布洛尔堪称新浪潮里最擅长类型片的导演。

一部电影可以不表达自己的观点,制作一部惊悚电影可以分散观众精力,引起他们的兴趣,或许还能引导他们去思考,抑或是让他们变得不再幼稚,更有可能成为更好的自己。

虽然夏布洛尔的话是这么说,但在悬疑这种类型里,他至少还是希望自己走得更远一点。

类型片与艺术片

夏布洛尔1995 年拍摄的电影《冷酷祭典》,因为被韩国电影《寄生虫》致敬而再次被人关注到。那是一部法国影星伊莎贝尔·于佩尔出演的电影,也是谈阶级问题,说的是二十世纪九十年代法国社会的一种现象:阶级对立严重,并且对立在电影里比现实中更加不可调和。

电影里的富人对人友好,但骨子里是看不起穷人的。观众随着一个穷苦女孩苏菲,以佣人身份进入富人家,后来苏菲遇上同样贫苦的姐妹珍。珍经常做一些在富人们看来很难理解的事,直到有一天,富人发现她们竟然是朋友,于是决定辞退苏菲。后来,她们潜入富人家想搞破坏,发泄不满。随着枪声响起,故事终结,富人一家全被枪打死了——这已经不像是讨论善良和邪恶的问题了,而是在展现阶级对立的严重结果。

2019 年,韩国电影《寄生虫》获得戛纳电影节金棕榈奖——这是艺术电影的最高奖,同时它也摘取了代表商业价值最高成就的奥斯卡金像奖最佳影片奖。

这立即变成了一个话题:鱼和熊掌可以兼得的例子又多了一个。

这是类型片的胜利,还是艺术片的成功?过去,奥斯卡和戛纳几乎不会同时接受一部电影。我个人看来,只是类型片随着时代前进,有了变化,陈旧的看法定义不了新问题。

韩国导演奉俊昊在戛纳电影节领奖台上,感谢夏布洛尔。如果看过夏布洛尔的《冷酷祭典》,影迷就可以发现,奉俊昊把阶级问题更进了一步,“入侵”更彻底、更具有挑衅,更现代。不过,骨子里的东西,就是来自夏布洛尔的批判。

应该说,夏布洛尔是新浪潮导演里最执着类型片的一个人,他习惯在片中设置惊悚、悬疑成分——一般人理解的“作者性”就是艺术片才有,其实,商业片也可以有作者性,只是程度多少的问题。后来,商业和艺术成了对立面,美国片场的“制片人制”使电影拍摄成为一种批量、流水线式的规范化过程,现在一说到类型片指的也就是一种重复、模仿、复制和批量生产的纯商品(这没有对错之分)。

其实,夏布洛尔从《漂亮的赛尔吉》到《表兄弟》已经开始慢慢在尝试加入爱情类型元素。后来,他干脆只拍希区柯克式的电影了。

每当谈到新浪潮,评论界批评的声音,都是围绕夏布洛尔那些过于类型的、表现资产阶级生活的“悬疑片”。当然,也有人回忆夏布洛尔时,觉得“他是一个严重被低估的新浪潮导演,充满现代性”。这样的评价来自新浪潮的亲历者、曾经的《电影手册》编辑让·杜什。

相对于夏布洛尔的现代性,我觉得显而易见的是批判性。不可否认,夏布洛尔是新浪潮里最不具备新浪潮风格的一个了——因此,他也与其他新浪潮导演区别开了。对外界对新浪潮的冷嘲热讽,夏布洛尔回击说:

“这里没有浪潮,只有大海。”

最初想要“革了法国品质电影的命”,后来却心甘情愿潜入自我虚构,夏布洛尔乐此不疲,从没想过抽身,即使被人认为其作品只是“希区柯克的副本”,他也满不在乎:“对我来说,拍电影不是为了表达什么观点,而是娱乐人们,如果可能,让他们琢磨点问题,最好嘛,让他们不再幼稚,让他们试图做一个比原来的自己更好的人。”

大部分影迷之所以热爱新浪潮,只是看他们在类型之外,自由地“写”出了不同的东西。其实,自由是有代价的。“作者”标签不在于他说了多少他想说的,而在于他说了多少别人不曾说过的。夏布洛尔的电影观说明了一个问题:虽然在同期赶时髦拍电影,但夏布洛尔一直有清晰的认识。

他的存在丰富了这个自由的群体,也付出了应有的代价——“数量肯定会影响电影的完美程度,对质量的影响却不一定。我知道自己没有能力达到完美。”他从不过分相信自己能在影史上留下什么大作(特吕弗和戈达尔显然野心勃勃)。

电影史就是由一个又一个人物组成的,需要冒险家,也需要建设者。新浪潮这帮人不同的志趣,也让现在的影迷去看新浪潮电影时,能看到更多丰富的东西。当然,它们都建立在一种无限可能性的基础之上。