白龙江中上游泥石流形成条件与成灾模式探讨

2022-12-30杨强王高峰李金柱李荣建高幼龙丁伟翠

杨强,王高峰,李金柱,李荣建,高幼龙,丁伟翠

(1. 西安理工大学岩土工程研究所,陕西 西安 710048;2. 中国地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心),北京 100081;3. 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心,河北 保定 071051;4. 中国地质科学院,北京 100037)

0 引言

白龙江发源于西秦岭岷山北麓山地地区,流经甘肃、四川两省,在甘肃境内流经迭部县、舟曲县、宕昌县、武都区和文县,从四川广元昭化汇入嘉陵江,是嘉陵江最大的一级支流 [1−2]。白龙江流域是我国地质灾害高易发区和重点防治区(全国地质灾害防治“十三五”规划),同时是 “5·12”汶川地震影响重灾区,特殊的地形地貌、地层岩性、地质构造、降雨条件及频繁的人类工程活动致使该区泥石流灾害极其发育[3−8],特别是白龙江中上游泥石流危害、威胁巨大(如“8·8”舟曲泥石流造成1 500 余人遇难,数百人失踪,受灾4.7 万人,直接经济损失90 亿元[9]),严重制约白龙江上游社会经济发展和人民安居乐业。

泥石流成灾模式是泥石流灾害防治的基础和关键,众多学者对泥石流成灾模式开展了大量研究。全国尺度上,我国泥石流灾害从发生位置、成灾机理等角度出发泥石流成灾模式被划分为沟谷演化型、坡地液化型、滑坡坝溃决型、工程弃碴溃决型、尾矿坝溃决型、冰湖坝溃决型和堆积体滑塌侵蚀型7 种主要类型[10],特大泥石流往往具有归流拉槽、深切揭底、堵塞溃决几种过[11]。在青藏高原区,巨量古今冰碛、冰崩雪崩物质形成的崩塌、滑坡是泥石流主要物源,重力侵蚀补给型是主要的泥石流成灾模式;泥石流发生后堵塞主河道形成堰塞湖,堰塞湖溃决往往会形成重大灾害,堰塞-次生灾害型往往是重要致灾模式[12]。在地震灾区及影响区,地质灾害链生现象明显,灾害链可分为孕育阶段、地震同震滑坡阶段、震后滑坡-泥石流发育阶段、高位泥石流动态演化阶段等四个阶段[13];泥石流的启动模式划分为沟床原地启动型、坡面块体转化型、表土侵蚀启动型、滑坡土体液化型和松散坡积物冲切沟启动型等5种[14]。在黄土高原区泥石流多为降雨诱发,泥石流模式主要为崩滑-坡面泥石流型和崩滑流-沟谷泥流型两种[15]。在山地丘陵区泥石流的成灾模式主要为高位远抛-沿沟揭底型,受阻爬坡-分流折转型、弯道加速型3种[16]。对泥石流成灾模式和致灾模式的准确把握是泥石流有效防治的基础,目前对白龙江流域中上游泥石流的成灾模式和致灾模式的研究仍需要进一步研究。文中在分析白龙江干流中上游泥石流形成条件的基础上,基于241 条泥石流调查资料对泥石流的成灾模式和致灾模式进行了研究,以期为研究区泥石流灾害防治、国土空间规划、生态文明建设提供支撑。

1 自然地理及地质环境概况

白龙江中上游从石门经舟曲至洛大段,河道长约136 km,流域面积 约2 195 km2,流域海拔1 066~3 840 m,平均纵比降20‰,年平均径流量12.10×108m3、流量39.35 m3/s,多年洪峰流量均值为690 m3/s,径流系数为0.499。多年平均气温约为10.9 °C,多年平均降水量约为550 mm,降水年际变化较大,降雨多集中在7—9 月,降雨量约占全年降雨量的60%,主要表现为短时强降雨事件。

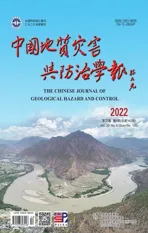

白龙江中上游地貌为侵蚀-剥蚀构造山地地貌,山地高陡、沟谷深切、沟壑纵横、沟坡坡度大。研究区地处松潘-甘孜褶皱带和南秦岭褶皱带2 个构造体系的交汇地带,主要受北北西向的光盖山-迭山断裂带及次级断裂带坪定-化马断裂的影响(图1),构造运动活动强烈。研究区地震活动强烈,历史上有记录的7 级以上地震多达15 次,如1879 年的文县天池8.0 级地震、1976年松潘7.2 级地震和2008 年汶川8.0 级地震等。区内地层从志留系到第四系的均有出露,其中三叠系和志留系地层居多,区内千枚岩、板岩、黄土、残坡积层等软弱岩层分布广泛,并形成了大量的松散堆积物,是泥石流启动的主要物源。研究区内地下水主要类型为赋存于志留系和三叠系灰岩、砂岩和板岩中的风化裂隙水及构造中的基岩裂隙水和赋存于冲积物、坡积物、黄土中的松散岩类孔隙水。人类工程活动主要是坡脚开挖修建房屋、开采矿山、修路及开挖隧道等,弃渣无序堆放挤占泥石流泄流通道、坡脚开挖致使斜坡失稳,增加了泥石流物源,为泥石流形成创造了有利条件。

图1 白龙江流域主要地质构造图Fig.1 Main geological structure of Bailongjiang River Basin

2 泥石流形成条件分析

2.1 地形地貌

白龙江中上游山体陡峻,沟谷深切,较大汇水面积、斜坡坡度、地形起伏度、地形高差、纵比降利于泥石流物源的形成及启动。泥石流形成区多呈“大肚子型”、“鲸尾型”,利于水流迅速汇聚形成强大的水动力,致使泥石流具有巨大的物源携带能力。流通区沟道曲折,多呈 “S”形,且陡坎发育,局部存在巨石卡口,易导致泥石流堵塞,其溃决后威胁巨大。堆积区地形较为平坦开阔,新泥石流扇堆积在老泥石流扇上,威胁老泥石流扇上居住的居民。在规模较大的泥石流沟口河谷两侧或相邻两条泥石流沟口中间的三角面地带,发育数量多、面积较小但斜坡陡峻的坡面冲沟,形成了具有威胁的“小沟大扇”的坡面型泥石流。区内流域面积小于5 km2有166 条,占总是68.9%;主沟长度小于5 km 的有182 条,占总数75.5%;相对高差大于1 000 m 的泥石流有179 条占总数74.3%;主沟床纵比降200‰~500‰有145 条,占总数的60.2%,主沟床纵比降大于500‰有80 条,占总数33.2%。特殊的地形地貌条件决定了该区泥石流具有多发性。

2.2 地层岩性及岩组

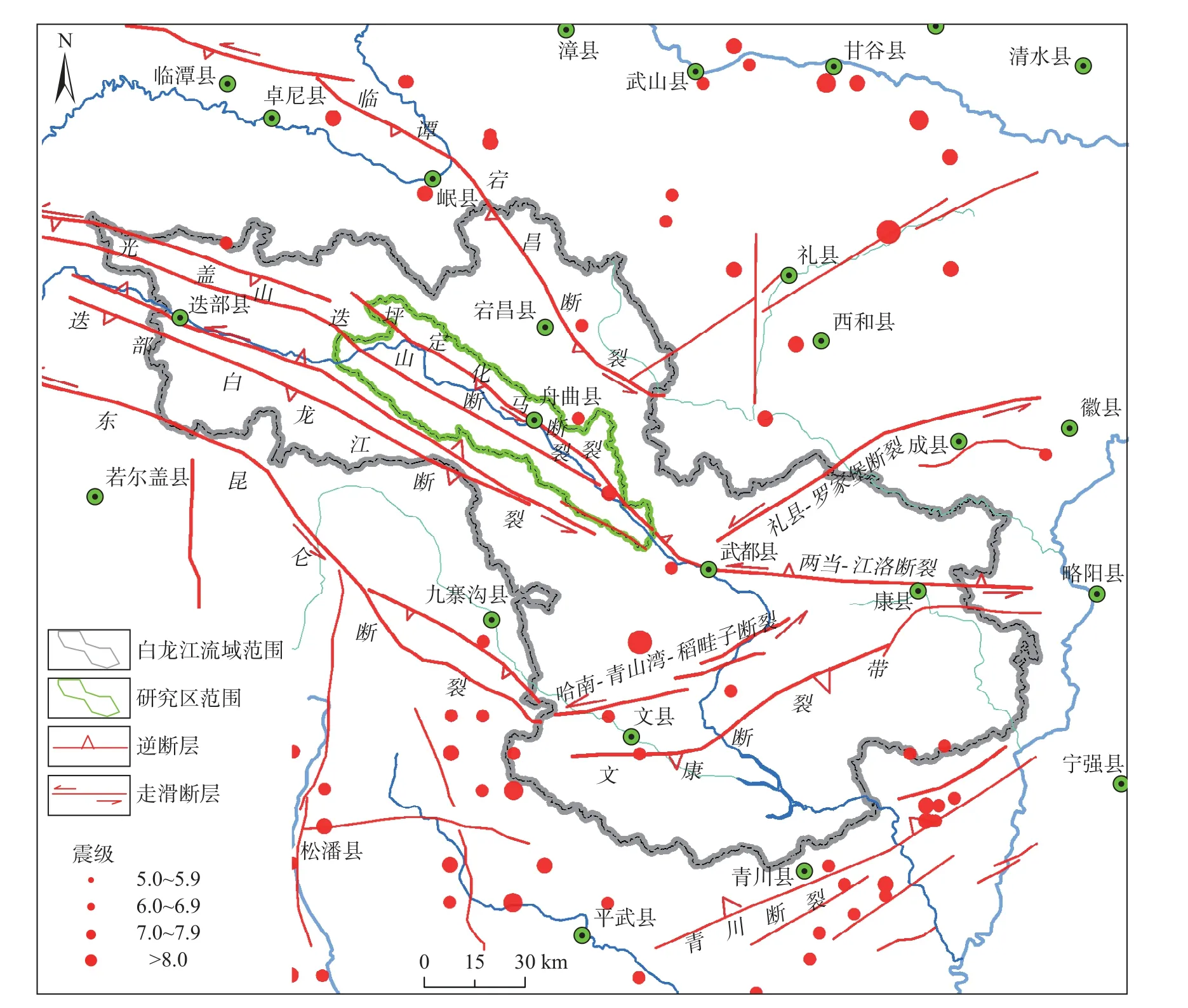

白龙江上游广泛分布泥盆系、志留系地层,主要岩性为千枚岩、页岩、板岩、灰岩、马兰黄土,受到构造及风化剥蚀影响,抗侵蚀能力差[17]。致灾地层主要为软弱岩层及覆盖层,软弱岩层主要是千枚岩、炭质板岩、片岩、变质砂岩、软弱岩与硬岩组合,覆盖层主要为残坡积层、黄土、全风化岩层、岩土层组合。对区内241 个典型泥石流沟内物源斜坡结构及主要致灾地层组合进行分析(表1),得出:(1)产出于千枚岩、板岩、残坡积层、黄土、全风化岩层或软弱致灾地层组合的崩塌、滑坡灾害体为泥石流的主要物源,占该区物源体积总量的87%;(2)致灾地层形成崩、滑体物源在顺向坡、逆向坡、横向坡中,占各斜坡结构总物源的体积比分别为87.5%、86.5%、87.7%,物源与斜坡结构关系不大。在海拔3 200 m 以上山体冻融现象明显,沟源高位冰碛物、崩滑体,在暴雨条件下易产生高位型崩滑物源补给,甚至以灾害链的形式揭底补给泥石流,如三眼峪特大型山洪泥石流灾害。

表1 典型物源斜坡结构组成Table 1 Structural composition of typical source slopes

2.3 地质构造

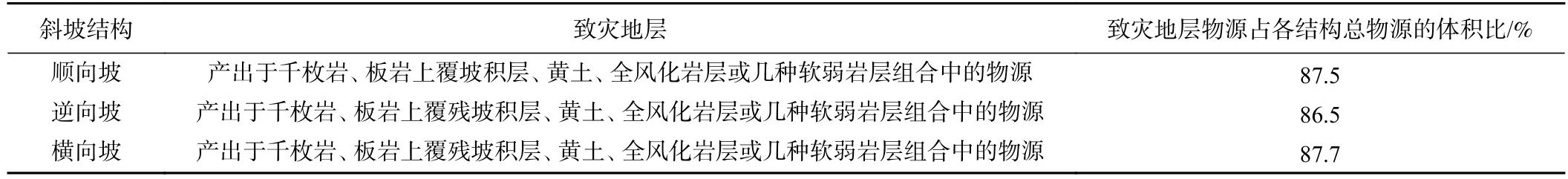

白龙江中上游主要受光盖山-迭山南麓断裂的次级断裂坪定-化马活动断裂影响,坪定-化马断裂是SW 倾向的逆冲断裂,次级断裂(宽度达30 m 以上)极为发育,断裂破碎带物质结构、成分、成因复杂,断裂破碎带局部宽度可达数千米。沿断裂带延伸方向形成了明显的断裂凹陷。沿着断裂带出露的地层岩性主要有泥盆系三河口组的千枚岩及板岩、石炭系益哇组的千枚岩及板岩、二叠系关山组(P1dg)的板岩及页岩以及第四系黄土,岩性风化程度严重,加之断裂带影响岩体较为破碎。沿断裂破碎带发育众多巨型、特大型、大型滑坡,呈现出沿断裂条带状分布,巨型、特大型滑坡沿断裂带呈“长条状”“背滑”“对滑”相间线状分布特征(图2),泄流坡、锁儿头等大型滑坡均发育于该断裂带。沿断裂带发育的一系列崩滑体以及断裂破碎带松散覆盖层是泥石流物源的主要组成部分,为泥石流的发生提供了有利条件,武都关沟、峪子沟、三眼峪沟、罗家峪沟等泥石流均发育于该断裂带影响区域。

图2 沿断裂带走向上的发育的滑坡体Fig.2 The landslides along the strike of the fault zone

2.4 降雨及人类工程活动

白龙江中上游降雨多集中在7—9 月,多以连续降雨和暴雨形式出现,降雨量大而集中利于泥石流形成[18]。随着人口增长和经济建设的快速发展,人类活动不断增强,不合理开矿、修路及开挖隧道等,加大了泥石流发生频率。特别是工程建设产生的弃渣堆积于沟道内或堆积扇两侧,增大了泥石流的动储量,增强了泥石流的威胁。修路切坡及开采矿山,残留的松散碎石土可随雨量径流堆积于沟道,甚至堵塞沟道,易发生溃决型泥石流灾害。

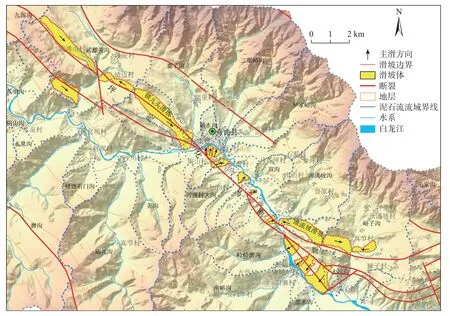

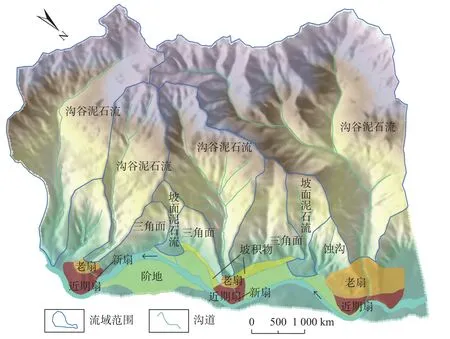

3 泥石流地貌类型分类

白龙江干流中上游泥石流按沟谷地貌特征分为沟谷型泥石流和坡面型泥石流(图3—4),分别占69.7%、30.3%。白龙江中上游区沟谷型泥石流从流域形态上呈“长条形”和“长圆形”,具有相对明显的形成区、流通区和堆积区。坡面型泥石流多形成于两条沟谷型泥石流中间的三角面区域,一般在形态上呈漏斗形,无明显流通区,形成区和堆积区直接相连,沟短坡陡,规模较小。该区沟谷型泥石流一般在前期发过泥石流,在沟口形成新老泥石流扇(一般为三河期泥石流)[19]。

图3 沟谷型泥石流Fig.3 Gully type debris flow

图4 坡面型泥石流Fig.4 Slope type debris flow

老泥石流发生后,在特殊的地形地貌、地质环境和气候条件下,不断有泥石流物源冲出沟口在老泥石流扇上堆积、扩展,形成近期泥石流扇,沟谷型泥石流扇规模一般相对较大,向外凸出,易改变河流流向。河流经过凸出的泥石流扇后,向凹的一面侵蚀,流速也相对变缓,易于河流携带物质沉积,易形成宽缓阶地。两条沟谷型泥石流中间的三角面斜坡,出露岩层为千枚岩、板岩等强风化地层,存在大量结构松散、黏粒含量低的残、坡积物堆积层,加之相对较陡的地形,在强降雨作用下易形成坡面型泥石流,并在坡脚处堆积(图5)。

图5 泥石流与地貌演化关系概化图Fig.5 Relationship between debris flow and geomorphic evolution

4 泥石流成灾模式

4.1 泥石流成灾模式

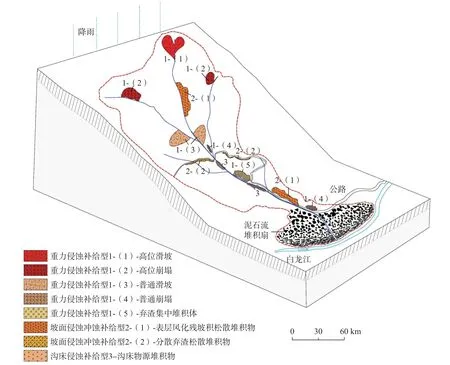

白龙江中上游区泥石流物源丰富,不同物源诱发泥石流的启动和成灾存在差异。对白龙江上游241 条泥石流发生时固体物质补给类型进行综合分析,结合《中国泥石流》中泥石流成灾模式分类[20],基于泥石流发生时物源补给的类型及不同物源的启动方式,将研究区泥石流成灾模式分为重力侵蚀补给型、坡面侵蚀冲蚀补给型、沟床侵蚀补给型(图6—9)。

图6 泥石流成灾模式示意图Fig.6 Disaster mode of debris flow

重力侵蚀补给型物源主要为滑坡、崩塌、弃渣堆积等(占总数的71%),分为高位滑坡补给型、高位崩塌补给型、低位普通滑坡补给型、低位普通崩塌补给型、弃渣集中堆积补给型。该类泥石流主要发育在沟道松散物源丰富,沟道两侧滑坡、崩塌发育,沟道切割达10~20 m。在降雨、风化、人工切坡等作用下,沟道两侧坡体松散物质受雨水侵蚀并堆积沟道,在强动力作用下,水流夹杂堆积物质,形成泥石流。

坡面侵蚀冲蚀补给型分为表层风化残坡积堆积物补给型、分散弃渣松散堆积物补给型(占总数10%)。该类泥石流物源主要为残、坡积强风化-全风化的千枚岩、板岩等松散堆积物及分散堆放的弃渣。泥石流沟道两侧斜坡体多存在大量的残坡积风化层,风化层厚度多为3~5 m,结构较为松散,岩土体粘粒含量一般小于7.5%;修路开挖形成的弃渣随意堆放,分散的弃渣松散堆积物堆积于坡面,形成了松散堆积层,在降雨过程中松散堆积物随雨水冲刷汇集沟底,诱发泥石流。

沟床侵蚀补给型主要为沟床物源堆积物补给型(占总数19%),该类泥石流主要发育在流域面积较大的沟内,经过长时期风化堆积,沟道内物源丰富;泥石流汇水区面积大,且主沟道平均纵比降达300‰以上,为水动力提供了强大的势能条件。在强降雨条件下,雨水沿着主沟道向流通区冲刷,将沟道物质冲蚀铲出,形成泥石流;该类泥石流主要为沟床物源堆积物揭底冲刷,多发生在地形坡度大、高差大地段,是山区的一种特殊洪流,其特点是爆发突然、来势凶猛、历史时间短、破坏力强。

图7 重力侵蚀补给型Fig.7 Gravity erosion supply type

图8 坡面侵蚀补给型Fig.8 Slope erosion supply type

图9 沟床侵蚀补给型Fig.9 Gully erosion supply type

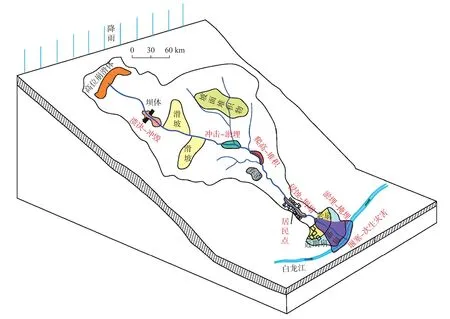

4.2 泥石流致灾模式

泥石流发生过程中,一般为一种或几种成灾模式共同作用,分析区内241 条典型泥石流形成过程及致灾特点,总结得出该区致灾演化过程主要有溃决-冲毁型、冲击-淤埋型、爬高-堆积型、侵蚀-坍塌型、淤埋-掩埋型、堰塞-次生灾害型6 种(图10—16)。

图10 泥石流致灾演化示意图Fig.10 Hazard mode of debris flow

溃决-冲毁型一般为高位崩、滑体滑动后,产生巨大的动能冲击下游坝体,致使坝体溃决后继续向下游高速运动,冲蚀沟道及建筑物等;冲击-淤埋型为高速泥石流在宽大沟道流速变缓,泥石流物质停留堆积;爬高-堆积型多发生在中下游弯道处,上游高速泥石流在下游弯道处由于高势能作用冲击岸坡并向高处爬升,并在坡体上高处堆积;侵蚀-坍塌型多发生在流通区狭窄沟道内,由于泥石流不断侵蚀沟岸,致使沟岸坍塌并后移,泥石流携带物源量增加;淤埋-掩埋型是泥石流冲出沟口后,沟口变得宽阔,流速变缓,泥石流减速后淤埋在沟口,并掩埋原有的地形地物;堰塞-次生灾害型是泥石流规模巨大时,冲出沟口后堵塞主干河流,形成堰塞湖,堰塞湖溃决后会发生威胁较大的次生灾害。溃决-冲毁、冲积-淤埋、爬高-堆积、侵蚀-坍塌发生在沟内,淤埋-掩埋发生在沟口、堰塞-次生灾害发生在沟外。淤埋-掩埋、堰塞-次生灾害危害程度由冲出物质的多少决定,较少物质可造成淤积,掩埋房屋;较多物质会直接冲到河中,堵塞河道,形成堰塞,引起溃堤,引发次生灾害,造成重大损失。

5 泥石流防治工程建议

重力侵蚀补给型泥石流主要是泥石流沟内的崩塌、滑坡等灾害发生后汇入沟道形成,致灾模式为溃决-冲毁、侵蚀-坍塌、爬高-堆积、冲积-淤埋,建议对重要滑坡、崩塌等物源体实施排水、削坡、支护和清除堆积体等防治工程。坡面侵蚀冲蚀补给型泥石流致灾模式主要为冲积-淤埋,其表现形式为斜坡残破积、分散工程弃渣松散物堆积体在降雨入渗作用下,沿坡面溜滑至沟道汇集并向下游运动,进而在下游开阔区域产生冲积-淤埋,建议在主沟道采用拦挡、排导防治工程措施。沟道侵蚀补给型泥石流物源主要是沟道内堆积物源起动,致灾模式为冲积-淤埋、侵蚀-坍塌,建议采用清淤、排导等防治措施。

6 结论

基于白龙江上游泥石流的形成条件,对241 条典型泥石流沟的成灾模式、致灾模式及防治特点进行总结分析,主要得出以下结论:

图11 溃决-冲击型Fig.11 Burst-erosion type

(1)白龙江中上游泥石流主要受控于地形地貌和断裂带,物源主要来源于千枚岩、炭质板岩、残坡积层、黄土等软弱致灾地层的崩塌、滑坡体,占物源体积总量的87%。众多巨型、特大型、大型滑坡体物源沿着坪定—化马断裂带呈条带状分布,物源分布与下伏基岩斜坡结构关系不大。区内泥石流面积多小于5 km2占比68.9%,主沟长度小于5 km 的占比75.5%、相对高差大于1 000 m 占74.3%,主沟床纵比降200‰~500‰占60.2%,受地形地貌影响显著。

图12 冲击-淤埋型Fig.12 Alluvial-silting type

(2)白龙江中上游泥石流按地貌特征分主要有沟谷型泥石流(占总数69.7%)和坡面型泥石流(占总数30.3%),沟谷型泥石流具有相对明显的形成区、流通区和堆积区,坡面型泥石流多形成于两条沟谷型泥石流中间的三角面区域,沟短坡陡,规模较小。

(3)白龙江中上游中泥石流按照固体物质补给方式划分泥石流成灾模式,主要分为重力侵蚀补给型、坡面侵蚀冲蚀补给型、沟床侵蚀补给型。重力侵蚀补给型物源主要为滑坡、崩塌、弃渣堆积等,重力侵蚀补给型可进一步分为高位滑坡、崩塌重力侵蚀补给型和普通滑坡、崩塌重力侵蚀补给型,重力侵蚀补给型占总数的71%;坡面侵蚀冲蚀补给型分为表层风化残坡积堆积物补给型、分散弃渣松散堆积物补给型,占总数的10%;沟床侵蚀补给型主要为沟床物源堆积物补给型,占总数的19%。

图13 爬高-堆积型Fig.13 Climbing-stacking type

图14 侵蚀-坍塌型Fig.14 Erosion-collapse type

图15 堰塞-次生灾害Fig.15 Barrier-secondary hazard type

(4)白龙江中上游泥石流的主要致灾模式为溃决-冲毁、冲积-淤埋、爬高-堆积、侵蚀-坍塌、淤埋-掩埋、堰塞-次生灾害6 种类型,其中溃决-冲毁、冲积-淤埋、爬高-堆积、侵蚀-坍塌发生在沟内,淤埋-掩埋发生在沟口,堰塞-次生灾害是沟内冲出大量物源后堵塞干流形成次生灾害。

图16 淤埋-掩埋型Fig.16 Silting-burying type

(5)重力侵蚀补给型泥石流主要致灾模式为沟内溃决-冲毁、侵蚀-坍塌、爬高-堆积、冲积-淤埋,建议采用排水、削坡、支护和清除堆积体等防治措;坡面侵蚀冲蚀补给型泥石流主要致灾模式为沟内冲积-淤埋,建议在主沟道采用拦挡、排导防治工程;沟道侵蚀补给型泥石流物致灾模式为冲积-淤埋、侵蚀-坍塌,建议采用沟道清淤、排导防治措施。