IKAP 理论指导的延续性护理对老年脑梗死患者生活质量的影响

2022-12-30李小燕陈晓霞

李小燕 陈晓霞

赣州市赣县区人民医院神经内科,江西赣州 341100

老年脑梗死属于致残率、致死率均较高的缺血性脑血管疾病,近年来随着医疗技术及科技水平的不断发展,其患病率逐渐下降,但治疗后仍伴随不同程度的吞咽、语言、运动障碍,且老年患者症状较为明显,影响患者日常生活、活动能力及生活质量,因此,院外有效的延续性护理方式是保证患者预后的关键[1]。目前临床针对老年脑梗死患者多予以常规性院外延续性指导,可在一定程度上帮助患者提升疾病认知,降低消极情绪。但老年患者恢复周期较长,长此以往,患者依从性、信心及健康信念均会降低,造成康复效果欠佳[2,3]。信息-知识-信念-行为(information-knowledge-attitude-practice,IKAP)理论的延续性护理是以互联网平台为媒介、以患者为中心、以健康信念为动力、以知识为理论基础、以行为转变为目标的一体化延续性教育模式,目前已在多个临床领域进行应用[4,5],但基于IKAP 理论对老年脑梗死进行延续性护理的相关研究较少,且对于是否能有效改善患者负性情绪,提升自我管理能力、肢体功能、生活质量,仍未见系统性报道。鉴于此,本研究探讨基于IKAP 理论的延续性护理对老年脑梗死患者肢体功能康复的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2020 年1 月至2022 年1 月于赣州市赣县区人民医院接受治疗的80 例老年脑梗死患者为研究对象,采用随机数字表法分为对照组和观察组,每组40例。纳入标准:①影像学诊断为脑梗死;②年龄≥60岁;③均伴随不同程度肢体功能障碍;④出院后可配合相应护理。排除标准:①伴随恶性肿瘤;②合并肝肾功能障碍;③合并严重器质性疾病;④伴随脑出血风险;⑤合并免疫功能障碍;⑥伴随认知障碍。对照组中,男22 例,女18 例;年龄61~78 岁;平均(67.56±3.25)岁;发病至就诊时间3~11h,平均(7.25±1.12)h;梗死位置:基底节区22 例,颞叶11例,顶叶7 例。观察组中,男24 例,女16 例;年龄62~77 岁;平均(67.99±3.19)岁;发病至就诊时间3~10h,平均(7.10±1.05)h;梗死位置:基底节区20 例,颞叶12 例,顶叶8 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经赣州市赣县区人民医院伦理委员会审批同意(伦理学审批号:ZZUIRB20220620),患者签署知情同意书。

1.2 方法

出院后,两组患者均开展为期45d 的院外护理,护理结束后,返院复查。对照组接受常规院外延续性指导,于患者出院前,结合患者实际情况,对患者及其家属进行疾病健康宣教,进行注意事项指导、饮食及运动指导、心理疏导等,并发放健康手册,以1 次/周的频率对患者进行电话随访,答疑解惑,并纠正患者错误疾病认知及干预措施。

观察组在对照组基础上,接受IKAP 理论的延续性护理,在患者出院前,建立微信群及微信公众号,由患者家属进行添加,并组建延续性护理小组,包括1 名主治医师、1 名护士长各、3 名责任护士。IKAP理论的延续性护理具体如下。①信息:小组成员在患者出院前,对患者相关信息进行收集,如生活作息习惯、疾病恢复情况、生理及心理状况、家庭环境及社会关系等,并针对其患病后的心理状态进行了解,认真、耐心倾听,帮助缓解不良情绪,引导积极了解疾病知识。在提升患者疾病认知的基础上,缓解消极情绪,鼓励患者出院后,积极接受延续性护理等,同时依据患者信息制定针对性护理方案。②知识:患者出院后,由小组成员按照1~2 次/周的频率在微信公众号或微信群内推送疾病知识,由家属依据患者实际情况,选择性地与患者共同学习;以1 次/周的频率,由小组成员对患者进行语音、视频随访,了解患者情况,答疑解惑,并为患者进行健康宣教,宣教内容主要针对老年脑梗死发病机制;介绍遵医用药的必要性、重要性,出现不良反应要及时复检;指导患者通过上下肢运动(屈伸肘、高举胳膊、伸直双腿等)促进神经功能恢复;指导患者进行日常生活训练(洗漱、吃饭、穿衣等)及饮食指导(低盐、低脂、低脂肪,多纤维、维生素及叶酸)。在干预期间,依据上述干预流程,不断循环、递进,加深患者认知及自我管理效能。③信念:以2次/周的频率,对患者及其家属进行电话随访,了解患者心理及生理多方面情况,评估患者依从性。对于依从性较差者,由小组成员组织开展群体视频讲座,提升患者自我管理效能及自我管理责任感,并在讲座结束后对各患者情况进行针对性分析,帮助患者提升健康信念、治疗信心,促进患者信念感的有效提升;④行动:在提升患者信念感的同时,不断帮助患者提高遵医性,在提升患者信心的基础上不断增加患者行动力,通过不断引导及干预,促进患者养成积极主动接受脑梗死康复治疗的意识,提升配合度及自我管理能力。

1.3 观察指标

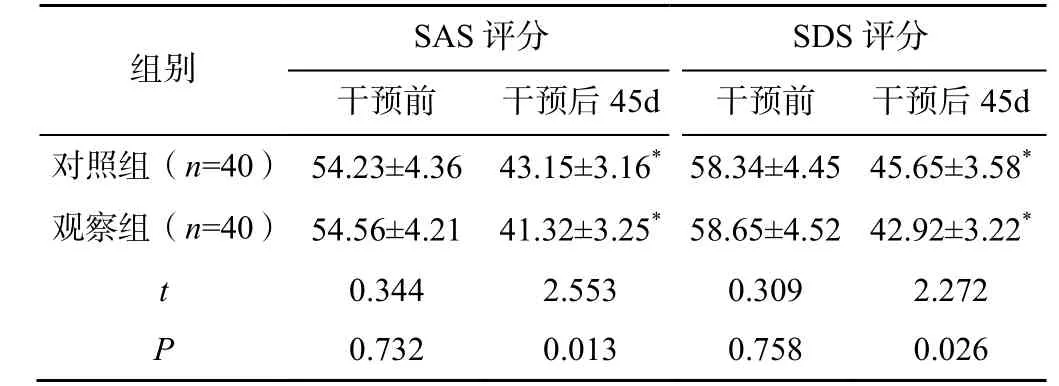

1.3.1 负性情绪 通过焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS)、抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS)对患者情绪状态进行评估,SAS(克隆巴赫系数为0.931)以50 分为参考值,50~59 分为轻度焦虑,60~69 分为中度焦虑,≥70 分为重度焦虑[6];SDS(克隆巴赫系数为0.86)参考值为53 分,53~62 分为轻度抑郁,63~72 分为中度抑郁,>72 分为重度抑郁[7]。

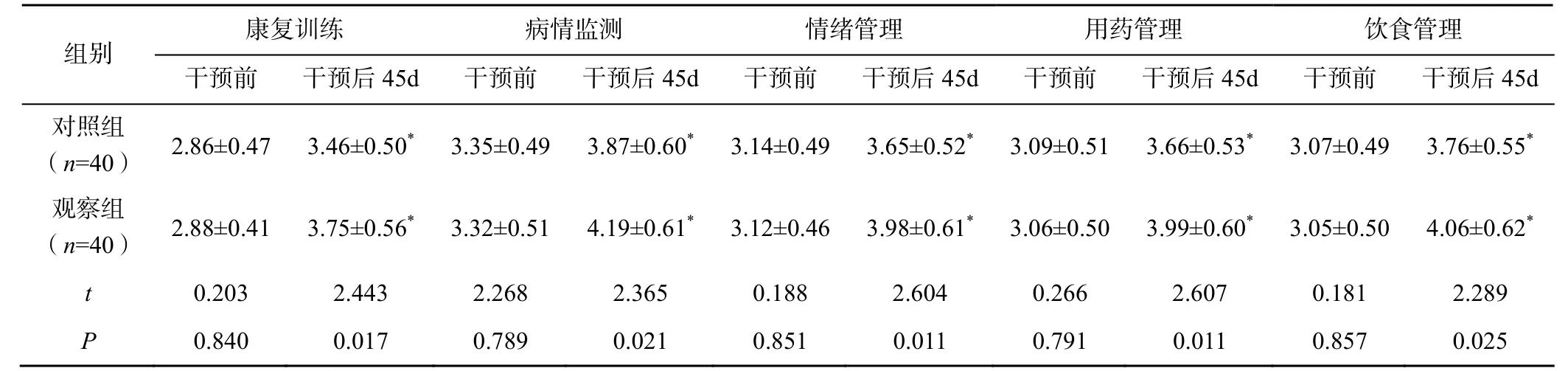

1.3.2 自我管理能力 通过脑血管病自我管理量表(克隆巴赫系数为0.908)评估两组患者的自我管理能力。量表共33 个条目,采用5 级评分法,各条目均为1~5 分,可分为5 个维度,分别为康复训练、病情监测、情绪、用药及饮食管理,各维度按平均分(5 分)计算[8]。

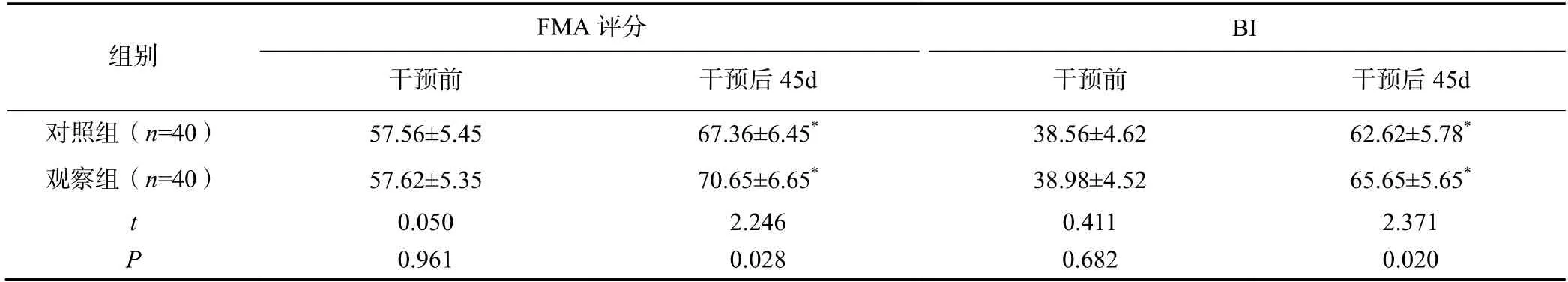

1.3.3 肢体功能 采用 Fugl-Meyer 运动功能(Fugl-Meyer assessment scale,FMA)、Barthal 指数(Barthel index,BI)对两组患者肢体功能进行评估,BI 量表(克隆巴赫系数为0.98)评估患者日常生活活动能力,0~20 分为生活完全不可自理,20~40 分为生活基本不能自理,40~60 分为生活基本可自理,>60 分为生活可自理[9];FMA(克隆巴赫系数为0.98)评估患者运动功能,<50 分为严重障碍,50~84 分为明显障碍,85~95 分为中度障碍为,96~100 分为轻度障碍,得分越高说明运动功能越好[10]。

1.3.4 生活质量 通过生活质量简明调查表(MOS item short from health survey,SF-36)评估患者生活质量,调查表(克隆巴赫系数均>0.8)由中山医科大学修订,共包含8 个维度,分别为社会及生理功能、情感及生理职能、精神及总体健康、躯体疼痛、活力,各维度分值均为0~100 分,得分越高说明患者生活质量越高[11]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0 统计学软件对数据进行处理分析,计量资料以均数±标准差()表示,组间及组内负性情绪、自我管理能力、肢体功能、生活质量分别用独立样本t检验及配对样本t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 负性情绪比较

干预前,两组患者的SAS、SDS 评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。干预后45d,两组各评分均较干预前降低,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者负性情绪比较(,分)

表1 两组患者负性情绪比较(,分)

注:与同组干预前比较,*P<0.05

2.2 自我管理能力比较

干预前,两组患者的康复训练、病情监测、情绪、用药及饮食管理评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。干预后45d,两组各评分均较干预前提高,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者自我管理能力比较(,分)

表2 两组患者自我管理能力比较(,分)

注:与同组干预前比较,*P<0.05

2.3 肢体功能比较

干预前,两组患者BI、FMA 评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。干预后45d,两组FMA、BI 评分均较干预前提高,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者肢体功能比较(,分)

表3 两组患者肢体功能比较(,分)

注:与同组干预前比较,*P<0.05

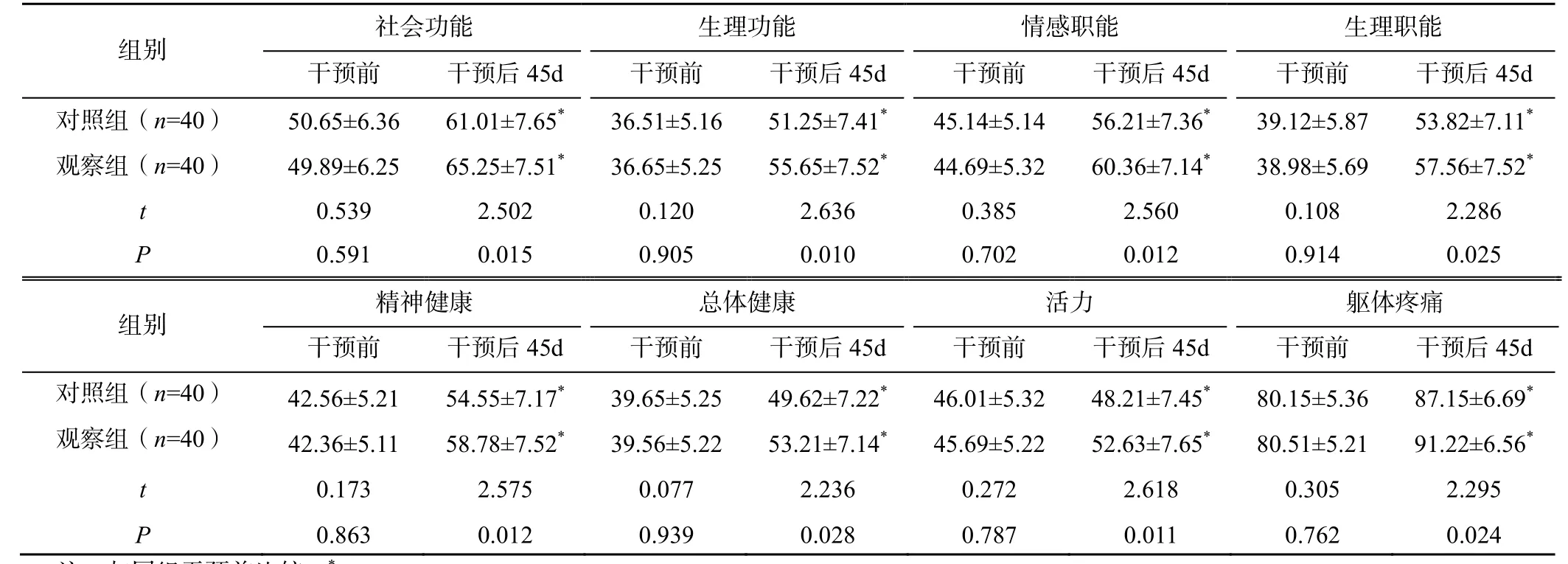

2.4 生活质量比较

干预前,两组患者的精神健康、总体健康、社会功能、生理功能、情感职能、生理职能、躯体疼痛、活力评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05),干预后45d,两组各评分均较干预前提高,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者生活质量比较(,分)

表4 两组患者生活质量比较(,分)

注:与同组干预前比较,*P<0.05

3 讨论

老年脑梗死患者治疗后,由于心理、生理等多方面因素,均可能导致患者在康复期内恢复能力下降,因此,为提升患者治疗效果及预后,帮助患者转变信念、协助患者建立康复信心是促进患者自我管理能力的关键,同样也是增加患者治疗积极性的重要手段[12]。本研究针对老年脑梗死患者基于IKAP理论进行延续性护理,应用效果显著。

3.1 对老年脑梗死患者负性情绪的影响

干预后45d,两组SAS、SDS 评分均较干预前降低,且观察组低于对照组,与季静等[13]相关研究结果类似,提示基于IKAP 理论进行延续性护理可帮助老年脑梗死患者提高健康信念,改善负性情绪。分析原因在于,老年脑梗死患者多伴有基础性疾病,且出院后会伴随不同程度的偏瘫,影响日常生活、活动能力,进而不断引发患者产生消极思想,治疗信心及信念逐渐减弱,对康复护理影响较大。基于IKAP 理论进行延续性护理以微信平台为媒介,在出院前对患者开展全面评估,以健康信念为动力,以知识为理论基础,以行为转变为目标的护理形式,为满足患者需求,展开积极、耐心的沟通,并疏导患者情绪及不良心理,缓解患者紧张、焦虑、不安等负性情绪,再通过疾病宣教,帮助患者提升疾病意识及认知,增加康复信心,建立坚定信念,积极、主动接受治疗及护理[14]。

3.2 对老年脑梗死患者自我管理能力的影响

干预后45d,两组患者的病情监测、情绪、用药、康复训练、饮食管理评分均较干预前提高,且观察组高于对照组,与谢晓虹[15]相关研究结果类似,提示基于IKAP 理论进行延续性护理可促进老年脑梗死患者自我管理能力提升。分析原因在于,老年脑梗死患者的良好依从性及自我管理能力是保证患者快速康复的关键,但康复期较长且伴随运动、语言等功能障碍,患者的自我管理意识及责任感会在长时间治疗中消耗殆尽,不良信念及态度等因素影响会导致自我管理能力逐渐降低,影响康复,而基于IKAP 理论进行延续性护理是在信息、知识、信念及行为结合的基础上,通过互联网完成的移动医疗方式,此种方式能够基于健康宣教、疾病知识、健康信念对患者进行反应影响,从而不断加深患者的自我管理责任感及能力,为进一步康复护理奠定良好的行动基础[16]。

3.3 对老年脑梗死患者肢体功能的影响

干预后45d,两组患者的FMA、BI 评分均较干预前提高,且观察组高于对照组,与杜留铭[17]相关研究结果类似,提示基于IKAP 理论进行延续性护理可促进老年脑梗死患者肢体功能恢复。分析原因在于,老年脑梗死患者出院后,多伴有不同程度的偏瘫,影响患者肢体运动功能及日常生活活动能力,基于IKAP 理论进行延续性护理是结合信息、知识、信念及行为结合一体化的互联网信息干预方式,在提升疾病知识、改善信念的同时,指导患者开展屈伸肘、高举胳膊、伸直双腿等训练,指导患者洗漱、吃饭、穿衣等训练;指导低盐、低脂、低脂肪,多纤维、维生素及叶酸等饮食,进而促进肢体功能的进一步恢复[18]。

3.4 对老年脑梗死患者生活质量的影响

干预后45d,两组患者的社会功能、生理功能、情感职能、生理职能、精神健康、总体健康、躯体疼痛、活力评分均较干预前提高,且观察组高于对照组,与赵少敏[19]相关研究结果类似,提示基于IKAP 理论进行延续性护理可明显改善老年脑梗死患者生活质量。分析原因在于,基于IKAP 理论进行延续性护理不仅结合了互联网,而且将信息、知识、信念及行为形成一体化,实现了护理管理的程序化及优质化,通过微信群或微信公众号媒介,在根本上确保健康教育的延续性,同时打破了文字的局限性,采用视频、图文及电话相结合的方式,在改善患者信念的同时,促进去行动力的提升,由此满足患者多方面需求,促进多方面生活指标的综合性提升[20]。

综上所述,基于IKAP 理论进行延续性护理可促进老年脑梗死患者不良情绪的改善,提高自我管理能力,改善肢体功能,促进生活质量的提升。