着手建设中国特色福利国家,是现代化的最后冲刺

2022-12-29蔡昉

随着中国开启全面建设社会主义现代化国家的新征程,着眼和立足于促进全体人民共同富裕,民生事业也进入一个更高的境界,即从顶层设计出发全面统筹社会保障、社会救助、劳动力市场制度以及其他基本公共服务供给,把全体人民无一遗漏地纳入社会福利和安全网。鉴于世界上主要的现代化国家都或早或晚地建立起福利国家制度,而我们的现代化将具有诸多中国特色,我把面临的这一重要任务叫作“建立中国特色福利国家”。

从国际经验来看,建立与现代化相适应的福利国家是一个必然的要求,具有一定的规律性。对中国“以全体人民共同富裕为目标,以共享发展为理念”的现代化过程来说,这既是在更高发展阶段体现现代化本意的最高目标,也是在现代化的最后冲刺阶段,为了加强社会保护以避免遗漏任何一个群体的最后手段。

一个值得参考的有益经验是,经济史上,当英国和美国在经济发展遭遇陷入困境的危险时,正是由于分别建立起福利国家,这两个当时最重要的经济体的发展才得以持续。可以说是福利国家挽救了它们。

1937年和1938年,经济学家凯恩斯和阿尔文·汉森分别在英国和美国各做了一个演讲,同时警告停滞的人口增长将导致经济衰退的灾难性后果,即导致“长期停滞”。他们不约而同地指出,改善收入分配、实施再分配、扩大公共支出以及增加社会福利项目等措施或许可以使经济发展避免预期的恶果。

在这两个重要演讲之后,凯恩斯主义经济理论开始盛行,相关的经济社会政策也获得美国和英国决策者的青睐。最具标志性的历史事件分别是美国从20世纪30年代开始实施的罗斯福新政,特别是其中建立社会保障体系的内容,以及英国在战火中诞生的《贝弗里奇报告》——英国作为一个福利国家便是依此而建立。

第二次世界大战之后,英美社会福利的扩大、工会作用的增强、各种职业阶级壁垒的拆除、更多人获得教育机会等一系列再分配政策措施造就了庞大的中产阶级,遏止了收入分配状况恶化,凯恩斯和汉森所担忧的长期停滞现象并没有出现。但随后发生的事件也从反面提供了惨痛的教训。建立福利国家的倾向从20世纪80年代初开始在英美两国都被改变,已经确立的诸多政策也遭到大幅度的削弱。时任美国总统里根和英国首相撒切尔上台后,接受了新自由主义经济学的教义,实施了一系列私有化和去福利化的改革,中产阶级的黄金时代从此一去不返,其恶劣影响一直延续至今。

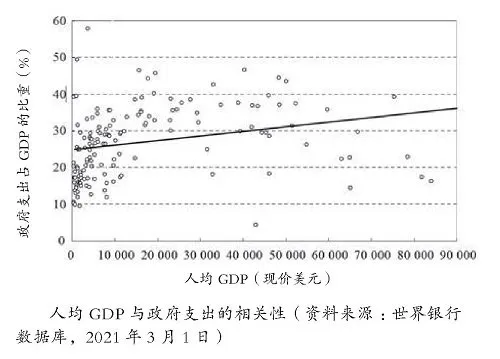

正面的经验和负面的教训都说明,建设一个现代化国家,既要以分享性的经济发展模式进行过程的保障,也需要政府积极推进现代福利国家的建设,达到最终的目标。如下图所示,我们以政府提供产品和服务相关活动的现金支出占GDP(国内生产总值)的比重作为一个国家社会福利水平的代理指标,观察其与人均GDP(即经济发展水平)之间的关系。从图中可以看到显著的正相关关系,即随着人均收入的提高,社会福利水平也趋于提高。

更有针对性地来看,在人均GDP从1万美元到2.3万美元期间,恰好也是中国从目前的发展阶段到2035年所要达到的发展阶段期间,社会福利水平提高最为迅速,且总体达到了应有的高度。在拥有极高人均收入的国家,社会福利水平至此可以说已经达到饱和,不再有必要继续提高。

未来的中国将在新一轮科技革命、更高版本的经济全球化以及人口老龄化的背景下发展,这些变化着的过程无论是有利于经济增长(如科技进步和全球化),还是不利于经济增长(如老龄化),都不具有自然而然地解决收入分配和基本公共服务覆盖全部人群的涓流效应。相反,法国经济学家托马斯·皮凯蒂以其著名公式r>g所揭示的资本收益增长始终快于经济增长(从而快于劳动报酬增长)这一现象,反倒被长期的历史数据一再证明。

因此,必须从国家治理的层面出发建成中国特色福利国家,以相关的制度安排作为实现共享发展的根本保障和潜在脆弱群体面临风险的最后屏障。新冠肺炎疫情的全球大流行及其造成的经济社会影响,再次证明未来各种风险将成为中国置身其中的发展常态。无论是在正常的发展过程中,还是在遭遇各种预料到和难以预料的冲击时,对社会所有群体的基本保障都是必需的。

应对传统类型的经济周期带来的冲击,人们理所当然地认为是宏观经济政策(特别是货币政策和财政政策)的责任。然而,宏观经济政策手段更擅长进行的是逆周期调节,在宏观层面和取向上把握更佳。在社会层面对个人进行完美保护,唯有依靠社会福利制度的功能。

此外,经济衰退、金融危机和其他周期性冲击一旦发生,则不能轻易予以浪费。既要进行逆经济周期调节,又要让创造性破坏发挥作用,如同消除肌体中的痼疾一样,去除经济系统中的不健康因素,形成生产要素的重新组合,方能有凤凰涅槃般的创新产生,这必须有牢固的社会安全网兜底。

综上所述,在推动建设中国特色福利制度的问题上,我们需要遵循两个原则:其一,全社会覆盖,传统基本公共服务的供给方式要相应调整;其二,政府主导,通过顶层设计形成清晰的路线,稳步向前推进,以避免在福利国家形成过程中各利益主体间无尽地讨价还价、社会交易费用过高和权力冲突导致的风险。

根据党的十九大报告提出的“在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展”的总体要求,我们对中国特色福利国家应该具有的“四梁八柱”框架做了一个粗线条的描画,提出建立健全的路径建议:

首先,建立健全包括各种社会保险以及最低生活保障制度等社会救助在内的统一的社会保障制度体系,充分体现社会共济性,不断提高普惠性。其次,建立和规范各种劳动法规确定的有关劳动者权益和劳资关系的社会机制,即劳动力市场制度,使其充分体现劳动力要素与其他生产要素相比的特殊性,是把人本身作为保护对象的关键。要发挥最低工资、集体协商、劳动合同等相关劳动力市场制度的作用。再次,国家提供各种基本公共服务,实现人群的全覆盖和服务内容的不断扩展,包括延伸到学前教育阶段和高中教育阶段的义务教育、面向全体城乡居民的公共卫生和医疗服务、旨在降低生育、养育和教育孩子成本的相关公共服务,特别是托幼服务、包括职介和培训在内的公共就业服务,以及保障性住房等方面服务的全面保障。最后,作为国家提供各种社会福利的有益补充,慈善事业需要形成合理的体系和有效的运营机制。

2021年4月20日,国家发展和改革委员会等21个部门发布了《国家基本公共服务标准(2021年版)》,明确了国家基本公共服务具体保障范围和质量要求,再次宣示了享有基本公共服务是公民的基本权利,保障人人持续享有基本公共服务是政府的重要职责。该文件的颁布实施是建设中国特色福利国家的一个重要步骤。