义例注《选》:论李善注引书为证的方法

2022-12-28黎思文

黎 思 文

(华南师范大学 文学院, 广州 510006)

《文选》(以下简称《选》)李善注将胎息于《左传》的“凡例”移植到阐释语源和揭示作者创作构思的注释系统之中,成为唐代注疏的一大典范。在结束战乱、统一南北之后,隋唐统治者颇为重视古籍整理等文化建设工作,访购天下图书藏之秘阁,并集合诸儒校定经史。因此,大量尚未亡佚的别集、类书、经学解释和史书修撰的先例可供李善利用,但他仍然有三大难题需要解决:一是要面对《选》文,处理作者的祖述问题和影响问题;二是要面对单篇旧注,协调正文与注文之间的矛盾;三是要构建自己的注释体系,防止赘冗和无序。为此,李善旁参经史之学的“凡例”“史例”模式,在注《选》过程中自述解释规范,并屡屡标明“他皆类此”,以义例统摄全书。

关于李善注例,清朝和现代“文选学”者已有许多总结和研究。(1)张云璈:《选学胶言》,载《四库未收书辑刊》八辑,第三十册,北京出版社,2000,第162页;钱泰吉:《曝书杂记》,载《丛书集成初编》,商务印书馆,1939,第75页;高步瀛:《选学纲领》,《东北丛刊》1930年第11期;李详:《李善文选注例》,《制言月刊》1939年第50期;李维棻:《〈文选〉李注纂例》,《大陆杂志》1956年第12卷第7期;黄永武:《〈昭明文选〉李善注摘例》,《中山学术文化集刊》1970年第5期;金少华:《李善引书“各依所据本”注例考论》,《文史》2010年第4辑;黄鸿秋:《〈文选〉李善注避重考》,《文史》2020年第1辑。譬如,清人张云璈对“李氏注一定之例”的概括重在聚焦李注旧貌,钱泰吉则将散见各篇的“李氏《文选注》自明注例”“录之以为注释古书之法”(2)钱泰吉:《曝书杂记》,载《丛书集成初编》,第75页。。然而,随着各种注例说的产生,李注义例的内涵被模糊化,外延被扩大化。高步瀛《选学纲领》、王礼卿《〈选〉注释例》等繁芜的注例分类往往以非例为例、以非凡为凡。另外,现代注例研究措意于李善注某一义例的详细考索,对李注义例的边界、适用情况和解释思路缺乏深入探讨。本文拟从依例注《选》的角度,考察李善注引书的背景、方法、困境和权变。

一、“引文为证”与“从省避复”:李善注例的理论逻辑

“义例”,又称“凡例”,通常是用“凡”字领起某类条例,总括编撰策略和著述原则。早在魏晋时期,经籍注疏就已出现了以“凡”为某类规律作结的现象。以王弼为例,其《周易注》曰:“凡言上行,皆所之在贵也。虽不当位,不害用狱也。”(3)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,中华书局,1980,第322页。又《周易略例》曰:“凡言无咎者,本皆有咎者也,防得其道,故得无咎也。”(4)同上书,第615页。为消弭《春秋》与《左传》的矛盾,建构古文经学的解经理论,杜预提出“经承旧史”和“三体五情”说,将“五十凡”作为解释《春秋》的根本准则:“其发凡以言例,皆经国之常制,周公之垂法,史书之旧章。仲尼从而修之,以成一经之通体。”(5)左丘明传,杜预注,孔颖达正义:《春秋左传正义》,载《十三经注疏》,北京大学出版社,1999,第14页。至于发凡起例的方法,简言之可称为总举凡例法和随文发凡法。(6)参见冯浩菲:《中国训诂学》,山东大学出版社,1995,第544页。前者或作专书释例,别为数卷;或作专文释例,置于卷首。此种方法条理明晰,方便读者解其大要。后者即在注释过程中,以“凡”和“皆”等字眼揭举普遍规律,这也是李善注所用的方法。随文发凡显得较为松散琐碎,不似总举凡例纲举目张。然其发凡紧扣原文,每条义例均有具体佐证,为“他皆类此”提供了依例推广的范式。李善将注释附于正文之下,旋即详细阐发义例,基本界定了其适用范围,为义例注《选》进行理论准备。

首先,李善博采汉晋以来篇章注释的精华,将“引文为证”广泛运用到集部注释中。以引书为主的征引式训诂(7)参见王宁、李国英:《李善的〈昭明文选注〉与征引的训诂体式》,载赵福海主编《文选学论集》,时代文艺出版社,1992,第56-57页。是李善注区别于汉魏六朝其他篇章和总集注释的独特训诂模式。与汉唐章句、传注不同,李善注不再局限在“以经证经”的狭小圈子,同时也摆脱了说解、串讲、考证式注释手段的束缚。它以引证为训诂的第一要义,通过对语典来源的呈现揭示作者的创作祖述和思想意图,而注音释义已落入第二义矣。

第一,“举先明后”是李善注释体系中最主要的规范。所谓“举先明后”,是指引前人诗文证后人诗文,义例见卷一班固《两都赋序》:“或曰:赋者,古诗之流也。”李善注:“诸引文证,皆举先以明后,以示作者必有所祖述也,他皆类此。”(8)萧统辑,李善注:《宋尤袤刻本文选》卷一,第1册,国家图书馆出版社,2017,第78页。换言之,注家通过对文学语言的溯源,揭示作家的创作机制和思想状态,达成事义兼释的理想目的。这种阐释语源的模式与汉魏六朝士人的文学阅读和知识习得有莫大关系。

《文心雕龙》云“明理引乎成辞,征义举乎人事”(9)刘勰著,范文澜注:《文心雕龙注》,人民文学出版社,1958,第614页。,折射出中古时期隶事用典的炽盛风气。当时的文人往往采捃经史,援古证今,在有限的文学空间内,利用故事寄寓意义。比如潘岳《西征赋》以宏阔的体制描绘出商周至西晋漫长的历史画卷,文中仅《汉书》故事就引用了百余次。不仅如此,汉魏六朝作者自觉模仿经典文本,创作京都赋、述志赋、拟古诗等。如江淹《杂体诗三十首》既因袭其文,又效仿其体,李善几乎可以逐字逐句推流溯源。拟诗凸显陆平原的羁宦主题,李善便主要引据陆机《赴洛道中作》和《吴王郎中时从梁陈作》作注,较大程度还原了江淹的创作过程,勾连起拟诗与原诗在诗学风格上的内在联系。

“举先明后”对集部注释产生了深远影响,成为唐代以后最为通行的诗歌笺注体例。故此,四库馆臣批评孙之騄《玉川子诗集注》“《客答蛱蝶》一首,引罗隐诗以释黄雀字,不顾其人之在仝后,亦未免失检矣”(10)永瑢等:《四库全书总目》,中华书局,1965,第1534页。,又称吴兆宜《玉台新咏笺注》“多以后代之书,注前代之事,尤为未允”(11)同上书,第1735页。。不过,自铸新词在汉魏六朝并不罕见。在这种情况下,与其“举先明后”探求作者之祖述,不如反其道而行之,通过“引后明前”揭示所注文本的影响和意义。

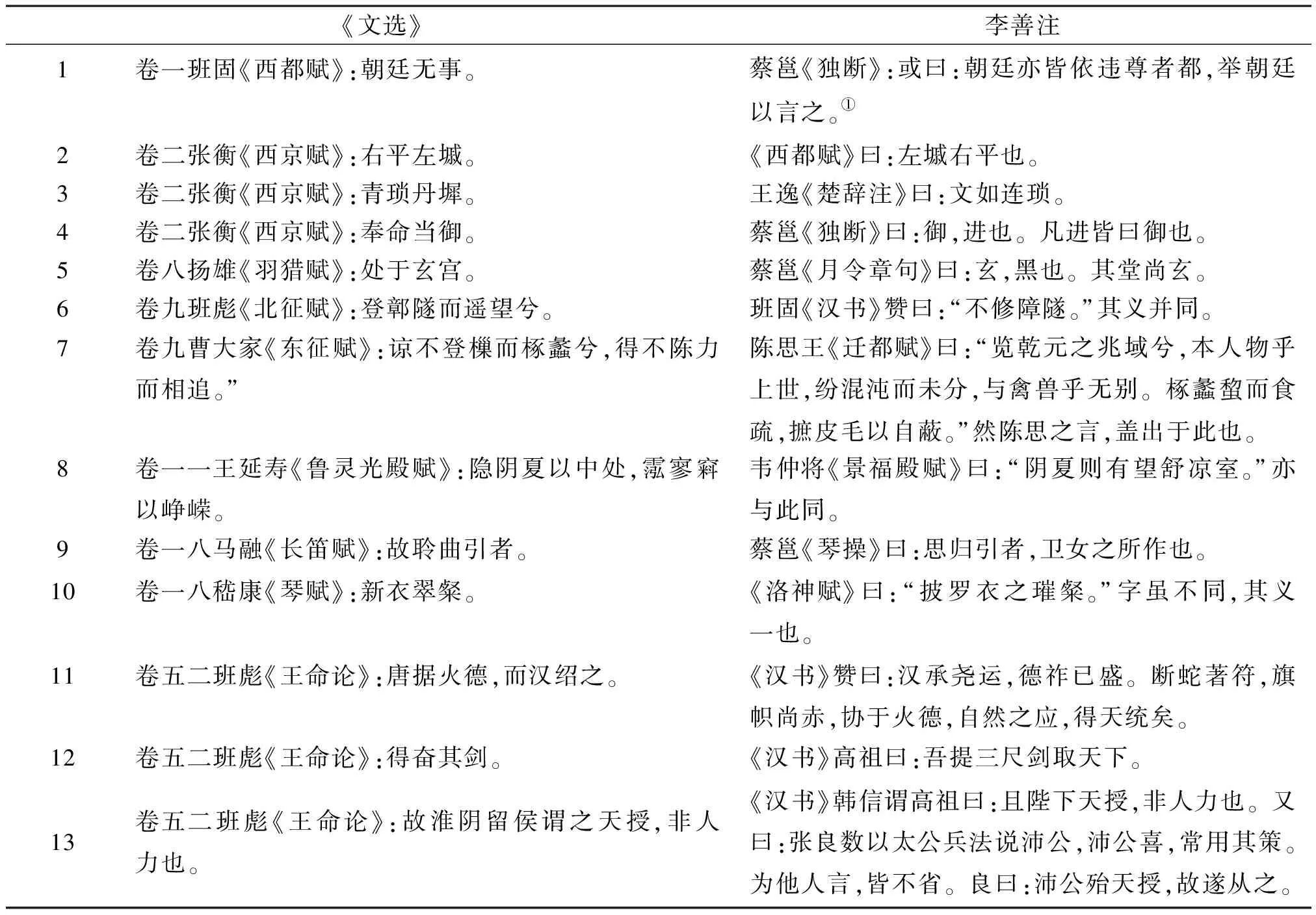

第二,李善注兼用“引后明前”注,证明被注对象的义涵为后人所普遍接受。卷一班固《西都赋》云:“臣窃见海内清平,朝廷无事。”李善注曰:“诸释义或引后以明前,示臣之任不敢专,他皆类此。”(12)《宋尤袤刻本文选》卷一,第1册,第82页。引后人诗文注释前人诗文,这本是与“举先明后”完全矛盾的引证方式,属于笺注之禁忌。对于历代奉若圭臬的原则,钱锺书在《谈艺录》中曾指出灵活变通的必要:“仅注字句来历,固宜征之作者以前著述,然倘前载无得而征,则同时及后人语,方能解会,则亦不宜沟而外之。”(13)钱锺书:《谈艺录》,三联书店,2019,第185页。在李善注中,此类情形数见不鲜(见表1)。

表1

“引后明前”的常见情形是待注文本与注释文本的时间距离相去未远。当无法准确寻找作者的祖述源头时,李善并不强加因果以曲成私说,而是参证在文章之学上精雅、在制度之学上精确的后代文本。如扬雄、马融、班固、张衡等述及的汉代礼乐制度,对于普通读者而言无疑过于专门,即便辞章之士理解起来也有难度。而蔡邕师从“博综旧仪,立汉制度”(14)范晔撰,李贤等注:《后汉书》,中华书局,1965,第3101页。的太傅胡广,又心识汉事、妙操音律,其《独断》“采前古及汉以来典章制度品式称谓,考证辨释,凡数百事”(15)武秀成、赵庶洋校证:《玉海艺文校证》,凤凰出版社,2013,第808页。,对于探究汉代的礼制、文体等价值极为重要,其创作在汉魏文风转变中起了推波助澜的作用。(16)跃进:《蔡邕的生平创作与汉末文风的转变》,《文学评论》2004年第3期。于班固《典引》下题“蔡邕注”,也可见出李善对蔡邕的肯定与尊崇。

之所以于《西京赋》“右平左墄”注引班固证张衡、“青琐丹墀”注引王逸证张衡、《北征赋》《王命论》注引班固证班彪,是因为前后两者在文本结构和思想内涵上均具有密切联系。张衡“拟班固《两都》,作《二京赋》”(17)同①书,第1897页。,在结体构篇和“劝百讽一”方面完全模仿《东都》《西都》确立的京都赋写作范式。而班固“以彪所续前史未详,乃潜精研思,欲就其业”(18)同①书,第1333页。,其“汉绍尧运”的修史纲领渊源于乃父班彪《王命论》“汉德承尧”的著述宗旨。对于李善注引班证张、引王证张的做法,何焯曾提出疑义:“班、张相去未远,如何引以为注,况王叔师更在张后耶?”(19)何焯著,崔高维点校:《义门读书记》下册,中华书局,1987,第861页。但在熟稔李注义例的张云璈看来,由于王逸注发明“琐”字文义,故李善用之:“李氏于《两都序》中说例云:‘诸释义或引后以明前,示臣不敢专,他皆类此。’则此以叔师语证平子文,正此例。”(20)张云璈:《选学胶言》卷二“王逸《楚辞注》”条,载许逸民主编《清代文选学名著集成》第7册,广陵书社,2013,第349页。

“引后明前”的诸释义加上李善本人的诠释,提示前文与后文在表意层面的一致性,为“举先明后”提供了反向佐证。在数量庞大的“举先明后”注释中,李善的通常做法是引证前代语典、事典,帮助读者体会后代作者的构思过程和情感指向。从这个角度而言,“引后明前”与从古至今、从前往后的阅读习惯正好相悖。因此,“其义并同”“亦与此同”“其义一也”等备注和补充提供了一种反常的阅读路径,并弥补了单一注例的固有缺陷。比如,班彪《北征赋》“登鄣隧而遥望兮”,李善注引班固《汉书》赞曰“不修障隧”。毫无疑问,班彪用辞绝非出自《汉书》,李善注以“其义并同”说明不敢专用自己的话语来解释,从而提醒读者注意前、后二文意旨的共通之处。

“引后明前”例被李善当作自述注例贯穿到全书中。根据李注义例,“(臣)善曰”区隔前人旧注和本人补注。在传钞和刊刻过程中,“善曰”或脱或衍,导致难以明确哪些是旧注,哪些是李善注。黄侃《文选平点》“西京赋薛综注”条云:“综注与善,今刊本时亦相乱,凡有旧注者皆然。”(21)黄侃平点,黄焯编次:《文选平点》,上海古籍出版社,1985,第10页。从尤袤本《选》李善注引班固《幽通赋》曹大家注及《汉书》旧注来看,“善曰”完全脱落,而其中部分注释明显不是曹大家所引。如“系高顼之玄胄兮”注:“曹大家曰:系,连也。胄,绪也。高,高阳氏也。顼,帝颛顼也。言己与楚同祖,俱帝颛顼之子孙也。水,北方。黑行,故称玄也。《家语》孔子曰:颛顼者,黄帝之孙,昌意之子也。曰高阳,配水也。”(22)《宋尤袤刻本文选》卷一四,第4册,第117页。“保身遗名,民之表兮”注:“曹大家曰:言人生能保其身,死有遗名,民之表也。《庄子》曰:可以保身,可以全生。《家语》孔子曰:凡上者民之表。”(23)同上书,第135页。《孔子家语》最早著录于《汉书·艺文志》,在孔安国写定之后长期家传,直到王肃为之作注才行之于世,那么以《家语》注《幽通赋》不可能出自曹大家之手。又如“妫巢姜于孺筮兮,旦算祀于契龟”注:“杜预曰:敬仲,陈公子完也。《左氏传》王孙满曰:周卜世三十,卜年七百,天所命也。”(24)同上书,第128页。曹大家无论如何不可能征引杜预《春秋左传集解》。但在奎章阁本中,所引《家语》、“杜预曰”均被注明是“善曰”,与李善注例亦合。

实际上,“引后明前”的注释规范传承有序,并未湮没无闻。如宋李壁笺注王安石诗卷四○《送望之赴临江》“黄雀有头颅,长行万余里”,注引黄庭坚《黄雀》诗“头颅虽复行万里”(25)王安石撰,李壁注:《王荆文公诗李壁注》,上海古籍出版社,1993,第1770页。;卷四六《韩信》“将军北面师降虏,此事人间久寂寥”,注引山谷《淮阴侯》“功成千金募降虏,东面置坐师广武。虽云晚计太疏略,此事亦足垂千古”(26)同上书,第2047页。。前后语典来历并同,且诗意相类。如此引后注前,不仅疏通了语意,还使人领悟到江西诗派的“脱胎换骨”之法。(27)参见钱锺书:《谈艺录》,第185-186页。又如清陈士珂《韩诗外传疏证》所引文证,既有在韩氏前者,也有在韩氏后者,还有事虽异而文则同者。张映汉在序中论其书说:“盖亦李氏之遗意,大抵周末洎汉初诸子,据事类义,多从同同。”(28)四库未收书辑刊编纂委员会编《四库未收书辑刊》第9辑,第1册,北京出版社,1998,第400页。又如清吴之騄《孝经类解》“中于事君”,引《曲礼》经文及史传所载文天祥起兵入卫故事。(29)四库全书存目丛书编纂委员会编《四库全书存目丛书》经部第146册,齐鲁书社,1997,第159-160页。又如清汪辉祖《元史本证》“正名”,“或举先以明后,或引后以定前,无证见则弗与指摘”。(30)汪辉祖撰,姚景安点校:《元史本证》,中华书局,2004,“自序”第3页。由此可见,李善的“引后明前”渗透到集部注释之外,逐渐成为宋代以后经史子集古书注释的惯例。

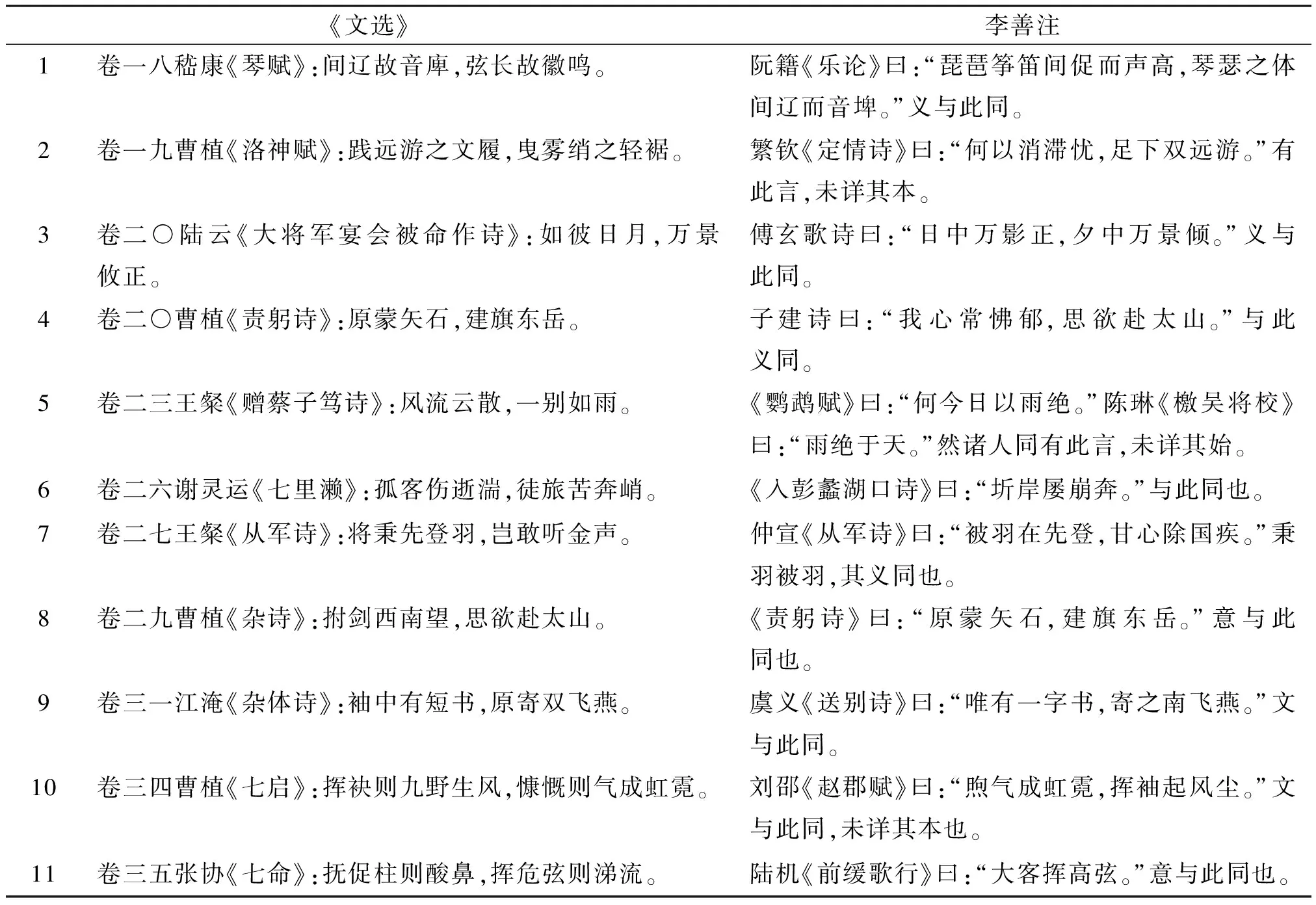

第三,李善用“转以相证”或“转以相明”印证同代文本的生产环境。卷一一何晏《景福殿赋》曰:“温房承其东序,凉室处其西偏。”李善注:“卞兰《许昌宫赋》曰:则有望舒凉室,羲和温房。然卞、何同时,今引之者,转以相明也。他皆类此。”(31)《宋尤袤刻本文选》卷一一,第3册,第211页。又卷一八嵇康《琴赋》曰:“若次其曲引所宜,则广陵止息,东武太山。”李善注:“然引应及傅者,明古有此曲,转以相证耳,非嵇康之言出于此也。它皆类此。”(32)《宋尤袤刻本文选》卷一八,第5册,第77-78页。从时序上说,“转以相证”和“转以相明”都可以归入“举先明后”例或“引后明前”例,因为在严格意义上此文与彼文的同时存在是几乎不可能的状况。但是,李善注所谓的引先证后、引后证前、同代相证显然不是简单基于时间逻辑的考量。因为无法起作者于地下,被注文本的真实意旨只能间接依靠引证文本体现出来。要达到注与被注的契合状态,就不能寄希望于使用一个标准裁量一切问题。通过对义例本义的辨析,李善界分了相邻概念,建构起比较完整的引证体系。

具体而言,李善注的“举先明后”是揭示祖述关系,“引后明前”重在解决前人文献不可征的困难,而“转以相证”要阐明的是同时代文人(包括本人)的语辞习惯和创作风气。如表2所示。

表2

在“转以相证”和“转以相明”注中,李善不避繁琐增添了诸如“义与此同”“未详其始”等说明性注释,这种与“引后明前”相似的补释同样在提醒读者注意该处注文的特殊之处。如卷一九曹植《洛神赋》曰:“践远游之文履,曳雾绡之轻裾。”李善注:“繁钦《定情诗》曰:何以消滞忧,足下双远游。有此言,未详其本。”(33)《宋尤袤刻本文选》卷一九,第5册,第126页。“远游”本是一个常见词汇,在《论语》《楚辞》中均有出现。然《洛神赋》中的“远游”并非寻常意义上的远游,而指一种履鞋。鉴于赋中语辞的确切来历不明,李善转引大约同时的邺下文人繁钦与曹植进行诗赋互证。结合《定情诗》可知,“远游”乃魏晋的时尚服饰,李善注所引呈现了士人风尚与文学创作之间的紧密关系。又如卷二三王粲《赠蔡子笃诗》曰:“风流云散,一别如雨。”李善注:“《鹦鹉赋》曰:‘何今日以雨绝。’陈琳《檄吴将校》曰:‘雨绝于天。’然诸人同有此言,未详其始。”(34)《宋尤袤刻本文选》卷二三,第6册,第156页。王粲的诗讲述别离恨乱如风云流散无所定,如雨之降落不归云中。李善注所引祢衡、陈琳“雨绝”,语意明白晓畅,乃汉魏人常用语。因此,李善并未对“雨绝”进行释义,也未引魏晋之际文钦《降吴表》、潘岳《哀诗》、张载《述怀诗》等后人作品(其中皆有“雨绝”语)来证前人诗。综观上表的同代相证释例不难发现,相互参证的诗文分别引自建安(繁钦、刘劭、曹植、王粲)、正始(嵇康、阮籍)、太康(傅玄、陆机、陆云、张协)等同代文人。这些名士多分属邺下、竹林、“二十四友”等文人集团,在游宴、集会等场合不乏共咏和赠答之作,其所用典故和习语往往具有鲜明的时代特征。

在“未详其始”“前载无征”的情况下,依据“举先明后”—“转以相证”—“引后明前”的次序,李善引同时人语作注不失为最接近文心的办法。考察上述注例可知,李善建立了以引证为核心的文本阐释体系,通过纵向文本的渊源祖述和横向文本的平行比对,揭示待注文本可能的生成、接受过程及其与同代文本的互动情况。

其次,“从省避复”是李善为保障注文内部秩序而设置的逻辑原则。李善对全书注释进行了周密的空间布局,其“从省”义例形成一套闭环系统。为了解决语辞频出与注释重见的问题,李善通过配套使用“从上省”“从下省”“同注异引”(35)“所注对象和释文信息皆同而唯出处不同的注释,可称之为‘同注异引’。”见黄鸿秋:《〈文选〉李善注避重考》,《文史》2020年第1辑。等三种方式,折中注释诉求和阅读体验。

“已见(上文、某篇)”是李善注“从上省”的主要形式。当同一词语、故事、人名、地名、鱼鸟草木名等重见时,李善依例从上省略:

石渠,已见上文。然同卷再见者,并云已见上文,务从省也。他皆类此。(卷一班固《西都赋》:又有天禄石渠,典籍之府。命夫惇诲故老,名儒师傅。讲论乎六艺,稽合乎同异。)(36)《宋尤袤刻本文选》卷一,第1册,第99页。

娄敬,已见上文。凡人姓名皆不重见。余皆类此。(卷一班固《东都赋》:故娄敬度势而献其说,萧公权宜而拓其制。时岂泰而安之哉?计不得以已也。)(37)同上书,第114页。

诸夏,已见《西都赋》。其异篇再见者,并云已见某篇。他皆类此。(卷一班固《东都赋》:光汉京于诸夏,总八方而为之极。)(38)同上书,第120页。

诸夏,已见上文。其事烦已重见及易知者。直云已见上文,而它皆类此。(卷一班固《东都赋》:内抚诸夏,外绥百蛮。)(39)同上书,第126-127页。

栾大,见《西都赋》。凡人姓名及事易知而别卷重见者,云见某篇,亦从省也。他皆类此。(卷二张衡《西京赋》:于是采少君之端信,庶栾大之贞固。)(40)《宋尤袤刻本文选》卷二,第2册,第161页。

鸹鸨,已见《西都赋》。凡鱼鸟草木,皆不重见。他皆类此。(卷二张衡《西京赋》:鸟则鹔鷞鸹鸨,鴐鹅鸿鶤。)(41)同上书,第171页。

针对语汇、典故出现位置的不同,李善有意区分同篇再见、同卷再见、别卷再见者,以省称“已见上文”“已见某篇”的方式,帮助读者在浩繁卷帙中迅速锁定前文注释,省去翻检之劳。然考敦煌永隆本《西京赋》,已见上文者不乏复引之情形。如“顾临太液”,尤刻本、明州本、奎章阁本作“太液,已见《西都赋》”,敦煌本具详所出:“臣善曰:《汉书》曰:建章宫其北治太液池。”赣州本、建州本并同。又如同篇“渐台立于中央”,李善注本、六家注本依例从省“已见《西都赋》”,敦煌本、六臣注本不避重复再次征引《汉书》。论者或以此为李善注例未严之证并推断:“疑再见而复引者,皆初注至四注未及删改本,云已见上文或某篇者,始为订例后之定本。”(42)王礼卿:《〈选〉注释例》,载俞绍初、许逸民主编《中外学者文选学论集》,中华书局,1998,第659页。相反,此种推论误解了敦煌本的性质与李注义例。因敦煌本并非全文抄录《选》,而是单抄第二卷《西京赋》,(43)傅刚指出:“从本卷末署题‘永隆年二月十九日弘济寺写’看,不像是抄写全本《文选》者。因为如果全本抄写,不应该在第二卷标出抄写年月,而应全本抄写完毕再落款。因此,我认为这是当日寺僧试笔,或为某种目的(如学习、诵读等)而抄写的单篇文章。”参见傅刚:《〈文选〉版本研究》,北京大学出版社,2000,第120页。故出现了像后世赣州本那样为保证注文完整性从而回改的现象。寺僧若根据义例写作“已见某篇”,则会导致并无相应的注释可供读者查阅的尴尬局面。(44)除《西京赋》注所立义例,敦煌本残卷仅剩一处“已见某篇”(“列瀛洲与方丈,夹蓬莱而骈罗”注,“三山,已见《西都赋》”)、一处“已见上文”(“横西洫而绝西墉”注,“洫,已见上文”)。

黄鸿秋《〈文选〉李善注避重考》发现,李善注还使用了一批“见下”注释。他稽考出尤刻本中的二十四条“见下”注,并揭示“见下”注早在尤刻本之前的北宋本、集注本、敦煌吐鲁番本时代已然存在的事实。在同篇之内,为兼顾避免重复和保持事典完整性,李善并未申明此例,但注中屡见不鲜,“结果是使作品叙述所涵盖的范围恰与注释材料所涵盖的范围对等,保证了被注文本与注释材料的完整对应。同时也起到提示读者前注处文本与后注处文本不应孤立阅读,而应视为一个更大、更完整叙述的一部分来理解的作用”(45)黄鸿秋:《〈文选〉李善注避重考》,《文史》2020年第1辑。。如卷三一江淹《杂体诗三十首》之《陆平原羁宦》:“明发眷桑梓,永叹怀密亲。”李善注:“陆机《赠顾彦先》曰:眷言怀桑梓。又《赴洛道中作诗》曰:呜咽辞密亲。永叹,见下注。”“永叹”一词,李善注从下省略。所谓“见下注”指的是同篇下句“流念辞南澨,衔怨别西津”,李善注引陆机《赴洛道中诗》“永叹遵北渚,遗思结南津”。(46)《宋尤袤刻本文选》卷三一,第8册,第155-156页。陆机怀有浓郁的南方意识,诗中大量使用“东”“南”表达对故乡的思念,凡用“西”“北”等词则充满了怨愤。李善将“永叹”注移至“衔怨”条下,以此形成南北、东西在方位和情感上的强烈对照,对江淹拟诗“效其文体”作了恰如其分的诠释。

而针对不同卷次中短语训释复见概率极高的情况,李善采取“同注异引”的形式避免重复出注。如卷九《北征赋》“远纡回以樛流”(47)《宋尤袤刻本文选》卷九,第3册,第82页。和卷二四《赠白马王彪》“我思郁以纡”(48)《宋尤袤刻本文选》卷二四,第6册,第182页。,李善注曰:“纡,屈也。”前者引据《说文》,而后者转引《楚辞》王逸注。此种微小的调整,使得引书分布趋于合理,同时提醒读者所释文本的来源存在多种可能。

引证例和避重例占据二十六条自述注例的十条,可说是李善注《选》最重要的两类义例。在实际注释中,某条引文可能存在一身而饰二角的情形。但是,全书引文布局和引证时序界限分明,两类义例共同交织成李善注引书网络,即便穿插其中也并未引起混乱。相对而言,宋代以后的诗文注释原则逐渐简单化,笺注见于前者辄云“见前(某)篇”,引证多被裁汰为祖述原则。清人冯浩注李商隐诗,其凡例云:“一事屡用,注皆见前。间有见于后者,亦有前后互证者。”(49)冯浩:《玉谿生诗笺注发凡》,载李商隐著,冯浩笺注:《玉谿生诗笺注》,上海古籍出版社,1998,第822页。这原本渊源有自的注释体例,却被后人诋讥为“体例上不很精纯”(50)黄永武:《中国诗学·考据篇》,巨流图书公司,1983,第73页。。钱锺书《谈艺录》曾谓李雁湖《半山诗注》“好引后人诗作注,尤不合义法”,在补订中方才意识到“此论有笼统鹘突之病”。(51)钱锺书:《谈艺录》,第185页。应该说,后世标榜的“义法”往往偏离了李善注的闭环轨道,也曲解了集部注释体例。

二、循例:李善注《文选》的基本思路

杜预坚持经义在传,用“凡例”统摄传文,《春秋左氏传序》曰:“专修丘明之传以释经。经之条贯,必出于传。传之义例,总归诸凡。”(52)左丘明传,杜预注,孔颖达正义:《春秋左传正义》,载《十三经注疏》,第22-23页。其解释《春秋》的基本原则是依凡例解经和“推变例以正褒贬”,保证经传二者不相违。在“文选学”者看来,依例注《选》是李善与五臣等其他注释的根本区别。正如骆鸿凯所说:“昭明选文,著其例于序内。李善缉注,则散其凡于注中。此盖远本左氏作传,立凡五十,散在各篇,以发明《春秋》之例,可谓于古有征矣。”(53)骆鸿凯:《文选学》,中华书局,2015,第38页。故此,清人往往通过总结注例辨明李善与五臣同异。在具体注释路径上,李善直接对《选》文负责,维护萧统在《文选序》中确立的编撰宗旨。当旧注与《选》文发生冲突的时候,义例规定了一套完整的协调与阐释程序。

首先,李善注的“自有其例”内化了萧统的编选原则。在《文选序》中,萧统对选录范畴与不选缘由进行了详尽解释:

若夫姬公之籍,孔父之书,与日月俱悬,鬼神争奥,孝敬之准式,人伦之师友,岂可重以芟夷,加之剪截?老、庄之作,管、孟之流,盖以立意为宗,不以能文为本,今之所撰,又以略诸。若贤人之美辞,忠臣之抗直,谋夫之话,辨士之端,冰释泉涌,金相玉振。所谓坐狙丘,议稷下,仲连之却秦军,食其之下齐国,留侯之发八难,曲逆之吐六奇,盖乃事美一时,语流千载,概见坟籍,旁出子史。若斯之流,又亦繁博。虽传之简牍,而事异篇章,今之所集,亦所不取。至于记事之史,系年之书,所以褒贬是非,纪别异同,方之篇翰,亦已不同。若其赞论之综缉辞采,序述之错比文华,事出于沈思,义归乎翰藻,故与夫篇什杂而集之。(54)萧统:《文选序》,载萧统辑,李善注:《宋尤袤刻本文选》,第1册,第5页。

阮元最早根据上述这段文字来推阐萧统“必沈思翰藻”的选文标准。(55)阮元:《书昭明太子文选序后》,载《研经室集》,中华书局,1993,第608页。朱自清继而指出,理解“事出于沈思,义归乎翰藻”不能忽略“事义”,“合上下两句浑言之,不外‘善于用事,善于用比’之意”(56)朱自清:《〈文选序〉“事出于沈思,义归乎翰藻”说》,载俞绍初、许逸民主编《中外学者文选学论集》,第84页。。概而言之,《文选序》确立了以“沉思翰藻”为取材范围,而不选经、史、子三部的基本原则。不过,史书的论赞、序述往往富于文采、结藻清英,因而得以入选。故此,萧统别标史论、史述赞二体。这种独到的分体,彰显了《文选》编者在魏晋以来区判文体思潮中的自觉意识。然而,此种做法引起了后人的非议。颜师古认为,班固《叙传》自论撰述《汉书》的旨趣,实则仿照《史记》叙目。史迁称作某纪、传(如“作《五帝纪》第一”),班固避称“作”而改称“述”(如“述《高纪》第一”),“但后之学者不晓此为《汉书》叙目,见有述字,因谓此文追述《汉书》之事,乃呼为‘汉书述’,失之远矣。挚虞尚有此惑,其余何足怪乎”。(57)班固撰,颜师古注:《汉书》,中华书局,1962,第4236页。在后世的总集、类书中,史论、史述赞多被归并到论体、赞体之下。

值得注意的是,述赞与史传在李善注引书中判然有别。王先谦《汉书补注》发现:“《文选》目录于此书纪传赞称‘史述赞’。善注引皆作‘汉书述’,并其证也。”(58)王先谦:《汉书补注》,中华书局,1983,第1737页。称引书名、篇名是李善注常用的手段,如连续引用某书,先以书名导出,其后省称“又”或“又曰”。如卷一《西都赋》:“于是既庶且富,娱乐无疆。都人士女,殊异乎五方;游士拟于公侯,列肆侈于姬姜。”李善注:“《毛诗》曰:惠我无疆。又曰:彼都人士。又曰:彼君子女。”(59)《宋尤袤刻本文选》卷一,第1册,第87页。再看李善注引史述赞的例子,如卷一○潘岳《西征赋》曰:“观夫汉高之兴也,非徒聪明神武、豁达大度而已也。”李善注:

《汉书》班固高纪述曰:寔天生德,聪明神武。《汉书》曰:高祖仁爱,意豁如也,常有大度。(60)《宋尤袤刻本文选》卷一○,第3册,第124页。

前者引据《叙传》,后者引自《高纪》,李善并未使用“又曰”。又如卷五二曹冏《六代论》曰:“至乎哀平,异姓秉权,假周公之事,而为田常之乱。高拱而窃天位,一朝而臣四海,汉宗室王侯,解印释绶,贡奉社稷,犹惧不得为臣妾,或乃为之符命,颂莽恩德,岂不哀哉!”李善注:

班固《汉书》赞曰:至哀、平之际,王莽知中外殚微,因母后之权,假伊、周之称,诈谋既成,遂据南面之尊。汉诸侯王厥角稽首,奉上玺韨,唯恐在后,或乃称美颂德,以求容媚,岂不哀哉!田常篡齐,已见上文。《汉书》曰:王莽废汉藩王,广陵王嘉献符命,封扶策侯。又曰:郚卿侯闵以莽篡位,献神书言莽,得封列侯。(61)《宋尤袤刻本文选》卷五二,第13册,第64-65页。

曹冏在《六代论》中总结了夏、殷、周、秦、汉、魏六朝兴亡的历史经验和教训,意在劝谏曹爽倚重宗室,排斥异姓司马。上文所述是王莽操持权柄最后篡汉自立之事,李善先后注引《诸侯王表赞》《武五子传》《诸侯王表》。按理说,《诸侯王表赞》属于班固《汉书》的内容,“《汉书》曰”当作“又曰”,下文“又曰”(注引《诸侯王表》)可证。若先引《汉书》正文,再引《汉书》述赞,李善注不作“又曰”而作“又述曰”,如卷五三陆机《辨亡论》:“宾礼名贤,而张昭为之雄。”李善注:“班固《汉书》曰:班伯诸所宾礼,皆名豪。又述曰:宾礼故老。”(62)《宋尤袤刻本文选》卷五三,第13册,第112-113页。

显然,在李善的注释理念中,述、赞是需要着重区别史传的独立引文。刘勰曾指责挚虞将“纪传后评”“谬称为述”(63)刘勰著,范文澜注:《文心雕龙注》,第158页。黄侃《文选平点》云:“然则昭明承仲洽之误者也。”见黄侃平点,黄焯编次:《文选平点》,第292页。,颜师古从史例角度厘清了述、赞的由来。尽管前人议论纷纷,但李善坚持维护萧统选史入集的分体思想。萧统将班固、干宝、范晔、沈约等人富于文采的史论和述赞纳入集部范畴,顺应了魏晋以来踵事增华的诗文审美潮流。李善注引《汉书》“赞曰”“述曰”等自成一体,把《文选序》的原则隐于注中。从这点上看,李善注强化了六朝以来主流的文学观念和价值判断,预示着集部地位的稳步提升。

其次,李善设置义例解决正文所对应旧注的“是”与“乖”问题。

唐人作注需要面对魏晋南北朝、两汉甚至先秦的历史文献,比如陆德明《经典释文》的“先儒旧音”和颜师古《叙例》中的《汉书》旧注。虽然李善可以有选择地引书,却不能忽视层累形成的注释知识,尤其在篇章注释、史注集解等已经取得丰硕成果的情形下,合理地扬弃旧注是摆在李善面前的重要议题。根据旧注可资借鉴的程度,李善将其分为“旧注是者”“其有乖谬”者、“引证疏略”者三个信用等级。

“旧注是者”以“骚”体众篇王逸注为典型。李善所采古注主要有单篇旧注和史书集注。对于较为完整的篇章注释,李善于篇首标明注者姓名。据《西京赋》“薛综注”义例:“旧注是者,因而留之,并于篇首题其姓名。其有乖缪,臣乃具释,并称臣善以别之。他皆类此。”(64)《宋尤袤刻本文选》卷二,第1册,第139-140页。比如张衡《二京赋》薛综注、左思《三都赋》刘逵注、司马相如《子虚赋》《上林赋》郭璞注、潘岳《射雉赋》徐爰注、王延寿《鲁灵光殿赋》张载注、张衡《思玄赋》旧注、阮籍《咏怀诗》颜延年和沈约等注、“骚”体众篇王逸注、班固《典引》蔡邕注、陆机《演连珠》刘孝标注等。史书集注则以《史记》《汉书》旧注为主,义例见《甘泉赋》“杨子云”条:“然旧有集注者并篇内具列其姓名,亦称臣善以相别。佗皆类此。”(65)《宋尤袤刻本文选》卷七,第2册,第172页。

李善注《离骚》《九歌》《九章》《卜居》《渔父》《九辩》《招魂》《招隐士》等八篇文章,均在篇首题名“王逸注”,注文全用王逸章句原文。朱珔《文选集释》曰:“《昭明文选》一书,惟李崇贤注号称精赡,而骚类只用旧文,不复加证。”(66)朱珔:《文选集释》“自序”,载许逸民主编《清代文选学名著集成》第15册,广陵书社,2013,第3页。李善注引王逸文本,只是稍加节略,不再匡谬或补正。例如《离骚》“帝高阳之苗裔兮”,王逸《章句》曰:“德合天地称帝。苗,胤也。裔,末也。高阳,颛顼有天下之号也。《帝系》曰:颛顼娶于滕隍氏女而生老僮,是为楚先。其后熊绎事周成王,封为楚子,居于丹阳。周幽王时,生若敖,奄征南海,北至江、汉。其孙武王求尊爵于周,周不与,遂僣号称王。始都于郢,是时生子瑕,受屈为客卿,因以为氏。屈原自道本与君共祖,俱出颛顼胤末之子孙,是恩深而义厚也。”(67)洪兴祖:《楚辞补注》,中华书局,1983,第3页。李善删削了上文加着重号的部分,余同《离骚经章句》,通篇不再别称“(臣)善曰”。

在留存旧注的同时,李善对“其有乖谬”者逐一补充疏释。如卷七扬雄《甘泉赋》:“虽方征侨与偓佺兮,犹彷彿其若梦。”晋灼曰:“方,常也。征,行也。言宫观之高峻,虽使仙人行其上,恐遽不识其形观,犹仿佛若梦也。”(68)同②书,第183页。晋灼将“征”与“侨”拆解开来,引起颜师古的强烈质疑。李善认为“征侨”姓征名侨,并引司马相如《大人赋》“厮征伯乔”、《汉书》“正伯乔”作证。在辨证疏漏之处后,李善注“余依晋说”。那么,李善注不仅与“然旧有集注者并篇内具列其姓名,亦称臣善以相别”的义例严丝合缝,而且在旧注和自注之间取得了平衡。

“引证疏略”的《藉田赋》《西征赋》旧注,李善阙而不录。卷七潘安仁《藉田赋》李善注:“然《藉田》《西征》,咸有旧注,以其释文肤浅,引证疏略,故并不取焉。”(69)同②书,第190页。然而,仅数卷之后,李善在《思玄赋》中采纳了“甚多疏略”的“旧注”,善曰:“未详注者姓名。挚虞《流别》题云衡注。详其义训,甚多疏略,而注又称愚以为疑,非衡明矣。但行来既久,故不去。”(70)《宋尤袤刻本文选》卷一五,第4册,第137页。与训诂精赡的王逸注等相比,《思玄赋》旧注在释义的内容和形式上漏洞百出。既然“疏略”,那么根据在《藉田赋》中所立注例,理应弃用。李善进而解释说:“但行来既久,故不去。”如此一来,《思玄赋》“旧注”便成了义例之外的特例。

由上可知,李善欲用义例沟通萧《选》、旧注和自注。在自我设定的框架内,李善注需要补充一些条款来解释附加特例的理由。李善希望这些特例仅在特定位置适用,不具备普遍推绎的可能。此举削弱了义例的严密性和权威性,也使义例注《选》潜伏的矛盾浮出水面。

三、变例:李善注的经权机制

如上所述,义例可以避免事义重出、体例紊乱。然而,在实际操作过程中,循例并不容易。作为史注典范的《汉书》颜注,往往与其自述注例相违背。正如《容斋随笔》所云:“颜师古注《汉书》,评较诸家之是非,最为精尽,然有失之赘冗及不烦音释者。其始遇字之假借,从而释之,既云‘他皆类此’,则自是以降,固不烦申言……诸字义不深秘,既为之辞,而又数出,至同在一板内再见者,此类繁多,不可胜载……颜自著《叙例》云‘至如常用可知,不涉疑昧者,众所共晓,无烦翰墨’,殆是与今书相矛盾也。”(71)洪迈撰,孔凡礼点校:《容斋随笔》“汉书注冗”条,中华书局,2005,第371-372页。当特例一再出现,与原有义例冲突时,李善会针对某一类情况增设义例,即变例。

面对多歧互渗的繁杂材料,李善偶尔在选择引证合理与引证真实之间犹豫不决。如载于挚虞《文章流别集》中的《思玄赋》旧注,李善疑其非张衡所作。因其属于汉魏古注,与作者年代相去不远,故得以留存下来。又如卷一三谢惠连《雪赋》:“寒风积,愁云繁。”李善注引班婕妤《捣素赋》曰:“伫风轩而结睇,对愁云之浮沈。”李善怀疑此赋非婕妤之文,“行来已久,故兼引之”(72)《宋尤袤刻本文选》卷一三,第4册,第60页。。又如,《思玄赋》旧注称“丰隆”为雷公,(73)同①书,第165页。而《楚辞》诸说皆为云师,李善注曰:“故留旧说以广异闻。”(74)同①书,第137页。这种审慎的引据模式兼顾了注释文本与待注文本的合理性和真实性。一方面,所引注文能够恰当揭示正文的祖述义涵;另一方面,提醒读者留意注文自身的精确来历和确切意义。

在一事而说数端的前提下,李善注“各依其说而留之”。从体例上看,这与“举先明后”“引后明前”的引文为证逻辑自洽。从书籍阅读来看,在两说并行且相互冲突的情况下,留存异注是出于照顾公共知识和学术统序的需要。如卷三九李斯《上书秦始皇》曰:“则是宛珠之簪,傅玑之珥,阿缟之衣,锦绣之饰,不进于前。”李善注:

言以宛珠饰簪,以玑傅珥也。《说文》曰:珥,瑱也。徐广曰:齐之东阿县,缯帛所出者也。此解阿义与《子虚》不同,各依其说而留之。旧注既少不足称,臣以别之。他皆类此。(75)《宋尤袤刻本文选》卷三九,第10册,第62页。

《上书秦始皇》为《史记》载文,徐广《史记音义》于“阿”有注,与“汉书学”注释传统中的“阿”字意义有所不同。徐广以“阿”为地名,张揖以“阿”为缯名。司马相如《子虚赋》“被阿緆,揄纻缟”,李善注引《汉书》旧注张揖曰:“阿,细缯也。緆,细布也。揄,曳也。”司马彪曰:“缟,细缯也。”李善曰:“《列子》曰:郑卫之处子,衣阿緆。《战国策》鲁连曰:君后宫皆衣纻缟。緆与锡古字通。”(76)《宋尤袤刻本文选》卷七,第2册,第211-212页。在唐初“汉书学”与“文选学”兼行互补的学术潮流中,李善借此表达了崇《汉书》抑《史记》的偏向。

同理,李善注的“一曰”更多是起到以广异闻的作用。如卷二五刘琨《答卢谌诗一首并书》曰:“未辍尔驾,已隳我门。二族偕覆,三孽并根。”(77)《宋尤袤刻本文选》卷二五,第7册,第17页。前两句依《晋书》本传可解:刘聪乘虚袭击晋阳,刘琨向代郡公猗卢求救,猗卢不但投降而且驱逐刘琨。琨父母均年老不堪鞍马,并遇害于乱中。至于“三孽”谓何?从史书的记载中一时难以得到解释。李善据《汉书》张晏注推断为“琨之兄子”,同时引“一曰谓刘聪、刘曜、刘粲”(78)同上书,第17页。。五臣融合两种意见,认为后两句是说刘琨和卢谌二家俱被灭亡、作为同宗的三刘作乱之事。倘若“三孽”与刘琨家族无关,那么后文“长惭旧孤,永负冤魂”殊不可解。至少在李善看来,刘琨是为兄子被虏“长惭”。因此,两说俱存并不意味着李善放弃了取舍,“善曰”是其本人观点,“一曰”仅仅是存疑附注而已。在“某某未详,一曰”注释体例中,李善的态度一目了然。如卷一七陆机《文赋》:“寤《防露》与《桑间》,又虽悲而不雅。”李善注:“《防露》未详。一曰:谢灵运《山居赋》曰:楚客放而《防露》作。注曰:楚人放逐,东方朔感江潭而作《七谏》。”(79)《宋尤袤刻本文选》卷一七,第5册,第13页。陆机以《防露》为曲名,与《七谏》“上葳蕤而防露兮”辞同而义异(防露,王逸注为“防蔽雾露”),李善未能溯源所出,故曰“未详”。可见,“一曰”并非李善所认同者。

当注释文本为《文选》所收却与待注文本相异时,李善注“各随所用而引之”。王引之《经义述闻》云:“古人引书不皆如其本字,苟所引之书作彼字,所注之书作此字,而声义同者,则写从所注之书。”(80)王引之撰,虞思征、马涛、徐炜君校点:《经义述闻》弟五《毛诗上》“歌以讯止”条,上海古籍出版社,2018,第325页。换言之,如果需要引某书证明作者之祖述,然其文其义并不具备精确匹配的条件,便增改引书之原文以迁就待注之本文,故王礼卿提出李善注“改书以就文义例”(81)王礼卿:《〈选〉注释例》,载俞绍初、许逸民主编《中外学者文选学论集》,第689页。。改书就文到底是李善本人所为,还是版本问题呢?金少华在参校了几种刻本与抄本后指出:“传世刻本《文选》李注中‘写从所注之书’的‘变例’盖皆非李注本原貌……在《文选》古抄本中,李善引书‘各依所据本’之注例表现得极为清晰。”(82)金少华:《古抄本〈文选集注〉研究》,浙江大学出版社,2015,第29-30页。言下之意,所引之字与被注之字的不同源于版本问题,特别是尤袤误改的结果。然而,我们发现李善注“各随所用而引之”例前后并不整齐划一。卷一八嵇康《琴赋》曰:“绍陵阳,度巴人。”李善注:

宋玉《对问》曰:既而曰陵阳白雪,国中唱而和之者弥寡。然集所载与《文选》不同,各随所用而引之。(83)《宋尤袤刻本文选》卷一八,第5册,第77页。

《文选》诸本并同。按卷四五宋玉《对楚王问》曰:“其为阳春白雪,国中属而和者不过数十人。”(84)《宋尤袤刻本文选》卷四五,第11册,第163页。李善注如准萧《选》本文,则无法精确对应“陵阳”,故而转引《宋玉集》中的异文。《隋志》著录的《宋玉集》三卷,今皆已亡佚,其面貌无从窥见。文集与《文选》有出入可以理解,但李善注所引《宋玉集》前后不一的现象,令人对李注义例产生了疑问。如卷五五陆机《演连珠》“臣闻绝节高唱”,李善注:“《宋玉集》楚襄王问于宋玉曰:先生有遗行欤?宋玉对曰:唯,然,有之。客有歌于郢中者,其始曰下俚巴人,国中属而和者数千人。既而阳春白雪,含商吐角,绝节赴曲,国中唱而和之者弥寡。”(85)《宋尤袤刻本文选》卷五五,第13册,第225页。李详评曰:“善引《宋玉集》,不引本选宋玉《对问》者,以此有‘绝节赴曲’可证士衡祖述有自,不轻以未见、未详所出了事。书簏之称,信不虚也。(86)李详:《李善文选注例》,《制言月刊》1939年第50期。的确,《文选》卷四五宋玉《对楚王问》删节了“绝节赴曲”等文字,引《宋玉集》才能展示陆机之祖述。不容忽视的是,《琴赋》注引《宋玉集》作“陵阳白雪”,而此作“阳春白雪”,二者前后矛盾皎然可观。他如卷二四陆机《为顾彦先赠妇二首》注引《陆云集》云“为全彦先作”与卷二五陆云《为顾彦先赠妇二首》注引《陆云集》云“为顾彦先”、卷四七陆机《汉高祖功臣颂》“挟功震主”注引《汉书》“功略震主”与卷四○任昉《百辟劝进今上笺》和卷四六陆机《豪士赋》注引“勇略震主”,李善注引书时而顾此失彼。

变例本来针对特定语境而立,随着义例注《选》局限的显现,李善使用变例的频率增加,逐渐突破了其适用边界。比如,徐广注“阿”本不当引,随文引别集每不能自圆其说。所设特例非但没有妥善理顺祖述问题,反而加剧了《选》文与注文的冲突。

从凡例解经到序例注史,再到义例注《选》,《左传》杜氏学的核心概念被扩展运用到四部图籍之中。李善借用“随文发凡”这一训诂旧式,将琐细繁复的知识条理化为引证赅博的注释文本,建立起《选》与李善注之间的解释关系、旧注与“善曰”的取舍标准以及李善自注的逻辑体系。变例的出现增加了依例注《选》的难度,李善不仅要费力解释设置特例的理由,还要协调义例内部的关系。多处的抵牾则消解了义例提纲挈领的价值,模糊了例与非例的界限。清人朱一新云:“古书各有体例,舆地之学尤不可不明乎此。治舆地书固有通例,郦注又自有郦注之体例。但古人著书,其例散见书中,非若后人自作凡例,冠于简端之陋而无当也。经传不必言,即史部、子部诸书之古雅者莫不如是。”(87)朱一新:《无邪堂答问》,中华书局,2000,第183页。此前,集部之学一直处于附庸地位,李善将流行于经传的义例移植到总集注释中,其引书为证奠定了后世诗文笺注的基础,成为集部注释乃至整个学术史上的典范。