红河干旱河谷地区植物根系与砾石对土壤优先路径形成的影响

2022-12-27万艳萍赵洋毅王克勤朱梦雪邱砚海杜云祥

万艳萍, 赵洋毅,2, 段 旭,2, 王克勤,2, 朱梦雪, 邱砚海, 杜云祥

(1.西南林业大学 生态与环境学院, 昆明 650224; 2.国家林业和草原局 云南玉溪森林生态系统国家定位观测研究站, 昆明 650224; 3.新平彝族傣族自治县水利局, 云南 新平 653400)

干旱河谷地区因气候干热,植被稀疏,土体构型复杂等特点,水土流失严重,水资源利用难度大,生态脆弱性风险极高[1-2]。土壤中“优先路径”[3]作为能够使水分和溶质优先传导通道而形成优先流,可以增加入渗率、降低地表径流从而提高水资源的利用效率,优先流在土壤中的快速迁移促进了区域内水资源的交换和补给,利于水资源的管理和利用。因此,针对土壤优先路径特征研究对进一步分析探讨植被对流域生态水文过程的调节机理具有一定的意义[4-7]。

优先路径的位置及数量分布受到诸多因素的影响。近年来,国内外学者对优先路径进行了大量研究,程金花等[8]研究长江三峡花岗岩林地坡面的“优先路径”分布状况试验中表明:在距地表以下80—100 cm范围内优先路径分布比较密集。张东旭等[9]通过染色示踪试验,应用空间点格局分析方法O-ring统计对优先路径分析得:边坡土壤中优先路径发育的深度达40 cm。对于优先路径的影响因素,国外学者指出土壤的质地是影响优先路径的一个重要因素,且土地利用类型也会影响优先路径的形成[10-11]。除此之外,土壤颗粒含量[12]、生物活动[13]、土壤特性[14-15]、植物根系[16-19]也会影响着优先路径的形成。但以上研究均局限于对优先路径的特征分析及单一因素分析,针对干旱河谷这一具有特殊自然地理环境的区域,将砾石和植物根系作为影响因素研究土壤优先路径的研究鲜见报道。

干旱河谷地区典型的干湿交替气候条件极易导致该区土壤发生裂隙、板结等现象,影响降水入渗速率,导致水资源分配困难,雨季旱季径流量、泥沙量差异较大且易造成严重的水土流失问题[20-22]。因此,在干旱河谷区解决水资源短缺、分配不均的问题可以通过有效控制优先流这一重要途径来解决[23]。本文以红河一级支流峨德河龙潭箐流域的干旱河谷区林草地为研究对象,基于染色示踪法对样地土壤优先路径位置及数量进行定量分析,同时研究染色区和非染色区内植物根系与砾石体积含量与优先路径特征的关系,继而探究根系与砾石对土壤优先路径形成的影响,可为区域水资源管理及水土流失治理等提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于云南省中部偏西南的新平彝族傣族自治县内的红河一级支流峨德河的龙潭箐小流域,北纬23°38′15″—24°26′05″,东经101°16′30″—102°16′50″,流域面积6.68 km2。多年平均气温23.5℃,干湿两季分明,雨量较为充沛,雨季多集中在6—9月份,多年平均降雨量930 mm,蒸发量1 289 mm,无霜期248 d,多年平均风速1.4 m/s。研究区主要以红壤为主,易侵蚀,成土母岩以砂岩为主。小流域内主要为常绿阔叶林,主要成林乔木树种有银合欢(Leucaenaleucocephala)、云南松(Pinusyunnanensis)、华山松(Pinusarmandii)等,灌木树种有余甘子(Phyllanthusemblica)、悬钩子(Rubusidaeus)等,草本植物以扭黄茅(Heteropogoncontortus)、龙须草(Eulaliopsisbinata)、紫茎泽兰(Eupatoriumadenophorum)等为主。

1.2 研究方法

1.2.1 样地布设及染色示踪试验 结合流域内植被类型特点,在研究区内选取两种典型植被作为试验样地(表1),即林地和荒草地。综合考虑地形状况、坡向、海拔等因素,在选定的两个样地内分别设置5块10 m×15 m的样方,总计10块样方。

表1 样地基本情况

在各个样方内选取较为平整的1 m×1 m的地段去除林地样地上面的枯枝落叶层以及荒草地的草本植株。将长和宽均为70 cm、高为60 cm、厚为0.5 cm的金属框埋入土中50 cm深,并用木锤将距框内壁5 cm以内土壤捶实以防止染色溶液沿框内壁下渗。根据龙潭箐小流域多年降雨特征配制好19 L浓度为4 g/L的亮蓝染色溶液,用马氏瓶装置确保稳定的水头以及均匀的流速,采用积水渗透的方式喷洒亮蓝染色溶液,再用事先准备好的塑料薄膜包起铁框,来并将其捆紧,以避免染色试验后输入其他水分。24 h后,揭开塑料薄膜,在铁框中心50 cm×50 cm区,以10 cm为一层开挖土壤垂直和水平剖面,然后用像素为500万的相机拍摄每一层的剖面,并在剖面边缘放置米尺以确保规格一致。根据剖面中被亮蓝染色溶液染色的情况将染色区域定义为优先流发生区,相应的将未染色区定义为对比区,每个样方内设置2~3组重复。

1.2.2 砾石含量测定 在水平剖面中,以10 cm为一层收集0—50 cm土层(共5层)中的被亮蓝染色溶液染色的砾石;随后带回实验室,洗去砾石表面上附着的土壤及杂质,晾干后将每一层的砾石按照2~5 mm,5~10 mm,10~20 mm,20~30 mm,>30 mm5个粒径范围进行分级,使用排水法,用量杯测定不同粒径范围下的砾石含量,并计算出其体积含量。

1.2.3 根系特征测定 在挖掘染色剖面时,将染色区与未染色区中所有的植物根系样品进行分类,包括活根和腐败根,用纱布包裹后用水冲洗所有的根系样品,将附着在根系样品上的泥沙洗干净并在遮阴处晾干。

将根系按照根径大小进行分类,根径级分为≤1 mm,1~3 mm,3~5 mm,5~10 mm和>10 mm共5类。统计出不同径级根系的根长,根据公式(1)计算根长密度,然后将根系在85℃的烘箱内烘12 h,分别称量统计不同径级下根系的总干重,再根据公式(2)计算根重密度。

(1)

(2)

式中:qrl为根长密度(m/m3);Lr为某径级根系长度(m);Vsoil为土壤体积(m3);qrm为根重密度(kg/m3);Mr为某径级根系重量(kg);Vsoil为土壤体积(m3)。

1.3 数据处理

利用Photoshop CS6软件对土壤剖面照片做几何校正、光照校正、色彩校正和降噪处理4个步骤,然后用黑色替换优先流发生区、白色替换未发生区,最后用imagepro plus 6.0软件对图像进行降噪处理,并提取剖面中的染色路径面积(Area)、影响半径(Radius Ratio)、重心位置坐标(Center-X,Center-Y);将染色影响半径分为≤1 mm,1~2.5 mm,2.5~5 mm,5~10 mm,>10 mm共5个等级,从而筛选出各等级内的染色坐标,将优先路径进行量化分析,随后利用Surfer 12软件绘制位置分布密度图。利用SPSS 21.0,R 3.5.1和Excel 2007软件对试验数据进行分析处理及绘图;对两种样地中染色区的砾石体积含量与优先路径之间进行逐步多元回归分析。

2 结果与分析

2.1 土壤优先路径位置及数量分布特征

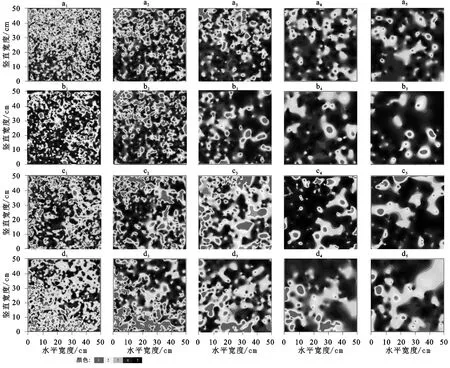

2.1.1 不同径级土壤优先路径位置分布 利用Surfer 12软件将2种植被类型的不同土层深度同一范围内的孔径的优先路径位置叠加绘制同一等级内不同深度上的位置分布密度图(图1)。在10—50 cm土层中,同时出现大量同一染色半径的优先路径相互叠加时,其在密度图上显现为颜色1,表明该区域土壤中的优先路径是最具有连通性的。从图中可以看出,两块荒草地中连通性从大到小为:a2>a1>a3>a4>a5,b2>b1>b3>b4>b5,其中连通性最好的是a2和b2染色半径为1~2.5 mm,其次是a1和b1染色半径为≤1 mm,连通性最差的为a5和b5染色半径为>10 mm;两块林地中连通性从大到小为:c2>c3>c1>c4>c5,d2>d3>d1>d4>d5,林地中连通性最好的与荒草地相同为c2和d2染色半径是1~2.5 mm,其次是b3和d3染色半径为2.5~5 mm,连通性最差的与荒草地相同为c5和d5染色半径是>10 mm。

注:a表示荒草地;b表示荒草地;c表示林地;d表示林地,字母下标1—5分别代表土壤优先路径的染色半径范围:≤1 mm,1~2.5 mm,2.5~5 mm,5~10 mm,>10 mm。

由于同种地类下两块样地的位置分布密度图较为相似,因此,只对a和d组图作分析。比较2种地类不同染色影响半径等级下的优先路径连通性可以得出,5个不同径级的优先路径发育情况为林地大于荒草地,密度图中,相同染色半径下,a1>d1,d2>a2,d3>a3,d4>a4,d5>a5,其中a1与d1的密度图中呈现颜色1的区域大小最接近,也就是说染色半径为≤1 mm的两种地类的连通性相差不大,其余4个染色半径等级下的颜色1的区域为林地明显大于荒草地,即,染色半径为1~2.5 mm,2.5~5 mm,5~10 mm,>10 mm范围内时,林地优先路径的连通性比荒草地优先路径连通性大,发育程度好。

2.1.2 不同径级土壤优先路径数量分布 使用imagepro plus 6.0软件提取剖面中的染色路径面积(Area)、影响半径(Radius Ratio)、重心位置坐标(Center-X,Center-Y)的数据,统计0—50 cm不同土层中不同半径范围(≤1 mm,1~2.5 mm,2.5~5 mm,5~10 mm,>10 mm)的优先路径的数量,结果见表2。两种地类中0—10 cm土层中的优先路径数量达到最大值,但0—10 cm为表层土壤,大孔隙流与基质流同时存在[24],因此该层土壤的染色区域高达80%以上,其不能反映土壤优先路径数量的分布情况,故不对0—10 cm土层的土壤中优先路径的数量进行具体分析。两种地类中相同半径下不同土层中的优先路径数量及总数及均随土层深度的增加而单调递减;在同一土层内的优先路径数量,随着染色半径的增加逐渐减小,且染色影响半径为0—10 mm的优先路径数量明显大于>10 mm范围内的优先路径数量,其原因是该区土壤较为紧实、植被根系的根径在0—10 mm范围内,难以形成较大孔隙;在林地20—30 cm的土壤中染色半径为5~10 mm和>10 mm范围内的优先路径数量出现起伏变化。

表2 不同地类不同染色影响半径范围内优先路径的数量 个/m3

2.2 砾石含量及根系特征对优先路径形成的影响

2.2.1 砾石体积含量特征 结合前人研究理论,本文中的砾石皆指直径大于或等于2 mm的岩石[25],两种样地中的砾石分布存在明显的空间异质性,统计染色砾石在两种样地中的体积含量得表3。由表3知:两种样地中除20—30 cm土层,其余各层的砾石总体积含量都为:林地>荒草地,集中在11.55%~47.56%,在林地样地中随着土层深度而呈减小趋势,在荒草地样地中,砾石总体积含量最高的为0—10 cm和20—30 cm土层,最少为40—50 cm土层。

表3 不同土地利用类型染色砾石总体积含量的空间分布特征

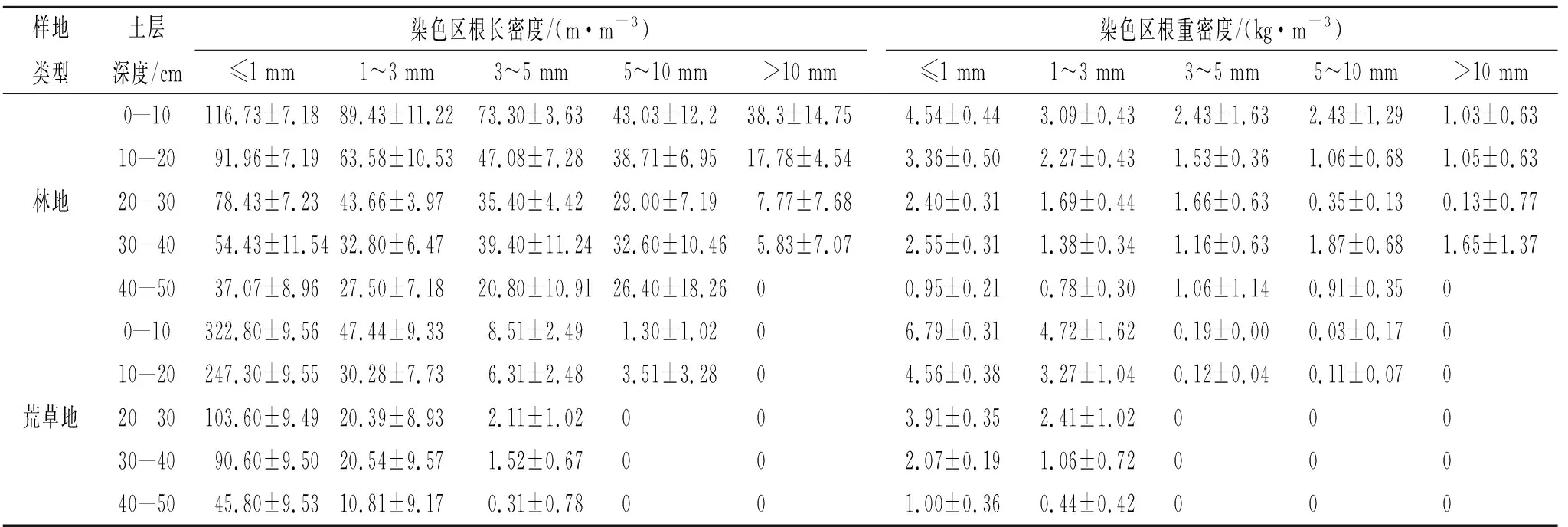

2.2.2 根系特征 两种地类染色区内的植物根长密度及根重密度分布状况见表4。林地中,除在40—50 cm土层下根径为5~10 mm和在30—40 cm土层下根径为3~5 mm的根长密度外,其余均随根径大小而递减。除根径为3~10 mm范围内根长密度其余3个根径级下的根长密度随土层深度增加而减小;而在根重密度中,除在30—40 cm土层中根径为5~10 mm及40—50 cm土层中根径为3~5 mm外,其余随根径增大而减小,20—30 cm土层中根径为3~5 mm及30—40 cm土层中根径为5~10 mm、>10 mm的根重密度外,其余径级下的根重密度均与土层深度呈负相关;其中,在土层深度为30—40 cm时,根径在5~10 mm的根长密度及根重密度都出现突然增大的情况。而荒草地样地中除根径在5~10 mm范围内的根长密度,其余根长密度及根重密度均与土层深度和根径大小呈负相关关系,且在荒草地样地中的根径为>10 mm范围内未发现根系。总的来说,不同径级植物根系的根长密度及根重密度情况为:林地明显高于荒草地。

表4 染色区植物根长密度及根重密度比较

2.2.3 砾石体积含量、根重密度及根长密度与土壤优先路径的关系 为了探究两种样地中砾石、植物根系对土壤优先路径的影响,将染色区内砾石体积含量、根长密度、根重密度三大类特征因子中,径级在2~5 mm(X1),5~10 mm(X2),10~20 mm(X3),20~30 mm(X4),>10 mm(X5)的砾石体积含量、总砾石体积含量(X6)、径级在≤1 mm(X7),1~3 mm(X8),3~5 mm(X9),5~10 mm(X10),>10 mm(X11)的根重密度,径级在≤1 mm(X12),1~3 mm(X13),3~5 mm(X14),5~10 mm(X15),>10 mm(X16)的根长密度共16个影响因子与两种样地土壤优先路径数量进行逐步多元回归分析,以建立最优回归方程,结果见表5。其中,Y1和Y2分别代表:林地和荒草地的优先路径数量。从表中可以得出,林地中回归模型的决定系数高达93%,经回归的显著性检验,变量与自变量之间回归极显著(p<0.05),该模型最终筛选出根径范围是≤1 mm的根重密度(X7)和径级为5~10 mm(X2)的砾石体积含量两个因子,表明上述因子是影响林地中优先路径数量的主要因子;荒草地样地中回归模型的决定系数为96.9%,回归极显著(p<0.05),筛选出该样地中优先路径数量的主要影响因子为:根径在≤1 mm(X7)和1~3 mm(X8)范围下的根重密度、径级在2~5 mm(X1)间的砾石体积含量、根径在1~3 mm(X13)范围下的根长密度共4个。

表5 多元逐步回归模型

林地与荒草地中的共同主导因子是根径范围是≤1 mm的根重密度,说明根径在此范围下的根重密度越大越容易使优先路径的连通性增强,优先路径增多。荒草地样地中优先路径数量的主导因子多于林地样地,所以荒草地中优先路径形成原因更为复杂。

3 讨 论

3.1 优先路径的分布特征

对优先路径发育程度和连通性以及数量特征进行分析得:除≤1 mm染色半径范围,其余范围林地发育程度皆明显优于荒草地;荒草地中优先路径连通性较大的是径级为:1 mm~2.5 mm和≤1 mm;林地中优先路径的连通性较大径级的为:1 mm~5 mm;两种地类中优先路径的数量随着土层深度增加呈递减趋势。与张东旭[26]、田香姣[27]、魏虎伟[7]等对土壤优先路径数量特征研究的结果趋于一致。主要是因为植物根系作为影响优先路径的重要因素之一[16-19],其生长影响着食根和以根系分泌物为食的动物活动,从而影响土壤中动物数量的多少,动物再通过改变植物根系周围土壤养分状况等改变根系的生长与腐烂与形成根孔的现象[28]。在进行野外试验和挖掘两种地类的染色剖面时发现在荒草地及林地这两种地类中,林地的主要植被为云南松,根系较为发达、粗大,根径在0~10 mm范围内的较多,而荒草地的植被主要是黄茅、金茅、紫茎泽兰等,盖度不高,根系的根径在0~3 mm范围内,因此林地优先路径的连通性较荒草地大且其优先路径连通性大的径级也大。由于表层土壤疏松且植物根系的存在和动物活动较密切,会促进土壤大孔隙的形成,从而影响优先路径的数量,而深层土壤,特别是40—50 cm的土层中土壤比较紧实,受到动物活动以及其他扰动较少,很难形成大孔隙,在荒草地中的根系几乎在深层土壤中未发现,林地根系在深层土壤中也相较表层土壤明显减少,深层土壤受到动植物因素影响较小,故优先路径随土层深度而减少。

3.2 优先路径的影响因素

砾石含量大小会影响土壤大孔隙[29]、导水率[30];同时土地利用条件不同,其砾石情况也不同[31-32]。将两种样地中染色区的砾石总体积含量作对比分析发现,砾石分布存在明显的空间异质性,林地染色区的砾石总体积含量随土层深度增加而减少,而荒草地中砾石总体积含量在20—30 cm土层增多,其余随土层深度的增加而减少;骆紫藤等[33]对华北土石山区森林土壤中的石砾特征分析时发现阳坡和半阳坡的砾石总体积含量随土层深度增加而减少(0—30 cm),而时忠杰等[34]在六盘山森林土壤中得出砾石体积含量随土层深度增加而增加(0—100 cm),与本研究结果不一致,其原因是本研究中统计的砾石是染色区的,并非所有砾石的情况,且由于研究地区、植被类型、土壤性质等因素不相同导致砾石分布情况也不同。但鉴于本研究所取样的土层较浅(0—50 cm),并不能代表染色区石砾在土壤垂直方向上的全面描述。林地中的砾石总体积含量较荒草地大,这是由于林地中的优先路径较荒草地发达,更易将混有亮蓝染色剂的水流快速运移到土壤中并附着在砾石上。

分析两种样地中染色区的根长密度及根重密度得,同一根径级的根长密度及根重密度几乎随土层深度单调递减,同一土层的根长密度几乎随根径级单调递减;林地样地中根径为5~10 mm范围内的根长密度和根重密度在30—40 cm土层都出现增大的情况;不同径级植物根系的根长密度情况表现为林地>荒草地,此外,荒草地样地中未发现根径在>10 mm范围的根系。这与Schenk[35]和Bonger等[36]的研究结果趋于一致。因荒草地样地内缺失了根系较为长、粗且分布广的乔木,导致很难生长出根径较大的根系,其深层土壤中的根系状况差,因此根系分布也与优先路径数量较一致,主要集中在浅层根系生长的0—30 cm范围内。

由于土壤中的根系及砾石会形成一种复杂的综合体,有的根系围绕这砾石生长,而有的根系存在于砾石与砾石之间,二者相互制约及影响,因此为综合分析各径级下的砾石体积含量和植物根长密度、根重密度3个特征因子与优先路径间的关系,将其进行逐步多元回归分析,发现根径范围≤1 mm的根重密度和径级为5~10 mm的砾石体积含量是影响林地中优先路径数量的主要因子;荒草地样地中优先路径数量的主要影响因子为:根径在≤1 mm和1~3 mm范围下的根重密度、径级在2~5 mm间的砾石体积含量、根径在1~3 mm范围下的根长密度共4个。因此,荒草地样地中的影响因素更为复杂,3个特征因子共同影响优先路径的形成,而林地中根长密度对其的影响表现不明显,砾石体积含量皆对优先路径造成影响,但影响两种样地中优先路径的径级不一致,其原因可能是两种样地的植被覆盖率不同,根系生长情况随之改变,使得砾石分布、结构及分化情况有所改变。其中根径范围≤1 mm的根重密度是两种样地中的共同影响因子,说明,作为影响优先路径数量主要因素之一的根重密度中,起主导作用的是细根。此结果与大量学者[16-17,37-39]的研究成果相符。由于粗根在一定程度下破坏了土体团粒结构,进而影响土壤中的孔隙数量,导致粗根与优先路径无显著关系。

研究在干旱河谷区选择两种典型地类开展染色示踪试验,以此为后续优先路径的影响因素研究作参考依据,试验过程受到土壤异质性、土壤理化性质、气候等的影响,尽管在试验方法上已经尽可能避免其他因素的干扰,但试验所得结果与客观现象不完全一致,未来对优先流的研究重点应该把重心放在提高试验精度、量化分析影响因子等方面,从而使试验结果接近实际情况,更进一步明确优先路径的影响因素。

4 结 论

(1)优先路径数量随着土层深度增加和染色半径的增大而呈递减趋势;优先路径发育程度除≤1 mm染色半径范围,其余范围林地皆明显优于荒草地;荒草地中优先路径连通性从大到小依次为1~2.5 mm,≤1 mm,2.5~5 mm,5~10 mm,>10 mm;林地:1~2.5 mm,2.5~5 mm,≤1 mm,5~10 mm,>10 mm。

(2)林地染色区的砾石总体积含量随土层深度增加而减少,而荒草地中砾石总体积含量在20—30 cm土层增多,其余随土层深度的增加而减少。

(3)根长密度和根重密度的分布情况为:几乎随着土层深度增加而单调递减,而同一土层下的根长密度几乎随根径级单调递减;林地中不同径级植物根系的根长密度均明显高于荒草地,根径为>10 mm范围的根系尚未在荒草地样地中发现。

(4)林地中优先路径数量的主要影响因子是根径范围在≤1 mm的根重密度和径级为5~10 mm的砾石体积含量;荒草地样地中优先路径数量的主要影响因子为:根径在≤1 mm和1~3 mm范围下的根重密度、径级在2~5 mm间的砾石体积含量、根径在1~3 mm范围下的根长密度;在根重密度这一首要因子中细根起着主导作用。