网络受欺负与青少年抑郁:孤独感与学校联结的作用

2022-12-26覃小琼

覃小琼, 李 秀

皖南医学院人文与管理学院心理学教研室(中国芜湖 241000)

网络受欺负是指个体在电子信息交流过程中反复受到其他个体或群体欺负的现象[1]。据报道,国内外网络欺凌的流行率为5%~50%,而网络受欺负的流行率为27%~50%[2-3]。网络受欺负对青少年的心理健康和社会适应有诸多不良影响[4]。具体表现在损害青少年的情绪适应、学校适应以及身体健康[5]。相较直接的生理伤害,网络受欺负会使青少年体会到更多的消极情绪和精神不安,其中抑郁是与网络受欺负联系最为密切的心理问题[6]。然而,并非所有网络受欺负者都会留下心理创伤,这与被欺负者的个人特质、社会支持有关。本研究着眼于孤独感、学校联结对网络受欺负与青少年抑郁关系的中介、调节作用,为减少和预防青少年抑郁提供实证依据。

抑郁是普遍存在于青少年群体中的一种消极情绪,抑郁会影响个体的情绪、思维、自我的感觉以及人际交往,给个体带来不良后果[7]。相较于未参与网络欺负者,任何遭遇过网络攻击的经历都会导致青少年有更高的焦虑、抑郁和自杀倾向,以及更差的生活质量[8]。且青少年遭受的网络欺负越多,其焦虑和抑郁水平越高[9]。即使在控制了传统校园欺负后,网络受欺负仍然能够正向预测青少年抑郁[10]。甚至部分网络受欺负者的抑郁水平高于传统受欺负者[11]。同时,网络受欺负作为一种新的欺负模式,存在匿名性、大量潜在观众、无时空限制性三大特性。网络欺负的匿名性和网络的去抑制性使得欺负者缺乏对面线索,共情能力降低,使得网络受欺负者受到其极端并强烈的攻击与伤害。网络中大量潜在观众的存在,让网络欺负的曝光度增加,使得更广泛的受众看到受害者的被羞辱。互联网的无时空限制性使其具有无限容量,可以反复下载和上传,网络欺负内容可用时间更长,让被欺负者难以逃避网络欺负。在抑郁症状的研究方面,国外对338名参与过网络欺负的美国中西部大学生在线调查结果显示,有106名(占比31.4%)参与者得分在16分或以上,意味着31.4%的网络欺负参与者有患临床抑郁症的风险[12]。基于此,此次研究提出假设1:网络受欺负对青少年抑郁具有直接预测作用。

孤独感是源于个体未得到满足的人际关系而产生的消极主观体验。孤独感与网络欺负经历密切相关。受欺负的情况会增加网络受欺负者的孤独感,孤独感会驱使青少年通过网络寻求情感支持以缓解孤独带来的消极体验,从而获得更多线上与人交流和沟通的机会[13]。然而这种网络交流在减少面对面社会互动的同时,也促进了更弱和更肤浅的社会关系,使得青少年暴露在危险情景中,从而报告更大的孤独感[14]。同时,作为引发抑郁的独立风险因素,孤独感能显著预测抑郁[15]。研究显示,抑郁更容易发生在孤独感水平高的个体上,个体长时间处于孤独体验中,无法与外界沟通获得情感支持,很容易引发抑郁[16]。抑郁的认知易感性模型认为,对自我和世界不适应的认知和信念(如孤独感)是导致抑郁症的关键易感因素。网络受欺负导致青少年心理安全感下降,感觉自身被孤立从而产生孤独,无法控制人际逆境,进一步导致更高水平的抑郁[17]。为此,此次研究提出假设2:孤独感在网络受欺负与青少年抑郁中有中介作用。

网络受欺负与青少年抑郁间存在中介,说明网络受欺负能通过孤独感间接影响青少年抑郁。但中介作用可能在不同情况下有所不同,可能受到其他因素的调节。

学校联结是指个体与学校以及学校环境里的人建立的情感联系,反映学生对学校的认同感、归属感[18]。当青少年在中学阶段逐渐与家庭脱离联结时,学校成为影响青少年学习和发展的重要变量。病态互联网使用模型指出,个体在一般病理学因素(孤独、焦虑、抑郁)和缺乏社会支持(学校联结、教师支持)的共同作用下,会出现一系列的非适应性认知和偏差行为[19]。研究[20]表明,当青少年与学校有积极的学校联结时,青少年报告的问题行为(如攻击和欺凌)更少。社会控制理论强调学校联结对青少年的保护作用,认为只有当学生知觉到自己对学校有认同感和归属感时,才会主动内化学校的目标和价值观念,从而发展出相应的优良品质[21]。研究[22]显示,学校联结能够有效降低青少年的焦虑、抑郁水平,是预防和控制青少年问题行为最近端的保护因素。因此,此次调研提出假设3:学校联结在孤独感对青少年抑郁的影响中起调节作用。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用整群抽样,2021—2022年在四川省宜宾市选取3所初级中学,以班级为单位,施测对象为初一至初三年级的学生,共发放问卷430份。

1.2 研究工具

1.2.1 网络受欺负分量表 采用Topcu等[23]编制的网络欺负量表的网络受欺负分量表进行测量,评估被试在半年内遭受网络欺负的频率。量表共14个项目,采用4点计分,得分越高表示受到网络欺负的频率越高。研究中该量表的内部一致性系数为0.904。

1.2.2 孤独感量表 采用王登峰[24]修订的孤独感量表进行测量。量表共18个项目,如“我想我和周围人许多人有共同之处”“我感觉自己缺少别人的友情”,采用4点计分,分数越高则表示孤独感越强。研究中该量表的内部一致性系数为0.911。

1.2.3 贝克抑郁自评量表[25]量表共包含13个项目,每个项目均有分别编码为0、1、2、3的4句短句,代表4个可能的答案,采用4级评分,总分越高表示抑郁程度越高。研究中该量表的内部一致性系数为0.953。

1.2.4 学校满意度量表 采用张兴贵等[26]编订的学校满意度量表对被试进行测试,评估青少年对学校生活的满意程度。量表共包括4个项目,如“我在学校的生活很有趣”“学校里很多事情我都不喜欢”,采用7点计分(1=完全不符合,7=符合),被试得分越高表示满意度越高,学校联结越强。研究中该量表的内部一致性系数为0.747。

1.3 统计学处理

使用SPSS 18.0及其插件PROCESS 3.5分析数据。分别进行共同方法偏差检验,对自变量、中介调节变量、因变量进行描述性统计及相关性分析;用PROCESS插件的模型4、模型14对有调节的中介模型进行分析。

2 结果

2.1 共同方法偏差检验

由于此次数据均来自被试的自我报告,因此数据质控上采用问卷保密、问题分开编排等方式。同时采用Harman单因子检验对共同方法偏差进行统计控制。结果显示,第一因子方差解释比为27.78%,小于40%的临界值,说明研究的共同方法偏差不明显。

2.2 一般资料

回收有效问卷402份,问卷有效率为93%。被试中,初一年级学生137名,初二年级学生125名,初三年级学生140名;男生193名(48%),女生209名(52%);年龄12~16岁,中位年龄14.51岁。

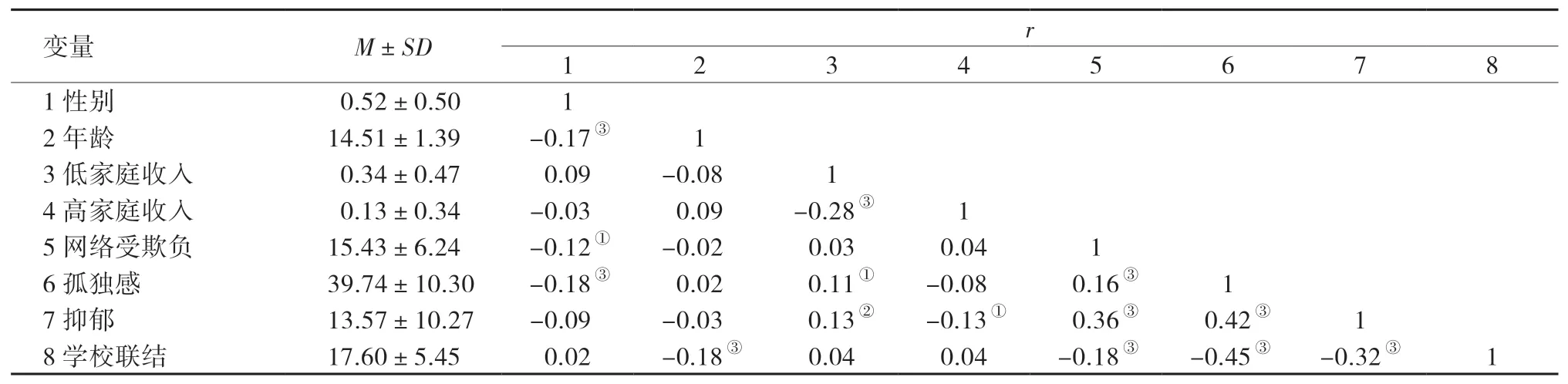

2.3 各变量的描述性统计及相关性分析

网络受欺负、孤独感、抑郁,两两间呈显著正相关;学校联结与孤独感、学校联结与抑郁分别呈显著负相关。详见表1。

表1 各变量的描述性统计和相关分析n=402

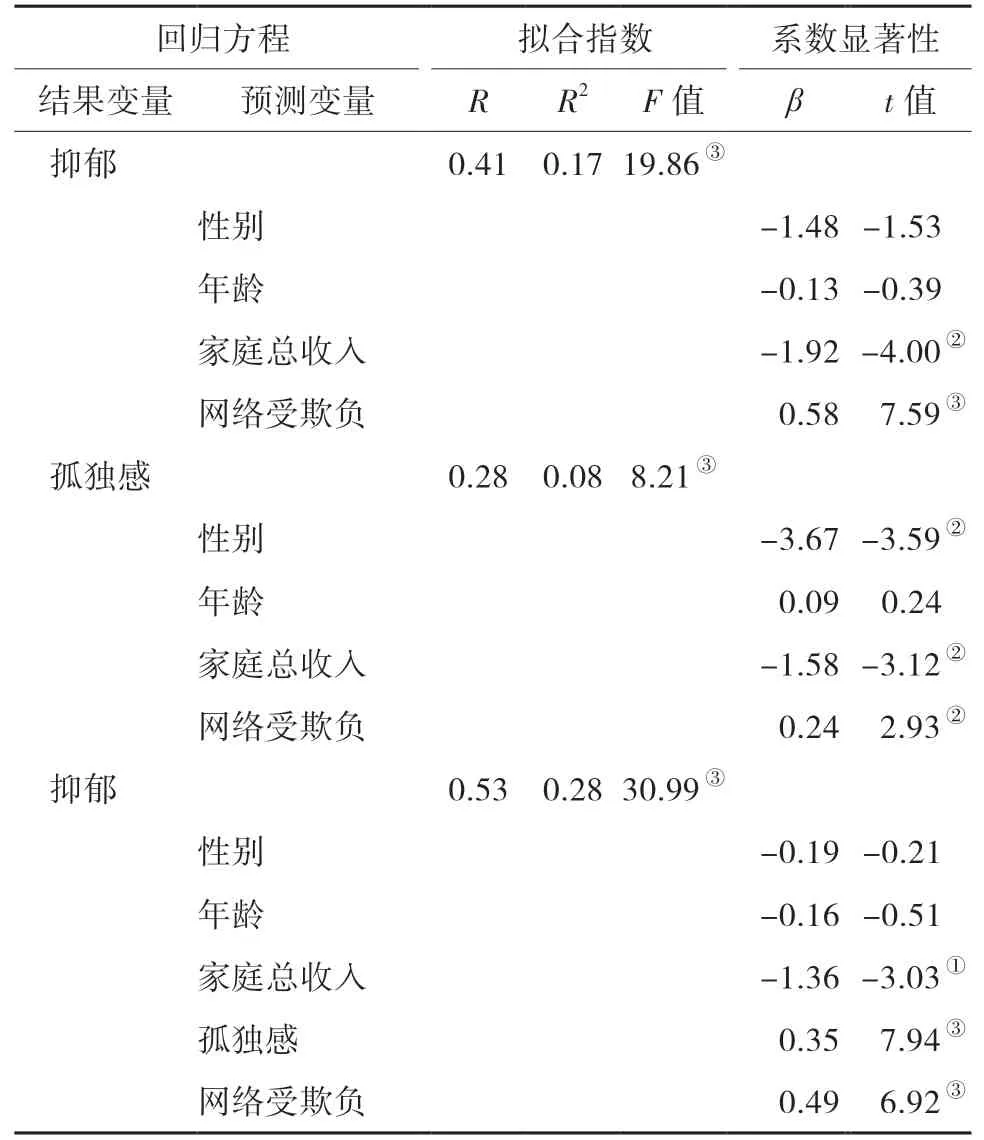

2.4 青少年网络受欺负与抑郁:有调节的中介模型检验

采用PROCESS插件中的模型4,在控制了性别、年龄、家庭年收入后,对孤独感在网络受欺负与青少年抑郁之间的中介作用进行检验。结果表明:网络受欺负对抑郁有显著的正向预测作用(β=0.58,t=7.59,P<0.001),支持假设1。当放入孤独感这一中介后,网络受欺负对青少年抑郁仍有显著预测作用(β=0.49,t=6.92,P<0.001);其中,网络受欺负对孤独感的预测作用显著(β=0.24,t=2.93,P<0.01);孤独感对抑郁的预测作用同样显 著(β=0.35,t=7.94,P<0.001),支 持 假 设2。详见表2。此外,使用偏差校正的百分位Bootstrap方法对直接效应和中介效应进行检验,结果表明:95%置信区间(95%CI)分别为0.03~0.14和0.36~0.63,均不包含0,表明网络受欺负不仅能直接预测抑郁,也能通过孤独感的中介作用预测青少年抑郁,其直接效应(0.49)、间接效应(0.08)分别占总效应的86.21%和13.79%。详见表3。

表2 孤独感的中介模型检验n=402

表3 总效应、直接效应及中介效应分解表

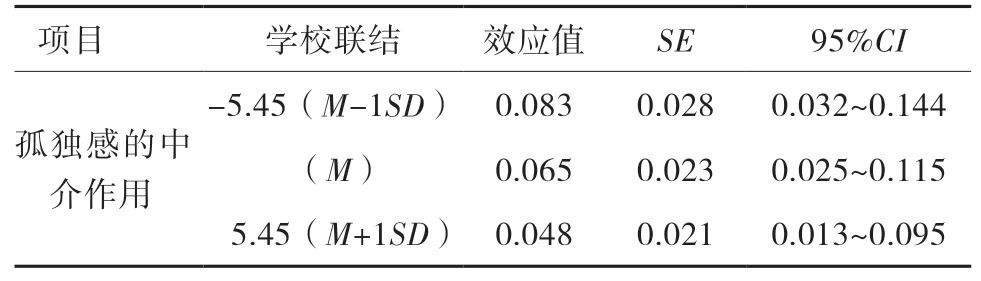

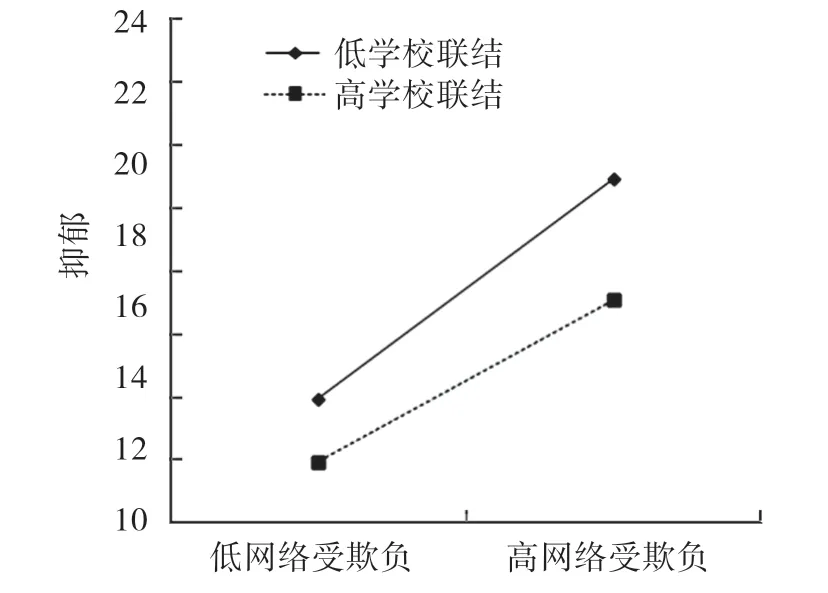

采用PROCESS插件中的模型14对有调节的中介模型进行检验。在控制年龄、性别、家庭年收入后,将学校联结这一调节变量放入模型中。结果表示:学校联结与孤独感的乘积项能显著预测抑郁(β=-0.01,t=-2.15,P<0.05),表明学校联结能够调节孤独感对抑郁的正向预测作用。详见表4。其中该模型的判定指数INDEX为-0.003 1,标 准 误 为0.001 9,Bootstrap 95%CI为-0.007 4~-0.000 1,上下限均不包括0,表明有调节的中介效应显著。由于孤独感在不同水平学校联结的调节下作用不同,进一步的简单斜率分析结果表明:当学校联结水平较低时(M-1SD),孤独感对青少年抑郁的正向预测作用更大(simple slope=0.36,t=6.18,P<0.001);当学校联结水平较高时(M+1SD),孤独感对青少年抑郁的正向预测作用更小(simple slope=0.20,t=3.21,P<0.01)。详见表5。为了更直接呈现学校联结对孤独感与青少年抑郁关系的调节作用,进行调节效应图绘制(图1)结果表明,随着青少年与学校联结水平的提升,孤独感对青少年抑郁的预测作用减小。假设3得到验证。

表4 有调节的中介效应检验

表5 孤独感在不同水平学校联结上的中介效应

图1 学校联结对网络受欺负与抑郁的调节作用

3 讨论

3.1 孤独感在网络受欺负与青少年抑郁之间的中介作用

研究发现,网络受欺负对青少年抑郁有显著正向预测作用,孤独感在网络受欺负与青少年抑郁间存在部分中介作用,且孤独感越强,青少年抑郁的可能性越高。究其原因,可能是网络伤害总是涉及口头侮辱和对个人价值观的攻击,往往会降低青少年的自尊心,增加不足感,从而导致青少年抑郁[27]。遭受故意、反复骚扰的青少年会产生更多的社交焦虑和适应困难,增加网络受欺负者抑郁的风险[28]。双自我意识理论认为,在网络人际关系中,随着公我意识降低,私我意识增强,个体更愿意在不受约束的网络环境中表达真实观点和感受。但研究显示,个体在社交网站的真实自我表露,往往并未获得渴望的社会关注和认可,反而更容易将事件看成是针对自己的,感受到他人的轻视和冷漠,社交网络带来的孤独、无助也会导致更强的焦虑、抑郁[29]。孤独感的中介作用也可以这样解释。就抑郁而言,青春期是一个脆弱的时期,此时青少年在线的频率、强度增高,使得网络欺负在青少年中更加普遍;且青少年身心发展尚不成熟,受欺负时往往处于被动地位,无法对伤害进行有效回应,从而产生孤独感、无助感、焦虑等,进而弥散到线下的人际交往中,进一步增加青少年患抑郁症的风险[30]。

3.2 学校联结的调节作用

研究结果显示,学校联结对“网络受欺负-孤独感-抑郁”这一中介模型有调节作用,具体表现在对中介模型后半段路径的调节。即学校联结水平越高的青少年,孤独感对青少年抑郁的预测作用越小。说明学校联结虽不能直接缓冲网络受欺负对青少年抑郁的影响,但能间接帮助青少年以适应性的方式应对困境。学校联结对孤独感的缓冲作用可从两方面来理解。一方面,网络欺负存在隐匿性,青少年在遭受网络欺负后,往往不愿意告知家长。现实生活中在缺乏家庭支持的情况下,往往导致自身应对资源不足,社会支持降低。学校联结是一种安全型依恋,教师、同学是学校联结中最直接的依恋对象。在家庭支持不足的情况下,良好的学校联结意味着青少年能在学校获得良好的社会支持(教师、同学),因此在面对压力事件时,能更好地向学校教师、同学寻求帮助,避免问题行为的发生。另一方面,网络受欺负者往往比网络欺凌者有更好的同理心、情绪敏感性以及社会情感技能[31]。循环过程模型指出,在遭遇网络欺负后,多数网络受欺负者认为被欺负这件事是无法改变的,采用不良的应对模式(沉思、自责、接受)来调节其无助、焦虑和痛苦,倾向于将欺负归因于自身。而良好的同理心、社会情感技能以及社会支持(学校联结)能帮助青少年完成不良应对模式到良好应对模式的转变,帮助他们适应性地调节自己的痛苦,从而减少自身的抑郁情绪。

3.3 研究的局限与实际意义

此次研究存在许多不足之处。作为一项横断研究,纳入变量较少,且研究数据均从被试自我报告获得,难以控制被试主观倾向,数据量较小。未来可采用多种渠道收集更为客观的数据,追踪并研究遭受网络欺负的青少年,记录其抑郁的发展进程。

研究结果对青少年学校教育有实际意义。在关注青少年不安全网络行为的同时,也应鼓励遭受网络欺负的青少年主动告知家长、老师或同学,以获得更多的支持与帮助,更好地应对网络欺负。同时提示学校作为青少年问题行为最近端的保护因素,可以设置更全面、更具针对性的青少年抑郁预防措施,为青少年提供更多的保护。