莆田市87例新冠肺炎儿童中医证候与理化指标分析

2022-12-26李旭微杨京华林劲榕邱荣仙郑泽宇黄志华朱俊腾

李旭微,闫 超,原 丹,杨京华,林劲榕,邱荣仙,艾 斯,庄 森,郑泽宇,黄志华,朱俊腾,郑 健,2*

(1.福建中医药大学附属人民医院,福建 福州 350004;2.福建中医药大学 中医儿科研究所,福建 福州 350122;3.福州市中医院,福建 福州 350001;4.广州市中医医院,广东 广州 510120;5.莆田学院附属医院,福建 莆田 351106;6.福建中医药大学附属第二人民医院,福建 福州 350003)

新型冠状病毒感染性肺炎(Corona virus disease 2019,COVID-19),世卫组织将其命名为“2019冠状病毒病”,主要由新型冠状病毒感染引起肺炎[1],简称“新冠肺炎”。新冠肺炎多以发热、干咳、乏力为主要表现,鼻塞、流涕等症状少见。在COVID-19成人患者研究中,约半数患者多在一周后出现呼吸困难,甚者快速进展为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍。2021年9月,福建省莆田市暴发新冠肺炎疫情,本次感染毒株为冠状病毒β属Delta型[2],本次莆田疫情特点为存在较多儿童感染。截至2021年10月19日24时,福建省莆田市共有87名儿童感染,占本次莆田疫情总感染数的41.8%,儿童总感染率高于其他省市。现将观察的87例COVID-19儿童临床资料分析如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2021年9月10日-10月19日24时,莆田学院附属医院收治的新冠肺炎确诊患儿87例为研究对象。其中,男孩50例,女孩37例。轻型43例,普通型44例,无重型、危重型及死亡病例。年龄分布区间为3~13岁,平均年龄8.45岁,学龄前期儿童23例,学龄期儿童64例,患儿以学龄期儿童为多见。平均住院天数:19.67 d。

1.2 诊断标准

参照《儿童新型冠状病毒感染诊断、治疗和预防专家共识(第三版)》[3]、《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)》[4]及《福建省中医药防治新型冠状病毒肺炎专家共识(第四版 2021年)》[2]。

1.3 西医诊断标准

根据流行病学史、临床表现及莆田市疾控中心运用聚合酶链反应(RT-PCR)技术进行检测结果阳性。

1.4 病例临床分型

参照新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)[4]:轻型:临床症状轻微,类似急性上呼吸道感染症状,影像学未见肺炎表现;普通型:具有发热、呼吸道症状等,影像学可见肺炎表现。

1.5 中医辨证分型

参考儿童新型冠状病毒感染诊断、治疗和预防专家共识(第三版)[3]及福建省中医药防治新型冠状病毒肺炎专家共识(第四版 2021年)[2]:邪犯肺卫证[2]:可无明显症状,或发热而热势不扬,可伴有轻咳、无痰或少痰,舌质略红,舌苔白或微黄。治以轻宣肺卫,透邪外达,方选上焦宣痹汤加减。

疫毒袭表证[3]:症见发热或不发热,干咳,咽稍痛或咽痒或咽干,轻微乏力,或伴呕恶,腹泻,舌红或淡红,苔薄白微腻或微黄,脉浮。治以解表透邪,方选上焦宣痹汤合升降散加减。

湿热蕴肺证[3]:症见发热,头痛,活动减少,食欲不振,恶心、呕吐,泄泻,腹胀,或伴干咳,年长儿可见胸闷,舌质红,苔黄腻,脉濡。治以芳香化浊,宣通气机,方选厚朴夏苓汤加减。

湿毒郁肺证[3]:身热不扬,汗出不畅,咳嗽,呕恶,纳呆,腹泻,或便秘,肢重酸楚,或见胸闷、头晕、头痛、味觉消失,舌红,苔黄腻。治以清肺解毒利湿,方选三仁汤合升降散加减。

1.6 纳入及排除标准

1.6.1 纳入标准 ①年龄1~14周岁;②莆田学院附属医院收治的确诊病例符合新冠肺炎轻型、普通型患儿西医诊断标准及中医辨证分型标准;③患儿法定监护人知情同意自愿加入微信诊疗平台配合中医证候资料采集;④中华人民共和国境内患儿。

1.6.2 排除标准 ①不能配合完成诊疗资料收集患儿;②确诊病例分型为重型、危重型患儿;③合并有心、脑、肝、肾及造血系统等严重基础疾病患儿。

1.6.3 中医证候资料采集 通过入院时患儿主诉或患儿家属代诉,通过微信平台问卷星调查表等形式,综合搜集并记录患儿中医证候学资料。

1.6.4 观察指标 观察入组的87例新冠肺炎确诊患儿,根据入院时中医证候资料采集,中医辨证分型为轻型:邪犯肺卫证、湿热蕴肺证;普通型:疫毒袭表证、湿毒郁肺证;分析两组患儿年龄、性别的分布情况,分析入组患儿入院时WBC、LY、IL-6、T淋巴细胞分类、病毒载量、胸部影像学资料以及入组患儿的住院天数与中医证候的相关性水平。

1.6.5 病例出院标准 参照儿童新型冠状病毒感染诊断、治疗和预防专家共识(第三版)[3]:①体温正常3 d以上;②呼吸道等症状好转;③肺部影像学显示病变明显改善;④连续2次呼吸道标本(咽拭子或鼻咽拭子)核酸检测阴性(采样时间至少间隔 24 h)。

1.7 统计方法

2 结果

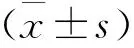

轻型和普通型COVID-19患儿的中医证型比较,以湿热蕴肺证及湿毒郁肺证为多见。各组间年龄和性别比较无显著差异(Z=9.33,P=0.065>0.05和χ2=0.191,P=0.979>0.05)。见表1。

表1 COVID-19患儿中医证候性别、年龄分布比较

COVID-19患儿各证型外周血白细胞计数(WBC)、淋巴细胞计数(LY)及白介素-6(IL-6)比较见表2。结果表明,轻型和普通型COVID-19患儿的中医证型与外周血白细胞计数、淋巴细胞计数及白介素-6比较均无显著差异(F=0.697,P=0.641>0.05;Z=2.08,P=0.555>0.05和Z=4.713,P=0.194>0.05)。

表2 COVID-19患儿各证型WBC、LY及IL-6比较

COVID-19患儿各证型外周血CD3+、CD4+、CD8+及CD4+/CD8+比较见表3。结果表明,轻型和普通型COVID-19患儿的中医证型与外周血CD3+、CD4+、CD8+及CD4+/CD8+比较无显著差异(Z=2.03,P=0.566>0.05;F=1.09,P=0.357>0.05;Z=0.62,P=0.891>0.05及F=0.50,P=0.685>0.05)。

表3 COVID-19患儿各证型外周血CD3+、CD4+、CD8+及CD4+/CD8+比较

COVID-19患儿住院时间和病毒载量(CT值)N比较见表4。结果表明,病毒载量组间比较,轻型邪犯肺卫证与普通型疫毒袭表证及湿毒郁肺证比较有显著差异(P=0.034<0.05,P=0.020<0.05),轻型湿热蕴肺证与普通型疫毒袭表证及湿毒郁肺证比较有显著差异(P=0.013<0.05,P=0.040<0.05),轻型邪犯肺卫证与湿热蕴肺证,普通型疫毒袭表证与湿毒郁肺证两组间比较均无显著差异(P>0.05);住院天数组间比较,轻型邪犯肺卫证与普通型疫毒袭表证及湿毒郁肺证比较有显著性差异(P<0.01),轻型湿热蕴肺证与普通型疫毒袭表证及湿毒郁肺证比较有非常显著性差异(P<0.01),轻型邪犯肺卫证与湿热蕴肺证,普通型疫毒袭表证和湿毒郁肺证两组间比较均无显著差异(P>0.05)。病毒载量(CT值)以普通型COVID-19患儿低于轻型COVID-19患儿。住院天数以普通型COVID-19患儿高于轻型COVID-19患儿。

表4 COVID-19患儿住院时间和病毒载量(CT值)N比较

COVID-19普通型患儿中医证候的影像学结果比较见表5。结果表明,两组患儿病变部位组间比较无显著差异(χ2=0.177,P=0.674>0.05),两组患儿病灶肺叶组间比较无显著差异(χ2=0.047,P=0.828>0.05),两组患儿病变程度比较有显著差异(χ2=5.040,P=0.025<0.05),湿毒郁肺证影像学以病变散在分布多见。

表5 COVID-19普通型患儿中医证候与影像学结果比较 (n)

3 讨论

COVID-19属中医学“疫病”范畴。吴又可《瘟疫论》曰:“夫瘟疫之为病……乃天地间别有一种异气所感……此气(戾气)之来,无论老少强弱,触之者即病”,“盖温疫之来,邪自口鼻而入,感于膜原,伏而不发,不知不觉”,指出本病非外感六淫之邪,属疫气,疫邪主要病性为热、湿、毒,病位主要在肺、脾,以热、湿、毒、瘀为基本病机,具有人群易感、传染性强、症状相似等特征,疫气还具有一定潜伏期,传播途径从口鼻而入,初期可无临床症状。据本次疫情溯源可知,感染源多为无症状感染病例,主要以家庭-学校-家庭传播链形式,以密切接触方式传播为主,儿童患病率高可能与聚集性感染有关。

《世医得效方》曰:“秋多淫雨,人患湿疫。”本次疫情发生在莆田初秋时期,此时天气炎热,雨水较多,地气之热上腾,湿气与热气相互扭结,人居于天地之中,易感湿热之邪,加之疫气侵袭,故临床多以“湿热疫”为主。小儿脏腑尤为娇嫩,形气尚未充实,不耐受寒热侵袭,且各脏腑机能尚未发育完善,抵御病邪能力较弱,如遇调护失养、饮食不节、寒温不调等诱因,导致腠理疏松、卫外不固、正气不足等证候表现,则易为外感六淫、时邪疫疠所侵。吴鞠通《温病条辨》云:“温病由口鼻而入……鼻气通于肺,口气通于胃”,肺居上源高位,疫邪见首先犯之,故病初先以侵犯肺卫为主,继而邪犯中焦脾胃。小儿肺常不足,肺合皮毛,卫外不固,受疫邪所犯,肺气被束,宣肃受阻,病在初期,可见轻咳,少痰或无痰;湿郁卫表,卫气被遏,营卫不合,腠理开合失司,正邪相争,故见热势不甚或热势不扬。明代医家万全认为小儿“肺常不足”“脾常虚”,脾土与肺金本为母子关系,共同参与宗气生成,津液输布,二者在临床中密不可分,卫气隶属于水谷之气分支之一,行于体表,间接体现肺气延展[5]。疫邪首犯肺脏,肺气失宣,致出现子盗母气,子病及母等现象,脾土受损,临床可见食欲不振、恶心、腹胀等脾系证候。结合本次疫情,COVID-19患儿入院时临床以邪犯肺卫证、疫毒袭表证、湿热蕴肺证及湿毒郁肺证多见,且湿热蕴肺证及湿毒郁肺证患儿占比高。

在本次回顾性研究中,结果显示普通型COVID-19患儿住院天数多于轻型COVID-19患儿,并且普通型COVID-19患儿病毒载量(CT值)N低于轻型COVID-19患儿,提示住院天数和病毒载量有一定相关性。在现代医学研究表明,病毒载量(CT值)N越低,提示体内病毒总量越高,因而机体清除病毒所需时间较长,进而导致患儿住院时间延长。在影像学表现中,普通型湿毒郁肺证影像学病变散在分布多于疫毒袭表证患儿。这与湿热疫毒邪特点有相似之处。本病初期,疫邪犯上焦,以肺系证候为主,继而出现脾系证候,病性特点主要以热、湿为主,湿为阴邪,停聚于体内,阻遏气机升降,水谷精微输布运化困阻,导致水饮运化失常,水饮内停,饮停聚而为痰,脾为生痰之源,肺为储痰之器,痰饮停聚于肺脾,故表现咳嗽、头身重疼、食欲不振、腹胀等肺脾证候。湿热毒蕴结,饮停于肺,故临床上影像学可见湿毒郁肺证病变分布较疫毒袭表证重。且湿性黏滞缠绵,加之COVID-19住院患儿,活动空间有限,多以久卧或久坐,玩电子产品为主,少有嬉戏跑闹,活动量较前明显减少,小儿饥饱不知,脾常不足,易出现过食伤脾,脾虚不化,加之感受湿热疫毒邪,故可见病程缠绵难愈。

对COVID-19患儿理化指标研究发现,轻型和普通型COVID-19患儿入院时WBC、LY、IL-6、T细胞亚群基本在正常范围内,未见明显减少,且两组患儿相关指标比较无统计学差异。这与上海复旦大学附属儿科医院针对11例COVID-19儿童的调查研究结果基本一致[6]。在炎症性疾病中,淋巴细胞在病毒诱发的急性免疫中,起到人体自我检测、防御及清除病原体的关键作用。研究表明,在COVID-19感染时期,尤其在炎症风暴形成过程中,一方面淋巴细胞可以使免疫细胞活化,并参与抗病毒作用,使淋巴细胞减少,伴随T细胞功能失调,致CD8+细胞总数降低,CD4+/CD8+比值升高;另一方面,淋巴细胞受到抗原刺激后,可能直接进入淋巴系统诱导增殖分化,参与受侵袭的靶器官或组织免疫,便不回流到淋巴细胞循环池,致外周血淋巴细胞减少,从而外周血白细胞减少[7-8]。白介素-6作为一种生物活性因子,在炎症、感染等情况下,短期内即可导致异常或过度分泌,造成不同程度的免疫性病理损伤。陈成等[9]研究表明,COVID-19患者的炎症因子风暴反应最初阶段与粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)及IL-6紧密相关。本研究COVID-19患儿理化指标结果或许与儿童免疫系统尚未发育成熟,病毒感染后,诱发体内免疫应答水平低下,不易形成细胞因子炎症风暴有关[10],也可能与儿童新陈代谢旺盛,组织自我修复能力强,处于生长发育阶段,相较成人,儿童基础疾病少,治疗可能事半功倍[11]。在中医学上,钱乙[12]所著《小儿药证直诀》提出小儿具有两大生理特点:一是“五脏六腑,成而未全……全而未壮”;二是“骨脉、五脏六腑之神智”均在“变蒸”,指出小儿具有稚阴稚阳的生理特性,在生长机能上有生机旺盛、发育迅速的特点。儿童为纯阳之体,生长蓬勃、精力活力充沛,犹如旭日之新升,草木之方萌,蒸蒸日上;小儿脏气清灵,随拨随应,顽病痼疾少,病情较成人而言,相对简单;儿童神智未开,思维单纯,七情六欲对其影响小,大多数儿童患病后思想顾虑少,具有顺其自然、随遇而安的特点,七情内伤之损害也相对少[13]。

综上,本次回顾性研究结果显示,普通型COVID-19患儿住院天数及体内病毒总量均高于轻型COVID-19患儿;轻型和普通型COVID-19患儿入院时WBC、LY、T细胞亚群、IL-6基本在正常范围内,未见明显减少,两组患儿比较无统计学差异。本研究存在纳入指标以患儿入院时为主,缺乏疾病发展过程监测的不足,在临床治疗中,仍需动态监测理化指标变化情况,及时掌握患儿病情变化情况。本研究尚缺乏同时期健康儿童作为对照,今后将进一步完善。