“双循环” 下攀西经济区康养旅游产业高质量发展路径研究

2022-12-25李杰

李 杰

(四川商务职业学院旅游管理系,四川成都 611131)

随着人口老龄化和消费结构的升级,人们对自身健康、工作和生活环境健康的要求不断提升,在此背景下健康中国建设应运而生[1]。百年未有之大变局的演进,让经济要素从全球性流动转变为区域性流动[2]。面对错综复杂的国际环境,我国提出了构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局[3]。融汇着多重要素流动的旅游业在 “健康中国” 战略下,迎来了康养旅游这一新蓝海[4]。十九届五中全会明确将高质量发展作为 “十四五” 时期经济社会发展的主题,在文旅部印发的《 “十四五” 旅游业发展规划》中, “高质量” 出现了11次,高质量发展成为一条主线贯穿于优质发展、文旅融合、智慧旅游等多个方面[5]。

攀西经济区是全国康养旅游的发起者和倡导者,在 “双循环” 新发展格局背景下,探索其康养旅游产业高质量可持续发展的实现路径,对推动攀西经济区转型升级、建设成渝地区阳光康养度假旅游 “后花园” 和国际阳光康养旅游目的地、满足人民群众幸福生活需求等方面具有重要的现实意义。

一、文献综述

康养旅游是旅游业转型升级的重要体现,一直是重要话题。国外将健康和旅游结合研究始于20世纪80年代的保健旅游(healthcare tourism)[6],经过30余年的积累,研究主题相对广泛,在背景探讨、概念辨析、供需探索、专项研究[7]等方面成果较多。国内学界从21世纪开始关注康养旅游,学者聚焦于康养旅游供给研究[8-12],为康养旅游发展研究奠定了坚实基础。但缺失表现在三个方面:一是对保健旅游、健康旅游、养生旅游、医疗旅游和康养旅游等相关概念界定不清[7],一定程度上阻碍了康养旅游研究的推进;二是相对于健康旅游、养生旅游而言,对康养旅游进行研究相对较少[7];三是学者多关注长三角、珠三角、京津冀等康养旅游产业发展程度相对较高、经济发展水平位于我国前列的地区[13],且大多以定性分析为主,定量研究相对不足[14]。

作为全国康养旅游的发起者和倡导者,攀西经济区的康养旅游发展逐步成为学术研究的热点。学者梳理了攀枝花康养旅游发展的优势、劣势、机遇和威胁[15];分析了攀枝花康养旅游与房地产业的互动关系,提出二者良性互动的途径[16];从健康养生的视角进行了盐边县康养旅游的开发研究[17];探讨了安宁河流域康养旅游产业的发展策略[18];通过构建 “八性” 评价体系对攀枝花二滩欧方营地康养旅游资源进行评价,提出开发策略[19];通过主成分分析法对比分析了攀、凉两地康养旅游的优势和劣势[20]。学界关于攀西经济区康养旅游的研究多局限于攀枝花市,且研究深度和广度严重滞后于区域康养旅游发展。本文在深入分析攀西地区康养旅游产业高质量发展理论逻辑的基础上,结合网络和实地调研,分析康养旅游发展的现状及可能存在的问题,从健全协同发展机制、推动产业融合升级、完善软硬环境建设、构建营销推广体系四个方面探讨其高质量可持续发展的实现路径。

二、研究区概况

(一)自然生态环境

攀西经济区包括攀枝花市和凉山彝族自治州2个市(州),是四川重要的工业基地,也是发展潜力较大的地区。攀西经济区地处中国西部阳光地带,平均日照保持8小时,年日照数达2 700小时左右,全年无霜期达300天以上,年均气温为20.2℃,相对湿度在55%~60%。全市林地面积达到444.7万公顷,森林覆盖率提高到52%,城市空气质量优良天数比率达到95.8%[21],优越的生态环境让旅游者既能调节身体健康又能舒缓心理压力。此外,经济区拥有丰富的生物资源,传统中草药类资源达2 500余种,总蕴藏量及名贵药材种类数量占四川全省一半以上,以盐边桑葚、重楼,米易何首乌、柴胡,仁和铁皮石斛、白芨等为主的中药材种植面积大约15万亩,建成 “中国块菌之乡” 基地、辣木种植基地[22]。

(二)人文环境

攀西经济区是一个多民族聚集地区,共有43个民族,2021年末全区户籍人口为645.77万人,其中少数民族为320.78万人,占总人口的49.67%[23-24]。经济区民族文化底蕴深厚,凉山州有彝族年、彝族火把节、毕摩音乐等18项国家级非物质文化遗产,还有 “人类母系社会活化石” 之称的摩梭文化;攀枝花是中国三线建设的历史缩影, “象牙微雕” 钢城、成昆铁路、二滩水电站等工业遗产形成了独具特色的三线文化、工业文化、移民文化等多彩文化,是中华民族独一无二的文化记忆[25]。据四川省文旅厅统计数据,经济区现有文化馆24个,博物馆11个,其中包含1个三线建设博物馆和全球唯一反映奴隶社会形态的博物馆——凉山彝族奴隶社会博物馆。

三、攀西经济区康养旅游产业高质量发展的理论逻辑

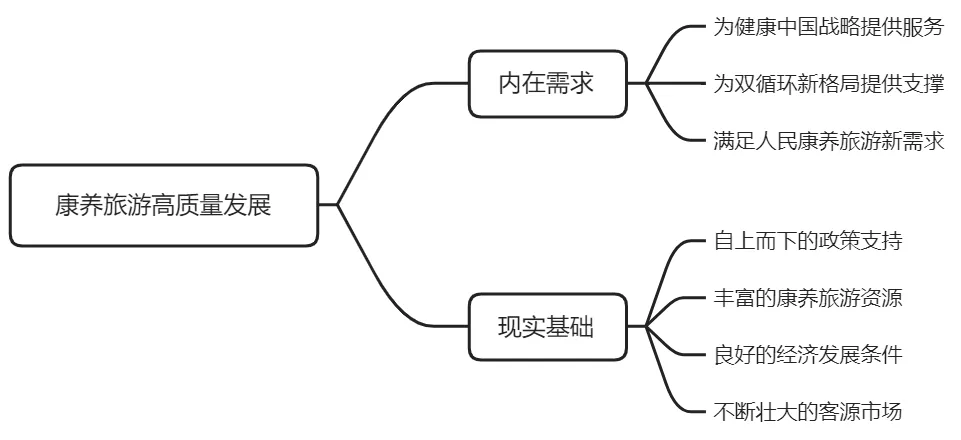

康养旅游产业高质量发展是攀西经济区转型升级的重要组成部分,其发展的理论逻辑包含内在需求和现实基础两方面(如图1)所示)。

图1 攀西经济区康养旅游产业高质量发展理论逻辑

(一)康养旅游产业高质量发展的内在需求

1.为健康中国战略提供服务

国民健康是经济发展的基础条件和社会全面发展的必然要求,《 “健康中国2030” 规划纲要》中指出实现全民健康是 “健康中国” 建设的根本目的。当前我国面临慢性病以及人口老龄化在内的诸多健康威胁,为了满足人民日益增长的健康需求,推进健康中国建设,《 “十四五” 健康规划》(简称《规划》)应运而生。《规划》指出要做优做强健康产业,促进健康与养老、旅游等产业融合发展,推动健康旅游发展,加快健康旅游基地建设。康养旅游是全生命周期健康产业链的一环,发展康养旅游不仅能够满足老年人群健康养老、中年人群健康养生,还能满足青年人群健康养情、少年人群健康养智、婴幼儿人群健康养育服务的需求。攀西地区具有得天独厚的环境优势、资源优势,发展康养旅游产业能够为健康中国和健康四川建设提供服务。

2.为双循环新格局提供支撑

当前,百年变局和世纪疫情交织叠加,区域化、本土化和周边化成为 “新流动性社会” 的发展趋势[3]。为应对要素从全球流动格局向区域流动格局转变,国家提出了双循环新发展格局战略。因此,康养旅游业应该发挥我国超大规模的旅游市场优势,充分挖掘内需市场潜力,通过扎实推进国内康养旅游大循环带动国际康养旅游循环,促进旅游经济在新时期新发展格局中进一步发挥支撑带动作用[26]。

3.满足人民康养旅游新需求

自2000年来,我国人口老龄化程度持续加深。据国家统计局公布2021年末全国65岁及以上人口已达20 056万人,占全国总人口的14.2%;四川省和攀西经济区65岁及以上人口分别为1 416.76万人和65.36万人,占16.93%和10.77%,日益严重的人口老龄化为康养旅游行业发展提供了广阔的空间。新时代新环境下,更 “惜命” 的80、90后追求健康旅游的意愿也显著提升,将成为康养旅游的重要位客群。此外,青少年、婴幼儿也有康养需求。攀西经济区康养旅游产业的发展,能够满足全龄段对康养旅游服务的新需求。

(二)康养旅游产业高质量发展的现实基础

1.自上而下的政策支持

《 “健康中国2030” 规划纲要》、党的十九大报告、《 “十四五” 健康规划》均指出要发展健康产业,推进文旅康养融合发展。《四川省 “十四五 “文化和旅游发展规划》指出,要积极开发生态康养、温泉养生等系列产品,培育健康旅游品牌,创建一批国家康养旅游示范基地,国家(省)级中医药健康旅游示范基地,省级森林康养度假区。四川省出台了《四川省康养旅游规划》《四川省大力发展生态康养产业实施方案(2018-2022)》《关于进一步推动健康旅游发展的实施意见》等系列政策予以支持。《攀西经济区 “十四五” 转型升级发展规划》指出要构建阳光康养旅游产业、康养旅游市场、康养旅游环境三大体系,建设攀枝花国际阳光康养旅游城市和凉山州阳光康养度假旅游城镇群,将攀西经济区打造成世界知名阳光康养旅游目的地。还出台了多个文件,着力推进 “医、康、养、健、智” 五位一体的康养旅游产业创新发展。自上而下的政策支持,成为攀西康养旅游产业发展的基础支撑和前进指引。

2.丰富的康养旅游资源

攀西经济区独特的自然生态和人文环境孕育了优质的康养旅游资源,以森林和湿地生态系统为主要类型的二滩国家森林公园、攀枝花苏铁林、邛海国家湿地公园、昭觉谷克德国家湿地公园、泸沽湖国家风景名胜区、螺髻山自然保护区等具有旅游与保健的双重价值。据四川省文旅厅统计数据,截至2022年3月,攀西地区共有A级(及以上)旅游景点(区)72处,其中4A级旅游景点(区)19处。本研究在实地调研基础上,对攀西经济区现有的康养旅游资源进行了梳理,并依据国家标准(GB/T18972-2017)《旅游资源分类、调查与评价方法》将经济区康养旅游资源分为8大主类,19项亚类,如表1所示。

表1 .攀西经济区康养旅游资源分析表

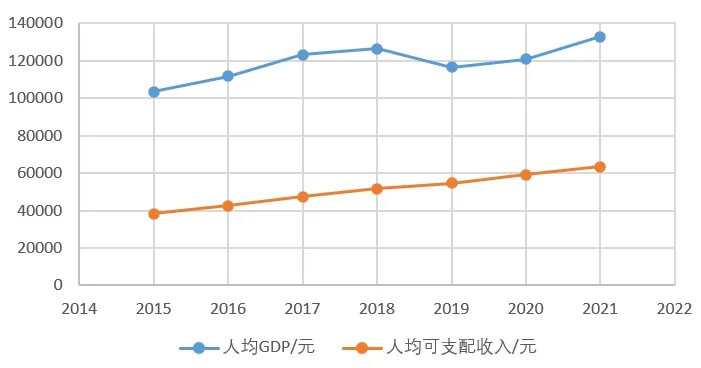

3.良好的经济发展条件

攀西经济区地处川西南、滇西北区域,是四川重要的工业基地,区域生产总值从2015年的2 240亿元增加到2021年的3 035亿元。老工业基地调整改造加快推进,工业增加值达到944.7亿元。亚热带水果、冬春蔬菜等特色农业量效双增,农业增加值达到503.6亿元。现代服务业加快发展,第三产业增加值达到1 152.4亿元,有利于康养旅游产业的发展。人均GDP从2015年的7 5078元增长至2021年的93 719元,增长率为24.8%;人均可支配收入从2015年24 191元增长至2021年的39 033元,增长率达到61.35%(图2)。可见,攀西区域经济一直以稳定的态势持续发展。康养旅游业对于区域经济发展水平有着较大的依赖,经济区良好的经济发展条件将很大程度上推动区域康养旅游业的高质量发展。

图2 .攀西经济区2015-2021年人均GDP与人均可支配收入演化图

4.不断壮大的客源市场

近几年,得益于自上而下的政策红利和资金持续投入,攀西经济区康养旅游市场需求整体扩大,游客接待能力也有所提升。如图3显示,2015-2019年攀西经济区接待旅游总人数增长了3 448.96万人次,年均增长19.6%,旅游总收入增长了492.3亿元,年均增长27.1%;2020年因受新冠肺炎疫情影响有所下滑,但同比2015年,接待旅游总人数增长了15.9%,旅游总收入增长了29.8%,可以看出攀西经济区旅游市场整体呈现出递增的趋势。尽管2021年攀西经济区旅游发展数据未公布,但根据文旅部对全国旅游市场统计数据,2021年国内旅游总人次和旅游收入分别比上年同期增长12.8%和31.0%,旅游业已有所复苏。在后疫情时代以及 “双循环” 新发展格局下,依托国内超大旅游市场规模,培育和壮大旅游市场内生动力,应成为攀西经济区康养旅游高质量发展的重点内容。

图3 .攀西经济区2015-2020年旅游发展情况图

四、攀西经济区康养旅游产业发展的现状及问题

攀西经济区康养旅游产业发展有区位优势、生态优势和资源优势,但相比康养旅游发达地区,仍存在一些问题。

(一)区域协同机制不佳,康养旅游联动效应较弱

一方面,攀枝花市和凉山州在出台康养旅游发展相应政策和制度时,皆立足于各自行政区域的增长点,没有全面平衡攀西经济区的整体发展情况。如凉山州在 “十四五” 规划中提出要将旅游业列为首位产业,而攀枝花市提出要打造钒钛与康养两张名片,但工业发展与康养旅游之间的冲突是不可避免的,康养旅游的市场形象必然会受到攀西战略资源开发所带来的环境污染的影响。另一方面,目前各区域康养旅游发展不平衡,如攀枝花市在贯彻全民化康养理念过程中,已逐步构建起 “年轻人养身、中年人养心、老年人养老” 的康养基地,而凉山州虽大力倡导发展康养经济,但仅西昌市一枝独秀,其他地区的康养经济发展皆无可圈可点之处。如何破除行政区划局限,健全区域协同机制,实施对外抱团发展,对内交流互鉴,促进区域康养旅游联动发展,打造攀西经济区阳光康养旅游综合体迫在眉睫。

(二)产业融合力度不足,康养旅游新业态产品较少

自2020年习近平总书记作出推动成渝地区双城经济圈建设、打造高质量发展重要增长极决策部署以来,攀西经济区围绕建设成渝地区双城经济圈文旅康养 “后花园” ,按照 “全域化布局、全时化服务、全龄化康养” 的要求,不断拓展康养业态领域,产品开发模式涵盖康养度假营地、康养中心、康养度假村、养生度假村、湿地公园、竞训基地等形式,打造了大香格里拉阳光生态之旅、安宁河谷阳光康养度假之旅、环螺髻山阳光冰雪温泉之旅等数条康养旅游线路,以及三线建设博物馆——航天科技城、攀枝花苏铁研学基地、行远牧业等康养研学线路,形成了独具特色的 “养身、养心、养智” 三大类康养线路产品,能够较好地满足旅游者康复养老、休闲度假、研学健身等基本康养需求,但与传统中药、农业、体育、文化等产业融合度不高,新业态康养产品较缺乏,目标客户群范围较小,康养旅游边际效用未能实现最大化。

(三)软硬环境建设缓慢,康养旅游配套基础较差

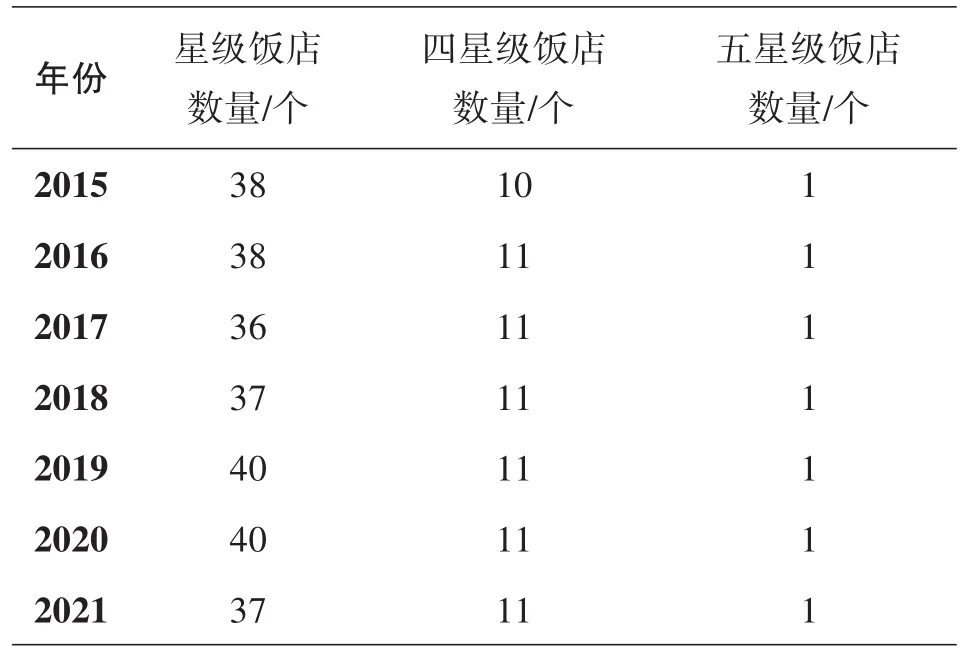

交通设施方面,在四川 “四向八廊” 战略大通道建设背景下,攀西地区保安营机场和青山机场共计通航城市29个,航线数量已达36条,攀枝花站和西昌站共开行10对动车组,京昆高速、雅西高速、丽攀高速、攀大高速贯穿境内,交通路网不断改进。目前攀西2小时经济圈仅限于区域内各城市,4小时经济圈能辐射的城市仅通海、玉溪、楚雄和禄丰,其他城市游客到攀西的交通路程时间花费较长。旅游住宿接待设施方面,如表2所示:

表2 2015-2021年攀西地区星级饭店发展情况

可以看出2015-2021年攀西经济区星级饭店总量略有波动。据四川省文旅厅统计数据显示,截至2022年6月,攀西经济区仅有1家五星级酒店,11家四星级酒店,其中7家位于攀枝花市,2家位于西昌市。纵观国内其他旅游城市,四、五星级酒店数量在15家和5家以上。相比而言,攀西地区旅游住宿接待设施较为落后,难以满足游客的住宿需求。医疗卫生设施方面,如表3所示:

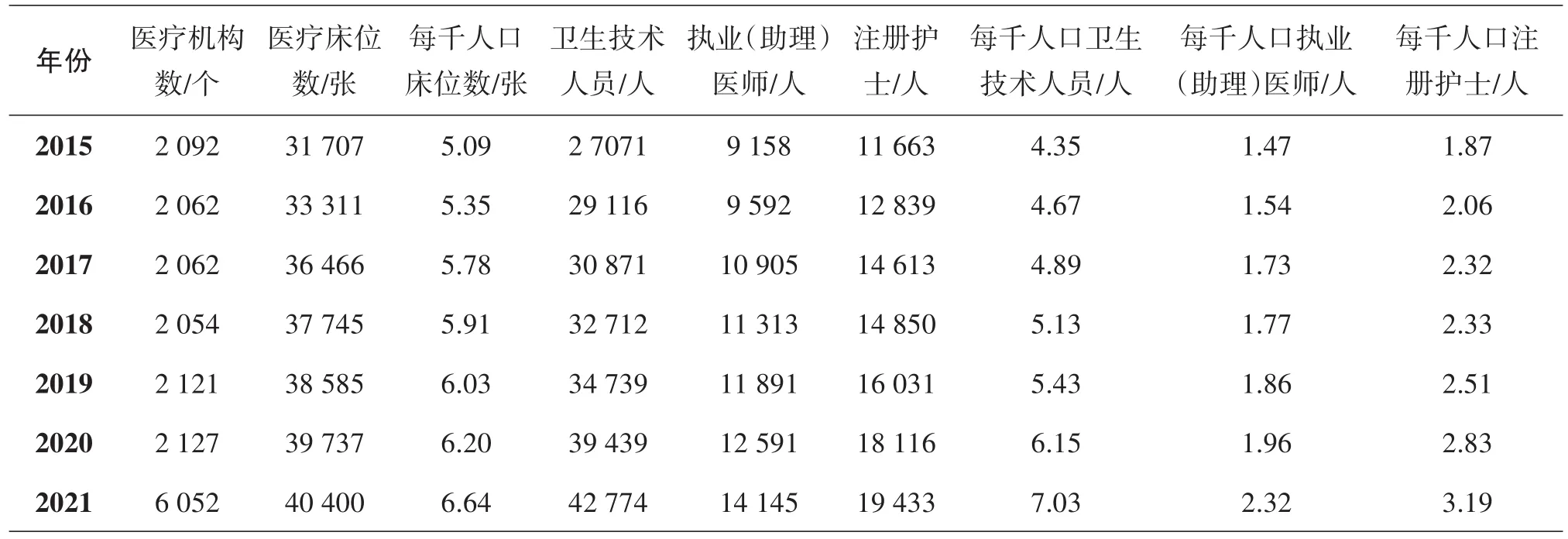

表3 2015-2021年攀西地区医疗卫生事业发展情况

可见,近年来攀西经济区医疗卫生事业各项指标均呈现出平稳增长的态势,2015年~2021年平均每千人口卫生技术人员、平均每千人口执业(助理)医师以及平均每千人口注册护士分别增加了2.65人、0.85人、1.32人。康养旅游产业可持续发展的重要支撑之一是医疗卫生事业的稳定发展,但攀西各地康养体系不均衡,攀枝花作为国家首批医养结合试点城市之一,拥有5家三甲医院,对外地康养老人的年均容量已达到10万人次;凉山州内虽有3家三甲医院,但都在西昌市,县级层面的医养条件有待改进,且资源分散,未形成康养体系;医疗条件不符合康养旅游城市标准。

(四)营销推广力度不够,康养旅游品牌效应较弱

攀西经济区作为全国 “康养产业” 理念和 “阳光康养旅游” 概念的首创地,率先创建 “中国阳光康养旅游城市” ,并塑造 “英雄攀枝花阳光康养地” “五彩凉山度假天堂” 两大品牌形象。近年,依靠大凉山国际戏剧节、彝族火把节、央视热播电视剧《火红年华》进一步树立了自身的旅游文化品牌。但与青岛、三亚、秦皇岛、珠海等地区相比较而言,攀西经济区康养品牌推介力度不够,在互联网、广播、报刊、标语、平面广告和招示牌等媒介进行宣传时,缺少名人代言,其阳光康养旅游品牌的知名度和影响力还比较弱。大数据、人工智能、智慧App等技术在攀西康养产业中还未得到广泛运用,丰富独特的生态、旅游、养生资源没有得到有效宣传,多彩荟萃的民族文化与奋进创新的三线精神没有得到充分发挥,除了四川省内游客及云南西北部游客之外,其他地区的人对攀西地区不太了解,优质的康养资源 “养在深闺人未识” 。

五、攀西经济区康养旅游产业高质量发展的实现路径

根据康养旅游产业发展的内生规律,结合攀西经济区康养旅游现实状况及存在的问题,借鉴国内外康养旅游产业的发展经验,着力探索攀西经济区康养旅游产业高质量发展的实现路径。

(一)以战略为引领,健全协同发展机制,促进区域联动发展

攀西经济区应共同研究并综合国家少数民族政策以及乡村振兴、成渝双城经济圈等国家战略,进一步深化 “一家亲” 历史观、 “一体化” 发展观、 “一盘棋” 大局观,在巩固扩大攀西区域合作既有成果的基础上,全面完善区域协同发展机制,优势互补、形成合力,推动地理上的 “山水相连” 变为发展上 “浑然一体” ,将攀西经济区打造成为富有本土特色的经济增长极,迭代提升经济区的康养旅游产业影响力与竞争力。攀凉两地应紧密协作,携手构建经济区 “两核三廊八区” 全域旅游格局。以西昌、攀枝花为区域 “双核” ,发挥旅游集散功能,增强城市旅游承载服务能力,辐射带动会理、昭觉、冕宁、木里、米易、盐边等重要旅游节点城市完善功能,形成全域旅游发展态势。以京昆高速为轴线,沿安宁河谷打造攀西阳光生态经济廊道;以宜攀高速为轴线,沿金沙江打造高峡平湖生态康养廊道;以G247为轴线,沿攀枝花—稻城国道打造高山生态景观廊道。围绕 “三廊” 规划布局一批阳光度假、康养度假、滨水度假、高山生态、文化体验、城市休闲精品旅游线路。整合区域优质旅游资源,协同推进泸沽湖滨水度假区、螺髻山温泉度假区、彝海—灵山文化度假区、会理文化度假区、雷波马湖滨水度假区、凉山东部旅游度假区、二滩—格萨拉生态度假区、米易—盐边康养度假区建设,辐射带动周边地区旅游综合开发。

(二)以资源为依托,推动产业融合升级,做亮康养旅游产品

攀西经济区应依托自身自然生态和人文资源禀赋,推动康养旅游产业与相关产业融合升级,做亮康养旅游产品,多方位多举措拓展康养旅游产业链。

首先,阳光康养与城市度假融合。以经济区独有的三线精神、航天精神为依托,重点推进攀枝花、西昌、会理等城区旅游化系统建设,打造兼具城市功能和旅游吸引力的城市标志性建筑,建设攀枝花国际阳光康养旅游城市和凉山州阳光康养度假旅游城镇群,做大城市康养旅游品牌。

其次,阳光康养与文化体验融合。以经济区最突出的民族文化、移民文化及红色文化为轴线,加快建设大凉山彝族文化核心体验区、红色旅游融合发展示范区,融入长征国家文化公园(四川段)建设。利用现代废弃矿区、工业遗址等工业资源,重点建设三线文化旅游融合发展示范区,做强文化康养旅游品牌。

第三,阳光康养与乡村休闲融合。依托生态环境优势,以旅游特色镇、旅游新村、田园综合体建设为突破口,打造兼具观光、休闲、康体等功能的旅游项目,增强原野风情、艺术创作、个性摄影等体验度,精心打造一批天府旅游名镇名村,做优 “彝族村” “悬崖村” “傈僳村” “画家村” “米易梯田” 等乡村康养旅游品牌。

(三)以要素为保障,完善软硬环境建设,夯实康养旅游发展基础

康养旅游产业高质量发展除了依托独特的资源和康养基地以外,还需要构建完善的康养旅游系统。首先,应完善旅游各相关要素。抓住成渝地区双城经济圈国家战略机遇期,打通对外多向大通道,畅通内循环。加快推进攀枝花—大理—瑞丽铁路、宜宾—西昌—攀枝花高铁、攀枝花—丽江—大理等高铁通道及宜攀、丽攀、乐西、西昭、西香、德会、峨汉等高速公路建设,提高旅游交通道路等级,构建 “快进慢游” 交通网络;注重绿色环保产品的开发与设计,改造提升一批国际知名品牌度假酒店,保障阳光度假、康养度假、滨水度假、高山生态、文化体验、城市休闲精品旅游沿线餐饮住宿数量和质量;完善自驾车营地、充电桩、停车场、无障碍设施、旅游公厕、标识系统等设施配套,全方位提升游客体验。其次,应强化技术赋能。利用互联网、大数据、人工智能、5G等新技术,建设智慧旅游大数据系统和智慧康养系统,以实现精准优质服务,提升游客体验。最后,应强化人才支撑。一方面,以攀枝花学院康养学院为基础,探索康养旅游人才培养模式,制定康养旅游人才培养方案,培育适应康养旅游消费需求的应用型人才。另一方面,加强对现有从业人员的培训,提升其在康养护理和旅游接待服务方面的专业技术能力及职业综合素养,培训康养旅游行业大师和 “大国工匠” 。

(四)以需求为导向,完善营销推广体系,扩大品牌知名度和影响力

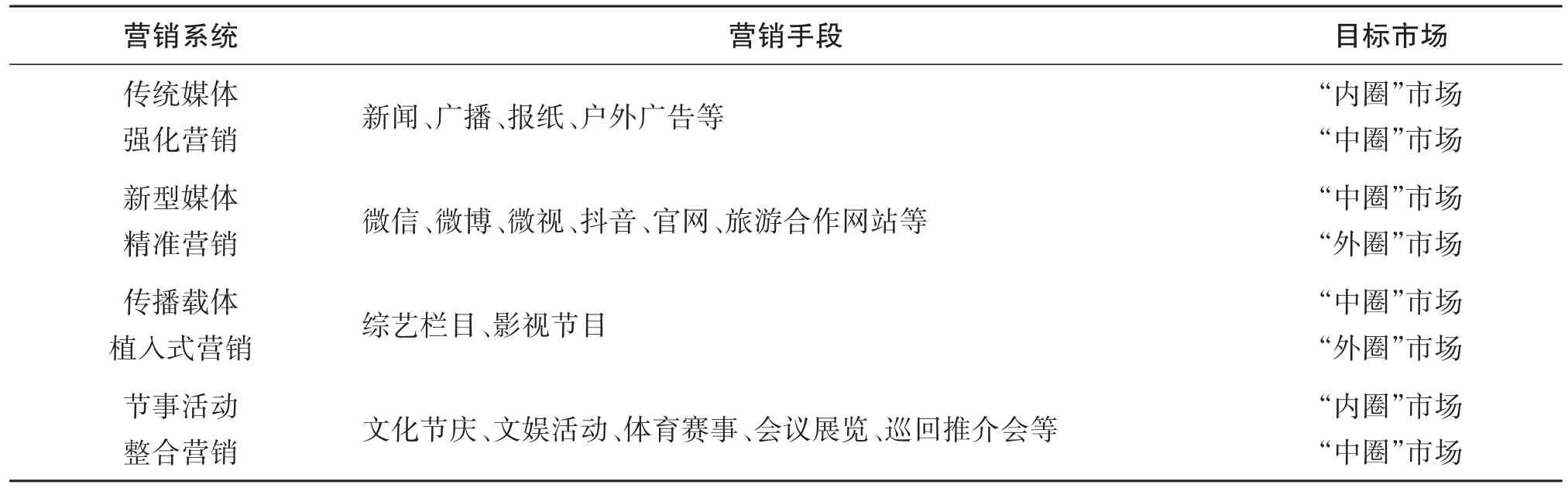

攀西经济区应在遵循市场运行规律的前提下,利用新发展格局构建这个机遇期,全力开拓攀西区域、川西南滇西北、国内国际 “三个圈层” 康养旅游市场。首先,实施 “123+8” 旅游营销模式。 “1” 是指攀西国际阳光康养旅游目的地, “2” 是指以西昌、攀枝花为区域的 “双核” , “3” 是指安宁河谷阳光生态经济廊道、金沙江高峡平湖生态康养廊道、攀枝花—稻城高山生态景观廊道, “8” 是指泸沽湖滨水度假区、螺髻山温泉度假区、彝海—灵山文化度假区、会理文化度假区、雷波马湖滨水度假区、凉山东部旅游度假区、二滩—格萨拉生态度假区、米易—盐边康养度假区。具体来说,攀西经济区可以整合利用《火红年华》及所辖三区十八县的旅游资源,联合推出一批文化节庆、文艺娱乐、体育赛事、会议展览、巡回推介会等抱团营销活动,如探索举办攀西康养旅游文化节,策划 “攀西十佳康养旅游地” 评选、 “攀西康养旅游免费体验者” 等活动,形成康养旅游市场形象的整体宣传合力。第二,构建 “4+4” 营销系统。综合利用传统媒体开展强化营销、利用新型媒体实施精准营销、利用传播载体实现植入式营销、利用节事活动进行整合营销,构建完善的康养旅游营销推广体系(见表4),切实增强对 “内圈” 的吸引力,对 “中圈” 的辐射力和对 “外圈” 的影响力。

表4 攀西经济区康养旅游营销推广体系

六、结语

作为融合了旅游业和 “大健康” 产业的康养旅游,拥有良好的市场环境,是发展空间巨大的蓝海市场。攀西经济区康养旅游资源赋存良好、优势明显,在健康中国、成渝地区双城经济圈建设及全域旅游四重国家战略的有序推进和一系列利好政策的大力支持下,相信随着当地旅游活动健康性、文化性和生态性的提升,康养旅游产业定会实现高质量发展,助力推进攀西经济区构建双循环新发展格局,实现区域经济高质量可持续发展。