高职院校大学英语课程诊断与改进指标体系的构建

2022-12-24王立群

王立群

高职院校大学英语课程诊断与改进指标体系的构建

王立群

(江苏工程职业技术学院 基础教学部,江苏 南通 226006 )

在高职院校推行教学工作诊断与改进的大背景下,大学英语课程诊断与改进指标体系的构建应遵循“以全面质量观为依据,以存在问题为导向,以学生的全人发展为本,兼顾教师的专业发展”的原则;课程层面的六个维度构成体系的横向指标,诊断与改进流程的十个环节形成体系的纵向指标。其中,诊断与改进各要素的确立、诊断与改进标准的界定应成为整个大学英语课程诊断与改进指标体系的核心。

大学英语课程;诊改;指标体系;高职院校

2015年6月,《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》出台,高职院校教学诊断与改进工作(以下简称“教学诊改”)拉开帷幕。近年来,高职院校不断加快以教学诊改为关键环节和主要特征的自身质量保证体系建设。学校、专业、课程、教师、学生五个主体都在建立“质量改进螺旋”,建立“五纵五横”网络化、联动式内部质量保证体系,并优先试行专业诊改和课程诊改。

大学英语课程作为高职院校的公共必修课,面广量大,在教学诊改中占有一定的分量。理所当然,大学英语课程应建立以课程诊改指标体系为核心的课程内部质量保证体系。

一、研究现状综述

课程评价是课程论研究和教育评价学研究的交叉领域。国外课程评价研究始于19世纪30年代美国学者泰勒主持的“八年研究” 项目(1933-1940),他把课程评价作为课程建设的四大基本要素之一[1]。布卢姆根据评价的功能将教育评价分为诊断性评价(事前)、形成性评价(事中)和总结性评价(事后)三种[2]。斯塔费尔比姆提出“评价最重要的意图不是为了证明,而是为了改进”[3],至此,诊断性评价也开始拓展了其使用范围,即可在事前、事中、事后使用。20世纪80年代,美国教育评价专家顾巴和林肯提出“第四代教育评价”思想,强调评价过程是评价者与评价对象之间一种不可分离的共构过程,教育评价从选拔走向发展。国内对课程评价的早期研究成果主要是1989年陈侠的《课程论》和钟启泉的《现代课程论》,两本专著都对课程评价的基本理论和方法进行了介绍。21世纪以来,陈玉琨的《课程改革与课程评价》与《一流学校建设:陈玉琨教师讲演录》成为学界的标志性成果,他的“教育质量保障”等思想影响着我国课程评价的研究。

在大学英语课程评价方面,国内学者多关注的是大学英语课程教学实施的评价研究,而对课程目标、课程标准、课程资源等课程层面关联模块的综合评价研究较少。如李涛从全面质量管理视角出发,提出大学英语教学的全面质量管理模式,即从全员参与、全程管理、先进方法管理等三个角度去构建大学英语教学质量管理模式[4]。杜鹃提出构建大学英语教学质量的内部保障和外部保障体系[5]。赵应吉提出构建以学生和教师发展为根本目标,以教学过程为主线,以“评教”和“评学”为双内核的大学英语课程教学多元评价体系[6]。较多学者(如武尊民[7]、韩莎夏[8]、李辉[9]等)将诊断性或形成性评价运用于大学英语写作教学,发现形成性评价更有利于提高学生的写作能力。

概而言之,我国对大学英语课程的评价主要以政府层面组织的外部质量评估为主,缺少高校内部组织的质量保障;以对大学英语教学过程的质量监控为多,较少从课程层面去综合考量教育教学质量。且国际上课程评价的理论已经从“证明”转化为“改进”,国内对大学英语课程的评价也应更多关注“诊”之后的“改”,形成大学英语课程内部质量评价体系。在我国目前高职院校正在推行的教学诊改工作中,作为高职院校质量诊改的主要内容,大学英语课程层面的教学诊改指标体系急需构建。

二、高职院校大学英语课程诊改指标体系构建的原则

高职院校大学英语课程教学诊改体系的研制应从“质量—问题—学生—教师”四个维度出发,遵循“以全面质量观为依据,以存在问题为导向,以学生的全人发展为本,兼顾教师的专业发展”的原则,即“质量—问题—学生—教师”四原则。

(一)质量原则

全面质量管理源于企业管理,是指一种由顾客需要和期望驱动的管理哲学,一种以质量为中心,以全员参与为基础,使用最经济的手段,并考虑长期获得顾客满意,满足本组织和社会利益条件下进行市场研究、设计、制造和售后服务等全过程的质量管理体系[10]。全面质量管理的理念和思想契合我国高职教育质量管理的需求,教育部在2015年将全面质量管理的理念运用到职业院校质量保证体系完善计划之中。高职院校大学英语课程质量的保证和提升也离不开全面质量管理观念,但在运用中应充分考虑课程特征,重新审视并赋予新的内涵。

(二)问题原则

以问题为导向是指立足问题的发现与解决,着力发挥师生在大学英语课程建设和实施中的自我诊断功能、激励功能和导向功能,对照指标发现问题、分析问题并解决问题。

(三)学生原则

学生是高职教育质量生成的主体。以学生为本,促进其全面发展的理念应贯穿高职院校人才培养质量生成的全过程[11]。因此,高职院校大学英语课程诊改指标体系应始终坚持以学生全人发展为本的原则。

(四)教师原则

教师是课堂教学的主要因素,提高教师质量是很多国家的共识[12]。高职院校大学英语教师的专业发展是推动教师质量和课程教学质量的关键,教师的专业发展不能忽视。

三、高职院校大学英语课程诊改指标体系的构建模式

(一)需要解决的主要问题

高职院校大学英语课程诊改指标体系的构建,旨在为大学英语课程目标与课程实施手段之间搭建一个系统全面的评量平台,并对目标与手段偏差进行检测,主要解决如下问题:

第一,大学英语课程的价值取向和定位问题?高职院校大学英语课程一直徘徊在通识类课程定位和工具类课程定位之间,这直接影响了课程的规划和实施,影响了高职院校人才培养目标的达成。以现代质量观为依据的大学英语课程诊改体系构建将廓清课程的价值取向和定位。

第二,大学英语课程的实施与课程目标的不对应问题?国内现有的大学英语课程评价体系基本执行的是质量监控功能,而不是质量保证作用。大学英语课程诊改体系更强调“诊”之后的“改”,是一套可操作性的工具。

(二)诊改指标体系构建

1.横向指标体系

横向指标主要指向高职院校大学英语课程的规划和实施两个维度。依据英语语言学习的相关领域理论,基于大学英语课程作为高职院校公共基础课的定位,兼顾大学英语课程对于高职院校各相关专业建设和学校人才培养工作的辅助作用,对课程规划内容和实施环节进行模块划分。另一方面,横向课程模块的整合既要依据各相关领域的理论基础,又要考虑课程目标与实施的可行性和有效性。横向课程模块包括但不局限于如下内容:课程目标、课程标准、课程设计、课程资源、课程实施、课程效果等六个模块。其中,前三项属于课程规划层面,后三项属于课程实施层面。

2.纵向指标体系

纵向指标主要指向对课程评价理论指导下的诊断性学理进行梳理,强调问题导向,关注学生成长,兼顾教师专业发展,充分利用信息化技术和平台,最终服务于课程建设成效。纵向诊改指标是保证课程内控机制的诊断、激励与导向功能,促进课程目标实现的要素。应从职业教育评估、课程评价、质量理论、学生认知理论、教师发展理论等多维度进行取舍和选择。纵向诊改指标包括但不限于如下内容:诊改主体、诊改项目、诊改要素、诊改标准、平台数据、诊改周期、状态定位、加分项目、减分项目、诊改反馈等十个指标。其中,前四项属于核心指标,后六项属于支撑指标。

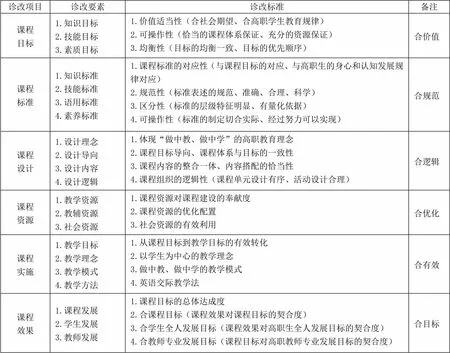

(三)高职院校大学英语课程诊改核心指标分解

在高职院校大学英语课程诊改横向指标体系中,每个诊改项目的诊改要素和诊改标准的确定是大学英语课程诊改的前提和基础。诊改要素的选取要综合考虑多方面因素,诊改标准的确定既要考虑高等职业教育理论的影响,更要兼顾各高职院校的实际情况,做到上有理论引领,下有地气衔接。具体来说,大学英语课程目标诊改应定位于课程目标“合价值”,课程标准诊改应定位于课程标准“合规范”,课程设计诊改应定位于课程设计“合逻辑”,课程资源诊改应定位于课程资源“合优化”,课程实施诊改应定位于课程实施“合有效”,课程效果诊改应定位于课程效果“合目标”。高职院校大学英语课程诊改核心指标分解见表1。

表1 高职院校大学英语课程诊改核心指标分解

四、高职院校大学英语课程诊改指标体系的实践应用

(一)充分发挥课程诊改指标体系的激励导向功能

高职院校大学英语课程诊改指标体系构建的目的是建立课程开发与建设的监测预警与改进提高机制,课程诊改的主要功能是促进课程质量的持续改善,教师和学生的双主体作用得到保证。加分指标应比减分指标比重大,内容更全面,以突出诊改对课程主体的教师和学生起到应有的激励导向功能。学校及相关部门、教研室可以对指标体系进行微调,但应围绕诊改的激励导向功能进行取舍。以确保诊改的作用是激励,不是打击;是推动,不是挫败。

(二)多元主体,全员参与

高职院校教学诊改是由高职院校主导,各利益相关方积极参与的一项活动。要倡导参与主体的多元化,而不仅仅是高职院校自编自导的独角戏。特别是相关行政主管部门、高职院校英语教指委、参与校企合作办学的企业以及有关协会,均有义务和责任参与其中,把脉开方,助推高职院校人才培养质量的提升。从学校层面分析,大学英语课程诊改工作不仅仅是大学英语教师的责任,高职院校内部各相关教学管理人员,如教学主管校长,教务处处长、副处长,二级学院院长、副院长,教研室主任及全体人员等也要参与诊改。学生也应配合诊改工作,协助做好相关信息的提供和汇总工作,以实现真正意义上的主体多元、全员参与。

(三)推行大学英语课程质量年度报告制度

推行大学英语课程质量年度报告制度既是大学英语课程诊改工作的重要一环,也是保障社会及广大师生对课程质量的知情权和监督权,调动他们参与课程质量管理与提升积极性的重要举措。高职院校大学英语课程组应自觉树立课程质量观念,把课程诊改作为课程质量保障的管理闭环,以质量求发展,将课程质量视为课程建设与发展的生命线。年度质量报告内容既包括课程建设与发展的成绩,又不回避课程建设中出现的问题、矛盾、不足,甚至教训,以达到课程质量管理的自我反思、自我诊断、自我改进、自我提升。

[1]邱瑜.论幼儿园课程的诊改[D].上海:华东师范大学,2012:25,29.

[2]李雁冰.课程评价论[M].上海:上海教育出版社,2002:10.

[3]斯塔费尔比姆.方案评价的CIPP模式[M].陈玉琨,译.北京:人民教育出版社,1989:301.

[4]李涛.论大学英语教学的全面质量管理[J].江西教育科研,2006(12):51-52.

[5]杜鹃.大学英语教学保障体系研究[D],武汉:武汉理工大学,2008:36-40.

[6]赵应吉.大学英语课堂教学多元评价体系研究:以重庆科技学院为例[J].外国语文,2012(6):169-173.

[7]武尊民.诊断性语言测试为课堂教学提供依据[J].英语学习,2017(8):20-25.

[8]韩莎夏.大学英语多元评价体系的研究与实践[J].考试周刊,2016(11):79-80.

[9]李辉.形成性评价在大一英语写作中的有效性研究[D].聊城:聊城大学,2014:25-30.

[10]杨应崧,李静,杨秀英.教育质量保障体系的内涵诠释及理论向度:以高职专业教育为例[J].上海城市管理,2014(6):76-77.

[11]陈向平,袁洪志.高职院校学生发展诊改指标体系研究[J].中国职业技术教育,2016(24):27-35.

[12]陶涛.提高大学英语教学有效性问题研究[D].武汉:华中师范大学,2015:24-29.

G642

A

1672-4437(2022)04-0050-04

2022-06-24

王立群(1968―),男,河北衡水人,江苏工程职业技术学院教授,主要研究方向:教育评估与测试。