某水库左岸边坡变形监测分析

2022-12-23熊多娇

熊多娇

(江西省九江市柴桑区水利局,江西 九江 332100)

1 引 言

近些年,由于国家大力倡导绿色发展、清洁能源的理念,大量水电站应运而生。对于水电站工程,水库边坡的岩性往往比较复杂,并且在前期开挖期间坡体容易受到扰动,会对其稳定性和安全性造成一定的影响,但是边坡稳定性对水电站后期的使用十分重要,所以国内技术人员往往通过监测坡体变形的手段,来判断边坡的变形趋势,预测边坡稳定性。唐晓松等借助数值模拟的方法模拟了水库边坡的变形特征,为边坡破坏预警和破坏机理的探究开阔了新的思路。赵明华等人借助渗压计、多点位移计、表面位移监测、测斜孔等手段来监测水电站人工边坡的变形情况,对大量监测数据进行整理分析后发现边坡变形的主导因素是开挖时的爆破,同时判断出坡体变形趋势基本停止,边坡整体较为安全。基于此,以某水电站水库边坡为例子,通过设置表面监测点和深部监测点,对边坡的变形情况进行实时监测,分析其变形特点,并为相关工程提供指导。

2 水库边坡概况

文章以某水电站水库边坡为研究对象,通过设置监测点,对其表观和深处变形进行分析,便于判断和预测边坡的稳定性。此水电站中心河谷是比较经典的深切“V”字型峡谷,峡谷两岸的相对高差约1 520~1 750 m。岩层的产状为N20°~60°E/SE30°~45°,岩层走向和水流走向大致相同。边坡岩层性质主要分为三段,分别为绿片岩、大理石和砂板岩。峡谷左侧边坡属于反向坡,高程1 800~1 900 m 以下区域岩性为大理岩,55°~70°为其坡度,此高程以上区域的岩性主要是砂板岩,40°~50°为其坡度,表现为浅沟和山梁交错的地貌形式。卸荷裂隙和深部裂缝(SL44~1)、层间挤压破碎带、f42~9、f5、f8小断层组成了边坡掩体的主要结构面。松弛拉裂、强风化的煌斑岩脉在上游开挖边坡中露出。左侧边坡高程1 800 m 以下开挖边坡(拱肩槽边坡)的组成部分有下游坡、坝头坡、上游坡三部分。按照相关标准,边坡的变形应控制在一天0.10 mm以内。

3 监测点的布置及结果分析

水库左侧边坡的岩体在较深区域发育密集,存在部分地质结构面和许多变形拉裂缝,尽管它们是在边坡深部,但过快的施工速度、频繁的施工活动以及大量的岩体卸载,都有可能导致深部拉裂缝进一步的发展。由于监测深度和监测对象的不同,可将边坡岩体变形监测细分成由内自外的深部监测和外观监测。深部监测主要选取石墨杆收敛计、水准沉降、平洞测距等手段,主要贯穿深部拉裂缝和断层,监测深度最大可以达到260 m;表面监测则选用外观监测手段。

3.1 边坡的外观变形监测及分析

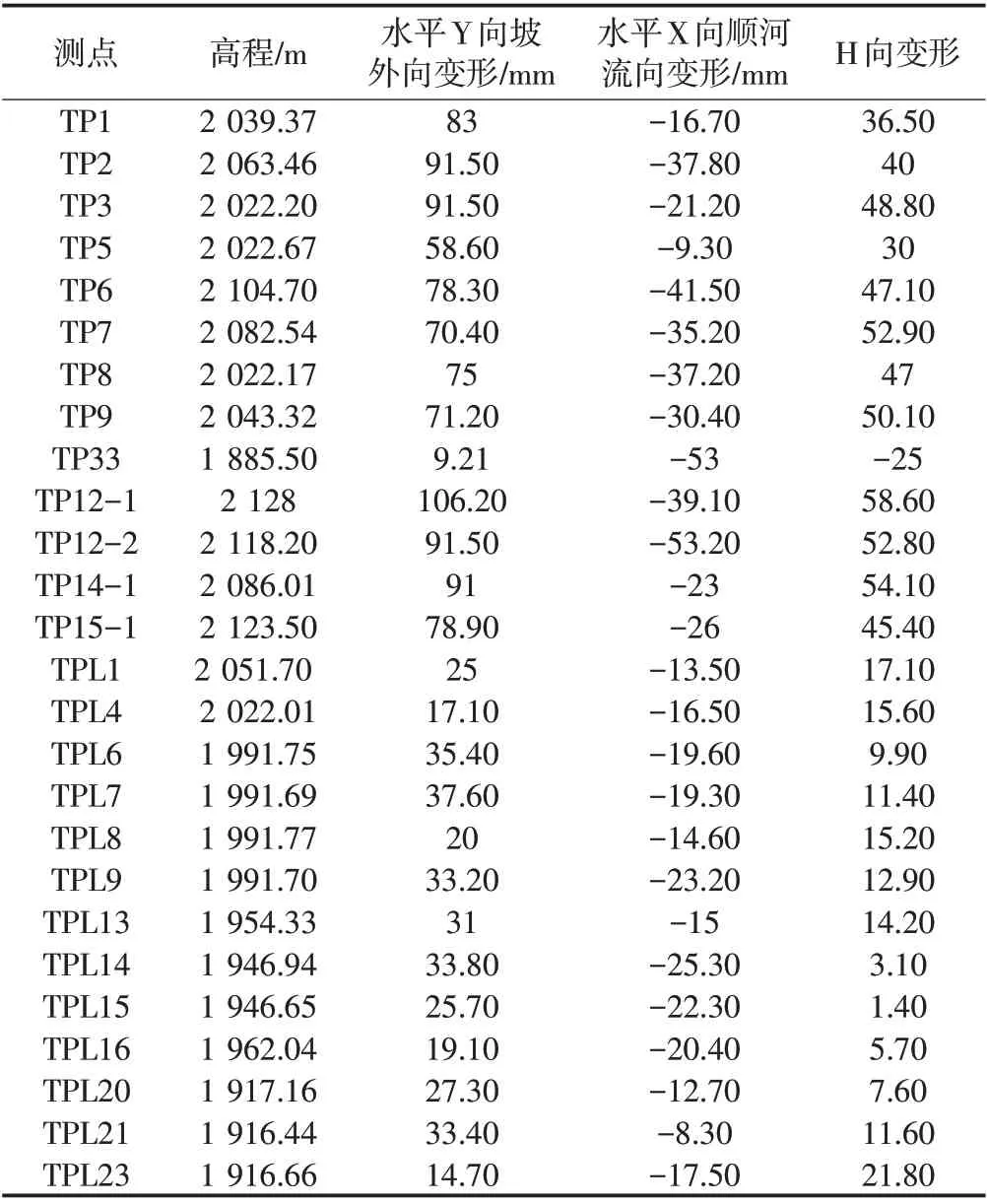

在左岸边坡上设置了外部观测点80 个,对垂直位移和水平位移进行同步监测。对未被开挖的自然坡设置监测点10个,设置方向与开挖线平行。开挖边坡高程1 960 m之上的区域设置监测点15个,并形成了3条监测纵剖面,分别为1-1、2-2、3-3。在开挖边坡高程1 880~1 960 m范围内设置监测点12个,并在高程1 720~1 890 m 范围内的坝肩槽设置监测点43个,两者结合分别在拱肩槽下游侧坡、拱肩槽坡以及拱肩槽上游侧坡构成了纵向观测剖面8 个(3-3~10-10 剖面)。外部监测点能够对SL44-1和f42-9露出地表部分的变形进行全覆盖监测。设定监测方向时,X 方向正向为水平向下游的变形,负向则为向上游方向;Y 方向正向为水平朝河对岸方向,反之则是负向;H 方向正向为垂直向下,负向则为向上。外观监测的数据结果如表1 所示。测点测出顺河向的变形方向朝向上游,测点TP33 和TP12-2 的累计变形量最大,两测点高程分别为2 118.20 m 和1 886 m,前者位置处于近拱肩槽下游,累计变形量达到-53 mm;后者位置处于开口线外部区域,此区域属于倾倒变形体,累计变形量达到-53.20 mm,变形体在后期的变形速度比较低。

表1 表面变形监测结果表

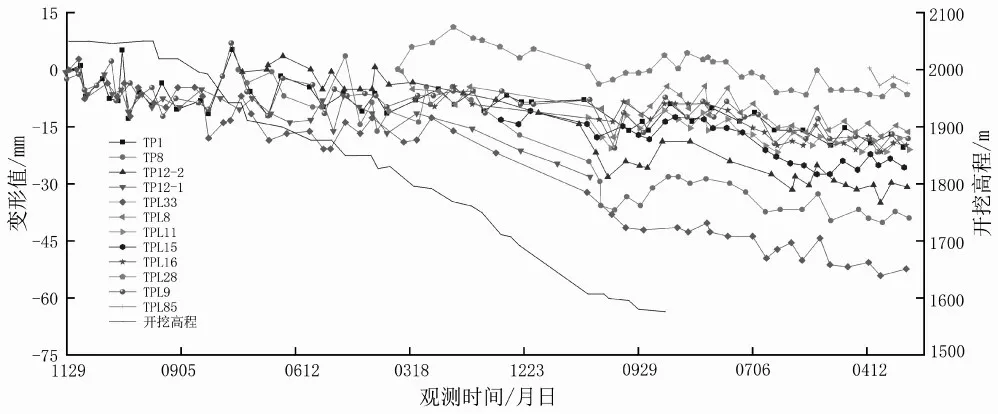

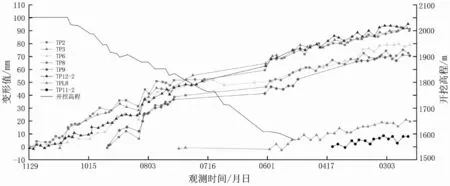

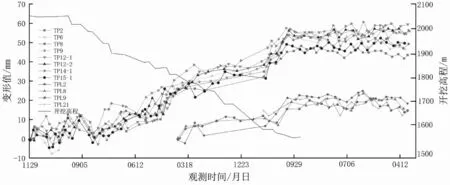

边坡X 向变形中,开挖期坡体变形量在总变形量中约占60%,结束开挖后变形还会有小幅度增加,一年后变形速度有了显著减小,截止目前基本保持稳定,如图1 所示。大多数监测点与河流垂直,朝坡外方向的累计变形量在10~100 mm 范围内,高程2 128 m 的TP12-1 监测点为累计位移量最大点,达到106.20 mm,位置处于开口线之外。开挖区内高程2 022 m以上区域变形较大,开挖卸荷对此区域内的监测点造成了较大的影响。此区域内变形量在总变形量中约占80%。结束开挖后的一年内,坡体持续发生变形,且变形没有衰减趋势。一年之后变形有小幅度的上升,变形速度减弱,截止今日已基本保持不变,位移变化曲线如图2所示。坡体各测点在垂直方向上的位移累计值在60 mm之内,高程2 128 m的TP12-1监测点位移累计值最大,达到了58.60 mm。其余各点垂向位移大于50 mm的有4 个,开挖期变形量在总变形量中约占80%,一年之后也基本保持不变,位移变化曲线如图3所示。

图1 边坡X向位移与时间的变化关系图

图2 边坡Y向位移与时间的变化关系图

图3 边坡H向位移与时间的变化关系图

3.2 深部变形监测及结果分析

在测量平洞内设置水准监测和石墨杆式收敛计监测,分别观察其垂直位移和水平位移随时间的变化趋势。

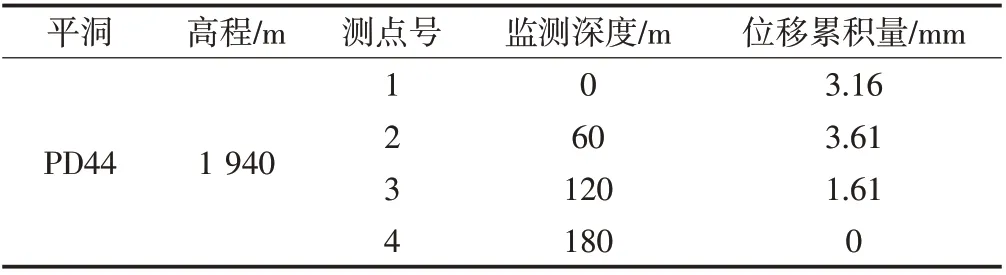

首先是对平洞PD44水平位移的监测。此平洞高程1 940 m,位置处于左侧边坡开挖区。设置一套石墨位移测量计(PD44)于洞内,测得的位移累计量有47.57 mm,变形区段的岩层岩性为煌斑岩脉穿越,并有丰富的内部拉裂缝。如表2为水平位移监测结果。从中能够看出,平洞内监测点在水平方向上的位移在前期增长速度较大,在后期基本保持稳定,变形量较小。同时进行的是对平洞的垂直变形监测工作。为了对边坡内部岩体的沉降量进行监测,在平洞内开展了水准监测点,便于记录岩体在垂直方向的位移。PD44 平洞内PD44-5监测点的沉降位移最大,此测点位置距离洞口59 m,并且在深部拉裂缝f44-5、SL44-3、SL44-1之间,深部拉裂缝较为集中,这也说明从区域的变形主要受到这几个深部拉裂缝的控制。同时也可看出,随着监测深度的增加,坡体的垂直位移越来越小,监测深度为180 m 时垂直沉降为0,这也说明边坡开挖对仅对表部坡体的沉降产生影响,对坡体深部影响不大。如表3所示即为垂直位移与时间的关系。

表3 平洞内岩体垂直位移监测结果表

4 坡体变形机理

通过外部监测和深部监测数据的综合分析,影响边坡稳定性的主要因素是坡体内部拉裂缝、发育的一些断层和开挖造成的临空面。深部拉裂缝和断层主要控制深部变形的发展趋势,在测段穿过深部拉裂缝和断层时,平洞在垂直方向和水平方向上的位移显著增大,尤其是穿过f42-9为代表的的断层和煌斑岩脉时,两种变形量明显提高。并且深部拉裂缝和断层在边坡开挖期间滑移现象更加明显,位移量相较于期预测段要大,呈现出边坡内部变形主要受深部拉裂缝和断层的控制,在水平方向上的变形量较大,累计值达到47.48 mm;在垂直方向上的变形量较小,累计值仅有3.61 mm,在边坡支护加固后变形增加量持续降低,大约一年后基本保持不变。表部变形容易受到支护加固和开挖施工活动的影响,开挖边坡后,土体重力减少,卸荷作用影响表部岩体,使其变形趋势朝向临空面,但对其进行支护加固后变形速率显著降低,整个变形过程持续时间较短。

5 结论

①测点TP33和TP12-2的累计变形量最大,两测点高程分别为2 118.20 m和1 886 m,前者位置处于近拱肩槽下游,累计变形量达到-53 mm;后者位置处于开口线外部区域,此区域也属于倾倒变形体,累计变形量达到-53.20 mm,变形体在后期的变形速度比较低。②在边坡的X 向、Y 向与H 变形中,开挖期坡体变形量分别占各方向总变形量中的60%、80%、80%;在X向中高程2 128 m的TP12-1监测点累计位移量最大,达到106.20 mm;垂直方向上的位移累计值在60 mm 之内,高程2 128 m 的TP12-1 监测点位移累计值最大,达到了58.60 mm 三个方向上的变形在一年之后有小幅度的上升,变形速度减弱,截止至今,均保持稳定,不再变化。③平洞内监测点在水平方向和垂直方向上的位移在前期增长速度较大,在后期基本保持稳定,变形量较小。垂直方向最大沉降点在深部拉裂缝f44-5、SL44-3、SL44-1之间,深部拉裂缝较为集中,说明从区域的变形主要受到这几个深部拉裂缝的控制。