基于“公园城市”视角小型园林设计要点分析

——以粤澳合作中医药科技产业园项目为例

2022-12-23魏玉敢

魏玉敢

(深圳市宏瑞园林景观有限公司,广东 深圳 518000)

1 “公园城市”下小型园林设计要点

“公园城市”的含义主要体现在四个方面,“公”是公共性,服务对象是城市中的所有人;“园”是风景园林,是一种持续发展的生态系统;“城”是城市空间,通过各种空间进行场景打造,以服务于居民;“市”是经济行为[1]。因此,该理念本身就是具有整体性和有机性,在其作用下的小型园林设计较为复杂和系统。

1.1 基本原则

1.1.1 整体性

“公园城市”中,城市建设包含在整体自然环境当中,园林是为了构建起城市和城市当中各项要素在自然环境中的基本功能关系[2]。为此,在实际设计时,则应从城市整体布局着手进行规划,实现区域与城市的整体性、园林和其他建设用地的整体性。同时,还需基于对小型园林位置和主要功能的分析,和其他建设用地功能综合起来进行考虑。由于各建设用地权属存在差异,但依然需要进行一体化设计,因此建筑和建筑外环境在形式与功能方面还要达到呼应的目的。

1.1.2 主体性

在城市发展中,相关的影响因素往往具有典型的时代性差异。公园城市理念中,城市建设是从公园产生的各类建筑,公园并非城市当中孤岛式的存在,而是具有一定系统性,成了城市主体,会影响到城市环境的结构布局、城市界面、功能配置等方面[3]。所以在实际设计时,还需使小型园林从原先的微小存在转为城市主体。

1.1.3 融合性

一方面,应和周围的建设用地功能相互融合在一起。城市本身是一种具有多样化功能的大环境,小型园林基本都会和其他不同功能的建设用地相邻,因此在设计时,还需在充分尊重居民需求的基础上,与周围建设用地进行功能整合,摒弃以绝对设计标准为依据的设计原则。另一方面,应和城市界面相互融合。城市用地具有复杂性,居民活动具有随机性,这就使得小型园林位置应和周围环境进行多样化组合。所以在实际设计中,还应通过多条动线满足居民需求,使城市界面和自然之间实现高效融合,甚至达到无边界状态。此外,还需注重和城市绿色基底、周边景观的融合,并和场所精神进行结合。

1.1.4 公共性

对于城市公园来说,公共性是其最大的特征之一,要造福于所有城市居民,但目前这一点并未完全落实。因此,“公园城市”便将重点放在了园林功能的释放上,将园林和城市商业、商务、文化、体育、办公等其他功能区结合起来进行综合考虑,将开放的绿色空间还给城市,实现居民的参与共享[4]。

1.2 设计策略

1.2.1 一体化设计

在场地布置方面,可以把本来的城市空间进行重组和整合。例如把一栋建筑的相关功能分散到室外园林中,打破建设用地和园林之间的应用界限,其中园林会承担一部分周边建筑的功能,从而达到功能融合的效果。或者把属性不同的园林进行有效整合,基于使用功能和人群渐渐模糊融合趋势,在功能分类布局方面,可以根据建设用地同一属性的功能在适合的位置实施一体化设计,或者通过场地融合把功能区域扩大,从而实现空间的高效利用,减少同一功能的重复设计[5]。具体可以从这几方面着手。(1)形态耦合,即对园林和周围用地的功能进行耦合。(2)仪态契合,即建立和场地定位相互匹配的历史文化、空间特征。(3)生态融合,即使园林和周围建设用地的附属绿地相互连接起来,比如栽种相同的植物等。(4)活态聚合,即在设计园林时,同时考虑周边生活圈配套设施的建设。(5)业态混合,即建立多元化的社区生活场景以及社区业态,根据自身情况适当承接周围建设用地的各类业态功能需求,以实现对周围主体参与的吸引。

1.2.2 边缘逐层渗透

空间本身具有多层次性特征,因此在和周围环境进行融合时,无法一蹴即至,而是由多层次的边缘空间承载过渡,从外到内包含可触层、可视层、可达层。其中可触层要对整个景域进行接纳回应,可根据实际情况适当延伸景观面,比如和城市绿带相互衔接。一般可以体现在园林边界等。可视层以植物风貌和建筑风貌为主,并进一步协调和模糊边缘空间,可以根据实际情况利用空间形式和植物景观进行体现。可达层主要是建立园林和周围动线、内在功能之间的联系,可以根据实际情况利用活动场地布置与地形设置体现。将各边缘处逐层渗透连接起来,能进一步加大城市和园林之间的联系,使园林不再是传统单一独立的个体,而是直接融入了城市整个生态网络系统与开放空间体系当中,发挥出应有的经济效益、社会效益和生态效益。

1.2.3 场景空间建立

园林场景中包含的文化来源广泛,如历史、艺术、精神等多个方面,基于周围应用者的价值取向,能使园林建设效果更具个性化,在功能混合方面具有一定促进作用。对于园林场景的构建一般可以从这几方面着手:(1)明确功能。通常功能会在一定程度上影响场景类型与实践活动,所以必须明确常见功能,对功能类进行整合,评估使用者的基本行为方式。(2)文化特点。文化是建立园林内在价值取向的重要因素,具体可以对城市的文化资源进行整合梳理,构建符合当代语境的内在逻辑。(3)应用者。园林场景本质上是汇集应用者的空间载体,所以和应用者的年龄、行为、活动特点等都存在很大联系。(4)空间特点。城市在发展过程中往往会留存下一定空间记忆,在充分考虑场地设计条件的同时,还需尽量将场地应该满足的地形条件、主要功能等综合进去,对场地设计的优劣势进行深刻分析。比如可以将本土植物、肌理、建筑等环境要素作为基本参考,使场景设计和建设体现到有形的空间特点中。

2 “公园城市”下小型园林设计案例

2.1 项目介绍

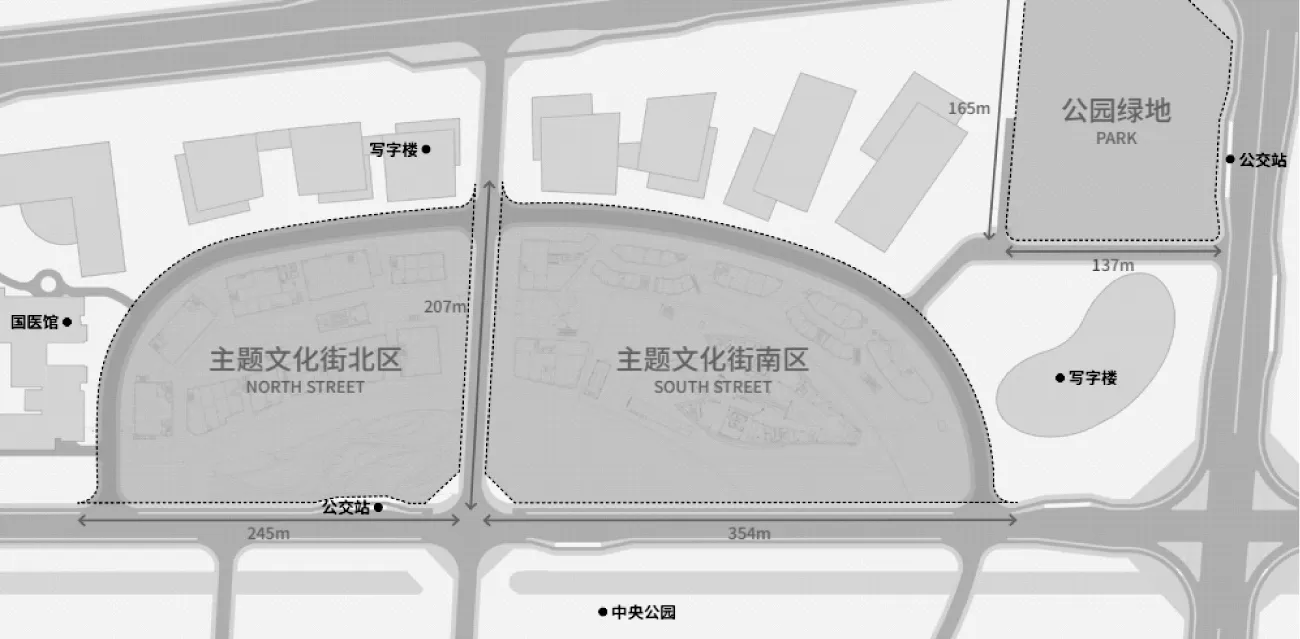

粤澳合作中医药科技产业园主题文化街景观处在珠海国家重点开发新区——横琴新区,景观占地面积83 243m2,建筑面积20 482 m2,属于自贸试验区之一,具有深厚的政策背景。在地理条件方面,其东接广澳高速,西临琴海西路,南倚环岛北大道,通过莲花大桥能直接到达澳门国际机场,并与香港、深圳、广州都有便捷的交通线相连。另外,景观场地与辐射全区的中央绿地相邻,属于片区内唯一的集中商业,周围设有商务办公建筑群以及文化主题酒店等,人流聚集,客流量较大(如图1)。

图1 景观基地概况

2.2 设计原则

主体性原则的本质是打破传统以商业建筑为主的建设模式,将公园结构和形态建设作为城市设计思路。由园林作为城市主体,使原先居于次要位置的园林和城市各功能区实现统一建设,从多个维度满足区域内居民的相关需求。为此,可以从园林功能建设着手,给周围人群提供必要的休憩场所,并和其他建设用地同步设计。虽然该项目与商业建筑紧邻,主要是面向办公人员和商业人员,但其本质是园林绿地属性,具有公共性质,所以需要将园林定义成向所有人员开放使用的园林,进一步开发设计主出入口,优化开放公交站点,使更多人流可以被吸引到园区当中。

2.3 设计策略

2.3.1 一体化设计

(1)生态嵌合 具体可以建立接近自然的城市森林,应用具有横琴地域性的近自然植物景观。同时基于场地设计条件,和辐射全区的中央绿地相衔接,尽可能应用场地内的大树和道路绿地这类原生的植被群落建立地域性自然景观。比如在该项目主入口广场区域就以乔木为主,包含假苹婆、白兰、黄瑾、血桐、凤凰木、大花紫薇;还有丛生乔灌,如丛生莲雾、丛生狗牙花;也有地被植物,如大红花、天堂鸟、春羽、洋金凤、天门冬等。

(2)形态耦合 对园林的可入性、可达性和开放性进行改善。在该项目施工过程中,发现市政路标高低于原设计标高,为了使园区和市政道路有效连接,并确保主入口处的景观效果,可以给主入口增加台阶,从而实现对高差的有效消化,同时给地面铺装一定图案和点灯,以实现对客流的有效引导,凸显出主入口。另外,在该工程中发现胜洲一路市政路标高也低于原设计标高,为了使园区和市政道路有效连接,确保消防车顺利通行,还利用树池和台阶对其高差进行消化,并在消防道路上进行放坡处理,保证了景观效果。

(3)仪态契合 根据园区内的建筑灵感来源——花和文化、中医药,打造出了一个同时具有美观性和功能的花卉景观,比如在特定空间中,选择中医药用草本植物和芳香类植物建立药草博览、户外课堂等专类植物园区。

2.3.2 边缘渗透

“公园城市”注重公园和街区、建筑之间的融合,但在现实中除了公园和其他建设用地可以进行混合开发,很多时候园林绿地和建设用地都存在较为明显的界限,应该采取一定措施进行融合。一方面,建立多元化的边缘效应。比如在该项目中,主入口处的高差消除方法,就在一定程度上增加了空间的流动性、内聚性和导向性。另一方面,打破界限,实现功能和形式的契合。园林持续发展的关键内容在于使用功能的满足,为此则需优先满足应用者的使用需求,再和绿地边缘形式相互结合。例如在园林出入口创建活动聚焦点,如特色景墙、逐浪旱喷、迎宾花树、特色灯柱、车行入口、地下室人行出口等;再基于人流动线将人引入园林内部(见图2)。

图2 入口广场

2.3.3 场景构建

在场景建设过程中,可基于主要功能、文化特点、空间特征、使用人群等要素进行。基于场地地域特性,实现植物场景再现。比如在该工程中,对于雨水花园部分,就通过增加草坪空间,建立旱溪和疏林花海等措施,有效提升了视觉空间,增强了场地标识。尤其是各类开花乔木和地被与水生植物的应用,如红花玉蕊、小叶紫薇、大花紫薇、洋红风铃木、黄槐、黄花风铃木、马樱丹、鸢尾、雪花木、九里香、文殊兰、蜘蛛兰、芦苇等,使得整个场景实现了山花烂漫,花树成荫的效果。此外在其他场景中,比如对于儿童乐园部分,建立了奔跑草坪区域,并通过“彩色微地形”和丘陵草地打造了广泛的活动空间,尤其是各类植物的有效应用,如狗牙花、水黄皮、鸡冠刺桐、丛生秋枫、全冠人面子等,整体实现了五彩花色和草木趣味。在药用植物园中,主要以起伏绿径为主,以便游人进行欣赏展览,同时打造了自然课堂,通过草药花径等实现中草药科普。

3 结 语

“公园城市”理念具有改善城市人居环境和渗透生态文明理念等积极意义,但由于其概念提出时间较短,整体理解的深度不足,相关实践探索也处在起步阶段,因此在多个相关领域的研究还比较浅。对于小型园林建设来说,还需将“公园城市”愿景作为基本的目标引导,在设计过程中先明确具体的设计原则,如整体性、主体性和公共性,然后通过边缘逐层渗透、一体化设计和场景构建等策略展开具体设计,使园林本身可以作为城市主体,并与周围其他建设用地实现有效关联,达到无界融合的效果。