现代主义视角的社会主义

——1949-1966年新中国美术的另类路径

2022-12-22刘斯博LiuSibo

刘斯博 Liu Sibo

郑胜天曾在《“社会主义现代主义”》一文中引用西尔弗伯格(Laura Silverberg)对这一现象的描述:“社会主义者将现代主义技巧与他们对社会主义的认识相结合的努力,打破了共产主义与资本主义、参与共事与持不同政见、社会主义现实主义与西方现代主义之间的分界。”[1]并在文末提出疑问:在过去的半个多世纪中,中国是否也有一种可被称作“社会主义现代主义”的艺术现象?[2]这或许可以从1949—1966这17年间,在“苏派”独大的语境下,依旧秉持现代艺术观念的艺术家们对社会主义中国的描绘中获得回应。

一、新中国社会主义美术的时代语境

1949年后新中国的社会主义美术在指导思想上延续了1942年毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话精神,要求艺术为无产阶级服务,为社会主义服务,为人民大众服务。[3]在创作方法上,受到苏联社会主义现实主义的影响,尽管在1956年提出了“百花齐放,百家争鸣”方针,1957年后又提出了民族化的“革命的浪漫主义和革命的现实主义相结合”的口号,但依旧没有跳出苏联模式。

在1949—1966年这17年间,社会主义现实主义成为新中国美术创作的主流范式。它在内容上要求树立新中国形象,表现昂扬、光明、乐观、团结的社会主义精神。在题材上以正面歌颂为主:一是展现党的革命斗争历程,二是反映社会主义建设的新成就和人民群众的新气象,三是塑造领袖和英雄人物,四是描绘富有政治寓意的山河风貌。美术界的创作面貌发生根本转变,无论哪种派系的艺术家都迅速汇集到这些命题上来,产生了诸如胡一川的《开镣》(1950)、董希文的《开国大典》(1953)、吴作人的《黄河三门峡·中流砥柱》(1955—1956)等经典主旋律作品。

此时“现代派”的艺术家也在竭力适应新时代的要求,他们对描绘社会主义中国是积极的。刘海粟在一次会议上就发表了慷慨的陈词:“是什么力量支持着我这样顽强地进行工作呢?是建设中的伟大祖国,是工人们的忘我劳动深深感染着我。”“我力求创造出具有鲜明思想内容的作品来,描写人民在改造大地、改变自然风景中所起的作用。”“我相信在我的油画创作里不仅仅只是发扬传统,还表现了时代气息。觉得自己画的情调已经有所改变,表现了一种乐观的情调。”[4]林风眠也曾表示:“因为常去工厂、农村走走,可以创作的题材也就很多,而且内容也都更接近现实。”“看看祖国的建设一日千里,面貌日新月异,加上那多娇的江山,我的创作型兴致越来越好了。”[5]

在形式技法上,1953年后中国的现实主义美术完全沿袭了苏联式的写实风格,俗称“苏派”,尤其在1955—1957年苏联专家马克西莫夫来华举办培训班及20世纪60年代留苏学员归国后被普及化与正规化,影响至今。苏联现代绘画的技术样式以契斯恰科夫素描体系为造型基础,继承了“巡回展览画派”的传统,寻求虚与实、整体与局部的辩证统一;轮廓清晰,塑造结实,强调立体感;同时注重块面化的笔触以及外光化、灰色调的色彩。在叙事手法上具有典型性和纪念碑性的特征。像王诚一的《信》(1957)、冯法祀的《刘胡兰就义》(1957)、詹建俊的《狼牙山五壮士》(1959)、刘国枢的《飞夺泸定桥》(1959)等美术创作都打上了浓郁的“苏派”烙印。但这种照相般的写实风格无疑造成了艺术样式的单一化,一定程度上限制了艺术个性的展开。

艺术个性必须服从于集体主义美学伦理,构建社会主义的文化视觉系统必然要对资产阶级的艺术形式进行限制和批判,苏派写实主义一家独大,现代主义艺术由显学变为隐学,这是“十七年”时期社会主义美术的时代特征。在苏联沙文主义的影响下,印象派和印象派之后的美术被基本否定。[6]中国美术界从1951年开始对各种非现实主义进行清理,将一切非现实主义都归于形式主义之中。例如1951年江丰对以林风眠为代表的“新画派”发动批判,在师生中清除与现实主义艺术观相对立的所谓“形式主义”的创作思想。[7]20世纪50年代后期,印象派亦被作为非现实主义、颓废形式主义的代表,继而成为腐朽反动、鸦片烟、怪画等的代名词。[8]

经过建国初期的整顿,现代主义艺术和艺术家逐步被边缘化而淡出了官方系统。但在一些政治氛围相对宽松的节点,一些“现代派”艺术家针对当时的现实主义艺术方法曾提出意见和批评。在1956年全国油画教学会议上,美术家们就围绕“风格”问题展开讨论。如倪贻德发言说:“从人民对于艺术作品的要求和喜爱的复杂多样化来说,都要求我们创作上风格多样化。”“不能看到有些夸张、变形,或色彩强烈,笔触粗放一点的画就说是形式主义。”[9]1957年林风眠在《美术界的两个问题》一文中指出:“把社会主义现实主义的道路看得太狭小。”“尤其是以自然主义和学院派替代了社会主义现实主义美术创作,成为清规戒律。不同于他们的就扣上形式主义的大帽子,一棒打死。”“千篇一律、公式化、概念化的产品就大量出炉,霸占艺坛。”[10]不过1966年后,随着这些“现代派”艺术家被彻底否定,现代主义的声音在中国美术界也就销声匿迹了,直至20世纪70年代末。

二、社会主义美术中的现代主义艺术与艺术家

1949—1966年间以现代主义视角表现社会主义新中国的艺术实践主要从印象主义、表现主义、形式主义等不同维度展开,并结合了民族化的修辞手法。这些“现代派”的艺术家主要来自三个方面:一部分是在20世纪前期就赴海外留学接受现代美术教育,并在1949年后长居新中国的老一辈画家及其学生,如去欧洲的刘海粟、林风眠、颜文樑、周碧初、符罗飞、胡善馀,去日本的关良、倪贻德、谭华牧、卫天霖等,他们的风格深受西方现代主义艺术的熏陶。另一部分是建国后接受东欧社会主义国家培养的青年画家,其中有20世纪50年代公派去东德学习的梁运清等人;也包括参加浙江美术学院“罗训班”的金一德、夏培耀等人。这些东欧国家虽然处在社会主义的意识形态之下,但他们的艺术风格却沿袭了欧洲早期现代主义的传统。还有一些是此间来华的外国艺术家,如罗马尼亚的博巴和比利时的麦绥莱勒,为描绘新中国提供了现代主义的他者视角。

(一)印象主义的视角

印象主义作为现代艺术的先声与“现代派”存在着亲缘关系。事实上,中华人民共和国成立初期的一批画家经过民国时期的留学生涯或多或少都受到印象派的影响,无论是偏向自然主义学院派的吴作人、秦宣夫,还是后来走向表现主义或形式主义的刘海粟、关良、林风眠等。因此本节论述的艺术家和作品,一直在相对稳定的印象派范畴内,将丰富的色光关系、轻松细碎的笔触等典型特征融进写实技巧。正如林文铮所言:“印象主义介乎最精确之写实和最浪漫的放肆之间。”[11]因此在社会主义现实主义的语境下,印象派容易达成现实与个性间的平衡。

被苏立文(Michael Sullivan)称为“合格但保守的印象派画家”[12]的颜文樑(1893-1988)在1964年创作了反映嘉兴一大会址的经典之作《南湖》(图1),表现出“旭日东方照耀红,烟迷雨濛尽消空,燎原火自星星始,革命洪流起涌中”[13]的意境。这是一幅严谨又写实的油画,但印象派的格调令其在同类作品中亦显得出挑并精彩:画面光色处理得鲜亮通透,注重空气透视与冷暖对比,笔触细腻醇厚,整体气氛温润又宁远,平和且崇高。既在内容上以红日点明了政治隐喻,又在形式上附和了社会主义现实主义作品欣欣向荣的基调。颜文樑以印象派技巧创作的反映新中国社会新象的油画还包括《北京人民大会堂》(1953)、《人民大道》(1960)、《虹口公园人造山》(1962)等诸多作品。

1.颜文樑,《南湖》,布面油画,35×69cm,1964

周碧初(1903—1995)早年受业于法国印象派画家、修拉的好友欧内斯特·洛朗(Ernest Laurent)。1959年自印度尼西亚归国后,始终在印象派的形态中描绘新中国的风貌。其中既有表现新社会山乡巨变的《龙潭水电站》(1961)、《新安江水电站》(1963)、《农民新居》(1963)、《盛日新生活(曹阳新村)》(1964),也有取材于革命圣地的《茨坪》(1960)、《广州农民运动讲习所》(1961)、《龙江书院》(1965)、《井冈山》(1966)《井冈山-黄洋界》(1966)等。但这些作品主要是从自身的人文角度出发来反映视觉性的风景,政治宣传性较弱。如《井冈山-黄洋界》(图2)就以一览众山小的气势描绘了苍翠雄峻的自然云山,而时代主题则以红旗等细节作点缀。周氏画风在新印象派式的点彩样式中融入了传统“米氏山水”点苔的意蕴,笔触短簇,疏落有序;其色彩纯粹自然,变化丰富微妙,弱化色阶而强调补色关系,从而使画面充满装饰意味。

2.周碧初,《井冈山-黄洋界》,布面油画,82×131cm,1966

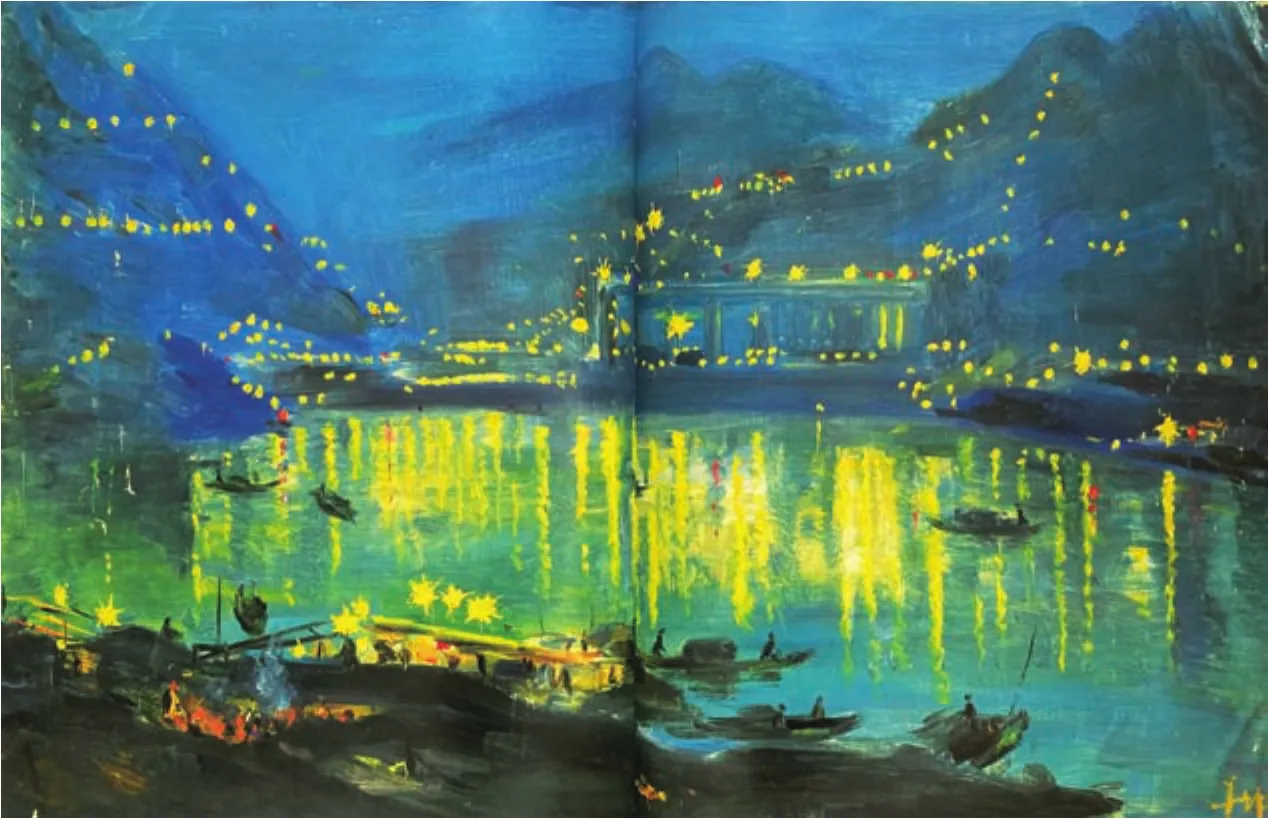

胡善馀(1909—1993)的作品也在写实主义中葆有强烈的印象派和后印象派风味。他早期在杭州艺专师从林风眠、蔡威廉,就对印象主义产生兴趣,后又留学法国,更钟情于毕沙罗、西斯莱、莫利索等大师的技法。其画作颜色灿烂、笔触雅拙、轮廓松散,又聚合了东方线条的酣畅,折射出虚静脱俗的写意之趣。胡善馀的风格与当时的苏派画法显然格格不入,但他依旧泰然自若地继续着自己的艺术追求,在20世纪五六十年代达到了创作高峰,笔耕不辍地描绘了大量关注祖国风物、社会主义建设的作品。例如他的《新安江水库夜景》(1959)(图3)以深湖蓝色铺满夜空和水面,再叠加柠檬黄色的灯光和倒影,笔法概括轻松,和凡·高的《罗纳河上的星夜》(1888)在色彩、构图等方面都颇有相似之处。潘耀昌评价胡善馀的画在苏派氛围中“好像一颗闪闪发光的钻石,以一种迥然不同的面貌呈现出来。”[14]

3.胡善馀,《新安江水库夜景》,纸板油画,36×60cm,1959

此外,以印象派画风融合中国民间艺术语言而著称的卫天霖(1898—1977)也创作过《矿区小景》(1958)、《土火车》(1959)、《矿工》(1963)等现实题材作品。许幸之(1904—1911)的《打场》(1955),唐蕴玉(1906—1992)的《农闲》、《学习小组》(1950)、《古丽雅的道路》(1956),方干民(1906—1984)的《农场》(1962),林达川(1912—1985)的《水库》(1957)等作品也均带有印象主义的余韵,此处不再赘述。

(二)表现主义的视角

中国现代艺术中的表现主义倾向在借鉴了后印象主义、野兽派、北欧表现主义等西方现代流派手法的同时,又混杂了传统文人画中的写意甚至抽象的语法,具有热情的绘画精神。

作为“艺术叛徒”的刘海粟(1896—1994)本不敢也无法涉足主题性创作,[15]但身处时代洪流中的他亦于1956年创作了油画《庆祝社会主义改造胜利》(图4)。这幅作品直接、正面地描绘了是年上海群众游行时喜庆热烈的现实场面,画中充满了红色元素——条幅、标语、旗帜,加之全景式的宏大构局,与费以复于1954年作的《五一节上海大游行》有异曲同工之处,后者是典型的社会主义现实主义作品。然而《庆祝社会主义改造胜利》在形式上更像是一张后印象主义十足的风景画:遒劲松动的笔触与较为稀薄的颜料使画面充满写生感,高饱和的色彩与勾勒物像的黑线又使图像趋于平面化。而在《打铁》(1950)、《佛子岭水库》(1954)、《农村风景》(1963)、《挑河泥》、《打夯》(“十七年”时期)等深入工农生活采风的作品中,刘海粟偏向于凡·高和野兽派的表现性风格则更为显现。对比刘海粟的《打夯》与王文彬同题材的《夯歌》(1962),可以直观感受到他与流行风格的差异。

4.刘海粟,《庆祝社会主义改造胜利》,布面油画,94×94cm,1956

关良(1900—1986)曾求学于日本,在那里他接触到高更、塞尚、马蒂斯等欧洲现代艺术家的作品,深受启发。他将现代风格的“粗糙美”与八大山人、石涛等中国画家强调的“逸笔草草”结合起来,画风似儿童般稚拙。“十七年”时期关良创作的社会主义题材作品比较丰富,主要可以分为三个类型:一类是少量的叙事性主题创作,如《中朝友谊》(1950)、《学生下乡访农记》(1953);其次以人物为主表现工农群众的劳作场景,如《火红的年代》(20世纪50年代)、《山乡农忙》(1958)、《丰收的季节》、《除虫》(图5)、《养猪人家》(20世纪60年代)等;第三类以景物为主表现社会主义的工业化建设,如《高炉》(1950)、《轧钢厂》(图6)、《炼钢厂》、《广州造船厂》(20世纪50年代)、《新安江大坝》(“十七年”时期)等。在这些作品中,关良以洒脱浑厚的用笔、弗拉芒克式的色彩、单纯生动的造型消解了主旋律视觉的严肃与崇高,更多地让观者感受到了画家在作画时恣意涂抹油彩时的快感,以及他恬然平和的心境。

5.关良,《除虫》,油画,30.2×35cm,1960

6.关良,《轧钢厂》,布面油画,39×52cm,1950

与关良同期留学日本的谭华牧(1896—1976)常被称为中国现代美术的“失踪者”,是一位游离于主流视域之外的画家。谭氏1956年自澳门回广州定居后以表现性的现代主义风尚创作了大量反映时代新象的日记般的作品。从游园的红领巾到集体训练的队列再到赤脚下田的农妇,这些主旋律的元素杂糅了卢梭式的疏离感以及宋元绘画的空灵感,点缀进画家诗意又摩登、颠覆又内敛的视觉空间,显示出一种孤寂但温柔的拙趣。李伟铭将其形容为在高亢激越的“大合唱”时代中以一支贴身拐杖为伴自怜自惜地游吟。[16]《春耕》《和风》《炉》《推一把》《收获》《队列》(20世纪50—60年代)等作品就是他这一时期以小我抵抗喧嚣的写照。

符罗飞(1897—1971)很早就成为了一名共产主义者,他的艺术底色充盈着戈雅式的革命浪漫主义精神,游艺欧洲回国后,在对现实的悲悯与观照中又展露出德国表现主义的自由不羁、浑厚深沉。他曾表示“我们的主题必须正确而明显,但我们的技巧却应该有高度的艺术价值。为了表现得强烈,我们不妨用浪漫的作风。”[17]又说道:“现实主义,不是如实地写生,而是画家的主观表现,要求通过对象的客观形象,艺术地再现。”[18]解放后符罗飞画了很多表现土改运动和日常劳作的素描、粉画、水粉画和彩墨画。如他与王式廓在20世纪50年代都创作过表现愤怒的人群控诉剥削阶级情节的素描,但不同于《血衣》经典的“苏派”风格,符罗飞在《诉苦会》(1951)中那珂勒惠支式的处理则更具视觉感官上的压迫与张力,粗黑的线条洋溢着对时代不加修饰的个人激情。

(三)形式主义的视角

中国现代艺术中的形式主义受到西方后印象主义、立体主义、新艺术运动等现代思潮的影响,并力求嫁接中西,强调艺术语言本身的独立审美价值,以理性的结构分析和感性的自由表达为特征,[19]追求形式美感。

林风眠(1900—1991)的艺术实践以形式主义为出发点,在审美现代性、绘画本体性、中西融合的实验中进行了极富开创性的探索,并在20世纪50年代后愈发成熟。他在《跨入一个新的时代》中写道:“尤其是许多油画工作者,不但要学习工农群众的优良品质来改造自己,就是在他们的美术创作表达的方法上,也要去学习,成为自己新的推动力量去掌握自己的技术。”[20]这一时期,林风眠吸收了当时流行的年画、农民画中朴素烂漫的造型特点,创作了一系列“丰收”“渔获”等表现妇女群众的作品,人物形象充满童真稚趣。如《两个女民兵》(1958)(图7)中他用黝黑极简的线条勾画出如仕女般的女民兵形象,没有刻意展现她们政治化的昂扬英姿,而是以悠然含蓄的情绪表现了其生活化的一面。在《渔村丰收》(约1950—1960)(图8)中,林风眠以飞动锐利的弧弦分割构图,将富有时代特征的东方捕鱼人刻画得犹如“亚威农少女”,极具主观性和辨识度。在这些浓墨重彩、方圆有序的画作里,他把自己创立的中国式立体主义手法运用到适合中国现实生活的题材中,并在一定程度上理想化、浪漫化。[21]这些与“正统风格”截然不同的现实主义作品在“十七年”时期注定是被冷落的,但却遮蔽不了林风眠对社会主义现实主义美术边界的多元化拓展。

7.林风眠,《两个女民兵》,纸本彩墨, 51×52cm,1958

8.林风眠,《渔村丰收》,布面油画,78×80cm,约1950-1960

同样注重形式美与中西调和的画家还有倪贻德(1901—1970)。他早期的艺术思想在1932年由其执笔的决澜社宣言中便展现得直接而热烈——“用狂风一样的激情,铁一般的理智,来创造色、线、形交错的世界……要自由地,综合地构成纯造型的世界。”[22]抗战之后,倪贻德受时局感召,并接触到毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》等著作,政治上贴近左翼,艺术观念也发生较大转变,提倡新写实主义,主张“艺术为人民”,但在形式风格上依旧保有现代主义的余温。他认为“旧的写实只是照相式的罗列与堆积,这种新的写实是经过主观的选择取舍,经过20世纪初期绘画技法的洗礼,采取一种着重效果的表现法,强化事实的表现,同时形成绘画本身的造型体系。”[23]从1950年倪贻德创作的两幅罕见的主题性油画《修好汽车,支援前线》和《骨干会议》中可以看出,尽管画家对“典型性”的理解还不成熟,但在人物的变形和对边缘线的处理上却也个人风格明显。在《建设中的长江大桥》(1956)、《杭州炼油厂》(1958)、《建设工地》(1960)等建设题材作品中,倪式语言则更为鲜明:强调画面的构成感,善于运用浓重坚实的直线来组成几何化的形体,以简驭繁,笔触粗放果断,色彩明快沉着,洗练准确地刻画出物质的内在精神。

(四)“德派”“罗派”与他者视角

1955年后,中国开始实施“请进来,派出去”政策,加之中苏关系趋紧,中国与东欧等社会主义阵营国家间的文化往来愈发紧密。1956—1961年,中国公派了一批留学生赴民主德国。1960—1962年,中国邀请罗马尼亚专家埃乌琴·博巴(Eugen Popa1919-1996)在浙江美术学院开办油画培训班,即“博巴班”或“罗训班”。这些东欧国家提供了更接近现代主义的美术教学方式,对应于主流的“苏派”,俗称“德派”和“罗派”。与此同时,在“十七年”时期,亦有许多来自波兰、民主德国、比利时、英国、墨西哥等国的艺术家来华交流参访,并以他者视角表达了对新中国的理解。

今天中国语境里的“德国学派”依旧鲜有耳闻,在当年“苏派”一统江湖的时代里更是被归作异声。1956年,梁运清(1934—)、全显光(1931—)、舒传曦(1932—)等人前往不同于苏联美育系统的民主德国学习,并带回了一套教学方法。“德派”风格受到德国表现主义的影响,且崇尚理性精神。在造型上,以线条和结构为主,而非明暗调子;在艺术效果上,概括、拙厚、大刀阔斧而非繁复雕琢。[24]梁运清1961年在德累斯顿造型艺术大学的毕业创作是壁画《毛主席和我们在一起》,尽管内容主题性十足,但从其坚实硬朗的线稿中就可看出他对结构的深入理解和强调。他20世纪60年代回国后创作的《陕北汉》《广东海陵岛》(1964)等油画也带有明显的“德派”韵味。

博巴的文艺观虽然是现实主义的,但他的学术思想、绘画风格、教学观念却是迥异于“苏派”的全新模式。博巴强调造型本质,注重结构和线的表现性,色彩上以固有色和装饰色为主,反对机械似地照抄对象的光影、画得面面俱到。他认为应更为关心艺术的个性和感染力,主张释放主观的艺术激情。博巴曾讲道:“在统一的政治目标下,应该在艺术风格和艺术表现上做出多种多样的探讨,坚持同一艺术潮流的社会主义国家,也应有不同的风格和面貌。”[25]经过“博巴班”的培训,学员们的作品形态发生了较大转变。例如夏培耀(1934—)创作的《扩建中的502电厂》(1962)(图9)以厚重的黑线提炼出物象的结构,笔法肆意松弛,表现主义风格浓烈。而金一德(1935—)在1959年创作《炉前入党》时还是鲜明的苏联式画风,但到了1964年创作《农村支部》时,人物造型就强化了线的作用,对结构的归纳也更显概括和肯定。

9.夏培耀,《扩建中的502电厂》,46×71cm,布面油画,1962

博巴和他的妻子在华两年非常勤奋,以另类的他者视角创作了大量表现中国风土人情的油画、速写以及水墨作品。“他者”的差异不仅反映在现代性的艺术风格上,也体现在对具体描绘对象的选择上。《博巴油画训练班专家活动简报》中曾记载:“(专家和夫人)比较愿意到偏僻的地方画画,本周到郊区去过两次,那个地方房屋矮小、大小帆船也很旧,但他们说很美,对我们的西湖反而没有画。”[26]他的现实题材油画《出工》《建筑工人》(20世纪60年代)(图10)等被官方评价为“艺术形式方面受现代派的影响,反映在刻画工人的精神面貌方面不是很强。”[27]像博巴这样,在以异域目光表达新中国印象的外国艺术家中,比利时著名版画家法朗士·麦绥莱勒(Franz Masereel)(1889—1972)也是比较突出的一位。他是进步的左翼人士,早在20世纪30年代即被鲁迅介绍到中国,1958年受邀访华,参观了北京、武汉、上海等地。麦绥莱勒以冷峻的现代主义视角画了若干幅描绘中国社会主义建设以及大炼钢铁场景的素描(图11),并在之后创作了《回忆中国》系列版画。这批作品运用擦拭涂抹等手法,笔力简洁而生猛,黑白对比强烈,造型异质浑拙,具有诡秘而压迫的气氛。

10.埃乌琴·博巴,《建筑工人》,布面油画,90×120cm,1960

11.法朗士·麦绥莱勒,《热火朝天的北京》,素描,31.5×48cm,1959

余论

当然在前述这些“正统”的现代主义画家之外,还有一些艺术家的实践则更具复杂性、多样性。例如胡一川本是传统意义上的革命美术家,但其艺术创作亦包含了对现代主义语言的某种转译。据蔡涛考证,胡一川1961年创作的《前夜》就与凡·高的《吃土豆的人》和塞尚的《玩纸牌者》存在着关联性。[28]由于历史的局限性,“现代派”艺术和艺术家在这一时期大多被孤立和否定,现代主义风格的社会主义题材作品被长期埋没、忽略,知名度和认可度相对较低。但一些画作在当时也并不都是“在野”的与“不可见”的,如刘海粟的《庆祝社会主义改造胜利》不仅登上了上海作协刊物《文艺月报》1956年3月的封面,还被印成了宣传画而发行全国;倪贻德的《建设中的长江大桥》收录于《美术》杂志1956年12月号;谭华牧1958年作的《春耕》亦被中国美术馆收藏。这也表明在1949—1966年期间,一些折衷主义的现代艺术形式在社会主义语境里尚有缓存空间。

通过对“十七年”时期社会主义美术中现代主义视角创作的梳理,或许可以呈现出中国“社会主义现代主义”现象的一个侧面。“现代派”艺术家在构建新中国的图景上为我们探索出一条有别于“苏派”的另类路径:在内容上,虽然围绕着社会主义现实主义展开,但基本看不到表现重大革命历史主题的作品,英雄和领袖肖像也鲜有涉及,而多以表现新中国的群众面貌、建设场景和红色名胜为主。贴近生活的人物和风景题材更易使他们原有的艺术方法在社会主义现实主义语境里转化,因此也更易获得“现代派”艺术家的青睐。在风格上,将多维并蓄的西方现代艺术形式与民族性的传统艺术语言广泛结合,强调艺术个性与绘画语言本身的表现张力,大多充满人文关切,为严肃的政治宣教情境注入了艺术的柔化剂。

以现代主义风格表现社会主义不甚符合当时中国民众的观看经验,以及体制的宣传话语。但如今来看,这些样式与时代相左的作品作为“十七年”时期社会主义美术的一种旁注和副本,突破了对特定时期风格表征的程式化印象,更凸显其艺术史价值。在图像上,这些作品为我们提供了在主题先行的现实主义作品之外更加接近日常的历史文本,以人性化的视角让人们能够更加真切地体悟到当时的时代风貌。在艺术上,鲜活的现代主义形式为观者带来了更为感性和多元的审美判断,丰富了新中国社会主义美术的表现语言。诸位“现代派”艺术家前辈们在面对主题性创作时大多没有做流于表面的粉饰,而是在肉身与时代的纠缠中尊重了内心的自我选择,实践了艺术自觉,保留了艺术家的执着坚守和不卑不亢,更延续了新中国美术的现代性火种。在形塑新中国的过程中,现代主义并没有缺席,它作为对社会主义美学的反叛和补位,也成为历史的一种证据。

注释

[1]郑胜天:《“社会主义现代主义”》,《油画艺术》,2014年第2期,第84—85页。

[2]同上。

[3]郑工:《演进与运动:中国美术的现代化(1875—1976)》,南宁:广西美术出版社,2002年,第266页。

[4]刘海粟:《在政协上海市三届委员会大会上的发言》,1962年7月,载于《刘海粟艺术文选》,上海人民美术出版社,1987年,第183—184页。

[5]林风眠:《老年欣逢盛世》,《文汇报》,1959年9月8日。

[6]王镛:《中外美术交流史》,长沙:湖南教育出版社,1997年,第367页。

[7]同[3]。

[8]颜榴:《印象派与20世纪中国艺术》,中央美术学院,2007年,第81页。

[9]《关于油画教学、技法和风格等问题—全国油画教学会议的若干问题讨论纪要》,《美术》,1956年12期,第8页。

[10]林风眠:《美术界的两个问题》,《文汇报》,1957年5月20日。

[11]林文铮:《由艺术之循环规律而探讨现代艺术之趋势》,1928年,载于郑朝:《西湖论艺》,浙江:中国美术学院出版社,1999年,第106页。

[12][英]苏立文:《20世纪中国艺术与艺术家(上)》,译者:陈卫和、钱岗南,上海:上海人民出版社,2013年,第102页。

[13]颜文樑为画作的题诗《南湖旭日》。

[14]潘耀昌:《缘而葆真 清而容物—评胡善馀油画的风格特性》,《新美术》,1993年第1期,第27页。

[15]同[3]。

[16]李伟铭:《寻找“失踪者”的踪迹:谭华牧(1898—1976)及其绘画—兼论现代主义在20世纪中国美术历史中的命运》,《美术研究》,2004年第4期,第27页。

[17]《我们需要有血有肉的艺术——符罗飞教授访问记》,《建国日报》,1946年8月22日。

[18]董丹东:《与人民同心 与时代同步——符罗飞评传》,载于《华南理工大学名师——符罗飞》,广州 :华南理工大学出版社,2004年,第180页。

[19]同[3]。

[20]林风眠:《跨入一个新的时代》,《文汇报》,1959年1月1日。

[21]汪涤:《林风眠之路——林风眠生平、创作及艺术思想评述(1937—1977)》,《林风眠之路——林风眠百岁诞辰纪念》,浙江:中国美术学院出版社,1999年,第67页。

[22]决澜社:《决澜社宣言》,《艺术旬刊》,1932年第1卷第5期。

[23]倪贻德:《战后世界绘画的新趋势》,1947-1948年,载于林文霞主编《倪贻德美术论集》,浙江:浙江美术学院出版社,1993年,第64页。

[24]详见王新:《孤往雄心——发现“德国学派”艺术大师全显光》,广西:广西师范大学出版社,2016年,第83页。

[25]徐君萱、金一德:《博巴油画示范教学笔记》,《新美术》,1981年第3期,第9页。

[26]陈琦:《江水如蓝——博巴油画训练班研究》,浙江:中国美术学院出版社,2008年,第14页。

[27]同上。

[28]详见蔡涛:《塞尚、街头剧和“土油画”——艺术家胡一川的跨媒介实践(下)》,《美术学报》,2018年第5期,第70—71页。