延安革命美术中的人民形象及其主体性建构

2022-12-22刘艳卿屈健LiuYanqingQuJian

刘艳卿 屈健 Liu Yanqing Qu Jian

1.江丰,《清算斗争》,版画,1944

20世纪三四十年代,面对中国革命的现实需求和延安文艺的实际情况,美术工作者以极大的热情、群体的力量积极投身革命美术的创作和宣传工作,逐渐形成了新的艺术风貌。早在1938年“鲁艺”创立之初,毛泽东、周恩来等领导人就意识到文艺工作对中国革命的重要作用,在延安鲁迅学院(后改名为“鲁迅艺术学院”)的《创立起缘》中明确指出:“艺术——戏剧、音乐、美术、文学——是宣传、鼓动与组织群众最有力的武器。”[1]1942年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》更加明确了文艺“作为团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力的武器”,[2]在为人民群众、首先是为工农兵服务中的重要性。因此,用简洁明快、通俗易懂的艺术语言和极具情节性、写实性的图像叙事,展现人民形象、引导群众斗争就成为摆在艺术家面前亟待解决的问题。

一、延安革命美术中的人民形象

(一)觉醒求新的人民形象

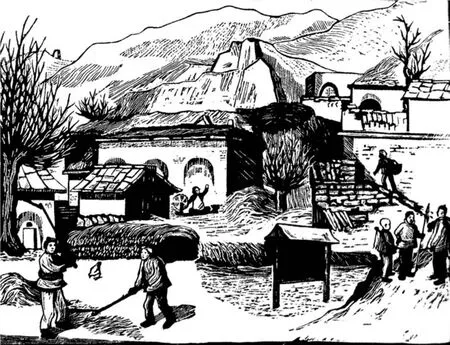

2.张映雪,《陕北风光》,版画,1945

为了唤醒民众、争取更大的胜利,中国共产党采取了一系列政策措施,带领延安人民逐步走上了觉醒求新的道路。通过减租减息、劳动互助、农户计划、文化教育等方式,民众改造社会和自我改造的积极性和主动性被充分地调动了起来。在党的文艺思想指导下,尤其是在毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神引领下,“广大文艺工作者、文化工作者纷纷走向农村,走向工厂,奔赴前线部队,思想创作获得双丰收。他们向工农兵学习,为工农兵群众演唱,创造新文艺,改造旧文艺,教育和鼓舞广大人民更加积极地为抗战和建设事业的胜利而斗争”。[3]这一时期,古元、彦涵、力群、石鲁等艺术家深入群众生活,挖掘鲜活素材,以富有特色的美术创作生动地描绘了人民觉醒求新的历程和翻身做主的努力。可以说,延安革命美术塑造了一批崭新的人民形象,他们不仅有与旧社会、旧制度和旧思想进行彻底清算的勇气,而且以新的方式民主选举代表和重新分配土地,展现了思想觉醒的人民积极向上的生活面貌和精神状态。

在抗日战争、解放战争和阶级斗争中,人民群众展现出了发自内心的巨大力量。其不畏强敌、勇敢向前的形象,通过艺术作品的细节刻画和图像聚焦,成为延安革命美术中的经典图式。胡一川的《延安抗日群众大会》(版画,1938)将故事性与艺术性相结合,反映了延安民众高涨的斗争热情和民族意识。古元的《减租会》(版画,1943)选取了贫雇农与地主之间因减租而说理斗争的场面,以质朴的刀法和写实的造型描绘了贫苦百姓据理力争的情态,把苦尽甘来、翻身做主、挺直腰杆争取权利的民众形象刻画得淋漓尽致,成为延安时期版画创作的成功典范。此外,江丰的《清算斗争》(版画,1944),石鲁的《说理》(版画,1949)、《打倒封建》(版画,1949)等作品,均以通俗易懂的艺术语言,反映了根据地和解放区人民逐渐觉醒的过程。这一时期,艺术作品中塑造的人民形象,既留存着旧社会的苦难记忆,又饱含着对新生活的热切向往,极具时代精神和历史厚重感。

3.古元,《拥护咱老百姓自己的军队》,版画,1944

4.石鲁,《打倒封建》,版画,1949

同时,在激烈的斗争风暴和有组织的宣传教育中,随着被压迫民众的政治地位的提升,其民主意识渐渐苏醒,他们以昂扬的姿态积极参与到新政权的各项建设中。1941年,林伯渠在陕甘宁边区政府工作报告中明确指出:“人民是需要民主,而且善于运用自己的民主权利的。”[4]延安人民强烈的民主意识和求新求变的愿望,为艺术创作提供了源源不断的素材。艺术家们则通过观察生活、凝练主题、塑造典型,创作了一大批极具代表性的作品。彦涵的《村选大会》(版画,1944)、肖肃的《人民代表》(版画,1944)、张望的《讨论候选人 延安居民讨论选举》(版画,1944)、力群的《人民代表选举大会》(版画,1948)、石鲁的《民主批评会》(版画,1947)等作品分别描绘了人民翻身做主人后,为自己争取民主和平等权利的新风貌和新气象。古元的《乡政府办公室》(版画,1943)、《结婚登记》(版画,1943)、《新法官马锡五调解诉讼》(版画,1944),牛文的《丈地》(版画,1949)等作品则从不同的角度反映了在新政权领导下人民思想进步、移风易俗、迈向新生活的崭新图景。

历史的发展离不开人民的参与和推动。在延安,中国共产党带领人民开创了一片明朗的天,这里的人民不仅是土地的主人,而且是新政权的主人,他们可以挺直腰杆对抗地主,他们拥有选举和被选举的权利,他们获得了人格的尊重和生命的尊严。美国作家、新闻记者斯诺在《西行漫记》中曾描述过延安的社会景象:在延安,人人平等,农民得到了自己的土地,军民关系融洽,人民群众是革命队伍中的一员,革命领导人充满智慧。由此可见,在延安革命美术中,觉醒的人民形象不仅以乐观的精神状态和独特的造型语言成为极具特色的艺术典型,而且以饱满的斗争热情和向上的人格魅力成为时代觉醒的图像标识。

(二)勤劳上进的人民形象

在中国共产党的领导下,延安解放区的人民获得了土地、享有了民主权利、实现了婚姻自由。在此基础上,沉积在劳苦大众骨子里的优良品质被激发了出来。伴随着人民大众的思想觉醒和身份转化以及新政策和新生活的到来,对人民勤劳上进精神风貌的挖掘和描述,成为延安革命美术创作中人民形象的重要表现范畴。

在延安革命美术中,对生活中涌现出来的劳动英雄、生产模范等形象的刻画非常具有代表性。力群的《劳动英雄赵占魁》(版画,1944)原型来自延安农具厂翻砂工人赵占魁。毛泽东称赵占魁为中国式的“斯达汉诺夫”,延安《解放日报》发表社论《向模范工人赵占魁学习》,随即陕甘宁边区总工会号召边区工人广泛开展“赵占魁运动”。力群怀着对劳动英雄的崇敬之情,以木刻版画的方式,细致地刻画了这位广受大众喜爱的模范人物的肖像,展示了延安劳动人民勤劳质朴的光辉形象。此外,沃渣的《五谷丰登 六畜兴旺》(版画,20世纪40年代早期)、力群的《革命教师刘保堂》(版画,20世纪40年代)等作品,选取社会生活中的先进人物和典型事迹进行表现,以图像的方式凝练主题、塑造形象,传播革命思想和模范精神。

现代人力资本理论的先驱西奥多·舒尔茨指出:“人的知识、能力、健康等人力资本的提高对经济增长的贡献比物力、劳动力数量的增加要重要得多,在改变穷人的福利中,决定性的生产要素不是空间、能源和耕地,而是人的质量的改进。”

如果说树立劳模形象是一种正面的引导,那么改造“二流子”题材版画的出现,则以一种好吃懒做、游手好闲、赌博偷盗的反面形象,烘托出人们对勤劳上进的提倡与追求。王式廓通过长期观察和思考,创作的《改造二流子》(版画,1947)以“二流子”的落魄潦倒反衬出延安积极进取的新型劳动者形象,生动地描绘了延安“二流子”改造的场景。此外,古元的《申长林改造二流子》(版画,1943)、王流秋的《秧歌剧》(版画,20世纪40年代)等,均是这一题材具有代表性的作品。版画创作配合说服教育、法令限制等措施,将“二流子”放在劳动中改造、放在群众运动中改造,使得“绝大多数二流子成为自食其力的劳动者,有的还成长为劳动模范”。[5]孙云认为,“抗战时期延安边区开展的二流子改造运动,从本质上讲,就是中共为新生社会准备合格公民,在新意识形态领域成功开展的一场教化与普及性的政治社会化运动。”[6]因此,可以说,通过典范教育与“新人”再造,延安革命美术不仅以图像的方式表达了翻身做主的人民在思想精神层面的理想追求,而且反映了党领导下底层劳苦大众向现代社会公民进行身份转化的曲折过程。

除了对先进个人和落后分子进行聚焦式描绘外,延安革命美术中还出现了大量反映普通大众新风貌的作品。力群的《饮》(版画,1941)抓取了农民在劳动间歇捧罐畅饮的瞬间,以坚实厚重的造型刻画了一个臂膀健壮、皮肤黝黑的普通劳动者形象,表现了延安人民自力更生、勤劳质朴的品质。正如韩劲松所言,在《饮》中,力群将“炙热的天空之下歇息畅饮的劳动者从一般的肖像升华到一种崇高精神的象征,犹如一尊雕像矗立在黄土高原上,高大饱满坚定,充满力量,这是只有享受着自由民主的延安人民才有的自主、自信的精神气度。”[7]与《饮》表现的思想相呼应,胡一川的《牛犋变工队》(版画,1943)采用套色木刻的技法表现了在互助劳动中农民劳作的新变化;在郭钧的《讲新接生法》(版画,1944)中,一群渴求新知、积极上进的妇女形象跃然纸上;在夏风的《货郎担》(版画,1945)里,民众脸上洋溢着合作社经济带来的祥和喜悦。此外,古元的《运草》(版画,1940)、庄言的《陕北庄稼汉》(版画,1942)、林军的《上工》(版画,1944)、刘正挺的《春耕》(版画,1946)、邓澍的《学文化》(版画,1947)、夏风的《给老百姓读报》(版画,20世纪40年代)等作品,均以浓厚的生活气息、生动的人物形象,反映了劳动人民勤劳淳朴、积极上进的美好品格。这些作品中的人民形象鲜活动人,艺术语言明快易懂,共同塑造了延安时期中国共产党领导下人民大众的群体形象,有效地推动了农业生产和建设,折射出积淀在中国人民身上的根性文化。

(三)爱军拥政的人民形象

延安时期,在革命战争的大背景中,中国共产党领导下的军队与人民群众鱼水情深,呈现出一派融洽团结的景象。毛泽东在第二届农工展览会上向军队提出了两条规矩:官兵合作与军民合作。军民合作打消了老百姓心中对政府和军队的一系列顾虑,充分调动起了边区人民的积极性和主动性。在战乱不断的年代里,争取民族解放、追求民主自由成为军民共同追求的目标。尤其是1939年后,随着日军侵略的肆虐、国民党经济封锁的加剧,加之自然灾害的频发,陕甘宁边区军民积极响应毛泽东提出的“自己动手,丰衣足食”的号召,军民同心开荒生产,在劳动中解放生产力,加强军民关系。延安时期的这种军民关系被陈履生称之为“在抗日战争和解放战争的特殊环境中,中国共产党领导下的军队和人民群众建立起来的一种新型军民关系。”[8]这种新型的军民关系表现在革命美术中,主要是以图像的方式讲述战争中军民团结和生活中军民互爱的故事。

一方面,面对严酷的战争,彦涵、沃渣、胡一川等延安美术家纷纷奔赴前线,以大众易于接受和理解的图像语言描绘斗争场景,展开政治宣传,以团结民众、凝聚力量。其中,彦涵是一位善于描绘战争的画家。1943年,他从前线回到延安后,集中精力创作了一批反映军民同仇敌忾、团结抗战的作品。其中《当敌人搜山的时候》(版画,1943)描绘了几位乡亲合力将一名战士托起,在战壕中阻击敌人的紧张场景,人梯的结构形式凸显出军民意气风发、斗志昂扬的英雄气概,形象地再现了“革命武装为人民群众所支持,而人民群众又为革命武装所保护”[9]的画面。此外,彦涵的《不让敌人抢走粮食》(版画,1943)、《奋勇突击》(版画,1943)、《把她们隐藏起来》(版画,1943),胡一川的《挖壕沟》(版画,1939)、沃渣的《把牲口夺回来》(版画,1945)、刘岘的《晓雾行军》(版画,1945)等表现革命战争的作品,均以艺术的方式诠释了军民团结的壁垒作用。

另一方面,古元、夏风、金浪等艺术家深入人民生活,创作了一批反映军民互爱的作品。古元的版画《拥护咱们老百姓自己的军队》(版画,1944)生动地刻画了边区的“拥军优属”运动,画面按上下结构分成四个面积不等的画幅,分别描绘了“人民送猪肉和羊群、旗,带了秧歌队去向军队拜年”“部队过路,人民送茶水,帮助担架抬伤兵”“送壮丁上前线”“慰问抗属,帮助抗属做家务”等场景。古元采用了分层式构图方式,每一层图像内容相对独立,层与层之间又有连续关系,共同构成了百姓拥军的场景。同样表现军民关系主题的美术作品还有彦涵的《给农民治病》(版画,1943)和《军民合作 抗战胜利》(版画,1944)、吴劳的《帮助老百姓盖房》(版画,1943)、张望的《歌唱八路军是恩人》(版画,1944)、力群的《女战士替老百姓修纺车》(版画,1945)、杨涵的《人民的军队回来了》(版画,1945)、金浪的《给抗属贴对联》(版画,1945)、洪波的《参军图》(版画,1947)等。这些表现军民团结的作品具有强烈的叙事性和生活感,塑造了延安人民拥护中国共产党、爱戴人民军队的崭新形象,把延安军民团结、互拥互爱的景象生动地展现了出来。

综上所述,延安革命美术创作以现实主义的手法,全面展现了根据地和解放区人民的觉醒历程、集体力量和精神风貌,记录了一个时代的家仇国恨、奔走呐喊、浴血奋战,也描绘了一个时代的自力更生、艰苦创业、欣欣向荣,勾勒出了20世纪延安甚至中国社会的变革史诗、奋斗精神和文化记忆,成为新中国人民主题美术创作的经典范式。从人民反抗斗争、学习新知、生产劳动等题材中,从觉醒求新、勤劳上进和爱政拥军的人民形象中,一种反映人民积极进取、昂扬向上的新风貌从延安美术中生根发芽,成为新中国美术的重要母题。

二、延安革命美术中人民形象的主体性建构

李公明认为,“延安美术中的农民图像已经展示出它的全部政治性与现代性的图景。在中共革命文艺的话语中,农民图像已经成为一个极为重要的组成部分。”[10]延安革命美术一改传统艺术的创作思想,将工农兵作为艺术表现的主要对象,通过对人民形象多角度、多层次的塑造,实现了审美对象与接受主体的自然合体,探索出了一条将社会变革与图像叙述有机结合,集宣传性、教育性、思想性、艺术性于一体的大众美术创作之路。正是延安时期艺术家的这种努力,不仅展现了“版画家在《讲话》之后不断自觉地进行大众化与本土化的民族艺术探索过程”,[11]而且深刻地启发了20世纪中国美术由传统向现代转变过程中的主体性建构。黄宗贤认为,“‘延安美术’实际上是在美术与社会双重的主体及其变奏中建构起来的。而这种主体性的建构和确立,既是五四以来新美术运动的逻辑归结,也昭示着新中国美术的未来走向。”[12]因此,延安革命美术中人民形象的主体性建构就具有了更为丰富的内涵和更为深刻的指向。

延安革命美术通过人民“翻身做主”的身份确认完成了对人民形象的社会主体性建构。在延安革命根据地和解放区,一方面,通过土地革命,人民群众实现了“耕者有其田”的夙愿,真正变成了土地的主人;另一方面,在保家卫国的战争洗礼中,人民群众的民主意识和权利意识逐渐苏醒,成为革命的坚强后盾。因此,在以版画为主的美术作品中,人民成为最重要的描绘对象,他们在生产生活中的主人翁精神成为最主要的表现内容。他们既能在热闹的会场上民主选举,也能在激烈的战场上英勇杀敌;他们既能挺直腰杆与地主据理力争,也能拿起书本学习文化。因此,延安革命美术中展现出的人民形象大多具有面容坚定、腰背挺立的特点,反映了他们从旧社会被剥削受压迫的状态转向自我主宰的深刻变化。在与过去身份的决裂中,人民形象的社会主体地位不断地以图像的方式得以强化。

同时,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》明确了艺术为人民大众服务的思想,号召艺术家走进人民生活、观察人民群众,创作符合人民审美需求的艺术作品。在《讲话》精神的引领下,“美术家们自觉地同工农群众打成一片,并且思想感情和创作实践迅速出现一个新的面貌”。[13]美术作品的内容与人民大众的生活更加紧密,塑造的艺术形象与人民大众的精神更加吻合,体现的审美思想与人民大众的趣味需求更加接近。在此基础上,延安革命美术“不仅在内容上表现了边区人民新的生活方式与人们在社会变革后呈现出的新的精神面貌,而且在和人民的接触中形成了真正意义上的大众美术样式。”[14]可以说,《讲话》不仅确立了人民大众在文艺创作中的重要地位,而且强调了人民形象在新政权中的文化主体性建构。

在20世纪的历史进程中,延安革命美术塑造的经典人民形象,经过几代艺术家的提炼挖掘和薪火相传,逐渐演变成了一种美术创作的传统,凝结成了流淌在美术作品中的文化血脉。中华人民共和国成立后,“以人民为中心”的创作始终占据重要地位,艺术表现的形式逐渐多样化和丰富起来,依托中国画和油画等形式展现人民活动场景和精神风貌的作品开始大量出现,如方增先的《粒粒皆辛苦》(中国画,1955)、蔡亮的《延安火炬》(油画,1959)、李焕民的《初踏黄金路》(套色木刻,1963)、罗中立的《父亲》(油画,1980)、詹建俊的《潮》(油画,1984)、刘文西的《黄土地的主人》(中国画,2005—2017)、赵培智的《来自高原的祈福——5·19国家记忆》(油画,2008)等。这些作品在表现手法、绘画内容和叙事方式上虽有新的探索和拓展,但无一例外都延续了延安美术的思想精神和创作理念,依然蕴含着延安革命美术中人民形象的经典图式。

可以说,延安革命美术不仅改变了传统人物画中的文人样态,而且淡化了绘画中悲天悯人的精神观照,而是将革命现实主义与革命浪漫主义相结合,赋予人民形象以改天换地的勇气、当家作主的自信和向往新生的力量。因此,延安革命美术用简练明快的艺术语言、通俗易懂的构图方式、朴实无华的叙事情节塑造出的具有鲜明特色的人民形象,承载着千百年来劳苦大众的奋斗历程和优秀品格,积淀着中华民族博大宽广的文化底蕴和精神气度,其意义和价值已经远远超越了图像本身的所指、超越了社会时空的拘囿,而成为一个时代的典型、一种文化的符号。

注释

[1]吕澎:《20世纪中国艺术史》,北京:新星出版社,2013年,第884页。

[2]毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》,载于毛泽东:《毛泽东选集》(第3卷),北京:人民出版社,1953年,第850页。

[3]西北五省区编纂领导小组、中央档案馆:《陕甘宁边区抗日民主根据地》(文献卷·上),北京:中共党史资料出版社,1990年,第29页。

[4]林伯渠:《陕甘宁边区政府对边区第二届参议会第一次大会的工作报告》,西北五省区编纂领导小组、中央档案馆,《陕甘宁边区抗日民主根据地》(文献卷·下),北京:中共党史资料出版社,1990年,第87页。

[5]同[3],第25页。

[6]孙云:《典范教育与新人再造——抗战时期延安边区二流子改造运动再认识》,《党史研究与教学》,2018年第2期,第53页。

[7]韩劲松:《艺术为人民:延安美术史》,南昌:江西美术出版社,2021年,第159页。

[8]陈履生:《红旗飘飘:20世纪主题绘画创作研究》,北京:人民美术出版社,2013年,第377页。

[9]力群:《彦涵木刻选集》序,北京:人民美术出版社,1954年。

[10]李公明:《农民形象的政治性与现代性叙事研究——以左翼美术运动和延安美术中的农民图像为中心》,《同济大学学报》(社会科学版),2016年第2期,第70页。

[11]尚辉:《人民的艺术:中国革命美术史》,石家庄:河北美术出版社,2019年,第99页。

[12]黄宗贤:《美术与社会:主体的变奏与建构——“延安美术”之再认识》,《美术》,2011年第7期,第94页。

[13]艾克恩:《延安文艺史》(下),石家庄:河北教育出版社,2009年,第405页。

[14]同[11],第103页。