山西大豆玉米带状复合机械化种植生产实践与思考

2022-12-22山西省农业机械发展中心王五明翟超男白正钦

○山西省农业机械发展中心 王五明 翟超男 白正钦

大豆、玉米是重要的粮油饲作物,需求量巨大,但两者为同季作物,争地矛盾突出,国家提出了加大对大豆玉米间作新农艺推广的支持力度,在包括山西在内的16 个省份大面积示范推广大豆玉米带状复合种植技术,实现在同一块土地上大豆玉米和谐共生、一季双收,稳玉米、增大豆的生产目标。机械化播种是大豆玉米带状复合种植的关键,科学规范的播种将为后期的机械化植保、机械化收获提供很大便利,且更利于农作物质量的提升。

一、大豆玉米带状复合种植技术

1.发展背景。大豆玉米带状复合种植技术是基于传统间套作创新发展而来,采用大豆和玉米带间复合种植,充分发挥高位作物玉米的边行优势,扩大低位作物大豆的受光空间,实现年际间交替轮作,力争玉米单产与清种基本相当,尽可能增加大豆产量。

我国人口众多,对大豆、玉米需求较大。2020年,国家就提出加大对大豆新品种培育和大豆、玉米间作新农艺推广支持力度,并在西南、东北等地开展了试验验证,结果显示,大豆玉米带状复合种植技能在保证玉米不减产的情况下,多收一季大豆,为国家保证玉米产能,大幅度提高大豆自给率提供了新思路,为缓解大豆玉米争地矛盾、供求缺口巨大开辟了新途径,对保证国家粮食安全意义重大。

2.技术原理。边行优势也叫边际效应,是指在田地边行上的作物通风透光良好,光合作用充分,生长发育较内部各行表现良好。大豆玉米带状复合种植技术就是利用玉米这一高位作物的边行优势,在保证种植密度的情况下合理套作矮杆非禾本科作物大豆,扩大了大豆的受光空间,且大豆的固氮作用和轮作效应使土壤有机质含量增加,根瘤固氮量提高,作物固碳能力增加,年均NO 和CO2排放强度降低,同时生物多样性作用,减少了作物病虫害、农药施用量。

该技术的关键在于光能的高效利用及机具良好通过性,为此应注意大豆和玉米在田间种植的科学合理配置,选择耐荫抗倒的大豆品种与紧凑耐密抗倒、株高适中的玉米品种,并缩小玉米行距和大豆行距,扩大玉米大豆间距,改善系统光环境和机具通过性。

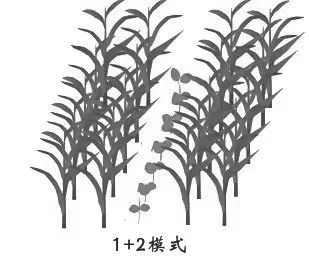

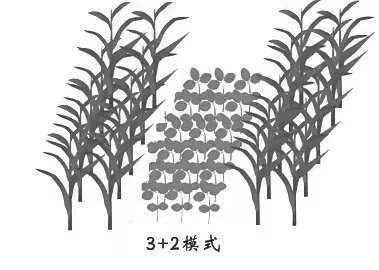

3.实现途径。常见的以人工间作模式主要有2行玉米配置1 行(或2 行大豆),具体布局如图1所示。为便于机械化作业,近年来又研究提出了增加大豆种植条带宽度的方法,即将大豆行数从2行扩展到3—6 行不等,玉米基本保持在2 行(或4 行),如图1(b)—1(d)。玉米、大豆的行距也随各地种植习惯不同而千差万别,没有较统一的标准,随机性强。

图1(a) 1 行大豆配2 行玉米模式图

图1(b) 3 行大豆配2 行玉米模式图

图1(c) 4 行大豆配2 行玉米模式图

图1(d) 4 行大豆配4 行玉米模式图

二、大豆玉米带状复合种植播种机具的选用与改制

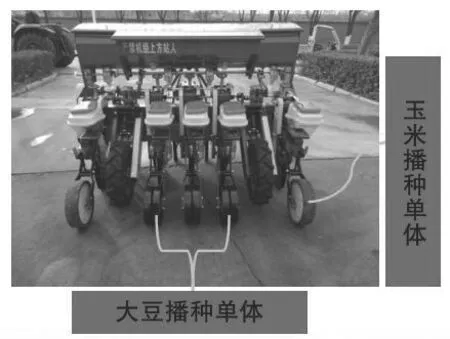

1.播种机的选择和使用。机具选配时,应从当地实际出发,优先选用大豆玉米带状复合种植一体化专用机具(一体化播种机由一定数量的大豆播种单体、玉米播种单体与施肥机构组成,可以一次性完成大豆玉米的分带播种、分控施肥)或者通过适当改装现有机具以适应复合种植模式要求。

复合种植专用播种机应能满足地域内大豆玉米带状复合种植株行距、播种量、施肥量等的农艺要求。原则上,大豆株距8—10cm、玉米株距10—12cm(大穗玉米株距可至13—15cm)大豆行距30cm、玉米行距40cm,大豆与玉米相邻行间距60—70cm;大豆播种深度3—4cm、玉米播种深度3—5cm,播种深度和镇压强度应根据土壤墒情变化适时调整;考虑到土壤结块,大豆顶土力差,大豆推荐2 粒/穴,玉米播种量1 粒/穴,可适当调整株距。

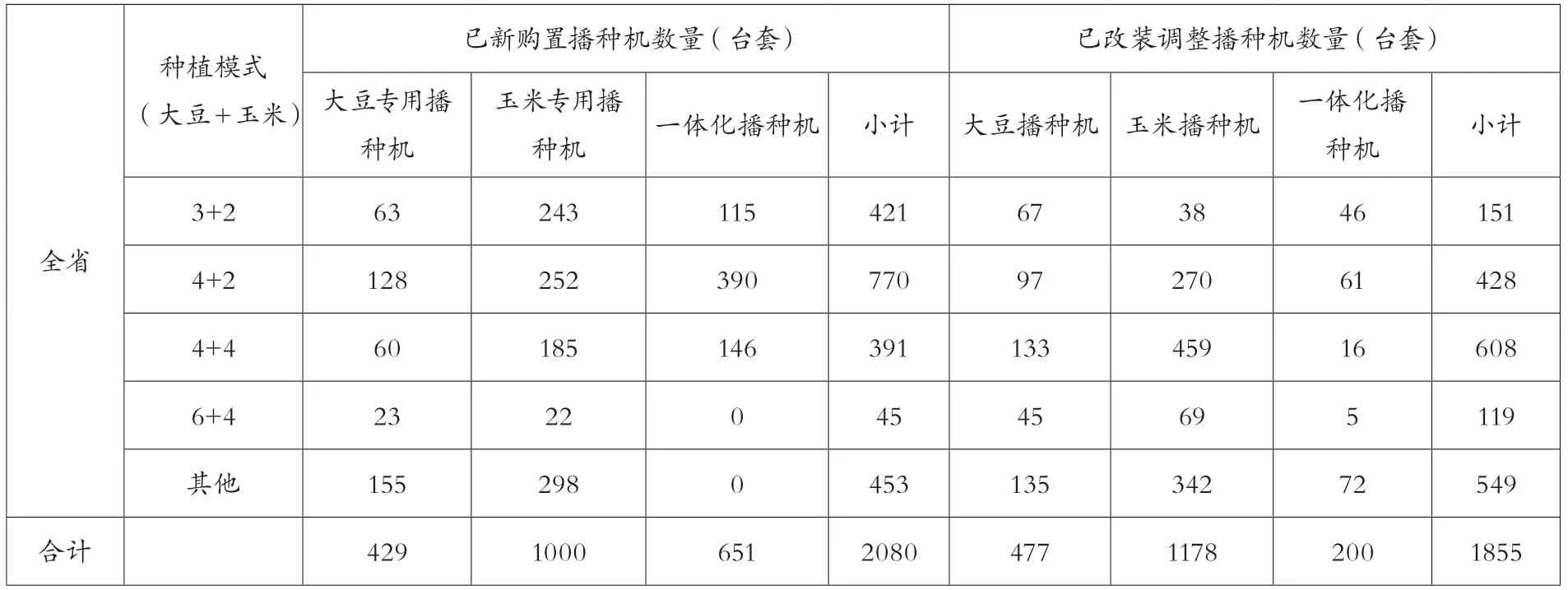

表1显示,山西省可投入使用的适宜复合种植模式的播种机中,玉米播种机数量充足,适宜2 行玉米作业的机具较多;大豆4 行专用播种机数量较多,适宜3 行大豆播种的机具特别少;可投入使用的改制的一体化播种机远小于新购置一体化播种机。

表1 山西省复合种植播种机数量

机具选型需遵守高效、优质、低耗、安全的原则,各地区尽量统一区域种植模式,根据地块大小、地形选择适宜机具,优先选用技术成熟度和性能可靠性的机型,形成区域全程机械化田间作业机具系统。

根据省域内大豆玉米播种机具保有情况,以“3+2”种植模式为例,分步播种时,玉米播种机选用普通2 行机具,大豆可用3 行大豆播种机或兼用可调整至窄行距30cm 的玉米播种机;同步播种时,可购置或改装1+3+1 型(3 行大豆居中,2 行玉米分至两侧)的一体化播种机,此种排列方式可避免播种时产生拥堵(具体实例可参看下图2)。

图2 “3+2”模式播种机机具实例

2.播种机的改制

现有一体化播种机大部分是对原有播种机进行调整改造,通过增设播种单体(由种子箱、排种器、机架、仿形连杆、压紧弹簧、传动链轮、开沟器、覆土镇压等构成)调整适宜的行距和带间距实现相应模式配套,工作原理和普通播种机相似。

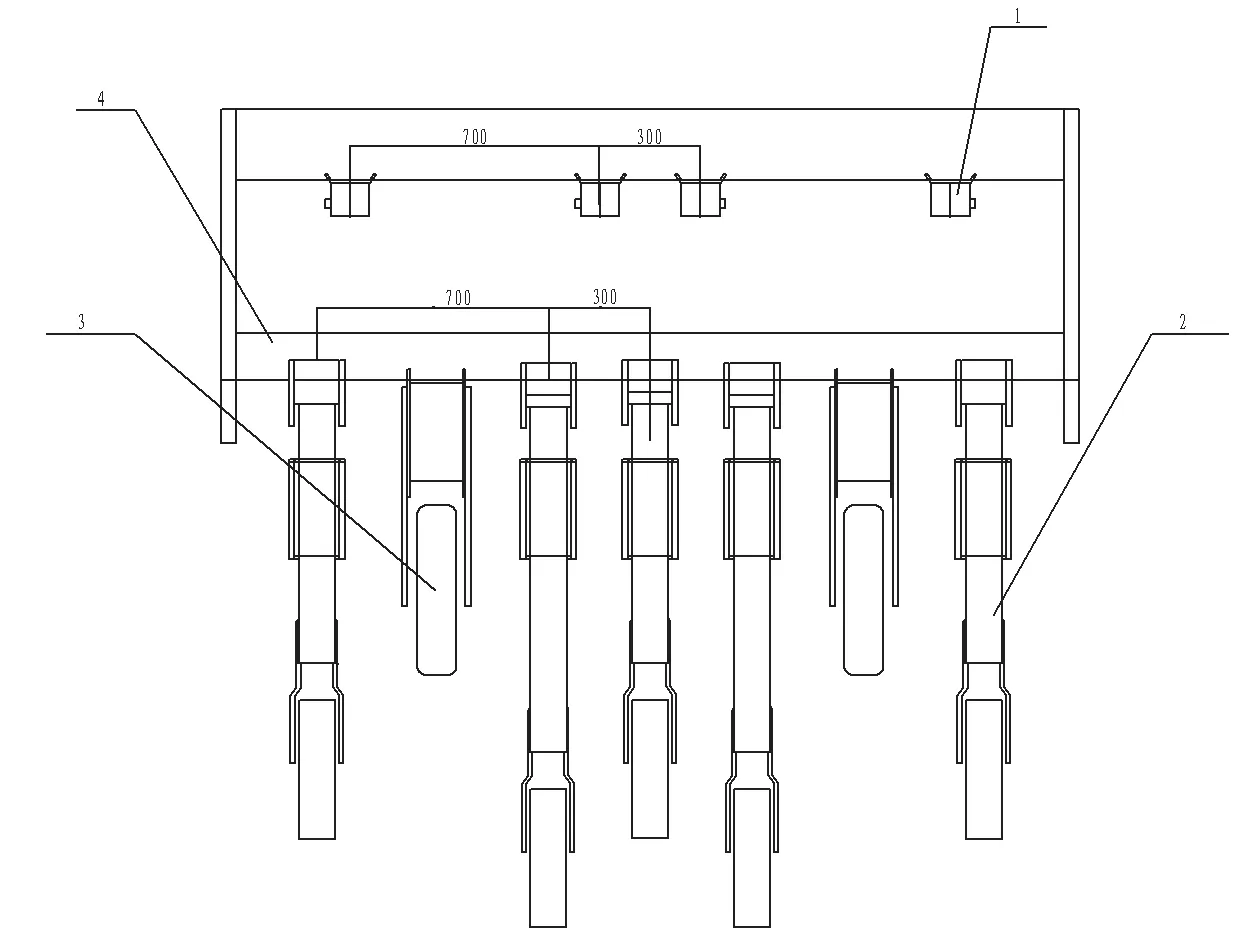

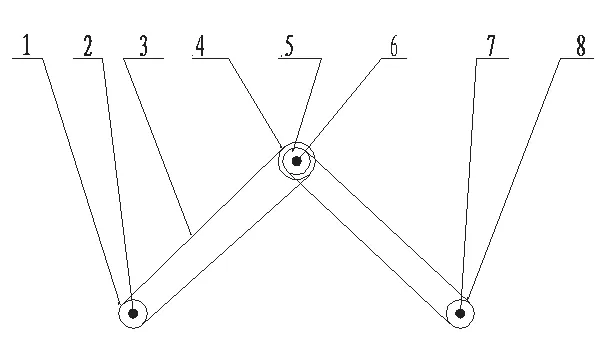

(1)单机改一体机。常见“3+2”种植模式为例,对3—5 行播种机进行改造,增设播种单体,使其达到相应的5 个播种单体。由于行距较窄,为防止堵塞,尽量将中间3 个单体前后错开,形成中间3行为大豆,两侧为玉米的复合播种一体化播种机,通过往复作业实现3+2 复合模式的同步播种,播种单体安装排列简图如图3所示。

图3 播种单体安装排列简图

(2)播种参数的调整。大豆玉米一体化播种机在参数的调整上与原有普通播种机的原理相似,调整的主要内容包括播量、株距、行距、播深等。

行距调整:根据农艺确定行数,通过移动播种单体在安装横梁上的位置进行行距的调整。调整和安装播种单体时,若所安装的开沟器为单数,则在横梁中线安装一个播种单体,若是双数,则在横梁中线两侧相隔半个行距各安装一个播种单体,其余单体每隔一个行距向左右两侧安装。

播深调节:播种深度是农艺要求的重要指标,大豆玉米播深不同,每个播种单体都带有一个限深地轮负责各自单元的播种深度,通过改变限深地轮与开沟器下端的位置差值来调整,覆土量的大小也是影响播种深度。

株距调节:播种器的穴距与排种器的型孔数量及传动比有关,通过改变排种器的型孔数,可调节作物株距的大小。勺轮式排种器、鸭嘴式排种器增加或减少舀勺数、鸭嘴数改变株距和投种的频率,但是受到排种器直径的限制,匀布于圆周上的勺数也会受到限制,进一步株距的改变主要由传动比来调整。播种机的传动比可按下式进行计算:

式中,D--播种机地轮直径;

δ--地轮的滑移率;

t--要求的穴距(m);

z--排种器型孔数。

根据上式所示,传动比和株距成反比,因此,在现有播种机具已知传动比的前提下,农艺要求,株距减小,增大传动比;株距增大,减小传动比。传动方式的布局为地轮上的主动链轮带动中间传动轴上的从动链轮,从动链轮带动中间传动轴运动,中间传动轴上主动链轮带动排种器上的链轮,从而带动排种器转动,传动布局如图4所示。

图4 播种机传动机构布局

复合种植播种机各单体由左右两个地轮通过共同驱动轴分别输入,玉米、大豆变速器独立驱动,实现分控分调驱动系统。调整株距时,可优先将播种机的传动比调至最大即株距最小挡位,如还不能满足玉米株距10—12cm 的农艺要求,可调整播种单体的驱动齿轮副的传动比,将主动驱动齿轮一端调至被驱动端,如还不能满足大豆8—10cm 的农艺要求,可调换排种盘,将18 穴换成24 穴。

调整改造施肥装置:地轮通过传动装置将动力传递至排肥轴,排肥轴驱动排肥器转动,实现肥箱中的肥料经排肥器排至排肥管,最终由排肥管倒入肥沟内。

由于大豆玉米所需肥料不同,一体化播种机大豆和玉米肥箱应分设,其中大豆种植带施肥量与常规净作种植相差不大,基本不需要改造;玉米种植带施肥量比常规净作种植增加一倍左右,是施肥部件的改造重点。

将玉米排肥器的工作行程调至最大位置,若不能满足需求,则更换大排肥量的排肥器,也可在玉米肥箱底部增开排肥孔并增设排肥管。改造时,须注意机具改造前后重心变化,在肥箱加满肥料条件下,整机驻车和作业时应重心稳定。

三、机械化生产技术推广中存在的问题及建议

1.存在问题

(1)成熟的适用机具短缺。农业农村部对大豆玉米带状复合种植做出部署后,有些企业反映迅速,着手进行研制,有些企业在等待观望,由于机具从设计到生产需要一个过程,再加上农民对新机具的认识也有一个过程,还要货比三家,所以企业收到的订单少,不敢贸然批量生产,投入市场的专用机具不多。种植户自行改制机具效果不够理想。为满足复合种植生产的需求,农机管理部门鼓励自行改制机具并制订了相应的规范,但由于种植户们没有经过系统培训,还有的凭经验有严格按规范改制,有不少农机具在实际作业中效果不够理想。

(2)复合种植农机农艺融合度不高。一是行距株距变窄,作业效率降低,故障率增加。复合种植大豆株距要求8—10cm,行距30cm,排种器的转速较高,作业速度慢,一般排种器很难达到农艺要求,另外,行距小,播种机作业时播种单体间容易被杂草、秸秆、根茬等堵塞,故障率增加,影响播种作业。二是单位面积作物株数增加,机具负载大,作业成本增加。复合种植要求单位面积内作物株数增多,施肥量增大,同步作业使用的一体化播种机同时负载大豆、玉米的种子和肥料,且玉米肥箱较之前有所增大,使得播种机载荷较大,需配套较大马力的动力机械,增加了作业成本。三是种植模式多样,机具适用受区域的限制。我国不同地域的生态环境及生产特点各具特色,种植模式不统一。如山西省阳曲县种植期间从外省购回几台带铺膜的专用机,使用中出现排种器打孔与排种不同步的问题,由于受疫情影响,厂家技术人员不能来实地指导,问题没有得到有效解决,种植受到一定影响。

(3)机械化作业效果不理想。一是机手操作不规范,作业质量受影响。复合种植机械化生产对机手提出更新、更高的要求,实际生产中对机手的技术培训指导不够到位,播种作业时经常会出现种植不规范、效率低、技术到位率不高等问题,具体表现在机具往返作业衔接处距离过大或过小,大豆存在一穴三粒或多粒等现象。二是种植户不按农艺要求种植。部分种植户对复合种植技术信心不足,按照自己的种植习惯进行播种作业,刻意调大行距和株距,导致地里亩苗数减少,亩产量降低。

2.建议

(1)注重机械化播种作业质量。一是机具的改制方式应便捷、简易,优先采用挡位调整等方式,其次采用更换排种盘等零配件方式进行,确有必要再采用焊接、切分等方式,改制时应在保证机具满载行驶和驻车重心稳定的前提下适当减轻整机的重量;二是改制时应充分考虑实际情况,针对复合种植中大豆行距较小,播种时容易被杂草、秸秆、根茬堵塞等问题,可以将原有齿形开沟器换成圆盘开沟器来进行开沟作业;三是采用自动驾驶系统精准定位解决往返行距衔接过疏过密等问题;四是采用边测试、边完善的方法,完善专用机具新产品的性能。当玉米带行数大于2 行时,可适当增大中间行玉米排种器穴距(如4 行8 穴的玉米排种器改为两边2 行为8 穴中间2 行为6 穴),从而增大中间行玉米株距,边行优势得到更充分的发挥。

(2)加大政策支持技术指导。各级财政部门要加大资金投入,对企业研发、农民种植、购置机具以及机具作业予以支持,调动各方面的积极性,确保这项技术顺利推广。农机部门要加强新机具的推广和技术培训,特别是生产期间要组织技术人员深入田间地头开展技术指导,了解掌握实际情况,及时研究解决种植户遇到的问题,确保作物种得好、管得住、收得上。

总站派员参加亚太农机检测网(ANTAM)技术工作组视频会议

10月下旬至11月上旬,总站派出彭鹏、张晓晨、邢子涛、冯健4 位专家分别参加了亚太农机检测网(ANTAM)手扶拖拉机、水稻插秧机、喷雾喷粉机、联合收获机4 个技术工作组(TWG)的视频会议。

各工作组分别审核了主席、审议秘书处在2020—2021年收到的关于手扶拖拉机、水稻插秧机、喷雾喷粉机ANTAM 试验规则的修订建议,联合收获机小组审议了试验规则起草重点和可能成立的子工作组,手扶拖拉机小组还研讨了微耕机试验规则的条款和关注点并进行了起草任务分工。各小组就即将向ANTAM 第九届年会所作的汇报进行了准备。

我方参会专家全程参与了技术研讨活动,积极承担相应农机产品试验规则的制修订任务并积极推动引入我国相关农机产品的现行鉴定检测标准和鉴定方法。

此次会议加强了亚太区域各国农机试验机构之间的技术交流,有助于推动亚太区域农机试验标准和试验结果互认,同时,分享了中国做法和经验,有助于提升我国话语权和影响力,发挥总站在农机试验鉴定技术领域的区域比较优势。

(农业农村部农业机械化总站 体系外事处)