新局面与新征程

2022-12-21海未平

打开新局面

2019年,从王建新进入中亚开展考古工作算起,已经过去了整整十年,而这也是他开启丝绸之路考古以来的第二十个年头。这一年注定不平凡。

2月22日,中国阴历己亥猪年正月十八日,元宵节刚刚过去三天,国内的“年味”还未散尽。乌兹别克斯坦的“春节”纳乌鲁斯节将在一个月以后的3月21日来临,塔什干城的节日气氛已经开始酝酿。城市角落里,都塔尔、弹布尔和热瓦普已经弹了起来,手鼓敲了起来,巴拉曼吹了起来。男人们开始为家里挑选肉羊,女人们开始打扫屋舍和庭院。喜庆的气息正从广场、街巷、商店、居民点、清真寺里慢慢滋生并向全城蔓延。

这一天是一个春光初绽、欢快愉悦的日子,“中乌联合考古成果展——月氏与康居的考古发现”开展仪式正在乌兹别克斯坦国家历史博物馆举行。

展览分为“康居文化的考古发现”和“月氏文化的考古发现”两个部分,首次展出了从撒扎干康居墓地和拉巴特月氏墓地出土的80组(件)金银器、铜器、铁器、玻璃、玉石、玛瑙等文物。这次展出活动对于王建新和中亚考古队来说无疑具有重大意义。为了做好筹备工作,王建新正月初三就赶到了塔什干。

当然了,成果展的意义不仅仅在于展示王建新和团队所取得的学术成果,也不仅仅在于中国学者的跨国考古成果第一次在世界面前亮相,更重要的是中乌两国通过学术合作建立了民间的相互信任,这种模式在中亚乃至丝绸之路沿线国家中具有示范引领效应。

中乌联合考古成果展的消息一经传出,就受到了中国和乌兹别克斯坦的高度重视。开展仪式盛大而隆重,中国驻乌兹别克斯坦时任大使姜岩,乌科学院人文科学局局长拉西莫夫、国家博物馆馆长伊斯莫伊洛娃、科学院考古所所长马克苏多夫出席开展仪式。来自乌兹别克斯坦科学院、各博物馆和塔什干大学、塔什干东方学院、塔什干艺术学院、费尔干纳大学、铁尔梅兹大学的考古学家和师生们,及中国在乌人员等数百人前来观礼。塔什干第五十九“十一年制”学校的学生还在开展仪式上表演了具有中国风情的歌舞。

展出活动在乌兹别克斯坦引起了轰动,塔什干市民们纷纷携家带口饶有兴致地前来参观,他们好奇和感兴趣的不仅仅是出土的文物和文物背后的历史,还有陌生而神秘的中国考古学家们。乌兹别克斯坦的媒体连续进行了跟踪报道,展览的热度一直不减,塔什干街头刮起了一阵“中国风”,“中国”成了这年“纳乌鲁斯节”走亲访友谈论最多的话题。

这些年来,乌兹别克斯坦民众通过琳琅满目的中国商品来认识中国,他们看到了经济腾飞的中国,走向富强的中国。现在,中乌联合考古成果展给乌兹别克斯坦民众增加了一个新的观察视角,他们看到了“另一个”中国,学术繁荣的中国、科技发达的中国、包容仁厚的中国。他们对中国和中国人有了更全面的认识。

中乌联合考古展持续火热,背后其实是乌兹别克斯坦全国上下对文化回归的渴望。独立将近30年的乌兹别克斯坦,正在努力追求文化上的自立和独立。他们极力摆脱俄罗斯文化的影响,大张旗鼓开展去斯拉夫化,官方语言重回乌兹别克语,拼写字母从西里尔字母改为拉丁字母,并不遗余力地从文化传统和文化遗产里重构民族的“自我”和“自信”,而中乌联合考古成果展正应其景。

成果展的热度引起了米尔季约耶夫总统的注意,他在一次议会演讲中,高度肯定了中乌联合考古队的工作和取得的成果,对中方工作人员表达了由衷感谢。

当然了,中乌联合考古成果展也受到国际学术界的高度关注,他们惊诧于中国考古学家在中亚竟然“悄无声息”地取得了如此重大的发现。注意这次展览的还有全球各大媒体,特别是西方国家的媒体,他们怀揣各种心思给予了超乎寻常的关注。

成果展之后,中国考古学家也得到了乌兹别克斯坦学术界的认可和赞赏。乌兹别克斯坦资深考古学家阿斯卡洛夫院士称赞道:“中国考古工作者在此次联合考古发掘中所展现出来的刻苦勤奋、专业水平以及取得的豐硕研究成果是十分让人钦佩的。当我在拉巴特墓地考古工地参观的时候,内心一直在想,中方的考古工作者究竟具有怎样的一种精神,才能够取得如此卓越的成果。”塔什干大学教授苏莱曼诺夫讲道:“我非常欣慰地看到,王建新教授和中乌联合考古队取得了如此丰硕的关于月氏的考古学成果。月氏的考古学文化区域分布范围很广,在乌兹别克斯坦东南部和塔吉克斯坦西南部都有分布,分布面积约30万平方公里。昨天我们见到了月氏的墓葬(拉巴特墓地),墓葬的结构同蒙古国乌兰固木发现的公元前二世纪的墓葬非常相似,时代上也比较接近。”

这次展览是对中亚考古工作的一次总结,但绝对不是结束,也并非结局。恰恰相反,这是新的开始,中亚考古工作从此会打开新的局面,谱写新的篇章。

2019年3月,西安已经李白桃红、春意阑珊,中亚考古队喜事连连。

3月21日,乌兹别克斯坦传统节日纳乌鲁斯节当天,铁尔梅兹大学校长阿卜杜科迪尔·托什库洛夫一行前来西北大学交流访问。在古老而充满文化底蕴的西北大学太白校区,西北大学校长郭立宏和王建新会见了阿卜杜科迪尔· 托什库洛夫一行。经过商议,铁尔梅兹大学与西北大学签署了校际合作协议和合作建设孔子学院的执行协议,并议定将铁尔梅兹大学孔子学院作为中乌联合考古的工作基地。

铁尔梅兹的地理位置非常重要,它可以辐射到包括阿富汗北部、塔吉克斯坦西部、土库曼斯坦东部的巴克特里亚、马尔吉亚那(以马雷绿洲为核心的地区)、粟特(索格底亚那)等文化遗产区,如果在铁尔梅兹设立考古基地,将会直接拓展开中亚考古工作的空间想象。

阿卜杜科迪尔·托什库洛夫校长走访了西北大学文化遗产学院、经济管理学院等院系,如同乌兹别克斯坦所有的精英们一样,他对中国的高等教育、中国的发展道路以及中国文化表现出浓厚的兴趣和由衷的赞叹。王建新的博士生热娜一直陪同访问并担任翻译,这次是乌兹别克语与汉语的直接对话。

3月26日,乌兹别克斯坦国家科学院普通与无机化学研究所、核物理研究所、考古研究所的三位所长对西北大学进行了访问,双方召开座谈会,就共建“丝绸之路人类与环境国际联合实验室”进行了长达四天的研讨和商议。这是一个规格更高人数更多的重量级学术代表团,双方就如何开展更广泛和更紧密的学术合作进行了深入探讨。王建新可能也没有预料到,中亚的考古工作会带来乌兹别克斯坦科学界对中国科学界的认同和信任,而双方的合作也会从考古拓展到其他领域,丝绸之路上的学术和文化交流快速燃起。

王建新一直筹划的另一个重大事件也最终尘埃落定。

3月30日,王建新邀请乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及国内的考古专家们在西北大学举办了“费尔干纳盆地考古座谈会”。

费尔干纳盆地是上苍和大地之间的一个契约,上苍在西天山和帕米尔高原寒冷、荒凉、高耸的群山之中按下手印,形成一个大小如同关中盆地的山间河谷。它本身就是上苍的承诺,注定是一个受到庇佑和呵护的福地。这里气候宜人,雨水丰沛,锡尔河从盆地之中款款流过,把土壤浇灌得肥若膏脂。费尔干纳,中亚最为肥沃富庶之地,人口密集、城池林立。

费尔干纳盆地的原始居民一直从事农业生产,波斯、希腊占据中亚之时,费尔干纳盆地的人民保持着一定的自治权利。希腊巴克特利亚王朝时期,国王攸提德谟斯曾占领此处,虽然只有短短的几十年,但他在费尔干纳的各个村镇修建了众多希腊式坞堡。公元前2世纪中叶,希腊巴克特利亚王朝崩溃前夜,费尔干纳走向独立,这就是中国史书中记载的大宛。张骞前往中亚寻找大月氏时,曾经途径大宛,得到大宛国王的礼遇和帮助。

大宛出产汗血宝马,这是一种优良的战马,矫健而有耐力,速度要比匈奴的矮马快很多,战马奔驰之后,身上会流出血色的汗液,所以被称为汗血宝马。据传汗血宝马有严格的谱系图,14世纪马可波罗途经此地时,曾听说汗血宝马的谱系可以追溯至亚历山大大帝的坐骑,那匹塞萨利安战马布尔法罗身上。是否讹传,已经无法考证,但古代战马的重要性却无可置疑,战马相当于今天的坦克和导弹,可以决定一场战争的胜负。

所以,汉武帝一直希望获得汗血宝马,在那场与匈奴的战争中,大汉帝国的军队总是对飘忽不定的匈奴骑兵束手无策。如果有了汗血宝马,匈奴士兵将无可逃遁。

太初元年,公元前104年,汉武帝派遣使臣携带重金,以及一匹用黄金铸成的金马,前往大宛购买宝马,结果双方意见不合,使臣被杀。汉武帝盛怒,派贰师将军李广利远征大宛。李广利克服众多困难,三年之后攻破大宛都城,诛国王毋寡,另立君主,大宛遂服,良马输入大汉。从此之后,中原与中亚建立起了直接的马匹交易联系,不再像以往那样,马匹的贸易被月氏、乌孙等丝绸之路上的中转商所控制。汉宣帝时设立西域都护府,大宛国属于西域都护府管辖。

古大宛国与中国来往密切,在丝绸之路上占有很重要的地位。在以后的任何一个历史时期,费尔干纳盆地总是作为一个独立完整的地理单元和文化空间向前演进,它的文化也具有完整性和独立性。

但一切在中亚各国独立之后改变了。费尔干纳盆地被分给了三个国家,国境线和蜿蜒其上的铁丝网、哨卡把费尔干纳盆地切割得支离破碎。乌兹别克斯坦取得了费尔干纳盆地大部,吉尔吉斯斯坦拥有盆地东部的奥什地区,而塔吉克斯坦则占据了盆地西部出口处的苦盏地区。费尔干纳盆地也成了中亚的风暴中心,民族、边境、宗教等问题和矛盾在这里交织纠缠,冲突不时爆发,枪击流血事件时有发生。这里是中亚最不稳定的地區之一。在这样的情况下,三国在费尔干纳盆地的考古工作也是各干各的、各说各的。如古代大宛国的重镇贰师城,有说在乌兹别克斯坦的安集延,也有说在塔吉克斯坦的苦盏,还有说在吉尔吉斯斯坦的奥什。这样的分歧都必须通过学术合作与交流才能取得共识。

要完整地进行费尔干纳盆地的考古工作,必须走国际联合的路子。乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦,王建新团队已经建立起了非常密切的学术联系。其实,吉尔吉斯斯坦也一样,从2014年开始,王建新团队的重要成员张建林教授就曾前往进行考古调查。此后,与吉尔吉斯斯坦科学院历史、考古与民族学研究所,吉尔吉斯斯坦民族大学历史学院建立了双边合作的关系。2016年以来,乌、塔、吉三国的关系趋于好转,为三国之间在考古研究领域的交流与合作提供了有利的条件。其实,三国的学者们在苏联时期都是同一国家的同行,很多人都互相熟悉,有开展合作交流的意愿。在这样的情况下,与三国学术机构都已分别建立了双边合作关系的王建新,正好可以居间沟通协调。

当四个国家的考古学者们坐在中国西北大学的会议室里,就费尔干纳盆地的考古研究开始进行协商的时候,它的意义不仅仅在于王建新和他的团队将中亚考古的学术领域扩展到了“月氏”之外,更在于他的学术组织活动已经开始向多国联合迈进。这是中亚各国自独立以来的第一次,也是中国考古学者在丝绸之路沿线国家所取得的重要突破。

发现谢尔哈拉卡特遗址和德赫坎遗址

当王建新他们发掘拉巴特墓地的时候,一帮日本学者正在苏尔汉河河谷平原的达尔弗津特佩古城遗址开展考古发掘。这座古城最早是希腊巴克特里亚时期的一个小型堡垒,到了贵霜时期(公元1世纪至3世纪)迅速繁荣壮大,后来毁灭在嚈哒人的铁骑之下。有一名日本学者拿着一沓照片来找王建新,这些照片是他们从达尔弗津特佩古城遗址发掘的贵霜早期和贵霜时期陶器的照片。他质问王建新:“你们在拉巴特发掘的陶器与我们在达尔弗津特佩古城遗址发现的陶器是一样的,为什么说你们发掘的是月氏的,我们发掘的是贵霜的?”

日本考古学者一直热衷于丝绸之路的研究,有些学者毕其一生钻研大月氏和贵霜,做了很多工作,也取得了许多成果。也许是因为国土空间和文化空间太过逼仄,日本学者的文化心态一直不够宽广和包容。他们的提问总是充满挑衅和进攻的意味。

王建新笑了,这些日本学者陷入了器物决定论的泥沼之中。器物的制作、选择和使用是文化表征的一部分,但不是全部。而且器物可以通过交易或者仿制在不同人群之间流动和流传,并不具有固定性和唯一性。所以,同一时空下的同类文化人群,可能未必使用相同的器物,而不同的人群在不同时空下却有可能使用相同的器物。只依靠器物这个单一要素去判断文化类型,极其容易误入歧途,特别是游牧人群的陶器。

王建新团队通过对古代农牧关系的研究,早就发现由于生活方式、生产技术和原料来源等因素,古代游牧人群不可能像农业人群那样大量使用和普遍制作陶器,他们使用的陶器大都来自当地农业人群的作坊。所以不能因为贵霜人和月氏人使用的陶器一样就认为他们是同一文化、同一人群。但日本学者的问题却提醒了王建新,“在找到月氏遗存后,需要进一步理清古代月氏与贵霜的关系了”。

乌兹别克斯坦苏尔汉河流域的谢尔哈拉卡特遗址和德赫坎遗址的发现和发掘,让这一问题越来越清晰。

乌兹别克斯坦的考古调查和发掘工作未曾停歇,苏尔汉河流域的调查勘探工作一直在持续进行。早在2017年冬季的时候,王建新邀请同事赵丛苍教授前来乌兹别克斯坦参观指导,经验丰富的赵丛苍虽然只比王建新大一岁,但从事夏商周考古、科技考古研究却已四十余年了,近年来又涉足军事考古领域。满头银发的赵丛苍当时建议,不要只在山前地带寻找游牧民族的聚落和墓葬遗存,应该把考察的地域向河流附近的台地和河谷平原扩展。

当贵霜问题成为王建新的关注点之后,他很快就想起了多次考察过的卡尔查延古城遗址。

卡尔查延古城遗址位于苏尔汉河州的北部,那里属于乌尊地区,已经靠近乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦边境。这里的地形地貌是典型的河谷冲积形态,苏尔汉河由北向南滚滚奔流,河流两侧依次是河谷平原、台地、丘陵、山地,西边的山是吉萨尔山,东边的山是乌塔边境的巴巴塔格山。拉巴特遗址位于苏尔汉河西侧吉萨尔山的山间盆地之中,而卡尔查延古城遗址则位于苏尔汉河西侧的河谷平原上。

2018年4月,在拉巴特墓地第二年度发掘工作开始之前,王建新早早就赶到了拜松城,安排好拉巴特的发掘工作之后,他带领自己的博士唐云鹏和两名洛阳的考古技工前往乌尊地区的卡尔查延古城遗址进行考察。卡尔查延古城始建于希腊化时期,在早期贵霜时期进行大规模扩建并成为显赫的宗教、文化和政治的中心。1959年至1963年,苏联学者普加琴科娃主持进行了考古发掘,发现了宫殿、神庙等高等级建筑遗迹,精美的建筑装饰构件,以及彩绘人物雕塑和表现战争、狩猎、王家生活场景的壁画等。

既然有城,必然就有墓葬。王建新期望在卡尔查延古城遗址附近找到早期贵霜和贵霜时期的墓地。因为找到河谷平原地区早期贵霜至贵霜帝国时期农业人群的墓地,并与同时期河谷平原周边山前和丘陵区域的游牧遗存进行对比研究,是厘清该地区人群关系的重要突破点。其实,欧洲和日本的考古学家在中亚已经发掘了大量的早期贵霜和贵霜时期的城堡遗址,出土了数量巨大、价值不菲的文物,按说研究大月氏和贵霜关系的考古资料并不缺乏。但是,王建新一直认为,我们不能吃西方的学术剩饭,中国人既然到了中亚,那就必须亲手发掘一个早期贵霜和贵霜时期的文化遗存进行研究。更何况西方人只重视城堡的考古发掘,墓葬的发掘和研究尚属薄弱环节。

持续一周的田野调查并不顺利,他们跑遍了卡尔查延古城遗址周边地区,也在几个地点进行了钻探,结果了无发现。卡尔查延古城的墓葬到底在哪里呢?答案仍然是一个谜。

好在通过这次考察,王建新对乌尊地区的地形地貌和文化遗址的概况有了一个明了的掌握,这为后面的调查和勘探打下了基础。

2018年11月,拉巴特墓地发掘结束之后,王建新、穆塔里夫、唐云鹏、苏荷,以及四名中国考古技工再次前往乌尊地区进行调查勘探。苏尔汉河平原的11月温暖多雨,唐云鹏一直觉得这里的气候跟地中海式气候有些相似,冬春温暖湿润,夏秋干旱炎热,这可能也是亚历山大大帝征服之后,希腊人能够长期移民定居此处而并无丝毫不适的重要原因。是的,文化向来跟自然环境密切相关,地域性到底是文化的特征属性还是它源发的决定因素,其实一直是学界争论不休的问题。

王建新他们扩大了调查的范围,平原、台地再到丘陵地带,他们都跑了一遍。这次有了喜人的发现。

卡尔查延古城遗址东南两公里,苏尔汉河东岸第一阶台地上,在一个村庄的苹果园里,他们发现了埋有烧骨的墓葬,烧骨墓葬是拜火教葬俗的典型特征之一,说明这里可能存在早期贵霜或贵霜时期的墓葬。王建新一下子來了精神,它抬头看向第二阶台地的崖壁,结果发现崖壁上挂有人骨,有洞室墓葬的遗迹。王建新兴奋了,他高兴地招呼大家上到第二阶台地上面去看看。

爬上第二阶台地,考古队发现上面坐落着一个规模较大的村子,这就是谢尔哈拉卡特村,苏联在20世纪70年代建设的居民点,居民以乌兹别克族为主。整个谢尔哈拉卡特村其实就建在一个古代墓葬群的上面,让人发愁的是居民的院子和房屋占据了几乎所有空间,考古队很难找到面积较大的空地进行钻探。王建新四处走了走,发现每家每户门前的菜地还算空阔,可以打铲勘探。这时候村民已经在地里种下了土豆,有些田块,土豆苗都有几寸高了。苏尔汉河平原种植土豆的时间和我国云贵高原相似,都在每年的10月份至11月份。热情爽朗的谢尔哈拉卡特村村民们没有丁点犹豫和为难就同意了考古队在自家的土豆地里勘探,他们还端来茶水和馕,像接待客人那样接待考古队。

考古队选取两处地方,用洛阳铲进行探测,在其中一处400平方米的田地上竟然探出了20多座墓葬。大家都预感这里存在着一个规模巨大的墓葬遗址,最后商定现在停止勘探,来年春季再度前来,勘探和发掘工作同时进行。谢尔哈拉卡特遗址就这样被发现了。

现在,有一个问题却萦绕在王建新的脑海里挥之不去。谢尔哈拉卡特墓葬并不位于山前的草原地带,显然不是游牧人群的墓葬。但是,如果它是农业人群的墓葬,为什么要建在河谷二三阶台地上,而不是河谷平原上呢?

王建新一路思索这个问题,最终在当地人的丧葬习俗里受到了启示。

王建新发现,苏尔汉河平原上从事农业生产的现代居民,他们的墓葬都建在河谷的第二三阶台地上。原因是,河谷平原上可灌溉的农田非常有限,在可耕地上建造墓葬会加剧土地资源紧缺;而且河谷平原地下水的水位较浅,不能建造太深的坟墓;况且河谷平原都采用大水漫灌的浇灌方式,祖先的坟茔修建在此,未免会有水淹之虞。这些原因不仅仅存在于现代,当然也存在于古代,王建新推测,苏尔汉河平原上从事农业生产的古代人群也是因为这些原因,才把墓地建造在河谷的第二三阶台地上的,特别是当平原上的人口增多的时候更是如此。

考古队在乌尊的西北部,靠近乌塔边境的地方发现了德赫坎遗址。

这是一个丘陵地带,大地被洪水切割得沟壑遍布、支离破碎。考古队听说那里的比什卡帕村有一座中世纪古城堡遗址,所以就前往考察。乌兹别克语比什卡帕是七座土丘的意思,考古队经过仔细勘踏,发现这座古城建于公元9世纪至10世纪阿拉伯占领时期和萨曼王朝时期,是一座伊斯兰古城遗址。

考古队在古城遗址的顶部四处瞭望时,突然发现沟壑对面的台地上散落着大量的石头。王建新心头一震,平坦的台地上为何会无缘无故散落这么多石头?石头是游牧人群最常用的建材,他们用石头建造石圈墓葬和石围居址。难道这里存在一个游牧人群的文化遗存?王建新催促大家快速赶往对面的台地上。

看似近在咫尺,要抵达那里却要绕过几道沟,车子转了半天才到达对面的台地上面。首先映入眼帘的是一座当代墓园,考古队发现几乎每座墓葬的封堆顶部都放着一个陶器,而这些陶器既有公元前后的也有中世纪阿拉伯时期的。询问当地村民,他们说这些陶器都是在修建坟墓时从地下刨出来的,考古队判断,这座墓园的地下分布着一座古城遗址或者一个墓葬遗址。

来到遍布石头的那块台地,王建新和考古队惊喜万分,这里地面上不仅仅布满河卵石,而且四处散落着残陶和陶片。经过踏查和勘探,考古队确认这是一处以墓葬和居址为主的大型遗址,遗迹主要分布在 5个相对独立的区域。这个地方被当地老百姓称为“德赫坎”,意为“农场,大片农田”,考古队就将该遗址命名为德赫坎遗址,并议定来年和谢尔哈拉卡特遗址同时发掘。

月氏与贵霜

2019年3月初,中乌联合考古队开进了乌尊,他们准备对谢尔哈拉卡特遗址和德赫坎遗址进行发掘。中方人员有王建新、唐云鹏、苏荷、洛阳文物考古研究院的年轻人于柏川和几位考古技工、中国人民大学的几位研究生。王建新还邀请自己的老友四川大学历史文化学院考古系的李永宪教授前来襄助。乌方人员是王建新的老朋友穆塔里夫,还有乌兹别克斯坦国家科学院考古研究所的老所长阿穆尔丁和几位博士生。

他们将驻地选在了乌尊的一家铁路旅馆里,这个旅馆是向塔吉克斯坦贩运货物的卡车司机们的歇脚之处。院子里停车的数量和热闹的程度显示着乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦经济贸易的凉热。这段时间正是旅馆生意萧条之时,院子里偶尔有几辆卡车出入,平时了无顾客。虽然冷清了一些,但这种无人打扰的安静却正合考古队之意。这里还有一个好处,就是它正好处于谢尔哈拉卡特遗址和德赫坎遗址的中间位置,去两边任何一处都很便利。

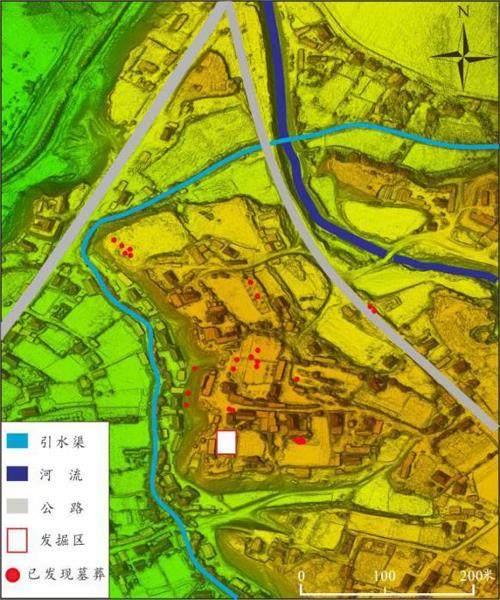

谢尔哈拉卡特墓地在一个较为独立的自然台地上,北邻谢尔哈拉卡特河,西北和西南为现代灌溉引水渠,东南部为自然冲沟。墓地大部被谢尔哈拉卡特村居民住房占压,所以发掘区只能选择位于村落西南部未被房屋占压的耕地上。王建新带领唐云鹏和技工们布下16个5米×5米探方。掀开地表土之后,发现这里地层堆积非常简单,上面是一层黑褐色细砂耕土,厚度不过30厘米层,下面则是黄褐色细砂土。现存遗迹开口均在表土层下,遗迹上部因近现代居民生产生活活动遭到不同程度破坏,保存不甚完整。

谢尔哈拉卡特遗址开工之后,王建新留下几个人继续发掘,其他人员则前往德赫坎遗址。

按照自然地貌,考古队把德赫坎遗址分为五个相对独立的区域。第一区初步勘探确认有 12 座墓葬,考古队布下5米×5米和10米×10米探方各一个,发掘其中的4座墓葬。第二区边缘地带的冲沟断面上发现了一座墓道填充河卵石的偏室墓,考古队布下3米×3米控制方,清理已经暴露的墓葬。第三区初步勘探发现了 3 座墓葬,其中 2 座可以确认为竖穴墓道偏室墓,墓室位于墓道西侧,墓道内填充河卵石,考古隊这次没有实施发掘。第四区发现了数个石构建筑遗存,但形状不甚规整。考古队为探明该类遗存的性质,调查过程中布设 1.5 米×2.5 米控制方对其中一个石构建筑局部进行小规模发掘。在这个区域的南侧靠近沟边的断面上还发现了 1 座竖穴墓道偏室墓,跟前面的墓葬一样,墓道里填充的是河卵石。第五区未被现代耕作活动侵占,地表遗迹保存稍好。从少量可辨识的遗迹来看,这类遗迹外圈均用河卵石构筑,石围边缘相对清晰,中部填充小型卵石。遗迹大致呈带状分布在该台地上,有一定的规律性,应该是墓葬遗存。但由于表层土壤较厚,暂时还无法统计具体数量。

两个考古工地同时开工,王建新邀请四川大学李永宪教授在现场指导,他匆忙返回国内,三月下旬有一系列的国际学术活动正等着他张罗。发掘工作进展得非常顺利,因为一切都是轻车熟路。

这一年李永宪教授已经六十五岁了,头发花白,但他精神矍铄,在工地上忙忙碌碌,走路时脚下都是带风的,干劲不比年轻人差。

有一天,李永宪爬上立梯给一个探方的现场拍照,拍完照下梯子时,最后一档踏空了,摔了下来。大家赶紧围过去扶起他,拍去他身上的尘土,问他有没有摔伤。李永宪站起来,走了走,说:“除了脚踝还有点疼,其他都好着呢,我没事,大家都忙吧。”

过了一夜,唐云鹏听说李永宪的脚踝还是很疼,到他的房间一看,脚腕已经肿胀成了透亮色。他赶忙喊来几个人,把李永宪送往医院。乌尊的医院在市区的另一头,与铁路旅馆相隔4公里左右。到了医院,大夫们听说是考古队的中国专家受伤了,马上安排接诊。拍了透视片查看之后,发现李永宪脚踝部已经骨裂了。一帮大夫围着李永宪,又是上石膏绑绷带,又是兑药打消炎针。等到一切妥当,唐运鹏他们去结算医疗费,却被告知乌兹别克斯坦实行的是全民免费医疗制,不用缴纳任何费用。唐云鹏感到非常过意不去,这位清秀儒雅的博士被乌尊医院里热情周到的大夫们深深感动了,他真心希望留下一笔不多的费用表达感激之情,结果被那帮大夫们吵吵闹闹地回绝了。

李永宪的伤口需要每天打针换药,医院看到他的年纪比较大,行动不便,加之考古队驻地距离医院比较远,于是便专门安排了一名满腮胡须但白白净净的中年大夫上门治疗。每天下午四点左右,这名敬业的大夫穿着白大褂提着药箱,穿过大半个乌尊城来到铁路旅馆为李永宪换药。他一路向熟人打着招呼,说着“我去给中国的考古专家治疗”。对他来讲,为中国专家换药,不仅仅是职责所在,也是他在老婆孩子和朋友们面前炫耀的噱头。就凭这一点,小小的乌尊城里,他已经声名鹊起。所以,既便是某个中午,他和朋友们已经喝得醉意微醺,却也仍然不会忘记按时前往铁路旅馆为中国专家换药。但这却让李永宪心惊胆颤,他一直揪着心,害怕絮絮叨叨不停说话的大夫会扎歪了针。还好,大夫一如清醒的时候那样认真而专业。李永宪后来说,那个可爱的家伙可以做朋友。

到了四月下旬,谢尔哈拉卡特遗址和德赫坎遗址的发掘工作基本结束了,收获颇丰。

经过认真勘探,谢尔哈拉卡特遗址的墓地面积多达5万平方米以上,这是苏尔汉河流域迄今发现的青铜时代之后规模最大的墓地。考古队发掘了其中38座墓葬和15個灰坑,从出土的文物和墓葬形制来看,王建新判断,“谢尔哈拉卡特墓地从青铜时代一直使用到中古世纪,时间长达2000余年”。

谢尔哈拉卡特遗址最重要的收获是发现了23座早期贵霜至贵霜时期的墓葬。其中竖穴墓道偏室墓数量最多,共有14座。墓葬形式与拉巴特墓地为代表的游牧人群墓葬相似。随葬品与同时期的平原农业墓葬相同,也与拉巴特墓地相似。但是,与分布在河谷平原周边的山前和丘陵地带游牧人群墓葬不同的是,谢尔哈拉卡特墓地分布于紧邻河谷平原农业区的河旁阶地上,墓葬形式相似但随葬品较为匮乏,陶器形式相似,但器形普遍偏小且无使用痕迹,具有显著的明器特征,这是典型的农业人群的葬俗。游牧人群的陪葬陶器,一般都是死者生前使用过的日用器皿,他们并不会为了陪葬而专门制作新的器物。

王建新因此推测,“这批墓葬可能属于受游牧文化影响的农业人群,也可能是进入农业区域后在农业人群统治下地位下降的游牧人群遗存”。第二类为竖穴墓道和斜坡墓道的端室墓,共有9座。这些端室墓中,单人葬和多人葬,一次葬和二次葬均有发现。以前发现的这类墓葬均分布在河谷平原地带,有可能是该区域绿洲农业人群的埋葬形式。对比以往考古资料并结合碳 14 测年数据,初步判断这些墓葬的主体年代在公元前2世纪末~公元2世纪期间。这个时间段正好是中亚北巴克特里亚地区大月氏统治下的早期贵霜时期和贵霜帝国时期。王建新认为,“这一时期多种墓葬形式和多种葬式并存,反映了早期贵霜至贵霜帝国时期河谷平原区域多个人群、多元文化的历史,与以拉巴特墓地为代表的游牧人群的墓地内墓葬形式、葬式葬俗等相对单一的文化面貌形成鲜明对比”。

对于乌兹别克斯坦来说,谢尔哈拉卡特墓地的发现,填补了苏尔汉河流域早期铁器时代至贵霜时期大型墓地发现的空白,为建立和完善该地区考古学文化的年代序列具有巨大意义。

考古队在德赫坎遗址发掘的5座墓葬均为竖穴墓道偏室墓,其墓葬形制、葬式葬俗、随葬品组合等与拉巴特、谢尔哈拉卡特等墓地发现的同类墓葬相似。结合偏室墓的墓葬形制、出土文物,以及人骨测年,考古队判断,德赫坎遗址主体年代应在公元前1世纪~公元2世纪,属于早期贵霜至贵霜帝国时期遗存。

考古队还发现,德赫坎遗址上的石构建筑遗存分布较为密集,且都分布在海拔相对较低、靠近河谷水源的台地上。在石构建筑遗存的发掘过程中,发现出土的陶片有使用过的痕迹,王建新初步推测这类低矮的石构建筑遗存为居址。如果真的是石构居址,这跟东天山石人子沟遗址、岳公台遗址发现的石构居址是否有关联呢?这是一个非常有趣而具有重要价值的问题。

然而遗憾的是,因为发掘面积有限,且未出土可判定年代的关键证据,其年代、性质以及与墓地之间的关系则还有待进一步研究确认。就像德赫坎墓地的偏室墓葬,现在不好判断是否是大月氏的文化遗存。因为本次调查和发掘工作并未全面展开,所获得信息非常有限。

有趣的是,德赫坎墓地出土的一把铁短剑的剑柄上有一层红色的漆皮。那个时代,只有中国的楚地才产漆,中国汉代的漆器和铜镜作为最能代表身份的奢侈品,出现在丝绸之路沿线的宫殿和墓葬里,是所有贵族和富商趋之若鹜的昂贵之物。德赫坎遗址出土的这把铁短剑,它的主人也许是为了显示自己的与众不同,而在一个无聊的下午用红色的中国漆涂染他的剑柄。然而这个举动却无意之中记载了北巴克特里亚地区和中国之间的贸易往来,这些漆无论是从丝绸之路直接运来,还是通多印度转手而来,其实都无关紧要。紧要的是,北巴克特里亚地区一直与中国存在着稳定的商业贸易。两千年后,当这柄剑拿在唐云鹏手上的时候,他已经感慨万千。唐云鹏始终觉得,如果以后有机会,德赫坎遗址应该好好发掘一下。

2019年的故事不止这些,也并未就此结束。

6月10日,中共中央办公厅致电中共陕西省委,转达了习近平总书记对西北大学中亚考古队全体成员的亲切问候。

9月10日,庆祝2019年教师节暨全国教育系统先进集体和先进个人表彰大会上,西北大学“中亚考古队”荣获全国教育系统先进集体称号。任萌代表中亚考古队参加了在人民大会堂举行的大会。会后,他与全国受表彰代表一同接受了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的亲切会见。

11月1日,李克强总理率中国政府代表团正式访问乌兹别克斯坦。访问期间,李克强总理亲切会见了在乌企业员工、华侨、华人教师、留学生代表和使馆工作人员,王建新位列其中。李克强总理讲到,乌兹别克斯坦是古代中亚文化的中心地区,历史悠久。他说:“我看到了西北大学考古的老师,你们的工作很重要!西北大学考古学科在国内也是名列前茅的。”王建新没有想到,李克强总理竟然了解西北大学,了解他的团队所做的工作,而且还给予高度的肯定和评价。这让他心中涌起了阵阵暖流,激动万分。

11月上旬,中乌联合考古队再次出征,他们继续沿着苏尔汉河上游东岸进行系统考古调查,发现和确认了提什克特佩、契纳尔特佩、库尔干特佩、卡拉伊尔特佩等包含贵霜时期遗存的遗址。这些遗址均位于苏尔汉河东侧的三级阶地上,沿台地边缘呈等距离链状分布。其中库尔干特佩和契纳尔特佩属于首次发现。

考古队对保存较好的契纳尔特佩进行了测绘、勘探和小规模发掘。契纳尔特佩的拉丁拼写为Chinar-Tepa,里面有含有“中國”的英文名字“China”,这让王建新他们对这个遗址抱有一种特殊的情怀。但其实,“契纳尔”的俄文含义是“梧桐树”的意思。

契纳尔特佩是位于苏尔汉河东岸河旁台地边缘的一座小型城址,初步判断整个遗址区面积约10万平方米。在遗址区内采集了早期贵霜和贵霜时期的钱币以及陶器等文物。从居址采集的土样中浮选出稻米和葡萄种子碳化遗存,经加速质谱测年的年代范围分别在公元前45年至公元85年和公元前85年至公元75年。

更为重要的是在城址南、北两侧的台地上发现两处公共墓地,已探明40余座墓葬。在北侧墓地发掘了一座残存的墓葬。该墓葬仅存墓室底部,四壁用泥砖平铺砌筑,墓室内散乱堆积大量人骨,出土了带有熏烧痕迹的陶片和少量玻璃珠饰。经鉴定墓室内至少埋葬了4个个体,并且人骨残缺不全,均为二次迁入葬。根据墓葬形制和埋葬习俗判断,该墓葬是被破坏的地面式龛室墓,为贵霜人的典型墓葬。采集自该墓葬内人骨标本的测年数据显示的年代范围是公元前20年~公元130年。调查勘探发现,墓地内除已经确认的地面式龛室墓外,还存在地下式的端室墓、竖穴土坑墓等形式的墓葬。

王建新惊喜地讲道,“契纳尔特佩贵霜时期城址和多种类型墓葬的同时发现,在巴克特里亚早期贵霜和贵霜帝国时期考古的历史上尚属首次。这样的发现,为探讨贵霜聚落空间布局、墓葬特征及多元文化面貌提供了更全面的考古资料”。

十年中亚考古,这时候王建新对自己一直孜孜以求的学术问题给出了答案。

他讲道:“根据目前所掌握的考古新资料,并参照东西方古代文献和考古出土文献的记载,可以认为,公元前2世纪后半叶至公元1世纪前半叶,北巴克特里亚地区河谷平原周边的丘陵、山前地带分布的以拉巴特墓地为代表的遗存,在时间、空间和文化特征上,与中国古代文献所记大月氏西迁巴克特里亚地区的历史相合,应该是大月氏留下的考古学文化遗存。”

“同时期北巴克特里亚地区苏尔汉河流域河谷平原地区分布的以卡尔查延、达尔弗津特佩等遗址为代表的农业文化遗存,虽与周边的游牧文化遗存关系密切,但却是经济形态和文化特征完全不同的人群。这类遗存在经济、文化、政治方面都继承了希腊-巴克特里亚的传统。因此,可以认为,这类遗存是大月氏统治下的早期贵霜的考古学文化,贵霜人是希腊-巴克特里亚遗民的一部分,并不是月氏人的分支。其后的贵霜帝国延续的是早期贵霜的文化传统而不是月氏文化,建立贵霜帝国的应该是贵霜人而不是月氏人。”

结合一百余年来的考古资料来看,苏尔汉河流域发现的从早期贵霜至贵霜帝国时期的文化遗存最为丰富,且两个时期文化连续发展的脉络清晰。因此,王建新判断,“苏尔汉河流域是早期贵霜人的主要活动地域”。

至此,大月氏问题、月氏和贵霜关系问题,王建新团队给出了最终的研究结论。这是站在东方的视角研究古代中亚,他们的结论已经向国际学术界的一些主流观点发出了挑战。下一步,王建新说,“要通过多学科的方法和技术手段,完善证据链条,力求使全新的研究结论获得国际学术界的认可”。

开启新征程

當一切都已准备就绪,中亚的考古工作就要全面铺开、多点推动之时,2019年12月19日,全球“新冠肺炎”疫情暴发,无奈之下,现场考古发掘不得不暂时停顿。但他们的研究工作并没有陷入停顿。疫情期间正是一个进行总结的好时机,中亚考古队在王建新的带领下,开始整理近几年来的考古资料,撰写发掘报告和研究论文。

2020年8月21日,王建新被评为陕西省第六届敬业奉献道德模范。2021年2月,王建新和西北大学中亚考古队当选陕西省第七批“三秦楷模”。荣誉接踵而来,但王建新依然把所有的心思都放在学术上,没有什么能够打断或者打乱他对考古研究的痴迷和沉醉。

王建新也没有中断与中亚同行们的联系。在他的组织联络下,2020年12月25日,西北大学与吉尔吉斯斯坦民族大学召开视频工作会议,专题讨论开展丝绸之路考古研究合作事宜。吉尔吉斯斯坦民族大学是吉尔吉斯斯坦顶级的大学,不但创办最早,而且办学实力最强,吉尔吉斯斯坦部长以上的领导人中90%以上都是该校培养的学生。

除了学术联系之外,考古研究工作也一直持续进行。2021年9月,王建新和付巧妹主持的“天山地区古代人类遗传演化研究”项目取得了重大学术成果。

2007年毕业于西北大学文物保护技术专业的付巧妹,是一位1983年出生的江西女孩。她在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所获得硕士学位后,又去德国马克思·普朗克进化人类研究所攻读演化遗传学博士学位,导师是2022年诺贝尔生理学或医学奖得主斯万特·帕博。2016年,付巧妹被《Nature》评为“中国十大科学之星”之一。2020年9月11日,全国科学家座谈会上,坐在习近平总书记对面并发言的那位消瘦的长发女孩正是付巧妹。现在,付巧妹是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、脊椎动物演化与人类起源重点实验室副主任、古DNA实验室主任。

王建新和付巧妹团队从拉巴特墓地、谢尔哈拉卡特墓地和德赫坎墓地的人骨样本中成功捕获测序27例铁器时代(公元前1世纪至公元2世纪)的人类古核基因组。通过对古人类的基因研究发现,铁器时代的拉巴特月氏人群含有更多青铜时代晚期欧亚草原牧民的遗传成分,但也显示出从青铜时代到铁器时代的遗传连续性,说明这一地区并未出现人群更替的现象,完全呈现的是外来人群与本地人群以及他们的文化不断融合的样貌。研究还发现,铁器时代谢尔哈拉卡特古人群与拉巴特古人群的遗传结构相似,具有较近的遗传关系,说明月氏与贵霜人群之间有着密切互动。

2022年5月,“中亚丝绸之路考古合作研究中心”正式成立,这是中国和中亚各国联合成立的开展国际间合作的学术机构。8月,王建新率领丝绸之路考古合作研究中心代表团再次访问乌兹别克斯坦,与乌学术机构开展合作交流。乌文化遗产署第一副署长图尔苏纳利·库齐耶夫希望中方在文化遗产保护,特别是考古遗址保护方面向乌方提供帮助。王建新也认为,我国本世纪以来逐渐形成的、具有中国特色的大遗址保护和大遗址考古的理念和实践,值得与乌方分享,这会成为未来中乌联合考古工作的新方向。中亚考古工作马上就会重启。

时光荏苒,仔细算下来,从王建新开始丝绸之路考古工作到现在,已经过去了22年。20余年里,王建新和自己的团队培养了青年教师8人,培养了硕博士研究生98人。他们传承黄文弼先生丝绸之路考古的学术传统,为中国考古学界保持和延续了这一学科方向,而且开拓了中国考古学的视野,将我国考古学界的目光引向世界。他们在游牧文化考古研究方面走在了世界前列,取得了国际学术话语权。他们不畏艰险进入中亚,开始用东方视角研究丝绸之路,用东方语境讲述丝绸之路的故事,在这一领域为中国争得了一席之地,发出了中国声音,彻底改变了世界丝绸之路研究的学术格局。他们参与世界历史的研究,面对疑难问题,大胆提出自己的观点,挑战所谓的“定论”,展现出中国气派的学术自信和文化自信。他们在丝绸之路上回望中华文化,在文化比较中对中华文化的系统性、优越性,以及强大的塑造力、凝聚力、生命力、组织力和动员力有了更深刻的认识。他们以文化遗产为载体,通过联合考古实现了与中亚各国的人文交流合作,促进了民心相通、文明互鉴,为丝绸之路经济带建设做出了实实在在的贡献。

不仅如此,王建新和团队成员身上所展现的爱国精神、科学精神,以及勇于担当、敢为人先、不畏困难、勤奋上进、坚韧不拔、敦厚包容的个人品质和精神品格,更具有弥足珍贵的榜样力量和教育意义。

有人说王建新就是当代的张骞,他从长安西望丝绸之路,开启了丝绸之路考古的“凿空”之旅。正如西北大学艺术学院和西安美术学院的年轻画家唐萍和孟欣所创作的油画《中亚考古队》中所展现的那样,王建新和考古队员们站在考古工地上迎着落日,向西眺望。

但他又跟张骞不一样,他并没有像张骞那样止步中亚。作为一名战略科学家,王建新的视野早已超越了中亚,他已经将巴基斯坦和阿富汗列入了工作计划,甚至冒着生命危险对巴基斯坦和阿富汗进行了初步的考古调查。更远的将来,王建新给团队所规划的工作蓝图里还包括了土库曼斯坦、伊朗、土耳其,甚至欧洲。他希望中国的考古学科和考古学人能够沿着丝绸之路走向世界。

新征程已经开启,未来丝绸之路考古必定会是中国式的。

(责任编辑:李雪)

海未平 博士,现供职西北大学。