我国污水排放余氯限值规定及监测、控制方法研究进展

2022-12-20洪韫韬杨文源楚文海

洪韫韬,肖 融,杨文源,方 超,楚文海

同济大学环境科学与工程学院,上海 200092

消毒可以灭活病原微生物、防止流行疾病传播,是污水处理过程中的常用工艺,也是保证水环境生物安全性的关键措施[1].由于含氯消毒剂具有价格低廉、生物灭活性强、操作简便、工艺成熟等优点,其在20世纪初就被用于城市供水、生活污水、医疗废水与工业废水的消毒过程中[2].此外,含氯消毒剂在游泳池消毒、水产养殖消毒以及新冠肺炎疫情消杀工作中也得到大量运用,种类包括次氯酸钠、液氯、氯胺、二氧化氯等[3].然而,含氯消毒剂的广泛使用也将增加污水出水的余氯浓度,可能对生态环境造成一定影响.

余氯(residual chlorine)是指在水中投加的含氯消毒剂与微生物、有机物等作用后所残留的有效氯,常用于评价消毒效果.但当消毒后的污水进入环境水体后,超过一定浓度水平的余氯将对生态环境造成危害.当前已有许多研究证实余氯将对水生生物个体、群落结构及水生态系统造成直接危害[4-7].此外,余氯还会与有机物及溴、碘离子等反应生成具有致癌、致畸、致突变“三致”效应的消毒副产物[8-11],也可能引发抗性基因传播等问题,进一步给生态环境造成次生风险[12-13].同时,在新冠肺炎疫情防控期间有研究证实,新冠病毒具有通过污水进行粪口传播的途径[14],结合新型冠状病毒属于包膜病毒,容易被含氯消毒剂快速灭活的特性,新冠肺炎疫情期间我国污水处理中含氯消毒剂的使用量大幅增加[15],各类污水出水中的余氯浓度将增加,余氯问题更加凸显[16-17].

我国已在多项水污染物排放标准中规定余氯排放控制要求,但《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)[18]中仍没有余氯排放限值规定.监测标准中规定的余氯监测方法包括滴定法、分光光度法等,近年来仪器分析法和传感器法也得到迅速发展.常用的余氯控制方法是通过药剂还原或材料吸附还原去除水中余氯,这个过程被称为“脱氯”.我国虽在部分水污染物排放标准中要求采用脱氯工艺来满足排放时的余氯限值规定,但没有颁布具体的脱氯处理技术规范.因此该文主要对比分析我国水污染物排放标准中的余氯限值规定,包括国家和地方的水污染物排放标准,并对余氯监测和控制方法进行总结,旨在为我国未来相关标准的制定和修订提供可参考的建议,并为污水排放受纳水体的生态安全保障提供参考依据.

1 我国污水排放余氯限值规定

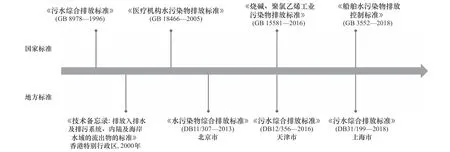

1996年至今,我国在污水综合排放标准(现已被替代)以及多个行业型水污染物排放标准中规定余氯排放限值(见图1).随着我国对污水排放后生态影响的重视程度不断提高,规定余氯排放限值的行业范围逐步扩大,覆盖到更多存在余氯出水排放的行业.

图1 我国包含余氯限值规定的水污染物排放标准颁布时间轴Fig.1 Timeline of the promulgation of China's wastewater dischargestandardscontaining residual chlorine limits

我国于1996年颁布的《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)[19]中仅对采用氯化消毒的医院污水出水中的总余氯进行规定,要求在一级标准下需满足浓度低于0.5 mg/L,目前已被《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466—2005)替代.

之后我国陆续修订颁布各行业的国家水污染物排放标准,行业型排放标准适用于特定行业或者产品污染源的排放控制.2005年颁布的《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466—2005)[20]对于采用含氯消毒剂消毒的医疗机构污水,直接排入地表水体和海域时总余氯限值规定为0.5 mg/L.2016年颁布的《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB 15581—2016)[21]和2018年颁布的《船舶水污染物排放控制标准》(GB 3552—2018)[22]均限制出水口的总余氯(活性氯)上限值(0.5 mg/L).此外,针对我国沿海发电厂常对冷却水加氯灭活微生物和贝类等大型生物,含余氯的冷却水出水直接排入海域中的现状,为保护相关的海域环境安全,在2020年颁布的《海水冷却水排放要求》(GB/T 39361—2020)[23]中规定,企业海水冷却水排放口或岸边竖井总余氯应小于0.1 mg/L.

已有研究显示,城镇污水处理厂经氯消毒后的尾水也是水体中余氯的重要来源.如杨长明等[24]对合肥南淝河的研究表明,南淝河几个大型污水处理厂尾水排口附近水体中余氯明显高于其他采样点;楚文海等[25]在某城镇污水处理厂下游受纳水体的不同距离处进行采样研究,发现余氯在受纳水体中普遍存在.虽然余氯浓度会随着迁移距离的增大而下降,但在排口下游3 000 m处的水样中仍检出0.07 mg/L的余氯,对受纳水体的生态环境安全可能造成一定影响.但我国现行的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)[18]和各省级城镇污水处理厂排放地方标准中并没有余氯限值规定. 从保护受纳水体生态环境安全的角度考虑,建议尽快制定颁布含有余氯限值规定的城镇污水处理厂排放标准.

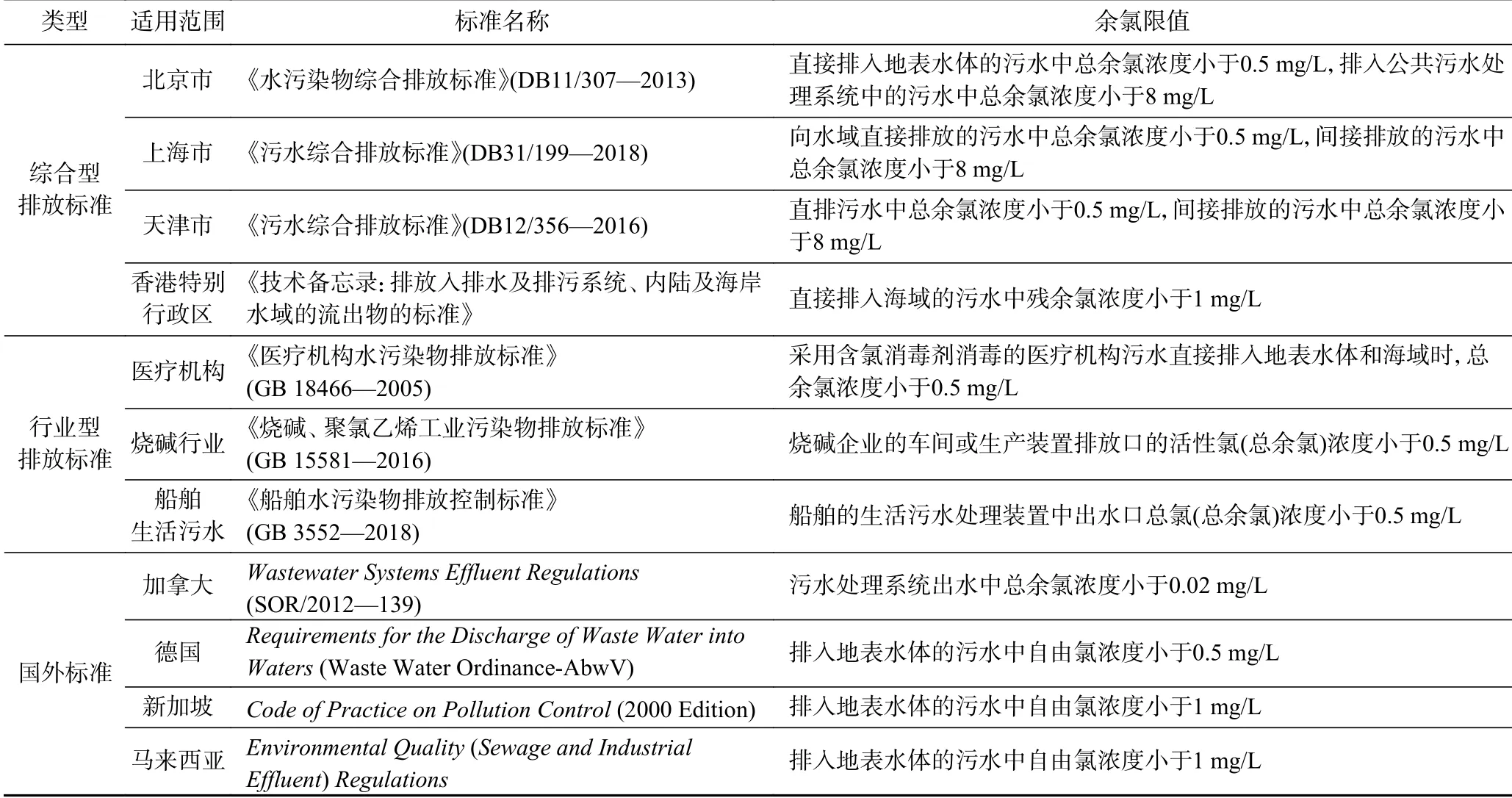

根据《环境保护法》和《水污染防治法》的规定,地方政府可以制定相对于国家排放标准更加严格的地方标准,或对国家排放标准中未作规定的项目进行补充,有地方标准的优先执行地方标准.我国涉及余氯限值规定的地方标准以及特别行政区标准均在适用范围上相对于国家标准有一定扩宽,如2000年我国香港特别行政区颁布的《技术备忘录:排放入排水及排污系统、内陆及海岸水域的流出物的标准》[26]中,对所有直接排入海域的污水残余氯总量规定上限值为1 mg/L,而对于排入污水处理系统以及直接排入内陆水域的污水残余氯总量并没有限值规定.部分省份的污水综合排放标准中进一步将余氯限值规定适用范围扩大到所有直接排放的污水,即指排污单位直接或未经终端公共污水处理系统向环境水体排放的污水.如2013年发布的《北京市水污染物综合排放标准》(DB11/307—2013)[27]中,对直接排入地表水体的污水中的总余氯规定上限值为0.5 mg/L,而对排入公共污水处理系统即间接排放的污水总余氯上限值规定为8 mg/L.在2016年发布的《天津市污水综合排放标准》(DB12/356—2016)[28]和2018年发布的《上海市污水综合排放标准》(DB31/199—2018)[29]中对于直接排放和间接排放的污水余氯限值与北京市标准保持一致.

我国现有的污水排放余氯限值规定在全球范围内属中游水平,其他国家的余氯限值在0.02~1 mg/L范围内.如加拿大在污水系统排放法规(SOR/2012—139)中规定,污水处理系统出水的总余氯浓度不得高于0.02 mg/L[30];德国在综合污水排放标准中规定,排入地表水体的污水自由氯浓度要控制在0.5 mg/L以下[31];新加坡[32]和马来西亚[33]对污水排放中自由氯的限值规定均为1 mg/L.该文涉及的污水排放余氯限值规定见表1.

表1 该文涉及的排放标准中的余氯限值规定Table 1 The residual chlorine limits in dischargestandards involved in thisstudy

在新冠肺炎疫情防控期间,为阻断病毒通过污水进行粪口传播的潜在途径,我国含氯消毒剂的使用量大幅增加,各类污水排放的余氯浓度增加,给生态环境安全带来更严峻的挑战.但我国在强化消毒的同时,并没有忽视余氯对地表水环境可能带来的影响,在多个文件中反复强调要通过相应的监测和控制方法来保证各类污水排放的余氯浓度符合相应标准规定.如中国环境监测总站发布的《新型冠状病毒肺炎疫情防控余氯现场监测指导意见》[34]中要求对医疗污水的出水排放口进行余氯监测,同时还要求监测饮用水源地和重点水环境区域的余氯浓度水平,保证重点水环境不受到余氯影响.《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案》[35]指出,采用含氯消毒剂消毒的医疗机构污水排至地表水体时,应采取脱氯措施,并对相关处理设施排出口和单位污水外排口开展水质监测和评价,以达到《医疗机构水污染物排放标准》规定要求.

1.ERP系统的实际应用较为单一,无法对更深层次的财务问题进行分析处理,其主要特点是重核算、轻管理,没有足够的数据支撑,无法建立大的数据库对应智能算法,失去对未来业务走向的分析和预判,便不能推算出最合适的解决方案。2.软件安全问题也是当前ERP系统引起重视的关键点,虽然ERP软件在内部控制水平显著提升,但依旧无法保证系统绝对安全。并且系统管理员权限过大,暂无相应管控规程,成为企业经营潜在风险。3.从事ERP系统管理的员工知识结构较简单,无法将计算机程序管理与企业财务管理进行有机地结合,缺少对应的复合型人才,难以最大程度发挥ERP系统的管理功能。

2 余氯监测方法研究进展

余氯的监测方法按照原理可分为滴定法、分光光度法、目视比色法、仪器分析法、电化学法、传感器法等.其中滴定法和分光光度法已得到成熟应用并有相应的监测标准,目视比色法则是余氯现场监测常采用的方法.近年来仪器分析法和传感器法得到迅速发展,前者能更准确地测定水中余氯的形态和浓度,后者则为快速准确地获得现场余氯浓度数据提供新的思路.高效准确的余氯监测方法是进行后续的余氯控制以及生态环境保护的基础.

2.1 标准与现场监测方法

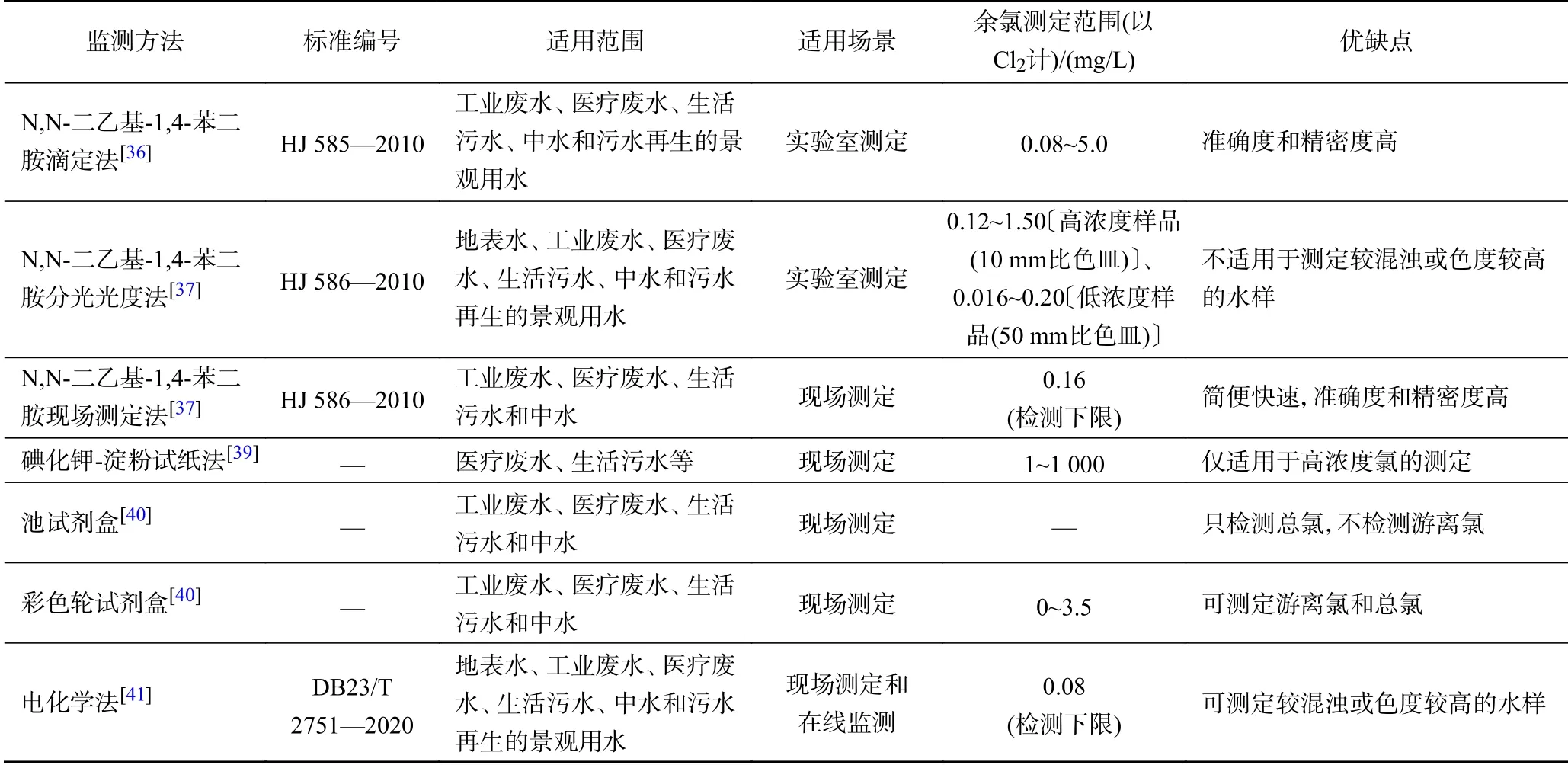

我国现行的余氯监测标准包括《水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法》(HJ 585—2010)[36]和《水质 游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》(HJ 586—2010)[37].方法原理均利用N,N-二乙基-1,4-苯二胺(DPD)和余氯在一定pH下反应生成红色化合物的特性,滴定法采用硫酸亚铁铵标准溶液滴定至红色消失,根据所消耗的溶液体积通过比例关系换算得到水样余氯浓度.分光光度法则是在515 nm波长下测定反应后溶液的吸光度,代入标准曲线中计算得到水样余氯浓度.我国各项水污染物排放标准均采用这两种方法监测余氯,其也是美国、加拿大等国家主要推荐的余氯监测方法[38].

标准HJ 586—2010的规范性附录中规定,采用便携式分光光度计进行水中游离氯和总氯的现场监测[37].现场监测法往往由于准确性存在一定差距而不能被列为排放标准采用的方法,但可作为工作中快速了解大致情况的工具.基于DPD分光光度法的现场监测法也是《新型冠状病毒肺炎疫情防控余氯现场监测指导意见》[34]所建议的方法之一,建议方法还包括目视比色法和电化学法.

目视比色法是一种对余氯进行半定量分析的监测方法,具有分析速度快、操作简单、方便携带等优点,常用于现场快速检测.我国常采用碘化钾-淀粉试纸法,其原理为余氯在酸性条件下与试纸中的碘化钾作用生成一定量的碘,使淀粉变为蓝色,将颜色的深浅与余氯标准比色卡进行比对即可获得大致的余氯浓度范围[39].美国疾病控制与预防中心(CDC)推荐的目视比色法包括池试剂盒、彩色轮试剂盒等[40],池试剂盒的显色原理为邻甲苯胺(OTO)与总氯作用变为黄色,该方法不能测量游离氯,彩色轮试剂盒的显色原理是基于DPD与余氯的反应,可用于测定游离氯或总氯,测定范围为0~3.5 mg/L.

余氯现场监测的电化学法常用余氯分析仪,根据采用的电化学传感器原理可分为恒电压型传感器(裸电极)和隔膜式极谱型传感器(膜电极),裸电极的原理为余氯和电极在溶液中发生氧化还原反应,通过电子移动产生电信号,再对信号进行放大与转换以得到溶液中的余氯浓度.膜电极的原理为电解液和渗透膜将电解池和水样隔开,ClO−可选择性穿透渗透膜,在两个电极之间形成一个固定电位差,将生成的电流强度进行换算得到对应的余氯浓度.

该文涉及的余氯监测方法的适用范围、适用场景、测定范围及优缺点见表2.

表2 该文涉及的余氯监测方法的适用范围、适用场景、测定范围及优缺点Table2 Thescopeof application of residual chlorine monitoring methods,applicablescene,therangeof determination,advantages and disadvantages in this study

2.2 监测方法发展方向

近年来仪器分析技术以及微机电技术的蓬勃发展使得余氯的仪器分析法和传感器法得到更多的运用,传感器法体现出其在实际运用中的巨大潜力.

余氯的仪器分析法包括膜进样质谱法(MIMS)、离子色谱法等.膜进样质谱法(MIMS)[42]可以准确地测定余氯中无机氯胺的含量,通过总氯胺减去无机氯胺来得到平时难以测出的有机氯胺组分的含量[43].由于对仪器设备的要求过高,该方法尚不能大面积的推广,目前仅在实验室条件下进行检测.离子色谱法分析余氯的原理为亚硝酸钠与水中的余氯反应后,亚硝酸根被余氯氧化为一定量的硝酸根,通过离子色谱柱分离和监测硝酸根峰面积的变化,根据其与水中余氯浓度存在的相关关系来计算得出水中余氯的浓度[44-45].

由于余氯在水中较不稳定、易与水中的有机物以及还原性无机物质反应,相较于实验室的检测,通过对余氯进行在线监测可获得更加实际可靠的数据,同时也可降低操作人员的培训要求与工作量.在线监测法主要由各类传感器实现,早在20世纪90年代中期就有学者研究出微型余氯传感器[46],近年来得益于各种新型电极材料的出现与微机电系统技术的迅速发展,各种余氯电化学传感器相继问世,传感器的稳定性和检测范围不断提升[47-48].电化学监测的速度快、操作简单、灵敏度高,为在线监测法的实现提供技术基础.

但目前我国水体污染程度较为复杂,水体包含的物质繁多,许多余氯传感器在复杂的测量条件下受到水体内各种物质的影响,精度、操作性、使用寿命和稳定性等并不十分理想,需要进一步研发和优化传感器.余氯对于荧光性材料的淬灭或激发效果因此得到更多关注,近年来如石墨量子点[49]、氮化碳量子点[50]以及一些新型材料[51]体现出在余氯监测方面良好的效果.这些研究将扩宽余氯传感器的研究范围,推动新型余氯监测仪器的制造,但目前大多数研究仍停留在实验室研究阶段,针对的监测场景多为纯水环境,要开发出适合应用于污水复杂环境的新监测仪器仍任重道远.

3 余氯控制方法研究进展

余氯控制普遍采用末端控制方法,该过程也被称为“脱氯”(Dechlorination),是指在污水排入环境水体之前去除余氯的过程[52],将余氯以及潜在生成的消毒副产物等影响降到最低[53],从而降低出水的毒性[54-55].针对余氯的氧化性较强、稳定性差等特点,常用的脱氯方法包括化学药剂还原法和材料法.

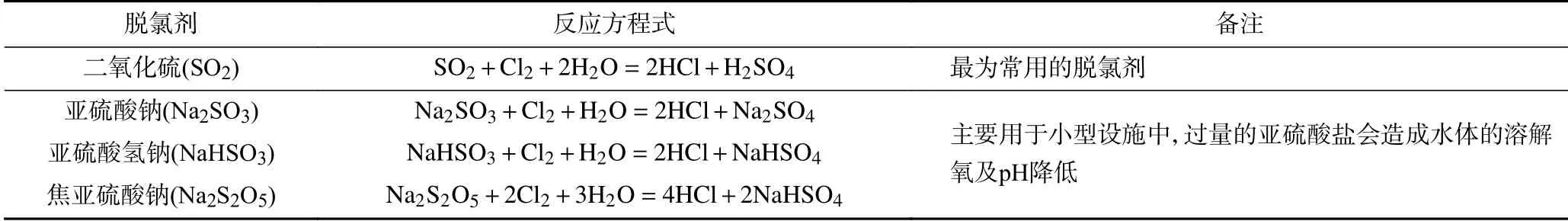

化学药剂还原法通过投加二氧化硫或亚硫酸盐(亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、焦亚硫酸钠)来实现[56-57],二氧化硫或亚硫酸盐溶于水时生成的亚硫酸根与余氯反应起到去除作用,常见化学脱氯剂的比较见表3.美国环境保护局(USEPA)的污水脱氯技术指南中指出,二氧化硫是最为常用的脱氯剂,实际操作中相较于亚硫酸盐更容易控制,但需要更高的设备要求[52],因此一些小型城镇污水处理厂依然会选择采用亚硫酸盐进行脱氯.

表3 常用化学脱氯剂的比较[52]Table3 Comparison of commonly used chemical dechlorinators[52]

在保证脱氯剂与污水充分混合的前提下,脱氯反应在1~5 min内即可迅速反应完全,因此脱氯剂投加量为关键参数[58].根据理论计量关系,0.9 mg/L的二氧化硫消耗1 mg/L的余氯,在实际操作过程中通常采用1∶1的质量比投加.由于过量的亚硫酸根会与污水中的溶解氧(亚硫酸根与氧气的摩尔计量比为2∶1)反应生成硫酸根,将导致出水中的溶解氧以及pH降低,从而造成受纳水体的黑臭问题,因此必须避免脱氯剂的过量投加.在脱氯过程中采取精细的过程控制手段(如前馈调节、反馈调节等)有助于在达到出水标准的同时防止脱氯剂过量投加.

材料法如活性炭脱氯同样能起到高效脱氯的效果,但是价格昂贵,实际操作中只有在需要进行完全脱氯的情况下才会考虑采用活性炭.此外,具有还原性的金属材料也在脱氯过程中得到运用,张寿恺等[59]通过研究KDF55过滤介质(高纯度的铜锌合金)去除余氯的效果和机理,发现其脱氯的机理在于合金形成的原位原电池与余氯发生氧化还原反应,并通过对照试验得出KDF合金的脱氯效果要优于颗粒活性炭(GAC).William等[60]比较了10种还原剂的脱氯效果,结果显示,金属铁可以快速高效地去除余氯.未来的余氯控制方法应向更经济高效、环境友好等方向发展,除了实现余氯的高效控制之外,还应考虑污水排放后可能产生污染的综合控制.

我国部分水污染物排放标准中要求通过脱氯来满足排放的余氯限值规定,新冠肺炎疫情期间出台的指南和建议也反复强调,要采用脱氯工艺来解决强化消毒背景下出水的余氯超标问题.但我国尚没有颁布具体的脱氯处理技术规范,各单位在采用脱氯工艺时缺乏参考依据,也不利于相关部门的监督和管理.

4 结论与建议

a) 《医疗机构水污染物排放标准》规定,采用氯化消毒的医院污水直接排放总余氯浓度应低于0.5 mg/L,北京、上海等地的地方污水综合排放标准中规定直排污水中的总余氯浓度应低于0.5 mg/L.此外,国家推荐性标准《海水冷却水排放要求》(GB/T 39361—2020)中规定,企业海水冷却水排放口或岸边竖井中总余氯浓度应小于0.1 mg/L.但城镇污水处理厂消毒尾水中的余氯至今没有标准限值管控,考虑到消毒尾水的排放是余氯进入水环境的一个重要途径,建议我国在未来相关标准的制定和修订中考虑合理纳入余氯指标,通过限值规定降低其对生态环境的影响.

b)余氯的监测方法主要包括滴定法、分光光度法、目视比色法、仪器分析法、电化学法、传感器法等,其中N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法和分光光度法已有相应的监测方法标准.而随着仪器分析技术和电化学技术等的进步,基于各类传感器的监测方法迅速发展,为余氯的现场快速准确测定提供新的选择.然而污水复杂的水质条件对监测方法的准确度、精密度等方面提出更高的要求,未来还需要进一步对监测方法进行研究和优化,以满足在复杂情况下准确监测的要求.

c)余氯的控制方法包括以二氧化硫和亚硫酸盐为还原剂的化学还原法以及使用活性炭、还原性金属的材料法等.考虑到各种控制方法的成本和次生风险问题,未来还需要继续开发更经济高效、环境友好的余氯控制方法,并进一步实现污水排放后可能产生污染的综合控制.但我国尚没有颁布具体的脱氯处理技术规范,出台相应的标准可为实施脱氯控制提供参考依据.