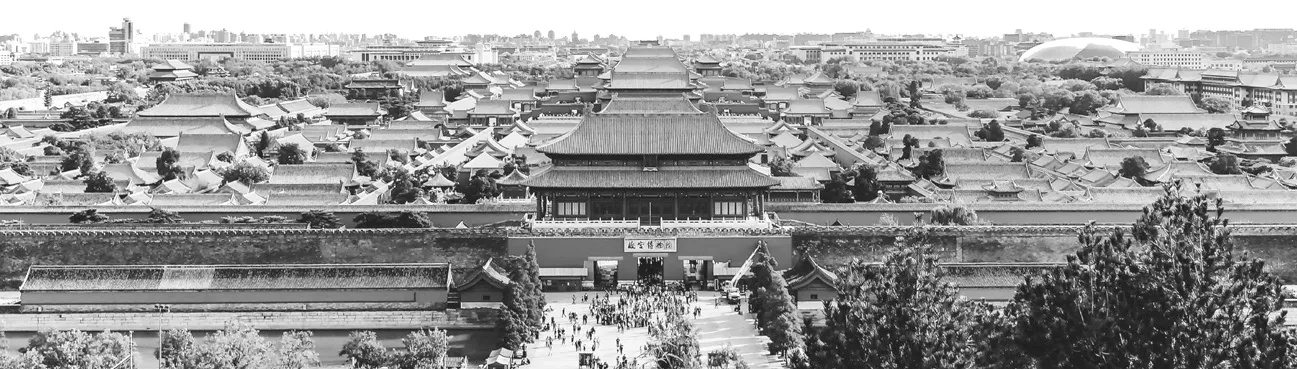

紫禁城营建之路

2022-12-20◎高希

◎ 高 希

西方古谚有云:“罗马非一日建成。”北京紫禁城的营建,同样旷日持久。与中国古代其他著名宫殿相比,秦之阿房宫兴建三年有余已初具规模,汉之未央宫动工两年即基本建成,唐之大明宫经贞观初修与龙朔改建,两次营建各不足一年。而北京紫禁城,自永乐四年(1406)闰七月诏建,至永乐十八年(1420)十二月工成,前后竟达十四年半,营造时间远超历代宫殿工程,如此漫长的时间内,究竟都发生了什么?

营建的缘起

北京紫禁城的诞生,既在因缘际会之下,更是历史发展 使然。

明朝国都初在南京,洪武三十一年(1398)明太祖朱元璋去世后,皇太孙朱允炆即位,为巩固皇权,开始针对同姓藩王开展大规模削藩运动。致使周、代、岷、湘、齐五王先后被废,其中湘王自焚身亡。燕王朱棣物伤其类,于是从封地北平起兵,发动“靖难之役”,历时三年攻克南京,终登帝位,成为明朝第三位皇帝。朱棣登极后,改元永乐,并依崇升肇迹之地的传统,定北平为北京,同时谋划迁都。之所以将首都从南京迁往北京,是出于对政治、军事等诸多因素的考量,总的来讲是看中了北京作为北方重镇的军事优势、作为藩王故地的政治优势,以及作为元朝旧都的城市建设发展优势。北京紫禁城的营建,即是浩大迁都工程的核心部分。

自北平升格为北京后,先设立了北京行部、北京留守行后军都督府等军政机构,并将北京及周边的六十一个军卫共三十余万士卒划归行后军都督府。之后陆续迁浙江等九省及南直隶十州府的富户以充实北京,又自山西移来平民一万户。军卫、民户的大规模调配,为建宫、迁都创造了先决条件,但紫禁城的正式营造,还需要一个恰当的契机。

永乐四年(1406)闰七月初五日,靖难功臣、永乐帝的爱将淇国公丘福率文武群臣赴朝堂请愿,议建北京宫殿。众人提出的理由是,兴建宫殿以备皇帝巡幸。诚然,朱棣生于元末乱世,幼时随父辗转,十七岁暂居中都凤阳三年有余,二十一岁远赴北平就藩,三十一岁起北征蒙古,备边北平,筑城大同,并数次回南京朝见,已行巡南北各地,习惯了戎马奔波。而此时朱棣称帝已有四年,期间尚未回过自己居住时间最久的北京。那么,在北京新建宫殿以迎接皇帝赴龙兴之地巡幸,是再合理不过的事由了。永乐帝也乐见其成,于是颁旨“诏建北京宫殿”。

明成祖朱棣

工程的筹备

此时的明朝对于兴修宫殿已然驾轻就熟。朱元璋早在称帝前,就于南京钟山之阳修建了吴王宫,即后来南京皇宫的前身;洪武二年(1369)起,又在中都凤阳修建宫殿,后废弃;洪武九年(1377),改在南京正式营建皇宫。有了上述模本作为参考,北京宫殿的营建更显水到渠成。

工程的筹备工作有条不紊、精益求精。宫殿所用木材,由工部尚书宋礼、右侍郎师逵、户部左侍郎古朴、右副都御使刘观、右佥都御史仲成分别赴四川、湖广、江西、浙江、山西五省,督军民采办,其中以四川的神木、大木作为宫殿梁柱的建筑材料而最受重视。砖瓦石材,则由泰宁侯陈珪、北京行部侍郎张思恭督军匠在北京、山东临清、南直隶苏州等地施造。

工程所需人员,又分为工匠、军士和民丁几类。工匠是由工部在全国拣选;军士和民丁则以河南、山东、山西、陕西、中都及南北二京的都司卫所和布政司来承担。选出的人员将于第二年五月起轮流赴北京服役,每半年轮一班。

北京宫殿的筹工备料,涉及地区之广、投入人力之多,可谓空前绝后,远超中都和南京的同类皇家工程。为使军民工匠减少顾虑、稳定人心,朝廷提供了许多保障措施。首先,特令减免工程人员的一切其他劳役和课税,并发放粮饷—每人每月给米五斗,换算成今日重量近百斤,一人之粮可供养四五口之家。其次,增强北京地方治安,命北京兵马指挥司开展夜巡,提升安全等级与南京相同。此外,钦差户部尚书夏原吉自南京往返北京,巡视沿途运木、烧砖等一应事宜,严查官员偷工减料、克扣粮饷和欺压军匠的行为。

北京宫殿工程的筹备工作,就这样如火如荼又秩序井然地进行着。直到永乐十四年(1416)十一月十五日,永乐帝再次颁诏,开始集中营建北京宫殿。如此算来,从开始筹备到集中营建,期间竟有长达十年的时间。是什么样的工程需要足足筹备十年才肯动工呢?

消失的十年

永乐五年(1407)七月,也就是北京宫殿工程刚刚启动一年时,皇后徐氏去世。徐皇后是明初名将中山王徐达的长女,自幼聪颖仁厚,由太祖朱元璋亲自赐婚于朱棣,封燕王妃。靖难之役时,徐氏镇守北平参与军务,使朱棣无后顾之忧。至册立为皇后,常建言皇帝与民休息、珍惜人才,主理后宫也颇有贤德。永乐帝为痛失皇后而恸哭,辍朝三日以示哀悼。此后,皇后陵寝的营建被提上日程,且优先于宫殿的修造。经过一年多时间的多地勘察、精心选址,陵寝被定在北京昌平黄土山—皇后陵选在北京而不在南京,这也昭示了皇帝迁都北京的决心。

明成祖皇后徐氏

永乐七年(1409)初,永乐帝即位后首次巡幸北京,亲赴陵址查勘,并赐山名为天寿山。当年五月起,集中营建山陵,直到永乐十一年(1413)二月工成,赐名长陵,皇后入葬。长陵不单是皇后陵,也是永乐帝为自己准备的万年吉壤,同时还是明朝此后历代皇帝的陵墓 所在。

可见,诏建北京宫殿后的六年多时间里,有一年多用来筹工备料,一年多进行勘定陵址,近四年集中建造皇陵,原本计划的宫殿工程也不得不延迟动工了。

延迟动工的另一原因是皇帝频繁的巡行与北征。永乐七年(1409)至十四年(1416)的八年间,皇帝两度往返于南北二京,又有丘福北伐和永乐帝两次亲征,每次率军士、民丁十万乃至数十万不等,携粮数十万石。这都消耗了大量的人力、财力与时间,使开展大型工程捉襟见肘。这期间的工程只有保障军事安全与维持政务民生的基础建设,如永乐八年(1410)、十三年(1415)维修北京城池以备防务,永乐九年(1411)重开会通河以供运兵运粮,永乐十四年(1416)营建西宫作为皇帝视朝之所。西宫位于今北海范围内,原为朱棣的燕王府旧宫,此次仅为“撤而新之”的翻新改建,数月而成,可见工程规模并不大。

长陵祾恩殿

辉煌的杰作

“所有前此的曲折迂回,不过是他的准备。”至永乐十四年(1416)十一月,重要军政事务告一段落,其他先导建设业已完工,此时的北京“河道疏通,漕运日广,商贾辐辏,财货充盈,良才巨木,已及集京师,天下军民,乐于趋事”。见时机已成,永乐帝复诏群臣,营建北京宫殿。

经十年蓄势待发,北京宫殿的营建一经开动便势如破竹。来年二月,运河甫一化冻,便由平江伯陈瑄任总兵官,率领官军沿运河增运粮食、大木至北京支援建设。三月,永乐帝再巡北京,亲赴工程现场。六月,大工始兴,一气呵成,至永乐十八年(1420)十二月,北京宫殿全部建造完成。

紫禁城的营建不但耗时长,工程难度也极大。如仅举一例的话,当属今保和殿后的一块云龙石雕。它是故宫现存最大的一块御路石,长16.57米,宽3.07米,厚1.7米,重200余吨。石料出自北京房山大石窝,距紫禁城八十公里。

保和殿后的云龙石雕

明宫城图

如此庞大沉重的石料是如何运来的呢?据明代宫廷建筑工程专家贺盛瑞在《冬宫纪事》中记载,需先将石料放在名为“旱船”的运载工具上,再沿途每隔五百米打一口水井,从中取水“以浇旱船”。据推测,当为寒冬时节以井水泼地形成冰道,再用民夫、骡马拖拽而行,就像纤夫拉船一样。仅三大殿御路石的运输,就动用了两万名民夫,历时二十八天才运到紫禁城中,耗银十一万两,整个紫禁城的耗费也可从中略见一斑。

据统计,北京宫殿的营造共动用工匠十万八千人,佐工民夫超一百万人。紫禁城加上同期建设的北京坛庙、皇太孙宫、十王府邸等皇家建筑,共建成宫殿八千三百五十间。建成之后的紫禁城,“宫殿门阙规制悉如南京,而高敞壮丽过之”。永乐阁臣金幼孜在《皇都大一统赋》中盛赞道:“豁千门之云矗,敞万户之辐凑,至若丹阙,巍巍飞观,凌空觚棱!”十余年倾全国之物力,集广大劳动人民之智慧,可谓功不唐捐,为后世留下了这座辉煌灿烂的文化遗产—北京紫禁城。