钢管混凝土轨枕抗弯试验研究

2022-12-19李启航

李启航

(1.中铁第四勘察设计院集团有限公司,湖北 武汉 430063;2.铁路轨道安全服役湖北省重点实验室,湖北 武汉 430063)

0 引言

双块式无砟轨道是国内外高速铁路应用最广泛的无砟轨道结构形式之一,其专利技术为国外公司所有。为研发具有自主知识产权的新型双块式轨枕,我国研究、开发了采用多根钢管混凝土构件连接两端的混凝土轨枕块,形成了一种新型的双块式轨枕[1]。

针对混凝土轨枕的研究,吴军对双块式轨枕的吊装堆放过程进行了受力分析[2]。张岷检算、分析、论证了新型连块式轨枕的承载、抗变形能力[3]。林红松等人对重载铁路混凝土轨枕开展了承载能力及试验研究[4]。

钢管混凝土(CFT)轨枕作为一种新型混凝土轨枕结构,既有钢筋混凝土结构,又包含了钢管混凝土连接构件[5]。针对混凝土轨枕的研究,包括理论计算分析、承载能力和疲劳试验。针对钢管混凝土结构的研究包括抗弯性能、压弯性能、弯扭复合性能等:抗弯性能是确保轨枕生产、吊装、施工过程中抵抗变形的关键指标。为清晰、明确地掌握钢管混凝土轨枕的力学性能,本文针对钢管混凝土轨枕开展抗弯性能力学性能试验研究,并与使用广泛的SK-2 型双块式轨枕进行对比。

1 试验方案

1.1 轨枕方案

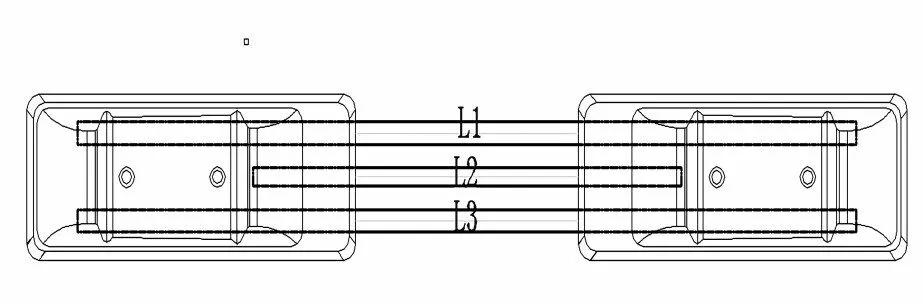

无论是采用桁架钢筋连接的SK-2 型双块式轨枕,还是CFT 轨枕,均要求其具有较高的抗弯刚度。为了与原有的SK-2 型双块式轨枕进行力学性能对比,验证采用钢管混凝土结构的力学性能,设计了由2根和3 根钢管混凝土构件连接的CFT 轨枕方案,如图1、图2 所示。

将采用2 根钢管混凝土构件连接的CFT 轨枕分为方案A、B(见图1)。方案A 采用2 根外径42mm、壁厚3mm、长度2000mm 的钢管混凝土构件连接轨枕。方案B 采用2 根外径33mm、壁厚3mm、长度2000mm的钢管混凝土构件连接轨枕。钢管之间间距为160mm,钢管材质、钢管内灌注的材料以及轨枕的其他设计均相同。

图1 A、B 组设计方案

将采用3 根钢管混凝土构件连接的CFT 轨枕分为方案C、D(见图2)。方案C 采用3 根外径42mm、壁厚3mm 的钢管混凝土构件连接轨枕,底部2 根钢管混凝土构件长度为2000mm,顶部长度为1100mm。方案D 采用底部2 根钢管混凝土构件外径为33mm、长度为2000mm,顶部采用1 根外径42mm、长度1100mm、壁厚均为3mm 的钢管混凝土构件连接轨枕。钢管之间间距为160mm,顶部钢管与下方2 根钢管之间的高度均为90mm,钢管材质、钢管内灌注材料以及轨枕其他尺寸设计均相同。

图2 C、D 组设计方案

1.2 试验步骤

抗弯试验采用轨枕专用试验平台进行,试验平台通过支承两端轨枕块底部,在轨枕中部施加垂向荷载,可同时测量、记录荷载大小和轨枕弯曲变形的大小。抗弯试验过程如下:

测量并标记轨枕中点,作为垂向弯曲荷载施加点,测量并标记两个混凝土轨枕块中心线,作为支承点;

将轨枕架设在抗弯试验平台上,垂向加载头调整至与轨枕中点接触,将下部2 个支承点调整至轨枕块中心线正下方,形成3 点支承抗弯试验。

启动试验机,在轨枕中点施加集中荷载,加载速率为2mm/min,记录加载过程中轨枕中部的挠度和集中荷载的大小,并观察轨枕块的开裂情况。

2 试验结果分析

2.1 CFT 轨枕抗弯性能

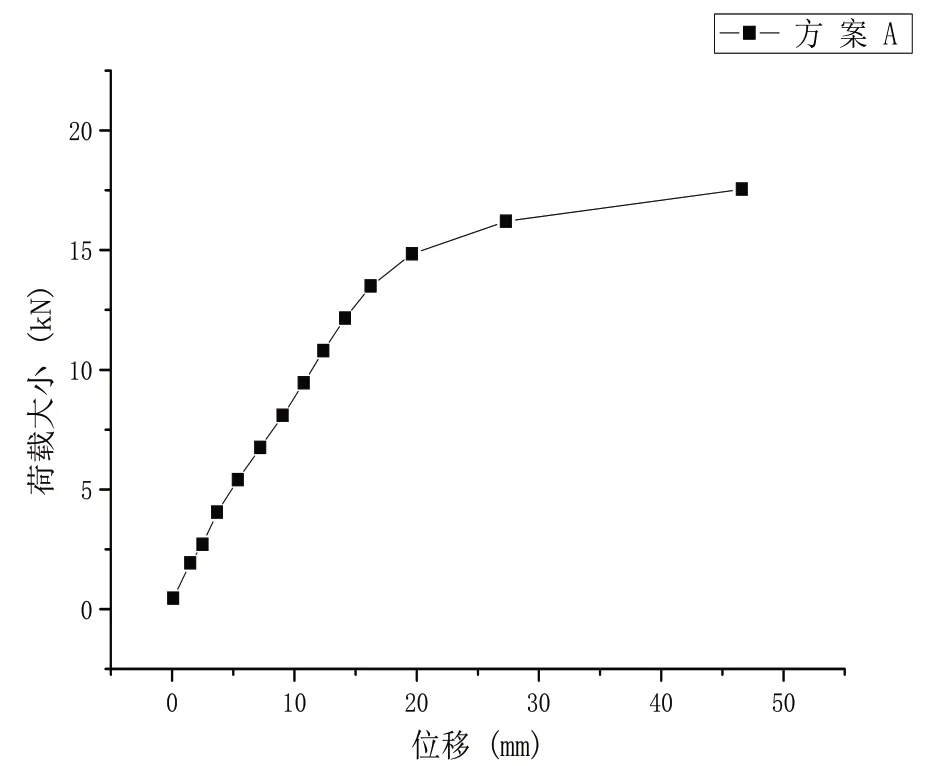

方案A 的CFT 轨枕抗弯性能试验,其典型曲线如图3 所示。可见,当荷载较小时,轨枕中点钢管混凝土结构的挠曲位移随荷载增加而增大,当荷载小于14.0KN 时,荷载与位移之间具有较强的线性关系,并呈直线上升趋势,表明此时钢管混凝土构件处于弹性变形阶段;当荷载大于14.0kN 时,曲线上升会变缓慢,荷载增加速率小于挠曲变形速率,此时构件进入弹塑性阶段;当荷载超过17.0kN 时,随着挠曲变形的增加,荷载仍可保持缓慢上升的趋势。

图3 方案A CFT 轨枕抗弯试验曲线

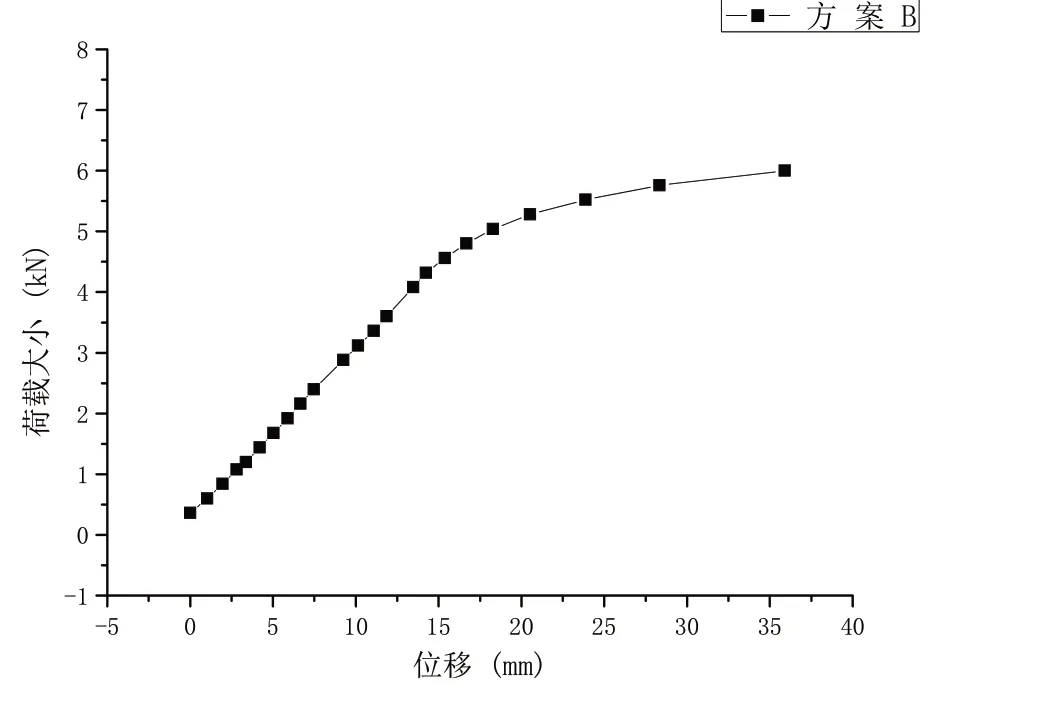

方案B 的CFT 轨枕抗弯性能试验,其典型曲线如图4 所示。当荷载小于5.0kN 时,荷载与位移之间具有较强的线性关系,表明此时钢管混凝土构件处于弹性变形阶段;当荷载大于5.0kN 时,曲线上升会变缓慢,荷载增加速率小于挠曲变形速率,此时构件进入弹塑性阶段;当荷载超过6.0kN 时,随着挠曲变形的增加,荷载仍可保持缓慢上升的趋势。

图4 方案B CFT 轨枕抗弯试验曲线

方案C 的CFT 轨枕抗弯性能试验,其典型曲线如图5 所示。当荷载小于21.0kN 时,荷载与位移之间具有较强的线性关系,表明此时钢管混凝土构件处于弹性变形阶段;当荷载大于21.0kN 时,曲线上升会变缓慢,荷载增加速率小于挠曲变形速率,此时构件进入弹塑性阶段;当荷载超过25.0kN 时,随着挠曲变形的增加,荷载仍可保持缓慢上升的趋势。

图5 方案C CFT 轨枕抗弯试验曲线

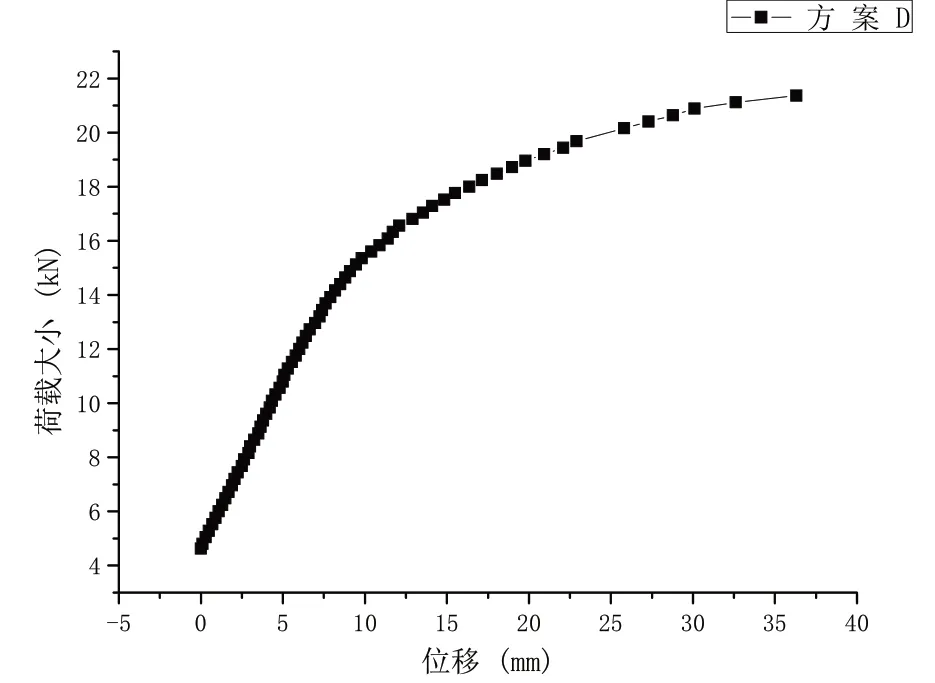

方案D 的CFT 轨枕抗弯性能试验,其典型曲线如图6 所示。当荷载小于16.0kN 时,荷载与位移之间具有较强的线性关系,表明此时钢管混凝土构件处于弹性变形阶段;当荷载大于16.0kN 时,曲线上升会变缓慢,荷载增加速率小于挠曲变形速率,此时构件进入弹塑性阶段;当荷载超过20.0kN 时,随着挠曲变形的增加,荷载仍可保持缓慢上升的趋势。

图6 方案D CFT 轨枕抗弯试验曲线

2.2 SK-2 轨枕抗弯性能

SK-2 轨枕抗弯试验曲线如图7 所示。可见,当荷载较小时,轨枕中间位置桁架钢筋的挠曲位移随荷载增加而增大,当荷载低于15.0kN 时,荷载与位移之间具有较强的线性关系,呈直线上升趋势,表明此时钢筋桁架处于弹性变形阶段;当荷载大于15.0kN 时,曲线上升会变缓慢,荷载增加速率小于挠曲变形速率,此时桁架钢筋出现塑性变形;当荷载超过19.0kN 时,随着挠曲变形的增加,荷载逐渐降低。

图7 SK-2 轨枕抗弯试验曲线

2.3 轨枕抗弯性能对比分析

CFT 轨枕及SK-2 型双块式轨枕抗弯性能试验,以弹性阶段终点作为轨枕抗弯性能所承受的最大荷载。方案A 轨枕承受最大荷载为14.0kN,方案B 轨枕承受最大荷载为5.0kN,方案C 轨枕承受最大荷载为21.0kN,方案D 轨枕承受最大荷载为16.0kN,SK-2轨枕所能承受的最大荷载为15.0kN。

方案A、D 与SK-2 型轨枕抗弯性能基本相当,方案B 弱于SK-2 型轨枕,方案C 的抗弯性能大于SK-2型轨枕。钢材用量方面,方案A 为11.5kg、方案B 为8.9kg、方案C 为14.7kg、方案D 为12.1kg、SK-2 型为17.3kg。由此可见,四种方案钢材用量均小于SK-2型轨枕。综合考虑抗弯性能和材料用量,A 为最优方案。

3 结论

本文通过对钢管混凝土轨枕、SK-2 型双块式轨枕抗弯性能进行对比试验研究,得出以下结论:

其一,钢管混凝土轨枕方案A、B、C、D 均满足承载能力要求,采用2 根外径42mm 的钢管混凝土构件的方案A,抗弯性能满足使用要求,材料用量方面更优,为优选方案。

其二,钢管混凝土轨枕抗弯性能达到轨枕所能承受的最大荷载后,可继续保持缓慢上升,从而发挥钢管混凝土的延性特点;SK-2 轨枕抗弯性能具有直线上升、上升变缓、逐渐下降三个阶段,弹性变形阶段抗弯性能较强,一旦发生塑性变形,抗弯性能会迅速下降。