郭沫若流亡时期论学书札三考*

2022-12-19李红薇

李红薇

(中国社会科学院 郭沫若纪念馆,北京 100004)

大革命失败后,因遭南京国民政府通缉,郭沫若被迫东渡日本,开启了海外十年的学术生涯。为寻求研究古史的第一手资料,开始探索甲骨金文的奥秘,逐渐由诗人郭沫若向学者郭沫若转型,革命事业也由血雨腥风的国内战场变为书斋中的探索求真。

流亡十年的史料、史实为人们所知者较少,且其中尚存在一些疏误。①蔡震:《郭沫若流亡日本期间若干史料、史事的考辨》,《郭沫若学刊》2004年第4期,第70-76页。纵览作者生平,集中的几批论学书札应是这十年中最富特色的文献史料,如与容庚往还书信现存七十余封,涉及学界动态、治学理念、释字观点、铭文解读等多个方面,对近现代学术史研究具有重要意义;又如致文求堂主人田中庆太郎及其次子田中震二的近百封书函中涉及多部著作的选题、编撰、出版等事宜,为研究其著作的成书过程提供诸多历史细节。然而由于这些手札内容涉及考古学、历史学、古文字学等专业性较强的领域,整理难度大,刊布的书信中有不少在排定时间上存在错误,但已为学界做不疑之用,这对相关研究造成了一定的迷惑和阻碍,有必要加以辨析订正。

有鉴于此,本文检出郭沫若致田中庆太郎、容庚致郭沫若、郭沫若致于省吾的三封函札,勾稽相关史料,综合排比、重新解读信文,一一考辨其写作时间,以纠《郭沫若致文求堂书简》《郭沫若致容庚书简》《郭沫若书信集》《郭沫若年谱长编》等相关成果之谬。

(一)

《郭沫若致文求堂书简》第31号:

拜启:奉上《厚子壶》照片及拓墨二页,烦请先摄影,因已与北平唐兰先生约定以此交换一物。日前请摄影之《陈侯午镈铭》(《攈古》拓片之内)如摄讫,请赐下。商承祚先生著《殷契佚存》出版否?急需一部,拜托。即上

田中救堂先生侍史

郭沫若 顿首

九月二日

《殷虚书契续编》三卷24页之大龟,亦请摄影,小生藏本已剪裁并合。①马良春、伊藤虎丸编:《郭沫若致文求堂书简》,北京:文物出版社,1997年,第258页。

信末署“9月2日”,整理者断为1932年。“田中救堂先生侍史”即文求堂书店主人田中庆太郎。郭沫若在日期间的九部学术专著均由文求堂刊行,因手头书籍有限,故经常写信请田中父子帮忙代查、摄影、复制、抄录资料。商承祚《殷契佚存》出版于1933年10月,②商承祚自序写于1933年10月。见商承祚:《殷契佚存》,1933年影印版。仅凭询问《佚存》是否已出版难以断定信文具体写于哪一年。但可以明确的是,追记中提到的《殷虚书契续编》出版于1933年9月,③《甲骨年表》记作“1933年9月”。书前罗振玉自序落款“癸酉仲春”即1933年农历2月。《燕京学报》第14期“二十二年(七月至十二月)国内学术界消息:(乙)出版界消息”刊布了《殷虚书契续编》出版的消息,但未记月份。另1933年7月24日郭沫若致书田中“……印税并无急需,拟提出一部分为购买《殷虚书契续编》之用”。综上,《甲骨年表》将《续编》的出版时间记作1933年9月,当距史实不远。参董作宾,胡厚宣:《甲骨年表》,上海:商务印书馆,1937年。而1932年9月2日该书既未印成,郭沫若恐不得见。

“《殷虚书契续编》三卷24页之大龟”即《卜辞通纂》所录“岩间大龟”,④郭沫若:《卜辞通纂》,东京:文求堂书店,1933年,别录二第1页。系岩间德也旧藏的一版龟腹甲。郭沫若在《通纂》中最早刊布了该版甲骨照片,正确指出大龟原版应剔除3片窜入的碎片、调整1片位置。阅读《殷虚书契续编》(下简称“《续编》”)时注意到了书中拓本错杂不堪,嗣后撰写《古代铭刻汇考·断片缀合八例》公开指出《续编》图版错误,再次申明自己对岩间大龟的拼合意见,以期提醒学界留心,⑤郭沫若:《古代铭刻汇考》,东京:文求堂书店,1933年,第13页,第24-25页。文中不仅转录了《续编》原片,还列出了调整缀合后的复原图,本信所云“《殷虚书契续编》三卷24页之大龟,亦请摄影,小生藏本已剪裁并合”即指此事。也就是说,写这封信时郭沫若自藏《续编》三卷24页岩间大龟的图版已遭剪裁合并,故延请田中摄影《续编》原片,以便用于《古代铭刻汇考》的编撰。

“《厚子壶》照片及拓墨二页,烦请先摄影,因已与北平唐兰先生约定以此交换一物。”厚子壶即嗣子壶,出土于洛阳金村,郭沫若曾撰文考释壶铭,收入《古代铭刻汇考·金文续考·嗣子壶》。据该文记述可知,嗣子壶刚从金村古墓流出不久后,郭沫若便从怀履光处得到了器铭图像。⑥《古代铭刻汇考·嗣子壶》:“右壶照片及拓墨承开封圣公会怀履光主教寄赠”,见郭沫若:《古代铭刻汇考》,东京:文求堂书店,1933年,第29-36页。此时请田中帮忙拍摄嗣子壶照片,是为了与唐兰交换另一物的资料。所谓“一物”具体为何虽难遽定,但也有蛛丝可寻,如这个阶段郭沫若正在编撰的《古代铭刻汇考》集录了多篇考释文章,其中國簋、公克敦、宰丰骨三器拓片均来自唐兰影赠。

综上几点,《郭沫若致文求堂书简》31号信当移置1933年,排于第100号与101号函札之间。

(二)

《郭沫若致容庚书简》载“容庚致郭沫若部分书信”中有一纸短札:

顷打电话与孟贞,他对于大著极所欢迎,惟此时款项支绌万分,无从支付,嘱道歉意。弟此行于铜器一无所得,盖集中于平沪两地矣。庚⑧广东省博物馆编:《郭沫若致容庚书简》,北京:文物出版社,2009年,第12页。

无上款,亦未署日期,系附随某信邮寄。整理者另有释文,并将其附在容庚致郭沫若的第六函信后,⑨见《致郭沫若书》,收入容庚著,曾宪通编:《容庚杂著集》,上海:中西书局,2014年,第402-416页。第六函署“三月廿八日”,即1931年3月28日。整理者排定有误,当移置第七函后。

“孟贞”即傅斯年,“大著”指郭沫若《两周金文辞通纂》。⑩后改名为《两周金文辞大系》,1932年1月由日本文求堂书店出版。1931年4月19日郭沫若曾致书容庚,请其代为询问傅斯年是否有意出版正在撰写的新书《两周金文辞通纂》,但希望能预支版税。短札“他对于大著极所欢迎,惟此时款项支绌万分,无从支付,嘱道歉意”正是傅斯年就此事的回复,因此至少当写于4月19日之后方才合理。

值得注意的是,1931年5月19日容庚致信郭沫若(即第七函)亦提及此事,“兄售稿事,俟与孟贞一商再复。此时事集尚未进城”,从内容上判断,是时容庚尚未见到傅斯年。准此可知,短札至少晚于5月19日。

“此行”指1931年4月3日至5月13日期间容庚与顾颉刚等一行人到河南、山东的调研。①容庚著,夏和顺整理:《容庚北平日记》,北京:中华书局,2019年,第236页。容庚在短札中除了转告傅斯年就出版一事的回复外,还告之“此行于铜器一无所得”,应是4月19日郭沫若致容庚“齐、豫之游,想多收获”的回应。

相关数函当衔接如下:

1931年3月28日容庚致郭沫若(第六函)“弟下月四日与顾颉刚往河南、山东调查古造像画像,得一月方归”。

1931年4月19日郭沫若致容庚“三月廿八日手示(按:即容庚致郭沫若第六函)奉悉。齐、豫之游,想多收获。小臣簋铭如嘱成考释一篇呈政。原拓及鱼匕铭又前承假新郑二记并璧赵。……曩岁兄曾言孟贞有印弟《甲骨文释》意,今欲将近著《两周金文辞通纂》相浼,署名用鼎堂,愿能预支版税日币四、五百圆,望兄便为提及。该著大体已就,仅余索引表未成。如前方能同意,弟当即走东京制成之也”。

1931年5月19日容庚致郭沫若(第七函)“十三日由济归来,奉手书及《小臣簋盖铭考释》及各书籍均收(鱼匕弟不通其读,希示)。从盨拓本较《周金文存》本清晰,寄呈校正……兄售稿事,俟与孟贞一商再复。此时事集尚未进城”。

短札“顷打电话与孟贞,他对于大著极所欢迎,惟此时款项支绌万分,无从支付,嘱道歉意。弟此行于铜器一无所得,盖集中于平沪两地矣”。

综合内容及写作时间可以断定,此纸短札写于1931年5月19日后不久,应是附随第七函一并寄出的。

(三)

于省吾《忆郭老》披露2封郭沫若来函,第2函:

省吾先生惠鉴:

大札及古器影片一纸均奉到。感谢感谢。穆公鼎铭足为穆乃生号之一证。公地处能见到否?第四行中三四字惜不明,拓片或器本身当较明晰,望能见告。附胸像影片一张,乞惠存。专复即颂著安

弟郭沫若 再拜

十二月二十四日

原文附件二刊布郭老手迹,注释作“附二:一九三四年十二月二十四日郭沫若同志的信件原文……”,即该函写作年份被认定为1934年,《郭沫若书信集》②黄淳浩编:《郭沫若书信集》上册,北京:中国社会科学院出版社,1992年,第397页。《郭沫若年谱长编》③林甘泉、蔡震主编:《郭沫若年谱长编:1892-1978年》第一卷,北京:中国社会科学出版社,2017年,第547页。等从之。

信中提到一张“胸像影片”,于省吾回忆“郭老当时赠我的照片是一张半身石膏雕像的照片,后来在日军侵入北平时散失了,今天回想起来,倍觉惋惜”。④于省吾:《忆郭老》,《理论学习》1978年第4期,第2-3页。“半身石膏雕像的照片”当是日本雕刻家林谦三1936年秋为郭沫若所作雕像的照片。

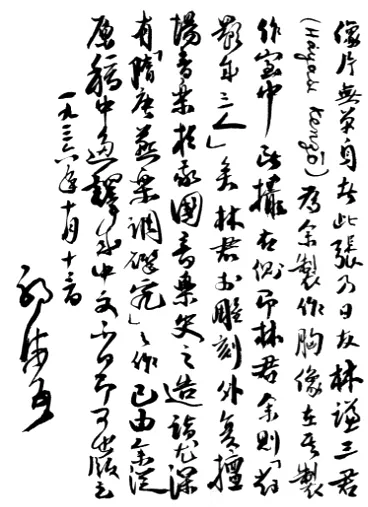

1936年《宇宙风》第28期曾刊布郭沫若提供的一张照片,照片背面有一段说明文字的手迹(见图 A、B):⑤《作家影像(四):郭沫若先生近影》,《宇宙风》第28期,1936年11月1日。

图A

像片无单身者,此张乃日友林谦三兄(Haysia Kenzo)为余制作胸像在其制作室中所摄。右侧即林君,余则“对影成三人”矣。林君于雕刻外复擅场音乐,于我国音乐史之造诣尤深,有《隋唐燕乐调研究》之作,已由余从原稿中顤译成中文,不日即可出版云。一九三六年十月十三日郭沫若①上海图书馆藏有一张照片,照片背面所记文字与此相同,或与《宇宙风》所载为同一张。见肖斌如:《在日本陈列的郭沫若青铜胸像的来历》,《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》1982年第4期。

图B

肖玫《郭沫若》中也收录了同一张照片(见图C),有说明作:②肖玫:《郭沫若》,北京:文物出版社,1992年,第67号照片。

图C

郭沫若在为此照所写的说明中写道:“此张乃日友林谦三兄(Hayasi Kengo)为余制胸像时在其制作室中所摄。右侧即林君,余则‘对影成三人’矣。”

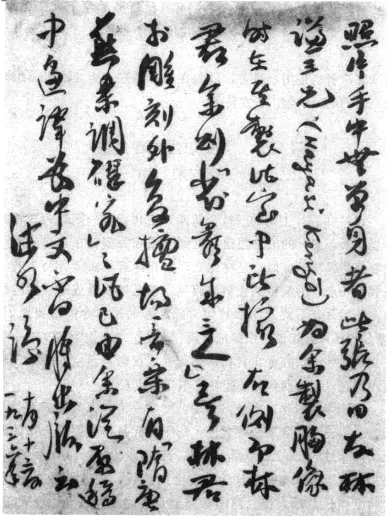

《文化越境的行旅:郭沫若在日本二十年》刊布了这张照片背后郭沫若的题辞手迹(见图D):③蔡震:《文化越境的行旅:郭沫若在日本二十年》,北京:文化艺术出版社,2005年,第328-330页;蔡震:《郭沫若生平文献史料考辨》,北京:社会科学文献出版社,2014年,第272-275页。

图D

照片手中无单身者,此张乃日友林谦三兄(Hayasi Kenzo)为余制胸像时,在其制作室中所摄。右侧即林君,余则“对影成三人”矣。林君于雕刻外复擅场音乐,有《隋唐燕乐调研究》之作,已由余从原稿中顤译为中文,不日将出版云。

沫若识一九三六年十月十三日

值得注意的是,《宇宙风》第28期与《文化越境的行旅》所录照片背面的落款日期虽署同一天“一九三六年十月十三日”,但正文行款、字迹并非完全一致,因此可以排除是同一张照片的复制。另通过肖玫对照片背面文字的描述可知,她与蔡震见到的应是同一张,只是蔡文说照片“刊登在1937年4月《宇宙风》合订本第3集上”,《郭沫若年谱长编》从之,①林甘泉、蔡震主编:《郭沫若年谱长编:1892-1978年》第1卷,北京:中国社会科学出版社,2017年,第650页。似属误记。②我们覆核1937年4月1日《宇宙风》第38期(合订本第三集)、1937年4月16日《宇宙风》第39期(合订本第三集),均没有找到郭沫若的这张照片及说明手迹。且第25期公布知堂先生照片,题为“作家影像(一)”,第26期公布老舍先生照片,题为“作家影像(二)”,第27期公布谢冰莹女士及手札照片,题为“作家影像(三)”。第29期公布丰子恺先生近影照片,题为“作家影像(五)”,第30期公布郁达夫先生近影照片,题为“作家影像(六)”,第33期公布刘大杰先生照片,题为“作家影像及手迹之九”。第38期公布谢六逸先生照片,题为“作家影像之十三”。以此为序,郭沫若先生近影照片作为“作家影像(四)”确应排在第28期。

就目前所见材料可知:这张照片存世者至少有两份,郭沫若写在背面的说明文字并不相同。推测当时同一张底板冲洗多张,赠给于省吾的“半身石膏雕像的照片”是其中之一。三十年代郭沫若流亡在外,只有林谦三为其制作过胸像。准此可知,郭沫若致于省吾第2函至少当晚于胸像的制作时间即1936年秋,又因次年(1937年)7月郭沫若即离日回国,故此函的写作时间只能是1936年12月24日。

于文写于1978年,悬隔已近半世纪,且照片在“日军侵入北平时散失了”,记错了年份也在情理之中。