“外江戏”何以成为“客家戏”*

2022-12-19陈燕芳

陈燕芳

关于广东汉剧的源流、属性,学界的基本观点是:广东汉剧是由汀韩水系流入粤东的皮黄戏曲蜕变而成,故名“外江戏”;剧种起初流行于潮汕地区,但以抗战期间潮汕沦陷(1939)为转折点,活动中心迁往梅县、大埔,渐成“客家剧种”。(1)康保成、陈志勇:《广东汉剧与客家文化》,《学术研究》2008年第2期。

部分常见的戏曲工具书也强调广东汉剧与客家的关联。如《中国戏曲志·广东卷》称广东汉剧“流播于粤东、粤北和闽西、闽南、赣南等地区,台湾、香港以及东南亚客籍华侨聚居地也有它的足印。”(2)《中国戏曲志·广东卷》编辑委员会:《中国戏曲志·广东卷》,北京:中国ISBN中心1993年,第84页。又如《广东省地方戏曲剧种普查报告》列出的剧种别名包括乱弹、外江戏、客家汉戏、兴梅汉戏等。(3)广东省艺术研究所:《广东省地方戏曲剧种普查报告》,广州:岭南美术出版社2019年,第6页。此外,广东汉剧的“客家属性”在东南亚华人社群中得到充分认可,南洋华侨普遍称其为“客家戏”。(4)周宁主编:《东南亚华语戏剧史》(下),厦门:厦门大学出版社2007年,第499、500页。

更具说服力的是,目前广东汉剧的主要演出团体均分布在客家地区。2017年《广东省地方戏曲剧种普查报告》显示,国家级非遗传承单位广东汉剧传承研究院位于广东省梅州市,大埔县另有广东汉剧传承保护中心,而广东省内其他地区已无专业汉剧演出团体。(5)广东省艺术研究所:《广东省地方戏曲剧种普查报告》,第118页。近年,康保成、陈志勇《广东汉剧与客家文化》一文从历史和文化两方面阐释了广东汉剧被视为“客家戏”的主要原因。(6)参见康保成、陈志勇《广东汉剧与客家文化》;陈志勇《近代“外江戏”的进入与岭南戏曲生态的变貌》,《文化遗产》2016年第3期。由此看来,说广东汉剧是“客家戏”似乎并无争议。

然而,翻检晚清民国方志、文人著述及官方文件,我们发现“外江戏是客家戏”的说法最早出现于20世纪40年代,在50-60年代才得到地方戏曲研究者和文化管理部门的确认。结合晚清民国粤东社会的具体情境,从“外江戏”到“客家戏”的蜕变过程比外来戏曲本地化的一般情形更加复杂。剧种的“客家认同”并非一种静态认知。

概言之,晚清民国时期,在社会美育思潮和民族主义文艺思想的影响下,包含潮汕、客家族群在内的粤东知识阶层投身外江戏技艺研习,积极参与剧本整理与公益演出,赋予外江戏超越一般通俗戏曲的文化意涵。知识阶层对外江戏作为“儒乐”“国乐”和“汉调元音”的观念建构,恰好与同时期客家族群日益增强的族群意识、寻根中原的现实文化诉求相契合。历史、观念和行政因素的合力在20世纪50、60年代最终推动粤东外江戏向“客家戏”的转型。

一、清中叶以来的粤东外江戏

广东汉剧的前身是清代中后期沿汀韩水系流入粤东的皮黄声腔戏曲,粤人称为外江戏。(7)康保成:《“外江班”与“外江戏”》,《文化遗产》2016年第3期。外江戏的流行与清朝推行官话正音的政策有关,在各类庆典、年节仪式及官绅宴饮中,外江皮黄以其唱念官话、剧本文辞整饬、表演体制成熟大受粤东知识阶层青睐。(8)王馗:《“正字”“正音”与闽粤地方戏曲发展》,《戏曲研究》第77辑,北京:文化艺术出版社2008年。

清中叶以来粤东地区特殊的地缘和人文条件在外江戏本地化、“客家化”过程中始终发挥着关键影响作用。从外江戏入粤的主要路线看,汀韩水路汇合了福建汀江和广东程江、梅江、韩江水系,沿线覆盖粤东、粤东北及闽粤边区一部分客家聚居地,最终接通潮汕。19世纪后半叶,韩江上、下游经济差距持续扩大,潮汕地区与粤东北、闽粤边区的皮黄戏曲发展日益分途。在经济欠发达的粤东北和闽西,常驻戏班数量稀少,本土戏曲市场晚熟,常需聘请潮汕知名班社助演。如民国新修《大埔县志》记载:“吾邑所演戏剧,向俱雇请潮州之外江班。”(9)刘织超修,温廷敬总纂:《民国新修大埔县志》卷八“教育志”,1943年铅印本,第373页。直到光绪年间,大埔本地才出现由本邑人组建的“新春华”“采华春”两个童子班。民国初年,大埔双溪新创的“新梅花”班,据称仅仿袭潮州外江锣鼓剧而已。(10)刘织超修,温廷敬总纂:《民国新修大埔县志》卷八“教育志”,第373页。可见,尽管地处外江戏入粤必经之地,但粤东北及闽西地区戏班的组织水平、演艺水平直到清末民初仍较低下。

相比之下,潮汕地区虽处汀韩水系“戏路”末端,但凭借港口贸易带来的系列优势条件跃居流域戏曲中心。清光绪、宣统年间,活跃在潮汕的外江戏班社多达30余个。其中,潮阳老三多、澄海老福顺、普宁荣天彩和潮州新天彩并称外江四大名班,在闽、粤二省都有知名度。光绪初年,外江戏班在潮州上水门捐资成立九皇佛祖庙宇。光绪二十六年至二十七年,各外江班又合资重修旧庙,易名为“潮州外江梨园公所”。当时潮剧戏班多延请外江戏师傅教授唱腔、武功,足证晚清潮汕外江戏活动之盛,及对本地文化影响之深远。

晚清时期,潮汕地区容纳外江戏发展的优势有三:一是晚清汕头开埠的良性影响。港口经济的繁荣推动了近代潮汕社会政治、人口结构乃至思想文化的整体转型,直接吸引一批外省官绅、商帮,形成固定的外江戏观众群。其二,晚清粤东地方治理的大幅改善。同治年间潮州镇总兵方耀治潮得力,同时借重地方士绅力量推动文教复兴,扩大了本地士绅群体的地方影响。其三,本地知识阶层经济、社会地位的普遍提高。清光绪三十二年(1906),潮汕铁路建成,加强了汕头与潮州的联系,汕头进一步成为韩江流域经济、文化和教育中心。清季民初包含潮汕、客家族群在内的粤东知识阶层在省内乃至国内政坛、商界、文教界皆据一席之地。这批绅商、知识分子构成了粤东外江戏的重要消费群体。

值得一提的是,粤东知识阶层中的外江戏爱好者有不少与民国时期粤省政、商、学界要员关系密切。例如,20年代初汕头公益社两任社长张公立、李伯桓,前者为清末民初著名华侨实业家和印尼侨领之子,其父张榕轩曾由清政府驻新加坡总领事黄遵宪推荐出任驻槟榔屿副领事,获授花翎三品顶戴候补四品京堂和花翎三品卿衔。张榕轩与其胞弟张耀轩投巨资兴办潮汕铁路,倾力支持同盟会领导的革命运动,获赠孙中山手书“博爱”二字。李伯桓是知名的南生公司老板。公益乐社另一重要成员、社刊编辑钱热储在辛亥革命前已加入同盟会,历任《瀛洲日报》《平报》《趣报》《汕报》主笔、编辑,与客家名人温廷敬、邹鲁等人均有交集。大埔同艺国乐社班主罗梅波不仅是大埔湖寮名绅,还是时任中华民国广东省政府主席罗卓英的叔父。知识阶层的社会身份、文化视野、审美追求为业余外江戏活动注入了浓郁的文人格调。

清末民初,当潮汕地区的职业外江班因潮音戏之流行而步入衰微,由外江戏爱好者组成、以“儒乐社”为名的业余乐社却在粤东频繁活动:“外江派目下班子已少见,唯有一儒家社以代表之,故外江派或可称‘儒家派’也。”(11)顽石生:(天津)《益世报》,1930年9月19日。转引自林杰祥《潮汕戏剧历史文献汇编》,广州:暨南大学出版社2018年,第238页。大埔籍知识分子钱热储曾如此解释“儒乐”之内涵:儒者之职责乃搜求古籍,探讨、宣传、发扬乐义,所学戏剧“也须比戏班里格外文雅一着,才不负儒家二字”,强调业余乐社与职业戏班的品格差异,体现了超越一般通俗娱乐的传统精英文化诉求。(12)《公益社乐剧月刊》第一卷第四号《儒家与票友》,1934年2月。

这些外江戏爱好者大多经济宽裕,仅以外江戏作为风雅消遣,甚至“非具名誉者或以公益为前提者,请之出演弗许也”。(13)顽石生:(天津)《益世报》,1930年9月19日。转引自林杰祥《潮汕戏剧历史文献汇编》,第239页。业余爱好的“非职业”特征也丝毫无损其技艺水平。恰因儒家乐友们“各有正当的吃饭职业”,研习唱戏奏乐是“闲的工作”,才“不可和职业一例马虎”,必要“略有些价值”。(14)《公益社乐剧月刊》第一卷第四号《儒家与票友》,1934年2月。应该说,一批技艺精湛的“儒家”乐友突破了一般意义上“业余”与“职业”之间的水平壁垒,消弭甚至逆转了玩家与艺人的技艺差距。他们以乐社为依托,主动整理外江戏资料,研习唱腔器乐,与戏曲艺人、戏班教师建立密切的艺术交流关系,对传播、传承外江戏的贡献不亚于职业艺人。

总之,所谓的“业余”爱好者,同时具备了传承外江戏的专业水平和“阐释”外江儒乐的话语权力。民国时期以外江戏为“国乐”、为“汉剧”,就是粤东知识阶层创造的两个富于时代意涵的文化概念,也是后来剧种“客家认同”形成的观念基础。

二、民国时期业余乐社的文化观念建构

民国初年,在维新风潮和美育思想的震荡鼓舞下,“欲改良社会,必先改良歌曲”的舆论深入人心。北京、上海、重庆、河南等地纷纷成立新型音乐社团,粤东地区也不例外,以潮汕为中心出现了一次比较集中的乐社组建热潮。据大埔籍知识分子、汕头公益社社刊编辑钱热储回忆:“自革命以来,恶制度已打破,商学界人士,都喜欢以习乐唱戏为唯一的消遣品,海外华侨,以及内地各城市,组织音乐社研究戏剧的,正如雨后春笋。”(15)《公益社乐剧月刊》第一卷第二号《剧本与文学》,1933年12月。根据目前可见的材料,民国时期影响较大的汕头公益乐社、澄海阳春幽处国乐社,普宁钧天乐社、潮州友声社、揭阳锡场儒家乐班、兴宁稻和社等,都是民国初年创立的。

与同时期北京、上海、广州等地音乐界出现的“全盘西化”或“文化复古”两种倾向不同,当时粤东乐社对传统“中乐”一般抱持温和的国粹主义理念,主张恢复旧戏的原有价值,他们最主要的两项文化诉求分别是改良戏曲和保存国粹。这种艺术理念全面体现在他们的外江戏活动和相关言论中,客观上推动外江戏艺术向精致、文雅的风格靠拢。

改良戏曲,即发挥戏曲移风易俗、改良及服务社会的功能,与清末以来维新派“改良歌曲”的宗旨一脉相承。民国时期粤东地区规模和影响最大的汕头公益乐社自成立以来便强调戏曲服务社会的宗旨,每每组织公益演出,将大量精力投注于外江戏文献资料的搜集、整理和宣传教育。社刊《乐剧月刊》首期提出戏曲应有移风易俗、导正社会风气的使命:

音乐戏曲,不单是消闲的娱乐品……要努力把沉沦在江湖艺术里的音乐戏曲,拯救起来,申展他的转移风俗、左右社会的力量,回复他在文化上伟大的价值。(16)《公益社乐剧月刊》第一卷第一号《本刊出版的意义》,1933年11月。

保存国粹,即希望通过继承、整理传统外江戏曲,存续“一国文化精神之所寄托”和“一方民情风俗之所表著”。1934年《乐剧月刊》刊登的《戏曲的读法》侧重强调传统戏曲的文化价值:

现在我辈读戏曲,只有这样:第一,不要把戏曲看得太重。须知戏曲是一种文艺——是游戏文艺,并不是历史讲义。切勿把资治通鉴二十四史去查对他符与不符。第二,不要把戏曲看得太轻,须知戏曲是元明两代文艺思想的结晶,决不是伶人乐工胡乱涂抹的劝世文,切勿因为多少被伶工失传讹误,便鄙薄为不通。(17)《公益社乐剧月刊》第一卷第七号《戏曲的读法》(下),1934年5月。

揆诸文义,“不要把戏曲看得太重”,即接纳戏曲的体裁特色,不高估戏曲的文体价值,给予戏曲准确的文化定位。“不要把戏曲看得太轻”,则承继戏曲改良余绪,重在体认传统戏曲蕴含的民族文化精髓,强调戏曲作为古代文艺思想结晶的精神价值。粤东知识分子在“轻”与“重”之间把握传统戏曲的现实意义,一方面与民国时期旧戏批判的声浪保持距离,另一方面又较普罗大众有更深层的文化思考,体现了一种面对国故理性而不失温情的态度,这也是当时业余乐社独特文化认同的真实写照。

事实上,在普遍鼓吹学习西乐、贬抑中乐的背景下,传统戏曲的欣赏、实践及研讨有着抗衡西乐、振兴国乐的特殊文化意义。冯长春认为,民国时期的国粹主义音乐思潮“一方面反映出一些知识分子对旧有文化的眷恋与爱慕,一方面也表现出国粹主义者在新的时代条件下,试图赋予传统文化以新的历史使命并希望它能延续、发展乃至再度辉煌的美好愿望。”(18)冯长春:《中国近代音乐思潮研究》,北京:人民音乐出版社2007年,第189页。参与粤东乐社活动的绅商和知识分子虽然多非专门的音乐学者或音乐教育家,但其“国乐”理念及实践与民国时期蜚声乐坛的童斐、刘天华、王光祈等音乐学者颇有相通之处。民国时期弥漫于音乐界的国乐复兴和国粹保护思潮,既渗透到外江戏研究与实践诸方面,也在最大程度上激发和深化了粤东民众对外江戏曲的文化情感认同。20世纪30年代,粤东新建的乐社基本以“国乐社”为名,反映出以外江戏为“国乐”这一观念在粤东地区一度深入人心。(19)如大埔同益国乐社、梅县国乐研究社、兴宁国乐社、潮州扬风国乐社等。

作为近代民族国家认同、民族主义情感在粤东生发、流行的文艺载体,外江戏艺术在业余乐社的精心传续、打磨之下日趋精致,与本地其他剧种的标格差异也更加凸显。如1924年《益世报》刊登“顽石生”《潮剧》一文,称:“潮剧音乐,纯用温柔多情之调,使人一闻神驰,而又以外江派为最。乐器皆备,每唱一出,百乐齐作,惟与北方之噪耳者大不相同也。”(20)顽石生:(天津)《益世报》,1930年9月19日。转引自林杰祥《潮汕戏剧历史文献汇编》,第238页。1935年谢雪影《潮梅现象》称外江戏“音韵合拍,举动自然,态度姿势,妙肖备至,为潮剧界之神乎其技者。”(21)谢雪影:《潮梅现象》“潮州戏剧今昔观”,汕头:汕头时事通讯社1935年,第195、196页。外江戏艺术形态的渐臻精致,使其成为粤东地区毋庸置疑、共同认可的高雅艺术,这是后来客家族群对外江戏产生文化认同的重要基础之一。

20世纪20年代末、30年代初,业余乐社参与者提出另一剧种观念,即外江戏是“汉剧”“汉调元音”在粤东的遗存。较早持此观点的是钱热储《汉剧提纲》之“作书缘起”:

汉剧作于汉口,流行于鄂皖之间,经安徽石门桐城休宁间人变通而仿为之,又称徽调。自是而后,乃复分支,流而北上者,经北京人将唱白弦乐鼓乐悉易高亢之音,称为京剧。今亦称平剧。流而南下者,至广州一带,又经粤人易以喧闹之音,称为粤剧。惟在赣之南,岭之东,及闽之西部者,皆本其元音,不加增易,故特标其名曰外江。(22)钱热储:《汉剧提纲》,汕头印务铸字局,1933年。

在民国时期的粤东社会,钱氏立“汉剧”之名、论“汉调”之源流的文化意义有三:第一,以内涵更清晰的剧种专名取代含义模糊的外来戏曲泛称。第二,将外江戏源头追溯到华中地区历史悠久、支脉纵横、具有全国性影响力的“汉上腔调”。这一做法,某种意义上与“客家来自中原”的历史叙述吻合。第三,与京剧、粤剧比较,突出外江戏复古守正的艺术个性和审美品格,与民初以来客家族群对自身文化传统、文化特征的认同意识相吻合。

可见,讨论客家族群对广东汉剧产生文化认同的过程,从时间次第和逻辑关系看,均不能绕开当时业余乐社有关“儒乐”“国乐”和“汉剧”的观念建构成果。19世纪中后期至20世纪30年代,以外江戏作为传统儒家文艺、现代民族国家代表性文艺乃至中原文艺的提法,在粤东地区渐成一种客观的观念现实。粤东外江戏从民间戏剧升格为接续传统礼乐精神的“儒乐”,继而转换为符合民族国家观念的“国乐”,以及具有特定地缘、文化内涵的“汉剧”,实现了剧种文化认同的现代转型。而同一时期,关于客家源流、客家族属和客家文化的讨论、建构正在如火如荼地进行。

三、外江戏“客家认同”的形成

翻检晚清民国的地方志、报纸及文人著述,可以发现“外江戏是客家戏”的说法在20世纪40年代以前并不流行。外江戏的“客家认同”或许不是剧种的本质性特征。讨论剧种“客家认同”的形成,还需注意同一时空背景下客家、潮汕族群身份意识正在发生的变化。

此前关于广东汉剧“客家认同”的讨论虽已溯及粤东客家人“崇文尚雅”的文化心理机制,但是近代以来客家族群的身份意识及“客家文化”的内涵本身也处于动态发展中。程美宝认为,19世纪客族人士话语权的扩大与当时地方族群矛盾的日趋尖锐,使得近代客家人的自我意识空前高涨。在掌握一定文化资源后,客家人开始“对自己的身份和先祖源流作出自己的表述”,而且“同粤人、潮人一样,客人用以证明自己的文化身份的正统性渊源的方法,同样是用‘中原来源说’。”以光绪三十三年(1907)顺德学者黄节所编《广东乡土地理教科书》为导火索,此后关于客家人汉族根源的历次讨论,激发并强化了清末民初客家族群自身的文化认同,并引发系列族群文化建构事件。(23)程美宝:《地域文化与国家认同:晚清以来“广东文化”观的形成》,北京:生活·读书·新知三联书店2006年,第73-91页。换言之,“崇文尚雅”“寻根中原”的客家文化心理原本带有一定历史建构性质。这种对于客家群体形象的自我叙述,与清末民初具体历史情境下客家人强调自身正统性、重视族群社会地位、维护族群尊严的现实诉求有直接联系。

事实上,自晚清同治、光绪年间到20世纪30年代,在外江戏职业戏班、业余乐社集中活动的潮汕地区,潮、客杂处的现象十分常见,当时潮汕、客家之间的区分意识也并不明确。(24)陈春声:《论1640-1940年韩江流域民众“客家观念”的演变》,《客家研究辑刊》2006年第2期。因此,很难说外江戏是独属潮汕抑或独属客家群体的“传统文艺”。可以佐证的是,清末外江戏四大名班的班主都是潮汕人,但班中知名演员却有不少客家人。潮州庵埠咏霓裳社的早期成员为本地邓厝客家人。汕头公益乐社20年代初的社长张公立、李伯桓以及二胡演奏家饶淑枢是客家人,头弦师张汉斋、鼓王魏松庵、琵琶演奏家王泽如、名丑陈福安则是潮州人。这些例子可以说明,早期外江戏是粤东潮汕、客家族群“共享”的剧种。

汕头公益社成员、客籍知识分子钱热储(1881-1938)有关剧种地域文化属性的观点最值得注意。钱热储与温廷敬、邹鲁等人素有往来,温、邹二人都是民国时期推动客家文化、客家认同发展的核心人物。钱热储担任《汕报》编辑期间也曾节选刊登古直论述客家历史的《客人对》。(25)古直:《客人对》,《汕报》之《微笑》副刊,1930年10、11月连载。值得注意的是,钱于1933年编成《汉剧提纲》一书,是首部较为系统的外江戏论著,然而书中却未出现任何“客家认同”的踪迹。其“作书缘起”称:

顾汉剧之在吾潮梅,当三十年前,我辈童龄时代,名著一时者有上四班、下四班,此外更有所谓咸水班者,指不胜屈。俗语谓咸水班,盖谓纯为本地人随意仿效,未得外江真传之意。(26)钱热储:《汉剧提纲·作者缘起》,汕头:汕头印务铸字局印刷,1933年。

以“吾潮梅”这一地理概念界定外江戏的流行区域,显示当时汉剧与客家族群之间的观念联系并不紧密。强调“外江真传”与“本地仿效”之区别,是仍把“汉剧”视为流行于潮梅地区的外来剧种。

钱热储在《咸水班的解释》中又如此介绍本地人所模仿的外江“咸水班”:“我们南方人学的,所说的话多杂土谈,变成咸水官话,所以就叫做咸水。”(27)钱热储:《咸水班的解释》,载《公益乐社乐剧月刊》第一卷第四号,1934年2月。此外还有《乐调之类别》所言“吾南方之粤戏、外江班”的说法。以地理含义更宽泛的“南方”“南方人”自居,可以佐证当时外江乐社中“客家戏”的观念并不流行。

1934年,担任《大埔县志》总纂的温廷敬邀请钱热储加入县志编纂工作。该志最终于1943年付梓刊行,其中“教育志”列“戏剧”一目,为20-40年代大埔客家人对外江戏的认识提供另一个观察样本:

吾邑所演戏剧,向俱雇请潮州之外江班。光绪间,有由本邑人自组童子班营业者,一为百侯人所办“新春华”及“采华春”二班,民国初年有双溪人创办之“新梅花”,是仿潮州外江班之锣鼓剧,俱无甚改良。(28)刘织超修,温廷敬等纂:《民国新修大埔县志》卷八“教育志”,第373页。

《大埔县志》的记载说明两个问题,其一,从实践看,外江戏是本地演剧的主要形式,但却以潮州班为主。其二,从观念看,编纂者仍以“外江”为外来、外省之意,没有提出客家的概念。综合《汉剧提纲》和《大埔县志》的说法,直至20世纪40年代,享有“叙述权力”的客家知识精英仍未将外江戏称为客家戏。

粤东人将广东汉剧视为客家戏,主要受到40年代以后剧种发展实际的影响。20世纪30年代末至40年代,战争密云笼罩下粤东外江戏活动中心的转移使人们对剧种内涵的认识发生了现实转变。1939年,侵华日军攻占潮汕,当地职业、业余汉剧活动基本暂停。自30年代末到1945年抗战胜利,外江戏活动中心转移到客家地区,客观上扶植了当地国乐社及汉剧科班。潮阳人萧遥天在40年代末、50年代初为《潮州志》撰写“艺文”部分,首次正面提及外江戏与客家人的关系:

(外江戏)大概在乾隆末年,已流入了。它流入的路线是从江西的西南区衍及福建的西区,这些区域的客家人最先接受外江戏,它流入潮州,仍经过客家繁布的梅属诸县,现在的潮州人尚认为外江戏是客帮的戏,潮州的客家人酷嗜外江戏也甚于潮剧,演唱于客家属的傀儡班纯唱外江调,外江戏的新编剧目像《打破锅》,是大埔进士陈可奇的故事,潮州的谚语有“客家假外江”,是嘲笑他们唱得不好的。这些,都足见外江戏的入潮州,客家人是唯一的媒介,这是信而有征的。(29)萧遥天:《民间戏剧丛考》,香港:南国出版社1957年,第101页。

以萧遥天的“客家戏”话语为标志,可以看出广东汉剧与客家族群间的观念联系在20世纪50年代初已完成从隐到显、从松散到逐渐密切的过程。

应该说,萧遥天等“潮人”首举汉剧为客家戏之说,与抗战时期外江戏活动避战迁移确有关联。粤东抗战以来,外江戏活动范围长期被限制在客家地区,与客族联系日益密切。客家人士组建的乐社、戏班接纳流散艺人、培养年轻演员,密切配合抗战宣传,进一步加深了剧种与客家社会的现实羁绊。可见,广东汉剧与客家族群的关系纽带,是在特殊时代、地域、社会背景下具体织就的。

四、广东汉剧“客家认同”的定型

新中国成立以来,民间戏曲组织形式从传统的戏班、行会转变为国家体制下的戏曲剧团。剧种发展自此受到更多行政因素和政策行为的左右。广东汉剧的“客家认同”在历史、观念及行政的合力干预下,于20世纪60年代中期基本定型。以下根据影响剧种“客家认同”的标志性事件,将1949-1966年的剧种史分为三个阶段:

第一阶段(1949-1955)是潮汕、客家剧团恢复期。本时期汉剧组织发展特点有二:一是客家地区汉剧活动率先恢复。由于此前客家地区汉剧基础保存较好,在1951年“五·五指示”发布后,大埔民声剧社即着手挖掘传统剧目,短期复排早期乐社剧目100多出。(30)指1951年5月5日中央人民政府政务院发布《关于戏曲改革工作的指示》。参见中国艺术研究院戏曲研究所《戏曲研究》编辑部、吉林省戏剧创作评论室评论辅导部编《戏剧工作文献资料汇编》,1984年内部印刷,第24页。二是建国初期粤东地区频繁的政区调整对当时剧团的行政管理和活动范围均有直接影响。例如1955年粤东行署由潮州迁至汕头,当时梅县专业汉剧团被抽调改组为汕头专区汉剧团。

第二阶段(1956-1960)是潮汕剧团繁荣期。1956年7月,广东省文化厅准予成立粤、潮、琼、汉四大剧种的省一级戏曲团体。(31)1950年至1988年,海南隶属广东省行政区划管辖。是时,广东汉剧团团址设于汕头孔庙,由粤东地方国营民声汉剧团上调组成。从相关剧团改组、重建情况看,潮汕地区的汉剧活动一度得到较好恢复,一些新剧团在当时产生较大影响。(32)例如,潮州汉剧团长于剧本创作,1956、1957年推出的两部大型神话剧《火焰山》《火云洞》、1960年创作的新编历史剧《陈璧娘》均获成功。后来成为广东汉剧现代戏代表作的《一袋麦种》,原本来自潮州汉剧团1963年创作的《春梅祝寿》。省级戏曲团体在汕头的组建,确认广东汉剧在广东剧坛的艺术影响力,同时说明此时剧种活动中心仍在潮汕地区。值得注意的是,广东汉剧团成立不久,全体艺人对剧种的历史源流进行了第一次全面讨论,形成《粤东汉剧简史》一文(萧亭执笔)。该文继萧遥天提出“外江戏是客帮的戏”后,再度梳理剧种历史,阐述外江戏与客家的关联:

韩江上游梅县、五华、大埔等地的客家人,史载是来自中原,就其历史、文化传统与所使用的语言很近于普通话的情况来看,实与汉剧艺术具有较深的联系。汉剧在当地传播之后,很快就成为群众喜闻乐见的东西,得到广大人民的爱护与培育,终于成为当地唯一的古典戏曲形式。上述客家地方文化素称发达,但由于地处山僻,社会物质生活是很困难的。当地社会的这种经济文化条件,就在很大程度上作为社会意识形态之一的戏曲艺术以影响。一方面它使汉剧得以巩固下来,并经过世代艺人们的勤学苦练,保持并发扬了的艺术特色。一方面它又限制了汉剧艺术队伍的壮大,限制了汉剧艺术在原有基础上的继续发展和进行必要的革新。(33)萧亭整理:《粤东汉剧简史》(初稿),1956年版,内部印刷。

在剧团建立之初,戏曲工作者一方面从族群历史和语言文化角度分析汉剧与客家的关系,强调广东汉剧是客家地区主要的大戏形式,另一方面从社会经济角度解释了客家本地戏班实力与客籍艺人数量不能相称的原因。根据这份剧团“局内人”讨论完成的剧种简史,此时广东汉剧团虽然设址潮汕,但艺人及相关戏曲工作者对剧种“客家属性”的认知日益清晰,为其后剧种活动中心正式迁往客家埋下伏笔。

第三阶段(1961-1966)是粤中、粤北客家地区汉剧组织建立期。这一时期潮汕地区的汉剧力量逐步调往惠阳、韶关等地,潮汕本土汉剧组织有所削弱,剧种与“客家”的关系愈加牢固。最具代表性的是汕头市汉剧团于1960年调往韶关专区,正式更名为粤北汉剧团。此举的出发点是支援粤北文艺团体的组建,实际上带动了粤中及粤北地区汉剧社团的建立——1960、1961年,连平汉剧团、和平汉剧团相继建成。1962年,龙川业余汉剧团成立,粤中地区汉剧实力明显加强。1963年,原汕头汉剧团组成的粤北汉剧团转调惠阳,改称东江汉剧团。1965年,连平汉剧团并入,整体改称惠阳专区汉剧团。(34)据黄崇森《广东汉剧的由来》,载房学嘉主编《客家研究辑刊》1998年第1、2期。

需要说明的是,在汉剧进驻以前,上述地区原本各有其他流行艺术形式。韶关地区活跃的戏班主要有湖南(祁剧、花鼓戏)班、赣南(采茶戏)班等,而惠州一带自晚清以来流行的民间戏曲种类主要为粤剧、正字戏、手托戏(木偶戏)和脱胎于神朝仪式的花朝戏。至清末民初,惠州粤剧戏班、艺人颇具声名,潮汕外江班却并未涉足于此。换言之,60年代粤中、粤北等客家聚居区汉剧团的兴起,主要受到“汉剧是客家戏”这一观念预设的驱动,也在事实上强化了二者的关联。这与潮汕地区汉剧力量的衰落过程是一致的。

伴随剧团组织的日益“客家化”,广东汉剧的“客家属性”开始得到官方文化部门的承认。1962年,文化部艺术事业管理局编辑《全国戏曲剧种资料(初稿)》,明确将(广东)汉剧、潮剧分别与客家、潮汕族群联系起来。该书如此介绍广东汉剧的流行地区:“广东客家语系地区的梅县、兴宁、大埔、潮州等地,福建、台湾及东南亚一带。”(35)《全国戏曲剧种资料(初稿)》,北京:文化部艺术事业管理局一处,1962年,第38页。这是目前所见官方文化部门较早明确广东汉剧“客家属性”的材料。1965年,广东省将原属汕头专区的兴梅七县辟为梅县专区,同年广东汉剧团由汕头迁往梅县,汉剧活动中心落地客家。自此,广东省内粤、潮、琼、汉四大剧种的现实分布格局基本奠定。(36)1988年4月,广东省海南行政区撤销,成立海南省。目前一般认为,粤剧、潮剧、广东汉剧是广东省内三大剧种。。

剧种认同意识一旦形成,便有可能通过多种途径,对其后续发展产生现实推动。从这个意义上说,剧种认同是戏曲剧种发展过程中不可忽视的观念力量。1956年,广东汉剧第一个省级院团设立在汕头,其中有早期外江戏活动中心的历史因素,也与50年代至60年代初汕头始终作为粤东政区及汕头专区行署的区位因素有关。而在“广东汉剧是客家戏”的观念现实驱动下,潮汕地区的汉剧力量有组织、有计划地向粤北、粤中的客家聚居地转移——即使当地原本的流行剧种可能不是汉剧。新中国成立初期省内多次行政区划调整相继带动各地汉剧团体所在地的变化,最终造成汉剧“落户”客家的现实。

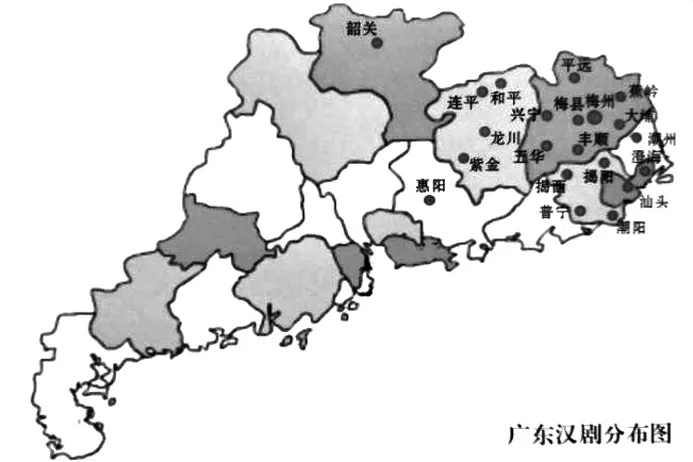

如果将《中国地方戏曲集成·广东省卷》(1962)所附“广东省地方戏曲剧种分布图”与《广东汉剧志》(2016)的剧种分布图进行比较,可见60年代中期汉剧组织调整对剧种分布范围的影响。前者所绘“汉剧”流布区域主要为汕头、潮安(潮州)、揭阳一带,以及紫金、龙川、五华、兴宁、梅县、大埔、和平地区,还有粤北的乐昌、韶关,尚未把惠阳地区纳入剧种流播范围。(37)中国戏剧家协会主编,广东省文化局编辑:《中国地方戏曲集成·广东省卷》,北京:中国戏剧出版社1962年,第1页。2016年发行的《广东汉剧志》则综合考虑晚清以来、尤其是二十世纪以来广东汉剧的实际传播情况,对剧种的历史分布情况做了完整呈现。两幅时隔50余年的剧种地图,客观反映了新中国“戏改”以来剧种流行范围的变动,侧面证实了60年代后惠阳地区的汉剧活动是文化部门规划指导的结果。(38)广东汉剧传承研究院、《广东汉剧志》编纂委员会:《广东汉剧志》,2016年内部印刷,第1页。

值得一提的是,20世纪东南亚华人社群对外江戏的认可与接纳情况也可佐证剧种族群意识的升沉。以新加坡为例,20世纪前期影响较大、实力颇强的业余外江戏社团,如余娱儒乐社、陶融儒乐社、星华儒乐社等,成员均以潮侨为主。然而,在20世纪50、60年代以后,这些潮人社团逐渐改唱潮剧,惟有南洋客属总会等客家社团继续保留汉剧传统。

五、余论

从“外江戏”到“客家戏”的转变,展示了广东汉剧如何在20世纪复杂的社会、文化、观念变迁背景下进入现代剧种分类框架,为我们思考剧种与地方社会、地方文化及地方戏曲生态的关系提供了一个特殊个案。

广东汉剧“客家认同”的建立过程无疑有其特殊性——首先是粤东知识阶层、业余乐社在剧种文化建构中扮演的重要角色。外江戏实际上成为本地知识阶层在新旧、中西文化矛盾之间安放民族主义情感的观念载体。其次是20世纪上半叶客家族群自身身份认同的动态变化。前述知识阶层对外江戏的文化观念建构,恰好与当时客家人日益强化的“崇文尚雅”“寻根中原”的族群文化意识相契合。这是剧种从地理意义上的“外江戏”变为族群意义上的“客家戏”的关键因素。基于上述历史条件,粤东外江戏才因保留(而非变易)外来戏曲的文本、语言和舞台艺术面貌,看似悖论性地成为潮汕、客家族群共同认可的本地雅正文艺,又在现实力量的干预下逐步转化为一个“地方族群”剧种。

然而,事情的另一面是,20世纪广东汉剧的“族群认同”建立在客家艺人朴素的自我认同和“客家葆守中原文化”的复杂观念认同之上,唯独缺失基于客家方言的语言文化认同。随着新时期学界对客家历史源流的部分祛魅,及“以方言为地方文化核心标识”观点的流行,客家山歌、采茶戏明显比唱念官话的广东汉剧更富于客家特色。“青年一代,因为广东汉剧不以客家话道白,已经不认同它为客家戏”的现状,本质上是新时期客家话语与根植于20世纪粤东社会的剧种“客家认同”内涵的日渐暌违。不过,将广东汉剧舞台语言改为客家话、普通话的简单化尝试,又是片面理解剧种客家认同、消弭剧种文化特性的行为。应该说,在应对戏曲消费市场日益小众化、老龄化等普遍问题的同时,广东汉剧还面临如何为剧种认同注入新的时代因素、继续凝结新的剧种文化认同的功课。

分析“广东汉剧是客家戏”观念的历史形成,并非为了简单肯定或否定这一命题,而是希望回溯剧种认同的独特建立过程,为当下戏曲传承提供参照。对广东汉剧而言,剧种的文化情感认同并非一种静态认知,但这无妨于剧种与客家文化间的历史联系。从普遍意义上说,近代以来成立的地方剧种各有其特殊的地缘、人文背景,各有其难以简单类比的发展条件,由此与各地民众建立了不同的情感羁绊。只有深入把握剧种所处的具体历史背景和文化生态,情知所起,才能更好地理解传统戏曲与地方社会、地方族群及地方文化之间的多维度关系。也只有立足当下,用动态发展的眼光分析剧种现实困局的历史根源,才能对地方戏曲传承提出更有针对性的策略。