腐败治理如何影响公众的反腐败参与意愿

——腐败程度感知与腐败容忍度的链式中介效应

2022-12-19岳磊,刘乾

岳 磊,刘 乾

(郑州大学 a.政治与公共管理学院,b.当代资本主义研究中心,河南 郑州 450001)

一、问题的提出:反腐败需要公众的参与吗

如何有效治理腐败始终是腐败问题理论研究和反腐败实践的核心议题。在现有的腐败问题研究和腐败治理实践中,主要形成了两种理论分析框架和实践推进路径。一是“国家中心主义”的反腐败路径,将腐败视为一种“症候群”,[1]把反腐败作为一种由国家统一提供的公共产品,从而强调“国家”在腐败治理过程中的主导地位。在这一路径中,领导人坚定的政治意志、强有力的反腐力度、健全的法律制度体系、独立高效的反腐机构等要素被视为腐败治理得以成功的关键。这一路径长期以来始终占据腐败理论研究的主导地位,并被诸多国家奉为圭臬。然而,诸多发展中国家在这一路径的指引下开展了以严厉惩处为主要措施的反腐败实践,却并没有使这些国家完全摆脱严重腐败的泥沼。因为腐败已不仅仅局限于国家层面,而是向整个社会蔓延,成为一种通行的文化和社会规范,使得通过约束国家权力的方法在实践上陷于失效。[2]于是,腐败问题的理论研究者和腐败治理的具体实践者开始反思,为什么同样的反腐败政策在不同的国家发挥着截然不同的效果。人们的焦点开始转向反腐败政策实施的文化背景和社会基础,由此逐渐形成了“社会中心主义”的反腐败路径。此种路径认为,单纯依靠国家“自上而下”的强力推进并不一定能起到良好的效果,强调“社会”在腐败治理中的基础性地位,公民社会、廉洁文化、公众参与等因素成为被广泛关注的议题。

无论是“国家中心主义”还是“社会中心主义”,两者都关注到同一主题——公众的反腐败参与,并认为广泛的社会参与对于腐败治理而言具有重要作用,但这两种路径的出发点却显著不同。“国家中心主义”路径的思考逻辑是,由于腐败行为具有隐蔽性的特征,需要公众积极提供腐败线索从而更加有效地惩处腐败。因此,其强调的是通过完善的制度设置和健全的法律体系促进和保障公众的反腐败参与。以新加坡为例,一方面,通过《预防贪污贿赂法》给予举报者最严密的法律保护;另一方面也不断拓展公众举报腐败行为的渠道和途径,通过建立“一站式腐败举报点”,方便民众举报腐败行为。[3]“社会中心主义”的路径则认为,公众反腐败参与很大程度上取决于宏观的社会文化背景以及微观的个体价值观念,并且能够反映出整个社会对腐败的容忍程度,因而其更关注公众反腐败参与的主观意愿及其影响因素。以中国香港为例,据香港廉政公署的历年年度报告显示,香港地区社会公众对举报腐败行为的意愿始终维持在较高水平,2010年有75.9%的公众表示愿意举报腐败行为,2013年这一比例达到80.6%,2018年上升到81.7%。①因而,社会对腐败的低容忍是其反腐败成效卓然的一个重要原因。

目前,国内学者对公众反腐败参与的研究大多还是延续“国家中心主义”的路径,而对公众反腐败参与意愿的实证性研究才刚刚起步;并且在为数不多的实证研究中,学者们也仅仅讨论了公众反腐败参与的影响因素,却忽视了这些影响因素彼此之间的关联。鉴于此,本文关注的核心问题是:腐败治理是否会影响公众的反腐败参与意愿?以及此种影响是通过何种方式发挥作用的?对上述问题的回答,一方面能够在理论层面上厘清腐败治理对公众反腐败参与的影响机制和作用机理,从而不断丰富腐败治理的理论解释;另一方面,也能够在实践层面上为提升公众反腐败参与提供现实策略,从而不断提升和优化我国腐败治理的整体效能。

二、文献梳理:公众反腐败参与意愿的影响因素与分析框架

(一)绩效解释逻辑:反腐败绩效与公众反腐败参与意愿

公众反腐败参与意愿与国家或地区反腐败实践的成效密不可分。随着国家反腐败力度的加大,反腐败实践不断取得成效,公众能够切实感知到国家坚决治理腐败的态度和决心,对反腐败工作的信心不断提升,从而更愿意参与到反腐败实践之中。丽萨·卡梅伦(Lisa Cameron)等通过对腐败治理效果较好的国家(新加坡和澳大利亚)以及腐败治理效果较差的国家(印度和印度尼西亚)中社会公众举报腐败行为意愿的比较分析后发现,腐败治理效果与检举腐败行为的意愿密切相关,腐败治理效果越好,该国公众举报腐败行为的意愿就越高。[4]倪星通过对G省居民的调查分析也发现,政府反腐败绩效与反腐败参与意愿之间呈较强的相关关系,即公众对反腐败工作越满意,则越倾向于举报腐败行为,因此“要广泛动员全社会揭发举报腐败的积极性,政府就必须作出表率”[5]。

反腐败绩效不仅会直接影响公众反腐败参与意愿,同时也会通过影响公众的腐败认知和腐败容忍度对反腐败参与意愿产生影响。

首先,从反腐败绩效与公众腐败认知的关系来看,尽管公众对腐败程度的主观感知与社会的实际腐败程度之间并不完全一致,但毫无疑问,公众对腐败程度感知并不是凭空产生的,是基于对现实腐败程度的一种主观判断以及国家反腐败效果的评价。因此,公众对国家反腐败绩效的评价越高,其对腐败程度的感知就越低。尼古拉斯·查伦(Nicholas Charron)发现,公众的腐败感知与国家实际的腐败状况存在较强的一致性,这意味着通过强有力惩治腐败来降低国家实际腐败程度,能够有效地降低公众的腐败程度感知。[6]国内学者并没有发现强有力的反腐败力度能够降低公众腐败程度感知的结论,但发现公众对反腐败成效的评价与公众腐败程度感知之间存在显著关联。倪星、孙宗锋通过对G省公众清廉感知的调查发现,尽管公众的清廉感知与公众对国家反腐败力度的感知之间并不存在显著的相关关系,但却与公众对反腐败工作的满意度呈显著的正相关关系,即公众对反腐败工作的满意度越高,公众的清廉感知就越高。[7]

其次,从反腐败绩效与公众腐败容忍度的关系来看,公众对腐败的容忍程度与该国的腐败严重程度有着密切的关系,而腐败程度又取决于国家的反腐败绩效。因此,反腐败效果越差,公众对腐败容忍程度往往越高。王哲、孟天广和顾昕利用世界价值观调查数据,从宏观国家层面和微观个体层面探讨公众腐败容忍度的影响因素,通过构建多层回归模型分析发现,公众腐败容忍度与国家腐败控制指数之间存在显著的负相关关系,即国家对腐败程度的控制越好,个体对腐败行为的容忍程度就越低。[8]从微观层面来看,岳磊对河南省居民的调查也得出了类似的结论,公众所感知到的国家反腐败力度越大,对国家未来反腐败工作越有信心,其对腐败行为的接受程度就越低。[9]

依据上述四个变量的关系,本文分别提出研究假设1-1:公众对反腐败绩效的评价越高,其举报腐败行为的意愿就越高;研究假设1-2:公众对反腐败绩效的评价越高,公众腐败感知就越低;研究假设1-3:公众对反腐败绩效的评价越高,其腐败容忍度就越低。

(二)信息解释逻辑:腐败经历与公众反腐败参与意愿

公众接触到的腐败信息与公众反腐败参与意愿有着密切的关联。依据信息获得的途径和方式,可以分为直接信息(腐败经历)与间接信息(大众媒体传播)两种;相较于间接信息而言,直接的腐败经历显然对公众反腐败参与意愿有着更为显著的影响。越是有行贿经历的个体,特别是那些通过此种行为方式实现自身利益的个体,越是倾向于将此种行为方式视为谋取利益的手段,因而其举报腐败行为的积极性就会越低。杜治洲在分析公众反腐败参与的影响因素时发现:“那些直接参与腐败并得到腐败带来的收益的人,则不愿意揭露腐败现象。而且受益越多,参与反腐败的可能性就越小。”[10]另一方面,有被索贿经历的个体,在价值观念上会对腐败行为方式造成的社会不公大加谴责,因而其举报腐败行为的可能性就越高。但也存在另一种可能,在被索贿情况下,个体意识到不通过行贿的方式就会导致自身利益受损,那么其被迫从事行贿行为的可能性便会增加,举报腐败行为的意愿则会降低。

腐败经历不仅与公众反腐败参与意愿有着直接的关联,而且也会通过影响公众的腐败认知和腐败容忍度,对其反腐败参与意愿发挥作用。

首先,从腐败经历与公众腐败认知的关系来看,越是有行贿经历的个体,由于其亲身参与并确认腐败行为的存在,可能会把这种经验扩展到其他领域,因而其对社会腐败程度的感知会更加严重。李辉、孟天广利用清华大学“2015年中国城市治理调查”的数据来探讨公众的腐败经历如何影响其腐败感知。使用“直接提问”方法时发现,个体的腐败经历对腐败感知产生显著影响,即有腐败经历的个体对腐败的感知更加严重;但在采用“列举实验法”时,腐败经历对腐败感知并没有显著影响。由此,他们认为“拥有腐败经验的个体多多少少地从腐败中得到了好处,因此稀释了其对腐败感知的影响”。[11]而有被索贿经历的个体,由于自身正当利益无法得到满足,就会对腐败行为所造成的社会不公大加谴责,从而会感知到更为严重的腐败程度。理查德·罗斯(Richard Rose)和威廉姆·米什勒(William Mishler)通过对俄罗斯公众腐败感知的调查发现,遭受过官员索贿的公众,其对腐败程度的感知更加严重。[12]

其次,从腐败经历与公众腐败容忍度的关系来看,越是有腐败经历的个体,其腐败容忍度就越高。从行贿经历而言,当个体通过采取行贿的行为方式获得收益,个体就会对这一行为方式产生心理上的认同,从而提高其对腐败行为的容忍程度。肖汉宇、公婷通过对香港公众调查发现,相较于没有行贿经历的公众而言,有行贿经历的公众对腐败行为的容忍度更高。[13]在理论上,有被索贿经历的个体由于通过制度化途径无法实现自身利益,就会更加痛恨腐败行为,从而降低公众腐败容忍度。但却存在另外一种可能,即在腐败普遍存在的前提下,个体在被索贿时意识到如果自己不采取行贿的方式就无法实现自身利益,基于自身利益考虑而采取行贿行为,那么就会提高其对腐败行为的容忍程度。倪星对G省居民的调查就得出这样的结论,“行贿经历和被索贿经历均显著提升公众的利益关联容忍度(对腐败行为的接受程度)”[5]。

由此,本文分别提出研究假设2-1:相较于没有腐败经历的个体而言,有腐败经历的个体举报腐败行为的意愿更低;研究假设2-2:相较于没有腐败经历的个体而言,有腐败经历的个体对腐败程度的感知更高;研究假设2-3:相较于没有腐败经历的个体而言,有腐败经历的个体对腐败的容忍程度更高。

(三)文化解释逻辑:认知态度与公众反腐败参与意愿

无论是腐败行为还是反腐败行动,都与特定的社会文化因素密切相关。公众反腐败参与作为一种政治行为,会受到宏观社会文化环境以及微观个体腐败态度的影响。公众对腐败的容忍度越高,那么其就越不愿意去举报腐败行为。一方面,从腐败判断而言,个体对腐败行为的判断识别越严格,表明个体有着更高的规范准则和道德标准,在道德规范的制约下,个体举报他人腐败行为的可能性更高。另一方面,从腐败接受而言,个体对腐败行为的接受程度越高,表明个体将某种腐败行为视为正常的或可以理解的,那么其举报此种腐败行为的可能性就越低。倪星、张军基于2016年全国廉情调查数据的聚类Logistic回归分析,公众的腐败容忍度与反腐败意愿之间存在显著的负向关系,公众的腐败容忍度越高,其进行举报的可能性越低。[14]岳磊通过对河南省居民的调查分析也发现,公众腐败容忍度与其举报腐败行为的意愿之间呈显著的负相关关系,即公众对腐败行为的容忍程度越低,其举报他人腐败行为的可能性就越高。[15]

尽管个体的主观态度会对行为产生影响,但此种影响并不是以“一对一”的方式进行的,文化环境也会对个体行为产生影响,即“行为的发生需要态度和环境的并存”[16]。因此,公众对腐败程度的感知越高,他们越会将腐败视为普遍存在,这种态度会降低公众对举报腐败行为的积极性,因为“举报也没用”甚至“会受到打击报复”成为公众默认的心理准则。卡琳·佩费尔(Caryn Peiffer)和琳达·阿尔瓦雷斯(Linda Alvarez)通过2013年世界腐败晴雨表的数据分析发现,公众对国家腐败严重程度的感知与其反腐败参与行为之间呈显著的负相关关系,即公众对国家腐败程度的感知越严重,他们就越不愿意去举报他人的腐败行为。[17]肖汉宇、公婷对香港公众调查也发现,人们对腐败环境的感知很可能会影响到他们对腐败所采取的行动,公众越是认为腐败普遍存在,就越不会倾向于去举报腐败行为。[13]

从腐败容忍度与腐败认知的关系来看,公众腐败容忍度更多的是一个文化概念,主要体现了公众对具体腐败行为的理解和接受程度,然而这一主观态度与公众对腐败现象的认知密切相关,或者说腐败容忍度是在腐败认知的基础之上形成的。具体来说,公众对自己身处社会的腐败程度的感知越严重,这一现实状况越会使公众对日常生活中的腐败行为“习以为常”,从而能够更加容忍腐败行为。莫妮卡·鲍尔(Monika Bauhr)和亨里克·奥斯卡森(Henrik Oscarsson)对瑞典公众的调查表明,公众对腐败程度的感知越高,公众越会认为其他人都在从事腐败行为,就会模糊公众对什么是合理行为的判断以及对腐败行为的接受程度。[18]王哲、孟天广、顾昕利用世界价值观调查数据的分析表明,公众对国家清廉程度的感知越高,公众对腐败行为的接受程度就越低。[8]

因此,本文分别提出研究假设3-1:公众对腐败程度感知越严重,其举报腐败行为的意愿就越低;研究假设3-2:公众对腐败程度感知越严重,其腐败容忍度就越高;研究假设3-3:公众腐败容忍度越高,其举报腐败行为的意愿就越低。

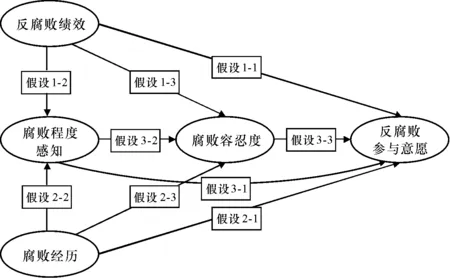

为了厘清各个因素是通过何种方式影响公众反腐败参与意愿,本文采用路径分析方法。在上述关于公众反腐败参与意愿的影响因素及其相关作用关系的基础上,依据前文所提出相关研究假设,本文构建公众反腐败参与意愿的分析框架,具体如图1所示。

图1 公众反腐败参与意愿的分析框架

三、数据来源与变量操作化

(一)数据收集

本研究所使用的数据来源于郑州大学党风廉政建设研究中心2019—2020年开展的“河南省居民反腐败参与调查”。调查采用多阶段抽样的方式,将河南省18个地市作为抽样框。首先,依据经济发展水平(人均GDP)将18个地市由高向低进行排序,并从中抽取6个地市作为调查区域,分别为郑州市、焦作市、鹤壁市、濮阳市、平顶山市和驻马店市。其次,在每个地市抽取经济发展水平中等的1个区和1个县,并在每个区(县)随机抽取1个街道(乡)。再次,每个街道(乡)随机抽取2个社区(村),并在每个社区(村)选择40名居民作为调查对象。这样,本研究对河南省6个地市、12个区(县)、12个街道(乡)、24个社区(村)共计960名居民开展问卷调查。调查采用结构式访问的方法,由调查员根据问卷内容逐一向调查对象提问,以保障调查数据的真实性和可靠性。调查共回收有效样本900份,回收率93.8%。其中,男性占46.2%,女性占53.8%;农村居民占48.1%,城市居民占51.9%。

(二)变量操作化

1.因变量:公众反腐败参与意愿

本文的因变量为公众反腐败参与意愿,主要通过公众是否愿意举报腐败行为进行测量。以往学者的研究已经发现,个体利益是否涉及其中对公众举报意愿有着重要影响。因此,本文从两个方面对公众反腐败参与意愿进行测量。问卷中询问被访者“如果您得知或发现他人的腐败行为,您是否愿意到相关部门进行举报”以及“如果您得知或发现他人的腐败行为,并且导致您受到不公正对待,您是否愿意到相关部门进行举报”两个问题。答案设置为“1完全不愿意”“2不太愿意”“3比较愿意”“4非常愿意”。得分越高,表明个体反腐败参与的意愿就越高;得分越低,说明个体反腐败参与的意愿就越低。

调查数据显示,在第一道题目上,分别有33%和14.4%的公众选择“比较愿意”和“非常愿意”,两者合计为47.4%;另有46.7%和5.9%的公众选择“不太愿意”和“完全不愿意”,两者合计达到52.6%。在第二道题目上,分别有49.8%和32.8%的公众选择“比较愿意”和“非常愿意”,两者合计达到了82.6%;另有15.8%和1.6%的公众选择“不太愿意”和“完全不愿意”,两者合计占总数的17.4%。由此表明,公众总体上举报腐败行为的意愿不高;但当个人利益牵涉其中时,公众反腐败参与的意愿则较高。

2.自变量:反腐败绩效、腐败程度感知、腐败容忍度与腐败经历

(1)反腐败绩效的测量。本文从两个方面来衡量反腐败绩效,即公众对国家反腐败力度的感知以及公众对反腐败效果的评价。首先,在反腐败力度感知方面,在问卷中询问被调查者“您认为当前我国反腐败力度如何”,答案“力度不大”赋值为“1”,“比较有力”赋值为“2”,“非常有力”赋值为“3”。其次,在反腐败成效评价方面,在调查问卷中询问被调查者“您认为过去两年中我国反腐败成效如何”,答案“基本没效”赋值为“1”,“不太有效”赋值为“2”,“比较有效”赋值为“3”,“非常有效”赋值为“4”。得分越高,表明公众对反腐败绩效的评价越高。

(2)腐败程度感知的测量。在问卷中询问受访者“您认为我国腐败问题严重吗”,答案“一点不严重”赋值为“1”,“不太严重”赋值为“2”,“比较严重”赋值为“3”,“非常严重”赋值为“4”。得分越高,说明公众的腐败程度感知越高。

(3)腐败容忍度的测量。国内学者对腐败容忍度的测量主要集中于两个方面,一是请受访者对某一具体腐败行为是否属于腐败行为进行判别,二是请受访者回答对某一具体腐败行为的接受程度。本文从这两个方面——腐败判断与腐败接受——对公众腐败容忍度进行测量。在问卷中列举10种具体行为方式(见表1),首先请受访者回答某一行为是否属于腐败行为,选择“否”赋值为“1”,选择“是”赋值为“0”。将受访者在10道题目上的得分相加,能获得一个0—10的分数,分数越高,表明其腐败容忍度越高。其次请受访者回答对某一行为的接受程度,选择“完全不能接受”赋值为“1”,选择“不太能够接受”赋值为“2”,选择“比较能够接受”赋值为“3”,“完全能够接受”赋值为“4”。将受访者在10道题目中的得分相加,每一个受访者能够获得一个10—40的分数,分数越低,表明其腐败容忍度越低。

表1 公众腐败容忍度的测量指标

(4)腐败经历的测量。本文从行贿经历和被索贿经历两个方面进行测量。首先,在行贿经历方面,在问卷中询问被访问者“过去一年中,您或您的亲友有没有向官员请客送礼的情况”。将答案“是”和“否”分别赋值为“1”和“0”。其次,在问卷中询问被访问者“过去一年中,您或您的亲友有没有遇到官员索要财物的情况”。同样的,将答案“是”和“否”分别赋值为“1”和“0”。

上述各变量描述性统计如表2所示。

表2 各变量描述性统计

四、数据分析:腐败程度感知与腐败容忍度的链式中介效应

在既有研究中,学者们大多采用Logistic回归讨论公众反腐败参与意愿的影响因素,但是Logistic回归无法探讨各影响因素之间的交互作用。因此,本文运用结构方程模型(AMOS)进行路径分析,以讨论各影响因素之间的相互作用及其对公众反腐败参与意愿的影响。图2显示了公众反腐败参与意愿的路径分析模型及标准化估计结果。

图2 公众反腐败参与意愿的标准化路径系数图

该模型采用极大似然法进行估计,该模型可以收敛识别。模型中待估计的自由参数共有27个,模型自由度(Degrees of Freedom)为18,卡方值(2)为40.547,显著性概率(p)为0.002(<0.05)。表3中列出了公众反腐败参与意愿结构方程模型的各个拟合信息,从中可以看出,卡方自由度比(CMIN/DF)为2.253,处于简约的适配度范围(1~3)之内;残差均方和平方根(RMR)为0.021,低于0.05的适配原则。但RMR的值很容易受到变量量尺单位的影响,因此渐进残差均方和平方根(RMSEA)的值更为稳定。该模型中RMSEA的值为0.037,小于0.05,表示模型适配度良好。调整后适配度指数(AGFI)的值介于0~1之间,其值越大表明模型的适配度越好,模型中的AGFI值为0.975,表明模型的适配度良好。模型中比较适配指数(CFI)的值为0.990,CFI的值介于0~1之间,值越大表明模型适配度越好,通常认为0.90以上说明模型适配度较高。总体来看,该模型拟合程度较好。

表3 公众反腐败参与意愿结构方程模型的适配度

表4中显示了采用最大似然法估计的未标准化回归系数。在公众反腐败意愿的结构方程模型中,将“反腐败成效<——反腐败绩效”“被索贿经历<——腐败经历”“举报意愿1<——反腐败参与意愿”“腐败判断<——腐败容忍度”的未标准化回归系数设为固定参数,固定参数的数值为1,所以这4个参数不需要进行路径系数的显著性检验,因而其标准误差(S.E.)、临界比(C.R.)、显著性(P)的值均为空白。在置信区间为95%时,只有“反腐败参与意愿<——腐败程度感知”这一路径的回归系数不显著(p=0.124>0.05),其他路径的回归系数均达到显著性水平。

表4 公众反腐败参与意愿的未标准化回归系数

(一)反腐败绩效和腐败经历对公众反腐败参与意愿的直接影响

首先,公众对国家反腐败绩效的评价与其反腐败参与意愿之间呈显著的正相关关系(b=0.11,p<0.001),即公众对反腐败绩效评价越高,他们从事举报腐败行为的意愿也就越高,从而假设1-1得到验证。这不仅与诸多学者的研究结论相一致,而且与我国近年来反腐败实践中公众信访举报大幅上升的态势相一致。随着我国反腐败力度的不断加大,公众信访举报的次数也逐年提升。2012年,全国纪检监察机关共接受信访举报195万件次;2015上升到281.3万件次,2018年这一数据则上升到344万件次。②

其次,腐败经历与公众反腐败参与意愿之间呈显著的负相关关系(b=-0.13,p<0.01),即相较于没有腐败经历的个体而言(无论是行贿经历还是被索贿经历),有腐败经历的个体从事举报腐败行为的意愿更低,从而假设2-1得到验证。一方面,有行贿经历的个体,他们通过此种方式获得收益,就会将此种行为合理化,其举报腐败行为的意愿就会降低。另一方面,有被索贿经历的个体,理论上他们应该在价值观念上更加痛恨腐败行为,并由此提升举报腐败行为的意愿。但本文却得到一个与倪星相一致的研究结论,即有被索贿经历的个体的举报意愿更低,倪星对此的解释是:“有过被索贿经历的人更害怕打击报复或被某些案件牵连,从而逐渐稀释了对腐败的痛感,变得随波逐流。”[5]本文认为,更应从现实利益的角度加以解释,如果有被索贿经历的个体意识到不采取行贿的方式就无法实现自身利益,特别是当其通过此种方式获得收益之后,就可能将行贿行为默认为一种“潜规则”,从而降低其举报腐败行为的意愿。

(二)反腐败绩效与腐败经历对腐败程度感知和腐败容忍度的直接影响

首先,反腐败绩效与公众腐败程度感知之间呈显著的负相关关系(b=-0.39,p<0.001),即公众对反腐败绩效的评价越高,其对腐败严重程度的感知就越低,假设1-2得到验证。这表明,国家不断加大反腐败力度,持续提升反腐败实效,能够有效降低公众对腐败程度的感知。同时,反腐败绩效与公众腐败容忍度之间呈显著的负相关关系(b=-0.14,p<0.001),即公众对反腐败绩效的评价越高,个体对腐败行为的容忍度就越低,假设1-3得到验证。学者们在反腐败绩效与公众腐败容忍度之间关系的问题上并没有得到完全一致的结论。公婷和王世茹的研究发现,反腐败力度并不会对香港大学生腐败容忍度产生影响,腐败容忍度更多地受到社会规范和社会化经历的影响。[19]本文的研究表明,作为价值观念的腐败容忍度,并非完全是内生性的,也会受到外在的结构性因素的影响。

其次,腐败经历与公众腐败程度感知之间呈显著的正相关关系(b=0.18,p<0.001),即有腐败经历的个体,其对腐败程度的感知越严重,假设2-2得到验证。这与袁柏顺通过对C市居民的研究结论相同,“有腐败亲身经历的公众对腐败状况的评价更为普遍而严重”[20]。这能够说明,腐败经历使得公众将此种经验扩大化,从而产生腐败普遍存在且严重的感知。另一方面,腐败经历与公众腐败容忍度之间呈显著的正相关关系(b=0.30,p<0.001),即有腐败经历的个体,其腐败容忍度较高,假设2-3得到验证。

同时,腐败程度感知与公众腐败容忍度之间呈显著的正相关关系(b=0.09,p<0.05),即公众对腐败程度的感知越高,其对腐败行为的容忍程度就越高,假设3-2得到实证数据的支持。公众对腐败的感知越普遍,腐败行为就会成为人们普遍默认的社会事实,个体对腐败行为“见怪不怪”甚至“麻木不仁”,从而导致个体对腐败行为的判别标准不断降低,更加理解和接受腐败行为的存在。

(三)腐败程度感知与腐败容忍度对公众反腐败参与意愿的直接影响

首先,公众对腐败程度的感知与反腐败参与意愿之间并没有显著的相关关系(p>0.05),即公众对我国腐败严重程度的认知并不会对公众举报腐败行为的意愿产生直接的影响,假设3-1没有得到经验证据的支持。

其次,公众腐败容忍度与反腐败参与意愿之间呈显著的负相关关系(b=-0.37,p<0.001),即公众对腐败行为的容忍程度越高,其越不愿意举报腐败行为,假设3-3得到验证。公众对腐败行为的判别标准越严格,对腐败行为的接受程度越低,就越不能容忍腐败行为,因而其举报腐败行为的意愿就更高。腐败容忍度较高的公众,“对腐败行为见怪不怪,从心理上对一些腐败行为默认和容忍,参与反腐败的动力也就削弱了”[21]。这表明,公众对腐败行为及现象所持的价值观念和主观态度对于腐败行为具有重要的影响。

(四)腐败程度感知与腐败容忍度的链式中介效应

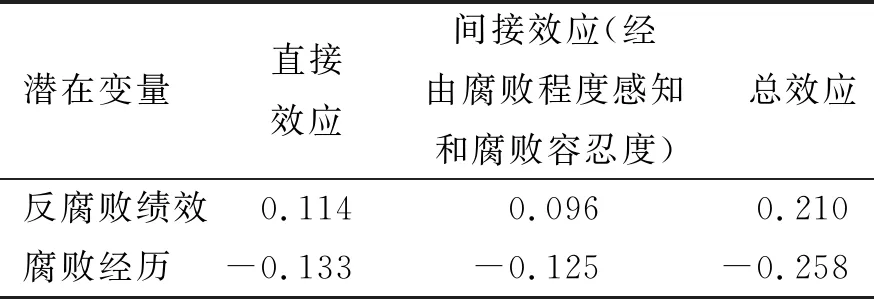

首先,从反腐败绩效对公众反腐败参与意愿的影响来看,一方面,反腐败绩效对公众反腐败参与意愿有着直接的影响,即公众对反腐败绩效评价的提升,会直接提高公众举报腐败行为的意愿(其直接效应为0.114,见表5)。从惩处的角度来看,随着我国反腐败力度的持续强化,“无禁区、全覆盖、零容忍”地惩治腐败,既使公众切实感受到党和国家坚决惩治腐败的决心,又使公众始终保持对反腐败工作的信心,从而直接提升公众反腐败参与的意愿。另一方面,反腐败绩效通过影响公众的腐败程度感知和腐败容忍度进而影响到公众反腐败参与的意愿(公众腐败程度感知和腐败容忍度的间接效应为0.096)。公众对反腐败绩效的评价越高,公众腐败程度感知就越低,公众的腐败容忍度也越低,其反腐败参与意愿就越高。我国腐败治理不断向基层延伸,公众身边腐败和不正之风得到集中惩治,使得公众在日常生活中对腐败程度的感知得以不断降低,同时也不再将腐败现象视为“普遍存在的”或“可以接受的”,从而间接提高公众举报腐败行为的意愿。

表5 各因素对公众反腐败参与意愿的作用效果③

其次,从腐败经历对公众反腐败参与意愿的影响来看,一方面,腐败经历对公众反腐败参与意愿有着直接的影响,即有腐败经历的个体,其反腐败参与意愿就越低(其直接效应为-0.133,见表5)。减少公众的腐败经历,既需要强有力的惩处实现不敢腐,也需要完善的制度保障不能腐。因此,制度的刚性约束力能够有效预防腐败行为的发生(即减少公众的行贿经历及被索贿经历),从而直接提升公众的反腐败参与的积极性。另一方面,腐败经历通过影响公众的腐败程度感知和腐败容忍度进而影响到公众反腐败参与的意愿(公众腐败程度感知和腐败容忍度的间接效应为-0.125)。有腐败经历的个体,对腐败程度的感知更高,腐败容忍度也相应更高,其反腐败参与的意愿就越低。集成高效、协同配合的反腐败制度,能够有效遏制腐败的增量,从而不断提升公众的清廉感知;同时,制度的严格执行“也在潜移默化中培养了人们对腐败的低容忍度”[19],从而间接地提升了公众反腐败参与的意愿。

再次,从腐败程度感知对公众反腐败参与意愿的影响来看,腐败程度感知并不会直接对公众反腐败参与意愿产生显著的影响,但却通过影响公众腐败容忍度进而对公众反腐败参与意愿发挥作用,即公众对腐败程度的感知越高,公众对腐败行为的容忍程度也就越高,从而降低了公众举报腐败行为的意愿。这也进一步凸显出腐败容忍度对于公众反腐败参与意愿的重要作用。人们在同样的制度环境下,当面临腐败或者廉洁的行为选择时,文化因素无疑是对其行为选择产生重要影响的关键;[22]因为文化能够在潜移默化中形塑个体的价值理念,进而影响到个体的行动选择[23]。一方面,强有力的惩处和完善的制度,能够使公众的腐败程度感知不断降低;另一方面,随着新时代廉洁文化建设的持续推进,拒腐尚廉的社会风尚逐渐形成,公众不再将腐败行为视为可以理解和可以接受的(即腐败容忍度的降低),从而提升了公众的反腐败参与意愿。

通过上述公众反腐败参与意愿诸影响因素之间关系的讨论,本文发现,腐败程度感知和腐败容忍度在腐败治理对公众反腐败参与意愿的影响中都发挥着部分中介效应;同时,公众腐败容忍度在腐败程度感知对公众反腐败参与意愿中发挥着完全中介效应。综合来看,腐败程度感知和腐败容忍度的中介效应呈现出复杂的链式中介效应。

五、结 论

通过对公众反腐败参与意愿的各影响因素及其相互作用的探讨,我们发现,反腐败绩效与腐败经历不仅会直接影响公众的反腐败参与意愿,而且也会通过影响公众的腐败程度感知和腐败容忍度进而对反腐败参与意愿发挥作用,即公众腐败程度感知和腐败容忍度在其中发挥链式中介效应。从理论层面来看,一方面,公众反腐败参与意愿的各个影响因素彼此之间的相互作用,有效地将“国家中心主义”和“社会中心主义”两种截然不同并长期割裂的研究范式彼此联结并有机融合起来,从而为“找回公众参与”[24]“推进社会反腐”[25]提供了进一步的理论注解,进而也为以社会公众为有效切入点的反腐败政策提供了学理依据;另一方面,公众反腐败参与意愿的三种不同解释逻辑的相互作用,也将惩处、制度和文化三种具有不同侧重点的腐败治理方式统一为一个相互依存的有机整体。从实践层面来看,有效的腐败治理,不仅需要“国家”自上而下的强力推进——提升公众的反腐败绩效评价和减少公众的腐败经历,也需要“社会”自下而上的有力支撑——降低公众的腐败程度感知和腐败容忍度。这就需要在强化“受贿行贿一起查”以直接提升公众反腐败参与意愿的同时,更加关注腐败程度感知和腐败容忍度对于提升公众反腐败参与意愿的直接和间接效应,从而进一步提高腐败治理效能。

因此,上述研究发现对于我国未来的腐败治理实践具有一定的启示意义。首先,从惩处策略而言,保持反腐败高压态势,不仅要强化惩处以公职人员为行动主体的腐败行为,而且更要着力惩处社会公众的行贿行为。这能够减少公众在日常生活中的“行贿经历”和“被索贿经历”,从而提高公众反腐败参与的意愿。党的十九大报告提出“坚持受贿行贿一起查”,表明国家在反腐败实践中已经深刻意识到对行贿行为加以惩治的重要性。其次,从宣传策略而言,在加大反腐败力度的同时,还要通过广泛开展反腐倡廉形势任务、工作成效、政策解读的宣传,使社会公众切实感知到国家反腐败的决心,理性认识我国反腐败实践取得的显著效果,从而不断增强社会公众对国家反腐败工作的信心和满意度。同时,也需要发挥舆论的导向功能,强化反腐败热点难点问题的引导,营造崇尚廉洁、抵制腐败的良好舆论环境,使公众能够理性看待腐败行为及现象。再次,从教育策略而言,要将以社会公众为受众主体的廉洁教育纳入到公民教育的总体框架之中,通过多种方式以有效降低公众腐败容忍度:加强对腐败案件(特别是行贿案件)的宣传报道,针对社会公众开展警示教育,使公众知廉耻、懂敬畏;推动廉洁规范大众化、普及化、日常化,如通过在公共场所张贴廉洁公益海报、廉洁公益广告等通俗形式进行宣传,使公众逐渐认同和接受廉洁的价值理念;善用新媒体传播渠道,通过手机短信、微信、微博等多种形式传播廉洁文化产品,培育公众廉荣贪耻的道德观念,持续增强全社会反腐倡廉意识。

当然,本文仍存在一些研究局限和不足。首先,在使用数据方面,本文使用的数据仅仅是对河南省900名民众的调查样本,尽管使用多阶段抽样方法以尽可能保证样本的代表性,但总的来看,样本的总体数量和代表性仍相对不足,未来需要使用更大规模、更具代表性的样本加以进一步的验证。其次,在测量方式方面,本文分析模型中的各个潜变量(如腐败程度感知、腐败容忍度、反腐败绩效等)在学界并没有统一的界定和测量方式,本文在借鉴已有研究相关测量的基础上,虽然都使用两个观察变量进行测量并进行信度和效度检验,但仍可能存在测量不够系统全面、科学准确的缺陷。再次,在分析模型方面,本文构建的模型为非递归模型,即各潜在变量之间并不存在互为因果的关系。举例而言,反腐败绩效影响公众腐败容忍度,但公众腐败容忍度并不会影响公众对反腐败绩效的评价。之所以如此,一方面,非递归模型遵循简约原则,用简单模型解释复杂的数据变化,可以避免犯第一类型错误,[26]从而能够更为清晰准确地分析腐败治理对公众反腐败参与意愿的影响机制;另一方面,已有相关研究也没有充分的证据表明公众腐败容忍度会影响反腐败绩效评价,作为验证性而非探索性的结构方程模型并不能轻易地添加这一影响路径。但如果从日常生活实践来看,两者之间互为因果的关系却是符合逻辑的。考虑到上述三个方面的研究局限,对于本文的分析模型及其结果应保持足够的审慎性,并随着相关经验研究的不断丰富,可以在后续研究中进一步验证和讨论。

【注释】

① 数据来源于香港廉政公署历年年度报告,http:∥www.icac.org.hk/tc/about/report/annual/index.html。

② 数据来源于中纪委历年工作报告,http:∥www.ccdi.gov.cn/xxgk/hyzl/。

③ 需要说明的是,Amos在进行多重中介效应分析时,无法计算经由每一单独中介变量的中介效应量,只能计算总的中介效应量。即便运用Bootstrap检验,也只能算出每一中介变量的非标准效应量。由于本文的重点是公众腐败程度感知和腐败容忍度的中介效应,至于每个变量的中介效应并非本文关注的重点,因此,在此只报告了两个中介变量的总中介效应量。