货郎、婴戏、牧归、盘车

——两宋风俗画的俗与雅

2022-12-19撰文王洪涛咸阳师范学院编辑关月

撰文=王洪涛(咸阳师范学院)编辑=关月

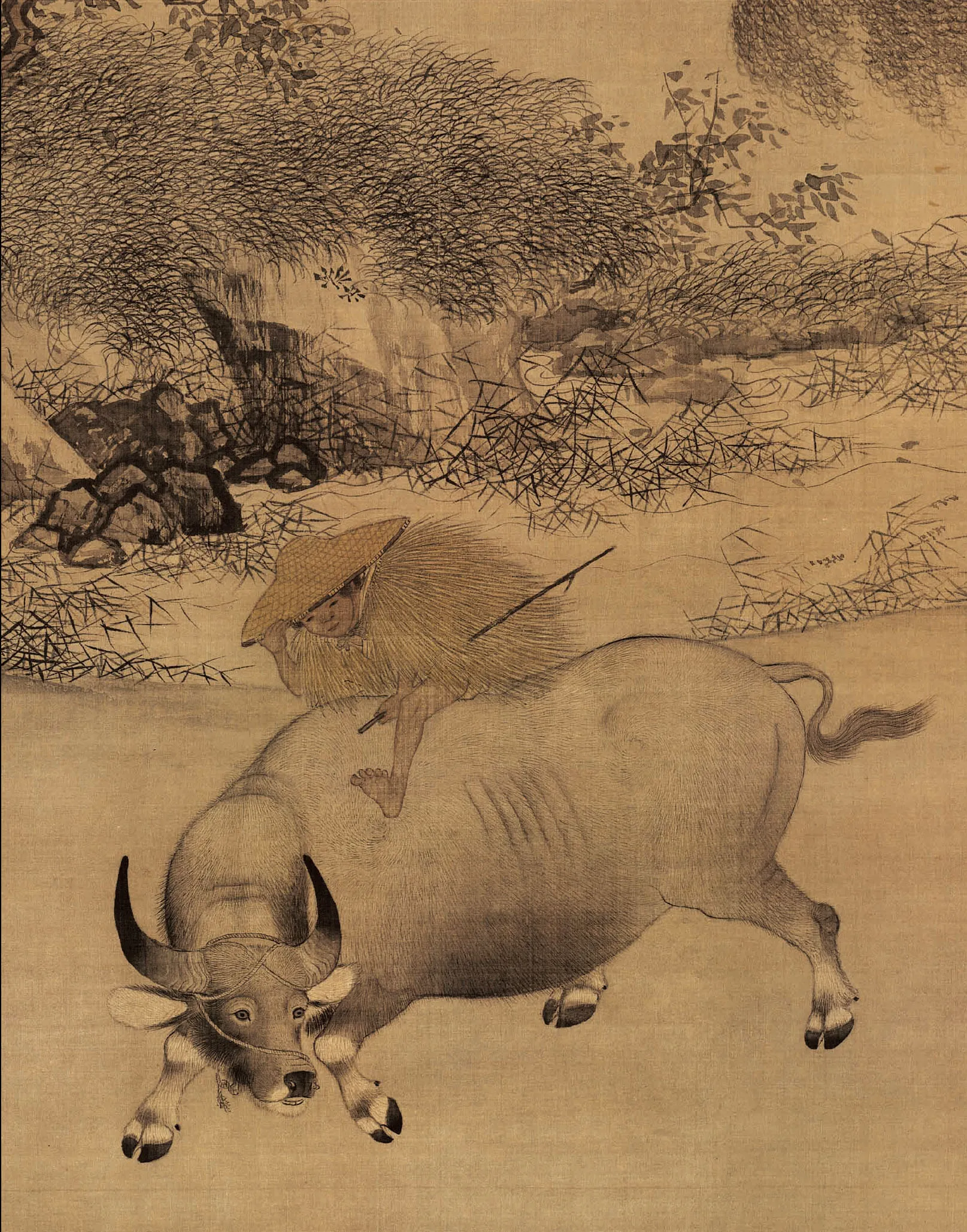

对页 南宋 李迪 《风雨牧归图》(局部)绢本 120×103cm 台北故宫博物院藏

宋代风俗画的兴盛,是与宋代以城市为中心的整个社会政治、经济和文化生活发展状况相联系的。随着都市经济的发展,市民阶层兴起,世俗文化大放异彩,在道路通衢、瓦子勾栏,有说书的、杂耍的、讲史的,也有街头的饮茶活动。北宋孟元老《东京梦华录》、南宋周密所著《武林旧事》、南宋耐得翁所撰《都城纪胜》等著作都是对当时社会风俗文化和市井生活的记录。

在宋代社会安享太平、迷恋繁华、玩味人生、自我满足的氛围中,风俗画获得了新的文化意义和审美价值,比其他任何题材都更深刻鲜明地反映了宋代的社会风貌和时代特点。例如,描绘农业生产过程的“耕织图”系列;表现妇女生活的“仕女画”系列;描绘儿童生活的“婴戏图”系列;以及“渔乐图”、“骡纲图”、“盘车图”、“行乐图”、“雅集图”等系列。

“雅”和“俗”作为中国传统美学中的一组重要的审美标准,对立统一、相互交织。几千年来,以其丰富的内涵,定义着不同种类的文化艺术。两宋风俗画在其美学趣味上具有强烈的时代特征和风格特点。风俗画本身所具有的“俗”的属性和文人审美的介入,使得风俗画在大众趣味与文人审美的矛盾统一中有着“雅”和“俗”相互渗透、相互交融的美学特征。

┃俗┃

两宋时期,由于市民阶层的不断壮大,为“俗”文化的繁荣提供了丰富的土壤,也使得下层民众的审美能力不断提高。由于俗文化具有广大的受众,士大夫在坚持自己的审美趣味的同时也不能不做出—定的调整,使文化中出现了俗中求雅或变俗为雅的情况。

在绘画题材上,风俗画的表现内容以世俗生活为主,平民百姓的生活在士大夫们看来无疑都是属于“俗”的。涉及生活中的各个方面,包括戏耍、市井、农耕、婴戏等等。这些场景是百姓都能接触到的场景,描绘在画纸上也是百姓能够欣赏、品味的。张择端的《清明上河图》就以汴京以及汴河两岸的自然风光和宋代的繁荣景象为主题;李唐的《货郎图》以小贩挑着担子走街串巷卖货的场面为主题;苏汉臣的《戏婴图》以儿童愉快地嬉戏、玩耍的场面为主题,这些场面每天都在上演,百姓再熟悉不过,他们可以慢慢品味,并与画家产生情感共鸣。这也是宋代风俗画最大的特征——通俗化、世俗化,这一特点是建立在风俗画的题材选择上。

在画家“成分”上,两宋时期风俗画作者大都生活在“市井小民”中,他们熟悉市民群众的生活和精神状态。比如张择端、王居正、李唐、刘松年、李嵩、苏汉臣等。张择端能全面掌握人物、山水、界画的表现技法,自成一家之体;王居正是一位来自民间的画家,以朴实细致的的手法再现了劳动者真实的生活和精神面貌;李嵩在表现民间生活方面,发挥了敏锐的感受力,成为千古驰名的优秀风俗画家,他的作品通过丰富多彩的内容,亲切感人的情节和朴实纯真的形象,反映了艰辛勤苦、热爱劳动,对生活充满理想的劳动者感情。

在阶级构成上,古代社会一直以来都是按“士农工商”划分社会阶级,宋代风俗画所迎合的阶级除了“士”以外的平民阶层,是普通的民间百姓,他们受教育程度较低,最能够接受和欣赏的反而是生活中的场景,是他们熟悉的、能够接触到的事物。而士大夫、文人墨客则更专注于对笔法、画面、意境的追求,二者的追求显然不在同一个层次上,相比起文人画来说,风俗画的审美趣味显然是俗的。

┃雅┃

在宋朝,官方和民间都能进行高度审美,贵族文化和大众文化有机会交叉碰撞,并重理想与现实,兼备大俗与大雅。

这种大俗与大雅的审美交集最明显的体现实际上还超越了绘画之外。两宋时期,文学重心逐渐下移,成为文化史上引人注目的现象。文学重心下移,是指文学体裁从诗文扩大到词、曲、小说,与市井有了更为密切的关系;创作主体从士族文人扩大到庶族文人,进而扩大到市井文人;文学的接受者扩大到市民以及更广泛的社会大众。

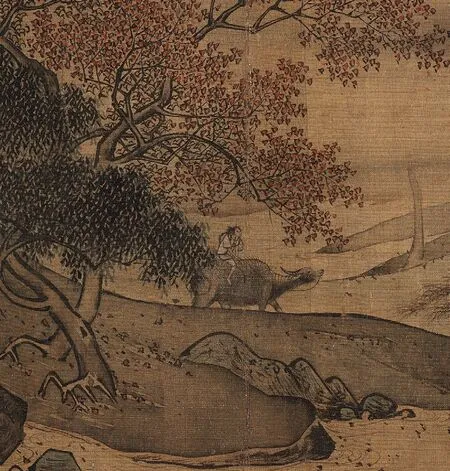

本页 南宋 阎次平《江堤放牧图》(局部)完整尺寸:22.7×21.6cm 克利夫兰艺术博物馆藏

重心下移在两宋绘画领域表现更为明显:宋代宫廷画匠受命绘画有关风俗的作品,帮助帝王了解民情。风俗画在满足民间百姓的艺术追求的同时,还承担起了风俗教化、了解百姓生活状态和社会发展的功能。

世俗文化大放异彩,这些都深刻影响着人们对社会现实与理想的看法,利于造就大雅大俗的审美观。宋辽金元史学专家、台湾大学教授陶晋生先生在其《宋辽金元史新编》中,曾经做过这样的论断:

“这一时代里中国人并重理想与现实,兼备雅与俗的口味。”

——陶晋生《宋辽金元史新编·绪论》,台北稻乡出版社

除了文学重心下移,市井文化的上探使贵族文化和大众文化交叉碰撞成为可能。市井文化本质上是一种典型商业性的文化,它的政治性价值观必然是功利的。宋代是宫廷画院最昌盛的时期,在当朝皇帝的主持下,画风富贵辉煌,“翰林图画院”为赞美天下昌隆而尽粉饰太平之能。

宫廷艺术的审美趣味直接影响着市井文化,社会的崇皇心态也反映在混杂市井的画家身上。由于宫廷画院对社会的重要影响力,挤身画院成为宫廷画家是民间市井画家的晋身之举,所以,他们的绘画风格是既效仿名家,又独辟蹊径,以迎合宫廷主流艺术的审美趣味。

宋代为了探索人与世界的本性,在原有儒家思想的基础上,道家与佛家的思想也开始盛行,形成了新的儒学思想——理学。在理学思想的影响下,人们由关注上层社会向关注底层社会转变,唐代仕女图大多是贵族女性,宋代更多的是生活中的女性作为主角出现在画面中,这一转变说明画家开始关注整个社会,而不再是社会中某一部分人或事物。

宋代风俗画是民间生活的真实写照,不论是画面、还是画面中人物的穿着都是十分真实的,为现代人研究宋代文化提供了珍贵的资料。人们可以从市井题材的风俗画中了解宋人的生活状态以及当时的风俗;可以从婴戏题材的图画中了解当时的生育观、人口观;可以从耕织题材的画作中了解宋代民间百姓的生产生活信息。这为现代史学家研究宋代的建筑、服饰、娱乐活动提供了大量真实的资料,是史学研究的重要途径。

两宋时期风俗画作者的出身不仅体现了风俗画“俗”的一面,更体现了这一时期风俗画“雅”或者“雅俗兼备”的一面。宋人对于画家的修养,所注重的除了社会地位,更多是人品和学识,尤其是在诗文学识的雅俗,正所谓“轩冕才贤,岩穴上士”(宋代《图画见闻志》)。其“人品既已高矣,气韵不得不高”。从风俗画家本身来说,两宋画院画家有很多都是来自民间,进入画院后,他们受到了正规的画学教育,尤其他们“应制作画”的创作特点,使得他们必然以统治阶层的审美好尚为追求,因而他们的作品毫无疑问是以“雅”为审美倾向的。

┃两宋风俗画都画了什么?┃

风俗画的特点是“通俗化,面向生活,朴实,热烈,色彩鲜艳、细腻”。

宋代风俗画的题材基本上可以分为三大类。一是反映城市生活的作品。12 世纪初叶,张择端创作了描绘城市生活的《清明上河图》,把风俗画提高到了空前的水平;第二类题材就是反映乡间生活的作品,如《纺车图》《货郎图》等;还有一类题材就是婴戏图,反映了人们祈求多子多福的思想。这些作品无不与庶民百姓的生活紧密相关,也更是体现了风俗画中的“俗文化”。

对页 北宋 苏汉臣(传)《重午婴戏图》绢本 立轴 设色165.1×116.2cm 台北故宫博物院藏

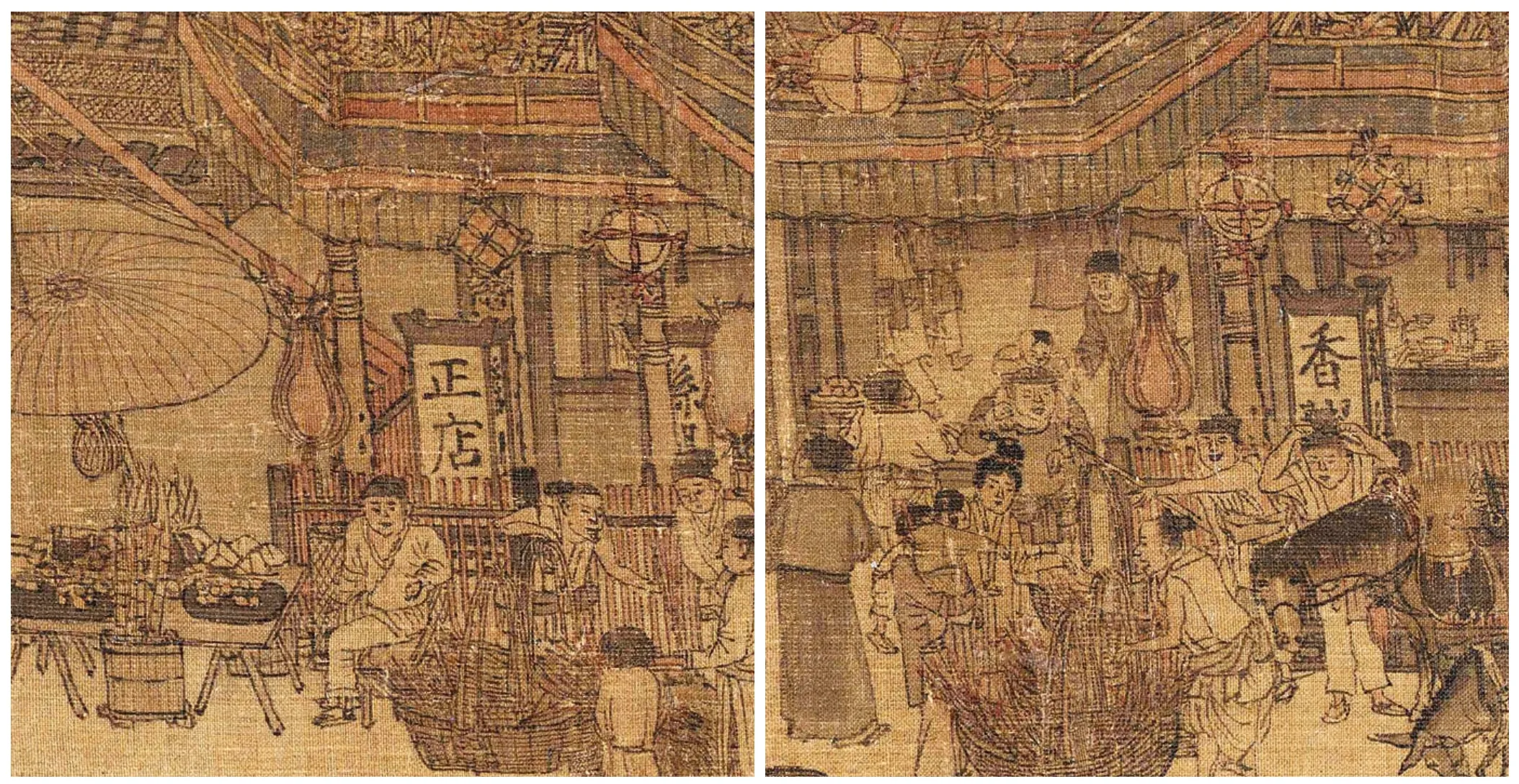

城市生活

对于城市生活的描绘,不得不提《清明上河图》。张择端用严谨精细的笔法和全景式构图,描绘了北宋年间汴河沿岸的繁荣景致。而它更大的研究价值,在于图像折射出的社会历史情境,为我们了解宋代的商业、手工业、建筑等行业的发展提供了珍贵的资料。

唐代城市采取封闭管理,晨钟暮鼓,晚上宵禁,人民作息很规律;宋代不是这样,由于坊市合一,不再限制营业时间,每天夜市还未结束,早市已经开场,开启了全日制的时代。

夜市直至三更尽,才五更又复开张,耍闹去处,通宵不绝。——《铁围山丛谈》

本页 组图:北宋 张择端《清明上河图》(局部)绢本设色

上图是张择端《清明上河图》中北宋街头最热闹的建筑;门口悬挂的“栀子灯”是宋代夜店的标志;当太阳落山,开封闹市上扫货主力登场,其中既包括昼伏夜出的歌姬舞女,也有许多白天不出门的仕女贵妇,面对消费能力极强的她们,宋朝的GDP 想水都难。

街北山子茶铺,内有仙洞仙桥,仕女往往夜游,吃茶于彼。——《东京梦华录》

货郎图

如果说《清明上河图》是从宏大场景刻画北宋市井百态,另一类风俗画则以小见大,通过一个街头小贩看到社会的经济民生。这就是风俗画中大行其道的题材——货郎图。

宋代的城市发展冲破了坊市格局,市民生活日趋丰富,市场交易频繁。货郎在经济活动中扮演了重要的角色,然而在宋代以前,无论图画、雕塑,还是文字记载,都鲜有对货郎的具体呈现。

货郎图的代表画家是苏汉臣和李嵩,两人都是宋代院体画家,但笔下的货郎大为不同。李嵩的货郎质朴恬淡,有村野之气,苏汉臣画的货郎则衣着华丽、重彩赋色。

临安人李嵩少时家庭贫苦,曾做过木工,学界因此推断,李嵩有足够的生活体验,对于庶民生活的观察较为细微,能反映真实的乡间情景。因而曾有人于其画上题诗日:

“李师最识农家趣。”

李嵩传世的《货郎图》有四幅,分别保存在故宫博物院、台北故宫博物院、克利夫兰艺术博物馆和纽约大都会艺术博物馆。四幅大抵都是表现乡间树下,儿童围绕货郎担架兴奋嬉戏的场景。在传世的四本之中,除故宫博物院一件是小横卷外,其他三幅均是团扇。画面采用细笔勾勒,方寸之地精细的程度甚至直追《清明上河图》。画中还以极小的笔迹写下“三百件”的字样,似乎在向细心的观者夸示着宋代的奇技百货。

《货郎图》一直被视为南宋商业经济之直观反映。波士顿博物馆的吴同先生对《货郎图》题材曾经有一段详细的论述:

“货郎图一类的风俗画,在南宋时大行其道,显是受了当时民生富裕、经济繁荣的影响。宋室南渡后的新都临安,不但是政教文化中枢,也是商贸货运集中地,经由贸易致富地商人云集其间。此一新兴阶级对绘画的欣赏,每每偏爱风俗画,货郎图即其一种。货郎百物杂陈、无所不卖,为了推销百货,招徕妇孺老少顾客,其身手表情,每作戏剧性地夸张。画家生动细致的描绘,正中商贾购画欣赏的心怀。”

苏汉臣是河南开封人,本来是宣和画院的待诏,南渡后继续供职。传为苏汉臣作品的《货郎图》仅一件,该图采取了写实的手法,尽管货车的货物很多,但却井然有序地描绘了每种物品的形状、色泽。人物塑造主要用劲细的线条描绘出人物的衣襟,尤其是对孩童的造形、神态的刻画更为细腻。

婴戏图

婴戏图反映了人们祈求多子多福的思想,这类作品无不与庶民百姓的生活紧密相关,画作多传达出轻松、喜庆的气息,画面生动,形态有趣,并可结合生肖图、吉祥器物等形象。也更是体现了风俗画中的“俗文化”。

对页 上图:南宋 李嵩 《市担婴戏图》绢本浅设色 册页25.8×27.6cm 台北故宫博物院藏

中图:南宋 李嵩《货郎图》绢本水墨 团扇24.2×25.7cm 克利夫兰艺术博物馆藏

下图:南宋 李嵩 《货郎图》绢本浅设色 册页26.4×26.7cm 纽约大都会艺术博物馆藏

对页 宋 苏汉臣《货郎图》绢本设色 立轴159.2×97cm 台北故宫博物院藏

婴戏图的代表画家依旧是苏汉臣。他是人物画家,擅画佛道、仕女,尤善画儿童。他的画师法刘宗古、张萱、周防、杜霄、周文矩等。他画的儿童,得天真活泼之趣。《宝绘录》说:

“苏汉臣作婴儿,深得其状貌,而更尽神情。”

据画史记载,他画过许多儿童画,如《婴儿斗蟋蟀图》《婴儿戏浴图》《戏婴图》《婴戏货郎》等。他的画作,今传有《秋庭戏婴图》《货郎图》《五瑞图》《击乐图》《百子嬉春图》等。

《秋庭婴戏图》画风精细严谨,赋色明丽鲜艳,描写庭院中秋花盛开,湖石矗立,花荫下两个孩子正在镶嵌螺钿的绣墩上全神贯注地玩玩具。花丛中的另一个绣墩上下也放满了玩具,烘托出儿童的玩兴正酣。故宫博物院藏的这幅《百子嬉春图》旧题“苏汉臣百子嬉春”,实为宋人冒名苏汉臣而作。图绘众多幼童嬉戏场景,有模仿成人鉴古、手谈、礼佛活动,亦有攀条、放风筝、傀儡戏等娱乐活动,画面生动,细节丰富,设色艳丽,孩童比例协调,气氛祥和。

这种对儿童琐细生活情致的发掘,显示了画家观察生活的细腻入微。苏汉臣等人在节令画中不厌其烦地画儿童,大约是为了满足观赏者多子多福的心理。传统年画的儿童题材也许即滥觞于此。

牧归图

画史说李唐“尤工画牛”,其牛题材的风俗绘画作品甚多。牛与马不同,虽然它们原都是农林、牧场的乡土之物,但马后来走进了宫廷,所以对马的表现一直是宫廷表现富贵、闲乐的象征。牛则不一样,它始终是农民生活的得力助手,与乡村有着割不断的情节,李唐“尤工画牛”,可见其风俗趣味只所在。

本页 上图:宋 苏汉臣《秋庭戏婴图》绢本 197.5×108.7cm 台北故宫博物院藏

据记载有如《桃林纵牧图》《放牧图》《春牧图》《秋牧图》《烟林春牧》《风雨归牛图》《三生图》《乳牛图》等等。

《东图玄览》记:“李唐《春牧图》,牛欲前行,童子力挽之,势甚奇。”

吴其贞《书画记》载:“李唐《风归牛图》……有一牛乘风而奔,气韵如真,为神晶。”

又记:“李唐《牧牛图》绢画一幅,树下有水,牛欲右行,而牧童欲牵左转,两下努力相持,使观者亦自费力。”

可略见李唐画牛成就之一斑了,然而李唐的风俗情结决非偶然。

在李唐具有“院体”山水特色的《清溪渔隐图》中,虽意趣在于“渔隐”这一文人雅士兴致,但图中景物明显存有风俗特征。画幅左端“清溪”之景实为“村景”的真实写照,几株大树之下有茅屋数间,往右有一木桥延伸,桥下流水湍急,李唐于桥与屋间放置水车其意甚明,这正是北宋期间利用水力的风俗情景。

前文讲到,宋代风俗画还承担了风俗教化的作用。所以,在选取启示人们思索和感奋的历史故事以表达具有现实意义的主题方面,李唐对风俗画亦有贡献。最著名的是他的《晋文公重耳复国图》卷和《采薇图》。前者分段描写重耳从流亡到复国的过程,大约创作于北宋危亡之际,后来由宋高宗赵构逐段书写了故事情节,成为借古喻今之作。

纺车图与盘车图

下图:宋 李唐《乳牛图》绢本浅设色台北故宫博物院藏

对页 上图:南宋 刘松年《撵茶图》绢本设色 轴44.2×61.9cm 台北故宫博物院藏

下图:南宋 朱锐《盘车图》局部(又名《溪山行旅图》)绢本设色 册页完整尺寸:26.5×27.2cm 上海博物馆藏

纺车是利用人力将丝、麻等物抽丝延长的工具,在我国有久远的历史。纺车生产通常以家庭为单位,是画家乐于表现的风俗画题材。王居正的《纺车图》是北宋前期遗存不多的风俗画代表作品之一,表现了当时农村妇女在大树下纺纱的情景。

南宋时期风俗画与节令画大流行,比北宋更为丰富多样。画家们的注意力转向了更平凡琐细的生活小景与多种生活情味,比如描绘车船运载的盘车图。

现存宋画中有多幅盘车图,内容均为表现商旅在山路崎岖或河滩起伏的艰难环境中的辛苦,以及在荒村野庄中暂时休息的情景,具有浓郁的生活气息。收藏于上海博物馆的《闸口盘车图》再现了河道闸口旁水磨作坊以及盘车运货场景,画作准确地描绘了劳动者磨面、罗面、扛粮、扬簸、净淘、挑水、引渡、赶车的情形,此画中水磨和罗面机的装置结构,是目前发现的最早、最完整的机械图像资料。南宋初的朱锐也以画《盘车图》著称。同样收藏于上海博物馆的朱锐的《盘车图》画跋山涉水,雪地运载,表现了旅途的艰辛。

撵茶

宋代风俗画“雅”的最直观体现是“撵茶”这一世人公认的雅事。唐宋时期人们饮用的主要是饼茶,在饮茶前先得将饼茶碾成细末,方可煎茶,否则很难将茶汁煎出来。因此,碾茶是宋代人喝茶时的一个重要程序,刘松年的《撵茶图》生动地再现了碾茶这一工序,画面左边的侍者一手执茶瓶注水于茶盏中,另一手持茶盏,桌上放着茶盏及其他茶具。另一人坐于方凳之上,正转动石磨磨茶,神情专注,动作熟练。

画中呈现的是宋代点茶法。左画面绘二侍者备茶,一人跨坐矮几,手推茶磨撵茶,边上置棕制茶帚与拂末各一,以拂聚茶末。另一人则立于桌边,左持茶盏,右执茶瓶正在点茶。茶桌上置茶筅、青瓷茶盏、朱漆茶托、玳瑁茶末盒等。桌前风炉,炉火正炽,上置提梁鍑烧煮沸水。